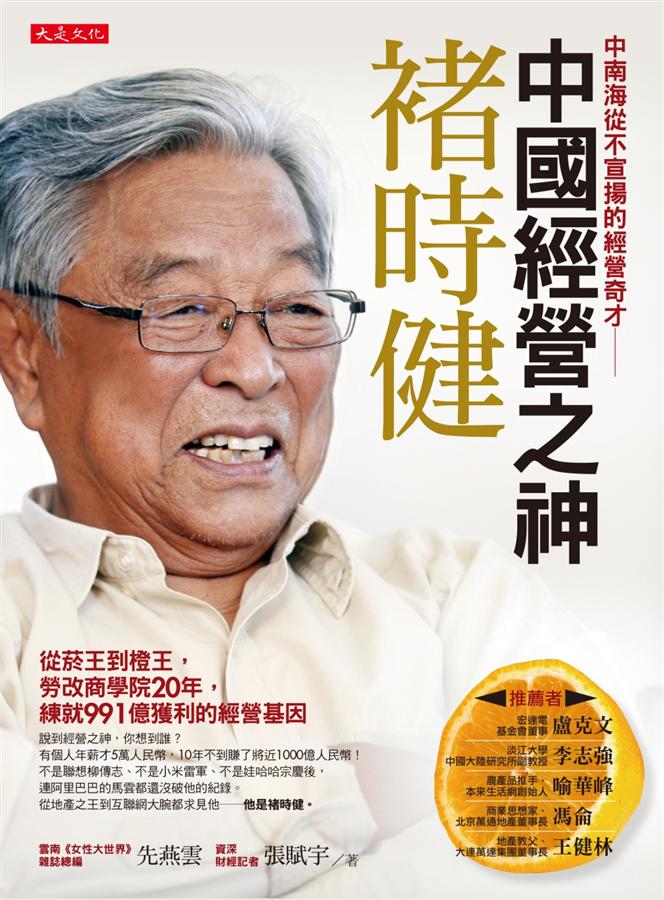

中國經營之神褚時健: 從菸王到橙王, 勞改商學院20年, 練就991億獲利的經營基因

| 作者 | 先燕雲/ 張賦宇 |

|---|---|

| 出版社 | 大是文化有限公司 |

| 商品描述 | 中國經營之神褚時健: 從菸王到橙王, 勞改商學院20年, 練就991億獲利的經營基因:說到經營之神,你想到誰?台灣、日本出現過的經營之神,都曾受到政府政策扶持,但這裡有個 |

| 作者 | 先燕雲/ 張賦宇 |

|---|---|

| 出版社 | 大是文化有限公司 |

| 商品描述 | 中國經營之神褚時健: 從菸王到橙王, 勞改商學院20年, 練就991億獲利的經營基因:說到經營之神,你想到誰?台灣、日本出現過的經營之神,都曾受到政府政策扶持,但這裡有個 |

內容簡介 說到經營之神,你想到誰? 台灣、日本出現過的經營之神,都曾受到政府政策扶持, 但這裡有個人,卻是中南海從不宣揚的經營長才 他年薪5萬人民幣,10年不到賺了將近1000億人民幣! 他不是聯想柳傳志、不是小米雷軍、不是娃哈哈宗慶後, 連阿里巴巴的馬雲都還沒破他的紀錄。 你一定沒聽過他,他是從菸王到橙王的經營之神褚時健。 褚時健,1928年生,今年已快高齡90, 雲南省華寧縣人,人稱「傳奇菸王」。 他在國共內戰、土改、反右、文革等動亂接連四起的時期長大, 從小用玉米烤酒出售,在苦難中練就降低成本、生產效益、市場嗅覺的本領, 沒讀過商學院,全憑勞改時做糖廠的經驗,邊做邊學, 將一家資金短缺、技術落後的捲菸廠,改造成亞洲最大的菸廠──紅塔集團; 成為世界第五大的企業,為中共帶來991億元的稅利。 他因為官員「搞錯了」而遭到勞改20年, 50歲接手雲南一家還在使用19世紀設備的菸廠, 在中央漠視、經營活動動輒遭到舉報的情況下, 十年不到,成為中國最大──玉溪捲菸廠,一包菸能賣900多元台幣, 只用4000名員工,獲利直逼10多萬名員工的大慶油田。 轉投資遍及金融、能源、電力、菸業全供應鏈……, 如果你去過大陸,一定聽過他的「紅塔山」香菸。 這本書講的不是紅塔山傳奇,而是褚時健唯一授權的人生傳記與事業心得, 他遭判無期徒刑,假釋出獄之後,窩在雲南偏鄉的住處,訪客竟然絡繹不絕: 包括聯想集團柳傳志、中國最大房地產企業萬科集團董事主席王石……, 專程拜訪他「取經」請益。 甚至有年輕人站在他家門口苦等多日,只為當面聽他說幾句話指點迷津。 從「菸王」變「橙王」,為何這麼多中國企業大老都敬他? 為什麼媒體與網友(私下)給他的歷史定位是「經營之神」、「最老男神」? 他給所有年輕人(幾乎所有人都比他年輕)的建議是: ◎人,要讓經歷的一切都值得 ‧不需要有思想的年代,你更得有自己的想法: 其他人徵糧痛打地主,褚時健徵糧卻能使雙方滿意,全縣農民都甘心接受; 「上有政策,下就必須有對策」,他的協調技術是什麼? ‧勞改商學院,二十年「畢業」,人,不要白白吃苦: 生產低落的糖廠,創造奇蹟、扭虧為盈; 那時大饑荒剛結束,褚時健卻能讓小工廠種菜養豬、人人都有好福利可拿? ◎50歲才起步,不遲:限制太多?就創造條件 ‧出神入化的簡單本領:「利益平衡」和「經濟效益」,成為中國最大菸廠 褚時健與其他國營企業家最大的不同在哪? 其他人做事先考慮約束條件,他先選擇必要條件,遭遇難題再設法解決。 特別擅長「適當讓渡利益,進而獲得更大的利益」,這之中又如何拿捏? ‧內部管理革命,步向偉人的關鍵: 改變工人的態度:從「一條菸裡只剩9包菸」到地上的每一縷菸絲都自動撿起來; 幾乎不擴充人力:年產量從30萬箱菸暴增至228萬箱,成為全中國工作效率最高的企業…… 褚時健如何激出員工發自內心的責任感? ‧環境設限擋不住他: 誰不想「在反對聲中前行」,但如何成為有冒險精神的企業家,而非賭徒? 工廠沒政府扶持,怎麼找出路? ◎入獄失去一切,76歲出獄後神展開 「這一生至少當一次傻瓜」的精神,從沒種過柳丁,卻創造了褚橙傳奇, 如今在中國大陸炙手可熱的「褚橙」,原本來自於南方大量種植、價值不高, 10元一袋的冰糖橙,褚時健卻選它來種?為何他總是慧眼獨具? 褚時健說:「我這一生,就講一點──任何情況下我都要有所作為。」 他視經歷是一種財富,如果你被經歷壓倒,就無法得到這筆財富, 顛沛,成就褚時健成為一位特立獨行的經營之神, 也成就他了不起的企業家精神。

各界推薦 ◎聯合推薦宏達電基金會董事/盧克文淡江大學中國大陸研究所副教授/李志強「我有很多粉絲,但我個人是褚時健的粉絲……褚廠長身上集中體現了中國企業家的一種精神,是一種在前進中遇到的困難,並從困難中重新站起來的精神。」--中國商界領袖、萬科集團董事會主席/王石「褚橙好吃,但它並非只是一個普通的、好吃的柳丁,它是褚老精益求精、一絲不苟的精神結晶。褚橙的崛起,甚至關乎一個行業的尊嚴。」--農產品推手、本來生活網創始人/喻華峰「一個人跌倒再爬起來並不難,難的是從至高處落到最低谷,還能走得遠,這不是一般人能做到的。在褚老身上,似乎有一種『超能量』,這種能量,來自他做人、做事的高標準與嚴格要求。也正是這種超級能量,使他站得更高、走得更遠。」--地產思想家、北京萬通地產董事長/馮侖「我欣賞所有跌倒後能爬起來的人,尤其是那些被人身後推倒而非自己跌倒的人。」--2010年《時代雜誌》百名影響世界人物、作家/韓寒「我吃過他的柳丁,這麼大年齡才開始創業又做得這麼好,確實給我們這些非常大的激勵。」--地產教父、大連萬達集團創始人暨董事長/王健林「一個真的英雄總是在無法想像的困境中、在不可思議的時點上崛起!褚時健因這幾個柳丁,拉開了與這個時代所有優秀企業家的距離,使自己不僅成為一個不倒的商業傳奇,而且成為了一個不朽的勵志英雄!」--瀟湘晨報社長/龔曙光

作者介紹 ■作者簡介先燕雲中國作家協會會員、雲南《女性大世界》雜誌總編。歷任雲南日報社《春城晚報》編輯與記者、雲南省青聯委員。曾出版散文集《黑白人生》、《有情人間》、《東方絲綢之路》、《三千里地九霄雲》、圖文集《尋找茶馬古道》等。涉獵電視劇和電視紀錄片創作,其文學作品、新聞作品、電視作品均得過國家級獎項。張賦宇曾為資深財經記者、報社總編輯,現為百人傳媒董事長、專欄作家。

產品目錄 推薦序一 褚時健對台灣產業的品格啟示/盧克文 推薦序二 我為何崇敬褚時健?/王石 推薦序三 一個互聯網的柳丁/喻華峰 序 我一生所追求的 前言 見證風雨二十年 上篇 1928—1979:讓經歷的一切都值得 第一章 不認命的石柱 第二章 昆明:看似無用的經歷,日後都有意義 第三章 不需要有思想的年代,有了自己的想法 第四章 勞改商學院,二十年「畢業」 中篇 1979—1995:巔峰時刻──五十歲才起步 第五章 治理整頓玉溪捲菸廠 第六章 褚時健出神入化的簡單本領 第七章 1982——驚動中南海的褚時健元年 第八章 環境處處設限也擋不住他 第九章 衝撞體制的「第一工廠」垂直整合革命 第十章 第一工廠革命,繞開規定與穿越防線 第十一章 內部管理革命──步向偉人的關鍵 第十二章 革命之後,紅塔山崛起 第十三章 亞洲菸王的關索壩大改造 第十四章 菸外出擊,締造「帝國」 第十五章 步入巔峰──內部管理制度化,版圖自然擴大 下篇 1995— :失去一切,七十六歲再度神展開 第十六章 菸王隕落──摸著石頭過河,大多倒下 第十七章 菸王入獄,七十六歲失去一切 第十八章 這一生至少當一次傻瓜──褚橙傳奇 第十九章 重回哀牢山,菸王變橙王 第二十章 「我這一生,就講一點──任何情況下我都要有所作為」 褚時健說 編輯後記

| 書名 / | 中國經營之神褚時健: 從菸王到橙王, 勞改商學院20年, 練就991億獲利的經營基因 |

|---|---|

| 作者 / | 先燕雲 張賦宇 |

| 簡介 / | 中國經營之神褚時健: 從菸王到橙王, 勞改商學院20年, 練就991億獲利的經營基因:說到經營之神,你想到誰?台灣、日本出現過的經營之神,都曾受到政府政策扶持,但這裡有個 |

| 出版社 / | 大是文化有限公司 |

| ISBN13 / | 9789865612184 |

| ISBN10 / | 9865612186 |

| EAN / | 9789865612184 |

| 誠品26碼 / | 2681256270003 |

| 頁數 / | 416 |

| 開數 / | 18K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23X17CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 管理初體驗:當伙食委員

抗戰後期,昆明物價一度高於全國,幣值劇貶、物價飛漲、物資匱乏。褚時健清楚的記得,物價漲得最兇的那段時間,貨幣貶值到原本上午可以買一斤大米的錢,下午卻連半斤米都買不了。

窮學生的生活費不多,用起來處處捉襟見肘,對這些正在發育的學生來說,吃不飽飯是那時記憶最深的事情。當時龍淵中學的校方不包食堂,交由學生管理。買東西、記帳都是學生負責,這個負責的學生叫伙食委員,伙食委員是由學生選舉的。校方的事務主任把收到的伙食費交給伙食委員,買米、買菜等一切事項,就由他來安排。

同學們很快就發現了褚時健精於計畫、行動果斷的特點,選他當了伙食委員。褚時健認為,要想管好伙食,關鍵是買米、買菜,只要買得價廉物美,伙食就能辦好。而要想價廉物美,先得進行市場調查,摸摸行情。

那時,有些米店頭天晚上會往米裡加點兒水,這種潮米秤起來重,但煮飯就煮不漲。還有的米店是用加石粉的法子欺騙顧客,加了石粉的大米看起來又白又亮,但淘米時白石粉一洗就掉,出飯量就打了折扣。

褚時健從小練就的生活技巧此時發揮作用,這些伎倆瞞不過他。他抓點兒米一看,就知道乾得是否透;拿嘴一咬,就知道有沒有回過水;用手一搓,就曉得加沒加石粉。幾天工夫,就連市區哪個集市的菜便宜、哪個小販的秤準不欺客,他都摸了個一清二楚。

「老師把錢交給我,我把錢數數,一路小跑到車站。從那裡進城,趕到米店,先把米買了,不跑快點兒,米價漲了,伙食費就不夠開銷了。再一個就是買小菜,過去是炊事員買,他是個四川人,會吃回扣,所以伙食水準明顯和花的錢不符。我們自己買,一分錢不差,還買得便宜。最得意的就是我當伙食委員的時候,大家的肚子可以放開吃。」

初中三年,褚時健多次當選伙食委員。他評價自己:「同學們還是認可我這個伙食委員的,要不然,我一個初中生怎麼會管全校的食堂呢?

「不過,我們也占點兒小便宜。星期六晚上,昆明的同學都回家了,我們外縣的人不多,就三、四個。星期六下午打完籃球,肚子很餓,食堂的鑰匙我拿著,我們就開門進去吃冷飯。幾個同學,每人用大碗滿滿的摁一碗,買點兒辣椒炒炒豆豉,一小碗豆豉下飯,就吃了好幾碗飯。」

就此確定人生道路

抗戰勝利了,人們卻並沒有等來期盼的太平日子。飽受苦難的民眾對政府產生了強烈的信任危機,學生運動如火如荼。褚時俊這時已經成為一名共產黨人,他相信僅靠科技文化並不能救這個衰微民族於水火,只有推翻「三座大山」(帝國主義、封建主義、官僚資本主義)的黑暗統治,才能拯救民族的危亡。

在堂哥的影響下,褚時健和他的堂兄弟褚時仁、褚時傑都參加了「反獨裁、要民主」的進步學生運動。

1945年11月25日晚,昆明幾所大學的學生自治會,在西南聯合大學舉行時事討論晚會。吳晗、周新民、聞一多參加了討論會,錢端升、伍啟元、費孝通、潘大逵等教授就和平民主、聯合政府等問題做了講演。

這天會場裡有五、六千學生,褚時俊和褚時健兄弟也坐在會場中。講演正進行時,突然傳來槍聲,國民黨昆明防守司令部派第五軍邱清泉部包圍了會場。軍人們先用衝鋒槍對空射擊,以示警告,隨後特務們衝進會場來搗亂,現場一片混亂。

1946年,西南聯大開始分批北歸,堂哥褚時俊也要走了,他將回到清華大學完成自己的學業。褚時健和二伯家的堂哥褚時仁一起,到車站為大哥送行。大哥雖然走了,但他已經把年輕的兄弟褚時健、褚時仁和褚時傑帶上了一條充滿艱辛的道路。他相信,他們必將完成從進步學生向革命者的轉變。

那時的昆明,並沒有因聯大的撤離而平靜,學生運動風起雲湧,一張書桌已安放不了年輕學子怦怦跳動的心臟了。

7月11日,民盟中央委員李公樸慘遭暗殺。

7月15日,聞一多在李公樸先生的追悼會上,面對國民黨特務,慷慨激昂的發表了著名的〈最後一次的講演〉,他說:「去年『12‧1』,昆明青年學生為了反對內戰,遭受屠殺,那算是青年的一代獻出了他們最寶貴的生命!現在李先生為了爭取民主和平,而遭受反動派的暗殺,我們驕傲一點說,這算是像我這樣大年紀的一代,我們的老戰友,獻出了最寶貴的生命!這兩樁事發生在昆明,這算是昆明無限的光榮!」

聞一多在〈最後一次的講演〉中留下了這樣的話:「歷史賦予昆明的任務是爭取民主和平,我們昆明的青年必須完成這任務!」

當天下午,聞一多在回家途中被國民黨特務殺害。

「12‧1」事件和「李、聞」事件,暴露了國民黨政府血腥殘暴的一面。褚時健和當時的進步青年一樣,並沒有感到害怕,他只是更加明白,爭取民主可能會付出血的代價。

「可以說,我的人生道路那個時候就確定了,就是幹革命,建立一個民主自由的新中國。我參加了青年團,喊著『打倒蔣介石,大家有飯吃』、『要民主要自由不要獨裁』的口號整天上街遊行,鬧學潮、鬧革命。1947年,我考上了高中,不過我根本就沒有上學。我覺得,在那種時局下,我已經沒有讀書的心情了。」

1948年,在得知自己因參加學生運動,被國民黨特務盯上的消息後,褚時健悄然離開了昆明。

徵糧引發暴動,褚組長協調奏效

1949年12月9日,雲南省主席盧漢在昆明五華山光復樓,宣布雲南起義。

1950年2月20日中午1點,陳賡、宋任窮、周保中等將軍,率第二野戰軍第四兵團部隊進入昆明。在部隊乘火車到達宜良沿線時,褚時健正在宜良為迎接大部隊奔忙。當時在雲南武裝鬥爭的部隊進行了整編,褚時健被分配到宜良縣工作,離開了部隊。

陳賡兵團10萬大軍入滇,加上將從雲南西行入川進藏的部隊、起義部隊、雲南原有的地方部隊兩萬餘人,近四十萬兵馬的糧秣供給,成了新政權必須面對的一大難題。

雲南各地的幹部開始頗為艱難的徵糧工作,剛分配到宜良縣工作的褚時健,成了南羊街鄉墩子村的徵糧組組長。

這次徵糧被老百姓稱為「二次徵糧」。這一叫法不無道理,因為政府已經向百姓徵收過當年的糧稅,百姓不管政權變更,他們只覺得一年應該就交一次糧。當時省委下達的全省新徵的公糧數為七、八億斤,對剛剛迎來解放的雲南民眾而言,這無疑是一個巨大的數字。

徵糧開始不過三個月,雲南全省大大小小的動亂就達到幾百起,參與人數高達幾萬人。小規模的行動就是干擾徵糧,大規模的就形成暴動武裝,攻占政府機構、搶走公糧、殺害徵糧幹部。在一些地方,每徵收一萬斤糧,就有一位徵糧幹部慘遭殺害。春天開始的徵糧工作,到了初夏就發展成對暴動分子的武裝鎮壓。

褚時健當時只是個小小的徵糧組組長,可他心裡很清楚,黨給的任務一定要完成。怎麼完成,腦子要有辦法,辦事要有章法,蠻幹解決不了問題。

他和隊員說:「徵糧首先要確定每家該交多少公糧,田地就在那兒,走不了,拿尺拉著一量就出來了。所以關鍵是要確定畝產是多少。」隊員們反映,農戶不講道理,你要他們自己講,他們說每畝只收300斤。褚時健笑笑:「我從小在農村長大,農戶的脾氣我摸得清,我來和他們談。」

褚時健和農戶怎麼談呢,隊員們很好奇。褚時健對農戶說:「你說一畝只收300斤糧,你哄人是哄不過去的。我種過地,我知道,你們這個田,八、九百斤糧應該收得到。」

見農戶不反駁,褚時健接著說:「如果我給你定900斤,可能你們的口糧就緊了,要餓肚子;定600斤,那麼我的任務完成不了。我給你們定成700斤,你們的口糧綽綽有餘,我們的徵糧任務也可以完成,這個情理上說得通。你們看怎麼樣?」農戶一聽,覺得這個標準定得合理合情,同意了。到了規定交糧的時間,農民把糧食都交了上來,褚時健小組的徵糧任務又一次順利完成。

縣裡的領導聽說,別的組還不知道糧食在哪裡,褚時健小組的糧就已經入庫,就讓他給大家談談經驗。

褚時健結合實際,講得有聲有色:「做群眾工作要講得出道理來,你說徵糧重要,站在他的角度上來說,他的肚子更重要。我們要完成我們的任務,他要保證他的肚子不餓。他要拚命的報低,你要拚命的爭高,僵持著,只會把事情搞僵,朱同志的事情就是個教訓。我說,我們做工作不能這樣,雙方協商出一個解決的辦法來,各方的需求要平衡一下,單顧我不行,單顧你也不行,合情合理,大家才好接受。

「共產黨的反對者是存在的,但農民不是政府的對頭,不要逼他們。我們打游擊,沒有當地老百姓的幫助,我們也活不下來。做事情要講個情理,就是平衡各方的利益,對大家都有好處,事情才能辦成。比如說,老解放區已經搞了土改,農民分田分地,這是基礎,用土地爭取了農民的支持,農民要保衛勝利成果,這才會有推著小車送軍糧的事情。你們大家想想,是不是這個道理?」

據褚時健回憶,縣裡有關領導採納了他的意見,各地徵糧組的工作方法有所調整。指標定高的壓了下來,農民接受了,全縣的任務也完成了。

窮瘋了的玉溪菸廠

只要研究過褚時健的檔案,都清楚他這二十年的右派經歷:從紅光農場到堵嶺畜牧場、曼蚌糖廠,再到戛灑糖廠,他一路待過的企業,之前總是很差,破破爛爛,但交給他帶路之後,這些企業都大有改觀。

地委領導的意見是,調褚時健到玉溪捲菸廠任廠長,這家菸廠是當時玉溪規模最大、效益也較好的企業。

1979年10月的一天,褚時健舉家遷往玉溪。這一天,玉溪捲菸廠派了三名員工,開著一輛載重五噸的大卡車來接他們。這輛載著褚時健一家三口和滿車柴火的大卡車,經過五個多小時的顛簸後,離開了哀牢山,駛入玉溪。

到達捲菸廠時,已近日落時分了,抬頭能看到美麗的晚霞,但低頭從車窗看出去,卻是另一番景致:破舊而雜亂的房屋,坑窪不平的路面,工人們呆滯無神的眼睛和灰暗的身影。廠區大部分房屋是用土坯建的,因為年久失修,放眼望去一片蕭條景象。

當時整個捲菸廠的生活條件都很差。普通員工一間土坯房隔成兩間,兩個人或兩家人住,員工們經常開玩笑說:「這邊的孩子撒尿,就沖在那邊的床上了。」裡面這家的通道要從外面這家中間過,只拿草席隔著,有時外面這家的男人出差了,難免生出很多尷尬事。

而最奇特的現象是,每個員工上下班都提著一只瓦罐。褚時健後來才知道,原來這些員工實在窮得買不起保溫水壺,所以只能在下班的時候,用瓦罐接一罐熱水帶回家。

褚時健剛就任,就挨家挨戶登門拜訪工人。當他走進一位老工人的家時,發現祖孫三代擠在一間不足18平方公尺(5坪半)的房子裡,他的心被深深的刺痛了。而當時全廠有三分之一的員工,都處於這樣的困難狀態。

玉菸印象:政治高亢,情緒低落

這個菸廠當時的情況是,政治高亢、情緒低落。人們的狀態也是如此,口號叫得很響,但精神萎靡不振。褚時健的記憶是:生產環境很差,機器響、溫度高、菸灰嗆,工人上班渾身汗,下班一身灰。

當時最大的問題是菸賣不出去,退貨嚴重。1979年玉溪捲菸廠的總產量是30萬箱,卻有6萬箱積壓在倉庫裡。捲菸廠有個電影院,星期六晚上大家都希望能看看電影,但退回來的菸實在太多了,只好把電影院也當作倉庫用。

1980年初,也就是褚時健剛來不久,雲南省有關部門組織了一次香菸評吸會。這次評吸會由專家對香菸的品質、味道進行現場品吸、評論,再由相關部門根據抽查結果指出存在的問題。評吸會,往往成為糖菸酒公司的訂貨風向標。

「辣!苦!嗆!」這是專家們對紅梅菸的一致評價,這些專家不願意多吸一口,就給它定調了。在主持人宣讀抽查紅梅過程中發現的問題時,台下不時發出哄笑,這些問題包括:一包菸只有18或19支,而且竟然不是少數,有的一條菸中只有9包菸……。

「紅梅紅梅,先紅後黴。」這句市場對紅梅的流行評語,也夾雜在評吸會的哄笑聲中。因為憑手抓,工人們又都不大用心,出錯率自然高,因而這種一包菸十八、九支的情況很正常。而包裝更是糟透了,用來做菸箱的紙又薄又差,人們稱之為「馬糞紙」,很多時候,菸還沒送到零售店就散了。

褚時健帶著沉重的心情離開,他下決心一定要整頓這家菸廠。而作為整頓工作的第一步,他又恢復了抽菸。20年前,他被劃為右派時,工資從每月九十多塊驟降為每月二十多塊,為此他不得不戒了菸。現在,他需要用自己的舌頭來幫助他辨別,哪些香菸的品質是優良的、令人舒服的,哪些香菸的品質是惡劣的、讓人不快的。

到底是怎麼生產出一包菸只有十八、九支,而一條菸又只有9包的?褚時健要求增加抽查頻率,並按比率定下制度,每千包(條)應該有多少必須抽查。他認為,之所以出現這些低級問題,主要是人的責任心問題,他要求各工廠根據實際情況,建立和完善不同形式的責任制。

褚時健還定下一項制度,發黴的菸葉一律不得進入生產環節,對入廠的菸葉全部進行複烤,包裝重新選紙,進行一次徹底的設備大檢修。

褚時健為什麼這麼強?

既沒有讀過正規大學,又沒讀過商學院,甚至也沒有見過別人具體怎麼管理企業,褚時健經營企業的基因,到底來自哪裡呢?

他在企業經營中,運用得最出神入化的就是「利益平衡」和「經濟效益」,成為他在企業經營中頻頻獲勝的關鍵因素。

「利益平衡」理念的起源,要追溯到他很小的時候。他常常回憶起,每遇荒年乞丐到他們家要飯的情景,家裡本不寬裕,但媽媽還是要給乞丐半碗飯。五、六月青黃不接的時候,媽媽也總要接濟一下困難的村鄰。

這兩個事例在他心裡形成了很強的暗示,而不僅僅是一個善舉,這對他後來不斷強調的利益平衡,有著啟蒙作用。

如果說少年時期的經歷更多是一種潛意識,那麼他在青年時期所親歷的徵糧和減租退押,則促成他對利益平衡的理性思索,並固化為他的企業經營理念。

那兩次運動中,褚時健都是最出色的完成了任務的人,他的法寶就是利益平衡。徵糧的時候,戰友朱某某因為行為太過火,向農戶要的糧食數額太高,並動用武力,最後不僅沒能完成任務,反而被襲身亡。

褚時健具有一種特別的現實主義性格,很好的揉進了利益平衡原則。他說,田是跑不掉的,用尺一拉,畝數就出來了,然後,根據土地的稅利、肥瘦條件定出單產,再除以人口,就可以算出剩餘的糧食。然而即便如此,也不能把人家的剩餘口糧全部收走,要留一點兒,這就是利益平衡。

雙方協商,都有好處和出路。徵高了,農戶不幹;徵低了,他完不成任務。取得平衡就好了。所以,他總是在別人還沒有動靜的時候,或者還在抓人、打人的時候,就已經完成任務了。「單顧我不行,單顧你也不行」,這就是他的利益平衡哲學。所以,他年紀輕輕就當上了區長。

這些經歷成了他一生的烙印,養成了他頑強而特別的現實主義性格。這種性格有幾方面要素:與人合作,必須給人利益;利益的產生是個相互作用的過程,沒有只有一個人賺錢的生意;適當讓渡利益,常常會獲得更大的利益。這種現實主義色彩濃郁的個人風格,是褚時健管理哲學的基因。

褚時健還具有一種與生俱來的商業算術天分。它與一般的數學計算不同,而是一種直覺性的把握事情要害的能力。褚時健總能迅速明白商業活動中的成本和效益要素何在,然後再進行簡單的計算。一般人不明白,以為褚時健數學很好,恰恰相反,褚時健的數學很糟。其實這完全不是數學,而是一種商業直覺。這種商業直覺是無法拷貝的東西,外人無法知曉其中蘊含的核心競爭力。

他有一種特殊的思維結構,大多數人,尤其是大多數國有企業的企業家,都是一種約束性思維模式──能怎麼做,首要考慮的常常是「約束條件」,包括那些不合理的約束條件。而褚時健是一種應然性思維模式──該怎麼做,他往往不先去考慮約束條件,尤其是那些不合理的約束條件。

在應然性和約束性之間碰到問題時,他再想辦法來解決,這是他能先人一步的重要因素,而這一步,在大多數人眼中常常是觸目驚心、心驚膽戰的,而他走得自信而踏實。這是一種領導者和變革者的天然氣質。

他還擁有另一種特質:在反對聲中前行。很多時候,反對聲往往使他的思維更加清晰,成為他思考和前行的營養。他不是賭徒,而是一個富有冒險精神的企業家,當他自信時,再強的反對力量也很難阻止他。

這就是褚時健的管理基因。