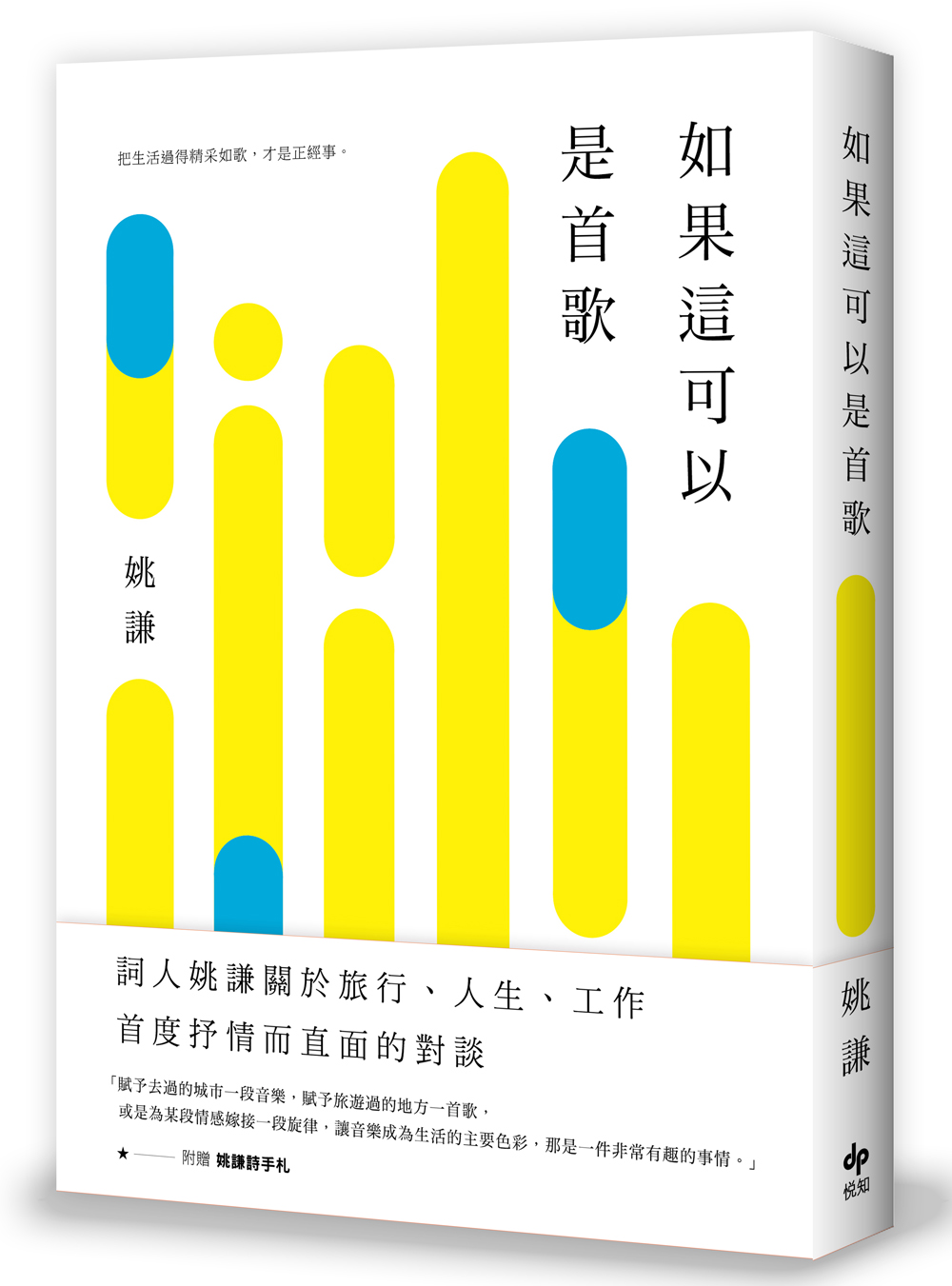

如果這可以是首歌 (附姚謙詩手札)

| 作者 | 姚謙 |

|---|---|

| 出版社 | 精誠資訊股份有限公司 |

| 商品描述 | 如果這可以是首歌 (附姚謙詩手札):把生活過得精采如歌,才是正經事。詞人姚謙關於旅行、人生、工作首度抒情而直面的對談「賦予去過的城市一段音樂,賦予旅遊過的地方一首 |

| 作者 | 姚謙 |

|---|---|

| 出版社 | 精誠資訊股份有限公司 |

| 商品描述 | 如果這可以是首歌 (附姚謙詩手札):把生活過得精采如歌,才是正經事。詞人姚謙關於旅行、人生、工作首度抒情而直面的對談「賦予去過的城市一段音樂,賦予旅遊過的地方一首 |

內容簡介 把生活過得精采如歌,才是正經事。詞人姚謙關於旅行、人生、工作首度抒情而直面的對談「賦予去過的城市一段音樂,賦予旅遊過的地方一首歌,或是為某段情感嫁接一段旋律,讓音樂成為生活的主要色彩,那是一件非常有趣的事情。」--姚謙書衣選用進口美術紙,以乾淨的幾何線條寫上最日常又不凡的愉悅曲調,代表著生活元素的活潑色彩在旋律之間跳動。珍藏限定〈姚謙詩手札〉,十首詩歌及格紋頁面,可以讀詩、可以創作書寫,反映生活的純粹,唱出詩歌般的美好質地。輯一 履行者的旅行中年之後做了決定,用更多的時間來旅行。並趁著初老未老,趕快去做遠程的旅行。旅行是一種很特別的與人接觸的經驗,與遊伴建立起感情的過程,彷彿是人與人之間建立關係的一種快速縮影:從陌生到熟悉,從各自行動變成一個小團體,在有限的時間裡快速過渡,也在不久的將來解散。輯二 一個人的生活我一直單身,選擇一人為家。一個能包容改變與成長可能的家,才會是理想的家。音樂一直陪伴在我的生活空間裡,如有溫度的空氣,不打擾又有態度地存在著。而臥房裡的藝術品,常常是自己睡前和醒來時,第一個見到的親人。輯三 觀望的視界我刻意回到一個音樂使用者和消費者的位置,把自己放在更多不同的位置去聽音樂、去生活。音樂同語言文字一樣,進入生活,充當著溝通的元素。在畫作裡,我們能體會到時間、感情、價值觀與思考。藝術最珍貴的,不就是這個嗎?人生是拾回自己和丟失物件的長程旅行,每一步都在建構我們對人生想像的輪廓,只有自己,能讓這般想像成為立體的生活實現。時間是篩網,適度過濾生活的磨合,以溫柔演繹,以記憶騰寫,溫潤了日常,積累了記憶。留下旅程的時間感,不需費力討好生活,更盈滿而鮮豔的曲章在未來等著被譜寫。

作者介紹 ■作者簡介姚謙 詞人與音樂產業管理者,歷任臺灣 EMI、Virgin、Sony唱片公司總經理,三十年來於創作與管理兩面行者,熱愛藝術、文學、電影、旅行。 近年積極參與專欄、小說、電影等工作。 他的歌詞膾炙人口,獲獎無數。 代表作有《我願意》《味道》《魯冰花》《最熟悉的陌生人》《記念》《如果愛》等。 已出版長篇小說《腳趾上的星光》,隨筆集《我願意》《一個人的品味》《美麗的相遇》《一個人的收藏》等,深受廣大讀者喜愛。 從事音樂工作三十年,姚謙打造出李玟、蕭亞軒、江美琪、劉若英、侯湘婷、黃立行等歌壇實力唱將,成功創造出眾多暢銷經典唱片。 不斷為華語樂壇注入各類音樂新力量。 2016年,姚謙擔任紀錄片《我在故宮修文物》大電影的音樂監製,完成了向匠人致敬的原聲音樂大碟,其中,由姚謙作詞、陳粒作曲並演唱的《當我在這裡》更是引起廣泛關注和熱議,受到了各年齡人群的喜愛。 2017年,姚謙任央視文化類重磅節目《朗讀者》的音樂總監,為節目完成了動人的音樂,渲染了文字和朗讀的力量。Facebook︱姚謙 Yao Chienhttps: www.facebook.com yaochienpage

產品目錄 自序輯一【履行者的旅行】美好的原點星光下的睡眠靈魂自由的旅客中年後的旅行我去過的孤獨荒野走進非洲,走出非洲摩洛哥:多情的旅人舊夢重溫日本:減法之美記憶座標莫斯科的第一天芭蕾舞記當我以為知道很多的時候眼淚手槍南極,初去天涯南極行中的企鵝烽火香江路旅行的最大動機思考勇氣生活的幾種旅行輯二【一個人的生活】理想的家沐浴記寵物孩子們的暗語:丟丟銅親密恐懼症繞圈的記憶旅行女兒帶來的生命變化怕與不怕:我讀周耀輝電視,非主動有害「好奇心」功課虛擬的科技與虛擬的正義如果汽車喇叭有「禮貌聲音」選項歌的日記季節中的音樂LIVE 與開普敦音樂,在他方另一個時空的音樂重逢的感嘆演唱會的魅力,歌的魅力隱藏無聲的風華在變化中,自圓其說未滿的畫把它當探險一場肖像的延伸閱讀畢竟看人是本能讀書、觀物、對照爭過一幅畫的緣分生活在藝術裡輯三【觀看的視界】音樂的新綠音樂的新溝通力金馬記:不要放棄問金曲再遇臺灣舊時金曲音樂圈沒有 IP真實的音樂與表演八分鐘的創作隱藏的歌手直男的脆弱運動證明著音樂復興音樂需要「被使用」讓我為藝術寫首歌你在時間的那裡,而我在這裡音樂、影像,及人的故事長在手指上的眼睛好作品進化區:三十歲時刻APP 創投與西洋古典繪畫對藝術美的兩種渴望解開習慣與喜惡新時代的「實體絲路」一個音樂人眼中的時代附錄歌單——生活是首歌

| 書名 / | 如果這可以是首歌 (附姚謙詩手札) |

|---|---|

| 作者 / | 姚謙 |

| 簡介 / | 如果這可以是首歌 (附姚謙詩手札):把生活過得精采如歌,才是正經事。詞人姚謙關於旅行、人生、工作首度抒情而直面的對談「賦予去過的城市一段音樂,賦予旅遊過的地方一首 |

| 出版社 / | 精誠資訊股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789869535205 |

| ISBN10 / | 9869535208 |

| EAN / | 9789869535205 |

| 誠品26碼 / | 2681510875005 |

| 頁數 / | 368 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 生活的幾種旅行

很多時候,當我閱讀別人的作品,依稀可以感受到他的思考,而一個人的思考也會反映出他成長的地方、居住的城市、吃過的食物和聽過的音樂—如此抽象地感覺著、也被感染著,多像一次旅行。

一個人的生命,是由每一秒鐘、每一分鐘、每一天、每一月、甚至每一年所組成的,這是公認的度量衡。但從另一個角度來衡量,人的一生應該是由一點一滴不同的經歷、感受累積而成。重複或相近的經歷會變成習慣,不同的經驗則會於生命之中留下新的印記。

習慣最為安全。雖然我們在習慣中養成了許多保護自己的行為,省去了敏感的反應。但是這常常也讓生命變得安全而單調,自在卻不自由。

我並非一個不安分的人,但我始終相信,一個人的好奇心,絕對是讓自己生命更豐富的一種動力!我始終順從好奇心去喜歡別人創作的音樂,閱讀別人思考之後所寫下的文字。透過音樂、美術、文學、電影這些讓這個世界充滿豐富視野的閱讀,對照自己生命的微小短促,常常覺得一生也不夠用來去經歷。很多時候,當我閱讀別人的作品,依稀可以感受到他的思考,而一個人的思考也會反映出他成長的地方、居住的城市、吃過的食物和聽過的音樂——如此抽象地感覺著、也被感染著,多像一次旅行。我也常常飛到另一個地方,去感受地球某一端另外一群與自己的生命經驗完全不同的人,體會他們的生活、思考和感想。透過旅行來對照自己接觸過的音樂、美術、文學、電影,將作者的角度與自己的旅行經驗相互比較、印證。

旅行就如同聆聽不同地方的音樂。不同地域、語言的人對音樂的喜惡各異,這都來自時間、地理、經歷的累積,背後各有不同的原因。就像我們旅行的經驗,初到一個陌生國度、身處另一個時區,能讓我們跳出習慣的限制,仿如進入另一個時空、換上另一種視野。氣溫的改變、地形的變化、植被的不同,甚至空氣中氣味的差別,不同語言在耳邊交錯所形成的迥異聲頻,都會帶給自己不一樣的反應,產生不同的思考和審美。更何況,每個地方有它過往的歷史,和今日面對世界的演變,生長在當地的人們是怎麼因應思考而形成不同的文化。閱讀與旅行常引發我做此類思考。

旅行,是我生活中比較重要的一件事,雖不能經常發生,幸運的是我有足夠的機會去實踐。這有賴於我從事的工作以及自己的性格。之前在音樂行業工作,正逢唱片產業的欣榮時代,為了開拓市場,經常越洋去到不同區域工作或開會,藉機就地一遊。在那段唱片業最好的時期,我去了許多地方,對旅行有了些不同的體會。

那些年,若真的要我完全放下工作去遠方旅行,我不會有太多瀟灑的決心。直到四十多歲,才驚覺中年已過近半,不久老年將至,該放下一些事多去旅行,因為旅行需要體力。我暗暗地做了決定,提前退休,用更多的時間來旅行,先挑些需要長途飛行的地方,或是曾經閱讀過、一直放在心裡的地方,趁體力還在,好好地去接觸那裡的地理、風土、人情,跟那裡的人交流。這個心願在五十歲之後順利實現,我開始了有較多旅行的生活模式。這幾年更開始不帶任何工作,純純粹粹地旅行!

去了非洲,以色列、不丹、摩洛哥、土耳其,我更是發現,太多太多以前在閱讀中不能理解的事,只有當你真實地面對那裡的人,站在他們的土地之上,才可能感受到言語所不能及的觸動。特別是非洲,除了驚心動魄的動物大觀之外,它還是一片多面貌的古老土地,充滿種種意想不到!趁著初老未老,趕快去做遠程的旅行,並細細地記錄下來,讓自己的生命多一點點重量和更豐富的色彩。

身體在旅行,心靈亦然。好看的文學,精彩的美術作品、音樂和電影,我仍一如過往地閱讀著,讓自己心靈的那扇窗開得大大的,看著這個世界。

理想的家

每個人對自己理想的家都有著不一樣的要求,大部分的家庭都是多人組合,需要溝通之後再去布置,滿足共同的期待是很重要的事。理想的家是我們往下一段人生行走的原點。

家有兩個面向,其一是人的單位,大部分因婚姻、血緣關係而形成;另一面向,就是家人們的共居之地。我想分享的是可變的後者。關於「理想的家」,標準最終還是要取決於家中成員的期待,不足為外人定義。如何滿足不同的家的理想,這是需要自己去發揮一些想像和思考的,也是一次面對、檢查自己生活的過程。

說到「理想的家」,如果以我自己為例,則不得不先從我的家與大多數家的差異說起。我一直維持單身,選擇一人為家。因此,我對理想家的想法可能更多是自我滿足,或是順應自己的期待朝著我可能的下一步發展而設定。成年之後,我前後大概有過五個居所,回想每一次布置自己家的經歷,也都反映著我當時的年紀、社會角色和經濟能力,以及當時的審美與思考。牠們幾乎都有一個特質:盡可能在有限的空間裡減少間隔。

因為是一個人,所以無須隱藏,儘量讓空間通暢沒有阻礙,除了睡覺的地方——我喜歡躲在小空間裡睡覺的習慣至今未改。第一個家較小,這想法較容易實現。隨著經濟能力的變化,隨著自己累積下的物件增多,空間通暢的理想實現起來自然有了一些困難。我喜歡閱讀、喜歡藝術品,書和藝術品是記錄我生命的重要物件。收藏與陳列它們,變成我在建設理想的家時,要面對的一個重要課題。

兩年前,我誠實地面對自己已經中年的實況,開始調整工作上的積極心,選擇了半退休。我搬離了市中心,希望此後的人生能常常站在真實的地面上。現在,我住在一個獨棟的屋子裡,有了自己的院子。收藏了十多年的太湖石終於可以離開室內,佇立在看得見天空的院子裡。為了這個院子,我展開的另一種收藏就是植物。

我從我的園藝師那裡購得一棵六十幾歲的梔子樹,那是棵有故事的樹,是他從他們家族僅有的四棵之中割愛給我的。梔子樹樹梢正好望著二樓客房的窗臺,每逢花季,芬芳入窗。我還在院中栽種一棵牛樟樹,這原是臺灣山區常見的一種樹,卻因為其樹幹適合種植靈芝而被大量砍伐,幾乎要絕跡了。近年的復育牛樟樹計畫,我也回應並在自己院子裡種了一棵,藉此感念自己與這片土地的關係。另一扇窗外我種了芭蕉樹。說不上為什麼對芭蕉特別情有獨鍾,也許跟自小喜歡閱讀古文、古詩詞有關係吧!

搬進這裡後,我開始思考,迎接老年生活的房子需要什麼:一方面要可以常邀父母來同住,另一方面也要思考如何面對自己的下一段人生。當青春不在時,我應該居住一個什麼樣的環境? 除了在院子裡種上植物,我還在樓梯放置了輕便的輔助椅,而我每天必經的地方也特別安排同樣的設置。此外,樓梯的左右兩側,放著我生活裡最需要的東西,一邊放滿「書」,一邊掛滿「畫」。我終於明白了古人所說的「書畫不離」,並以自己的理解將它們放在我的生活裡。

每個人對自己理想的家都有著不一樣的要求,大部分的家庭都是多人組合,需要溝通之後再去布置,滿足共同的期待是很重要的事。理想的家是我們往下一段人生行走的原點。而人會變化,所以不能單單以眼前的喜惡而設定,一個能包容改變與成長可能的家,才是理想的家。一個理想的家,是對過去種種累積的某種確認,也體現著居住其中的成員的價值觀和對於未來的期待。而建立一個屬於自己的理想家,確認一個屬於自己的未來,是需要勇氣直面自己內心的思考與行動。