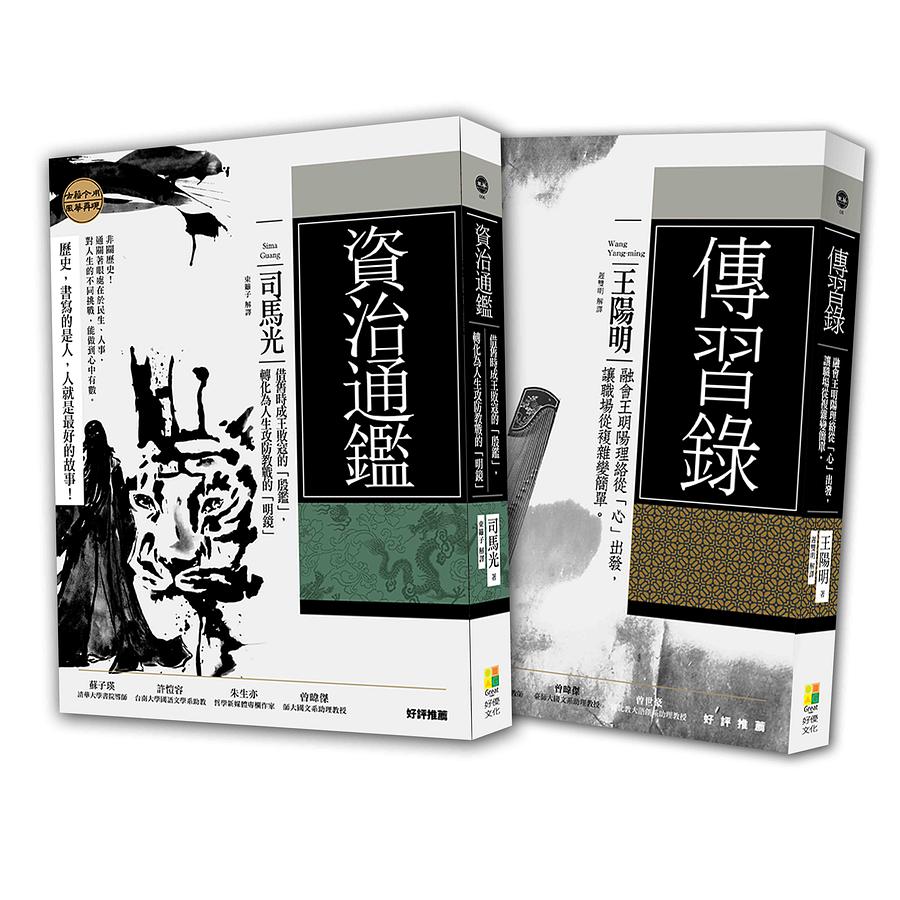

借古鑑今開啟智慧: 傳習錄+資治通鑑 (2冊合售)

| 作者 | 王陽明/ 司馬光; 遲雙明/ 東籬子/ 解譯 |

|---|---|

| 出版社 | 出色文化事業出版社 |

| 商品描述 | 借古鑑今開啟智慧: 傳習錄+資治通鑑 (2冊合售):《資治通鑑》 《資治通鑑》由宋神宗定名,「資治」兩字意謂著幫助、治理,「通」則意謂著博通古今的「通史」,「鑑」則 |

| 作者 | 王陽明/ 司馬光; 遲雙明/ 東籬子/ 解譯 |

|---|---|

| 出版社 | 出色文化事業出版社 |

| 商品描述 | 借古鑑今開啟智慧: 傳習錄+資治通鑑 (2冊合售):《資治通鑑》 《資治通鑑》由宋神宗定名,「資治」兩字意謂著幫助、治理,「通」則意謂著博通古今的「通史」,「鑑」則 |

內容簡介 《資治通鑑》 《資治通鑑》由宋神宗定名,「資治」兩字意謂著幫助、治理,「通」則意謂著博通古今的「通史」,「鑑」則有引為「借鏡」之意 人生的進退更迭、一個企業會興起和衰落,總有其根由,唯有在事件發生時掌握關鍵,發生後從中吸取經驗教訓,才可能「勝者為王」。 本書精選152篇,按照原書的年代序次逐篇加註「副標題」,簡括意旨,以清眉目,盼重將舊時帝王之「借鑑」,轉化為現代民眾的「明鏡」,為自己打造人生的瑰麗舞台。 贏在知己知彼,一本在職場、商場、戰場與人生各方面的智慧之書!《傳習錄全鑑》 修心,可以強化自我的靈魂, 讀懂了,助你煉出「攻敵必克」的不壞金身。 王陽明的理學, 是融會東方文學與哲學的兩顆明珠, 它很難, 很多人在還沒接觸它之前, 就先因文言、玄學這些標籤敬謝不敏, 它其實也很簡單, 其實只想一個概念,從「心」出發。 若單從文學的角度去看, 王陽明和徐愛的對答書信, 隱約可窺見明代盛行的清言體一斑, 長句短詞,皆幅短旨詠。 實修實證‧一輩子受用無窮的經典──

作者介紹 王陽明 司馬光《資治通鑑》司馬光/原著 司馬光,字君實、號迂叟,世稱涑水先生,是北宋政治家、史學家,他立志編撰《通鑑》,作為封建統治的借鑑,從起例到刪定稿都親自動筆。遺著有《司馬文正公集》《稽古錄》等,還有諸多名著被眾人所流傳。東籬子/解譯 男,1968年生,河北省邯鄲市人。1992年畢業於吉林大學中文系漢語言文學專業,曾在邯鄲鋼鐵公司任子弟中學教師、《邯鋼報》編輯等。主要作品有:《首席執行官》(中國商業出版社,2002年)、《諸葛亮日記》(九州出版社,2004年)、《邊讀邊悟菜根譚》(中國華僑出版社,2006年)、《素書全鑒》(中國紡織出版社,2009年)等。《傳習錄全鑑》王陽明 原名雲,後改名守仁,字伯安是中國儒學界的泰斗之一,也是明代最著名的思想家、哲學家、文學家、軍事家和心學的集大成者。 因他曾隱居紹興會稽山陽明洞,後又創辦陽明書院,所以世稱他為「陽明先生」,其學說被叫做「陽明學」。王陽明一生頗有成就,他精通儒家、佛家、道家,而且能夠統軍征戰,是中國歷史上罕見的文武全才。

產品目錄 《資治通鑑》周紀◎智伯無德而亡(威烈王二十三年)◎商鞅立木為信(顯王十年)◎廉頗負荊請罪(赧王中三十六年)◎田單巧用火牛陣(赧王中三十六年)◎長平之戰(赧王下五十五年) 秦紀◎春申君貪色而亡(始皇帝上九年)◎王翦裝糊塗防猜疑(始皇帝下二十二年)◎蒙恬被奸臣所害(始皇帝下三十七年)◎李斯不得善終(二世皇帝下二年) 漢紀◎劉邦入關中約法三章(太祖高皇帝上之上元年)◎韓信忍受胯下之辱(太祖高皇帝上之上元年)◎項羽兵敗垓下(太祖高皇帝中五年)◎張良功成身退(太祖高皇帝中六年)◎韓信謀反被夷三族(太祖高皇帝下十一年)◎張釋之以法治國(太宗孝文皇帝中前三年)◎景帝殺晁錯平叛亂(孝景皇帝下前三年)◎汲黯為政,以民為本(世宗孝武皇帝上之上建元六年)◎俠士犯法,與民同罪(世宗孝武皇帝上之下元朔二年)◎主父偃驕橫被殺(世宗孝武皇帝上之下元朔二年)◎張騫出使西域(世宗孝武皇帝中之下元鼎二年)◎李陵事件(世宗孝武皇帝下之上天漢二年)◎漢武帝教子無方(世宗孝武皇帝下之下征和二年)◎漢武帝的一生功過(世宗孝武皇帝下之下后元二年)◎蘇武北海牧羊(孝昭皇帝上始元五年)◎霍氏滅門(中宗孝宣皇帝上之下地節四年)◎貢禹奏事避重就輕(孝元皇帝上初元元年)◎漢元帝親讒遠忠(孝元皇帝上初元二年)◎王莽專權(孝平皇帝上元始元年)◎王莽稱帝(王莽上初始元年)◎王莽新朝的覆滅(淮陽王更始元年)◎劉秀建立東漢王朝(世祖光武皇帝上之上建武元年)◎劉秀善用忠厚之臣(世祖光武皇帝上之上建武元年)◎劉秀平定隴西(世祖光武皇帝上之上建武二年)◎強項令董宣(世祖光武皇帝中之下建武十九年)◎伏波將軍馬援(世祖光武皇帝下建武二十五年)◎班超出使西域(顯宗孝明皇帝下永平十六年)◎明德皇后馬氏(肅宗孝章皇帝上建初二年)◎外戚竇憲仗勢欺人(肅宗孝章皇帝上建初八年)◎才女皇后鄧綏(孝安皇帝建光元年)◎真假隱士(孝順皇帝上永建二年)◎跋扈將軍(孝恒皇帝本初元年)◎崔寔上書建言(孝恒皇帝元嘉元年)◎梁冀被誅(孝桓皇帝上之下延熹二年)◎五處士拒絕為官(孝桓皇帝上之下延熹二年)◎太學生領袖郭泰(孝桓皇帝中延熹七年)◎黨錮之禍(孝桓皇帝下永康元年)◎郭泰擇安去危,申屠蟠見機行動(孝靈皇帝上之上建寧二年)◎漢靈帝的三互法(孝靈皇帝上之下熹平四年)◎黃巾起義(孝靈皇帝中光和六年)◎十常侍之亂(孝靈皇帝中中平元年)◎誅滅宦官集團(孝靈皇帝下中平六年)◎董卓討伐戰(孝靈皇帝下中平六年)◎董卓自取滅亡(孝獻皇帝乙初平三年)◎孫策威震江東(孝獻皇帝丙興平二年)◎挾天子以令諸侯(孝獻皇帝丁建安元年)◎白門樓殺呂布(孝獻皇帝丁建安三年)◎官渡之戰(孝獻皇帝戊建安五年)◎三顧茅廬(孝獻皇帝庚建安十二年)◎赤壁之戰(孝獻皇帝庚建安十三年)◎荀彧之死(孝獻皇帝辛建安十七年)◎劉備定蜀(孝獻皇帝壬建安十九年) 魏紀◎魏文帝登基(世祖文皇帝上黃初元年)◎劉備稱帝(世祖文皇帝上黃初二年)◎白帝城托孤(世祖文皇帝下黃初四年)◎諸葛亮七擒孟獲平定南中(世祖文皇帝下黃初六年)◎揮淚斬馬謖(烈祖明皇帝上之下太和二年)◎諸葛亮星落五丈原(烈祖明皇帝中之上青龍二年)◎魏明帝時期關於用人的爭論(烈祖明皇帝中之下景初元年)◎司馬昭以仁德奪取壽春(高貴鄉公下甘露三年)◎司馬懿裝病騙曹爽(邵陵厲公中正始九年)◎司馬昭之心(元皇帝上景元元年)◎鄧艾出奇兵滅蜀(元皇帝下景元四年)◎劉禪樂不思蜀(元皇帝下咸熙元年) 晉紀◎司馬炎稱帝(世祖武皇帝上之上泰始元年)◎吳國陸抗克西陵(世祖武皇帝上之上泰始八年)◎三國歸晉(世祖武皇帝中太康元年)◎石崇王愷鬥富(世祖武皇帝中太康三年)◎興風作浪的賈南風(孝惠皇帝上元康元年)◎清談之風(孝惠皇帝上元康七年)◎白癡皇帝司馬衷(孝惠皇帝上之下元康九年)◎八王之亂(孝惠皇帝上之下永康元年)◎李特的流民大營(孝惠皇帝中之上永甯元年)◎英明的何曾(孝懷皇帝中永嘉三年)◎謀士的傑出代表張賓(孝懷皇帝下永嘉六年)◎祖逖聞雞起舞(孝湣皇帝上建興元年)◎西晉滅亡(孝湣皇帝下建興四年)◎晉成帝用人不當(顯宗成皇帝上之下咸和四年)◎石勒聽書(顯宗成皇帝中之上咸和七年)◎暴君石虎(顯宗成皇帝中之上咸康二年)◎桓溫北伐(孝宗穆皇帝上之上永和二年)◎殷浩一錯誤終身(孝宗穆皇帝中之上永和十年)◎一代良相謝安(孝宗穆皇帝下升平四年)◎苻堅拒諫(烈宗孝武皇帝上之中太元七年)◎淝水之戰(烈宗孝武皇帝上之下太元八年)◎司馬曜醉酒被殺(烈宗孝武皇帝下太元二十一年)◎劉裕大開殺戒(安皇帝庚義熙六年) 宋紀◎宋武帝駕崩(高祖武皇帝永初三年)◎劉義符貪玩喪命(祖文皇帝上之上元嘉元年)◎統萬之戰(太祖文皇帝上之上元嘉四年)◎劉義隆慘殺功臣(太祖文皇帝中之上元嘉十三年)◎國史之獄(太祖文皇帝中之下元嘉二十七年)◎後廢帝劉昱(順皇帝升明元年) 齊紀◎蕭道成即位(太祖高皇帝建元元年)◎無神論者范縝(世祖武皇帝上之下永明二年)◎鬱林王機關算盡(世祖武皇帝下永明十一年)◎北魏孝文帝拓跋宏(世祖武皇帝下永明十一年◎昏庸荒淫的東昏侯(東昏侯上永元元年) 梁紀◎梁武帝蕭衍繼位(高祖武皇帝天監元年)◎蕭宏位列三公(高祖武皇帝四天監十七年)◎君子湛僧智(高祖武皇帝七大通元年)◎魏孝莊帝誅殺爾朱榮(高祖武皇帝十中大通二年)◎昭明太子被冤(高祖武皇帝十一中大通三年)◎侯景之亂(高祖武皇帝十七太清二年) 卷九 陳紀◎昏庸殘暴的齊顯祖(高祖武皇帝永定二年)◎北齊後主因女色誤國(高宗宣皇帝中之上太建八年)◎北周高祖賞罰不明(高宗宣皇帝中之上太建八年)◎周武帝勝而不奢(高宗宣皇帝中之下太建九年)◎獨孤皇后與隋文帝(高宗宣皇帝下之下太建十三年)◎陳後主陳叔寶(長城公下至德二年) 卷十 隋紀◎隋文帝滅陳(高祖文皇帝上之上開皇九年)◎趙綽的誠直之心(祖文皇帝上之下開皇十七年)◎窮奢極欲的隋煬帝(煬皇帝上之上大業元年)◎瓦崗農民起義(煬皇帝下大業十二年) 卷十一 唐紀◎房謀杜斷(高祖神堯大聖光孝皇帝中之中武德四年)◎玄武門之變(高祖神堯大聖光孝皇帝下之上武德九年)◎唐太宗善於納諫(高祖神堯大聖光孝皇帝下之下武德九年)◎史上最著名的賢后(太宗文武大聖大廣孝皇帝上之下貞觀十年)◎文成公主進藏(太宗文武大聖大廣孝皇帝中之中貞觀十五年)◎諫臣魏徵(太宗文武大聖大廣孝皇帝中之中貞觀十七年)◎李世民廢嫡立庶(太宗文武大聖大廣孝皇帝中之下貞觀十七年)◎李世民駕崩(太宗文武大聖大廣孝皇帝下之下貞觀二十三年)◎武則天垂簾聽政(高宗天皇大聖大弘孝皇帝中之上麟德元年)◎唐室砥柱狄仁傑(則天順聖皇后下久視元年)◎唐明皇節儉治國(玄宗至道大聖大明孝皇帝上之中開元二年)◎安祿山起兵謀反(玄宗至道大聖大明孝皇帝下之下天寶十四年)◎中唐名將郭子儀(德宗神武聖文皇帝二建中二年)◎唐德宗體察民情(德宗神武聖文皇帝八貞元三年)◎﹁小太宗﹂李怡(武宗至道昭肅孝皇帝下會昌六年)◎唐末宦官亂政(昭宗聖穆景文孝皇帝中之下天復三年) 卷十二 後梁紀◎後梁太祖荒淫喪命(太祖神武元聖孝皇帝下乾化二年)◎朱友珪悲劇重演(太祖神武元聖孝皇帝下乾化三年) 卷十三 後唐紀◎戲子皇帝(莊宗光聖神閔孝皇帝上同光元年)◎有道明君李嗣源(明宗聖德和武欽孝皇帝中之上天成四年)◎高從誨和梁震(潞王下清泰二年) 卷十四 後晉紀◎「兒皇帝」石敬瑭(高祖聖文章武明德孝皇帝上之下天福三年)◎晉高祖為信用不顧法度(高祖聖文章武明德孝皇帝上之下天福三年)◎南唐主罪責逃兵(高祖聖文章武明德孝皇帝中天福五年) 卷十五 後漢紀◎劉知遠稱帝(高祖睿文聖武昭肅孝皇帝上天福十二年)◎後漢高祖無治國之能(高祖睿文聖武昭肅孝皇帝中天福十二年) 卷十六 後周紀◎後周太祖勵精圖治(太祖聖神恭肅文孝皇帝上廣順元年)◎五個朝代的宰相馮道(太祖聖神恭肅文武皇帝中顯德元年)◎後周世宗不愛其身而愛民(世宗睿武孝文皇帝上顯德二年) 參考文獻《傳習錄全鑑》錢德洪序——成書之緣 上卷一、徐愛錄——心即是理◎ 1 徐愛引言◎ 2 親民與新民◎ 3 至善是心之本體◎ 4 求孝道於內◎ 5 此心純乎天理之極◎ 6 知行合一◎ 7 行是知的功夫◎ 8 格物致知,止於至善◎ 9 盡心即是盡性◎ 10 身之主宰便是心◎ 11 去其心之不正◎ 12 知是心之本體◎ 13 「禮」即是「理」◎ 14 天理人欲不並立◎ 15 虛文勝而實行衰◎ 16 務本尚實,返樸還淳◎ 17 因時致治◎ 18 事即道,道即事◎ 19 孔子刪《詩經》◎ 20 徐愛跋二、陸澄錄——格物無動靜之分◎ 1 主一之功◎ 2 念念存天理◎ 3 相下得益,相上遭損◎ 4 人心天理渾然◎ 5 心如明鏡◎ 6 義理無定在,無窮盡◎ 7 人須在事上磨◎ 8 下學與上達◎ 9 唯精唯一◎ 10 知行不分◎ 11 以循理為生◎ 12 三子是有意必◎ 13 志與功◎ 14 心即性,性即理◎ 15 理不容分析◎ 16 反省慎獨◎ 17 性、理關係◎ 18 省察與克治◎ 19 非鬼迷,心自迷◎ 20 定是心之本體◎ 21 孔子正名◎ 22 毀不滅性◎ 23 有是體即有是用◎ 24 陽明與易經◎ 25 存養夜氣◎ 26 動靜無端◎ 27 「道」無所謂上下◎ 28 仁者惻隱心懷◎ 29 權變之道◎ 30 自願原則◎ 31 良工心獨苦◎ 32 「治生說」誤人◎ 33 陽明與道教◎ 34 克制私欲◎ 35 哭則不歌◎ 36 防微杜漸◎ 37 儒家與科技◎ 38 後天修養之功◎ 39 道無精粗◎ 40 私欲如塵土◎ 41 克己功夫◎ 42 道無方體◎ 43 陽明的自然觀◎ 44 隨才成就◎ 45 做學問要有源泉◎ 46 貫通古今◎ 47 心統五官◎ 48 一念發動◎ 49 靜中體悟◎ 50 持其志◎ 51 聖人如天◎ 52 理在心性中◎ 53 已發與未發◎ 54 顏子沒而聖學亡◎ 55 現成良知◎ 56 本體不動◎ 57 主客消融◎ 58 心外無物◎ 59 時時用力◎ 60 「格」為「正」◎ 61 做功夫的目標◎ 62 孝悌為仁之本◎ 63 陽明批評佛教三、薛侃錄——一以貫之◎ 1 心之神明◎ 2 不假外求◎ 3 不能「只管求」◎ 4 王朱異同◎ 5 純乎天理方是聖◎ 6 朱子之悔◎ 7 侃去花間草◎ 8 為學頭腦◎ 9 志向真切◎ 10 主宰常定◎ 11 不務空名◎ 12 以改之為貴◎ 13 道德實踐◎ 14 體用一源◎ 15 不肯移◎ 16 善用俱是◎ 17 主體性覺醒◎ 18 體未立,用安從生◎ 19 在心地上用功◎ 20 立志貴專一◎ 21 無所偏頗◎ 22 居敬窮理◎ 23 知是理之靈處◎ 24 本體無一物◎ 25 戒懼慎獨◎ 26 尊孟貶荀◎ 27 保全真己◎ 28 貴目賤心◎ 29 蕭惠好仙、釋◎ 30 真知即是行◎ 31 死生之道◎ 32 性、道、教◎ 33 解偏救弊◎ 34 功夫是恢復明德 中卷一、答人論學書——知行合一◎ 1 特倡誠意◎ 2 與空虛頓悟之說相反◎ 3 功夫次第◎ 4 知行合一的理論基礎◎ 5 陽明的進學路線◎ 6 合心與理為一◎ 7 學、問、思、辨、行◎ 8 格物致知說之意旨◎ 9 誠意、致知、格物◎ 10 道之大端易於明白◎ 11 知行合一之功◎ 12 拔本塞源之論二、答周道通書——在事上磨煉◎ 1 心意之所向◎ 2 何思何慮◎ 3 聖人氣象◎ 4 能實致其良知◎ 5 格物是致知功夫◎ 6 身體實踐◎ 7 性氣一體三、答陸原靜書——良知學說◎ 1 妄心與照心◎ 2 良知無起處◎ 3 精、一、理、氣◎ 4 元神、元氣、元精◎ 5 良知即是未發之中◎ 6 理無動者◎ 7 未發與已發◎ 8 良知的情感因素◎ 9 戒慎恐懼為良知◎ 10 照心妄心◎ 11 去欲存理◎ 12 儒佛之辯◎ 13 去此病自無此疑◎ 14 明則誠矣◎ 15 良知即是道◎ 16 樂是心之本體◎ 17 無所住處◎ 18 錢德洪跋四、答歐陽崇一——萬物皆備於我心◎ 1 良知與見聞◎ 2 在良知上體認◎ 3 素其位而行◎ 4 先知先覺五、答羅整庵少宰書——正心誠意◎ 1 實有諸己◎ 2 古本之復◎ 3 不可不辨◎ 4 公道、公學◎ 5 不敢縷縷六、答聶文蔚——人即天地之心◎ 1 聖人之治天下◎ 2 良知之學不明◎ 3 思以此救之◎ 4 以天地萬物為一體◎ 5 彷徨四顧◎ 6 伏枕草草◎ 7 全在「必有事焉」上用◎ 8 必有事就是致良知◎ 9 天地間只有此性◎ 10 本體即是良知◎ 11 孝為人的良知本性◎ 12 良知乃無「執」之大知◎ 13 「盡心」三節◎ 14 至當歸一七、訓蒙大意示教讀劉伯頌等——貴在引導八、教約——神而明之 下卷一、陳九川錄——戒慎恐懼在心念◎ 1 破數年之疑◎ 2 格物猶造道◎ 3 無欲故靜◎ 4 雖聞見而不流◎ 5 在事上磨煉做功夫◎ 6 合內外◎ 7 只是粗些◎ 8 理障說◎ 9 人胸中各有個聖人◎ 10 功夫愈久,愈覺不同◎ 11 人人自有◎ 12 委曲謙下◎ 13 只要解心◎ 14 事上為學◎ 15 有詩別先生◎ 16 傷食之病◎ 17 學知與生知二、黃直錄——陽明四句教◎ 1 學存此天理◎ 2 學思非兩事◎ 3 四句教◎ 4 陽明格竹◎ 5 童子格物◎ 6 強調「合一」◎ 7 知覺便是心◎ 8 格物即慎獨戒懼◎ 9 尊德性◎ 10 致廣大◎ 11 見性◎ 12 聲色貨利之交◎ 13 實去用功◎ 14 後天的感應◎ 15 超越見聞◎ 16 致良知是必有事的功夫◎ 17 一摑一掌血◎ 18 何足為恃◎ 19 立命功夫◎ 20 性相近即性善◎ 21 著不得一念留滯◎ 22 靈明◎ 23 嚴灘之辯◎ 24 不擇衰朽◎ 25 無我自能謙◎ 26 唯變所適◎ 27 故曰非助◎ 28 國裳請題字◎ 29 見在良知◎ 30 聖賢非無功業氣節◎ 31 隨人分限所及◎ 32 一念發動就是行◎ 33 聖人本體明白◎ 34 善惡只是一物◎ 35 誠意之極◎ 36 分上事◎ 37 動靜只是一個◎ 38 矜持太過終是弊◎ 39 作文作詩◎ 40 是無輕重也◎ 41 此心廓然◎ 42 佛氏不著相三、黃修易錄——生之謂性◎ 1 既去惡念,便是善念◎ 2 良知存久◎ 3 無根之樹◎ 4 調習此心◎ 5 不為心累◎ 6 氣亦性,性亦氣 ◎ 7 隨人譭謗,隨人欺慢 ◎ 8 天植靈根 ◎ 9 與人為善 ◎ 10 卜筮是理 四、黃省曾錄——良知是造化的精靈◎ 1 義即是良知 ◎ 2 思無邪 ◎ 3 道心人心 ◎ 4 因人施教 ◎ 5 自家本體 ◎ 6 看穿生死 ◎ 7 譭謗自外來的 ◎ 8 不厭外物 ◎ 9 因人而異 ◎ 10 簡化「知識」 ◎ 11 聖人之志 ◎ 12 與物無對 ◎ 13 只是致良知三字無病 ◎ 14 內外兩忘 ◎ 15 道即是教 ◎ 16 人心與天地一體 ◎ 17 順其良知之發用 ◎ 18 養心不離事物 ◎ 19 告子病源 ◎ 20 同此一氣 ◎ 21 心與物同體 ◎ 22 盡性至命之學 ◎ 23 剜肉做瘡 ◎ 24 實落用功便是 ◎ 25 至誠前知 ◎ 26 能處正是良知 ◎ 27 天理即是良知 ◎ 28 重功夫不重效驗 ◎ 29 巧、力非兩事 ◎ 30 是非之心 ◎ 31 日之餘光未盡處 ◎ 32 七情與良知 ◎ 33 知行即是功夫 ◎ 34 本體未嘗有動 ◎ 35 不妨有異處 ◎ 36 父子訟獄 ◎ 37 其心只空空而已 ◎ 38 自家經過 ◎ 39 元聲只在心上求 ◎ 40 自家解化 ◎ 41 在心上用功 ◎ 42 善與人同 ◎ 43 良知妙用處 ◎ 44 無未發已發 ◎ 45 圓融的人性論 ◎ 46 不為氣所亂 ◎ 47 狂者的胸次 ◎ 48 反其言而進之 ◎ 49 須做得個愚夫愚婦 ◎ 50 泰山和平地 ◎ 51 念謙之之深 ◎ 52 天泉證道 五、錢德洪跋——輾轉刊行主要參考文獻

| 書名 / | 借古鑑今開啟智慧: 傳習錄+資治通鑑 (2冊合售) |

|---|---|

| 作者 / | 王陽明 司馬光; 遲雙明 東籬子 解譯 |

| 簡介 / | 借古鑑今開啟智慧: 傳習錄+資治通鑑 (2冊合售):《資治通鑑》 《資治通鑑》由宋神宗定名,「資治」兩字意謂著幫助、治理,「通」則意謂著博通古今的「通史」,「鑑」則 |

| 出版社 / | 出色文化事業出版社 |

| ISBN13 / | 9786269515325 |

| ISBN10 / | 6269515327 |

| EAN / | 9786269515325 |

| 誠品26碼 / | 2682100520008 |

| 頁數 / | 816 |

| 開數 / | 18K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23X17X4.3CM |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 《傳習錄全鑑》

哲學、軍事、思想薈萃,心道不一的王陽明

蘇子媖/哲學新媒體共同創辦人

王陽明是明代著名思想家、哲學家,在學術思想方面繼承宋代大儒陸九淵,以自己的體悟加以完善,形成了獨具一格的「心學」體系。王陽明的思想一出世,便產生了巨大的反響,為當時萎靡消沉的社會灌輸了生機與活力。

曾國藩曾評價說:「王陽明矯正舊風氣,開出新風氣,功不在禹下。」;梁啓超說:「日本明治維新,心學,是為用矣。」;余秋雨說:「王陽明獨具謀略,嫻於兵法,是無可置疑的軍事天才。」

幾百年來,王陽明的思想影響了海內外無數人,張居正、曾國藩、章太炎、康有為等都從中受益。

受到如此讚譽的王陽明到底是何許人也?

明憲宗成化八年,王守仁出身於浙江餘姚一個顯赫的家庭,父親王華是成化十七狀元,官至南京吏部尚書 。

王家的先輩們大都曾經做過官,王守仁父親王華更是狀元,但作為狀元的兒子,王陽明卻是個不安分的學生,他不喜歡在私塾裡坐著,卻喜歡舞槍弄棍、讀兵書,還喜歡問一些稀奇古怪的問題,寫一些莫名其妙的東西。

有詩為證:「山近月遠覺月小,便道此山大於月。若人有眼大如天,當見山高月更闊。」

在先生們看來,這是一首荒謬不經的打油詩。但王華看過之後,叫來了兒子,問了他一個問題:「書房很悶嗎?」

王陽明點頭後,和父親去了居庸關。

這首詩,是《蔽月山房》,王陽明時年十二歲。

而青年時期,王陽明開始從武藝層面躍進到研究兵法戰事,「凡兵家秘書,莫不精究。」不僅如此,他還特別重視把理論應用於實踐,「每遇賓客,嘗聚果核列陣勢為戲」。

◎中國哲學史上著名的「格竹」。

當時,文壇普遍流傳朱熹的「格物」之學,凡要追究事物之理,就要遵循朱熹所說的一套。

王陽明自己深受影響,並真的付諸實踐,早年時與錢德洪一起切磋學問,二人都認為要做成儒家的「聖賢」就得格盡天下之物,這是何等巨大的抱負與力量。

於是,王陽明親自去「格竹」,竭盡心思早晚想不到竹子的道理,到了第七天,也因勞思而得病,於是慨嘆「聖人」是很難做成的。王陽明後來外放到貴州龍場荒蠻之地,整整三年建立了心學體系,史稱「龍場悟道」。

他認為天下萬物,其實沒有哪個是可格的。「格物」只能在自己身心上下工夫。其實每個人都能成為聖人,即「滿街都是聖人」,知道這一點,自己就有擔當了,這就是王陽明「致良知」學說的發端。

這也是他走上聖賢之路的開端,之後才有了創良知之說,為暗室一炬的偉大事跡。

人稱王陽明是「治學之名儒,治世之能臣」。

他的故居有一副楹聯為「立德立功立言真三不朽,明理明知明教乃萬人師」。

自序 : 《資治通鑑》

在中國浩如煙海的史學著作中,有兩部堪稱「史學雙璧」的不朽史書,如同突兀的雙峰並峙於歷史峻嶺之中,大放光彩,它們一部是司馬遷的《史記》,另一部就是司馬光的《資治通鑑》。

晚清名臣曾國藩評價《資治通鑑》說「竊以先哲驚世之書,莫善於司馬文正公之《資治通鑑》,其論古皆折衷至當,開拓心胸」。《資治通鑑》成書九百餘年來,仍歷久彌新,長盛不衰,猶如一顆璀璨的明珠照耀後世,為世人讚揚推崇。

《資治通鑑》是我國北宋時期著名史學家司馬光主持編撰的、一部規模空前的編年體史學巨著,由宋神宗取意「鑑於往事,有資於治道」而親賜名。

《資治通鑑》全書卷帙浩繁,分為二百九十四卷,洋洋灑灑三百多萬字,上起周威烈王二十三年(前四百零三年),下迄五代後周世宗顯德六年(九百五十九年),前後跨越一千三百六十二年。書中描繪了戰國至五代時期的歷史發展脈絡,探討了秦、漢、晉、隋、唐等統一的王朝和戰國七雄、魏蜀吳三國、五胡十六國、南北朝、五代十國等幾十個政權的盛衰之由,內容以政治、軍事和民族關係為主,兼及經濟、文化和歷史人物評價,生動地描述了帝王將相們為政治國、待人處世之道以及他們在歷史旋渦中的生死悲歡之事。

《資治通鑑》的作者司馬光(1019—1086年),字君實,陝州夏縣(今山西夏縣)人。他自幼愛好歷史,出仕為官以後,仍讀史不倦,治史不懈。治平三年(1066年),司馬光撰成一部戰國至秦共八卷本的編年史,名為《通志》,進呈宋英宗,英宗命其設局續修。此後,司馬光無論在政治上如何進退沉浮,書局一直隨身而設。西元一零六七年神宗即位,開經筵,司馬光進讀《通志》,神宗以其「鑑於往事,有資於治道」,命名為《資治通鑑》。

王安石行新政時,司馬光極力反對,於熙寧三年(1070年)出知永興軍(今陝西西安)。次年退居洛陽,專心編撰《資治通鑑》,至元豐七年(1084年)成書。從治平三年開局,前後共用了19年的時間。

《資治通鑑》在編撰的過程中,所參考的史料除十七史以外,徵引雜史諸書達三百二十餘種,選取其中的精華而成一家之言。中國古代學者王充對古今關係有過這樣精闢的見解:「知古不知今,謂之陸沉;知今不知古,謂之盲瞽。」讀史的最終目的無非知古通今,以期古為今用。《資治通鑑》就是這樣一部史書。

它通過翔實的歷史記載,闡述了歷史經驗對於封建社會政治統治的重要性,在這一點上,《資治通鑑》所提供的歷史教訓,是以往任何一部史書都不可比擬的,對於後來歷代的統治階級都發揮了較大的指導作用。

《資治通鑑》內容思想博大精深,通古今之變,兼收並蓄,拾遺補缺,自成書以來,受到中國古代歷朝統治者的青睞和讚譽,成為他們常看不厭、常看常新的案頭必備的治政、為人的教材。「馬上皇帝」元世祖忽必烈非常重視《資治通鑑》,專請儒士為他講解其中的治國之道,用蒙古語言寫了《通鑑節要》作為教材。明太祖朱元璋更是對此書倍加推崇,他每天清晨早起研讀《資治通鑑》,認為「習聞明知古代帝王之道,身體力行《通鑑》原則」,並常常以此訓誡左右大臣。清聖祖康熙對《資治通鑑》更是達到了癡迷程度,經常翻閱,認為《資治通鑑》「事關前代得失,甚有裨於治道」。

《資治通鑑》以時間為敘事線索,浩繁並且瑣碎,對於今天的普通讀者來說,閱讀起來已顯吃力。為了幫助讀者更加輕鬆地領悟《資治通鑑》一書的精華,我們精心編撰了這本《資治通鑑全鑑》。

在書中,我們依照《資治通鑑》原典的時間順序,將其中最具代表性且最精彩的篇章輯錄成書,並在每一段原典之後做了簡要的解讀,力求更加真實、全面地將中國歷史的豐富與精彩呈現在讀者面前,幫助讀者從全新的角度考察歷史、感受歷史、思考歷史,進而開闊視野,增長知識。

本書平裝本自出版以來,廣受讀者歡迎和喜愛。為滿足大家的收藏、饋贈需要,現特以精裝形式推出,敬請品鑑。

解譯者

《傳習錄全鑑》

解譯者

王陽明,原名雲,後改名守仁,字伯安,浙江余姚人,是中國儒學界的泰斗之一,也是明代最著名的思想家、哲學家、文學家、和軍事家和心學的集大成者。陽明先生生於公元1472年的一個官宦世家,其遠祖為東晉時期的大書法家王羲之,卒於公元 1529年。因他曾隱居紹興會稽山陽明洞,後又創辦陽明書院,所以世稱陽明先生。後世一般稱他為王陽明,其學說世稱「陽明學」。他死後,明穆宗詔諡文成,故又稱王文成公。王陽明一生頗有成就,他非但精通儒家、佛家、道家,而且能夠統軍征戰,是中國歷史上罕見的全能大儒。

王陽明生在明朝中葉,當時學術頹敗,階級鬥爭繼續激化,統治集團日益腐朽,農民起義此起彼伏。經歷了400年、已經僵化了的程朱理學對此無能為力。王陽明試圖力挽狂瀾,拯救人心,乃發明「身心之學」,倡良知之教,修萬物一體之仁。

《傳習錄》也就在這種背景下應運而生。

總體而言,《傳習錄》是王陽明的語錄和論學書信集,與孔門的《論語》相似。「傳習」一詞出自《論語》中的「傳不習乎」一語。王陽明的哲學思想,主要反映在他《傳習錄》《大學問》等著作裡,其中以《傳習錄》最為典型,是研究王陽明思想,尤其是他心學發展的重要資料。《傳習錄》在形式上打破了程朱理學的理論框架,重新建立了以「心即理」「知行合一」「致良知」等為基本範疇的心學思想體系,在本體論和方法論上改造和革新了宋明理學,並在內容上強調主體意識和自主精神,反對迷信權威、依傍書本,具有強烈的平民意識,由此還形成了別具特色的教育思想。

為後世一些進步的社會改革家所讚賞和推崇。他的思想衝破了數百年來中國思想界為程朱理學所壟斷的沉悶局面,對明朝後期哲學與文藝方面都產生了巨大而深遠的影響,一直延續到我國近代並擴展到東亞,後來,其影響又逐漸深入到東南亞諸國、北美洲和歐洲。可見其思想的價值和魅力。

以東亞為例,在日本,陽明學被一大批幕府末期的思想家所接受,推動了日本的明治維新運動。

在朝鮮,陽明學也暗中流傳,並影響了不少思想家。在經濟騰飛期的韓國,陽明學被奉為精神的垘本。

《傳習錄》是在王陽明生前及死後陸續編錄和刊行的,分為上、中、下三卷,包含了王陽明主要哲學體系及基本主張,是研究修習陽明學的基本著作,堪稱王門之聖書,心學之經典。

雖然陽明學是唯心思想,有其時代和階級的局限性,但在朱學衰頹之際,它倡導「心即是理」、「知行合一」,把儒家的內聖之道發展到了極致,其思想價值是很高的,對後人的啟迪是深廣的。即使到了現代社會,它仍然歷久彌新,閃現著美妙的光芒。這正是經典與眾不同的魅力所在。

鑒於《傳習錄》語言大多比較晦澀,難以理解,該書在原汁原味地呈現先賢的智慧的基礎上,採用標題式,將徐愛等語錄及七封分書信均分成小節來講解,主題明顯;外加清晰流暢的譯文,精闢的解讀,讓讀者翻閱之,頓覺愛不釋手。衷心希望此書能夠使讀者朋友在品讀國學博大精深的同時,能夠讀透經典,開啟智慧,指導生活。

最佳賣點 : 《資治通鑑》

◎繼春秋之後,規模最大、成就最高的一部編年體通史。

《傳習錄》被譽為「心學」第一書,是王陽明的講學語錄,包含了王陽明的主要哲學思想。

衷心希望此書能夠使讀者朋友在品讀國學博大精深的同時,能夠讀透經典,開啟智慧,指導生活。