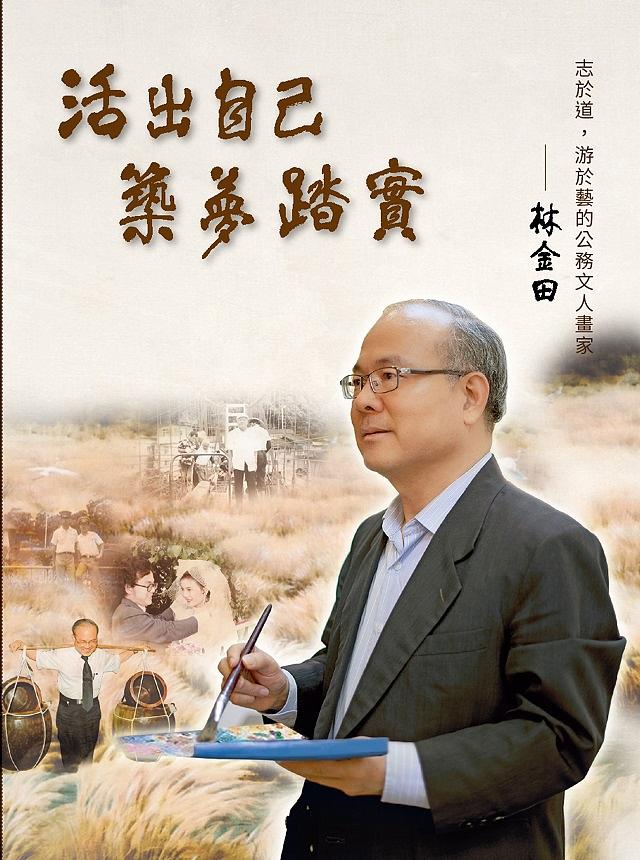

活出自己 築夢踏實: 志於道,游於藝的公務文人畫家 林金田

| 作者 | 林金田 |

|---|---|

| 出版社 | 白象文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 活出自己 築夢踏實: 志於道,游於藝的公務文人畫家 林金田:◎從基層公務員到文官最高十四職等文化部政務次長,卅四年公職經驗分享。◎在人生高點,急流勇退,自動請辭回鄉 |

| 作者 | 林金田 |

|---|---|

| 出版社 | 白象文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 活出自己 築夢踏實: 志於道,游於藝的公務文人畫家 林金田:◎從基層公務員到文官最高十四職等文化部政務次長,卅四年公職經驗分享。◎在人生高點,急流勇退,自動請辭回鄉 |

內容簡介 ◎從基層公務員到文官最高十四職等文化部政務次長,卅四年公職經驗分享。◎在人生高點,急流勇退,自動請辭回鄉投入喜歡的繪畫創作,揮灑另一片天地。◎全書充滿樂觀、進取、感恩、正面能量,值得一讀的當代人物自傳勵志書。林金田,曾任職南投縣政府民、財、建、計畫、新聞、觀光等職務,也曾擔任台灣省文獻會副主委,國史館台灣文獻館館長,行政院文建會副主委、代理主委。不但歷練豐富,有為有,每個工作崗位均有傑出表現;艱難可貴的是,他不忮不求,為追求自己的夢想,選擇在102年文化部政務次長,毅然決然退休。全心投入他喜歡的繪畫創作和藝文交流。在繪畫方面他獲得國內外大獎,十三次個展,並帶領幹部走入偏鄉,將藝術種子帶到最需要的偏遠鄉村,也勤走兩岸,同時走向國際,不追求功名利祿,深耕基層,愛鄉愛土情懷,令人敬佩。「活出自己.逐夢踏實」,告訴大家如何珍惜人生有限歲月做些有意義的事,一個人一輩子應盡最大的努力,讓生命發光發熱,去服務更多的社會人群。作者是平凡的鄉下小孩,在困境中成長,有悲有喜,但總是積極、樂觀的向前走,他沒有要凸顯他有何成就,而是要與在困境中的青年朋友分享,只要不怕苦、不怕難,努力奮進就可找到自己的一片天,同時試圖建構重返臺灣人打拼的價值觀。◎代理經銷:白象文化

作者介紹 ■作者簡介林金田民國四十四年生,南投縣草屯人,秉性淳厚,是一位鄉下長大,努力向上,有守有為,相當務實的公務員。其由最基層科員做起,一步一腳印,做到國家文官最高階十四職等文化部政務次長。民國一○二年,毅然決然選擇在人生拋物線高點,急流勇退,告老回鄉,全力投入喜歡的繪畫創作。並淡定、自在從事兩岸、國際藝術文化交流,過著無所求、行無疆、思無界的悠然退休生活。在三十四年公職中,不斷自我充實,翻轉人生,除到東海公行班、澳洲雪梨大學公共政策研究,公費赴美國杜克大學專案研究外,亦在國家文官學院、東海大學、南開、環球科技大學任教,作育英才無數。出版專書:《台灣的吊橋》、《施乾傳》、《公文書處理津梁》、《南投縣志文化志》、《勝蹟篇》、《活出自己,築夢踏實-文人畫家林金田》……等專書。論文:〈台灣經濟的回顧與前瞻〉、〈雙十長虹橋依舊,吊橋大王名長留〉、〈草屯林氏家廟春秋祭典〉、〈台灣客家書畫紀要〉……等論文數十餘篇。繪畫重要得獎:2006 第五十四屆南美展西畫第三名第十一屆大墩美展油畫第一名2007 第九屆中央機關美展油畫第二名國防部青溪金環獎油畫第一名2009 全國公教美展油畫第二名退休後,以豐富工作經驗,及對文史了解,至各縣市、各社團、各社區,甚至兩岸交流演講,對繪畫亦創作不斷,是位深耕本土,致力兩岸藝文,逐步走向國際的公務文人畫家。

產品目錄 前言第一篇 吊橋與芒草第一章 家族–生命源流:奮勵感恩第二章 從兩副碗筷與一只火爐開始的家第一節 父親的生命就是一座吊橋第二節 母親的愛就像芒草,溫柔美麗,堅韌無比第三章 童年往事,從大自然走進教室第一節 逐橋而居,在自然中成長第二節 不再頑皮,我是教室裡的模範生第三節 我的家庭,是犧牲、奉獻與感恩第二篇 感恩歲月第一章 成長與蛻變第一節 難以掀開的便當盒第二節 趕車的少年與父親的背影第三節 選擇與承擔,在挫折中成長第四節 沒有名校光環,人生照樣精彩第二章 理想與現實,砥礪前行第一節 成功嶺上的折磨,磨練毅力與意志力第二節 住進墓碑下的碉堡,克服死亡的恐懼第三節 光榮退伍,面臨人生不同選項第四節 愛情速可達–我與梅櫻的牽手情第三篇 為官善政-我的公門修行功課第一章 難忘的老長官第一節 親民和睦的阿港伯第二節 全國最年輕的縣長–吳敦義先生第三節 馬上辦中心,效率第一第四節 值得信賴的吳敦義第二章 基層歷練,勤耕厚植第一節 勇於任事,頻調職務第二節 天下第一股:新聞股第三節 人在公門好修行第四篇 乘風破浪展長才第一章 任職文獻委員會:參與台灣歷史文化園區興建計畫第一節 攜帶飯糰溯溪尋石第二節 徵收土地抗爭不斷第二章 走進台灣史寶庫第一節 《台灣的吊橋》:記錄父親一生的志業第二節 《施乾傳》:記錄施乾先生的人道精神第三節 《傷痕血淚》:戰後原台籍國軍口述歷史第四節 《社區營造經驗與人文》廣州大學演講第三章 首創招募文獻義工,解決人力不足第四章 百年天災:九二一大地震實錄第一節 《九二一集集大地震救災實錄》:看見苦難中的人性之光第五章 任職國史館台灣文獻館館長第一節 迎向百年,擘劃館史室和第一條文獻步道第二節 台灣第一條文獻步道第三節 百年風華–台灣五大家族史料文物展第四節 情深台灣文獻館第六章 調升文建會副主任委員,勇於承擔第一節 轉任文化部政務次長第二節 急流勇退,畫下完美句點第五篇 悠然迎旭–我的藝術之路第一章 人生歸零再出發第一節 這輩子想做的事,就是畫畫第二節 以堅定與自信走藝術之路第二章 調色盤上的迴旋第一節 從水彩到油畫-消失的輪廓線第二節 名家評論,心領神會作品采風第六篇 動盪時局之我見後記:知足感恩退休生活翦影附錄:一 台灣的吊橋二 潤澤心靈的公務文人畫家-林金田三 舊情綿綿‧擺盪的歲月~書寫台灣吊橋

| 書名 / | 活出自己 築夢踏實: 志於道,游於藝的公務文人畫家 林金田 |

|---|---|

| 作者 / | 林金田 |

| 簡介 / | 活出自己 築夢踏實: 志於道,游於藝的公務文人畫家 林金田:◎從基層公務員到文官最高十四職等文化部政務次長,卅四年公職經驗分享。◎在人生高點,急流勇退,自動請辭回鄉 |

| 出版社 / | 白象文化事業有限公司 |

| ISBN13 / | 9789863586241 |

| ISBN10 / | 9863586242 |

| EAN / | 9789863586241 |

| 誠品26碼 / | 2681552222003 |

| 頁數 / | 272 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 17X23CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 第一篇 吊橋與芒草

第一章家族–生命源流.奮勵感恩

北周.庾信〈徵調曲〉有言:「落其實者思其樹,飲其流者懷其源」後來引申為「飲水思源」這句成語,提醒世人「慎終追遠,知恩報本」。確實,在中華文化裡,血脈相連的家族傳承,是一個根深柢固的傳統。在金氏世界紀錄中,以記載了二千五百年、共二百萬後代的孔氏族譜,為世上最完整的族譜。然而孔氏只是中華民族百家姓中的一個,其他姓氏如趙、錢、孫、李、王、張、劉、陳……等,若循著族譜溯本追源,定能找出數千前的歷史淵源。可見中華民族確實是世上難得一見,非常重視家族傳承的民族。而我們林氏的祖先又源自何處、經過幾次遷徙、經歷了什麼樣的歷史脈絡而發展至今日呢?

林這個姓,在百家姓中排名第一四七位,是中國第十六大姓,台灣第二大姓。另外在海外華人中,如日本、韓國、越南、馬來西亞、新加坡等國,林姓都是數一數二的重要姓氏,據估計全球的林姓後代大約有七千萬人。關於林姓的源流,一般公認是傳自商末忠臣比干之子林堅,傳說的故事是這樣:商朝紂王暴虐無道,忠臣比干直言忠諫,卻遭到紂王剖心而亡。紂王追殺比干的家族後代,而比干懷有身孕的正妃盥媯氏有幸逃過一劫,逃至河南長林的一間石室,產下遺腹子。因為是在長林誕生,所以後來周武王滅商後,便賜姓林,名堅,林堅被公推為林氏的祖先,而河南長林(今淇縣西南)就是林氏家族的發源地。

傳說歸傳說,把它當作一種對生命起源的遐想,也不無樂趣。大陸改革開放以後,許許多多海外林氏後代紛紛湧至河南比干廟朝拜祭祖,或至福建南靖和溪尋找祖墳,造成一股熱潮。這顯示尋根溯源,是許多人內心深切的願望,也正是這種渴望與熱誠,形成中華民族維護家族傳統的力量,造就了中華文化的淵遠流長。

根據族譜記載,林堅諱泉,字長恩,原定居於河北清河縣以西,西周初年受封於博陵,賜爵周博陵公。春秋時,他的後代遷到魯國(今河南省淇縣)淇河之西,稱「西河」,所以我們林氏的總堂號,就是「西河堂」。大約在西晉末年,第六十四世林祿公隨琅琊王司馬睿南渡,這是林氏有史以來最大規模的南北遷徙活動。林祿公於晉明帝太寧三年(西元325年)奉敕晉安郡太守,追封晉安郡王,是為林氏的開閩始祖。

清初,福建漳州府南靖縣永豐里溪東保麟埜社林長清公第十二、十三、十四世裔孫移民台灣。族人於布袋港登陸,在當時諸羅縣梅仔坑(今嘉義縣梅山)、開元后、大莆林(今嘉義大林)落腳,之後慢慢輾轉到草屯月眉厝、溪洲、北投埔開墾,開基立業。其中坂塘房第十三世祖林相公帶領三個兒子加入移民墾殖行列,此為我的直系祖輩,傳到我這一代,是為坂塘房二十二世裔孫。我的祖父林葉落腳在草屯溪州,父親林枝木也是在溪州出生長大,成家立業,而我也是在這裡出生,在這裡度過愉快的童年。然而民國四十八年台灣發生「八七水災」,中部地區災情慘重,我家草屯溪洲的舊居地全被夷為平地。當時政府施行德政,選擇在鄰近的飛機場興建集合住宅,讓所有受災戶以9﹐600元的貸款承購屋舍,遷村至此。這就是今日的復興里,就是我成長的地方。

林氏家族的歷史,從西元前一千餘年開始,到現在的2017年,經歷3000餘年的時光.這看似虛無飄渺的家族歷史,延續到我這個坂塘房二十二世裔孫,卻是無比真實的生命體驗.在我的生命裡所擁有的一切,都是源自於先人,從先人而來.若無先人為延續生命、守護家庭的掙扎奮鬥與辛勤努力,為改變子孫後代的生存環境而輾轉遷徙與開疆拓土,今日的我與我珍愛的家人就不會存在於這個世上.這條穿越時空、源源不絕的生命長河,不正是一種生命的奇蹟嗎?已屆耳順之年的我,與結髮三十五年的妻子,有幸在這寧靜的歲月中,看著兩個兒子家庭事業圓滿,也享受到含飴弄孫之樂.這一切都要感恩先人的餘澤.這份感恩之心,我希望也能延續到我的後代,代代相傳.

第二章 從兩副碗筷與一只火爐開始的家

我的父母,是我一生最要感恩的人。父親林枝木雖然有「台灣吊橋之父」的封號,但是與我母親林杏結婚時,全部家當只有兩副碗筷,而母親的嫁妝只有一只火爐。從兩副碗筷、一只火爐開始的家,在我父母的辛勤打拼下,成為一座遮風擋雨的堡壘,也是世界上最溫暖的地方。我上有長姊(秀美),下有弟妹(孟德、櫻蓮),手足四人在父母的溫暖呵護下成長。在那個資源普遍匱乏的時代,我的家庭雖然並不富裕,但是從來都衣食無缺。更難得的是,父母非常重視教育,子女都接受高等教育,在事業上也都有不錯的發展。父親在民國九十二年過世,母親則在七年之後往生。民國一0一年我升任文化部政務次長,在人生事業最頂峰時,父母卻都已經不在身邊了。這又讓我想起「樹欲靜而風不止,子欲養而親不待」的遺憾。

第一節 父親的生命,就是一座吊橋

父親出生於民國十九年八月一日(農曆六月一日)當時南投郡草屯庄(日治時期地名)的一戶農家,我的祖父林葉務農為生,兼營雜貨店生意。祖母汪吟是一位典型的農家婦女,不幸在父親三歲時病逝。祖父續弦,再生有七名子女。父親雖然是家中長子,但是都與其親祖母一起生活,早期為了生活,每天都要上山砍材、飼養雞鴨鵝等。一個小小的孩子,真是什麼苦頭都吃遍了,但是父親從未怨天尤人,反而因此培養出不畏艱難的堅強性格。

父親七歲開始接受啟蒙教育,每天打赤腳,走一個小時的路程到學校上課。台灣日治早期的小學分三類,分別是給日本人讀的「小學校」,台灣人讀的「公學校」,以及給原住民讀的「教育所」。父親就讀草屯公學校畢業後,考取草屯公學校高等科,修業兩年,後來幸運考取日本大阪中學,原本很期盼可以到日本繼續求學,不料因為家中經濟困窘,加上戰後社會不安寧,因而中斷了求學之路。失去升學的機會後,剛好日本鈴木組在草屯溪州平林建造橫跨貓羅溪的吊橋,父親於是於十八歲那年進入鈴木組當學徒,而後隨台籍師傅黃石英與林科兩位學習造橋技術,參與了的平林吊橋工程,由此,開始了一生漫長的造橋事業。

父親承造的吊橋大約有兩百多座,地點遍及全台,全台灣有一半以上的吊橋都是他的作品。六、七O年代台灣的媒體開始發掘這個主題,聯合報、光華雜誌、日本朝日新聞等國內外媒體,都以大篇幅報導他的事蹟,尊稱他為「台灣吊橋大王」,連日本NHK電視台都特地來台為他製作紀錄片。台灣在七O年代營造業興盛,當時父親已經有乙級營造廠的資格,很多人勸他放棄吊橋,改做建造房屋,當時如果這樣做應該可以致富吧,可是父親卻始終不願意。父親認為台灣會建造吊橋的人很少,且逐漸凋零,而他有完整的班底與技術,至於財富,他一點都不放在心上,他認為收入只要能養家活口就好了,所以一直不改志業,直到生命的最後一刻都不放棄建造吊橋。

然而因為時代的進步、道路的開通與建築技術的改進,台灣傳統吊橋日漸失傳。父親晚年十分掛心這些吊橋,直到民國九十二年臨終前還念念不忘,深怕台灣的吊橋有一天會消失。父親對於這些他所建造的吊橋感情如此深厚,其實有很特別的原因,只是年輕時的我並不十分了解父親對吊橋的感情,一直到父親去世後,我才慢慢有所領悟。

在父親去世時,有好幾位桃園復興鄉泰雅族的原住民朋友特別來弔祭,不僅如此,從谷關、台東、花蓮等地也來了很多人。還有一位他的班底工人,原來在玉山上工作,聽到父親去世的消息,走了三天三夜的山路下山來為父親守靈。那段時間我也幾乎沒有闔眼,與這些來為他守靈的朋友們聊天,才知道父親平凡中的偉大。

首先,建造吊橋其實是一份很危險的工作,有高血壓、懼高症的人都不能從事這個行業。吊橋都是位於深山裡,造橋的工程也不是兩三天就能完成,所以飲食居住都是一大問題。再來,搬運器材設備到山上也非常辛苦,把纜索拉到河的對岸更加困難。排除這些困難後,卻仍有難以避免的意外危險。

父親生前經歷過兩次工人意外墜谷身亡的事故,曾經有一位年輕人,剛退伍就到父親的團隊工作,卻在工作時,意外墜落溪谷。年輕人墜谷時,整個頭部都已經跌碎,可是,聽說父親頭也不回地跑下山谷,將年輕人一口氣背上岸,荒山野地裡,沒有救護車也不可能有醫護設備,可是父親始終不願放棄搶救。我雖沒有親眼目睹那個場面,但是閉上眼睛,彷彿可以看見父親心痛、心急的表情。我親身經歷過的事故,是我大二那年暑假到靜觀吊橋工地去協助父親工作,那時,突然有一位工人癲癇發作,父親急忙地將他從工地背到工寮,為他急救,同時大聲呼喊我去叫車。他那心急如焚、滿頭大汗、臉色蒼白的神情,至今仍深深地留在我的腦海裡。。

父親年輕時選擇建造吊橋這份工作,原因也許單純地只是為了養家活口,他靠這份工作養活一家人,栽培四個小孩長大成人。但是從十八歲開始造橋,到七十三歲那年去世為止,一生不改其志。我頓時覺得,父親的生命,也早已成為一座吊橋,許多住在深山裡的人們,踩著他用一生歲月所建造的橋走出來,去求學、去工作,走出一條人生的道路。父親為人們建造的不僅是橋,也是夢想,是希望。我的父親真是一位值得欽佩的人物,他沒有留下任何財富給後代子孫,卻留下兩百多座吊橋給台灣這片土地,對我來說,這種功德是世上最珍貴的遺產。

第二節 母親的愛就像芒草,溫柔美麗,無處不在

如果說父親像一座吊橋,那我的母親,就像是長在吊橋下面生命力堅韌的芒草。我母親的身世與父親很相似,都是與自己的親生父母無緣的人。母親民國二十年八月五日出生於當時南投街營盤口,因為出生時親生父母家已經育有五女二男,生活困頓,因此將排行第三的她送給新廓庄林廷先生家當養女,改姓林。關於母親被送養的事,還有一段小插曲,就在養父林廷將母親抱回家那天,在路途上正好遇到一個戲班在「作戲」,可能是路上感染風寒,又或者台灣人俗稱的「沖煞」到(受驚的意思),母親一到養父母家就不明原因發高燒昏迷,養父看到這種情形,也受到驚嚇,於是趕緊把母親送回親生父母家「退貨」。母親的生母連夜提著燈仔火(燈籠)到溪畔野外四處找草藥給母親治病,醫治了三天三夜,才將昏迷的母親救醒。只是病好了以後,母親又被送到養父母家中去,繼續當別人家的養女了。

母親的養父母原本膝下無兒女,領養了母親之後,竟然帶來好運,一連生了四女一男。雖然養父母並沒有因此不再疼愛母親,但是母親身為林家的長女,自然要負起照顧弟妹、分擔家事的責任,也因此公校只讀了兩三年就被迫休學。母親在這樣的成長環境裡養成了任勞任怨的性格,二十一歲那年經由媒妁之言與父親結婚。父親因為建造吊橋的關係,長年在深山野地工作,台灣俗諺:「嫁雞隨雞,嫁狗隨狗」,母親嫁給父親後,也隨著他到工地洗衣煮飯,照顧一群工人,甚至連我的大姐與我出生時,都是母親自己接生。她嚐盡千辛萬苦,從不抱怨,總是默默地跟在父親身邊,將家庭照顧得妥妥貼貼。

我父親可能因為從小失去母愛的關係,所以特別珍惜友情,對朋友有義氣,任何人只要尊重他,叫他一聲「大哥」,不管有什麼請求,他都掏心掏肺地幫忙,有時就算自己手頭上沒錢,也會答應借錢給朋友。再加上父親長年在工地工作,養成了大嗓門的習慣。但我母親的性格正好相反,她沈默寡言,任勞任怨,有委屈總是往肚子裡吞,所以每當父親不順心,或者給她氣受時,她總是逆來順受,很少跟父親起爭執。這樣的一位母親,在我的生命裡留下許多美好的記憶。

記得大概是國小三、四年級時吧,有一年過年前幾天,母親突然叫我跟他一起出門.我們一起從復興里走到草屯街上,我以為母親要採辦過年的年貨,沒想到她突然跟我說:「阿田,阿母有存一點錢,我買一件新衣服給你。」這是我有生以來第一次得到屬於自己像樣的衣服,我還記得是一件黃色的絨布外套,非常漂亮,我簡直欣喜若狂。母親可能因為我是長子,在學校的表現也很好,家裡客廳掛滿我的獎狀,所以決定買一件新衣服來嘉奬我。後來有一次,大約小學五年級時吧,我被指派代表全校參加全縣作文比賽,那一次,母親買了一雙皮鞋給我,那也是我生命中的第一雙皮鞋。

母親在家裡扮演的就是這樣的角色,總是默默地照顧一家人,成為每個人真正的後盾。父親在民國八十八年中風後臥病在床,母親全心照顧他,直到他離開人世。父親過世後,我們接母親過來同住,那時我擔任台灣省文獻委員會副主任委員,住在中興新村裡面,母親在我住所附近找到一小塊空地,翻土播種、栽種有機蔬菜,我每天中午從省文獻會回家吃午餐,母親就會拔一些親手種的菜炒給我吃。另外,母親雖然沒有受很高的教育,卻是一位心思靈敏的人,比如她的方向感非常好,任何路只要走過一遍就能記住,記得我們一家人曾經一起出遊至台東、花蓮,我們開車的人都搞不清楚方向時,母親卻能清楚說出「左轉、右轉」,讓我們做子女的都很佩服。

所有關於母親的回憶,都是如此溫馨難忘。在我的畫裡面,只要以吊橋為主題,一定可以在橋下看到迎風搖曳的芒草。芒草這種植物,不需要沃土,種子飄落到哪裡就長在哪裡,完全不需要照顧,也可以堅強茁壯地長大。我的母親就很像那溪谷中的芒草,溫柔美麗、堅韌無比。

第三章 童年往事,從大自然走進教室

我的名字林金田,是南投一位盲人算命師取的。台灣人傳統上為小孩命名時,都要先幫孩子照出生時辰算八字。算命師看了我的八字,說我命中缺金,因此幫我取名金田,這只是一種補償心理。我常開玩笑:因為我們家沒有樹林,沒有金子,也沒有田地,所以取名林金田。這是父母親取的名字,雖然有點俗氣,但是已經用了一甲子,將來仍會繼續用它

我出生時父親正好在花蓮造橋,母親沒有去醫院也沒有找產婆,一個人在家裡生下我。現在想想,我的母親真是一位堅強的女性,她在世時,時常跟我說:「阿田啊!生你的時候,家裏土角厝的窗戶冷風一直呼呼地吹進來!」母親對這幅景象念念不忘,想必當時自己的心裡應該也是充滿恐懼吧!而我呢,也算是個蠻爭氣的小子,連誕生在這個世界上,都是靠「自己努力」!從我出生的故事,讀者們應該大致可以想像,像我這樣一個沒有任何顯赫家世、沒有背景的人,是如何在困厄的環境中出生,然後憑著自己的力量,創造自己的人生!

第一節 逐橋而居,在自然中成長

塞外遊牧民族,以逐水草而居的生活方式聞名。而我的童年,在還沒有上小學之前,因為父親工作的關係,過了一段「逐吊橋而居」的生活。這也是我生命中一段很特別的經歷,在那段懞懞懂懂的幼年歲月裡,我與大姊跟著父母上山下海,以大地為家。因為山上生活買菜不方便,也不可能儲存太多糧食,工人們平常大多吃些醃肉魚乾等,我跟大姊白天就在山裡到處摘野菜、溪邊撈魚蝦來幫工人們加菜,晚上則跟著大夥擠在工寮或防空洞裡過夜。

印象中有一次剛好是八七水災前,父親承造寧安吊橋工程,我們全家住在山上的防空洞裡,後來台電的員工經過,告訴我們颱風來了,叫我們趕快離開,母親趕緊收拾包袱帶我們逃離,果然不到十分鐘,就發生山崩。那一次真是我人生中第一次生死交關,只要再遲個幾分鐘,我們全家就不在世上了。

不過那段在大自然裡的生活,在我的回憶裡還是很美好。我記得有幾個傍晚,金黃的夕陽將沙地照耀得閃閃發光,母親蹲在地上教我寫我的名字「林金田」,這就是我認字的開始。閒來無事時,我會拿根竹棍在地上畫畫。現在想想,一個在大自然中成長的孩子,泥土就是養分,大地就是畫布。這個沒有設限的自然教室,開啟了一個孩子豐富的想像力,也培育了許多美感細胞。我後來上小學之後,特別喜歡繪畫,從來沒有拿過畫筆的我,竟然在小學一年級第一次參加繪畫比賽就得獎。此外我在其他方面的學習也都比同齡小朋友好,可見藝術創作可以激發兒童潛能,是很正確的理論。不管怎麼說,繪畫及所有的藝術創作,成了我終生不變的興趣。

第二節 不再頑皮,我是教室裡的模範生

八七水災的生死大關之後,大約五歲那年,我又遇到一場人生中最重大的劫難之一。那時我們跟隨父親在花蓮工作,快要過年時,父親包了一輛計程車載我們全家回家過年。我因為是第一次搭乘計程車,感覺很新鮮,坐在後座把玩車子窗戶,沒想到車子開到大安溪上的大安橋附近時,一個大轉彎,車門突然打開把我甩出去,大概一兩哩路遠,後面剛好跟著一輛大卡車,幸好及時煞車,沒有把我輾過去。那時若被大卡車碾了,今天也就不會有這個坐在這裡寫回憶錄的我了。雖然幸運躲過一劫,但是卻把手肘弄斷了,我身上的外傷大約醫了一個多月才好,還記得每次父母親載我去醫院療傷,我總是痛得呼天搶地。那麼瘦小的身體承受如此重傷,可想而知有多麼折磨人了。