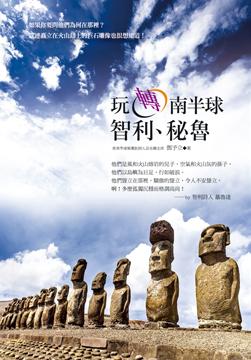

玩轉南半球: 智利、秘魯

| 作者 | 鄧予立 |

|---|---|

| 出版社 | 白象文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 玩轉南半球: 智利、秘魯:從「天涯之國」智利到「神祕國度」秘魯,探索南美洲古文明之謎,見證原始自然的浩瀚,這不只是一趟人文旅行,更是生命的深刻體悟。【本書特色】【 |

| 作者 | 鄧予立 |

|---|---|

| 出版社 | 白象文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 玩轉南半球: 智利、秘魯:從「天涯之國」智利到「神祕國度」秘魯,探索南美洲古文明之謎,見證原始自然的浩瀚,這不只是一趟人文旅行,更是生命的深刻體悟。【本書特色】【 |

內容簡介 從「天涯之國」智利到「神祕國度」秘魯,探索南美洲古文明之謎,見證原始自然的浩瀚,這不只是一趟人文旅行,更是生命的深刻體悟。 【本書特色】 【本書簡介】◎從智利的首都聖地牙哥到復活節島,再轉往南美洲古文明資源豐富的秘魯,完整呈現前印加時期的遺跡。◎文筆親切流暢,搭配豐富照片,專業導遊相伴解說,宛如親臨現場。◎南美各時期古文明的遺跡令亞洲讀者增廣視野、開拓不同的歷史觀,心嚮往之。他們是風和火山熔岩的兒子、空氣和火山灰的孫子,他們以島嶼為巨足,行如破浪。……他們聳立在那裡,驕傲的聳立,令人不安聳立,啊!多麼孤獨沉穩而格調高尚!──by 智利詩人 聶魯達如果你要問他們為何在那裡?就連矗立在火山島上的巨石雕像也很想知道!從北半球的香港啟程飛行近30個小時,抵達南半球的天涯盡頭──智利,再跨越3千5百多公里南太平洋,降臨由火山岩組成的復活節島,才得以緣見摩埃巨人眼眸中的鄉愁;親到遙遠神祕的文明古國──秘魯,勇闖亞馬遜雨林部落、的的喀喀湖漂流島,探訪前印加時期遺跡、高空中窺現全貌的納斯卡地線,以及世界新七大奇觀之一的印加王朝失落迷城「馬丘比丘」......南半球的精采與豐富,值得再三求索,就從推開南美古文明大門開始……更多精彩內容請見http: www.pressstore.com.tw freereading 9789863581307.pdf

作者介紹 ■作者簡介鄧予立鄧予立香港亨達集團創辦人及名譽主席北京聯合大學應用文理學院國際金融系客座教授北京中華文化學院教授亞太台商聯合總會永遠榮譽總會長著作:博文集系列:《收藏是一種幸福》白象文化 2010.02《從阿拉木圖開始:鄧予立看天下》白象文化 2011.02《走一趟神奇的天路》白象文化 2011.12《半島》白象文化 2013.02《歐遊六國》白象文化 2014.02《南極,遙遠卻不寂寞的冰雪世界》繁體版 白象文化 2014.08《南極,遙遠卻不寂寞的冰雪世界》簡體版 中國民族攝影藝術出版社2014.09《南極―遠くて幸せな氷の世界》《南極,遙遠卻不寂寞的冰雪世界》日文版 Parade Books 2014.11政經評論系列:《馬英九必修的10堂課:圖說台灣經濟發展大未來》早安財經出版 2009.03《馬經濟,大危機》早安財經出版 2011.02《馬尾看臺灣2012馬英九動Down300天》白象文化 2013.03

產品目錄 推薦序1 漫遊世界新夢/吳康民推薦序2 旅遊和遊歷:看世界的方式/關穎斌推薦序3 旅者的境界/王多多推薦序4 安坐家中,享受南半球的夏日陽光/方和推薦序5 旅行,一種生活的存在/張力奮推薦序6 在布拉恰諾城堡內的恐懼/吳衛軍智利 踏上天涯之國聖地牙哥 魅力之都地球的肚臍 復活節島摩埃巨人之謎拉諾拉拉庫火山的石像群復活節島首府巡禮秘魯 遙遠又神祕的國度從悲慘城市「利馬」開始老城漫遊前印加時期的創世之神勇闖亞馬遜雨林部落伊基托斯市速覽鳥島動物奇觀飛越納斯卡地線白色之城「留下來」冰封的美人──胡安妮塔莫切王朝遺跡巡禮沙漠中的海洋古城聖湖的傳說失落的迷城印加人的刻苦與智慧終極迷城之旅精采絕倫的建築技術英雄戰場發思古幽情後記

| 書名 / | 玩轉南半球: 智利、秘魯 |

|---|---|

| 作者 / | 鄧予立 |

| 簡介 / | 玩轉南半球: 智利、秘魯:從「天涯之國」智利到「神祕國度」秘魯,探索南美洲古文明之謎,見證原始自然的浩瀚,這不只是一趟人文旅行,更是生命的深刻體悟。【本書特色】【 |

| 出版社 / | 白象文化事業有限公司 |

| ISBN13 / | 9789863581307 |

| ISBN10 / | 9863581305 |

| EAN / | 9789863581307 |

| 誠品26碼 / | 2680971998001 |

| 頁數 / | 192 |

| 開數 / | 16K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |