Born to be Posthumous: The Eccentric Life and Mysterious Genius of Edward Gorey

| 作者 | Mark Dery |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

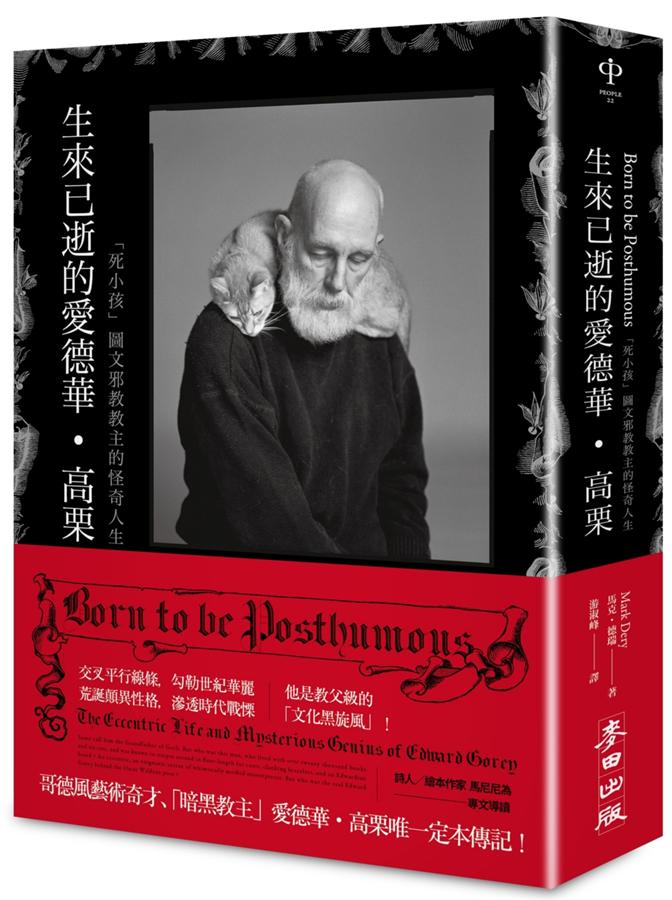

| 商品描述 | 生來已逝的愛德華.高栗: 死小孩圖文邪教教主的怪奇人生:哥德風藝術奇才、「暗黑教主」愛德華•高栗唯一定本傳記!交叉平行線條,勾勒世紀華麗荒誕顛異性格,滲透時代戰慄 |

| 作者 | Mark Dery |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 生來已逝的愛德華.高栗: 死小孩圖文邪教教主的怪奇人生:哥德風藝術奇才、「暗黑教主」愛德華•高栗唯一定本傳記!交叉平行線條,勾勒世紀華麗荒誕顛異性格,滲透時代戰慄 |

內容簡介 哥德風藝術奇才、「暗黑教主」愛德華•高栗唯一定本傳記! 交叉平行線條,勾勒世紀華麗 荒誕顛異性格,滲透時代戰慄 他是教父級的「文化黑旋風」! 在高栗的一生中,大多數人都以為他是英國人、維多利亞時代的人,而且已經去世了。現在,以上至少有一項是對的。 【本書特色】 ◎ 費時多年醞釀而成,「暗黑教父」、「圖文邪教教主」高栗最權威傳記!問世時為美國文化界盛事,各大出版社高價競標。《衛報》、《華盛頓郵報》、《紐約時報》等頂尖媒體票選為「二○一八年度最佳圖書」! ◎ 影響力遍及童書繪本、圖畫書、圖像小說、書籍設計、哥德藝術、黑色幽默、電影、建築、時尚乃至死亡哲學,灌溉數十年來美國與全球文化圈的異想奇才,開拓整個世代「無厘頭」陰鬱荒誕風的暗黑宗師! ◎ 「高栗式的」(goreyesque)已納入英語中形容類似風格的專屬字彙;高栗作品的收藏(尤其是絕版珍品),堪稱一門專業的「高栗學」! ◎ 依高栗生平時序忠實寫就,以詩性語言細膩分析其作品之符號隱喻與周邊故事,並收錄四十多幀大師珍貴生活照、手稿、作品圖像! ◎ 詩人、繪本作家馬尼尼為七千字長文導讀,帶你進入高栗的幽微世界與創作觀! 【精采看點】 〔對身兼作家與藝術家的高栗一生的詳細報導〕 畫風頹廢、復古,充滿華麗的黑色幽默,有「優雅的黑旋風大師」之稱。他生前發表的絕版繪本,在拍賣場或網路上動輒喊價兩、三千美金,對高栗作品的收藏儼然成為專門學問。本書從高栗的童年、求學、服役與後來從美編到創作者的藝術生涯,以及高栗與友人的交往,有非常詳盡的敍述。 〔對高栗作品的詳細解析〕 高栗一生著作等身,本書對高栗作品有相當詳盡的介紹,全盤勾勒他的創作軌跡。 〔側寫美國近代文化圈與文化人〕 高栗從事出版業,與美國文化圈交往甚密。本書也間接介紹了美國當代的文化人與大眾流行現象。 〔近代藝術家的典範〕 高栗的藝術家生涯從出版社的美編開始,最終成為一位具全球影響力的創作者。他所經歷的人生與創作過程,可供欲投身創作者做為寫實的參照與啟發。 【內容簡介】 從《死小孩》、《猶豫客》到《惡作劇》,愛德華•高栗荒誕迷離的插畫圖繪是當代暗黑異想的華麗深淵,也是文化領域各大鬼才的創作發端:從提姆•波頓的《聖誕夜驚魂》到 Anna Sui 的時尚設計、從尼爾•蓋曼的推理作品到丹尼爾•韓德勒的《波特萊爾大遇險》,「高栗式的」詭魅奇思澆灌了數十年來的流行文化與藝術風貌。這位「哥德教父」以精準細膩的「平行交叉」墨水線條與「超越極限」的字母/文字遊戲,打造出一座座無厘頭的超現實夢境國度。他穿著長及地面的毛皮大衣、戴著叮噹作響的手鐲銀飾、留著愛德華時代的貴氣大鬍鬚,一生最忠實的室友是「六隻貓與兩萬多本書」。在「王爾德式」另類優雅的姿態背後,真正的高栗到底是誰?他出版了超過一百本圖文創作、為名家作品繪製封面、設計服裝、擔任劇場導演,更鑽研道家哲學,終生嗜讀《源氏物語》。他的藝術反映了他對生命的思索與嘲謔,更於世紀末的荒敗時刻,自人人心底召喚出深藏的暗角……本書由美國知名文化評論人執筆,參考無數與高栗相關的文獻、信件、檔案、友人訪談,前後耗時近二十年,是認識高栗與哥德藝術的入門必讀書,更是一本理解當代文化的補帖大全。 【你熟悉的這些人,都是死心塌地的高栗腦粉】 - 提姆•波頓(鬼才導演,執導《聖誕夜驚魂》、《怪奇孤兒院》等經典作品) - 丹尼爾•韓德勒(青少年文學怪誕傑作《波特萊爾大遇險》作者) - 莫里斯•桑達克(「圖畫書界的畢卡索」、《野獸國》作者) - 湯米•溫格爾(創作《三個強盜》的童書插畫大師) - 艾莉森‧貝克德爾(圖像小說跨界經典《歡樂之家》作者) - 尼爾•蓋曼(當代科幻、奇幻跨領域文學大師) - 大衛•鮑伊(傳奇歌手、樂壇巨星) 【文化界「讚栗」推薦】 安石榴(作家) 吳卡密(舊香居店主) 洪麗芬(服裝藝術家、信鴿法國書店負責人) 馬欣(作家) 徐珮芬(詩人) 郝廣才(格林文化發行人) 陳潔晧(藝術家) 游珮芸(台東大學兒童文學研究所所長) 詹正德(資深影評人) 銀色快手(選書師、文化研究者) 賴嘉綾(作家、繪本評論) 謝佩霓(藝評人、策展人) 顏艾琳(跨界詩人) 嚴淑女(童書作家與插畫家協會台灣分會[SCBWI-Taiwan]會長) 亞典藝術書店 Mangasick (依姓名筆劃及單位排序)

各界推薦 【各界好評】 熱愛愛德華•高栗的崇拜者一向知道,他的作品裡有某種東西是無法明白指出的。然而,馬克•德瑞居然成功了。這是一本關於一位創作天才的天才創作。 ── 丹尼爾•韓德勒,《波特萊爾大遇險》作者 身為一位死忠的高栗迷,我對一本鉅細靡遺寫出高栗人生細節的傳記有些排斥。我真的想要解開這個謎團嗎?然而,作者將重點放在透露內心、剖析性取向,甚至檢視「荒唐」的哲學重要性,而完全不直接碰觸這光彩照人核心的謎團。這絕對是關於一位獨一無二人物極有趣的書。 ── 艾莉森•貝克德爾,《歡樂之家》作者 最好的傳記是作者與主題完美匹配的結果,這種情況相對較少。但本書便是如此,作者對高栗的獨特觀點與美學展現出真正的同理心。本書很精闢、詳實,讀起來非常快樂。 ── 美國國家廣播電台 德瑞成功讓人信服高栗是真正的「哥德教父」,激發了整個世代「人必有一死」的流行文化,從提姆•波頓的怪誕影片到雷蒙尼•史尼奇的大冒險,德瑞為高栗的貢獻設下了基準。 ──《舊金山紀事報》

作者介紹 馬克•德瑞文化評論家。他創造了「非洲未來主義」(Afrofuturism)一詞,推廣了在耶魯大學和紐約大學教授的「文化干擾」概念,並廣泛發表美國生活的流行文化、媒體與神話(和病理學)方面的主題。他編輯了一部關於數位文化的選集《火焰戰爭》(Flame Wars)。其他著作包括《逃脫速率:世紀末的網絡文化》(Escape Velocity : Cyberculture at the End of the Century)、《煙火似的瘋人院:瀕危的美國文化》(The Pyrotechnic Insanitarium : American Culture on the Brink)等。如同高栗,他追求「讓每個人都盡可能地感到不安」。游淑峰花蓮人,台灣大學外文系畢,曾任地理雜誌採訪與編輯,目前為自由譯者。譯有《愈跑,心愈強大》、《生而自由,寫而自由》、《如何養出一個成年人》、《大吉嶺》、《每一刻,都是最好的時光》、《一次讀懂心靈探索經典》、《一次讀懂成功學經典》、 《超馬跑者的崛起》、《侘寂:追求不完美的日式生活美學》等書。認為能透過譯筆與讀者分享作家的生活與心靈,是一件很幸福的事。

產品目錄 導讀 天生的「反生」者:最成功的藝術作品會留缺口讓我們去填滿 馬尼尼為 引言 一則好聽的神祕故事 第一章 可疑的正常童年:芝加哥,一九二五∼四四 第二章 淡紫色的日落:道格威,一九四四∼四六 第三章 「極文青,前衛和這之類的事」:哈佛,一九四六∼五○ 第四章 神聖的怪物:劍橋,一九五○∼五三 第五章 「像一顆被拴住的氣球,在天空與地球之間一動不動」:紐約,一九五三 第六章 奇怪的癖好:芭蕾、高譚書屋、默片、費雅德,一九五三 第七章 嚇死中產階級:一九五四∼五八 第八章 「一意孤行地為取悅自己而工作」:一九五九∼六三 第九章 童詩犯罪:《死小孩》和其他暴行,一九六三 第十章 對巴蘭欽殿堂的膜拜:一九六四∼六七 第十一章 郵件情緣──合作:一九六七∼七二 第十二章 《德古拉》:一九七三∼七八 第十三章 《謎!》:一九七九∼八五 第十四章 永遠的草莓巷:科德角,一九八五∼二○○○ 第十五章 《打顫的腳踝》、《瘋狂的茶杯》和其他餘興節目 第十六章 「在黑夜中醒來思考高栗」 第十七章 人生謝幕 致謝 資料來源說明 高栗參考書目 註釋

| 書名 / | 生來已逝的愛德華.高栗: 死小孩圖文邪教教主的怪奇人生 |

|---|---|

| 作者 / | Mark Dery |

| 簡介 / | 生來已逝的愛德華.高栗: 死小孩圖文邪教教主的怪奇人生:哥德風藝術奇才、「暗黑教主」愛德華•高栗唯一定本傳記!交叉平行線條,勾勒世紀華麗荒誕顛異性格,滲透時代戰慄 |

| 出版社 / | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| ISBN13 / | 9789863447832 |

| ISBN10 / | 9863447838 |

| EAN / | 9789863447832 |

| 誠品26碼 / | 2681889967004 |

| 頁數 / | 576 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8CM |

| 級別 / | N:無 |

導讀 : 導讀

天生的「反生」者:最成功的藝術作品會留缺口讓我們去填滿

詩人/繪本作家

馬尼尼為

要懂高栗的作品,首要概念可能是「反」;

二是「無意義、荒唐」;

三是「作品不等於作者」。

一、「反」什麼?

高栗於二戰結束後進入哈佛大學念法文系,當時不論在文學、藝術上皆有股鏟除過去的反叛氣息──在反文化運動、反主流文化、反傳統理念大架構下,高栗特別反小孩是天使、反甜蜜家庭;「反」童書是安心丸,反傳統繪本。

或者是,他的作品無法用一種非黑即白的說法概括──用書中提到的一個無法一語譯之的德文字unheimlich:溫馨又憤世,安定又不安定,溫馨又不溫馨,在高栗形容費雅德(高栗最愛、對他影響力最大的默片導演)的電影裡;或者是「有趣又陰鬱」、「詩意又具毒素」,高栗對「溫馨感人」沒有興趣、對一般人有興趣的東西沒興趣,或說他是反骨中的反骨、反骨中的天才也不為過。

反骨天才會喜歡、想要「嚇嚇每個人」,特別是「那些人」(你知道哪些人吧?那些當世界已經有很多新的觀點,還在用一些舊的、過時的想法,希望兒童和世界能有「安全距離」的人),做出一些內容嚇掉下巴(其實還好)、挑戰出版社、人類眼球底線的內容(大人留下尖銳用具想讓嬰兒自殘而死、小孩被從空中落下的斧頭正中砍死……)。但無論如何,他的一席之地就建立在他獨一的「反」之上,書中提到文學理論家形容他「諷刺的、冷嘲的字母書放在戰後反撲的架構下,與童書作家如蘇斯(Dr. Seuss)和桑達克(Maurice Sendak)同一族類,反抗想像力的局限……將高栗的字母書擴大為『後現代字母』或『反字母』精神──對陽光的、田園詩的、有啟發的童年之嘲諷式的反叛。」

從本書書名Born to be Posthumous來看,posthumous是「死後」,特別是在作家的生平資料會看到一項「死後出版」,這書名無法一言以譯之,對熟知高栗作品風格的讀者而言,隱約感覺這是作者意圖效仿的「高栗式」語境(要令你困惑的),若是直譯的話:「生來成為死後」,又生又死語意矛盾,是說他死後才有名嗎?也不是,他生前已經很有名了,雖然他不是第一本書就驚為天人,但他的第一本高栗合集,已經賣了超過二十五萬冊(生前)。無論如何,這就憑讀者解讀了,這就是讀高栗作品的必經之路──「我寫作的方式,因為我確實沒有寫出大部分的關聯,只有極少部分被明確說明,我認為,我對讀者也許會想像到的其他可能性,做了最少的破壞。」

那麼,如書中所言,高栗與童書界名人桑達克、蘇斯、湯米.溫格爾齊名,是同一陣線的圖文書作者?高栗的擁護群絕對不會等同於、而是有別於桑達克、蘇斯、溫格爾的粉絲的,本書作者把他們相提並論,意在顯示他們都是站在當時「反」的陣線上(雖然他們的作品被接受的程度大於高栗)──他們都對溫馨感人的童書沒有興趣,他們都是改變美國(世界)童書風貌的一群人。

而作者也一再告訴我們,這些童書界的名人,是如何喜愛、受到高栗的啟發,甚至情不自禁幫高栗牽線,像桑達克把高栗牽給厄蘇拉.諾德斯特姆(Ursula Nordstrom)(為壞孩子選好書)的知名編輯,或是湯米.溫格爾(是他的鐵粉)把高栗牽給法國的出版社,言下之意是桑達克、蘇斯、溫格爾都在商業上獲得了極大的成功,可是高栗(在當時)並沒有。他的「大眾化」是來得比他們晚的,而且他最「有名」(指的是他的入帳)的是為《德古拉》做的舞台設計;第二有名的是為艾略特插畫的《貓就是這樣》(Old Possum’s Book of Practical Cats)。這些「非他自己的作品」遠超過他個人作品的分紅,這透露的是現實的市場。而不論將他和同時代的誰相提並論其實都似是而非,因為他和那些人都很不一樣,那些作者的書是放在童書線行銷的,書中有提到桑達克認為高栗的書也應該放在童書線,但沒有出版社膽敢(可能只有一兩本《甲蟲書》和《哇果力怪》,都不是他主要作品);桑達克告訴一位受訪者,指責出版社「那是一種和小孩無關的對兒童概念的成見」,更可惜的是「高栗的作品超適合兒童的」。

而終究,去分類是「大人圖文書」還是「童書」只是一種市場機制,如今更多創作者或成熟的讀者皆認為,這條線是勢必打破的──「一本真正的繪本是一首視覺詩」(桑達克),而他更把這樣的讚譽,直指高栗的《惡作劇》(The Object-Lesson,早年由台灣小知堂出版),桑達克也完全坦承:至今我不認為我寫過一本童書。我不知道怎麼寫童書。你怎麼寫?你怎麼開始去寫一本童書?那是騙人的(Maurice Sendak—“You Have to Take the Dive”, TateShots)。作者也說:他們(桑達克與高栗)都是繪本媒介的大師,將繪本轉變為一種嚴肅的藝術形式。而那個年代,當高栗的《死小孩》出版時,正是《小金書》(Little Golden Books,至今還存在)縱橫幼兒文化的時期,它們提供的是穩定的糖漿和嬰兒食品。諷刺又開放的是,這位無法光明正大進入童書市場的作者,也曾經在視覺藝術學校教授「兒童繪本」!

為了替高栗伸冤,作者陸陸續續列舉了不少名人(包含尼爾.蓋曼、大衛.鮑伊)都是會買高栗的書、都是高栗的粉絲;但是那些名人心中的「神」,反而都沒有他們有名──這又說明了什麼?(他是啟發作家的作家、是走在前面的人!「圈內人」才懂的人!他是創作者的養分!──世界是需要這樣的人的!他永遠是創作者最堅強的後盾。)

二、「荒唐文學、荒唐詩」(nonsense literature、nonsense verse)

從荒謬主義者的角度,所有的死亡都是一個笑點:好消息是,你出生了;壞消息是,你死了。人生即是一場死刑。

究竟什麼叫「荒唐」?除了文學意義上的nonsense,也是高栗眼中早慧的人生觀,生命無前後關係、無前後因果、或是「莫名其妙」、「無常」的分身。

我們聽聽高栗的創作觀:

‧ 「我確實認為,使世界運轉的是愚蠢。」

‧ 「如果你是在做荒唐的東西,它必然相當糟糕,因為那會毫無意義。我正在思考是否有明亮的荒唐。給孩子的明亮的、有趣的荒唐──喔,多麼無聊、無聊、無聊……」

‧ 「世界不是它看起來的那樣──但也不是任何其他的樣子。這兩個概念是我的方法與態度的基礎。」

他有幾部「經典荒唐」、「經典無意義」的作品是他的首愛。特別是那部《惡作劇》。他聲稱是受到英國劇作家山謬爾.富特(Samuel Foote, 1720-1777)的〈偉大的潘加朱姆〉(The Great Panjandrum)啟發。〈偉大的潘加朱姆〉到底有「多無聊」?

所以,她去花園裡剪下一片蘿蔔葉來做蘋果派;同時,一頭母熊沿著街上走過來,探頭進店裡──什麼!沒有肥皂?所以他死了;而她很草率地和理髮師結婚了:皮克尼尼(Picninnies)一家、賈伯里里(Joblillies)一家和蓋瑞烏里(Garyulies)一家人,以及潘加朱姆本人都到場了,他的上衣有個小圓鈕扣;然後他們全加入玩老鷹抓小雞的遊戲,直到火藥在他們靴子碰到腳跟時用完了。

要說它「無聊」的話,全世界最有名的繪本作家凱迪克(Randolph Caldecott)曾以此詩改編成繪本《偉大的潘加朱姆夫子自道》(The Great Panjandrum Himself)。

像這樣一段文字(請看回原文)到底「有什麼意義」?看起來像胡說八道、莫名其妙;但是於文學上是有一大票信徒的,就知道荒唐的魅力所在:沒有邏輯、邏輯跳躍,語感、詩意、想像力跳躍,又或耍機智、幽默,或是更勝於一般故事給人的印象,尤其是提供我們一種「陌生感」,掙脫語言、文字、內容原有的包袱,或是如作者提到「荒唐文學對構成我們社會、我們自己甚至我們的現實的理解系統,擺出一副無禮的態度」。

像是「鵝媽媽童謠」裡的這首:

Hey diddle, diddle,

The cat and the fiddle.

The cow jumped over the moon.

The little dog laughed to see such fun,

And the dish ran away with the spoon.

你說它有什麼具體意思?有什麼前因後果?但是我們獲得一種語言的快感,就取其押韻、意境之妙而不深究其義,畢竟文學也可以是一種音樂性的聽覺效果。

《惡作劇》是他提及最愛的三部作品之一(另兩部為《育兒室牆簷飾帶》〔The Nursery Frieze〕與《無標題書》〔The Untitled Book〕),這幾部幾乎毫無情節可言,尤其另兩部,更是令人摸不著、「看無」的作品,《無標題書》裡都是在世界上不存在的文字,但是看起來又像是英文字的「假字」。他喜歡的原因是「完全沒有意義」(doesn’t make any sense),他喜歡「什麼都沒有」的概念、喜歡極簡藝術(Minimal Art)──少即是多、無意義即是有意義,也許這樣能夠和其他作者很有明顯差異,因為他最無法忍受的是和其他人做一樣的事。

他說:最好的藝術,是假定關於某件事,但其實總是關於另一件事。

內文 : 引言

一則好聽的神祕故事

愛德華.高栗是生來的往生者。他在西元二○○○年因為心臟病過世時,他的粉絲之間流傳了一則笑話:他活著的時候,人們以為他是英國人、生於維多利亞時期,而且已經死了。現在,至少上面其中一項是真的。

事實上,高栗生於一九二五年。雖然他一生酷愛英國,但從未去英國旅行,除了有一次橫越大西洋旅行時,經過這個地方。然而,他對死亡深深著迷,是他作品中一貫的主題。他在他的小繪本書裡,一次次地運用這個主題,正經八百地記敘謀殺案、災難與無傷大雅的道德敗壞,例如《致命藥丸》(The Fatal Lozenge)、《邪惡花園》(The Evil Garden)、《倒楣的小孩》(The Hapless Child)等書。而且在高栗的故事裡,兒童通常是受害者:嬰兒受洗時溺斃在聖水盆;兩眼空洞的笨蛋因無聊而死;有些人則被老鼠吞了。故事背景無疑是在英國,因為他堅持英式拼寫而使英國氛圍更加濃厚;時代大約是維多利亞時期、愛德華時期和爵士時代,全融合在一起。車子用曲柄發動、音樂自留聲機傳出嘎嘎響聲,戴著平頂硬草帽、穿著白色硬寬領的男子在草坪上敲槌球,而黑眼圈的吸血鬼在一旁看著。

高栗的作品多以韻文寫成,瀰漫古怪的風格,令人想到愛德華.利爾,或者路易斯.卡羅(Lewis Carroll)。他的觀點可笑地偏頗;他的口氣,嘲諷地令人毛骨悚然。而那些插畫!它們以相同的六×七吋的格式出現在印刷的頁面上,它們是鋼筆線條素描的傑作:精心繪製的鵝卵石街道,沒有任何兩顆鵝卵石長得一樣;維多利亞式的壁紙,滿布複雜曲折的圖案。他的機械式交叉排線是十九世紀版畫家古斯塔夫.多雷(Gustave Doré)或約翰.坦尼爾(John Tenniel,路易斯.卡羅所著《愛麗絲夢遊仙境》的插畫家)所嫉妒的。它們本身就是手繪的仿古雕刻。

高栗第一次被文化評論家發現,是在一九五九年,當時一位《紐約客》雜誌的評論家艾德蒙.威爾森(Edmund Wilson)向讀者介紹他的作品。「我發現我想不起有任何一篇出版文字是討論愛德華.高栗的著作,」威爾森這麼寫道,他發現這位藝術家「一意孤行地為取悅自己而創作,而且創造了一整個小世界,同樣有趣、發人深省、有異國風味、幽閉恐怖,同時又饒富詩意且讓人上癮。

而這「一整個小世界」如今也許堪稱是一種主要流派。數百萬人渾然不覺他們認識高栗的作品。不論觀眾是否在工作人員名單中注意到他的名字,曾經看美國公共電視網《謎!》(Mystery!)系列長大的嬰兒潮與X世代,一定會記得高栗片頭動畫裡的暗黑奇想:那位發出誇大感情哭喊的女士昏死過去;一位偵探踮腳走過豆子湯般的霧;當一具死屍滑進一座湖裡時,參加雞尾酒派對的人佯裝沒有察覺。之後,每一位提姆.波頓的影迷,打心底都是高栗迷。波頓拜高栗所賜,尤其是他的動畫電影《聖誕夜驚魂》(The Nightmare Before Christmas)和《地獄新娘》(Corpse Bride),可以看出許多高栗的影子。同樣地,成百上千萬孩童對雷蒙尼.史尼奇(Lemony Snicker)的青少年懸疑小說《波特萊爾大遇險》(A Series of Unfortunate Events)愛不釋手,它的敘事者頑皮的語氣──如丹尼爾.韓德勒(雷蒙尼.史尼奇的真實姓名)所稱的「浪遊者」──即是有意識地仿自高栗。他說:「當我最初開始撰寫《波特萊爾大遇險》,我到處跟人家說,『我完全是太過高價的愛德華.高栗,』然後每個人會說,『那是誰?』」當時是一九九九年。「現在每個人會說,『沒錯,你確實完全是一個太過高價的愛德華.高栗!』」

尼爾.蓋曼的黑色狂想短篇小說《第十四道門》也留有高栗的印記。蓋曼在小時候愛上高栗為佛羅倫絲.派瑞.海德(Florence Parry Heide)的《樹角縮小了》(The Shrinking of Treehorn)繪製的插畫,從此便成為高栗的鐵粉,他在臥室牆壁上掛了一幅名為「小孩圍繞一張病床」的高栗原作畫。蓋曼的妻子,黑色卡巴萊歌者阿曼達.帕爾默(Amanda Palmer)在她的歌曲〈女孩的時代謬誤〉(Girl Anachronism)裡參考了高栗的《猶豫客》:「我不必然相信對此有解藥/所以我可能加入你的世紀,但只能當個猶豫客。」

高栗的影響從哥德、新維多利亞、黑色狂想次文化,滲透到一般的流行文化。高栗的書籍、月曆、禮品卡片市場在Pomegranate之類的出版商之間往往無法滿足,價格居高不下,他們正讓他的絕版書起死回生。高栗死後,他的作品啟發了幾部芭蕾作品、一張前衛爵士專輯,以及一部魔幻寫實劇作──不太嚴謹的傳記式戲劇《愛德華.高栗的祕密人生》(Gorey: The Secret Lives of Edward Gorey,二○一六)。當然,沒有比《辛普森家庭》表達出更明確的敬意。這部愚蠢且令人毛骨悚然的短片〈辛普森:「表演太短」的故事〉(A Simpsons “Show’s Too Short” Story,二○一二)旁白為韻文,以高傲的英語腔調念出,並以高栗陰沉的色調和蜘蛛線條呈現,反映出高栗的作品如何滲透到大眾的潛意識中。

但對於高栗的影響力最具指標性的,是高栗的姓氏(Gorey)如今已變成一個形容詞「高栗式的」(goreyesque)。在批評家與流行故事報導者中,「高栗式的」已經成為對哥德藝術後現代轉型的簡稱──任何運用到一些黑色喜劇、諷刺,一些浮誇,以製造出某種古怪可笑、不安與荒謬的笑點。

但這就是我們談論高栗時所要說的一切嗎?一種美學?一種風格?我們戴圓頂硬禮帽的方式?

說真的,我們不太認識他。

高栗的作品提供了一種看待人類喜劇的好笑諷刺、接近死亡的觀點,以及指示了一種對現在(present)有意識抗拒的密碼。韓德勒將高栗歷久不衰的魅力歸因於難解的輕描淡寫,以及他手搖車世界的慧黠,雖然可能有些晦暗──一種與我們這個時代川普式的粗俗有著強烈對比的敏感。韓德勒說,高栗的「世界觀──一個適時的嚴厲批評也許可以羞辱一個粗俗的人,讓他表現好一點──在我看來似乎很有價值。」

和韓德勒一樣,蒸汽龐克迷與身上有高栗刺青的哥德迷每年前往愛德華時代舞會(Edwardian Ball),這是一個以高栗作品為靈感的「優雅又搞怪的嘉年華」,他們嚮往踏進高栗故事中有煤氣燈的泛紅褐色調的世界。共同發起這場舞會的賈斯汀.卡茲(Justin Katz)相信,這些前來狂歡的人,許多人穿著維多利亞或愛德華時期服裝與會,他們都是受到逃避我們這個「焦躁時代」的期待被吸引來的,這個焦躁時代也是「加速媒體」的「混亂時代」,對許多人而言是「焦慮而且漂浮無根的」。

應該注意的是,高栗對於被定型為「哥德教父」有些微詞,而且一定會從新維多利亞的擁抱中退縮。「我痛恨被定型,」他說:「我不喜歡讀到『高栗細節』那一類的東西。」比起吸引人的時間錯置與古怪的執著,這個人的內涵比這些更多──多更多。

直到現在,藝術評論者、兒童文學家、封面設計與商業插圖歷史學者,以及美國戰後同志經驗的編年學者才意識到,高栗是一位被嚴重忽略的天才。他完美的原創視覺──以藝術插圖和詩歌文本巧妙地表現出來,但在書衣設計、詩歌劇、偶戲、芭蕾和百老匯製作的服裝與布景中展現出同等的神韻──使他在美國的藝術與文學史上贏得了一席之地。

高栗是戰後兒童文學革命中的一位開創性人物,它重塑了美國人對兒童與童年的看法。如莫里斯.桑達克(Maurice Sendak)、湯米.溫格爾(Tomi Ungerer)和謝爾.希爾弗斯坦(Shel Silverstein)等級的作家/插畫家引領這場運動,遠離五○年代《與迪克和珍一起玩耍》(Fun with Dick and Jane)之類的「神奇麵包」所提供的簡單無趣,反而更真實地傳達了童年的希望、焦慮、恐懼與神奇──如兒童真實生活的童年,而不是由成人想像的天使時期,自維多利亞時代流傳下來的多愁善感。高栗從未成為大眾市場童書的作者,原因很簡單,儘管他提出要求,出版商卻拒絕向兒童推銷他的書。他們對高栗書中主題內容的黑暗感到吃驚,更不用說他荒誕的寓言故事裡沒有任何類似道德教訓的東西。

不僅如此,美國《阿達一族》裡的姊姊星期三(Wednesday)與弟弟帕斯里(Pugsley)還真的讀了高栗的書。峰迴路轉,嬰兒潮與X世代的粉絲在養育小孩時,把《死小孩》給他們閱讀,將一本拿天真小孩的死亡開玩笑(「A,從樓梯上摔下來的AMY。B,遭大黑熊圍攻的BASIL。」)的仿道德ABC繪本,變成了如假包換的童書。這些小孩中的一些人長大後,成為文化的撼動者與推手。圖像小說家艾莉森.貝克德爾(Alison Bechdel)的童年傷痛故事讓她贏得一個麥克阿瑟「天才獎」,她是高栗「插畫傑作」──她這麼稱呼它們──的細心學生;《高栗選集》(Amphigorey)這本收錄高栗作品的合集,是她最喜愛的十本書之一。接續高栗的帶領,她與其他作者將傳統的青少年文類──漫畫書、定格動畫電影、青少年小說──轉變為成人的水準,對兒童的道德樣貌打開了新的真實面。貝克德爾的漫畫回憶錄《歡樂之家》只是眾多案例中的一個,講的是在一位專橫父親的陰影下,一個成長中的女同志不屈不撓的探索。

在兒童與新興的網路電視媒體YA media中,現代美學轉向一種更黑暗、更諷刺,而且更自我察覺的後設文本層次(亦即有意識的,通常是滑稽模仿傳統文類與懷舊風格),如果少了高栗,很難想像這一切會發生。蘭森.瑞格斯(Ransom Riggs)撰寫的暢銷YA小說《怪奇孤兒院》(Miss Pergrine’s Home for Peculiar Children, 2011)即是這種文類的典型。不令人意外,它是受到瑞格斯蒐集的老圖片中,「如愛德華.高栗的維多利亞怪奇」所啟發,尤其是當中「古怪孩童的詭異圖像」。他告訴《洛杉磯時報》(Los Angeles Times):「我想,它們也許可以成為像是《死小孩》那樣的一本書。講述溺水孩子的押韻對句。類似那樣的事。」

高栗的藝術──與高度美感化的外表形象──預示了他那個時代一些最具影響力的潮流。一九五○年代,他在Anchor Books出版社擔任封面設計與插畫家,使他置身於「平裝書革命」的前線,這是一項美國閱讀習慣上的改變,與電視、搖滾樂、電晶體收音機及電影同步,催生了戰後的流行文化。在「垮掉的一代」之前,在嬉皮之前,在紐約威廉斯堡(Williamsburg)穿背心、戴圓帽趕時髦的人之前,高栗就是哈佛大學具魅力的同志文人圈的一部分,這些人包括詩人法蘭克.歐哈拉、約翰.艾希伯里;歐哈拉的傳記作者稱高栗的大學小圈子為一個對即將到來的反文化「早期而且菁英」的前兆,當時──一九四○年代早期──在同志的頹廢世界之外,並沒有反文化。雖然高栗聽了會嚇一跳,但是他是最早趕時髦的人,從今天在布魯克林區穿梭的神祕高栗風、放蕩不覊的文化人,他們愛德華時期風格的鬍子與剪短的髮型,可以不言而喻──這正是高栗在五○年代的穿著打扮。

在復古的概念永遠深植於我們的文化意識之前;在八○年代擁抱以諷刺作為觀看世界的方式之前;在後現代主義得以安全地喜愛高尚與低等文化(而且身為藝術家能從兩者中獲取靈感)之前;在兒童媒體與成人媒體之間的區別模糊之前;在將同性戀敏感性納入主流之前(石牆暴動前,王爾德式的才智融合將生活視為藝術的意識),高栗領導潮流,不僅表現在他的藝術裡,同時也表現在他的生活中。

然而,他在世的時候,藝術界與文學大師幾乎沒有打算注意他,或者當他們注意到時,只把他歸類為一個小天才。他的書很小,尺寸與吐司餅乾相當,而且很少超過三十頁──顯然是不值得仔細審查的小作品。他屬於兒童文類、繪本類,而且撰寫荒唐的詩句。更糟的是,他的書很可笑,而且往往是邪惡的。(引領風潮的人對這種風格並不看好。)

但就高雅文化守門人而言,高栗被蓋棺論定的,是他作為插畫家的地位。在他生命的大部分時間裡,評論家和美術館館長在抽象表現主義所代表的嚴肅藝術,以及被視為庸俗和劣質貨荒原的商業藝術之間巡視防衛線。一篇一九八九年刊在《基督科學箴言報》(The Christian Science Monitor)裡的一篇文章指出,著名的博物館仍「不願意展示或甚至收藏」插畫藝術,這一觀察至今依然為真。基於同樣的原因,研究生課程不鼓勵有關該主題的論文,因為如《基督科學箴言報》引用一位消息來源說:「如果你選擇參與次級藝術形式,也就是美國插畫,你就會被視為次級的藝術史學家。」

高栗撼動了批評傳統邏輯的根基,但是卻於事無補。他對知識分子的虛偽無法容忍,而且似乎將莊嚴舉止視為難以搬動的重物,是心靈的磨刀石。就像他喜歡的巴洛克音樂一樣,他具有精緻的觸感,無論是在他的鋼筆線條還是在他的談話中,都點綴著如珠妙語。他很不屑人們在他的作品中尋找意義──「當人們在事物中尋找意義時──注意了,」他警告說──並且(以開玩笑的態度)將無因果關係、沒有定論與冷漠認為是美學上的美德。

這些美德,以及高栗的角色──結合了美學家、遊子、花花公子、幽默風趣的人、八卦行家,與令人噴飯的諷刺家,因為人生的荒謬而自我解嘲的姿態──沉浸在王爾德的美學主義,以及一九二○與三○年代的英國小說家,如羅納德.菲爾班克(Ronald Firbank)和艾微.康普頓—伯奈特(Ivy Compton-Burnett)極度無聊的社會諷刺之中,他們兩者和王爾德一樣是同志。

高栗自己的性取向是出了名的難以捉摸。他對這個問題幾乎沒有興趣,當採訪者提出這個問題時,他聲稱自己是無性戀(asexual),他指的是「合理地低性欲(undersexed)或者某種東西」,他認為這種狀態是「幸運的」,儘管為什麼這應該是幸運的,只有他知道。然而,對幾乎所有遇見他的人來說,他的性取向其實是藏在明顯視線中的祕密。一個令人又愛又恨的機智者。輕佻的手勢。華麗的連衣裙、拖地的皮草大衣、穿洞的耳朵,手戴戒指、吊墜與項鍊,越多越好,叮噹作響。那種古怪搞笑的說話風格,突然用陰森恐怖的音調,然後轉眼幾乎用假聲。「高栗的談話穿插了驚呼、嘻笑與大聲、戲劇性的嘆息。」史蒂芬.席夫(Stephen Schiff)在《紐約客》的一篇人物側寫中這麼寫道:「他可以從在很長一段時間內都用一個少女的假聲,轉換到相當於艾芙.阿爾登(Eve Arden)那種濃厚鼻音的懷疑聲調。」他許多智識上的熱情──芭蕾、歌劇、戲劇、默片、瑪琳.黛德麗(Marlene Dietrich)、貝蒂.戴維斯(Bette Davis)、吉伯特(Gilbert)和蘇利文(Sullivan)、英國小說家如班森(E. F. Benson)和薩基(Saki)──都是刻板的同志形象。幾乎所有見過他的人對他的印象都是如此。

透過同志史和酷兒研究的鏡頭觀察高栗的藝術,揭示其作品中迷人的弦外之音,將有力地證明他在同志史上的地位,以及在藝術的演變中,對美國文化的影響之深遠。

最佳賣點 : 哥德風藝術奇才、「暗黑教主」愛德華•高栗唯一定本傳記!

交叉平行線條,勾勒世紀華麗

荒誕顛異性格,滲透時代戰慄

他是教父級的「文化黑旋風」!

在高栗的一生中,大多數人都以為他是英國人、維多利亞時代的人,而且已經去世了。現在,以上至少有一項是對的。