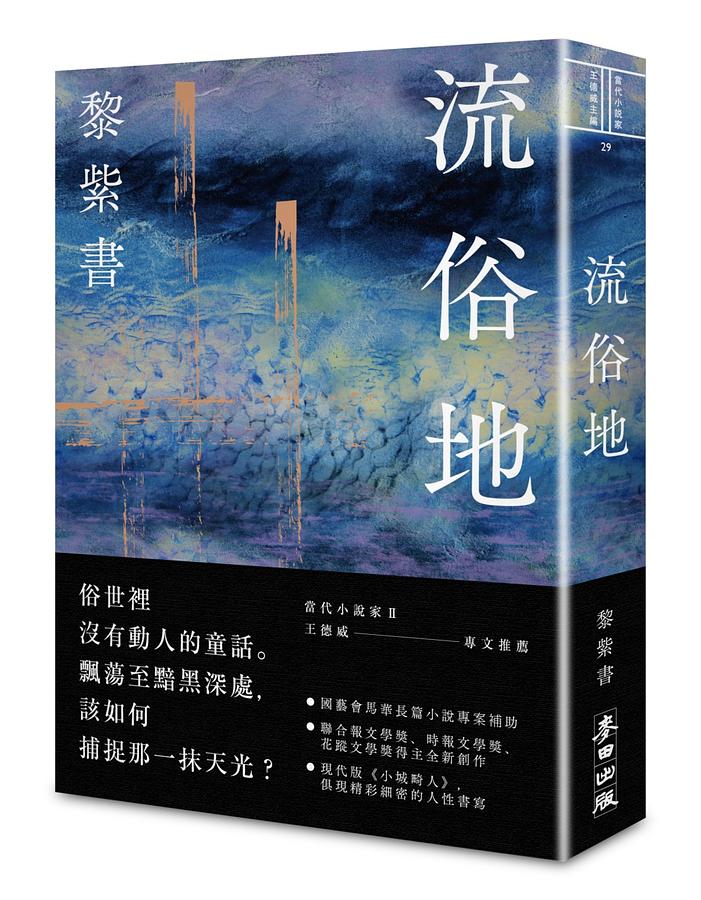

流俗地

| 作者 | 黎紫書 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 流俗地:國藝會馬華長篇小說專案補助,聯合報文學獎、時報文學獎、花蹤文學獎得主黎紫書全新創作!以人性鋪展馬來小城的俗世河流,站在晦澀幽暗的路頭,每個人都在尋找未知 |

| 作者 | 黎紫書 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 流俗地:國藝會馬華長篇小說專案補助,聯合報文學獎、時報文學獎、花蹤文學獎得主黎紫書全新創作!以人性鋪展馬來小城的俗世河流,站在晦澀幽暗的路頭,每個人都在尋找未知 |

內容簡介 國藝會馬華長篇小說專案補助, 聯合報文學獎、時報文學獎、花蹤文學獎得主黎紫書全新創作! 以人性鋪展馬來小城的俗世河流, 站在晦澀幽暗的路頭,每個人都在尋找未知的出口! ★ 王德威主編撰序,「當代小說家Ⅱ」系列新作 ★ 現代版《小城畸人》,俱現精彩細密的人性書寫 「《流俗地》娓娓述說一個盲女和一座城市的故事,思索馬來西亞社會華人的命運。黎紫書為當代馬華文學注入少見的溫情,也為自己多年與黑暗周旋的創作之路,寫下一則柳暗花明的寓言。 」 ——王德威(美國哈佛大學Edward C. Henderson講座教授) // 除非有一天你們親自嚐到那滋味, 否則永遠不會明白自己錯過的是什麼。 俗世裡沒有動人的童話; 飄蕩至黯黑深處,該如何捕捉那一抹天光? 曾對未成年女孩始亂終棄、長相俊俏的大輝, 一個被訛傳已死之人,竟輾轉歸鄉,活生生出現在大街上? 天資聰穎的盲女銀霞,進入盲人院學習, 摸索光亮的路上,靈魂卻捨棄肉身,墜入無邊黑暗; 離鄉從業的印度仔律師,生命竟於三十六歲遭人暗殺,猛然截斷; 爽朗的馬票嫂年輕時離開軟弱丈夫、改嫁有錢黑道, 苦盡甘來後卻終結於失智症…… 銀霞、細輝、拉祖自小一同長大的「鐵三角」, 歷經生命碌碌坎坷的拖磨,該如何尋找各自人生的出口? 「你們不覺得嗎?我們長大了。」 「長大了是怎麼回事呢?」 「就是世故了。怕雨打風吹;怕會變成落湯雞;怕感冒,怕生病。」 「長大就是開始意識到現實,會去想像將來了。」 小說以馬來西亞錫都,被居民喊作「樓上樓」的小社會拉開序幕。講述其中市井小民的俗務俗事,迂迴曲折的情節,彷彿召喚生命中至關重要的小事。 在「樓上樓」的他們如風中之燭,看似脆弱實則強韌,一旦離開,便流落於人海各自漂流;彷彿走的那一日也意味著困境已渡,人生到了寬敞地,再不需要人相濡以沫。作者融合熱帶國度的風土民情、政治時局,人們追憶往事,每翻開一頁像是自己被時光推到了局外,旁觀著當年的自己。這裡的雨下得頻繁,人生不少重要的事好像都是在雨中發生。那些記憶如今被掀開來感覺依然溼淋淋,即便乾了,也像泡了水的書本,紙張全蕩起波紋,難以平復。 《流俗地》以跳接時空的敘事手法,為各個角色穿針引線,每一短篇看似獨立卻又連續,這些小城人物在生命狂流裡載浮載沉,薄涼活著,無聲老去。他們冷眼、坎坷、孤寂、擁有短暫歡樂,卻都像電光石火,剎那間便走到時間盡頭,看俗世的風吹透灼熱的倉皇人生。

作者介紹 黎紫書原名林寶玲,1971年出生於馬來西亞。自24歲以來,多次奪得花蹤文學大獎,是自有花蹤文學獎以來,獲得最多大獎的作家。她也受到台灣文壇的肯定,數次贏得聯合報文學獎與時報文學獎。出版人詹宏志首次接觸到她便讚嘆不已,譽為「夢幻作家」,更將她的作品首度引進台灣。2016年獲頒南洋華文文學獎。已出版長篇小說《告別的年代》;短篇小說集《未完.待續》、《野菩薩》、《天國之門》、《山瘟》、《出走的樂園》;極短篇小說集《余生》、《簡寫》、《無巧不成書》、《微型黎紫書》;散文《暫停鍵》、《因時光無序》,以及個人文集《獨角戲》等等。

產品目錄 【專文導讀】盲女古銀霞的奇遇——黎紫書《流俗地》 王德威 歸來(之一) 奀仔之死 群英 巴布理髮室 蕙蘭 嬋娟 貓 蓮珠 迦尼薩 大伯公 美麗園 鬼 所有的路 密山新村 南乳包 百日宴 新造的人 十二歲以前 仨 良人 那個人 春分 夏至 公仔紙 遠水與近火 立秋 女孩如此 懺悔者 紅白事 奔喪 點字機 信 顧老師 二手貨 失蹤 惡年 囚 馬票嫂 一路上 歸來(之二) 【後記】一部長篇小說的完成

| 書名 / | 流俗地 |

|---|---|

| 作者 / | 黎紫書 |

| 簡介 / | 流俗地:國藝會馬華長篇小說專案補助,聯合報文學獎、時報文學獎、花蹤文學獎得主黎紫書全新創作!以人性鋪展馬來小城的俗世河流,站在晦澀幽暗的路頭,每個人都在尋找未知 |

| 出版社 / | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| ISBN13 / | 9789863447528 |

| ISBN10 / | 9863447528 |

| EAN / | 9789863447528 |

| 誠品26碼 / | 2681873018002 |

| 頁數 / | 424 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 歸來(之一)

大輝回來了。這種事,怪不怪呢?光天化日,一個死人,活生生出現在大街上。

這不是普通的大街。五兵路是錫都的主幹大道,一路上景點特多。錫都是個山城,路的南端重巒疊巘,岩壁聳立,壁上許多山洞像被史前巨大的白蟻蛀空作巢,無盡縱深,都被開闢成石窟寺。三寶洞南天洞靈仙岩觀音洞,櫛比鱗次,各路神仙像是占山為王,一窟窿一廟宇,裡頭都像神祇住的城寨,擠著滿天神佛。大輝就出現在南天洞外頭的停車場上。彼時正午,日頭高掛,像一盞大燈在嚴酷拷問天下蒼生。

那可是南天洞啊,山老洞深,億萬年的日月精華了,那廟據說也是百年老廟。洞裡由太上老君坐鎮,再沿著洞壁一路布置,讓玉皇大帝西皇祖母協天大帝觀音佛祖財帛星君呂祖先師關聖帝君和大伯公虎爺公等等等等,七十二家房客似的各居其所;肩挨肩,各抱香爐,排排坐食果果。

這個九月,說來事多怪異。主要是這個月公眾假日特別多,便讓人感覺它特別漫長。月初還正逢陰曆七月半,中元節要來;地官赦罪,陰曹門開,萬千孤魂餓鬼待施,大輝若真是個死人,會在這時節出現,倒也不奇怪,但他是陰魂呢,怎麼可能在這陽火最盛的時辰出現在這種地方?

連假是從八月三十一日國家獨立日開始的,翌日哈芝節,為向真主阿拉示好,城鄉各處宰了雞鵝牛羊無數,卻不知道那些適逢其會的華裔野鬼分不分得到一杯羹。接下來週末雙休,如此一連四天休假,國家獨立六十年來難得一遇。假日長了可不好,人們不知該如何自處。每天有二十四小時需要打發,除了消費,怎生是好?正愁著呢,那自以為受人愛戴的首相居然還拿假日當糖果分發,獨立日當晚喜孜孜地宣布:我國體壇健兒在是日結束的東南亞運動會上成績驕人,是為一喜,週一大家還繼續放假去吧!

啊,連續五天無所事事,天氣還這麼熱,打個傘走在街上吧,在赤道烈日的暴政之下,恐怕連尼龍傘都會起火。人們去不得冷颼颼的辦公室了,只覺得頭頂冒煙,血肉骨頭都在融化,豈能不慌?唯有舉家大小擠到商場裡流連終日,集體享受免費冷氣;電影院裡不管上映的是什麼片子,場場爆滿;各餐館食肆,無論什麼時候都擠滿了黑壓壓的人頭。

人們想到這月中另有一個接通週末的所謂「馬來西亞日」,九月下旬還有個回曆元旦。這麼多空白的日子,就像案頭上一大疊待填的報表,光這麼想想就讓人坐立不安了。

在這漫長的五日長假裡,盲女銀霞聽到了大輝的聲音。他打電話來召德士;南天洞停車場上車,要到壩羅去。

「壩羅」是舊街場的舊稱,那是一個快要被遺棄的古詞了。在錫都這地方,除了一些七老八十,記憶停留在人生某一階段再無法更新的老人以外,已經很少人使用它了。

「你是要到舊街場吧?」銀霞問。

「是的,舊雞場,新源隆。」那人回答。

想起來了吧?大輝就是這麼說話的。他的舌頭有點短,廣東話怎麼說都不靈光,「街」字被他說得跟「雞」一個音。以前住在近打河畔樓上樓,銀霞和大輝的弟弟細輝,背地裡經常拿這個取笑作樂。多數是在細輝被他哥哥「兄代父職」用雞毛掃或藤條教訓一番以後,悶著,要哭不哭;銀霞喜歡尋到樓梯間逗他。她說不要緊啦不要哭啦,我帶你去「舊雞場」吃鹹魚雞飯啦。說 了兩個孩子笑作一團,哇哈哈。

如今聽到大輝的聲音,銀霞像觸電似的,背上的寒毛直豎。

那一把男聲,雖然被電話篩過了,中間還隔著十年(也可能更長一些)的光陰,然而銀霞的聽力和記憶力非比尋常。這是大輝沒錯。是的這腔調,這鼻音,多麼熟悉,聽真了根本一點兒沒變。然而大輝已多年杳無音訊。那年大家聽說他墮落到極處,被情婦拋棄,回家來嗑藥嗑嗨了,抓住老婆的後頸,一下兩下,把她的頭面直撞到牆上。孩子被嚇哭了,老岳父驚得在門外直打哆嗦。終於,他被攆出家門,此後再無人聞見,誰也聯繫不上他。數年後弟弟細輝帶著嫂子到警局報失蹤,那是白紙黑字有紀錄在案的。

如此十年過去,大輝放在家中睡房某抽屜裡的護照早已過期,估計他始終沒離開過本土。三個孩子漸漸長大,除了長女春分,其餘兩個孩子都已記不起來父親長什麼樣子。他們的母親偶爾心有不甘,忍不住對幾個孩子旁敲側擊。說真的,爸爸沒偷偷來見過你們嗎?

沒有。沒有。真沒有。

因為無人相信大輝涼薄至此,竟然可以完全不顧自己的兒女,尤其么兒立秋還是他的心頭肉呢,大家便情願相信大輝死了。時間顯然也贊同他們,年年月月,一步一步地證明這推論。

銀霞也是這麼想的。誰不這麼想呢?就沒人說出口,這是早晚的事。大輝這種人,爛命一條,欺負男人辜負女人,即便被殺人棄屍,分段埋了也好,扔到海裡餵魚也罷,都是不冤枉的。

在「錫都無線德士」狹小的電台辦公室裡,銀霞真有幾秒鐘像失去聽覺,腦裡被那疑是大輝的聲音攪得一團混濁,什麼話都聽不到了。她心裡七上八下,不知道要不要,或該不該確認電話另一頭的人是大輝不是。其實不難,就問一句話,她卻遲疑良久,甚至一時走神,竟亂了程序,忘了在掛上電話之前向對方討個聯繫號碼。

她接通廣播頻道,把單子發出去。「南天洞停車場上車,到舊街場。」她循例重複一遍,再一遍。不消三十秒,司機1348回覆接單。銀霞靈機一動,請1348幫忙。「波叔你替我留意一下這乘客,看他多大年紀,有什麼相貌特徵。」

「幹嘛呢?我們的電台之花要對親家了?」耳機裡傳來1348沙啞得烏鴉一般的聲音。 啊,叔父輩了,這傢伙嘴巴賤,愛促狹。

「你夠笨。我們霞姊對親家要看人家相貌嗎?你得替她動手,摸摸那人,掂掂他的尺寸和斤量。」這是7503插的話。整個頻道像一張網,所有被這網兜上的人都笑歪了。整個頻道,包括她的父親在內,全是些了無生趣的糟老頭;全都說話無味,只知道猛撒鹽花。

要是在平日,銀霞或許會說些俏皮話佯裝生氣,讓這一群同個頻道的人左一句右一句,有點樂子。倘若同事阿月也在這兒,肯定還會加插兩句長生殖器的詛咒,使得氣氛更熱絡一些。可這幾天阿月趁著假日與丈夫孩子出遊,打兼差工的女孩小晴也不肯上班,就她一個人當值,實在忙不過來,況且剛剛才被大輝那久違的聲音嚇得一驚,便沒心思加入這笑鬧。

「拜託別開玩笑。波叔,我是認真的。」她清一清喉嚨,老司機們便都懂了,遂讓笑聲散去。

這些人,其實只是頻道上紛紜的男聲,沒幾個真碰過面的,銀霞卻覺得都是老朋友了。她在這電台待的年月長,就和這幫人一起加入公司,之後與電台一同老去。這是城中第一個電召德士服務台;創立之初可新鮮呢。由於亟須人手,父親揪著她過來,拍了胸膛拍肩膀,又斟茶又遞菸的,說好說歹,老闆終於答應讓她摸索著從兼職做起。而今她成了這台裡最老資格的員工。那些跟她父親一般年紀的司機,以前叫她「霞女」;不知什麼時候起,都「霞姊」長「霞姊」短了。

奀仔之死

銀霞打來電話的時候,細輝正在便利店裡忙活,單膝跪在地上整理和補充著貨架上的飲料。他開的這家小鋪在鬧市,位置好,顧客多是附近各中小型酒店的住客,來買些冷飲,香菸和零食;左右十餘家按摩店的女工也經常三三兩兩來幫襯,多是給電話卡充值,或純粹只是出來走這一路,曬曬太陽,喘喘氣。深夜裡來的則是嫖客和妓女人妖之流,以及開夜車的貨車和德士司機等等,買幾罐紅牛,兩包香菸,散裝保險套或小支裝的潤滑液。這幾天假日,許多人到錫都來遊覽,周邊的酒店客滿,他店裡的生意比平日更好一些。嬋娟坐在櫃檯那裡,一邊收錢找贖,一邊騰出眼睛來盯緊對面牆上掛的防盜鏡。

細輝偶爾也會抬起頭,在那鑊底般的凸面鏡裡與嬋娟的目光相遇。她的目光無感,彷彿他是鬼,她是看不見的。

「聽好,剛才我接到一通電話,打來召德士。」銀霞壓沉了聲音,聽起來像是在說什麼祕密。

細輝已經許久沒接過銀霞的電話了。她的聲音依然清脆,像電台主持人說話似的,每個字聽來都叮叮咚咚,如同屋簷掉下來的水珠,墜下時成冰,一顆一顆敲落在鐵盆子裡。「我認得出來那聲音,是你哥哥!」

細輝剛把一瓶礦泉水放到架子上,手便像被那瓶子黏住,沒挪下來。「你哥哥!」多久沒人對他這麼提起過了。偶爾他與都門的嫂子通電話,連她也極少這麼提起。說不清究竟是因為忌諱抑或是尷尬,真要提起來,她會說「孩子們的爸」。彷彿她跟大輝最後只剩下那一點關係。孩子是大輝撒下的種,那是他撇不掉的。

「怎麼可能?」細輝不期然也壓低聲線。

「我敢肯定!是大輝!」銀霞說得金石鏗鏘,細輝聽得耳朵嗡嗡作響。

「後來去載他的司機回報說,那是個中年男人;腿長,鼻子高,鳳眼。你說那是不是你哥呢?」

細輝愣在那兒,腦裡的相冊翻了翻,看到大輝在不同時期的相貌。他的哥哥確實長得挺拔俊俏,以前大家都驚嘆過的,怎麼像他們的父母那麼矮小黝黑的一對,父親還被叫作「奀仔」呢,居然會生出來這麼一個白臉的長腿男孩。親友中有些口沒遮攔的,譬如銀霞的父親老古,多少次戲謔地說一定是醫院擺烏龍,抱錯孩子了。

「可那只是口述,又不是照片。很難說啊。」細輝沉吟片刻,仍然覺得這不靠譜,那已經是個消失了的人。

「你不相信我?我就聽出來是他!」銀霞越說越急,像在咬牙切齒。「不會錯!」

細輝與銀霞一起長大,曉得她的本事,也知道她的性子。他不想與她爭,口氣便軟了。

「今晚我給大嫂打個電話,打聽一下,看她那邊有沒有什麼消息。」

是呀,銀霞從小就這個性;倔,要強。正因為這樣,儘管天生殘缺,她卻不樂意像別的殘障人一樣,待在家裡接零活,做散工。以前他們住在近打河畔,就在舊街場一隅,臨近小印度和壩羅華文小學,有一座組屋,樓高二十層,曾經是城中最高的建築物,被居民和周邊的人喊作「樓上樓」。銀霞家住七樓,她母親讓她學著用尼龍繩織網,拿來給土產商裝柚子。因而她家客廳像個小型工廠,長年囤放著一綑一綑的紅色尼龍繩,也有黃色的,在燈照下熠熠生輝。織好的網兜子整整齊齊的紮好,堆放在客廳另一邊,也有的塞到銀霞銀鈴兩姊妹的房間裡。有一天細輝對銀霞說,妳家像個盤絲洞。

他以為銀霞不懂,但《西遊記》的故事,銀霞老早從收音機裡聽過了。唐三藏與孫悟空師徒等人到西天取經的路上,歷八十一劫,她能從頭數下來,一個不漏。

那時候,細輝和銀霞不過是兩個孩子。他們正好是樓上樓下兩戶人家,又恰恰是同齡人。兩家的母親還算要好,時而相互串門;往往這邊一長嗟,那邊一短嘆,便又到了做飯的時辰。巧的是銀霞的父親開德士在城裡載人,細輝的爸爸則開載貨羅厘 走南穿北,同在路上謀生,勉強 算運輸業同行。

細輝的父親奀仔有一回冒雨從金馬崙下山,天陰路滑,中途失控翻車,人與羅厘還有滿車的蔬菜瓜果全掉到峭壁下,摔成了稀巴爛。留下來兩孤兒一寡母,還有一個年紀比大輝只稍長幾年,在他家裡長年寄居的親妹妹。銀霞從小跟著細輝那樣稱呼她,蓮珠姑姑。

大輝那時還很年輕呢,嫩得細皮白肉,瘦得隨風擺柳。他比弟弟細輝年長七年;中三考過初級文憑試後,不等放榜便決定輟學,被父親保送到朋友的摩哆店裡當學徒。他自是不肯把蓮珠叫作「姑姑」的。這姑姑也和他一樣讀不成書,十七歲即從古樓河口乘車到城裡來投靠兄長。大輝孩提時隨父母回老家過年,與蓮珠這大姊姊和其他孩子在漁村裡結伴玩耍,一起捉過小螃蟹和彈塗魚,蓮珠還曾領著他登上漁船,玩過船長和海盜的遊戲。當時大輝尚且喊不出「姑姑」來,何況後來蓮珠提著兩個散發魚腥味的行李袋來到樓上樓,他已十四歲,是個生猛少年。

「大輝長這麼高了,大個仔了。」大輝放學回家,碰見母親與蓮珠坐在廳裡;兩個行李袋像兩隻髒兮兮的漁村狗,怯生生地伏在她腳下。前兩年他到古樓河口過年,蓮珠與朋友出門去了,因而都沒碰上面。如今再見,她像是跳升了一個級別,忽然變成了大人,穿大人穿的收腰花 裙子;用那種長輩才有的目光看他,說這種老氣的話。

「叫姑姑啦,蓮珠姑姑啊。」大輝的母親見他站在門邊呆若木雞,便開口提醒,那是姑姑,你爸爸的小妹妹。

奀仔老家有兄妹十三人,他是長男,蓮珠是老么,兄妹年齡相差二十多歲。其時奀仔的母親未及五十,已被漁村裡的人笑她老蚌生珠。她與丈夫不識字墨,之前給一打孩子取名,兩人幾乎已殫思竭慮,於是女兒生下來便順勢叫作阿珠。大輝幼時回父親的老家,也跟著大人那樣喊, 阿珠,阿珠。那時沒人糾正過他。

在古樓河口的十多年,蓮珠因為是么女,無須上船捕魚,也不像家中的七個姊姊,需要照顧弟妹和做許多家事,因而十指纖纖,生活過得懶散,也無心向學,只想早早離開漁村,投奔城裡的花花世界。十七歲那年年底,她拿著一紙可有可無的初級文憑,帶著父母的口信到錫都來找大哥。在奀仔的指示下,他老婆何門方氏讓人用夾板在客廳一隅硬湊出一個小房間,掛上門簾, 讓這小姑在樓上樓住下來。

蓮珠在舊街場一帶幾家店鋪打過工,在海味鋪秤過鹹魚蝦米,在茶室端茶洗杯,賣過洋貨;奀仔死的時候,她在休羅街上的綽約照相館打工,算穩定下來了。細輝那時才十歲,在壩羅華小念四年級,長著一雙微腫的矇豬眼;混沌初開,連父親橫死他都不懂得悲傷。

奀仔的喪事是在新街場那頭的棺材街上辦的。組屋裡畢竟各族混雜,諸天神佛全擠在一個院子裡,沒有條件讓誰死得大張旗鼓。細輝忘了箇中細節,只記得駱道院內設靈三天兩夜,他連日坐立不安,像一個紙紮公仔,又像一個花圈,在那靈堂內任人擺布。他的母親守在靈柩旁沒日 沒夜地摺紙元寶,蓮珠姑姑幫忙張羅,把女賓一一帶去安慰遺孀。族中親友和父親的羅厘司機同 業們來了不少,一批一批地過去圍堵大輝,對他許多的指指點點,俱言此後長子為父,要他照顧母親和弟弟,要有擔當云云。

那是細輝第一次看見哥哥唯唯諾諾——他一手撓頭,一手接過叔父輩們遞來的香菸,似乎 還有點不知所措,手中的菸就被人點著了。

大輝那時才剛滿十七歲,青靚白淨,尚未學會刮鬍子,之前還一直遭父親奀仔斥罵,說他半生不熟,腦囟未生埋。細輝真記得在父親去世前,大輝不過是個尋常少年。儘管在摩哆店打工了,他每週仍然有幾天要到壩羅華小後巷的書報社,與幾個穿白衫短褲的學生一起蹲在門階上, 追看剛出爐的香港連環圖,又租來許多武俠小說囤在床頭,偶爾看得廢寢忘餐。禮拜天摩哆店不開鋪,他總會和樓上樓的馬來仔印度仔踢足球,間或呼朋喚友組成腳踏車大隊,一起到廢礦湖垂釣,帶回來幾條巴掌大的非洲魚。父親死後他似乎不再喜歡這些了,開始抽菸,枕頭下藏的書刊,封面再不見肌肉僨張的石黑龍和王小虎,都變成了巨乳豐唇眼睛半瞇的豔女,書名由《龍虎門》改成了《龍虎豹》。

群英

司機1348說,那個單眼皮高鼻梁的長腿男人,是在舊街場鹹魚街一個巷口下的車。銀 霞知道那小巷有點曲折,通往壩羅華小和大伯公古廟,可那人也可能沒走入巷子。鹹魚街沒多長,但街上店鋪林立,光茶室就有好幾家,都頂著老字號賣白咖啡,人流絡繹不絕。那裡還有許多乾貨行和海味鋪,以及一家打通兩間鋪子的玩具店。那街一路往下走,還能直達二十層樓的近打組屋呢,天曉得這男人下車後最終往哪裡去。

他下車後沒有馬上離開,而是站在路旁,慢滋滋地從衣襟的口袋裡掏出香菸,點著了一根。

「我在車上有問他,是本地人嗎?他瞄我一眼,抿著嘴冷笑。」 1348說。

「我嗎?我本楚狂人,來去如風,雷霆萬鈞;遊過五湖四海闖過大江南北,翻過山越過嶺;勘破三界六道生死輪迴,上過天庭落過地獄了。你說我還是不是本地人?」那人眼睛眨也不眨,劈里啪啦像說了一串江湖切口。1348禁不住定睛看了看望後鏡。那人膚色黯啞,體魄精瘦,穿鱷魚牌橫紋馬球衫,脖子上戴著一粗一細兩條光燦燦的金項鍊,吊了幾個金碧輝煌的鑲玉佛牌,看起來就像是那種背上刺滿了梵文或什麼符咒的江湖人。

銀霞雖然從未見過大輝的相貌儀容,卻還記得以前在樓上樓,人們是怎麼形容大輝的。他們都說奀仔這大兒子啊,劍眉星目,長得有幾分像明星鄧光榮;跟弟弟細輝站在一起,真不像同一個阿媽生的。也因為長得相貌堂堂,那些年他才會惹出一連串韻事,讓許多女人為他撲心撲命。

「真該是吃軟飯的命呀。」銀霞的父親老這麼評價大輝,語氣裡聽不出是羨是妒。

「好看」究竟是怎麼一回事呢?銀霞無法想像。她問過細輝,你哥究竟長得有多好看?那時他們都只是小孩,瞞著大人偷偷溜到壩羅華小,在校園裡一個乾涸了無水的噴水池畔坐下來,百無聊賴地晃著腿說話。

「就是很俊很俊,像《龍虎門》裡的王小龍那麼好看。」細輝認真地想了想。

銀霞自然也沒見過漫畫裡的王小龍,她啐了一口,你這麼說了不等於白說嗎。她抬起頭來讓晌午的陽光服服貼貼地敷在她的臉上,並且用力注視眼前的黑暗。是啊那時她還幼稚得很,因為聽蓮珠姑姑說過,世上有人僅僅用意志力就能把一支鋼鐵做的調羹「瞪」得癱下來,她便真覺得有朝一日,自己能用強大的意志力看穿這一塊蒙著眼睛的黑布,抵達黑暗外頭的世界。

「我只知道他說話聲音不好聽,口齒不清,還成天兇巴巴的,怎麼可能討人喜歡?」銀霞確實覺得大輝很討厭,總叫她盲妹。喂盲妹,喊妳怎麼不應聲?沒聽見嗎?妳是盲的還是聾的呀?

還扁嘴不說話呢,變啞巴了?

好在組屋裡有個仗義的蓮珠姑姑。她總是及時出現,說大輝你怎麼欺負小孩子,你大唔透 ,人家銀霞眼盲心不盲呢。

蓮珠的聲音,銀霞聽著舒服。儘管只是一般的市井口吻,蓮珠說話還帶著漁村的鄉音,聽著卻像被太陽熏了一整天的海潮,灌得人耳道裡暖暖的。銀霞因而以為蓮珠姑姑必然長得十分好看,連大輝那樣的人,父親死後,他對自己的母親也敢惡聲惡氣,碰著蓮珠卻總是語窒囁嚅,說不過她,便粗著嗓子嚷起來,妳大我才幾歲?我們還一起玩過泥沙呢!妳少來扮家長。

細輝想想,自從父親離世後,大輝以一家之主自居,還真的不管對誰說話,語氣都越來越不耐煩了。有一段日子,外頭風亂雨急,學校的老師罷課,許多反對黨人被政府抓進牢裡。組屋上上下下被一種莫名的緊張氛圍籠罩,細輝注意到大人們眉來眼去心事重重。住十樓的寶華哥在報館工作,每天下班回來總被許多人攔住,問事。寶華其實在報館做的是雜差,就管著兩台傳真機,每天騎摩哆來來回回好幾趟,風雨不改地到巴士總站去等外坡通訊員的稿子。但大家不知怎麼都覺得寶華是整幢組屋裡識字最多的人,還無事不曉,簡直如同廟裡的解籤人,就只有他一個懂得所有籤文,知曉一切天機。那段時期,連樓下的印度理髮師巴布也會從店裡衝出來問他,阿兄,今天誰被警察抓了?火箭黨的人被放出來了沒有?

過了巴布那一關,寶華走到電梯口還得被人喊住。那是各家各戶的父親們,都像螞蟻嗅見甜食,一窩蜂圍攏過來,直讓寶華寸步難移。銀霞的父親要是正巧回來,也必然湊這熱鬧,在電梯口那裡與其他男人一起扯破喉嚨大發偉論。在院子裡玩單腳鬼捉人的孩童們,三不五時看過來,只見那兩道並排著的電梯門無聊至極,開了關,關了開,像兩張猛打哈欠的大嘴巴。

當年組屋的男人都在關注世局時事,大輝半大不小,人雖擠進去這些小群眾裡,話卻終究插不進去。這些人見過動蕩社會的,誰沒經歷過當年的五一三事件呢?時隔將近二十年了,大家提起這個仍禁不住臉上色變,對時局越發擔憂。大輝想問卻按捺住不問,但目光閃爍,終究被人 察覺他的心虛。銀霞的父親率先喊破。五一三你也知道?你也懂?你懂個屁!那時人家在流血,你還沒戒奶!

那天傍晚吃飯,銀霞和妹妹銀鈴聽父親說起大輝當時怎樣的氣急敗壞,下巴越昂越高,嗆人的聲量越喊越大,差點要捋袖子了,卻反而激起公憤。場中的長輩橫眉冷眼,一人贈他一句譏諷,叫他到一旁跟小孩們玩,當大鬼頭去。逼得他面紅耳綠,好一陣說不出話來,不得不訕訕走開。

銀霞的母親對於大輝怎麼被挫敗可一點不感興趣。她等口沫橫飛的丈夫終於把話說完,才輕聲問,怎麼樣,不會亂起來吧?

「山高皇帝遠,要亂也亂不到這裡來。」老古好整以暇。「馬來人變精了,知道打蛇要打七寸。人家要捉大魚,我們這裡只有魚毛蝦仔。」

母親一般不會追問下去,再問男人會嫌煩,而且她也實在不知道還能問什麼。她擰過頭,一個勁兒催小女兒銀鈴張口吃飯,又把餸菜夾到銀霞碗裡,再三扒兩撥,大口大口地把飯菜送進自己的嘴巴。

銀霞的母親梁金妹,近打組屋內人稱「德士嫂」,自小埠布仙鎮嫁來錫都之前,一直待在娘家幫忙製作粗葉粄和枕頭粽。每天除了搓粉和蒸糕,她還得幫忙照顧五個弟弟妹妹,家裡沒條件讓她上學,因而她一輩子識得的字沒比女兒銀霞多。那時她在小鎮大街上擺檔賣茶菓,糕點賣得不錯,人卻銷不出去。眼看摽梅快過,好在這時候蹦出個城裡來的德士佬,天天光顧,最終以兩張黃清元登台的入場券成其好事,不久後即把她迎娶到錫都。

德士嫂在錫都定居逾十年;前面七年在新村,後來遷到組屋,多數時候都窩在家中,在這城裡始終人生路不熟,對於國家大事也沒多少認知和洞見,然而不懂卻不意味她漠不關心。樓上樓的婦人自有她們學習國事的管道——馬票嫂每週來寫萬字票,像是帶上點心糖果似的,必會捎來各種時事新聞。

馬票嫂活躍於新舊街場,是當年少見的以摩哆代步的婦人之一,足跡遍布近打河兩岸。從河這一邊的近打購物中心和十三間,到河另一邊的市場街二奶巷鹹魚街,乃至於靠近火車站的大鐘樓和小印度,幾乎無人不曉得馬票嫂這號人物。

馬票嫂的丈夫有黑道背景,據說曾在牢獄裡七進七出,每次出來都要在身上加點什麼刺青留念。她本人倒總是和顏悅色,言行不帶一絲煞氣。組屋上下二十樓,接近三百戶人,每一家都把她當好朋友。銀霞記得自從近打組屋落成,她們舉家搬來時,馬票嫂已經像包租婆似的,經常到各樓層視察。大家都知道她的消息靈通,雖是婦道人家,政治的事卻懂得不少,這麼多年大選時那些印在競選海報上的頭像,她全叫得出名字和黨派來。而且她不嫌煩,有叩必應,走一家說一家,還比媒體人寶華哥說得更深入淺出,生動精采。銀霞小時候十分敬畏這位能言善道的婦人。她不僅能說廣東、客家、福建和潮州等各種方言;在樓下遇理髮師巴布,能以幾句淡米爾話你來我往;說起馬來語更是行雲流水,抑揚頓挫有味,聲腔韻致十足,叫人辨不出來說話者祖籍梅縣,是個唐人。

在發現這語言能力之可敬以前,最先讓銀霞對馬票嫂佩服得五體投地的,是她那可畏的記憶力。那時候銀霞以為這世上大概就唯有馬票嫂能做到了——把一整本《大伯公千字圖》都記到腦裡。

今早一下樓就看見狗。馬票嫂,我該買什麼字?

普通菜園狗嗎?六零一。

不是,是兩隻狗在打架。爭春呢,咬得很兇,一地血。

狗打架噢,那是一二五。若是狗咬人,買八七九⋯⋯對了?後來有看見狗交尾嗎?狗交尾是一七七。

那一本《大伯公千字圖》,銀霞家裡也有一本。此書長銷,時至今日,細輝的店裡還在賣著這本粉紅色的小冊子。他每次給這書補貨,總禁不住想起以前在樓上樓,銀霞讓他幫忙,沒花多少工夫即把整本千字圖,從零零零的螃蟹到九九九的碗櫃,其中還有些不明其義的,她都一件不漏地背下來。馬票嫂說了不起呀這孩子,有一天竟然把一本狀似日曆,厚如鬆糕的《萬字解夢圖》夾在腋下帶了過來,讓銀霞有空的時候也背一背。

「搞不好以後妳可以幹這行,當一個馬票妹。」

馬票嫂也許沒把話當真。這麼說時,她被銀霞的母親掃瞪了一眼,頓時忍俊不禁,賠著笑「啪」的一聲,狠狠打了一下自己的大腿。那時銀霞畢竟是個孩子,還真的夢想著有一天能像馬票嫂那樣,做一個四通八達的人,到哪兒都廣受歡迎。可惜的是那一本《萬字解夢圖》厚得堪比牛津英漢字典,裡頭的中文也比之前的千字圖艱澀許多,其中好些字細輝念不出發音來,便很快失去耐性,因而在銀霞決定放棄以前,他先投降,託詞學校要考試或是老師給的作業太多太難,一溜煙似的竄到巴布理髮室找拉祖下棋去了。

最佳賣點 : 國藝會馬華長篇小說專案補助,

聯合報文學獎、時報文學獎、花蹤文學獎得主黎紫書全新創作!

以人性鋪展馬來小城的俗世河流,

站在晦澀幽暗的路頭,每個人都在尋找未知的出口!