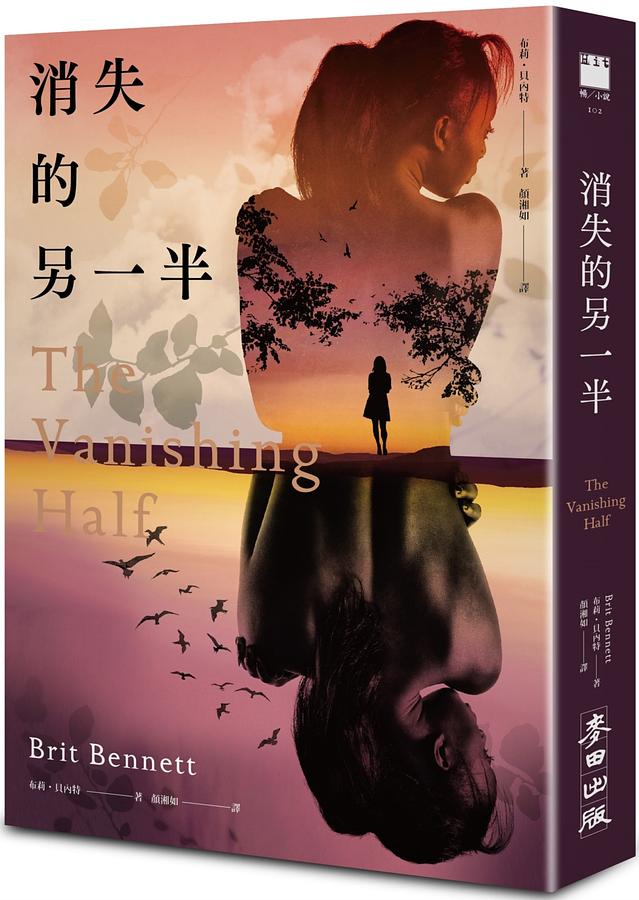

The Vanishing Half

| 作者 | Brit Bennett |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 消失的另一半:當初沒走的那條路,是否才是你真正的人生?2020年歐巴馬最愛小說之一!哪一天能讓所有膚色都真正自由?──讓我們好好做自己,不再有任何人想變成另一個人, |

| 作者 | Brit Bennett |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 消失的另一半:當初沒走的那條路,是否才是你真正的人生?2020年歐巴馬最愛小說之一!哪一天能讓所有膚色都真正自由?──讓我們好好做自己,不再有任何人想變成另一個人, |

內容簡介 【走進閱讀世界|迷誠品:專文推薦】標題|河水記得自己的軌跡:與布莉.貝內特談《消失的另一半》 #誠品選書撰文|馬翊航(作家)・編輯|陳阿髮◎撰文者簡介|馬翊航臺東卑南族人,池上成長,父親來自Kasavakan建和部落。著有個人詩集《細軟》、散文集《山地話/珊蒂化》,合著有《終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事》、《百年降生:1900-2000台灣文學故事》。美國文壇咸認當今最具潛力的新星作家布莉.貝內特(Brit Bennett),於2020年以小說《消失的另一半》轟動全美。出版之際,正逢美國近年最大的黑人人權運動「Black Lives Matter」,書中所寫引起廣大共鳴,一舉成為年度最具話題的小說。☞點此進入迷誠品閱讀文章"

各界推薦 ●國際媒體好評如潮 這是貝內特的第二本小說,優美而富有野心地談到種族和身分認同的問題。這一對出生在美國南方的雙胞胎姊妹決定要「過渡」成白人而導向不同命運,貝內特以歷史變革為背景,達到了文學上所要求的角色動態性,並傳達出她的中心思想。──《紐約時報》 貝內特在美國創造了驚人的身分認同群像。──《時代雜誌》 這本書解釋了人們模仿某一種生活型態的動機,也道破美國夢的虛幻──《衛報》 作為一個說故事的人,貝內特十分有天賦。這本豐厚的、人性化的小說有很多優點,不僅是其引人入勝的情節,更是因為故事中充滿細緻的細節設定。──《衛報》 這部精緻的小說刻劃了身分認同破碎的角色。──《觀察家報》 通過這個豐富又精準的故事,我們能了解「認同」形成的過程,也了解彼此的生命是難以一言以蔽之的。──《柯克斯書評》 一個絕對、普遍的永恆故事...對於任何時代來說,這都是一部成就卓著,影響深遠的小說。 在這一刻,它穿透了這個問題:我們是誰?我們想成為誰?──《娛樂周刊》 貝內特的第二本書不負她早先的諾言……一個更廣闊、深入的故事,關於三代人的生命,處理種族;認同的棘手問題,並闡明了祕密與謊言會如何腐蝕我們。 這是一本很好的讀物……──美國國家廣播電台 精美,發人深省,使人沉浸其中……本書談到特權與世代間的創傷、社會的不公平等問題,也涉及到了愛情、認同和歸屬感。本書有著精妙的故事結構和強大的角色建構,強烈推薦。──美聯社 小說家發揮了出色的功力。很少有小說能從頭到尾勾住人們的興趣,即使是出色的小說。但是貝內特將讀者牢牢鎖住,令人驚嘆……她點出沉重的議題,並把思考的空間留給了讀者。她寫作上的節制是一大優點。《消失的另一半》最終談的是的是消失的普遍性,關於我們離開家園後消失的那個部分,不管是愛或者恨。──《洛杉磯時報》 貝內特女士對這部小說的應有肯定的稱讚,應是她對於認同、自我認識等真理的見解,關於我們與生俱來的複雜身分,以及我們為自己創造的身分。──《華爾街日報》 重建和消除是一體兩面。貝內特要求我們,在面對種族主義、性別歧視和恐同時,思考何為「真實」。 我們要為自己的選擇付出什麼代價? 我們當中有多少人選擇逃避了世界、社會、他人對我們的期望? 被我們遺留下的,又會如何呢?在這個關於愛情,生存和勝利的精妙故事中,《消失的另一半》回答了所有這些問題。──《華盛頓郵報》 劇情緊湊令人停不下來……這是一個關於家庭、同情心、身分認同和根源的故事。翻到最後一頁之後,讀者會常常思索這本書所談到的一切 —《早安美國》 錯綜複雜而動人的故事……深入了解逝去的社會和文化歷史,同時講述了姐妹情誼的溫柔故事。正如貝內特所說:「關於我們身分認同中的哪些要素是天生的,哪些是我們可以選擇的,這是一個有趣的問題。」──《舊金山紀事報》 「讓人屏息的劇情!」──《時人雜誌》 在貝內特敏感而優雅的行文中,既喚起了對種族主義的反思,也喚起了種族歧視後代的影響,即使現今歧視的面貌已經不同於以往。──《Vogue》 讓人難以抗拒……世代相傳的種族與重塑,愛情與傳承,橫跨世代的分裂與創傷,以及從未遠去的過往。──《書單》雜誌 大師級的寫作,讓人聯想到童尼·摩里森(諾貝爾文學獎第二位女性得主,同時也是第一位黑人女性得主)。──《書頁》 令人印象深刻……這部作品完全超過了貝內特已然十分的出色處女作。──《出版者周刊》 這肯定是2020年最偉大、最勇敢的故事之一。關於家庭、認同、種族、歷史,還有感知,貝內特的這部傑作是用角色驅動敘事的勝利。 —《Elle》 《消失的另一半》是一本令人著迷的小說,我從頭到尾深受吸引。小說家以文學才華、令人嘆為觀止的情節曲折,以及對角色心理的刻畫與洞見讓讀者深感欣喜。本書挑戰我們思考種族主義對不同社區和個人生活的所產生的惡性影響。我絕對喜歡這本書。──伯納丁·埃瓦里斯托(Bernardine Evaristo),布克獎獲得者、《女孩、女人、其他》(Girl, Woman, Other)作者

作者介紹 布莉.貝內特Brit Bennett(1990-)──我想要思考,我們如何面對生命中的選擇,而這些選擇又是如何造就了我們。畢業於史丹佛大學,於密西根大學取得文學碩士學位,曾獲該校「霍普伍德獎」(Hopwood Award)。二〇一四年榮獲大學組「赫斯頓/萊特獎」(Hurston/Wright Legacy Award)殊榮,同年發表短文〈我不知道如何面對好的白人〉引起極大關注,三天內累積超過一百萬觀看次數。她不定期於《紐約客》、《紐約時報》、《巴黎評論》發表文章,並於二〇一六年出版第一部小說《母親》,大獲好評,首刷逾十萬冊,獲《紐約時報》評論為當年秋季最重要的初試啼聲之作,將由華納兄弟改編為電影、《時代》百大人物暨知名演員凱莉·華盛頓擔任製作人。二〇二〇年,《消失的另一半》甫出版隨即登上《紐約時報》暢銷書榜第一名,亦是名廣播節目「早安美國讀書會」最佳選書。HBO以百萬美金高價買下此部小說改編影集的版權,並由貝內特親自擔任執行製作人。二〇一六年,貝內特獲美國國家圖書基金會(National Book Foundation)評為「在三十五歲以下發表處女作的優秀作者」之一。《Vogue》雜誌曾盛讚,她的非虛構文章與美國國家圖書獎得主塔納哈希.科茨齊名。《消失的另一半》出版後,更廣受各方讚譽如二十一世紀的諾貝爾文學獎得主童妮.摩里森,是美國文壇咸認當今最具潛力的新星之一。顏湘如美國南伊利諾大學法文系畢業,現為自由譯者。譯著包括《率性而多感的小說家:帕慕克哈佛文學講堂》、《別樣的色彩:閱讀‧生活‧伊斯坦堡‧小說之外的日常》、《梅岡城故事》、《守望者》、《我會回來找妳》、《時鐘心女孩》、《S》、《雙面陷阱》等數十冊。

| 書名 / | 消失的另一半 |

|---|---|

| 作者 / | Brit Bennett |

| 簡介 / | 消失的另一半:當初沒走的那條路,是否才是你真正的人生?2020年歐巴馬最愛小說之一!哪一天能讓所有膚色都真正自由?──讓我們好好做自己,不再有任何人想變成另一個人, |

| 出版社 / | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| ISBN13 / | 9789863448815 |

| ISBN10 / | 9863448818 |

| EAN / | 9789863448815 |

| 誠品26碼 / | 2681991819000 |

| 頁數 / | 344 |

| 開數 / | 菊16K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8X1.5CM |

| 級別 / | N:無 |

導讀 : ●導讀精采摘錄

假作真時,真亦假嗎?甘乃荻後來去了歐洲「尋找自我」,但對母親絲黛兒而言,「自我」得自己創造而非尋找。作者似乎提出了一個問題:在族裔身分認同的議題上,如果否決了血緣上的根,否認了自己族裔的身分與存在價值,是否仍能尋找到自我?如果另創新我,這個所謂的「新我」還是「自我」嗎?……讀者在享受閱讀過程中,不妨試著思索出自己的解答。──〈假作真時,真亦假?〉,蔡佳瑾(東吳大學英文系副教授兼系主任)

......貝內特很巧妙地用雙胞胎來影射美國非裔社會學家兼民權運動領袖杜博依斯(W.E.B.Du Bois)所提出的「雙重意識」(double consciousness),意指非裔美國人內化白人的眼光,以白人的觀點審視自己,因而產生意識衝突或認同分裂,掙扎於自我身分認知與白人觀點之間。另一方面,貝內特顯然運用文學上「分身」(doppelganger)的手法處理族裔身分認同的議題,雙胞胎原本就是此手法經常展現的方式──長相一模一樣但內在相反的兩個人,通常性格一正一邪,後者往往代表前者潛意識裡想要實現的反社會欲望。沉默內斂的絲黛兒或許代表德姿蕾潛意識裡的欲望,為喜歡角色扮演的德姿蕾作出她所不敢作的選擇──扮演白人;此意圖在作者安排她們的母親罹患阿茲海默症而不時把德姿蕾當成絲黛兒時,明顯可見。

貝內特透過絲黛兒這個角色不僅以批判的角度回應「充當白人」這個文學題材,更是深度省思族裔認同上的內在掙扎。德姿蕾與絲黛兒出走之後所踏上的旅程可視為尋求自我身分認同的過程,德姿蕾選擇回歸具黑人血統的自我,而絲黛兒選擇以否決自己過去的人生為基礎,建立一個「新我」──「最刺激的部分不是扮成白人,而是變成另外一個人,在眾目睽睽下變成一個不同的人」,亦即為了讓她的白人角色具有說服力,她必須「任由腦子放空,整個人生慢慢消失,直到她變得像嬰兒一樣嶄新純潔」。選擇「充當白人」不是單純選擇膚色,也不是單純在舞台上扮裝與演繹角色,而是選擇完全否定自我。這個角色讓人想起一九三〇年代以芬妮•赫斯特(Fannie Hurst)小說改編的電影《春風秋雨》裡面的黑白混血女孩皮歐菈(Peola)── 她無法接納自己是黑人,為了成為白人過更好的生活而選擇把母親當成陌路人;皮歐菈成為「悲慘的(黑白)混血兒」的刻板典型,被非裔社群視為負面角色,因為即便她的選擇是迫於社會現實,她畢竟是為了滿足私欲而拋棄了母親(根源)。不同於傳統的刻劃,貝內特筆下的絲黛兒一點也不悲慘,持續過著白人的生活,最後還成了大學教授;然而,她一生活在虛謊與恐懼中,甚至逃避黑人的視線,因為她相信同種族的人能認出彼此,無論膚色深淺。......

內文 : 失蹤的雙胞胎之一回到野鴨鎮那天早上,是盧.勒邦跑到餐館來報信的,即便事隔多年,誰都記得當盧大汗淋漓推開玻璃門,胸口上下起伏,領口也因為太過急急忙忙都磨黑了,大夥見狀都嚇了一跳。一群幾乎已醉醺醺的客人,約莫十來個,圍著他吵吵嚷嚷,不過還有更多人會謊稱自己也在場,只為了假裝自己總算有這麼一次目睹一件真正刺激的事情。這個農村小鎮,自從韋涅家的雙胞胎失蹤以後,從未發生過什麼新鮮事,但一九六八年四月那個早上,正要去上工的盧看見德姿蕾.韋涅走在山鶉路上,手裡提著一只小皮箱。她看起來就和十六歲離家時一模一樣,膚色依然淺淡,有如微濕的沙土,屁股瘦巴巴,幾乎沒肉,讓他聯想到在強風中搖擺的樹枝。她走得很急,頭低低的,而且──盧說到這裡停頓了一下,有點製造效果的味道──手裡牽著一個小女孩,大約七、八歲,黑得像柏油。

「烏漆墨黑,」他說:「就好像直接從非洲飛來的。」

盧的「蛋屋」頓時分裂出十多組不同的對話。主廚懷疑那人也許根本不是德姿蕾,因為盧到五月就滿六十了,卻還死要面子不肯戴眼鏡。女侍則說一定是她──就算瞎子也認得出韋涅家的女兒,而且絕不可能是另外那個。用餐的客人紛紛丟下吧台上的玉米粥加蛋,也不管韋涅家那樁蠢事了,光顧著問:那個黑小孩到底是誰?有可能是德姿蕾的孩子嗎?

「不然還會是誰的?」盧邊說邊從面紙盒抓起一把面紙,輕輕擦拭汗濕的額頭。

「說不定是收養的孤兒。」

「我就是無法想像德姿蕾會生出那麼黑的小孩。」

「那你覺得德姿蕾像是會收養孤兒的人嗎?」

當然不像。她是個自私的丫頭。要說大夥對德姿蕾還留有什麼印象,就是這點了,其他記得的實在不多。這對雙胞胎已經走了十四年,幾乎和所有從小看著她們長大的人認識她們的時間一樣長。創鎮人紀念日舞會過後,她們便從臥室人間蒸發,儘管母親就睡在走廊另一頭。前一天早上,兩姊妹還擠在浴室鏡子前,四個長得一模一樣的女孩一塊兒在撥弄頭髮。隔一天,床就空了,床罩和平日一樣拉覆回原位,要是絲黛兒鋪的就平平整整,要是德姿蕾就皺巴巴的。全鎮的人花了一整個上午找她們,在林子裡大聲呼喊兩人的名字,還傻乎乎地懷疑是被人擄走了。她們突然消失,彷彿被提上天一般,將野鴨鎮所有罪孽深重的鎮民拋在身後。

當然了,真相既無不祥也無玄學的成分,雙胞胎很快便在紐奧良露臉,逃避責任的一雙自私女子。她們不會離家太久,城市的生活會讓她們厭倦,等錢花光了,走投無路,她們就會抽抽搭搭地回到母親門前。不料她們始終沒有回來,甚至在一年後,姊妹倆還各奔前程,兩人的人生就如同她們在母體內共用的那顆卵子均等地分裂開來。絲黛兒變成白人,德姿蕾則嫁給她所能找到最黑的人。

如今她回來了,天曉得是為什麼。也許是想家吧?離鄉背井那麼多年可能是想念母親了,也可能是想炫耀她那個黑皮膚女兒。在野鴨鎮,沒有人會嫁給黑皮膚的人,也沒有人會離開,但德姿蕾就這麼做了。嫁給黑皮膚的男人,又拖著跟他生的黑小孩逛大街,實在做得太過火。

在盧的「蛋屋」裡,大夥已散去,主廚啪地一聲戴上網帽,女侍在桌上數五分錢銅板,穿著連身工作服的男人大口喝完咖啡便出發前往煉油廠。盧斜靠在髒污窗邊,呆望著外面的道路。應該打個電話給愛蒂兒.韋涅,似乎不該讓她被女兒殺個措手不及,她都已經經歷過那麼多風風雨雨,如今又來了德姿蕾和那個黑皮膚小孩。天哪。他拿起電話。

「你看她們是不是打算長住?」主廚問。

「誰知道?不過她看起來真的匆匆忙忙的,」盧說:「也不知道急著上哪去。看都沒看我一眼,也沒揮手打招呼什麼的。」

「眼睛長在頭頂上。不過她是憑什麼啊?」

「天哪,」盧說:「我這輩子從來沒看過那麼黑的小孩。」

這是個奇怪的小鎮。

鎮名叫「野鴨」是因為附近的稻田與沼澤濕地裡有環頸潛鴨棲息。這座小鎮和其他任何小鎮一樣,與其說是真實的所在,倒更像虛幻的念頭。最初是亞豐斯.狄奎爾在一八四八年,站在從父親那兒繼承來的甘蔗田裡,生出了這個念頭。原本掌控一切的父親去世了,如今兒子獲得自由,便希望在這一大片土地上打造一樣能流傳千古的東西。他想為像自己這樣的人──永遠不可能被當成白人,卻又不願接受黑人待遇的人──興建一座城鎮,一個第三地。他母親──願她安息──曾經對他的白皙膚色深惡痛絕,在他小時候把他推到太陽底下,乞求他能變黑。或許這便是他夢想這樣一座城鎮的緣起。白皙膚色,一如所有付出重大代價繼承而來的東西,是落寞的賜予。他娶了一個黑白混血兒,膚色比他還要淡。她隨即懷上第一個孩子,他想像著孩子的孩子的孩子,膚色不斷變白,就像持續加奶稀釋的一杯咖啡。成為更加完美的黑人。一代白過一代。

不久又來了其他人。不久念頭與真實變得不可分割,野鴨鎮的名聲傳遍了聖蘭德利堂區 的其他地方。黑人私下口耳相傳,心生好奇。白人則根本不敢相信它的存在。一九三八年聖佳琳教堂落成後,教區從都柏林派來一名年輕神父,神父抵達時深信自己走錯地方。主教不是說野鴨鎮是個黑人小鎮嗎?可是呢,瞧瞧到處走動的這些人,皮膚白皙、金髮紅髮,即使最深的膚色也不比希臘人黑,這些都是什麼人呢?他們在美國算是黑人?是白人想要隔離的人?說真的,他們怎麼分辨得出來?

到了韋涅家雙胞胎出生時,亞豐斯.狄奎爾早已撒手人寰,但是不管樂不樂意,他這對曾曾曾外孫女仍繼承了他的遺傳因子。即便德姿蕾在每次創鎮人紀念日的野餐會前總是抱怨連連,即便學校裡每一提及創鎮人她就翻白眼,好像和她一點關係也沒有,也改變不了事實,直到雙胞胎失蹤之後還是一樣。這座小鎮是德姿蕾與生俱有的資產,她卻從來不想成為其中一份子。她總覺得能將歷史輕輕彈開,就像聳聳肩就能擺脫碰觸的手。你可以逃離小鎮,卻逃離不了血緣。不知為何,韋涅家的雙胞胎卻認為自己兩者都能做到。

不過,假如亞豐斯.狄奎爾能在他一度想像過的鎮上溜達溜達,見到自己的曾曾曾外孫女應該會喜不自勝。一對孿生姊妹,乳白肌膚、栗色眼眸、波浪秀髮。他會為之驚嘆。因為孩子又比父母更完美一些,還有什麼比這個更美妙呢?

韋涅家的雙胞胎是在一九五四年八月十四日,創鎮人紀念日舞會剛結束時失蹤的,事後眾人才發覺她們計畫已久。雙胞胎中比較聰明的絲黛兒想必是預料到鎮上的人會心不在焉。首先是鎮上廣場漫長的烤肉餐會,肉販子威利.李架起了烤肉架燻烤肋排、胸肉和傳統肉腸,鎮民們在太陽底下曬得昏昏沉沉。接下來是鎮長方特諾致詞、卡萬諾神父為食物祝聖,孩子們已經坐立不安,也不管端著盤子的父母還在祈禱,便偷捏盤中小片的酥脆雞皮來吃。一整個下午的慶祝活動,還有樂隊伴奏,直到晚上才在學校體育館的舞會上落幕。大人們多喝了幾杯崔妮蒂.提耶里供應的蘭姆潘趣酒,加上在體育館裡的短短幾小時,讓他們陷入青春年少的溫柔回憶,回家的步伐不免輕飄踉蹌。

換作其他夜晚,薩爾.德拉佛斯可能會留意著窗外動靜,因而看見那兩個女孩從月光下走過。愛蒂兒也會聽見地板吱嘎作響。就連準備打烊的盧也可能透過霧濛濛的玻璃窗看見她們姊妹倆。可是創鎮人紀念日當天,盧的「蛋屋」提早打烊;薩爾忽然覺得活力充沛,便抱著妻子一同輕搖入夢;愛蒂兒則在幾杯蘭姆潘趣酒下肚後鼾聲大作,並夢見與丈夫在畢業舞會上跳舞。誰也沒看見雙胞胎姊妹偷偷溜走,一如她們所設想。

這完全不是絲黛兒的主意──最後那個夏天裡,是德姿蕾決定要在野餐會後逃家。這或許不令人意外吧。多年來,只要有人願意傾聽,她不就老說自己等不及要離開野鴨鎮?她傾吐的對象多半是絲黛兒,早已習慣聽各種幻想的絲黛兒總會耐著性子包容她。對絲黛兒而言,離開野鴨鎮就跟飛往中國一樣異想天開。嚴格說起來不是不可能,卻不代表她能夠想像自己這麼做。但德姿蕾隨時都在幻想著這座農村小鎮外的生活。姊妹倆在奧珀盧薩斯的五分錢戲院看《羅馬假期》時,其他坐在樓上的黑人小孩覺得無聊,大聲喧嘩吵鬧,還朝樓下的白人丟爆米花,她卻緊貼著欄杆,動也不動,想像自己騰雲駕霧到巴黎或羅馬等等遙遠的地方。其實她連僅僅兩個小時車程外的紐奧良也沒去過。

「在外頭等著妳的只有一片荒郊野地。」母親老是這麼說,這當然就讓德姿蕾更想去了。姊妹倆認識一個叫法拉.席波多的女孩,在一年前逃到城裡去了,聽起來輕而易舉。法拉才大她們一歲,既然她都做得到,離開會有多難?德姿蕾幻想自己逃到城裡,成了演員。她長這麼大只演過一齣戲──九年級時演的《羅密歐與茱麗葉》──可是當她站上舞台,竟剎那間覺得野鴨鎮也許並不是全美國最無趣的小鎮。同學們為她歡呼,絲黛兒隱沒入體育館的暗處,德姿蕾終於感覺到自己是獨立個體,不是雙胞胎之一,不是不完整的、一對姊妹的一半。不料隔年,《第十二夜》中薇奧拉的角色就被鎮長的女兒搶走了,因為她父親在最後一刻捐款給學校。於是那天晚上,當瑪麗.露.方特諾笑容可掬地向觀眾揮手致意,她悶悶不樂地待在舞台側翼之後,對妹妹說她真的等不及要離開野鴨鎮。

「妳老是這麼說。」絲黛兒說。

「因為我老是這麼覺得。」

但其實不然,不盡然如此。雖然覺得被這個小地方困住,她沒有那麼痛恨野鴨鎮。她從小到大都踩著同樣的泥土路,在母親曾經用過的課桌底下刻上自己名字的縮寫,將來有一天,她的孩子也會撫摸著她留下的凹凸不平的刻痕。學校教室始終都在同一棟建築,所有年級混在一起,因此即使升上高中,也只是跨一步到走廊對面,完全沒有升級的感覺。但要不是所有人對白皙膚色那麼執著,這一切她或許都還可以忍受。無論是席爾.季羅瑞和傑克.李察在理髮店爭執誰的妻子皮膚比較白,或是母親一天到晚喊著叫她戴帽子,或是民眾相信懷孕時喝咖啡或吃巧克力會讓胎兒膚色變黑之類的無稽之談,都讓她受不了。她父親夠白了吧?在寒冷早晨將他的手臂翻過來,甚至能看見青色血管,但這又如何?白人照樣來把他抓走。在發生這種事以後,她怎麼還會在乎皮膚白不白?

如今她幾乎記不得他了,這讓她有點害怕。他去世以前的生活彷彿只是個聽來的故事:母親不必起個大早去白人家裡打掃,週末也不必替人多洗衣服,讓晾衣繩在客廳裡曲折縱橫。她們姊妹倆總喜歡在被褥床單間捉迷藏,後來德姿蕾才明白,家裡老是堆滿陌生人的髒衣物是多麼丟臉的事。

「如果真是這樣,妳就會付諸行動了。」絲黛兒說。

她一向就是如此務實。一到星期天晚上,絲黛兒會將整個禮拜的衣服燙好,不像德姿蕾每天早上急得團團轉,又要找乾淨衣服,又要把塞在書包最底下的功課做完。絲黛兒喜歡上學,打從幼稚園起,她算術成績就很好,到了高二,貝爾丹老師偶爾甚至會讓她替學弟妹們上課。老師將自己上史貝曼學院時用的一本破舊微積分課本送給絲黛兒,之後好幾個禮拜,絲黛兒都躺在床上試圖破解一些奇形怪狀的東西和一大串關在括弧裡的數字。有一回,德姿蕾翻了翻書,卻只見一個個方程式像古語似的攤在眼前,絲黛兒立刻一把將書搶回,彷彿德姿蕾光是看一眼就已玷污了書。

絲黛兒希望有朝一日能在野鴨鎮高中教書。可是每當德姿蕾想像自己在野鴨鎮的未來,想到生活會這麼一成不變地持續到永遠,總覺得喉嚨像被什麼給掐住似的。當她提起離開的事,絲黛兒從來不想多談。

「我們不能丟下媽媽不管。」她老是這麼說,受到教訓的德姿蕾不再作聲。母親已經失去了太多,這點永遠無須多說。

十年級結束前,母親下工回到家便宣布,姊妹倆秋天不用再回學校上課。她慢慢地坐到沙發上讓雙腳休息一下,一面說,她們受的教育夠多了,而且她也需要她們幫忙工作賺錢。當時她們十六歲,聽了目瞪口呆,但其實絲黛兒或許注意到了,最近較常收到帳單,德姿蕾也應該心生懷疑,為什麼光是上個月母親就兩度差她去方特諾家多賒點帳。然而,母親解鞋帶時,她倆還是面面相覷不發一語。絲黛兒的表情活像是肚子挨了一拳。

「可是我也可以一邊打工一邊上課啊。」她說:「我會想辦法……」

「沒辦法的,寶貝。」母親說:「妳得白天工作。妳知道,要不是逼不得已我也不會這麼做。」

「我知道,可是……」

「再說了,南熙.貝爾丹會讓妳上去講課,那妳還需要學什麼?」

她已經替她們在奧珀盧薩斯找到一份打掃的工作,明天一早就開始。德姿蕾最討厭幫母親做清潔工作,要把手泡在骯髒的洗碗水裡面,要彎著腰拖地,而且她心知肚明,遲早有一天自己的手指也會因為搓洗白人的衣服而變肥並扭曲變形。不過這麼一來,至少不用再考試、念書、背誦,也不用再聽那些無聊得要命的課。她現在是大人了,終於要展開真正的人生。但兩姊妹準備晚餐時,絲黛兒依然沉著臉,默不作聲在水槽裡洗紅蘿蔔。

「我以為……」她說:「我只是以為……」

她希望有一天能上大學院校,她當然能申請到史貝曼學院或是霍華德大學或是任何她想念的學校。一想到絲黛兒要搬到亞特蘭大或華盛頓特區,德姿蕾總是害怕不已,因此她內心有一小部分覺得鬆了口氣:這下子絲黛兒不可能丟下她了。但不管怎麼說,她還是很不樂意看見妹妹難過。

「妳還是可以去啊。」德姿蕾說:「我是說晚一點。」

「怎麼可能?總得先把高中念完吧。」

「妳可以到時候再念夜校之類的,反正妳很快就會畢業,妳自己也知道。」

絲黛兒再次陷入沉默,切著要煮肉湯的紅蘿蔔。她知道母親有多辛苦,絕不忍違逆她的決定。但她心裡實在亂糟糟,刀子一滑竟切到手。

「該死!」她低低喊了一聲,在旁邊的德姿蕾嚇了一跳。絲黛兒幾乎不曾說過粗話,尤其是在母親可能聽到的地方。她丟下刀子,一條細細的紅色血絲從食指滲出來,德姿蕾見狀,不假思索就把絲黛兒流血的手指塞進自己嘴裡,就像小時候絲黛兒哭個不停的時候那樣。她知道現在年紀已經太大,不適合這麼做,卻仍將絲黛兒的手指放在嘴裡,嘗著她帶金屬味的鮮血。絲黛兒默默看著她,眼眶濕濕的,但沒有哭。

「好噁心喔。」絲黛兒說道,但並未抽手。

整個暑假,她們搭著早班巴士進奧珀盧薩斯,前往一棟隱藏在鐵柵門後方的巨大白屋報到。柵門頂上立著白色的大理石獅,這炫耀的擺飾看起來誇張又可笑,德姿蕾第一次見到便笑出聲來,但絲黛兒只是戒慎地瞪直了眼睛,彷彿那些獅子可能隨時活過來攻擊她。母親為她們找到工作時,德姿蕾就知道會是富有的白人家庭,卻萬萬想不到是這樣一棟房子:鑽石吊燈從那麼高的天花板垂吊而下,還得爬上最高一層梯子才擦拭得到;一道螺旋梯那麼長,拿抹布順著欄杆扶手擦過去都會頭暈;在偌大的廚房裡拖地,經過的種種設備顯得那麼嶄新、充滿未來感,她甚至不知道該如何使用。

有時候和絲黛兒走散了,得去找她,想開口喊卻又膽怯,唯恐自己的聲音在天花板底下回響繚繞。有一回找到她時,她正在擦臥室的梳妝台,卻直盯著化妝鏡與周遭的瓶瓶罐罐,眼神中流露著渴望,彷彿也想像奧黛莉.赫本一樣坐上那張絲絨椅凳,往手上塗抹芳香乳液,純粹地欣賞自己的容貌,宛如生活在一個所有女人都會這麼做的世界裡。但就在此時,德姿蕾的身影從背後出現,絲黛兒隨即轉移視線,幾乎是帶著羞愧,因為被人瞧見自己竟也有一絲欲念。

這家人姓杜彭。太太有一頭羽毛般的輕柔金髮,整個下午無所事事,老是無聊地垂著眼皮。先生在聖蘭德利信託銀行工作。兩個兒子推來擠去搶著看彩色電視──她以前從未見過彩色電視機──還有一個哭鬧不休的光頭嬰兒。上工的第一天,杜彭太太端詳她們片刻之後,心不在焉地對丈夫說:「好漂亮的女孩,皮膚好白,對吧?」

杜彭先生只點了點頭。他是個樣貌矬陋、舉止笨拙的人,戴了一副深度近視眼鏡,鏡片厚到把他的眼睛變成兩顆小珠子。每次經過德姿蕾身邊,他都會偏斜著頭,像在考自己似的。

「妳是哪一個來著?」他會問道。

「絲黛兒。」有時她會這麼說,純粹為了好玩。她向來是撒謊高手。撒謊與演戲的差別只在於聽者知不知情,但總之都是表演。絲黛兒從不想調換身分。她深信會被識破。你非得全心全意投入,撒謊(或是演戲)才可能成功。德姿蕾花了多年工夫仔細留意絲黛兒的一舉一動,例如她玩弄衣服下襬的模樣、將頭髮塞到耳後的手勢、打招呼前目光遲疑地往上飄的神情。她學得惟妙惟肖,可以模仿妹妹的聲音,讓她進入自己的體內。知道自己能假扮成絲黛兒,絲黛兒卻永遠不可能變成她,讓她覺得很特別。

整個夏天,雙胞胎都不見蹤影,既沒有走在山鶉路上,沒有溜進盧店裡後方的雅座,也沒有到足球場去看男生練球。每天早上,姊妹倆一齊消失在杜彭家裡,到了晚上才精疲力竭、雙腳腫脹地出現。搭車回家途中,德姿蕾便萎頓地靠著車窗坐。夏天眼看就要過去,她實在不敢想像入秋以後,朋友們聚在學校餐廳七嘴八舌地討論畢業舞會,她卻得刷洗浴室地板。難道下半輩子都得這麼過嗎?被關在一間一踏進去就會被吞沒的房子裡?

解脫之道只有一條。她知道,她一直都知道,到了八月,她滿腦子都在想著紐奧良。創鎮人紀念日當天早上,已經害怕到不想再回杜彭家的她用手肘撞了撞床上另一邊的絲黛兒,說道:「我們走吧。」

絲黛兒呻吟一聲,翻過身來,床單纏在腳踝處。她向來都是睡沒睡相,經常做著她從來不說的噩夢。

「去哪?」絲黛兒問。

「妳知道的。我懶得再說,我們走就是了。」

她開始覺得眼前出現了一道逃生門,要是再拖延,門可能會從此消失。可是沒有絲黛兒,她走不了。她和妹妹從來都是形影不離,她甚至有些懷疑:兩人若是分開,她還活得下去嗎?

「走吧。」她說:「難道妳想替杜彭家打掃一輩子?」

她永遠無法確知是什麼原因造就的。或許絲黛兒也累了。或許務實的絲黛兒領悟到去紐奧良能賺更多錢,寄回家來對媽媽更有幫助。又或許她也看到那道逃生門正在消失,並發覺她想要的一切都在野鴨鎮外面。管她為何改變心意,重要的是絲黛兒終於說:「好。」

下午時,雙胞胎在創鎮人紀念日野餐會上逗留,懷抱著祕密讓德姿蕾覺得胸口快要爆裂。但絲黛兒平靜得就像沒事人一樣。她是德姿蕾唯一會分享祕密的人。她知道德姿蕾考試不及格,試卷沒拿給母親看,而是自己模仿母親的字跡在背後簽名。她也知道德姿蕾在方特諾家的店裡偷了哪些小東西──一條唇膏、一包鈕釦、一枚銀袖釦;德姿蕾偷竊是因為能得手,是因為鎮長女兒從身旁翩翩而過時,心知自己奪走了她某樣東西的感覺很好。絲黛兒會聽她說,偶爾會批評,但從不會告密,這點才是最重要的。把祕密告訴絲黛兒,就像對著罐子說悄悄話以後把蓋子旋緊。她守口如瓶。可是當時她做夢也想不到絲黛兒有自己的祕密沒告訴她。

韋涅家的雙胞胎離開野鴨鎮數天後,河裡漲了大水,所有道路淹成一片泥濘。只要再多待一天,暴風雨就會害她們洩漏形跡,不是因為雨,就是因為泥巴。她們大概會在山鶉路上辛苦跋涉,到了半路便心想,還是算了吧。她們不是意志堅定的丫頭,在泥濘的鄉村道上走不了五哩路──她們會渾身濕透回到家,一上床就睡著,德姿蕾會承認自己太衝動,絲黛兒會說自己只是不想背棄姊姊。然而那天晚上沒下雨,天清氣朗,姊妹倆就這麼頭也不回地離家了。

最佳賣點 : 當初沒走的那條路,是否才是你真正的人生?

2020年歐巴馬最愛小說之一!

《紐約時報》《時代》雜誌年度10大好書