On Photography

| 作者 | Sontag, Susan |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 論攝影:◎聯合推薦攝影家/阮義忠元智大學藝術與設計系系主任/阮慶岳台北教育大學藝術與造型設計學系教授/林志明政治大學廣播電視學系副教授/陳儒修破報總編輯/黃孫權 |

| 作者 | Sontag, Susan |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 論攝影:◎聯合推薦攝影家/阮義忠元智大學藝術與設計系系主任/阮慶岳台北教育大學藝術與造型設計學系教授/林志明政治大學廣播電視學系副教授/陳儒修破報總編輯/黃孫權 |

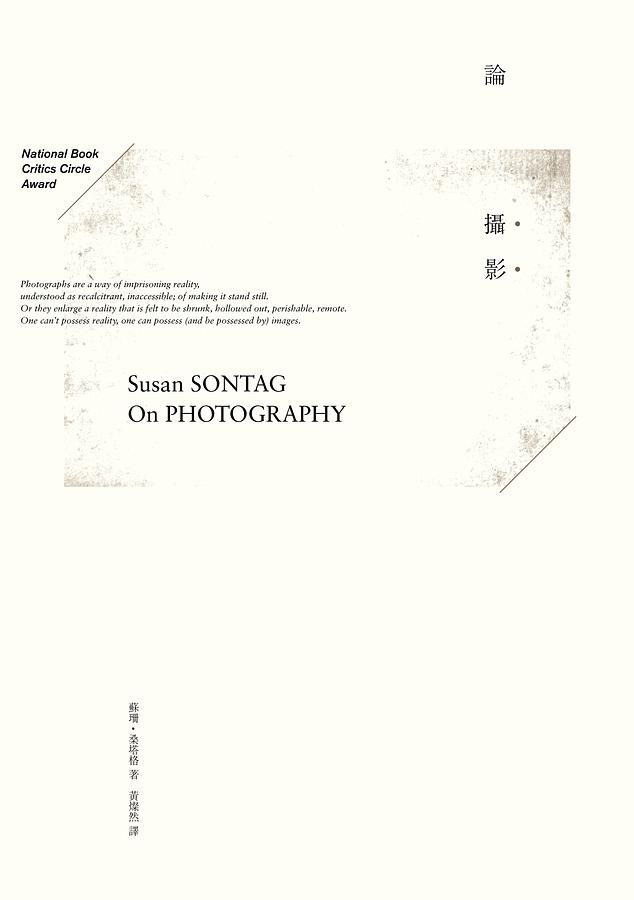

內容簡介 ◎聯合推薦攝影家/阮義忠元智大學藝術與設計系系主任/阮慶岳台北教育大學藝術與造型設計學系教授/林志明政治大學廣播電視學系副教授/陳儒修破報總編輯/黃孫權 《論攝影》出版於一九七七年,轟動一時,引起廣泛的討論,並榮獲當年的全國書評人評論組首獎,至今仍被譽為「攝影界的《聖經》」,文藝批評的經典著作。 蘇珊.桑塔格提出開創性的攝影評論,對與這項藝術形式有關的種種道德和美學議題提出強烈質詢。攝影影像無所不在。它們擁有震撼、引誘人心,或讓人理想化的能力;它們創造一種懷舊感並讓人將其當成記憶來使用;它們被當成證據來反對我們或認同我們。桑塔格透過這六篇尖銳鋒利的評論,檢視攝影的社會角色。她問道:這些無所不在的影像是如何影響我們觀看世界的方式;我們又是如何倚賴這些影像為我們的生活提供現實感和權威性。 《論攝影》不僅是一本論述攝影的經典著作,而且是一本論述廣泛意義上的現代文化的經典著作,一部分原因是在現代社會裏攝影影像無所不在,覆蓋我們生活的方方面面。它不是一本關於攝影的專業著作,書中也沒有多少攝影術語,儘管有志於攝影者,無疑都應人手一冊。 在這本著作中,桑塔格深入地探討攝影的本質,包括攝影是不是藝術,攝影與繪畫的互相影響,攝影與真實世界的關係,攝影的捕食性和侵略性等等。她認為攝影本質上是超現實的,不是因為攝影採取了超現實主義的表達手法,而是因為超現實主義就隱藏在攝影企業的核心。 攝影表面上是反映現實,但實際上攝影影像自成一個世界,一個影像世界,企圖取代真實世界,給觀者造成影像即是現實的印象,給影像擁有者造成擁有影像即是擁有實際經驗的錯覺。 對讀者而言,這本書的豐富性和深刻性不在於桑塔格得出什麼結論,而在於她的論述過程和解剖方法。這是一種抽絲剝繭的論述,一種冷靜而鋒利的解剖。精采紛呈,使人目不暇接。桑塔格一向以其莊嚴的文體著稱,但她的挖苦和諷刺在這本著作中亦得到充分的發揮。--摘自〈譯後記〉

各界推薦 「攝影與生俱來洞見現實卻也可能蒙蔽真實的能力,猶如二面刃般刺探著人性慾望與本質,在本書中一覽無遺。」--國立台北藝術大學美術系助理教授/姚瑞中 「一本非常重要又具原創性的作品……今日,凡是想深入探討或分析攝影在我們這個富裕的大眾媒體社會中扮演了何種角色,都必須從她的這本書開始。」--約翰.伯格 「對過去一百四十年來,攝影影像如何深刻改變了我們觀看世界和自身的方式,提出精采的分析。」--《華盛頓郵報.書世界》 「每一頁都以最恰當的方式,針對攝影這個主題提出重要而激烈的質問。」--《紐約時報書評》 「沒有多少照片能勝過桑塔格的千言萬語。」--《時代》/羅伯.休斯 「因為桑塔格,我們再也不能小看攝影,它不只是藝術界的主力,更是一股日益強大的力量,影響著我們這個全球化社會的本質和命運。」--《新聞週刊》 「在我看來,《論攝影》是這個主題最具原創性和啟發性的研究。」--《紐約客》/卡爾文.崔林 「《論攝影》可能是桑塔格留給世人最重要、印象最深刻的一份書寫。這本書今日看來,或有不少值得爭辯之處,但它對寫實主義攝影所提出的廣泛而銳利的問題意識,不但前無古人,其雄辯的批判話語、道德感和文化洞察力,至今富含充沛的進步意義。在人手一機、隨時隨地幾近「反射性」之拍照行為愈見氾濫的今日,桑塔格《論攝影》裡的諸多論點,依然具有深刻慧黠的解釋力。而我們終於擁有一本譯筆準確、文字洗鍊流暢的中文譯本,這是讀者之福。《論攝影》是思想性的攝影文論,同時可以是所有無法脫身於當代影像魔咒的人們,藉以反思、檢視自己與影像社會的材料。每一位讀書人,都應該仔細閱讀《論攝影》。」--攝影評論者,政大廣電系副教授兼系主任/郭力昕 「影像能記錄但不能取代良知!欣見又一刷《論攝影》面世,讓桑塔格對影像世界的勇猛探索衝擊、挑戰新一代的讀者。」--導演及文化評論家/陳耀成

作者介紹 ■作者簡介蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)(1933-2004)1933年1月16日出生於美國紐約市。難以被歸類的傑出寫作者,不僅是一名小說家、哲學家、文學批評家、符號學家,也是電影導演、劇作家與製片。影響遍及各領域,與西蒙.波娃、漢娜.鄂蘭並列為二十世紀最重要的三位女性知識分子,而有「美國最聰明的女人」的封號。她每發表一本著作都成為了一件文化盛事。代表作品包括:1966年出版的《反詮釋》即成為大學校院經典,令她名噪一時。1977年的《論攝影》獲得國家書評人評論組首獎,至今仍為攝影理論聖經。1978年的《疾病的隱喻》肇於她與乳癌搏鬥的經驗,被女性國家書會列為七十五本「改變世界的女性著述」之一。2000年面世的小說《在美國》為她贏得美國國家書卷獎。桑塔格一生獲獎無數,1996年獲得哈佛大學榮譽博士學位,並當選為美國文學藝術院院士,2001年獲得耶路撒冷獎,表彰其終身的文學成就,2003年再獲頒德國圖書交易會和平獎。雖然她已於2004年12月28日離世,但她提出的問題仍敲打著讀者的心靈,世界也從未停止對她的思考與懷念。■譯者簡介黃燦然1985年開始發表詩歌作品。1990年至今為香港《大公報》國際新聞翻譯。是香港兼備譯詩、寫詩和詩評的全才,而且無人能出其右。著有詩選集《游泳池畔的冥想》,《世界的隱喻》。評論集《必要的角度》等,譯有《見證與愉悅--當代外國作家文選》、《卡瓦菲斯詩集》、《聶魯達詩選》、《蘇珊•桑塔格作品集》、《獄中詩抄》、《時代的喧囂》、《里爾克詩選》和薩爾曼•拉什迪長篇小說《羞恥》等。

產品目錄 在柏拉圖的洞穴裏透過照片看美國,昏暗地憂傷的物件視域的英雄主義攝影信條影像世界引語選粹譯後記

| 書名 / | 論攝影 |

|---|---|

| 作者 / | Sontag, Susan |

| 簡介 / | 論攝影:◎聯合推薦攝影家/阮義忠元智大學藝術與設計系系主任/阮慶岳台北教育大學藝術與造型設計學系教授/林志明政治大學廣播電視學系副教授/陳儒修破報總編輯/黃孫權 |

| 出版社 / | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| ISBN13 / | 9789861203843 |

| ISBN10 / | 9861203842 |

| EAN / | 9789861203843 |

| 誠品26碼 / | 2680536088000 |

| 頁數 / | 304 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8CM |

| 級別 / | N:無 |

導讀 :

(本文作者為文化評論家,電影導演)

在近代美術史上,第一篇討論攝影的重要文章應該是華特.班雅明(Walter Benjamin)寫於一九三一年的《攝影小史》,裏面班雅明引述了匈牙利畫家及攝影師莫霍里—納吉(Mohloy-Nogy)的話:「在未來,不是那些忽略文學的人,而是忽略攝影的人才是文盲。」數年後,《攝影小史》的意念被發展為班雅明更廣為傳誦的宏文《機械複製時代的藝術作品》。

桑塔格最推崇的歐洲評論家有兩位:法國的羅蘭.巴特(Roland Barthes)及德國的班雅明。但我感到最直接影響桑塔格的文化評論的並非巴特,而是班雅明。她的《土星座下》的點題文章讓這命途坎坷的猶太作家,於一九七八年發表。《論攝影》中的七篇文章,成於一九七二至一九七七年,可以想像這期間桑浸潤於班雅明的意念世界,終於在《土星座下》一吐為快。而《土星座下》書中的〈迷人的法西斯〉一文可視為班氏對法西斯美學批評的延續篇,但《論攝影》是桑塔格對班雅明有關新的媒體世代來臨的分析最系統性的回應。出版之年立刻獲得美國國家書評獎(National Book Critics Circle Award),並迅即成為當代人文學界的經典之作。

以下我列出班雅明的《攝影小史》中的一些觀察,是桑塔格這書的理論根基:

1.現代消費大眾的「擁有感」與複製科技互為因果,縮小的影像廣泛流傳,被消費者熱切收購占據。

2. 尤金.阿杰(Eugène Atget)照片中的破落、靜默的巴黎角落是超現實主義的先驅,令現代人與現實疏離,後者忽爾從熟悉變為陌生。

3.以上只是攝影兩刃之一而已,另一刃則高舉大旗宣告:攝影鏡頭化醜為妍。科技影像正不竭地美化這世界。

在桑塔格的書中,尤金.阿杰照片的美學被視為近代攝影的主流,而成為「現代」的特性。桑塔格的「現代」同時指涉「現代」社會及美學上的「現代主義」。但桑塔格更強調的是:攝影複製的影像與傳統寫生的複製有別--科技複製其實逮著了「現實」的痕跡,是一種「記錄」。在大眾傳媒時代,影像日漸取替現實。她所描述的可以說是所謂一個虛擬(simulacra)世界,是一個後現代主義的重要主題,難怪連曾與桑筆戰的「虛擬」哲學掌門人尚.布希亞(Jean Baudrillard)也自承崇敬《論攝影》一書曾多次重讀云云。以下我隨手引述桑書中的一段為證:

「當真實的人在那裏互相殘殺或殘殺其他真實的人時,攝影師留在鏡頭背後,創造另一個世界的一個小元素。那另一個世界,是竭力要活得比我們大家都更長久的影像世界……當代新聞攝影的一些令人難忘的驚人畫面……之所以如此恐怖,一部分原因在於我們意識到這樣一個事實,就是在攝影師有機會在一張照片與一個生命之間作出選擇的情況下,選擇照片竟已變得貌似有理。」

是否充滿「謀殺現實」的布希亞味?

桑塔格依稀視文首引述的莫霍里—納吉的話為挑戰。她的《論攝影》是新世代的「教科書」,令公眾不致淪為「影像」盲。但她也同時承認攝影是她的一個「超主題」(meta-subject),即是一個程度上借題發揮以「討論現代社會的問題,那些複雜的分歧:我們的思想與浮面的觀感的技能的分歧;同時也討論我們的經驗的流程與我們判斷這經驗的能力。」她表示希望這書能燭照消費及資本主義社會內「現代藝術與政治的一些核心問題。」

科技影像的二元性--既「揭露」又「美化」現實--同時觸動了藝術與道德之間的複雜張力,桑塔格層層剝落的凌厲分析,有時召來啟示錄式的風雷。像這一段:

「一個資本主義社會要求一種以影像為基礎的文化。它需要供應數量龐大的娛樂,以便刺激購買力和麻醉階級、種族和性別的傷口。它需要收集數量無限的資訊,若是用來開發自然資源、增加生產力、維持秩序、製造戰爭、為官僚提供職位,那就更好。」

也許是因為桑的這些分析的震撼力,令人幾乎懷疑這影像世界是否為現代主義的末路?又是否導致現代社會無法避免的虛無主義?這些疑問,我曾於與桑塔格的訪談(〈反後現代主義及其他〉)中向她反映。這彷彿促成了她於生前最後出版的著作《旁觀他人之痛苦》內,重新思考《論攝影》的要旨。(她把《旁觀》的濃縮本〈戰爭與攝影〉設計為《蘇珊•桑塔格文選》的壓軸文章,明顯地是一種回應。)我並非妄自尊大,因為我不過向她重提學術界當年的普遍印象而已,並非作出「診症不開方」式的指責或挑戰。

其實《論攝影》與《旁觀》各自獨立,又同時辨證式地角力。許多學者談班雅明的「救贖的批評」(redemptive critique)。《論攝影》中的救贖批評卻隱而不露。明顯地,桑的救贖理念,既沒有班雅明對馬克思主義的憧憬,亦欠奉對猶太教的嚮往期待,完全是世俗與現世的。我因已無法向仙遊的桑塔格再提問,只能在此描畫一些假設。

一九六八年政治哲學家漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)把亡友班雅明的一批文章安排編譯,在美國出版,是國際上的班雅明熱潮的發韌點。年輕的桑塔格敬仰鄂蘭。亦自然而然從班雅明的媒體評論上找到了可供開拓的空間。同年比夫拉(Biafra)被鄰近的尼日利亞(Nigeria)封鎖侵占,一名英國記者帶同攝影師前往採訪,帶回的饑饉中的非洲兒童的滄涼影像,忽爾侵擊西方的良知良能,催生了近代的人道支援運動。六、七○年代當然也是西方反傳統文化最自由奔放的歲月。《反詮釋》能夠迅即傳誦一時,不只因為〈假仙筆記〉,同時也因為書中鼓吹的新感性--新的性別、文化政治。而為這新感性提供合法根據的是民間的反大美帝國主義,更具體來說,是反越戰賦予這一代的理想。

今日的胡志明市的越戰博物館內,以最後一個展廳向國際攝影記者致敬。越戰是近代唯一被影像的力量所遏止的戰爭。當然桑塔格強調「照片本身是中性的」。要通過意識才能拍某種照片或從照片中獲得某些經驗。所以她也指出「沒有韓戰照片可以與越戰照片相比,因為人的意識改變了。」

這場影像的道德勝利是《論攝影》誕生的背景。若她的書彷彿只「報憂不報喜」的話,那是因為喜訊就在身旁,但可能是短暫而不可靠,《論攝影》是文化警號。到二十多年之後,我訪問她之時,喜訊已仿如隔世。當她寫〈旁觀他人受刑求〉之時,美政府不只漠視「影像與現實的生態平衡」,進而陰冷地操控戰地影像的散播。記者必須通過官方安排採訪伊戰,而戰死沙場的遺骸返國下殮的場面也謝絕媒體。

二○○五年卡內基音樂廳的桑塔格悼念會後,家屬送給與會人士一本桑塔格照相簿,裏面不少她的「星光熠熠」的黑白照。但有一幀躍出予我的印象特別深。一九六七年,芳華正茂的桑塔格在擠迫的街上,背後是紐約的員警。她是在一個反越戰的示威會上,她正被拘押,或遣散。

影像能記錄但不能取代良知!

欣見又一刷《論攝影》面世,讓桑塔格對影像世界的勇猛探索衝擊、挑戰新 一代的讀者。

內文 :

攝影做為一種娛樂,已變得幾乎像色情和舞蹈一樣廣泛--這意味著攝影如同所有大眾藝術形式,並不是被大多數人當成藝術來實踐的。它主要是一種社會儀式,一種防禦焦慮的方法,一種權力工具。

攝影最早的流行,是用來紀念被視為家族成員(以及其他團體的成員)的個人的成就。在至少一百年來,結婚照做為結婚儀式,幾乎像規定的口頭表述一樣必不可少。

相機伴隨家庭生活。據法國的一項社會學研究,大多數家庭都擁有一部相機,但有孩子的家庭擁有至少一部相機的機率,要比沒有孩子的家庭高一倍。不為孩子拍照,尤其是在他們還小的時候不為他們拍照,是父母漠不關心的一個徵兆,如同不在拍攝畢業照時現身是青春期反叛的一種姿態。

透過照片,每個家庭都建立本身的肖像編年史--一套袖珍的影像配件,做為家庭聯繫的見證。只要照片被拍下來並被珍視,所拍是何種活動並不重要。

攝影成為家庭生活的一種儀式之時,也正是歐洲和美洲工業化國家的家庭制度開始動大手術之際。隨著核心家庭這一幽閉恐懼症的單元從規模大得多的家族凝聚體分裂出來,攝影不棄不離,回憶並象徵性地維繫家庭生活那岌岌可危的延續性和逐漸消失的近親遠房。

照片,這些幽影般的痕跡,象徵性地提供了散離的親人的存在。一個家庭的相冊,一般來說都是關於那個大家族的--而且,那個大家族僅剩的,往往也就是這麼一本相冊。

由於照片使人們假想擁有一個並非真實的過去,因此照片也幫助人們擁有他們在其中感到不安的空間。是以,攝影與一種最典型的現代活動--旅遊--並肩發展。

歷史上第一次,大批人定期走出他們住慣了的環境去做短期旅行。玩樂旅行而不帶相機,似乎是一樁極不自然的事。照片可提供無可辯駁的證據,證明人們有去旅行,計畫有實施,也玩得開心。照片記錄了在家人、朋友、鄰居的視野以外的消費順序。儘管相機能把各種各樣的經驗真實化,但是人們對相機的依賴並沒有隨著旅行經驗的增加而減少。

拍照滿足大都市人累積他們乘船逆艾伯特尼羅河而上或到中國旅行十四天的紀念照的需要,與滿足中下階層度假者抓拍艾菲爾鐵塔或尼加拉瓜大瀑布快照的需要是一樣的。

拍照是核實經驗的一種方式,也是拒絕經驗的一種方式--也即僅僅把經驗局限於尋找適合拍攝的對象,把經驗轉化為一個影像、一個紀念品。旅行變成累積照片的一種戰略。

拍照這一活動本身足以帶來安慰,況且一般可能會因旅行而加深的那種迷失感,也會得到緩解。大多數遊客都感到有必要把相機擱在他們與他們遇到的任何矚目的東西之間。

他們對其他反應沒有把握,於是拍一張照。這就確定了經驗的樣式:停下來,拍張照,然後繼續走。這種方法尤其吸引那些飽受無情的職業道德摧殘的人--德國人、日本人和美國人。使用相機,可平息工作狂的人在度假或自以為要玩樂時所感到的不工作的焦慮。他們可以做一些彷彿是友好地模擬工作的事情:他們可以拍照。

被剝奪了過去的人,似乎是最熱情的拍照者,不管是在國內還是到國外。生活在工業化社會裏的每個人,都不得不逐漸放棄過去,但在某些國家例如美國和日本,與過去的割裂所帶來的創傷特別尖銳。

一九五○與六○年代富裕而庸俗的美國粗魯遊客的寓言,在一九七○年代初期已被具有群體意識的日本遊客的神祕性取代:估價過高的日元帶來的奇蹟,剛把他們從島嶼監獄裏釋放出來。這些日本遊客一般都配備兩部相機,掛在臀部兩邊。

攝影已變成體驗某些事情、表面上參與某些事情的主要手段之一。一幅全頁廣告顯示一小群人擠著站在一起,朝照片外窺望,除了一人外,他們看上去都驚訝、興奮、苦惱。

那個表情特別的人,把一部相機舉到眼前;他似乎泰然自若,幾乎是在微笑著。在其他人都是些被動、明顯誠惶誠恐的旁觀者的情況下,那個擁有一部相機的人變成某種主動的東西,變成一個窺淫癖者:只有他控制局面。這些人看見什麼?我們不知道。

而這並不重要。那是一次事件:是值得一看,因而值得拍照的東西。廣告詞以黑底白字橫跨照片下端,約占照片三分之一篇幅,恍如從電傳打字機打出的消息,僅有六個詞:「……布拉格……胡士托 ……越南……札幌……倫敦德里 ……萊卡 。」破滅的希望、青年人的放浪形骸、殖民地戰爭和冬季體育活動是相同的--都被相機平等化了。拍照與世界的關係,是一種慢性窺淫癖的關係,它消除所有事件的意義差別。

一張照片不只是一次事件與一名攝影者遭遇的結果;拍照本身就是一次事件,而且是一次擁有更霸道的權利的事件--干預、入侵或忽略正在發生的無論什麼事情。我們對情景的感受,如今要由相機的干預來道出。

相機之無所不在,極有說服力地表明時間包含各種有趣的事件,值得拍照的事件。這反過來很容易使人覺得,任何事件,一旦在進行中,無論它有什麼道德特徵,都不應干預它,而應讓它自己發展和完成--這樣,就可以把某種東西--照片--帶進世界。

事件結束後,照片將繼續存在,賦予事件在別的情況下無法享受到的某種不朽性(和重要性)。當真實的人在那裏互相殘殺或殘殺其他真實的人時,攝影師留在鏡頭背後,創造另一個世界的一個小元素。那另一個世界,是竭力要活得比我們大家都更長久的影像世界。

攝影基本上是一種不干預的行為。當代新聞攝影的一些令人難忘的驚人畫面例如一名越南和尚伸手去拿汽油罐、一名孟加拉游擊隊員用刺刀刺一名被五花大綁的通敵者的照片之所以如此恐怖,一部分原因在於我們意識到這樣一個事實,就是在攝影師有機會在一張照片與一個生命之間做出選擇的情況下,選擇照片竟已變得貌似有理。

干預就無法記錄,記錄就無法干預。吉加.維爾托夫 的偉大電影《持電影攝影機的人》(Man with a Movie Camera,1929)提供了一個完美形象,也即攝影師做為一個處於不斷運動中的人,一個穿過一連串性質不同的事件的人,其行動是如此靈活和快速,壓根兒就不可能有什麼干預。

希區考克 的《後窗》(Rear Window,1954)則提供了互補的形象:由詹姆斯.史都華(James Stewart)飾演的拍照者透過相機與一個事件建立緊張的關係,恰恰是因為他一條腿斷了,必須坐輪椅;由於暫時不能活動,使得他無法對他所看見的事情採取行動,如此一來拍照就變得更重要。哪怕無法做出身體行動意義上的干預,使用相機也仍不失為一種參與形式。

雖然相機是一個觀察站,但拍照並非只是消極觀察。就像窺淫癖一樣,拍照至少是一種緘默地、往往是明白地鼓勵正在發生的事情繼續下去的方式。拍照就是對事情本身、對維持現狀不變(至少維持至拍到一張「好」照片)感興趣,就是與只要可以使某一物件變得有趣和值得一拍的無論什麼事情配合--包括另一個人的痛苦和不幸,只要有趣就行了。

「我總是覺得,攝影是一種下流的玩藝兒--這也是我喜愛攝影的原因之一,」黛安.阿巴斯 寫道,「我第一次做攝影時,感到非常變態。」做一位專業攝影師,可以被認為是下流的(借用阿巴斯的通俗話),如果攝影師追求被認為是骯髒的、禁忌的、邊緣的題材。但是,下流的題材如今已不容易找。

而拍照的變態的一面到底是什麼呢?如果專業攝影師在鏡頭背後常常有性幻想,那麼變態也許就在於這些幻想既貌似有理,又如此不得體。安東尼奧尼 在《春光乍洩》(Blowup,1966)中,讓時裝攝影師拿著相機在薇蘇絲卡(Verushka)的身體上方晃來晃去變換位置,不斷地按快門。真個是下流!

事實上,使用相機並不是色瞇瞇地接近某人的理想方式。在攝影師與其拍攝對象之間,必定要有距離。相機不能強姦,甚至不能擁有,儘管它可以假設、侵擾、闖入、歪曲、利用,以及最廣泛的隱喻意義上的暗殺--所有這些活動與性方面的推撞和擠壓不同,都是可以在一定距離內進行的,並帶著某種超脫。

在麥可.鮑威爾 那部非凡的電影《偷窺狂》(Peeping Tom,1960)中,性幻想就要強烈得多。這並不是一部關於偷窺狂、而是一部關於精神變態者的電影,主角在替婦女們拍照時,利用隱藏在相機裏的武器殺她們。

他從未碰觸過他的拍攝對象。他對她們的身體不懷欲望;他要的是她們以拍成電影的影像形式存在的樣子--那些顯示她們經歷自己的死亡的影像--然後在家裏放映,在孤獨中取樂。

該電影假設性無能與侵犯之間,專業化的外表與殘暴之間有聯繫,這些聯繫指向那個與相機有聯繫的中心幻想。相機做為陰莖,無非是大家都會不自覺地使用的那個難以避免的隱喻的小小變體。

無論我們對這個幻想的意識多麼朦朧,每當我們談到把膠捲「裝入」相機、拿相機「對準」某人或「拍攝」 一部電影時,都會毫不掩飾地說到它。

重新給舊式相機裝膠捲,要比重新給俗稱「棕色貝斯」的毛瑟槍裝子彈更笨拙和更困難。現代相機試圖成為鐳射槍。一個廣告如此寫道:

雅斯卡電子(Yashica Electro)35GT是太空時代相機,你一家人都會愛上它。日夜都能拍出美麗照片。全自動。絕無失誤。只要對準、聚焦、按下。其他由GT的電腦頭腦和電子快門去打理。

相機跟汽車一樣,是做為捕食者的武器來出售的--盡可能地自動,隨時猛撲過去。大眾口味期待簡便、隱形的技術。製造商向顧客保證拍照毋須技能或專業知識,保證相機無所不知,能夠對意志那輕微的壓力作出反應。就像轉動點火開關鑰匙或扣動扳機一樣簡單。

相機像槍枝和汽車,是幻想機器,用起來會上癮。然而,儘管普通語言和廣告誇大其詞,它們卻不會致命。在把汽車當成槍枝那樣來推銷的誇張法中,至少有一點倒是非常真實的:除了戰時,汽車殺人比槍枝還多。

相機/槍枝不會殺人,因此那個不祥的隱喻似乎只是虛張聲勢罷了--像一個男人幻想兩腿間有一支槍、一把刀或一件工具。不過,拍照的行為仍有某種捕食意味。拍攝人即是侵犯人,把他們視作他們從未把自己視作的樣子,了解他們對自己從不了解的事情;它把人變成可以被象徵性地擁有的物件。一如相機是槍枝的昇華,拍攝某人也是一種昇華式的謀殺--一種軟謀殺,正好適合一個悲哀、受驚的時代。

最終,人們可能學會多用相機而少用槍枝來發洩他們的侵略欲,代價是使世界更加影像氾濫。人們開始捨子彈而取膠捲的一個局面是,在東非,攝影遊獵正在取代槍枝遊獵。

游獵者手持「哈蘇」相機(Hasselblad)而不是「溫徹斯特」步槍;不是用望遠鏡瞄準器來把步槍對準獵物,而是透過取景器來取景。在十九世紀末的倫敦,巴特勒 抱怨說:「每一片灌木叢裏都有一個攝影者,像吼咆的獅子到處逛蕩,尋找他可以吞噬的人。」如今,攝影師正在追逐真野獸,牠們到處被圍困,已稀少得沒得殺了。

槍枝在這場認真的喜劇也即生態遊獵中,已蛻變成相機,因為大自然已不再是往昔的大自然--人類不再需要防禦它。如今,大自然--馴服、瀕危、垂死--需要人類來保護。當我們害怕,我們射殺。當我們懷舊,我們拍照。

現在是懷舊的時代,而照片積極地推廣懷舊。攝影是一門輓歌藝術,一門黃昏藝術。大多數被拍攝對象--僅僅憑著被拍攝--都滿含感染力。一個醜陋或怪異的被拍攝物可能令人感動,因為它已由於攝影師的青睞而獲得尊嚴。一個美麗的被拍攝物可能成為疚愧感的對象,因為它已衰朽或不再存在。所有照片都「使人想到死」。

拍照就是參與另一個人(或物)的必死性、脆弱性、可變性。所有照片恰恰都是通過切下這一刻並把它凍結,來見證時間的無情流逝。

相機開始複製世界的時候,也正是人類的風景開始以令人眩暈的速度發生變化之際:當無數的生物生活形式和社會生活形式在極短的時間內逐漸被摧毀的時候,一種裝置應運而生,記錄正在消失的事物。

尤金.阿杰 和布拉賽 鏡頭下那鬱鬱寡歡、紋理複雜的巴黎已幾乎消失。就像死去的親友保留在家庭相冊裏,他們在照片中的身影驅散他們的亡故給親友帶來的某些焦慮和悔恨一樣,現已被拆毀的街區和遭破壞並變得荒涼的農村地區的照片,也為我們提供了與過去的零星聯繫。

一張照片既是一種假在場,又是不在場的標誌。就像房間裏的柴火,照片,尤其是關於人、關於遙遠的風景和遙遠的城市、關於已消逝的過去的照片,是遐想的刺激物。照片可能喚起的那種不可獲得感,直接輸入那些其渴望因距離而加強的人的情欲裏。

藏在已婚婦人錢包裏的情人的照片、貼在少男少女床邊牆上的搖滾歌星的海報照片、別在選民外衣上的政客競選徽章的頭像、扣在計程車遮陽板上的計程車司機子女的快照--所有這些對照片的驅邪物式的使用,都表達一種既濫情又暗含神奇的感覺:都是企圖接觸或認領另一個現實。

照片能以最直接、實效的方式煽動欲望--例如當某個人收集適合發洩其欲望的無名者照片,做為手淫的輔助物。當照片被用來刺激道德衝動時,問題就變得更複雜。

欲望沒有歷史--至少,它在每個場合被體驗時,都是逼在眼前的、直接的。它由原型引起,並且在這個意義上來說,是抽象的。但道德情感包含在歷史中,其面貌是具體的,其情景總是明確的。

因此,利用照片喚醒欲望與利用照片喚醒良心,兩者的情況幾乎是相反的。鼓動良心的影像,總是與特定的歷史環境聯繫在一起。影像愈是籠統,發揮作用的可能性就愈小。

一張帶來某個始料不及的悲慘地區的消息的照片,除非有激發情感和態度的適當背景,否則就不會引起輿論的注意。馬修•布萊迪 及其同事所拍攝的戰場恐怖的照片,並沒有減弱人們繼續打內戰的熱情。被關押在安德森維爾(Andersonville)的衣衫襤褸、瘦骨嶙峋的俘虜的照片,卻煽起北方的輿論--反對南方。

(安德森維爾的照片的效應,部分應歸因於當年看照片時的新奇感。)一九六○年代眾多美國人對政治的理解,使他們可以在看到桃樂絲.蘭格一九四二年在西海岸拍攝的「二世」 被運往拘留營的照片時,認識到照片中被拍攝者的真相--政府對一大群美國公民所犯的罪行。

在一九四○年代看到這些照片的人,沒有幾個會激起這種毫不含糊的反應;那時候判斷的基礎,被支持戰爭的共識所遮蔽。照片不會製造道德立場,但可以強化道德立場--且可以幫助建立剛開始形成的道德立場。

照片可能比活動的影像更可記憶,因為它們是一種切得整整齊齊的時間,而不是一種流動。電視是未經適當挑選的流動影像,每一幅影像取消前一幅影像。

每一張靜止照片都是一個重要時刻,這重要時刻被變成一件薄物,可以反復觀看。像在一九七二年刊登於世界大多數報紙頭版的那幅照片--一名剛被淋了美軍凝固汽油的赤裸裸的越南女童,在一條公路上朝著相機奔跑,她張開雙臂,痛苦地尖叫--其增加公眾對戰爭的反感的力量,可能超過電視播出的數百小時的暴行畫面。