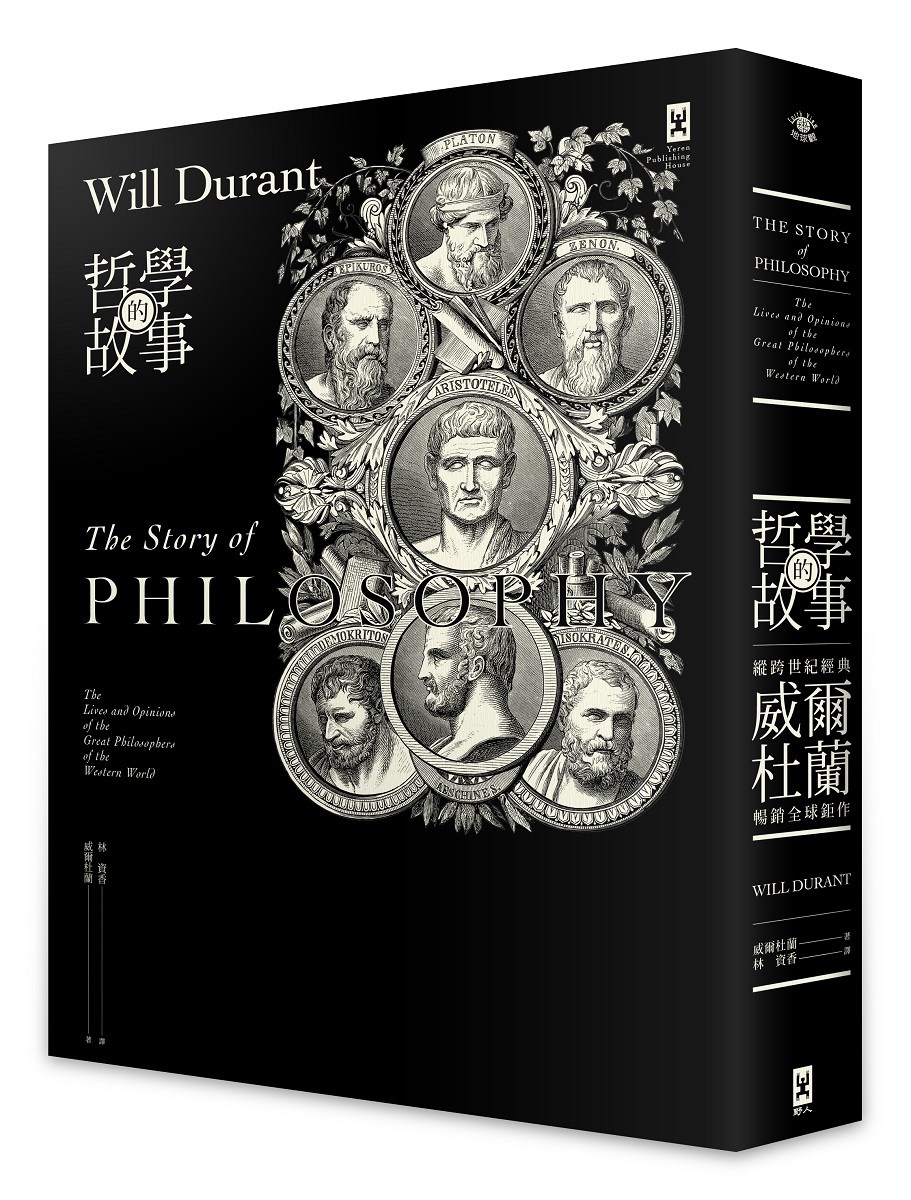

The Story of Philosophy: The Lives and Opinions of the Great Philosophers of the Western World

| 作者 | William James Durant |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 哲學的故事: 跨世紀經典, 威爾杜蘭暢銷全球鉅作:有史以來最多人讀過的哲學書,普立茲非小說獎得主威爾杜蘭成名代表作,「哲學入門必讀書單」次次上榜。哲學導讀最佳讀本。 |

| 作者 | William James Durant |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 哲學的故事: 跨世紀經典, 威爾杜蘭暢銷全球鉅作:有史以來最多人讀過的哲學書,普立茲非小說獎得主威爾杜蘭成名代表作,「哲學入門必讀書單」次次上榜。哲學導讀最佳讀本。 |

內容簡介 有史以來最多人讀過的哲學書,普立茲非小說獎得主威爾杜蘭成名代表作,「哲學入門必讀書單」次次上榜。哲學導讀最佳讀本。出版第一年再版22次,迅速譯成18種語言席捲全球。杜威:「威爾杜蘭首先是一位歷史學家,他博學強識,能將過去與當下融會貫通,也因此,他又被譽為二十世紀最重要的哲學家之一。」威爾杜蘭以寓教於樂的文字,描述世界最偉大思想家的生平與成果,從蘇格拉底到桑塔耶那,深具無盡的啟發性。《哲學的故事》不僅提供了讀者像是柏拉圖、亞里斯多德、法蘭西斯‧培根、斯賓諾沙、康德、伏爾泰、洛克及其他類似的世界知名「心靈君王」之思想觀念與哲學體系,更詳述了他們有血有肉的生平傳記。書中不止囊括了舊時代的哲學巨擘,也包含了舉世聞名的現代哲學家,包括柏格森、克羅齊、羅素、杜威,都在此發光發熱;同時,作者亦詳加檢視這些哲學家們的時空背景及其對我們現代智識遺產的影響。書頁中充滿了智慧之語與幽默機智,字字珠璣。對哲學的門外漢來說,這一本以威爾杜蘭活潑簡潔的獨特風格寫成之書,就宛如大學中所開設的一門完整的哲學課程。《哲學的故事》已證明其存在的價值,它對渴求哲學整體觀點之人開啟了智識冒險與成長的前景,並在萬物最初與最終的恆久基本問題上,為他們向世界最偉大的哲學家尋求最明智、最堅不可摧的答案。

作者介紹 ■作者簡介威爾杜蘭(William James ""Will"" Durant,1885.11.5-1981.11.7)曾獲頒普立茲獎(Pulitzer Prize)(1968)與自由勳章(Medal of Freedom)(1977)。他花了超過五十年的時間撰寫廣受好評的《世界文明史》十一卷系列叢書﹝最後數卷是與妻子愛麗兒(Ariel)合著﹞。他的《西方哲學故事》(1926)比所有其他的書籍吸引了更多的人開始探索哲學這個主題。在杜蘭漫長的一生中,他始終熱情不減地致力於使哲學脫離學術界的象牙塔、走進常民的生活;而在宣導博愛精神與社會改革之類的人權出版品開始普及之前,他就已經是這類出版品的倡導者。杜蘭藉由他寓教於樂的作品,不斷帶給全世界的讀者啟發,激勵上百萬的人追求擁有偉大視野、理解及寬恕的生活。■譯者簡介林資香台北人,國立台灣大學圖書館學學士,美國伊利諾大學香檳分校廣告碩士。曾任職於廣告公司與航空公司,目前為文字工作者,專職編輯、寫作與翻譯,曾譯有《西藏禪修書》、《西藏心瑜伽2:合而為一雙人篇》、《與靈共存:一位靈魂療癒師讓亡者好走、生者安心的動人故事》、《希望之翼:倖存的奇蹟,以及雨林與我的故事》、《什麼樣的業力輪迴,造就現在的你》等書。

產品目錄 導讀--南方朔(作家)推薦序:哲學思想烹飪學--范疇(作家、評論家)再版序言給讀者的話引言:哲學的用途第一章 柏拉圖 PLATOI. 柏拉圖的時代背景 The Context of PlatoII. 蘇格拉底 SocratesIII. 柏拉圖的醞釀與準備 The PreparationIV. 道德問題 The Ethical ProblemV. 政治問題 The Political ProblemVI. 心理問題 The Psychological ProblemVII. 心理解決方案 The Psychological SolutionVIII. 政治解決方案 The Political SolutionIX. 道德解決方案 The Ethical SolutionX. 對柏拉圖的批評 Criticism第二章 亞里斯多德與希臘科學 ARISTOTLE AND GREEK SCIENCEI. 亞里斯多德的時代背景 The Historical BackgroundII. 亞里斯多德的成果 The Work of AristotleIII. 邏輯的基礎 The Foundation of LogicIV. 科學的組織架構 The Organization of Science1. 亞里斯多德以前的希臘科學 Greek Science before Aristotle2. 身為自然主義者的亞里斯多德 Aristotle as a Naturalist3. 生物學的基礎 The Foundation of BiologyV. 形上學與上帝的本質 Metaphysics and the Nature of GodVI. 心理學與藝術的本質 Psychology and the Nature of ArtVII. 倫理學與幸福的本質 Ethics and the Nature of HappinessVIII. 政治學Politics1. 共產主義與保守主義 Communism and Conservatism2. 婚姻與教育 Marriage and Education3. 民主政體與貴族政體 Democracy and AristocracyIX. 對亞里斯多德的批評 CriticismX. 晚年及死亡 Later Life and Death第三章 法蘭西斯‧培根 FRANCIS BACONI. 從亞里斯多德到文藝復興 From Aristotle to the RenaissanceII. 法蘭西斯‧培根的政治生涯 The Political Career of Francis BaconIII. 培根散文集 The EssaysIV. 偉大的復興 The Great Reconstruction1. 學術的進展 The Advancement of Learning2. 新工具論 The New Organon3. 科學的烏托邦 The Utopia of ScienceV. 對培根的批評 CriticismVI. 結語 Epilogue第四章 斯賓諾沙 SPINOZAI. 歷史與傳記 Historical And Biographical1. 猶太人的奧德賽 The Odyssey of the Jews2. 斯賓諾沙的教育 The Education of Spinoza3. 逐出教會 Excommunication4. 退隱與死亡 Retirement and DeathII. 關於宗教與國家的論述the Treatise on Religion and the StateIII. 智識的提升 The Improvement of the IntellectIV. 倫理學 The Ethics1. 自然與上帝 Nature and God2. 物質與心智 Matter and Mind3. 理性智慧與道德 Intelligence and Morals4. 宗教與不朽 Religion and ImmortalityV. 關於政治的論述 The Political TreatiseVI. 斯賓諾沙的影響 The Influence of Spinoza第五章 伏爾泰與法國啟蒙運動 VOLTAIRE AND THE FRENCH ENLIGHTMENTI. 巴黎:伊底帕斯王 Paris: OedipusII. 倫敦:英國書信集 London: Letters On The EnglishIII. 西雷:浪漫史 Cirey: The RomancesIV. 波茨坦與腓特烈大帝 Potsdam And FredrickV. 幸福園:論道德 Les Délices: The Essay On MoralVI. 費爾尼:憨第德 Ferny: CandideVII. 百科全書與哲學辭典 The Encyclopedia And The Philosophic DictionaryVIII. 摧毀不名譽者IX. 伏爾泰與盧梭Voltaire and RousseauX. 結局第六章 伊曼努爾‧康德與德國的唯心論 IMMNUEL KANT AND GERMAN IDEALISMI. 通往康德之路 Roads to Kant1. 從伏爾泰到康德 From Voltaire to Kant2. 從洛克到康德 From Locke to Kant3. 從盧梭到康德 From Rousseau to KantII. 康德本尊 Kant HimselfIII. 純粹理性批判 The Critique of Pure Reason1. 先驗感性論 Transcendental Esthetic2. 先驗分析論 Transcendental Analytic3. 先驗辯證論 Transcendental DialecticIV. 實踐理性批判 The Critique of Practical ReasonV. 關於宗教和理性 On Religion and ReasonVI. 關於政治與永恆和平 On Politics and Eternal PeaceVII. 對康德的批評與評價 Criticism and EstimateVIII. 簡述黑格爾 A Note on Hegel第七章 叔本華 SCHOPENHAUERI. 叔本華的時代背景 The AgeII. 叔本華其人 The ManIII. 表象的世界 The World as IdeaIV. 意志的世界 The World as Will1. 生存的意志 The Will to Live2. 繁殖的意志 The Will to ReproduceV. 邪惡的世界 The World as EvilVI. 生命的智慧 The Wisdom of Life1. 哲學 Philosophy2. 天才 Genius3. 藝術 Art4. 宗教 ReligionVII. 死亡的智慧 The Wisdom of DeathVIII. 對叔本華的批評 Criticism第八章 赫伯特‧斯賓塞 HERBERT SPENCERI. 孔德與達爾文 Comte and DarwinII. 斯賓塞的成長與發展 The Development of SpencerIII. 第一項原則 First Principles1. 不可知者 The Unknowable2. 進化論 EvolutionIV. 生物學:生命的進化 Biology: The Evolution of LifeV. 心理學:心智的進化 Psychology: The Evolution of MindVI. 社會學:社會的進化 Sociology: The Evolution of SocietyVII. 倫理學:道德的進化 Ethics: The Evolution of MoralsVIII. 對斯賓塞的批評 Criticism1. 第一項原則 First Principles2. 生物學與心理學 Biology and Psychology3. 社會學與倫理學 Sociology and EthicsIX. 結論 Conclusion第九章 弗里德里希‧尼采 FRIEDRICH NIETZSCHEI. 尼采的思想脈絡 The Lineage of NietzscheII. 青少年時期 YouthIII. 尼采與華格納 Nietzsche and WagnerIV. 查拉圖斯特拉之歌 The Song of ZarathustraV. 英雄的道德 Hero-moralityVI. 超人 The SupermanVII. 衰敗 DecadenceVIII. 貴族政體 AristocracyIX. 對尼采的批評 CriticismX. 終曲 Finale第十章 當代歐洲哲學家:柏格森、克羅齊及伯特蘭‧羅素 CONTEMPORARY EUROPEAN PHILOSOPHERSI. 亨利‧柏格森 Henri Bergson1. 對抗唯物論的反叛 The Revolt Against Materialism2. 心智與大腦 Mind and Brain3. 創造進化論 Creative Evolution4. 對柏格森的批評CriticismII. 貝內德托‧克羅齊 Benedetto Croce1. 克羅齊其人 The Man2. 精神哲學 The Philosophy of the Spirit3. 美是什麼? What Is Beauty4. 對克羅齊的批評 CriticismIII. 伯特蘭‧羅素 Bertrand Russel1. 邏輯學家 The Logician2. 改革者 The Reformer3. 後記 Epilogue第十一章 當代美國哲學家:桑塔耶那、詹姆斯及杜威 CONTEMPORARY AMERICAN PHILOSOPHERS引言 IntroductionI. 喬治‧桑塔耶那 George Santayana1. 生平 Biographical2. 懷疑主義與動物信仰 Scepticism and Animal Faith3. 理性科學 Reason in Science4. 理性宗教 Reason in Religion5. 理性社會 Reason in Society6. 評論 CommentII. 威廉‧詹姆斯 William James1. 其人 Personal2. 實用主義 Pragmatism3. 多元論 Pluralism4. 評論 CommentIII. 約翰‧杜威 John Dewey1. 教育 Education2. 工具主義 Instrumentalism3. 科學及政治 Science and Politics結語 Conclusion詞彙表 Glossary參考書目 Bibliography索引 Index

| 書名 / | 哲學的故事: 跨世紀經典, 威爾杜蘭暢銷全球鉅作 |

|---|---|

| 作者 / | William James Durant |

| 簡介 / | 哲學的故事: 跨世紀經典, 威爾杜蘭暢銷全球鉅作:有史以來最多人讀過的哲學書,普立茲非小說獎得主威爾杜蘭成名代表作,「哲學入門必讀書單」次次上榜。哲學導讀最佳讀本。 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789863841692 |

| ISBN10 / | 9863841692 |

| EAN / | 9789863841692 |

| 誠品26碼 / | 2681400815005 |

| 頁數 / | 608 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 17X23CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 哲學的用途

即便在形上學的海市蜃樓之中,每個學生都能感受到哲學的樂趣與吸引力,直到肉體存在的粗俗必要性,將他們從思想的高度拖下,來到經濟衝突與獲取的商業現實。我們大多數人都曾經歷過若干生命中的黃金歲月,當時哲學正就如柏拉圖所稱,是一項「寶貴的樂趣」;當時對於尚不至於太過難以捉摸的真理之熱愛,比之對於肉體方面以及世界無用的糟粕之渴望,似乎是一項無以倫比的光榮。早年對於智慧的這種追求,始終在我們心中殘留了些許的惆悵與感傷。「生命有其意義,」對布朗寧(Browning)所言,我們感同身受:「發現它的意義是我樂趣的源泉。」我們的生命中有太多無意義之事,躊躇不決與徒勞無功的事相互抵消,與我們周遭以及內在的混亂不斷搏鬥;但我們始終深信,我們的內心有著某種重要而有意義的事物──只要我們能夠破解自己靈魂的密碼;我們渴望去了解。「生命對我們的意義,是不斷地轉化我們的一切成為光與火焰,或是讓我們遇見光與火焰。」 我們就像《卡拉馬助夫兄弟們》(The Brothers Karamazov)中的米卡(Mitya)──「是其中一個不想要金銀財寶、只想得到問題解答的人。」我們想抓住瞬間即逝的事物之價值與觀點,藉此將自己拉出、脫離日常境況的混亂漩渦;我們想在一切為時已晚之前,預知什麼事是小事、什麼事是大事;我們想在當下就看出事物永遠不變的本質──「在永恆之光中」;我們想學會當面嘲笑無可避免之結果,甚至微笑面對死亡的威脅;我們想要有完整的自我,藉由譴責、協調我們的渴望以調整我們的能量,因為在倫理學與政治學中,協調一致的能量是具有決定權的結論,或許在邏輯與形上學中也是如此。「要成為哲學家,」梭羅如是說,「不是只要有精微的思想,甚至也不是要成立一個學派,而是要熱愛智慧,並根據其要求,過一種簡單、獨立、寬厚、信任的生活。」我們可以肯定,如果我們能夠找到智慧,所有其他的事物都會隨之而來。「你們要先尋求心靈的美好事物,」培根勸誡我們,「然後其他的一切,不是源源不絕而來,就是會讓我們感受不出它的損失。」 真理不會使我們富裕,但會使我們自由。

有些不怎麼溫和的讀者會在這裡制止我們,告訴我們說,哲學跟西洋棋一樣毫無用處,跟愚昧無知一樣含糊不清,跟心滿意足一樣停滯不前。「如此荒謬的事物,」西塞羅說,「只能在哲學家的書本中找到。」毫無疑問,某些哲學家擁有各式各樣的智慧,就是沒有常識;許多哲學能夠飛翔,是由於稀薄空氣的升降動力。在我們的這趟航行當中,我們下定決心只駛進光之港口,避開形上學的濁流以及神學爭議的「眾多冠冕堂皇之海」。然而,哲學果真停滯不前嗎?科學似乎總是有所進展,而哲學似乎總是步步潰敗。這只是因為,哲學承擔了艱鉅而危險的任務──對付尚無法以科學方法處理的問題,像是善與惡、美與醜、秩序與自由、生與死這類的問題。因此,一旦某個探索的領域產生了可以有確切公式存在的知識,就會被稱之為科學;每一門科學都始於哲學,終於藝術,產生於假設,匯流為成果。哲學是對未知事物(像是形上學)或不精確的已知事物(像是倫理或政治哲學)的一種假設性詮釋與演繹。在這場圍攻真理的戰事中,哲學是位於前線的戰壕,科學則是攻克的領土;科學身後是安全的大後方,在其中,知識與藝術建立了我們不完美但令人驚嘆的世界。哲學看來似乎在原地踏步、困惑而不知所措;但這只是因為它把勝利的果實都留給了它的女兒──科學,它自己則帶著莊嚴的不滿足,再度進入那不確定、尚未被探索的世界。

我們應該變得更專門、更技術嗎?科學是分析的描述,哲學則是綜合的解讀;科學希望把整體分解成部分,把生物分解成器官,把晦澀難解變成已知事物;它並未探索事物的價值與理想的可能性,也並未探索它們全體以及最終的意義,而是滿足於展示它們的現實性與運作現況,堅決窄化自己的目光於事物現下的性質與過程。在屠格涅夫(Turgenev)的詩中,科學家跟大自然一樣地不偏不倚:他對於天才的創造性煎熬與掙扎,就跟他對於跳蚤的腿有同樣的興趣。然而,哲學家並不滿足於描繪事實,而是希望查明事實與經驗的普遍關係,從而探索其意義與價值;他以經過解讀的綜合性來結合事物,試圖把這個偉大的宇宙之錶──被好奇的科學家拆開來分析檢查──拼湊在一起,並比之前運作得更好。科學告訴我們如何去治癒、如何去殺戮,因此降低了零星的死亡率,卻在戰爭中進行大批的屠殺;只有智慧──根據所有經驗加以調和的渴望──能夠告訴我們何時去治癒、何時去殺戮。觀察過程、建構方法是科學之事,而批評、協調目標則是哲學之務;因為這些日子以來,我們的方法與工具已然倍增至遠超過我們對理想與目標的詮釋與綜合之範圍,我們的生命充滿了喧嘩與騷動,意味著什麼?什麼也沒有。因為,一個事實除了它與渴望的關係之外,什麼也不是;除了它與目的及整體的關係之外,它是不完整的。科學沒有哲學,事實沒有洞察觀點與價值判斷,都無法拯救我們脫離浩劫與絕望。科學給我們知識,但只有哲學能給我們智慧。

具體來說,哲學意味著並包括了五個研討與論述的領域,亦即邏輯學、美學、倫理學、政治學與形上學。邏輯學是對於思想與研究的理想方法之探討,包括觀察與內省、演繹與歸納、假說與實驗、分析與綜合,這類都是邏輯學嘗試去理解並引導的人類活動之形式;對我們大多數人來說,它是一項單調乏味的研究,然而思想史上的偉大事件,皆是人類在思想與研究方法上的改進所致。美學是對於理想形式或美的探究,是藝術的哲學。倫理學是理想行為的探究,如蘇格拉底所說,至高的知識即為善與惡的知識,也就是生命智慧的知識。政治學是理想社會體制的探討(它並非如一般人所以為,是抓取並保有公職的藝術與科學);君主政體、貴族政體、民主政體、社會主義、無政府主義、女權主義,都是政治哲學的劇中人物(dramatis personae)。最後是形上學(它捲入那麼多的麻煩之中,就是因為它不像哲學的其他形式,嘗試根據理想去調整現實),一項對萬物的「最終現實」之探究,包括對「物質」(本體論)與「心智」﹝哲學心理學(philosophical psychology)﹞的真實及最終本質,以及「心智」與「物質」在感知與知識過程中的相互關係(認識論)。

這些都是哲學的各個部分,但是如此分割它,卻讓它失去了它的美與樂趣。我們不該在哲學那乾枯的抽象概念以及拘泥形式中尋求它,而應該在披覆著生命形式的天才之中找到它。我們不該只研究哲學,而應該研究哲學家;我們應該把時間花在思想的聖徒與烈士,讓他們光芒四射的精神也能照耀在我們身上,直到或許我們也能在某種程度上,參與李奧納多‧達文西所稱「最高貴的歡愉,理解的樂趣」。這些哲學家中,每一位都能給予我們若干課題──如果我們能正確地接近他。「你知道一位真正的學者有什麼祕密嗎?」愛默生問道,「每個人身上,都有某些我能從中學習的事物,在這一點上,我就成了他的學生。」是的,我們當然可以用這樣的態度來向歷史上偉大的大師心智學習,而無損我們的自尊心!我們還可以用愛默生其他的想法來讓自己深感榮幸,譬如,當天才對我們說話時,我們會感受到某種影子般的朦朧回憶,好似我們自己在遙遠的年輕時期,也曾隱約有過這種他所述說的、一模一樣的想法,只是我們沒有天才的那份藝術能力與勇氣,能將這樣的想法以形式與言辭表達出來。偉人的確能對我們說話,只要我們能用耳朵與靈魂去傾聽,只要在我們(至少)心中生了根,就能讓花朵從其中綻放出來。我們也有他們曾經擁有的經驗,但是我們並未榨乾那些經驗的祕密及其精微的意義;我們並沒有把現實在我們身邊嗡嗡作響的弦外之音放在心上。然而,天才聽到了它們,也聽到了行星的樂音;天才知道當畢達哥拉斯說哲學就是至高的音樂時,意味的是什麼。

讓我們傾聽這些偉人,準備好原諒他們過往的錯誤,熱切地向他們學習那些他們同樣熱切於教導我們的課題。「那麼,你可否通情達理,」年老的蘇格拉底對克里托說,「別去介意哲學導師的好壞,只去思考哲學本身,試著好好地、真正地檢視它。如果它是邪惡有害的,努力讓所有的人都能遠離它;如果它是我所深信的模樣,就跟隨它並服侍它,並且帶著滿心的雀躍與歡喜。」