So Much Water So Close to Home

| 作者 | 吳明益 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 家離水邊那麼近:《蝶道》之後,吳明益再度撼動人心的自然生態散文,由作者設計、攝影,手繪插畫,是一本值得保存的精緻作品。這本書是自然寫作者吳明益繼2003年出版的《蝶 |

| 作者 | 吳明益 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 家離水邊那麼近:《蝶道》之後,吳明益再度撼動人心的自然生態散文,由作者設計、攝影,手繪插畫,是一本值得保存的精緻作品。這本書是自然寫作者吳明益繼2003年出版的《蝶 |

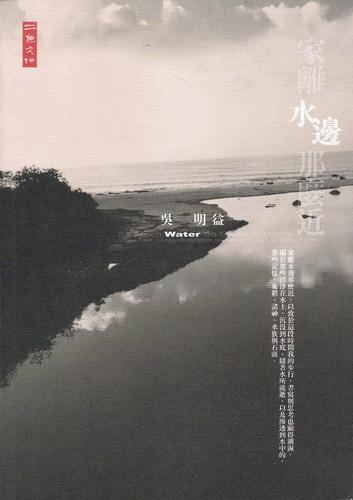

內容簡介 《蝶道》之後,吳明益再度撼動人心的自然生態散文,由作者設計、攝影,手繪插畫,是一本值得保存的精緻作品。 這本書是自然寫作者吳明益繼2003年出版的《蝶道》之後的動人作品。喜歡自然寫作的人對《蝶道》應該不陌生,這是一本十分動人的生態散文,出版後即獲得讀者和書評家們的一致擁戴和好評,不但叫座也叫好。獲得該年度中時的十大好書獎同時也獲選為金石堂該年度最具影響力的好書之一。 沈寂四年後再推出的《家離水邊這麼近》更是叫人驚艷。本書是吳明益這四年間,流連在溪邊、湖邊、和海邊的生活、行走、坐臥觀察、反思和記錄的動人創作。透過準確和動人的文字描述,及一張張與文字現場對話的攝影,吳明益寫出了一部詩意又充滿現實反省的「水鄉誌」。誠如他說的: 我以為人與人的創作都是自然物,我有理由相信,它們理應會一起演化,並且永遠對那個過去的自己提出謙虛而堅定的異議。 本書為全彩印刷,除攝影外手繪、排版皆為作者的創作。作者吳明益堅持用再生紙印刷,封面不上光,講求設計質感,用較低耗能、風格化的方式製作此書,期待最終能完成更抽象的物事,傳遞給讀者。

作者介紹 ■作者簡介吳明益一九七一年生於臺北。輔仁大學大眾傳播系廣告組畢業後,轉修中國文學,獲博士學位後任國立東華大學中國語文學系助理教授。曾獲聯合文學小說新人獎、聯合報小說大獎、中央日報文學獎、梁實秋文學獎等。出版有短篇小說集《本日公休》、《虎爺》。同時也寫作的然散文,2000年山版的散文集《迷蝶誌》獲台北文學獎散文獎、中央日報年度十大好書。2003年出版的《蝶道》獲中國時報開卷年度十大好書及金石堂年度最具影響力的書等。此外,尚出版有論文集《以書寫解放自然》,並編選有《臺灣自然寫作選》。

產品目錄 Water and Walker's Blues代序河流、海、湖、地底下以及海溝深處的水,魚絕望的濕潤眼珠,被砍斷樹的維管束逸出的水,從北方的北方而來的鋒面在天空所形成的雲,我們悲傷的眼淚與受傷流的血...這裡頭水的數量加總,和數億年前地球上擁有的水的總數可能並沒有太大的改變,只是水被迫改道、被傷害、被污染、被封閉、被藏匿、被遺棄。 家離溪邊那麼近我們在溪裡捕魚、洗刷衣服,我們在溪邊步行、發呆,並且消磨時光。久而久之,也許我們忘了溪流強大到可以穿過山脈,形成山谷,澎湃到可以帶走一個城鎮,嚴厲到可以決定生死,神聖到可以負載信仰,秘密到可以暗示族群的命運。 家離海邊那麼近海是幻覺、是傷害、是可見的時間,海孤獨、悲愴、豐饒、古老,以至於陸地每天期待著漲潮。海帶來的聲音那麼大,沉沒在海裡各種深度的悲傷、狂喜、磨難與憤怒的聲音朝海岸線鞭打出海浪,被陽光蒸發,在空中凝結成雲,重又化為雨滲入土地,長出麥子、老虎、熱帶雨林或凝結成困住最後一隻猛瑪象的西伯利亞冰原。 家離湖邊那麼近我覺得自己並不是觀察者,而是和時間一起輕手輕腳沿著湖靜靜地走了數年,如同受了一次誠懇的教育。我覺得富足,彷彿被閃電擊中,在眼前同時出現日出、日落與用文字難以指認的記憶。 後記、附錄及其它

| 書名 / | 家離水邊那麼近 |

|---|---|

| 作者 / | 吳明益 |

| 簡介 / | 家離水邊那麼近:《蝶道》之後,吳明益再度撼動人心的自然生態散文,由作者設計、攝影,手繪插畫,是一本值得保存的精緻作品。這本書是自然寫作者吳明益繼2003年出版的《蝶 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789867237705 |

| ISBN10 / | 9867237706 |

| EAN / | 9789867237705 |

| 誠品26碼 / | 2680258189009 |

| 頁數 / | 288 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | - |

| 級別 / | N:無 |

內文 :

如果你對我說這是烏托邦,我請你明確地說出為什麼?

布萊希特(Bertold Brecht, 1898-1956)

幾年前一個冬季的晚上,我剛結束一個學期的課程,在最後一堂課的考試之後,我向學校借了一間裝了新音響的教室,為願意在考後打開這扇門,進到這裡的學生,播放近三小時的演唱會DVD。我還記得那天放的第一首歌是Joan Baez的”Diamonds and Rust”最後一首是LED ZEPPELIN的”Since I have Been Loving You”。至於為什麼放那些歌?為什麼是那樣的順序?已經記不清楚了。但從檔案裡還查得到那天下午,我在考卷上寫下的現代文學史第一大題解釋名詞的第一小題是「《笠》詩社」,最後一題申論題是「試以後現代及後殖民觀點,論述其解讀文學史的不同角度與可能性」。這兩個題目倒是一板一眼,沒什麼特別的。

由於晚上才開始考試,午後我開了車漫無目的地四處走走。來到花蓮已有一段時間,卻似乎還沒有找到認識花蓮的方式,對花蓮而言,我不過是一個周一到周三待在研究室裡備課,走到教室上課或到餐廳吃飯,周四或周五選擇一趟回台北最快的列車,過每周另一半生活的人。依我看,花蓮這樣的人口可能不少。當然偶爾也會留在花蓮做幾天的野外觀察與攝影,或硬把散文課或自然書寫課插上一堂課外活動,半強迫式地帶學生到近郊走走。這樣的生活模式,導致當時我對花蓮最熟的一條路,就是從學校到火車站的台九線。每回車行經過木瓜溪,從駕駛座降下髒污充滿刮痕的玻璃,看著山勢從眼前漸遠漸淡時,我有一種難以言喻的情緒,「局外人」,我對自己說。

那天我開車經過了一條溪流,被某種光線吸引,遂拿著相機下了車。溪的行水道並不寬,水量也不豐,溪畔五節芒還稀稀落落地開著。我下了車拍了幾張照片,發現溪裡有條黑狗的腫脹屍體,像一件被拋棄的舊外套,卡在岩石間。我舉起望遠鏡,看到牠開始脫落的皮膚上,停了厚厚一層蒼蠅。

緣溪而行。溪流彎曲、迂迴,每十幾公尺就有一隻蒼鷺或小白鷺側著頭像在聽著什麼,當我靠近牠們十公尺左右的時候,白鷺彷彿沒有重量似地離開水面,往前飄移十數公尺,然後又像被溪水吸引似地落回水面。由於並沒有長時間步行的準備,那天我穿的只是一般的走路鞋。但每個轉折處所帶來陌生的景色,卻誘使我一直走「上」去。從兩岸分布住家走到住家漸漸消失,從寬約五米的窄水道走到約二十米左右的寬水道,再走到三、四米的窄水道,從攔砂壩的下方,走到攔砂壩的上方,從山在遠方,走到人在山中。偶爾我被停在路邊野花上熟悉、尋常的紅邊黃小灰蝶、白波紋小灰蝶吸引,一如往常把牠們記在我的記錄本上,一如往常做些簡單的速描與筆記,一如往常舉起相機,一如往常出神。但我知道好像有什麼不同,卻難以準確說出來。

有些木造的老房子傍溪,幾乎就建在溪床上(當然有可能一開始那裡並不是溪床),有些路段則建起美感特異卻與環境格格不入的嶄新別墅。中游溪旁有家採石場的停料處,堆放了許多巨大的石磚,森然羅列如陣,每塊石磚的花紋殊不相同,進入彷彿陷入迷宮,不知道那是從哪條溪流源頭的採石場而來?午後遠方的山頭聚集了可觀的沉積雲,那些雲也許正在某處降為溪水。

繼續往上走,不久就走在水泥化的防汛堤道上,在一處攔砂壩下方的靜水區裡,數以千計的盤古蟾蜍的黑色蝌蚪沒有方向感地圍成一團黑,鉛色水鶇擺動牠們的尾羽,向牠的同伴顯示自己的位置。溪的上游正有推土機進行「美化」與「防汛工程」,使得我暫時只能走到這裡。因為帶著相機,工人眼神看來有些懷疑。折返時我索興翻過堤防走下溪床。我假設自己是水,從山上而來。

一條溪流旁總是充滿移動的東西,鳥、魚、石頭與將落未落的樹葉。這些年來,我覺得自己也像一直在追求某種移動的物事,像洄游性魚類的稚魚被沖到溪流下游某個未知之境,然後準備重新逆溯的情緒。有時候我會這樣詢問自己:我真的做好當一個教學者的心理準備了嗎?我真的能帶領一些年輕人,去學習承受、理解並且改變這個破碎的世界了嗎?

大多數的溪流總會在流淌而下的某個地方,或某個時間裡彎成一個問號。

走在這條溪寬不過三公尺的小溪旁,從行水道的寬度,我猜想或許她豐水期可能是另番面目。暴漲的溪水會帶走在溪床長出的植物的果實,果實在水裡被魚群所食,漂流到另一個地方長出樹林。枯水時溪流則展示命運,讓出通道,讓生物從溪的那頭渡過這頭,並且不帶感情地殺死那些來不及找到水潭的水棲生物。我想像也許過去原住民會到溪邊取水,涉水過溪往源頭的那座山打獵。我想像這裡也曾山崩,溪流並因此數次改道。

一條溪可能不只是一條水的線條,她應該是一條獨特的生態系,飽含水分的地方史,一條美與殘酷的界線。而如果我曾從出海口步行到她的上游的話,並且和她一起睡著,一起醒來的話,或許我將了解:河流、海、湖、地底下以及海溝深處的水,魚絕望的濕潤眼珠,被砍斷樹的維管束逸出的水,從北方的北方而來的鋒面在天空中所形成的雲,我們悲傷的眼淚與受傷流的血......這裡頭水的數量加總,和數億年前地球上擁有的水的總數可能並沒有太大的改變,只是如今水被-迫改道、被傷害、被污染、被封閉、被藏匿、被遺棄、遺忘。

這本書的書名,來自美國小說家雷蒙‧卡佛(Raymond Carver)的一篇小說”So Much Water So Close to Home”,但基本上,這本書和卡佛小說的內容完全沒有關係,我純粹是借用,或說是挪用、盜用他一篇小說的篇名,來做為我想像的起點而已。So much water so close to home,我為這樣一個句子的意象受到某種觸動。

我前兩本散文《迷蝶誌》與《蝶道》常被書店擺在「昆蟲」或「生物」類,想來實在有點諷刺,這兩本書關於蝴蝶的專業內容實在不夠專業,因為它們的本質並不是在探討生物學,但它們終究被擺在那裡,確實,我記得好像是莫言說過的,每一本書都有每一本書的命運。

這幾年一直有些人問我下本書會不會仍寫蝴蝶?我總是回答,如果寫,可能至少還要給我十年的時間再了解蝴蝶,才可能寫出不一樣的文章,所以可能不會很快寫出來。那是一個事實,另一個事實是,我一直嘗試著讓自己在某個層次上離開「蝶道」。

《迷蝶誌》之前,我的青春還是最任性的時候,總是隨手帶了蝴蝶圖鑑,騎了機車、腳踏車,或跳上火車,到某條小徑上做緩慢的等待與步行。那時我沒有意圖、缺乏自信,容易感傷,每趟旅程之後,鼻腔、延腦、指甲縫與眼神都會留存各種植物的氣味,但文字缺乏自然的教養。在書寫《蝶道》時我希望文章與想像都夠長,最好有一條不會斷裂、不知道朝向哪裡,帶著神經質且敏感的線索,帶著讀者和我一起思考環境與生命的複雜性。然而在《蝶道》出版之後,一再重複的訪問與演講,讓我變得在觀看生物時就立即性地思考怎麼寫成一篇文章,當原本未知的路向變得制式而清楚,創作思考的野性和純粹性就消失了。重複自己的語言,我想這違反自然史。而我以為人與人的創作都是自然物,我有理由相信,它們理應會一起演化,並且永遠對那個過去的自己提出謙虛而堅定的異議。

幾年前一個冬天的晚上,我看著那些剛被考題折磨的學生,在黑暗中睜著發亮的眼睛,聽一些「死者」─Jimi Hendrix、John Lennon、Freddie Mercury......的聲音。我感覺部分學生的呼吸變得急促,腦袋發燙,教室外的路燈則透過隔音玻璃窗溫柔地發亮。這可比那些考題,那些為獲學位拿補助金的文學研究要文學得多,我這麼想。

在Jimmy Page用他足以讓靈魂虛脫的手臂結束曲子的時候,我說謝謝各位這學期課程上的合作,今年的課總算結束了。大家準備回家了吧。當夜我就準備從花蓮沿著海岸線走回台北的行李,在凌晨一點多出發。

而那天下午,我已在無意間步行了須美基溪─美崙溪的支流之一,走過她上游破碎的水泥化溪床,上面正好有一座橋,橋上有十幾個動作各異的台灣獼猴石雕,天空正飄著雨,以致於其中一隻抬起頭的獼猴彷彿掉了眼淚。那條哀傷、美麗的溪流,那道多雨、多陽光,陡峭,隨時崩塌的海岸線,是促使我步行循水道來思考此地與自身諸多問題的開始。

不久我就發現,我在花蓮的研究室和宿舍離水那麼近。太平洋在我朝餐廳路上的右手邊,時速六十公里十分鐘的車程;隱湖在我回研究室的右手邊,時速四公里十分鐘的步行路程;溪在我回台北路上的左手以及右手邊前面以及後面,往山那頭望去,請打開楊牧的《奇萊前書》,往海的那頭望去,請打開廖鴻基的《鯨生鯨世》。

只不過,溪流、海洋與湖都沒有頁數,也沒有章節。

我突然又重獲書寫的衝動。只是每天繁瑣的備課,學術會議與活動,使得我的生活與思考無法從容寫作不間斷。於是我決定什麼都先不寫,儘管記錄、步行、思考、閱讀、學習新事物。

《蝶道》出版以後,印象中這四年間我一篇創作也沒有發表,只寫過一些書評。並不單純只是發表文章長短的問題,字數不一定會限制想像,畢竟像班雅明(Walter Benjamin),就能在三百字裡寫出一篇精采的文章。只是我已經習慣了從大量的筆記裡修改、思考,然後找出一條目前我自己認為適合的表現道路。因此,不到出版前交稿的一刻,我實在不確定文章會變成什麼樣子。而我怎麼能把一篇長得什麼樣子自己都不曉得的文章,登在雜誌或報紙上呢?

家離水邊那麼近,以致於我這段時間的閱讀、書寫與思考也顯得潮濕。幾年的溯溪、沿海步行與環湖觀察後,我嘗試寫出這些漂浮在水上、沉沒到水底、隨著水所流逝、以及化為雨水重新滲透進入土地的種種。那些坐在水邊所思考的時間、憂鬱、諸神、森林與石頭。

與此同時,我也在寫一本長篇小說,同時摸索兩種表達語言,兩種潛伏在心中的意識。在幾度的重寫後,這本書開始發展出一種屬於它自己的結構,看起來是三篇可以拆解成許多短文的長文,其實也可以說,這本書就只有一篇文章。說起來跟水的性質似乎也有點類似。

書要出版之前,我幾度猶豫。雖然自己曾步行過花蓮大大小小十餘條溪流,但事實上許多神秘、富吸引力,真正艱難的溪道我根本還沒機會步行,因此雖說自己有些許踏查經驗,但對許多真正的自然踏查者來說,恐怕沒有參考價值,也嫌可笑。另外,我對海的認識也極淺薄,而花蓮最多的就是迷戀海的人。而雖然在這四年之中我去了四十幾次隱湖觀察或解說,但平均下來一個月也不過一兩次而已。我因此擔心,這本書會不會變成一個只花了四年的時間觀察一個水鄉的人所寫下的膚淺之作?在這樣的想法裡我感到困擾、掙扎,最終只能以這樣的理由說服自己:從《迷蝶誌》、《蝶道》以來,我本就是以文學的姿態去書寫接觸生態後,自身認識世界的途徑與觀念的改變;我藉由文學不斷提醒自己,最終或許只能透過有限的文字與生命去了解這個世界,我只是告訴讀者我看到什麼,我感受到什麼。於是我終究寫下這樣一本書,交出我步行水畔後所獲得的一滴水。

這本書其實沒有把我這幾年步行過的地方,經歷的事全部寫出來。(比方說我較完整步行的有花蓮縣境內約十二條溪流,但只寫了其中的五條)主要原因是我並非意圖寫一本關於記錄的書,而是一本關於思考與想像的書......在思考中理應會拋棄一些現實物事,當然那些被拋棄的其實也已存在被書寫的部分裡,而想像也需要剪裁。在這個以「非生物」的生境為書寫對象時,我漸漸感受到人類這種生物是如何倚靠「非生物」才得以孕育出文化,而在寫作中諧調並呈現人、人的文化、歷史及其與生物、生境演替的關係,對我來說並不是件容易的事。事實上每寫完一段,我就發現背後還有太多未被寫出來的遺憾與隱晦的部分。

去年我與二魚文化溝通,希望這本書和長篇小說能一起出版。我也希望除行銷以外,能全權掌控這兩本書的排版、設計,乃至於選紙等等一切細節。我希望在這兩本書也能傳遞出這樣的訊息:書就是如此單純的東西,文字是他的靈魂,而視覺元素就是為了讓靈魂得以展現,因此在設計時我在照片的排版上力求簡單。由於在每一個時間段落後,我會和這兩本書的編輯陳思(陳思離職後則由秀麗姐和陳廣萍協助我),獲得她們的認同後,決定連現今書市普遍製作的書腰都暫時不做,並配合我對書的一些決定。這兩本書因此得以採用一種符合使用再生紙漿比例的紙張印刷,封面也不上光。理由非常簡單,我不想純粹求在書市的醒目,而使用精美的印刷方式,因為如果我不能接受造紙廠污染花蓮溪,我也一定不能接受自己的作品使用光滑、潔白、厚重,一旦被讀者丟棄後還無法回收,燃燒甚且不完全的材料印刷出來。這兩本書從寫作到排版,都是在我一台小小的筆記型電腦上完成,手繪圖則是用網路上標來的二手針筆畫的,至於掃圖也沒送廠,而是用一台不到三千塊的三合一印表機掃描的。雖然再生紙印刷多少會影響照片的色彩與畫質,但希望最後成書的質感不會讓讀者覺得不受尊重。我懷念過去手工藝的出版時代,也希望讀者能感受到某種心意,同時決定用較低耗能、低成本、個人化的方式製作這兩本書。在這過程中我一頁頁閱讀,反覆修改版型與文字,期待最終完成一些更抽象的什麼。

在寫這兩本書的期間,我的身心慢慢從不太健康的狀態,回到比較接近健康的狀態。寫作時我和M領養的貓Hitomi常常為了取暖睡在電腦風扇旁,擋住我滑鼠的運動。手在她柔軟、多毛、溫暖的肚腹之間,緩緩移動,有時為了避免吵醒她只好單用左手一個字一個字打進電腦裡。我也希望能將那樣的心情傳達給這兩本書的讀者。

如果可能的話,我也期待讀者能讀到最後一頁,包括後記與附錄在內。附錄中有這幾年我收到認真的讀者指出《蝶道》裡的四處錯誤─我在《蝶道》也曾在書的最後寫下《迷蝶誌》裡的一些錯誤。如果未來這兩本書有機會改版,我一定將那些錯誤改正過來。此外,我在書末列出了書中提到的生物學名,以及簡單幾句的生態介紹,內容雖淺,但說不定可以為完全不熟悉物種的讀者提供一點點資訊和想像的空間。至於書中所提到的另一些書,我也將資料列於書後。沒有這些書和人的思考,我不可能完成另一本書。

幾年前我在看阿莫多瓦(Pedro Almodvar) 的《悄悄告訴她》後買了電影原聲帶,其中一張是阿莫多瓦將他拍片時所聽的曲子集成一張CD(台灣譯為《悲傷萬歲》)。我因此也效顰地將這兩本書完稿的最後一年,反覆閱讀的小說中選出十本列出來(我特意選的都是和水密切相關的小說,所列是我偏好的譯本),雖然大多是很多讀者讀過的經典,但可能也有一些讀者還未讀過,算是我和讀者的另一種溝通。我一直覺得好小說就像地球上的一種珍重的生物,它們同樣都在展示一種無限的創造性,一種奇蹟。

最後還是要感謝你以任何一種形式打開這本書,我想借用愛特伍(Margaret Atwood)在《盲眼刺客》(The Blind Assassin)裡的一段話做為這篇序的結束:「等到你讀完這最後一頁,你的雙手將會是我唯一可以安頓之處。」

(梁永安譯)

在花蓮教書,每當有作家或學者來演講,有一個額外的任務便是導遊。當他們說要「走一走」的時候,我知道那意思和自己的定義不同,他們不會是要我帶他們從花蓮溪口走到立霧溪,而是開車到某個定點看看花蓮的局部。陪著這些以觀察人類心靈為職業的人「走一走」並不是件輕鬆的任務。

初見留著小鬍子的李銳,覺得他是個安安靜靜,不大容易接近的人。他的眉頭總是皺著,好像藏了什麼事,我想,這跟他的小說人物倒很接近。李銳作品裡的景色多半是「乾燥」的,特別是短篇,常是在內陸,那裡是呂梁山、黃土高原,少雨,黃沙漫漫的地方。另一方面,李銳的人物又彷彿是潮濕的。讀他的小說時,雖然一些日常語用詞乍讀之下有點陌生,但又好像不使那腔調那些人物就會死去一樣。李銳用那的文字說著故事讓一些人活轉過來,唸著唸著往往書房裡就站滿了腳底下沾著泥土的靈魂。

來訪作家學者一日遊的行程幾乎是固定的,我和郝譽翔因此帶了他和施叔青上太魯閣。中午在山上吃了簡單的炒麵和竹筍湯,我問李銳下午想去哪?他說方便的話想看看海。看海的話我心中倒有幾個地點,不過施叔青和郝譽翔似乎覺得去七星潭好,非假日人應該不多,雖然漸漸變成熱門的觀光景點,但總是花蓮海岸的一個象徵。好吧,那就去七星潭。

把車停好以後,我和李銳走在前頭往海濱走去,由於是冬日,海是灰色的,風有點大,遊客三三兩兩,一攤烤香腸停在一旁,冒著帶著鹹味的香氣。李銳滿懷心事似地皺著他的濃眉,腳下的石礫灘發出喀啦喀啦的聲響。我們站定在海浪打不到的邊緣,我說,這就是太平洋了。

海的聲音為什麼那麼大?李銳先生這樣問我(也許不是在問我也不一定)。然後來自內陸,從未見過海的他面向大海,好像是回答他自己提問所期待的答案說:原來海的聲音那麼大。

海的聲音那麼大。有一億隻招潮蟹以步足在海與陸地的邊緣走過;雨珠撞擊海面,濺裂成無數更細小的淡的鹹的水珠,浪像心碎一樣顫抖。大翅鯨以鋸齒狀尾鰭切過清水斷崖,達悟人對著海大喊Amonmonb。數千萬隻槍蝦開合牠們的螯,形成「蝦爆」,從高山而來的立霧溪與從赤道回來的黑潮交換彼此相異的鹽份與溫度,以致於產生像夢境的聲音。

中洋脊持續噴發,新鮮的熔岩把時間往海的兩邊推動,在某個凌晨讓島民以驚愕的喊聲切斷自己與他人的夢境。潛行的菲律賓板塊宿命地與歐亞板塊撞擊,那是海底的雷聲,以時速八百公里推拉洋流。

海草以及更深的海草形成森林吐出氧氣,魚群以鰓濾過水流,激動呼吸。雄黃花魚黃昏時以鰾發聲,那是一種愛的呼喊,而在世界最荒涼的海的角落,有孔蟲以寂寞的儀式分裂,深海魷魚以吸盤愛撫海底岩石。超過星空數量的海浪飛沫同時生成同時碎裂,海決心把長出雙腳的人類趕回陸地、平原、浮起又沉沒的土壤之上,而人們卻帶著土壤給予的樹與鋼鐵以及有意志力的憂愁,朝大海航行。生者以力量抗拒海,死者則順從海,直至擱淺。

超過陸地山脈數量的航行者曾在遠方滅頂,以海浪為墳丘,他們的肉體與陽光在最深的海溝的海溝裡嚥氣,洋流在那裡刷過地球最黑暗的表面,發出一種沒有活著的生物聽過的響聲,只有盲眼的魚以側線聽見。海是幻覺、是傷害、是可見的時間,海孤獨、悲愴、豐饒、古老,以致於陸地每天期待著漲潮。

海帶來的聲音那麼大,沉沒在海裡各種深度的悲傷、狂喜、磨難與憤怒的聲音朝海岸線鞭打出海浪,被陽光蒸發,在空中凝結成雲,重又化為雨滲入土地,長出麥子、老虎、熱帶雨林或凝結成困住最後一隻猛瑪象的西伯利亞冰原。

我問李銳先生您沒看過海嗎?他說沒那麼近聽過。

海的聲音那麼大以至於不可辨識裡頭微細的音響或啟示,海的聲音那麼大但梭羅曾在步行卡德海峽時曾遇過一個老人,自稱可以從那裡頭分辨出海上的天氣。海的聲音那麼大,就像一篇好小說。

我們站在被海汰洗了百萬年的礫灘上,不知為何來到此的遊客撿起石頭打水漂,石頭掉到海底,濺起一點連看都看不到的細小微沫。我們離開海岸,空氣中充滿了海的聲音,直到車門關上後很久,都還在我們的沉默之間飄移、回盪。

而海對一切生命的生與死毫不關心,它沒有失望、激情或同情,亙古不變地打在不同的海灘上,發出只有海才做得到的繁複音響。風小的時候浪拍上礫灘,迅速滲入石礫與石礫間的縫隙,被曬熟的石頭會因遇水而發出細緻的響聲,如果你仔細聆聽的話,會發現連泡沫破裂時都會發出聲音。風強的時候,浪鼓動礫石互擊,劈啪劈啪地將它們推上更遠的岸或拉進海裡,石頭因此被磨礪得更加渾圓一點。

每時每刻「破浪」的姿態與聲響絕無重複,它鑿穿岩壁,蝕刻孔穴,旋轉、交擊、激盪,並且形成漩渦。在颱風來臨時則掀起巨浪,海水被風舉成數層樓高,在空中被擊散一部分形成飛沫,其餘以可驚的氣勢落下,彷彿一道憑空出現的瀑布。

浪在泥、沙灘上則伸長身子,直到它所能到達的最遠的地方,然後留下白沫緩緩退去。浪聲因此聽起來會由遠而近,再由近而遠,彷彿在某處有一架巨大的手風琴。

海的聲音絕非僅僅來自海的本身,還來自海的靈魂組成的複雜性。達爾文說:「如果我們拿最茂密的森林和相同區域的海洋相比的話,森林幾近是個沙漠。」確然如此,即使最優秀的海洋博物學家到海灘,每天都必然帶著驚奇離去。

礁、岩岸的趣味在海浪退去之時,所留下未及帶走的生物。風化浪蝕的凹陷處,會留下一窪窪存有各種奇妙生物的海水,彷彿是大海留給我們的一個窺看窗口,那讓我們不必潛水也能看到構造和我們截然不同的,一群看似沒有我們視覺上所認知的「臉」,但肢體動作異常生動的生物:那是棘皮動物的海膽、海星,軟體動物的卷貝跟二枚貝,而海蛞蝓以牠柔軟、無脊椎的身體包裹著內殼,以真正的自由式游水。

一陣浪拍打過來,原本在岩壁上的長趾方蟹和長著吸盤的鳚魚被浪打到水裡,浪一退去便又再跳上石壁。但沒有什麼能讓藤壺與茗荷介離開石壁,笠貝則可以使出大於牠體重數千倍的力量抓住岩石,對抗力量強大的海浪,牠天生就適合這種危險性極高的攀岩活動。笠貝會刮食石頭上的綠藻,就像在清除庭院,並且會在退潮時,循著自己的移動路線回到原來的地方。

我們大部只看到岩石極少的部分,在看不見的底層還有岩蝦、更多的甲殼類生物,以及細小到能躲進岩縫孔隙的魚,任何一塊海岸的巨岩都是一個立體的,無法從一個方向看盡的生態系。

海水有足夠的耐心將岩石分解成細碎礫石,這裡充滿音樂,踩在上頭身體會略略下陷。在礫灘上尋找生物你更需要耐心,牠們通常躲藏在石縫與石頭底,等待被發現。

泥砂灘則是由砂粒和更微細的砂粒所組成的世界,僅有少數耐鹽性的植物得以生存,比方說馬鞍藤。然而生命藏在這片柔軟的土地裡,每種經過或定居的生物都會在泥灘上留下生痕,那些線條乍看就像藝術作品,然而這是牠們曾經存活的證據。對生物而言,存活就是藝術。我試著辨識那些足跡:那是三趾鷸覓食時有點猶豫的腳步,那是股窗蟹濾食後留下的擬糞塊,而那是海星蠕動的姿態……有些接近有些離開,有些看起來只是紊亂不堪的線條,但在海洋生物學家的眼裡那是饒富意味的語言。演化學者最希望的就是能獲得百萬年、億萬年前任何生物所留下的生痕,因為那裡保有地球的語言和秘密。

泥灘溼地也是生態上的「邊境」。被視為演化學上「關鍵物種」的肉鰭魚類可能就出現在這裡,牠們的身體器官因應了這樣的環境而形成決定性的革命:因為生物棲息淺水中時,只要有機物和吸收氧氣的細菌大量繁殖,水裡的氧氣便會驟然減少,肉鰭魚則演化出肺,因此可以用不同的方式獲得氧氣,牠們並能使用特化前鰭把身體撐出水面呼吸。

泥灘溼地也是最可能積存各類毒素的地方,河流帶來的污染淤積在此地無法分解,只要毒素累積到一個臨界點,就會引起近海生態系的連續崩解。

而不論是哪一種海岸,活存在其間的生命都嘗試讓自己的身體努力符合此地環境「最佳化」(optimization)的生存狀態,牠們並非一開始就長得像這個樣子,而是一代一代拋棄、改造自己的身體而成功的。就像礁岩岸的螃蟹演化用較短的步足藏身石縫中,以較厚的甲殼獲得防護來取代移動速度快,沙灘上的蟹種則多相對演化出移動速度快的步足和相對輕盈的身體,當然也付出身體較脆弱的代價。生物在那個身體「最佳化」的過程裡,展現了對牠所生存環境的「信念」。這種信念沒有高級低級之分,只有實用不實用的分別。

在這片海灘上,我的兩枚單眼已堪稱精緻,絕對可以說是藝術品,但鷗鳥的動態視覺與視角卻遠勝於我,牠們甚至可以直視太陽。但並非只是具有精緻視覺的生物才能活存下來,白紋方蟹滿足於牠們足以辨識的世界,而浮游生物甚至只以牠們可分辨明暗的感光細胞就足以生存(牠們又不必看星星)。我們一起在這海的邊緣,接受太陽光、海風並且呼吸,一起使用不同演化途徑的感官感受海的一小部分,所有生命的經驗方可擬想出那個足堪膜拜、護衛,殉身的海。

而海對一切生命的生與死毫不關心。

我在這個太平洋島嶼的邊緣,在海灘上走路、思考,躺在黑暗的海的旁邊,聽著各種海的聲音,那聲音極其複雜,是一首可以不斷詮釋的詩。有時我也有衝動想發出一些聲音加入海,幸好歌喉不好的我仍擁有地球上最獨特的一種聲音─語言,我不只會呼吸、打鼾、呼喊、哭泣、喘息、尖叫,還會交談、溝通,或者唸詩。

或者唸詩。那聲音飄遊、響應,朝海的那邊而去,它遇到逆著海風飛行的赤腹鷹群,正在形成的颱風,海藻聚生而成的島嶼,被海風拉扯、海上閃電擊中,並在海潮中碎裂四散,終於順著洋流到達大洋那一頭的熱帶海濱。在那裡,年輕的聶魯達(Pablo Neruda, 1904-1973)正在唸著他剛寫好的「二十首情詩和一首絕望的歌」中的一首:

今夜我可以寫出最哀傷的詩篇。

寫,譬如說,「夜被擊碎而藍色的星在遠處顫抖。」

(陳黎.張芬齡譯)