Insectopedia

| 作者 | Hugh Raffles |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

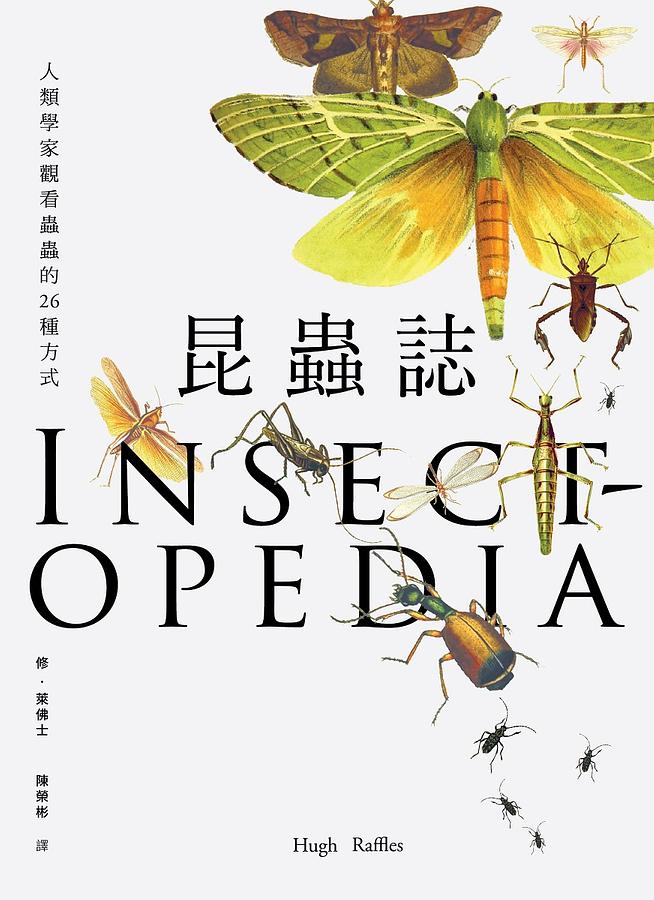

| 商品描述 | 昆蟲誌: 人類學家觀看蟲蟲的26種方式 (限量精裝版):從「以人為中心」,到「一昆蟲一世界」懷丁作家(非小說項目)獎、《紐約時報》年度好書、「TheSocietyforHumanisticAn |

| 作者 | Hugh Raffles |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 昆蟲誌: 人類學家觀看蟲蟲的26種方式 (限量精裝版):從「以人為中心」,到「一昆蟲一世界」懷丁作家(非小說項目)獎、《紐約時報》年度好書、「TheSocietyforHumanisticAn |

內容簡介 從「以人為中心」,到「一昆蟲一世界」懷丁作家(非小說項目)獎《紐約時報》年度好書「The Society for Humanistic Anthropology」 特別獎「獵戶星座圖書獎」(Orion Book Award)「高空中,無數的昆蟲正看著我們!」一開始,作者切入美國農業部雇用的飛機。飛機帶領我們升空,一探一千~四千公尺高空中所捕捉到的數以萬計的昆蟲。無垠天空裡的昆蟲在氣流中漂浮,等到時機成熟,擺個頭,扭個身,順氣流而下,降落。昆蟲的外貌與人類大相逕庭,當人們對昆蟲報以噁心表情時,有沒有想過昆蟲比人類早了幾億年生存於這地球上?昆蟲不像貓、狗惹人憐愛,也不像獅、虎擁有神話的加持,但是自古以來,昆蟲與人其實相依相存,而且能夠相互映照出彼此的狀態。雜揉文學紀錄、藝術描繪、歷史文獻和科學報告,不時加入田野採訪,作者縱橫古今、遊走東西方,描繪出人類與昆蟲最親密真切的交流時刻。有熱情的時刻:十六世紀的歐洲畫家工筆描摹昆蟲,讓昆蟲奇蹟般的存在,在人類眼前魔幻展現;非洲人懼怕蝗害,卻也眼巴巴地盼望蝗蟲來到;中國文人像對待紳士一般禮遇蟋蟀;日本人對昆蟲,特別是甲蟲,情有獨鍾。也有遲疑的片刻:即便理解昆蟲視覺神經的運作,昆蟲學家仍不免質疑,人真的有可能進入昆蟲的經驗嗎?當然也有恐懼的聯想:納粹把「蝨子」和猶太人對等起來,按照衛生程序,要除「蝨」務盡。在這本不只以「人」為對象的人類學作品裡,昆蟲扮演了決定性的角色。舉例來說,昆蟲學家對蜜蜂「社群」行為的觀察,成為納粹德國國家主義最常援引的生物類別;又如:昆蟲的畸形讓看不見的核輻射外洩展露無遺(甚至揭示了距離核災中心越遠,生物所受影響並不會比較輕微的現象);再如:果蠅特有的基因變異,讓牠成為實驗室的新工具、遺傳學的大功臣;…作者模仿百科全書,從A-Z,每個詞條就是一則昆蟲與人的故事,也是跨物種民族誌的實驗之作。人類對待如此異己的生物,除了心生厭惡,或者充滿認同昆蟲的熱情,有沒有可能既接受彼此的差異,又寬容地生活在一起?

作者介紹 ■作者簡介修・萊佛士(Hugh Raffles)耶魯大學森林與環境研究博士學位,曾經當過計程車司機、清潔工,目前任教於紐約「社會研究新學院」(New School for Social Research)人類學系。他致力探索人、動物和無生物之間的關係。其《昆蟲誌》榮獲2009年「懷丁作家(非小說項目)獎」 (Whiting Award)、 《紐約時報》2010年度好書、2010年「The Society for Humanistic Anthropology」所頒發的特別獎、2011年「獵戶星座圖書獎」(Orion Book Award),常為Granta, the New York Times, Cabinet撰文。在《昆蟲誌》之前,著有In Amazonia:A Natural History,也榮獲許多獎項。■譯者簡介陳榮彬臺大翻譯碩士學程助理教授,長期進行翻譯的教學研究,也在臺大開設各類臺灣現代小說的課程,著有專書《危險的友誼:超譯費茲傑羅與海明威》(南方家園)。譯有文史哲、棒球、電影、科普、商管等各類書籍四十餘本,曾以《繪畫與眼淚》(左岸)、《血之祕史》與《我們的河》三度獲得「開卷翻譯類十大好書」獎項。

產品目錄 前言 萬物之始(In the Beginning)A 天空 AirB 美 BeautyC 車諾比 ChernobylD 死亡 DeathE 演化 EvolutionF 發燒/作夢 Fever DreamG慷慨招待(歡樂時光)Generosity(the Happy Times)H 頭部與其使用方式 Head and How to use ThemI 無以名狀 The IneffableJ 猶太人 JewsK 卡夫卡 KafkaL 蜜蜂的語言 LanguageM 我的夢魘My NightmareN 尼泊爾NepalO 二〇〇八年一月八日,阿布杜.馬哈瑪內正開車穿越尼阿美 On January8, 2008, Abdou Mahamane Was Driving through NiameyP 升天節的卡斯齊內公園 Il Parco delle Cascine on Ascension SundayQ 不足為奇的昆蟲酷兒 The Quality of Queerness in Not Strange EnoughR 沉浸在幻想中 The Deepest of ReveriesS 性 SexT 誘惑 TemptationU 眼不見為淨 The UnseenV 視覺 VisionW 全球暖化的聲音 The Sound of Global WarmingX 書中軼事 Ex Libris, ExemplaY 渴望 YearningsZ 禪宗與沉睡的哲學 Zen and the Art of Zzz’s

| 書名 / | 昆蟲誌: 人類學家觀看蟲蟲的26種方式 (限量精裝版) |

|---|---|

| 作者 / | Hugh Raffles |

| 簡介 / | 昆蟲誌: 人類學家觀看蟲蟲的26種方式 (限量精裝版):從「以人為中心」,到「一昆蟲一世界」懷丁作家(非小說項目)獎、《紐約時報》年度好書、「TheSocietyforHumanisticAn |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | |

| ISBN10 / | 710650730X |

| EAN / | 8667106507301 |

| 誠品26碼 / | 2681535624008 |

| 頁數 / | 528 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | H:精裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 16X22CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 【前言 萬物之始(In the Beginning)】

很久很久以前,在萬物剛開始出現時,還沒有人類的存在,地球剛剛由氣體與液體形成,而從地質年代看來,那些種類繁多,猶如一部百科全書的單細胞原生動物也才剛剛把自己變成其他細胞裡的粒線體與葉綠體,這些細胞進而結為同盟,成為其他各種生物,各種生物又結合在一起,形成了各種肉眼無法看見的聚落,每一個由生物構成的世界裡都還有更小的世界存在…如此持續了一段時間以後,就有了昆蟲的出現,但人類要到很久很久以後才會生成。

不管人類生活在哪裡,昆蟲總是如影隨形。無論我們遷居何方,牠們也會跟著一起去。儘管如此,我們對昆蟲的了解仍極為有限,就連那些與我們最接近的,吃我們的食物,跟我們一起睡在床上的昆蟲也不例外。昆蟲與我們如此不同,牠們彼此之間的差異也有如天壤之別,但牠們到底是什麼?牠們都做些什麼事?不同種類昆蟲所形成的不同世界各有什麼風貌?我們從昆蟲身上能夠有何體悟?我們如何與牠們共存?而且雙方差異如此之大,要怎樣才能共存?

說到昆蟲,你腦海裡浮現的是什麼?家蠅?蜻蜓?大黃蜂?寄生蜂?蚊蚋?放屁蟲?兜蟲?閃蝶?鬼臉天蛾?螳螂?竹節蟲?毛毛蟲?昆蟲的種類如此繁多,各自相異,與人類也迥然有別。有些普普通通,有些令人大開眼界,體型有大有小,有群居的,也有的獨自過活,有的寓意深遠,也有的高深莫測,有的生產力極強,有的令人費解,有的是如此深具吸引力,但也令人不安。有些昆蟲幫忙傳遞花粉,有些則是為害人間,傳遞病菌,也有些昆蟲能分解東西,或充當實驗的對象,備受科學界矚目,是科學實驗與活動的重要參與者。有些昆蟲會進入我們的夢裡,甚至是惡夢。昆蟲也與經濟、文化息息相關。牠們不只是存在於這個世界上,也持續發揮著深遠影響力。

昆蟲的數量是個天文數字,多不勝數,而且一直持續增多。牠們總是如此忙碌,對我們毫不關心,而且力量如此強大。我們幾乎不可能對昆蟲發號施令。牠們的表現也鮮少符合我們的期待。牠們是靜不下來的。就各方面來講,牠們都是非常複雜的生物。

【G 慷慨招待(歡樂時光) (節錄)】

在我離開上海前,我們有機會看到蟋蟀賭局嗎?我們曾經在方大師的博物館裡看到蟋蟀打鬥,也在萬商市場與其他市場裡看到賣家讓蟋蟀「試鬥」。但我開始有一種在看戲,但主角遲遲未上場的感覺了。難道賭博與蟋蟀不是從最早的文字紀錄裡就息息相關了嗎?賈似道不是為了他的賭友們才寫下《促織經》的嗎?難道上海話稱蟋蟀為「材唧」,不是「財集」的諧音嗎?難道過去曾有那麼多「傳統文化」都已消逝,但蟋蟀市場仍能維持下去,人們還在鬥蟋蟀,不是因為賭博嗎?蟋蟀的交易之所以生氣蓬勃,我們的對話也如此興味盎然,難道不是因為賭博嗎?

方大師絕非衛道之士,但他認為答案是否定的。他說,賭博貶低了鬥蟋蟀這件事。而且,鬥蟋蟀是一種講求靈性的活動,一種關於人蟲的學問。此外,大部分賭徒都完全不瞭解蟋蟀,對牠們本身也沒興趣,要他們去打麻將或賭足球也可以。

方大師的話之所以具有權威性,不只是因為他經驗老到。他的言談充滿了說服力,純粹的精神(他充滿大師級的嚴格精神)與熱情(他的樂趣完全寓於蟋蟀本身與牠們的戲劇性,不受任何其他因素影響)兼具。儘管如此,賭博活動的完全絕跡卻似乎讓人覺得有點矯揉造作。雖然賭博遭禁,但卻總能成為人們茶餘飯後的話題。儘管蟋蟀可能不這麼認為,但對於訓練師與觀眾來講,那些與賭博無關的比賽好像只是預演一樣。

但是,也許只是因為時候未到才讓人有這種感覺。兩週後,當七寶鎮的錦標賽到了最後決賽階段,在博物館外院子裡透過閉路電視觀賞比賽的,就算沒有幾百,也有幾十人;而當我在寫這段文字時,我也想起了張先生帶我們到許多蟋蟀市場的那個禮拜六,他說二十世紀初年時,他的叔父曾經是為了個人榮辱而非賭金鬥蟋蟀,當年的冠軍訓練師總是對自己能夠獲頒紅色緞帶而備感光榮,接著他又說,時移事易,一世紀後因為鄧小平的改革開放,大家的手頭都鬆了,鬥蟋蟀也開始與大額賭金有關。不過,即便是在七寶鎮,鬥蟋蟀也很難是一種純粹的活動,也不太可能想像檯面下沒有賭博活動在進行著。博物館裡,人們的話題都與賭博息息相關(包括哪些蟋蟀是輸家、贏家、冠軍,還有賭金額度),方大師跟所有人一樣免不了也要閒聊兩句。甚至他也承認,賭博讓鬥蟋蟀變得更刺激,添加了某種「聳又有力」的感覺。

儘管如此,看來小胡跟我是不可能自己找出賭博活動在哪裡進行的。那是一個太過封閉的違禁世界,我們的人脈就是不夠廣。髮型設計師黃先生也不想帶我們一起去賭博。當時我剛剛抵達上海,因為時差與可怕濕度的雙重影響而憔悴不已。小胡與我在翻譯上也不夠順暢,兩個人的夥伴關係還太過薄弱。儘管黃先生提供很多資訊,也很客氣,但我們在理髮店裡的一席話卻不太投機,謹慎的他並未輕易與我們建立進一步的關係。「那並不方便,」他用堅決的口氣說。

我們的另一個門路小傅就比較熱情一點了。他哥哥老傅跟小胡的父親是老同學,我們四個人很快就熟了起來。小傅熟知各種關於蟋蟀的事,也大方與我們分享專業知識。我們在他的骨董店見面時,他帶了幾隻精選的蟋蟀與各種用品,耐心地解釋所謂「三要」的許多面向。小傅跟黃先生一樣,以前的生活也不好過,但幸運的是他有老傅這個哥哥當靠山,他對於中國古董的專業知識讓小傅能夠做生意,他自己也實現了當年對母親的承諾,讓弟弟經濟無虞,生活穩定。決定不帶我們去看賭的並非小傅。投下反對票的是他們那個圈圈裡的其餘成員,也把婉拒我們的尷尬任務交給了他。

最後,是吳先生為了實現對於朋友的承諾(他的朋友是我一位加州朋友的朋友),才幫我們安排的。我們前往閔行區,在莘庄工業區裡一間滾珠軸承工廠對面的黑街角落與他碰面,他擠進我們的計程車─一輛款式為奇瑞QQ的小車,帶著我們穿越一塊塊矗立著破舊公寓的街區,從敞開的前門進入側邊那個只能擺一台電視、一個水族箱與一個金黃色塑膠情人座的小房間。

幾天前,小胡和我曾看到一個報導蟋蟀賭場的揭密節目,裡面裝了很多隱藏式攝影機,畫面上受訪者被馬賽克處理,所以我們還以為那會是一個黑暗的地窖,裡面有各種見不得人的勾當。但是楊、孫兩位老闆的賭場卻是用日光燈照亮每個角落,賭桌上舖有一條白布,塑膠的透明蟋蟀鬥盆兩邊整整齊齊地擺著各種消毒過的器具(蟋蟀草、鼠鬚刷、絨毛球、蟋蟀過籠、兩副棉質白色手套,全部都只有賭場員工可以接觸)。

但是透明化與安全措施(窗邊都塞著厚厚的墊子,讓聲音無法進出)也許只是最起碼的條件。賭場的一切都很嚴格,但鬥蟋蟀也是一種娛樂,一種男性專屬的娛樂。孫老闆與房間裡所有人寒暄閒聊,充滿一種顧盼自得的魅力,裁判則是迷人而機敏。此刻房裡已非常擁擠,他對所有人都很尊敬,要人下注時手段高明,移動所有東西時動作都迅速無比,儘管桌上的錢飛來飛去,每逢有人發生爭執,他總能以幽默不已的話語化解。

「誰要先下注?」裁判開口詢問身邊的兩個訓練師。他們的動作慢而小心,非常專注。他們已經事先把白手套戴上了,打開罐子的蓋子,看看自己的蟋蟀,用蟋蟀草逗逗牠們,謹慎地把牠們放進蟋蟀鬥盆裡。其中一個男人在把蟋蟀從過籠放出來時動作有一點笨拙猶豫,微微出汗,因為他知道很多人都是還沒看到蟋蟀就下注了,與其說他們賭的是蟋蟀,不如說是訓練師。燈光下,蟋蟀出現了,每個人都往前靠,想要擠到最接近的地方,急於目睹蟋蟀把精神、力量與訓練成果展現出來的那一刻。

幾分鐘內,賭金都下在其中一隻蟋蟀上,接下來則是另一隻,直到裁判身前兩堆現金一樣高時才停下來。擁擠熱烈的房間開始喧鬧了起來。手握一張張百元鈔票的男人大聲嚷嚷,唯恐裁判聽不見他們的下注金額,或是等到下好離手之後,他們也可以跟別人說好一個賠率,另行對賭。裁判的聲音比誰都還大聲,他開始吹捧蟋蟀與賭金。有些人大聲評論蟋蟀與賭金額度,其他人則只是看著。(這一切看在小胡眼裡,雖然他沒什麼敵意,卻也試圖跟我說賭徒的世界都是這樣,他聯想到魯迅於動亂的一九三○年代曾寫過一篇評論複雜政治情勢的辛辣文章,小胡無法逐字逐句引出,我也找不那篇文章,但他記得,該文以不屑口吻,非常明白地表示:「我們中國人總喜歡說自己愛和平,但其實,是愛鬥爭的,愛看別的東西鬥爭,也愛看自己們鬥爭。……任他們鬥爭著,自己不與鬥,只是看。」)

【L:語言(節錄)】

一九三三年四月,納粹掌控之下的德國國會通過了〈公職回復法案〉(Law for the Restoration of the Professional Civil Service)。大學可以依法開除猶太人、猶太人的配偶與政治立場可疑的人士。

那時,馮.弗里希已經是慕尼黑大學動物學研究所(資金由洛克斐勒提供)的所長,也是德國科學界的頂尖人物。根據他在回憶錄中所說,多年前他曾在研究所那一座有圓柱矗立的景觀庭院裡「被蜜蜂的魔力深深吸引,毫無抵抗之力。」

他向來稱呼那些小東西為他的「同志們」,事實上他在更早之前就已經被蜜蜂迷住了。一九一四年,他像是個魔術師似的,公開向大眾證明一件事(如今這已經是個毫不令人意外的事實了):儘管蜜蜂有紅色盲症,但他們有能力區分幾乎所有的顏色(畢竟,他們必須有辦法區分各種花卉才能夠存活下去)。藉由標準的行為研究法,他用食物犒賞蜜蜂,把他們訓練成可以分辨出藍色盤子。然後他把許多正方形的小張色紙擺到蜜蜂面前,興味盎然地看他們聚集在起來,「好像是聽從他的指揮」,有許多存疑的觀眾在一旁見證。

但是,蜂群第一次為他跳舞的地方,是在慕尼黑大學的那一座庭院裡。「我用一盤糖水引來幾隻蜜蜂,用紅漆在他們身上做記號,然後有一陣子都不再餵他們。等到四周都平靜下來後,我又把盤子裝滿糖水,我看著一隻剛剛喝過糖水的偵察蜂(scout bee)回到蜂巢。我簡直無法相信自己的眼睛。她在蜂巢上方飛舞繞圈,她身邊那些被我做過記號的採蜜蜜蜂全都非常激動,她促使他們全都飛回我餵食糖水的地方。」

儘管幾世紀以來養蜂人與博物學家早已知道蜜蜂彼此之間有溝通能力,可以把食物地點的訊息傳遞出去,但沒有人知道溝通方式為何。是用帶路的方式去有花蜜的地方嗎?還是沿路留下氣味?將近四十年後,馮.弗里希寫道:「我相信,這是對我畢生產生最大影響的一個觀察結果。」

根據〈公職回復法案〉的規定,馮.弗里希與他的學界同事們(還有其他德國公僕)都必須拿出可以證明祖先是雅利安人的東西。先前馮.弗里希曾經幫助過許多論文主題與他專長沒什麼關係的猶太研究生,為此而被人懷疑,新法通過後更是讓他陷入了一個非常危險的兩難處境。他那一位已經去世的外婆是來自布拉格的猶太人,她的父親是個銀行家,丈夫是一個哲學教授。一開始,慕尼黑大學試著保護這位明星級動物學家,為他取得一份安全的分類文件,證明他只有「八分之一」猶太血統。但是,我們不妨想像一下當時的環境:充滿惡意的意識型態與政治野心交雜,開始發酵,再加上學界的層級界線嚴明,許多學者儘管接受過多年的訓練,卻因為教職有限而無法享有具教銜者的禮遇。一九四一年十月,想要把馮.弗里希弄下來的人成功了,導致他被重新分類為「二級混種」,也就是具有四分之一猶太血統,並因此解除他的教職。

我們都知道馮.弗里希逃過了納粹的毒手。不過,過程中歷經了許多波折。深具影響力的同事們為他四處奔走,幫他在剛剛創立的《帝國週報》(〔Das Reich〕週報社論是由納粹宣傳部長戈培爾撰寫的)上發表文章,說明動物學研究所對於國家的經濟有何貢獻,該所的研究工作對於祖國復興是不可或缺的。儘管過程讓人飽受折磨,但最後救他一命的終究還是蜜蜂。一種叫做蜜蜂微孢子蟲(Nosema apis)的寄生蟲先前在德國已經肆虐兩年,許多蜂巢因而遭殃。全德國的蜂蜜產量與農作物的授粉都受到威脅。最後有個位居高層的友人出手幫忙,馮.弗里希因而被指派為特別調查員,糧食部已經不知所措,將他從學界除名的命令也就暫緩,宣稱要「一直到戰後」才執行。

儘管蜜蜂不關心政治,但他們並無法避免自己變成納粹的戰爭利器。除了找出微孢子蟲疫情的解決之道,糧食部很快就開始進行研究,希望蜜蜂能夠幫那些具有經濟價值的作物授粉就好。馮.弗里希多年前就曾實驗過氣味引導的方式(把蜜蜂訓練成只對某種氣味有興趣,讓他們在被放出來之後專門找帶有那種氣味的花朵),但是並未引起業界的興趣。這次德國養蜂人協會(Organization of Reich Beekeepers)卻急著要贊助他的研究工作,主要是因為戰爭的大禍將至,全國都對這計畫很有興趣,再加上他們聽說蘇聯也在進行類似的大規模研究計畫。

慕尼黑遭逢密集空襲,這讓馮.弗里希感到身心俱疲,於是便和合作了一輩子的魯特.波伊特勒(Ruth Beutler)撤退到奧地利提洛邦(Tyrol)的布朗溫克村(Brunnwinkl)。那裡是馮.弗里希童年度過暑假的地方,當年醉心自然史的他還在村裡自家房舍旁設了一個小博物館。青少年時期的馮.弗里希還把親友找來當幫手,為他到鄰近森林與海岸線尋找當地植物。他們家在沃夫岡湖(Lake Wolfgang)湖邊有一間老磨坊,他就是在那裡被舅舅親手調教(他舅舅是知名奧地利生物學家席格蒙.艾斯納〔Sigmund Exner〕),學會了古典的觀察研究法與操弄昆蟲的方式,這兩者後來都成為他進行實驗研究時的看家本領。

馮.弗里希也是在這裡與動物相處時而開始「用尊崇的態度面對未知世界」,而這態度與其說是正式的宗教信仰,不如說他所堅信的,是某種泛神論式的相對主義。「所有真誠的信念都值得尊敬,」他堅稱,「除了那種自以為人類心靈是世界上最偉大的放肆主張。」他來自一個崇尚自由思想的天主教家庭(當時常有奧地利生物學家因為支持演化論而被排擠,但在學術上他們家還是支持自由的思想),他曾經用一種直接但卻常常充滿情感的語氣表示,他們家在那小村莊建立了一個布爾喬亞的避風港,一個可以好好研究科學,進行藝術創作,實現有教養的文化理念的家園,遠離二十世紀初中歐的紛紛擾擾:他母親生氣勃勃,父親雖然稍嫌沉默寡言,但也關愛家人,此外他還有三個哥哥,這裡的時光為他們四人奠定了日後在學術界平凡而尊榮的一生。

在這充滿了家族回憶的地方,馮.弗里希躲開了盟軍對於慕尼黑與德勒斯登進行的瘋狂轟炸,遠離奧許維茨的死亡威脅,他與波伊特勒利用納粹政府提供的特許權力,重新進行已經荒廢將近二十年的蜜蜂溝通方式研究。

透過早期在動物學研究所庭院裡進行的研究,馮.弗里希辨認出蜜蜂有兩種「舞步」:一種被他稱為環繞舞(round dance),另一種則為八字搖擺舞(waggle dance),當時他做出的結論是,蜜蜂跳環繞舞的時候,表示他們發現了花蜜的來源,搖擺舞則表示他們找到花粉。後來,波伊特勒持續進行研究,開始懷疑他們當初提出的假設。他們倆在一九四四年繼續做實驗,發現如果餵食盤距離蜂巢超過一百公尺,那麼不管蜜蜂帶什麼東西回去,他們都會跳搖擺舞。所以,他們觀察到的不同飛舞方式並非用來描述蜜蜂發現什麼物質,而是一種用來傳達更複雜資訊的方法,也就是要說明地點。馮.弗里希寫道:這種精確描述距離與方向的能力「似乎太過奇妙,根本不像是真的。」