遠在古巴

| 作者 | 雷競璇 |

|---|---|

| 出版社 | 三民書局股份有限公司 |

| 商品描述 | 遠在古巴:2010年的冬天,我到了古巴,第一次踏足這片遙遠得仿如在天盡頭的土地,出發前內心很不平靜,惴度着:我祖父和我父親還會有什麼痕跡留在那裏嗎?出發到古巴之前, |

| 作者 | 雷競璇 |

|---|---|

| 出版社 | 三民書局股份有限公司 |

| 商品描述 | 遠在古巴:2010年的冬天,我到了古巴,第一次踏足這片遙遠得仿如在天盡頭的土地,出發前內心很不平靜,惴度着:我祖父和我父親還會有什麼痕跡留在那裏嗎?出發到古巴之前, |

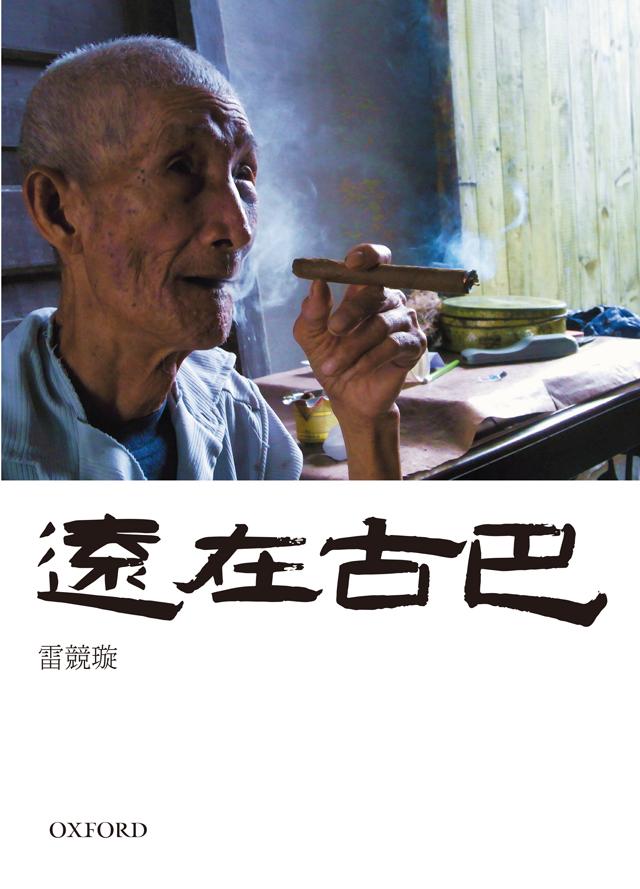

內容簡介 2010年的冬天,我到了古巴,第一次踏足這片遙遠得仿如在天盡頭的土地,出發前內心很不平靜,惴度着:我祖父和我父親還會有什麼痕跡留在那裏嗎?出發到古巴之前,為了準備,我讀了點書,了解一下古巴華僑的歷史,知道這是非常沉痛的一頁。鴉片戰爭之後不久,華僑就抵達古巴,當時是作為「豬仔」飄洋過海被販運過去的,絕大部份被騙被拐甚至被擄掠被綁架,抵埗之後,都成了奴隸。十九世紀時「華工」被販運到古巴,作為黑奴的替身,人數達到十四萬。清朝政府在同治末年派官員前往調查,當時還存活的,剩下約六萬。古巴華僑的歷史,就從這極為沉痛的一頁開始,之後連綿不絕,從未中斷。我祖父和父親到古巴謀生時,正是古巴華僑最好景的日子。然後來了1959年的革命,變成了社會主義國家,生活愈來愈困難,華僑走的走、走不了的老死當地,我到達古巴時,看到的夏灣拿唐人街殘破頹敗,華僑都垂垂老矣,只剩下三百人左右。 這就是這本《遠在古巴》的由來。

作者介紹 ■作者簡介雷競璇畢業於香港中文大學歷史系,其後留學法國,修讀政治學,集中研究黑非洲國家,歷時七年餘,在波爾多大學得到博士學位。返港後相繼在中文大學及城市大學研究及授課十餘年,編、著有有關選舉、香港及中國政治之中、英文書籍多種,以及在學術期刊發表論文若干篇。數年前辭去教職,改為自由撰稿人,社會與文化評論文章近年多在《信報》刊載。現仍擔任中文大學香港亞太研究所名譽研究員。最新著有《窮風流》《據我所知》(牛津大學出版社)。

產品目錄 ix 鳴謝xi 一頁傷心史 (代序)第一輯祖父的家書夏灣拿的地址1959年回家的感覺真不好流落遠方的語詞怎麼不說「夏灣拿」?老照片革命到天涯光華報革命博物館海明威的足跡兩片墳地古巴人看中國人關雲長在古巴天主堂裏的觀音海外淘金夢第二輯古巴的面目一人縮影一國古巴社會主義兩個老革命捷之城和捷老爺車之國夏灣拿的陽光人力車伕的午睡賣小鳥的小販千里達的小老頭脂肪和單車見證貪污強貨幣古巴大煙咖啡和甘蔗酒下咽的問題民宿風光吃苦瓜,在古巴懷孕樹克女士將軍的遺孀卡斯特羅的舊部兩位華裔畫家第三輯參加過豬灣之戰的余景暖海隅秀才趙肇商古巴大爺伍迎創周柏圖的眼神和語調未獲上蒼眷顧的譚樹樞飄零老兵馬持旺黃家兩代三女子葉澤棠的軍旅生涯天涯歌女何秋蘭允文允武吳帝胄附錄:古巴地名、街道名稱對照表

| 書名 / | 遠在古巴 |

|---|---|

| 作者 / | 雷競璇 |

| 簡介 / | 遠在古巴:2010年的冬天,我到了古巴,第一次踏足這片遙遠得仿如在天盡頭的土地,出發前內心很不平靜,惴度着:我祖父和我父親還會有什麼痕跡留在那裏嗎?出發到古巴之前, |

| 出版社 / | 三民書局股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9780199429196 |

| ISBN10 / | 0199429197 |

| EAN / | 9780199429196 |

| 誠品26碼 / | 2681270536000 |

| 頁數 / | 276 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 祖父的家書

母親保留下來的近兩百封信中,有一封是我祖父從古巴寄回來的,很特別,用鉛筆寫在一張單行紙上。字寫得倒也暢順,看來我祖父有勤於動筆的習慣。由於信封沒有保存,寫於何年,無法確定,信末有「十二月一日」的日期,我推斷是寫於1955年。

這是祖父唯一遺留下來的墨跡。我祖母是文盲,不會認字,靠每日從日曆牌上撕下一頁,才知道日子。也許由於這原因,我祖父很少寫信回家。從前聽長輩說,我祖父本來是在美國加州謀生的,當廚師,回過家鄉,再回轉加州時,不讓他入境,他於是改而去了古巴。這事現在當然無法查考,但加州有長長的排華歷史,說來也不是沒有可能。古巴最早有中國人,除了清朝末年被拐賣到當地的「豬仔」外,就是在加州被驅趕而至的華僑。

這信還是舊式寫法,沒有標點符號,我現在加上,將之全文迻錄如下,錯別字不改動,幸好不算多。內裏有兩個字我認不出來,用□號標示,也不影響理解。信裏頭的「金瑞」是我祖母的名字,「炳勳」是我父親,「維禮」是我祖父。全信如下。

金瑞賢內助覽,啟者:料想居港平安,現下父子兩人在外康強,見字無容掛念,但炳勳兒子到來古巴,一舉一動循規道矩,料理生意非常盡責妥當,便無閒遊散步,本人見佢性情最合,非常歡喜安心,將來前途定然樂觀之道。

現下你我兩人年事以高,千祈不要操勞工做,亦不可觀念家庭過甚,總至居港保重身體,朝魚晚肉,安樂過三五七年,亦作了事,何苦遠慮?何必掛心?如無銀用,□來一音,定然從速付回應用便是。現下中國紛紛亂亂,不敢抽身回港聚會,遲下世界平靜,定奪而妥當,然後買舟旋唐,重逢敘會。見字放心,千祈保重身體為上策,緊記吾言,是為至要。即請。十二月一日。愚夫維禮□付。

我父親是1954年秋天到古巴的,信內說到我父親抵埗後的情況,又有「料想居港平安」、「居港保重身體」、「不敢抽身回港聚會」等句,我由此推斷是寫於1955年,此年祖母帶着我移居來了香港。我祖父出洋,和當時大多數華僑一樣,隻身前往,不帶家眷,長期飄泊海外,難得回鄉,夫妻分隔,結果只生下我父親一個孩子,和國人嚮往的兒孩滿堂絕緣。他離開故鄉時,中國是紛紛亂亂,自己前途茫茫,歸期難卜。至於他在古巴的情況,我從父親後來的信件中間接知道一點點。父親寫信回來和我母親商量在香港購買樓宇時,說要等到他父親即我祖父從外省到夏灣拿,才能決定,我由此知道他不在夏灣拿工作。在1958年的一封信中,父親又附了祖父的地址,是Club Americano, Minas de Matahambre, Piñar del Río。我到古巴時,還特意為此追查一下,知道Piñar del Río是古巴島最西的省份,Matahambre是此省一個小鎮,產礦,從夏灣拿前往大約二百公里。至於Club Americano,古巴革命前是各處都有,專供美國人前來度假和享受,當時的古巴是美國有錢人的銷金窩。我祖父應該就在這西部小鎮的美國會所當廚師,我現在所能知道的,就這麼多。

祖父1959年來港,在這裏度過了人生的最後七年。和他同期出洋謀生的華僑相比,我看他還算是幸運的,得以落葉歸根。近年我三次到古巴,接觸過還留在當地的老華僑,不少孑然一身,無家可回。至於放置在夏灣拿華僑墳場地下室中一匣又一匣的骨殖,就更不必說了。

夏灣拿的地址

有些事情看來簡單,但真要追查明白,卻不容易,例如我父親在古巴究竟住在什麼地方?我費了不少功夫,結果還是無法確定。

他從古巴寄回來現在我們還保留着的近二百封信,由始至終都從一個相同地址寄出:Kwong On Long, calle San Nicolás, #520, Habana, Cuba。譯成中文,是:古巴夏灣拿聖尼高拉斯街五百二十號廣安隆,十多年一直如此。開始翻閱他的家書時,我以為這就是他經營或者他工作的店鋪,再查核一下旅遊指南書Lonely Planet: Cuba所附的街道圖,得知這條街位於夏灣拿往日唐人區的中心,覺得這錯不了。但將這些信逐漸讀下來,發覺不對,因為有一次我們寄信給他,只在信封寫上地址但忘記寫父親的姓名,結果他收不到,之後他來信埋怨我們處事粗心大意。我心裏想,如果他是店鋪的老闆或者伙計,沒道理收不到,信封上雖然沒有寫名字,但有我們香港的回郵地址,很容易知道其實是寄給誰。於是,我推測聖尼高拉斯街五百二十號廣安隆只是他用來通訊的地方。

於是,2010年我第一次前往古巴時,抵埗後就首先去這地址查看一下,到達時,發覺牆外掛着《光華報》的招牌,而且重門深鎖,感到很詫異。經過一番查問,聯絡上《光華報》負責人趙肇商和蔣祖廉兩位先生,從而知道二十年前《光華報》遷入此地址,在這之前,是屬於一間名叫廣安隆的「金山莊」所有,所謂金山莊,就是從中國進口貨品的商店,主要是瓷器布匹等乾貨,算是當時唐人街比較大型的商號,店東鄺賀還是古巴革命前的僑領。廣安隆因為位於華區,地點方便,不少華僑以之作通訊地址,周末從自己工作的城鎮前來夏灣拿華區消遣或者購物時,順便到廣安隆收取家書。於是,我知道自己的推測沒有錯,這裏不是父親從前的住處,也不是他工作的地方。至於《光華報》,有八十多年的歷史,說來也是顯赫,本書另有文章談這份報章。

知道了聖尼高拉斯街五百二十號不是我父親從前居住或工作的地方後,我繼續追查,經引介,去了中華總會館,找到了周卓明先生,他是古巴土生華人,能說流利廣州話,擔任總會館的西班牙文秘書。知道我們有尋根的意圖後,說可能有點線索,因為古巴革命後中華總會館進行過一次華僑登記,我父親應該留有記錄。結果他真的在總會館的檔案中找到我父親填報的表格,登記日期是1961年6月9日,申報的職業是「雜貨」,在「店號地址」一欄中填寫了這樣的地址:Ave 25 y 66A, #6613, Buena Vista, Marianao, Habana。得到這新線索,我很興奮,馬上請奧斯卡(Oscar)代為查詢。因為我的西班牙口語還未足夠和人溝通,經友人介紹,找來了古巴青年奧斯卡,他為我們在當地引路和翻譯,本書〈一人縮影一國〉專門談這位古巴青年。奧斯卡看了地址,說不難找,只是有點距離,在夏灣拿郊區。

翌日,我們僱了輛車,一起前往。這個郊區房子都低矮,頗殘破,按地址找到的是間細小的平房,很簡陋,門窗鎖上,沒有人在內,四周端詳一翻之後,可以看得出從前的確是間商店。於是向旁邊的住戶打聽,輾轉找到一位黑人老婦查問,她在這地方居住了幾十年,相當了解從前的情況。我通過奧斯卡和她交談,得知這地址從前確實是間雜貨店,由一個中國人經營,此人就住在店裏頭,這個中國人的名字叫Oscar,和為我作翻譯的古巴青年同名,但我父親的西名叫Julio,不吻合。黑人老婦又說:這個中國人七十年代時在這間店裏死去,我父親卻在1966年回香港去了,情節完全不合。聽完之後,我感到失望,黑人老婦繼續說:她向我提供了資料,我應該感謝她。我明白她的意思,給了她一點錢,然後起程回夏灣拿。

追查父親的古巴所在一事,就此無疾而終,沒有結果。後來兩次到古巴,都找到鄺景雲老先生,和他詳談過。鄺老先生的祖父就是開辦廣安隆的鄺賀,他在祖父安排下,1948年來到古巴,當時十八歲,抵埗後在廣安隆工作,直至古巴發生革命,廣安隆被政府接管為止。他至今還住在廣安隆原址的樓上,換言之,就是聖尼高拉斯街五百二十號的二樓,六十多年沒變。和他談話時,我特意提到我父親從前以他們店鋪的地址收信的事,他說當時這樣做的華僑很多,他不認識我父親,也沒有聽聞過我父親的名字。鄺先生單獨居住,喜歡喝烈酒,我第三次到古巴時,特意帶了一瓶蘇格蘭威士忌給他,他拿着瓶子,端詳了很久。

其實,不只是住處尋不着,連我父親在古巴究竟做什麼工作,是自己開店抑或為人打工,我也無法確定,在他遺留的家書中,從沒正面提到過,我感到是有意說得含糊,免得家人擔憂。在中華總會館的登記表中,他填報的職業是「雜貨」,這看來是可信的,古巴華僑大多數在這行業謀生,華僑開設的雜貨店在革命前的古巴遍佈各地,都是小經營,本小利潤也小伙計三兩人,工作時間很長,從清晨到深夜,吃住都在店中,收入基本上積存起來寄回家鄉。於是,在哪間雜貨店打工,哪間雜貨店就是當時的住所當時的家,小城小鎮郵遞往往阻滯,就以夏灣拿唐人街的大店鋪來通信,放假時到灣城散散心,順便收取家書。我父親在古巴,過的大概就是這樣的生活,再細究,既不可能,也沒必要了。

附記:上文說及的「聖尼高拉斯街」,古巴華僑稱為「生呢哥拉街」,參見本書〈流落遠方的語詞〉一文。