The Kon-Tiki Expedition

| 作者 | Thor Heyerdahl |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

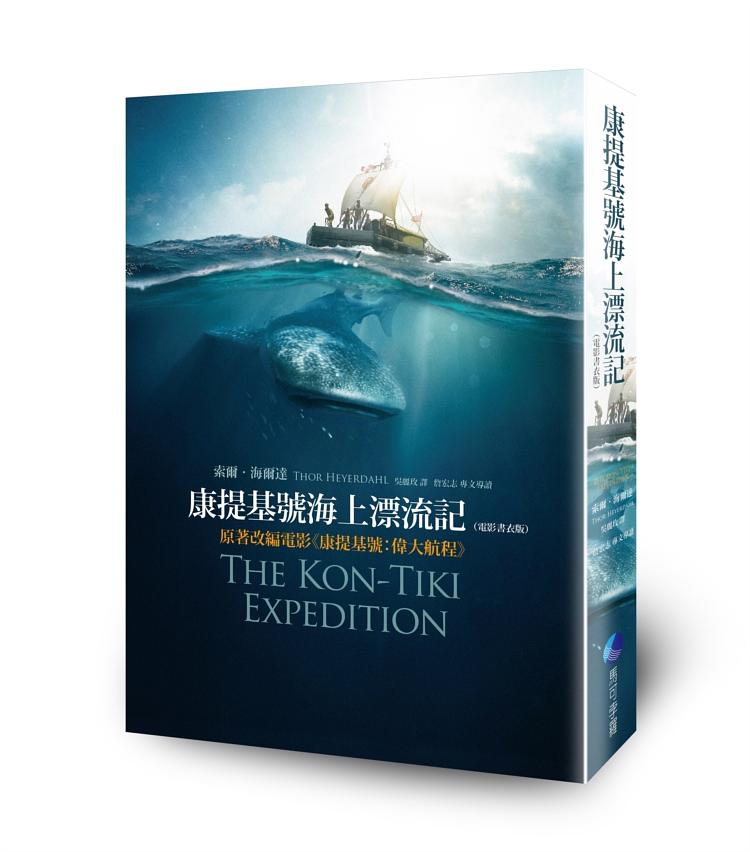

| 商品描述 | 康提基號海上漂流記:★原著改編電影「康提基號:偉大的航程」入圍第85屆奧斯卡「最佳外語片」★榮獲金球獎最佳外語片提名★榮獲挪威國際電影節觀眾票選獎★金馬奇幻影展[ |

| 作者 | Thor Heyerdahl |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 康提基號海上漂流記:★原著改編電影「康提基號:偉大的航程」入圍第85屆奧斯卡「最佳外語片」★榮獲金球獎最佳外語片提名★榮獲挪威國際電影節觀眾票選獎★金馬奇幻影展[ |

內容簡介 原著改編電影「康提基號:偉大的航程」入圍第85屆奧斯卡「最佳外語片」榮獲金球獎最佳外語片提名 榮獲挪威國際電影節觀眾票選獎金馬奇幻影展[當代奇幻]入選作品長達四千三百浬、101天的海上木筏真實歷險!驚心動魄媲美《少年P的奇幻漂流》全球狂銷超過二千萬冊,已發行超過六十五種語文!命運,我既相信,也不信;有些時候似乎有隻無形的手在操縱著我們,就像綁在線上的木偶,但肯定的是,我們可以自己抓起線來,在每個交叉路口調整方向……這本書敘述的是,一個年輕人在屢遭碰壁之後,仍然堅持自己掌握命運的故事。 「我打算搭木筏橫越太平洋,好證明『南太平洋群島上有秘魯人居住』這個理論,你要一起來嗎?……請立即回覆。」就這樣,一九四七年四月二十八日,索爾‧海爾達和五名夥伴坐上一艘以傳說中的太陽神「康提基」命名的白塞木筏,從秘魯的卡瑤港啟航。隨後三個多月,這六人漂流在汪洋大海上,獨力面對兇猛肆虐的暴風雨,與鯨魚和小螃蟹結成好友,也和數不清的鯊魚奮戰。最後,他們看到了陸地──玻里尼西亞的普卡普卡島……然而,洋流卻將木筏帶離這座島嶼,他們只能眼睜睜地看著它從視線內慢慢消失……書中生動記錄了在幾乎沒有勝算的情況下,這六位年輕人如何在亡命邊緣求生,以及面對嚴酷航海試煉的過程,堪稱一部撼動人心的英雄史詩,也是最具張力的冒險故事。

作者介紹 ■作者簡介索爾‧海爾達(Thor Heyerdahl)二十世紀最傑出的挪威民族學家、探險家。一九一四年生於挪威拉爾維克(Larvik)。奧斯陸大學畢業後,與妻子同赴太平洋的馬貴斯群島進行田野研究。他們在偏遠的法圖希瓦島上住了一年多,島上的石雕和歷史遺物讓他覺得那裡的第一批居民可能來自美洲。於是,他開始在挪威家鄉以及美國兩地鑽研玻里尼西亞族,並發表他的太平洋遷移理論,認為一千年前印第安人就會利用白塞木筏和大型雙獨木舟渡航太平洋。不過,這項研究因第二次世界大戰而中斷,他進入自由挪威空軍服役,擔任特殊跳傘隊的軍官。戰後他繼續這個研究課題,並在一九四七年以實際行動證明遷移理論的可能性。六名年輕人起而挑戰專家的忠告,駕著一艘白塞木筏橫越太平洋。以動人筆法記錄這趟航程的《康提基號海上漂流記》,至今銷售已超過二千萬本。隨後在一九五三和一九五五年,海爾達走訪了加拉巴哥群島和復活島,研究復活島上巨型石雕的起源和豎立方法。 一九六九至一九七○年間,海爾達從摩洛哥啟程,開始另一趟大規模航行,這次他駕駛紙草船「拉號」(Ra),打算證實地中海世界的早期人類可能曾經橫越大西洋,並定居在墨西哥和秘魯一帶。一九七七年,他把航行地點移往印度洋,利用蘆葦束船「底格里斯號」(Tigris)實際示範了五千年前閃族的航海路線。海爾達榮獲無數勳章、獎賞和表揚,被稱譽為「世界上最著名的挪威人」。著作:《綠色安息日》(Green was the Earth on the Seventh Day:Memories and Journeys of a Lifetime,馬可孛羅出版中文版)、《復活島的奧秘》(The Mystery of Easter Island)、《早期人類與海洋》(Early Man and theOcean)、《底格里斯號探險記》(The Tigris Expedition)、《馬爾地夫之謎》(The Mystery of the Maldives)等書。■譯者簡介吳麗玫靜宜大學外文系畢,英國約克大學女性研究碩士。譯有《世界的盡頭——種族與文化的邊境之旅》、《2 To 22 Days遊義大利》、《從星座透視愛情》、《從數字算計愛情》、《彼得大帝》,以及L.羅恩.賀伯特的《人類狀態大會》等。

產品目錄 導讀 肉身冒險寫學術論文:介紹《康提基號海上漂流記》/詹宏志 三十五週年版 作者序 第一章 觸發 第二章 探險隊誕生 第三章 前往南美洲 第四章 橫越太平洋(I) 第五章 中繼點 第六章 橫越太平洋(Ⅱ) 第七章 航向南太平洋群島 第八章 與玻里尼西亞人同樂 尾聲 追尋「康提基號」的船跡 附錄 索爾‧海爾達小傳

| 書名 / | 康提基號海上漂流記 |

|---|---|

| 作者 / | Thor Heyerdahl |

| 簡介 / | 康提基號海上漂流記:★原著改編電影「康提基號:偉大的航程」入圍第85屆奧斯卡「最佳外語片」★榮獲金球獎最佳外語片提名★榮獲挪威國際電影節觀眾票選獎★金馬奇幻影展[ |

| 出版社 / | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| ISBN13 / | 9789866319747 |

| ISBN10 / | 9866319741 |

| EAN / | 9789866319747 |

| 誠品26碼 / | 2680771981005 |

| 頁數 / | 320 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X15CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 三十五週年版作者序

有些人相信命運,有些人不信。我既相信,也不信。有些時候似乎有幾隻無形的手指在操縱我們,就像綁在線上的木偶。然而,肯定的是,我們不是注定要被拉著走的。我們可以自己抓起線來,在每個交叉路口上調整方向,或踏上通往未知的小徑。

本書以下所敘述的,就是一個年輕人一再碰壁之後,抓起命運之線的故事。如今我再重讀當時所寫的這篇故事,回憶起我一生中最具決定性的時刻,當時徹底旱鴨子、害怕水深至頸項的我,切斷所有與陸地的聯繫,航向地球上最大最深的水域,深入陌生的冒險和一段不可知的未來。從當時至今,我的一生充滿一連串冒險,有如線上珍珠,一個接一個。希望牡蠣中的珍珠自動出現在盤中呈獻給你,多少有些癡人說夢;你得自己潛水下海尋找。我從來都不喜歡為冒險而冒險,但是當冒險來臨時,我也不逃避。

我在成長過程中,一向是個受到過分保護的男孩,十足的夢想家。我的大學時光一半在研究人,一半在研究獸。形式上我是在奧斯陸大學受教育成為動物學家,但我卻熱中於在克羅皮林玻里尼西亞圖書館(Kroepelien Polynesian Library)裡研究太平洋的民族。位於奧斯陸市的克羅皮林玻里尼西亞圖書館是全世界最大的玻里尼西亞主題私人圖書館(後來被併入奧斯陸的康提基博物館圖書館)。此外,身為不會游泳的書呆子,我還是於一九三七年來到玻里尼西亞,在叢林島嶼法圖希瓦上居住了一年,完全與外面的世界斷絕聯繫。

我前往玻里尼西亞研究「動物」如何藉由風和洋流到達大洋洲的島嶼,卻帶著史前時代「人類」如何到達這些島嶼的爭議性理論回家。學者們一逕認定,所有早期航海人都是直接從東南亞航行或划槳進入太平洋。我不同意這一點。盛行風和洋流會阻止他們直接從亞洲向東航行。雖然如此,卻有兩條通往玻里尼西亞的可行海路:一條是從東南亞繞道,經由西北美洲到夏威夷;另一條是由南美洲直接航向東玻里尼西亞。

本書的故事,敘述六名年輕人如何證明從南美洲出發的史前航行的可能性,顛覆了科學家和航海水手的預測。學者宣稱如果不定期上岸曝曬就會沉沒的南美洲白塞木筏,卻一直保持在具有浮力的軟木狀態;而一直被認為無法從古代美洲利用舟船進入的玻里尼西亞,被證明原住民航海者得以由祕魯航行進入。

被證明錯了的科學家有何反應呢?第一個讓步的是祕魯史前舟船的全世界首席權威:哈佛大學的洛斯羅普博士(Dr. S. K. Lothrop)。他就是提出我們所反對的有關白塞木筏理論的人。然而,全世界對康提基之旅的輿論,卻挨了其他引洛斯羅普及其作品和學說(即白塞木筏會沉)為基礎的科學家一記耳光。來自全世界的學者反擊我們,指控我們是沒有科學實力的特技表演者。大眾的興趣隨著輿論而增加。《康提基號海上漂流記》一書成了暢銷書,最後翻譯成六十五種語言1,而我們航行的影片也在一九五一年獲得奧斯卡最佳紀錄片獎。

爭論延續了數年之久,在那段期間裡,各地學者起初甚至拒絕聆聽「康提基理論」背後的論證。第一份正式挑戰來自瑞典皇家人類學暨地理學學會,一九五○年他們要求我為自己的觀點辯護,結果卻頒給我我的第一個科學獎牌。其他獎牌接續而來,先是來自蘇格蘭,然後是法國。一九五二年,亦即木筏之旅五年之後,我首次得以出版我那本八百頁的《太平洋的美洲印第安人:康提基號探險背後的理論》(American Indians in the Pacific: The Theory Behind the Kon-Tiki Expedition)。同年,我接受一項邀請,在劍橋大學舉行的第三十屆國際美洲印第安人類學家大會演講,當該大會翌年於巴西舉行時,我以榮譽副主席的身分出席。

雖然如此,爭論還是不斷。他們採用加拉巴哥群島(Galapagos Islands)來駁斥康提基理論。這些群島離南美洲比任何玻里尼西亞的島嶼還近。如果南美洲的航海者膽敢一路航行到玻里尼西亞,他們何不乾脆也在加拉巴哥落腳呢?又是一項新挑戰。一塊新的研究領域。

自從一八三五年達爾文造訪加拉巴哥後,已經有很多學者到過該群島了,包括動物學家、植物學家、地質學家——但是卻沒有半個考古學家。沒有一個考古學家前來尋找遠離本島的早期人類足跡。造訪者互相引證彼此的研究,表示在一五三五年歐洲人抵達之前,沒有人類親眼見過這些群島。在發現印加白塞木筏完全能夠到達加拉巴哥之後,我在一九五三年先帶了兩名考古學家前往該群島勘查。我們選定了幾處平坦的地方為目標,在那裡早期的木筏可以在崎嶇的溶岩峭壁和岩石之間登陸。在這些乾燥的島嶼當中,有三座島嶼存留了史前時代的營地。從貧瘠的土壤中,科學家的鏟子耙起大量的陶器碎片和其他人工遺物,其中有很多還經美國國家博物館鑑定為印加前的遺物。這證明了很多來自祕魯和厄瓜多的航海者,早在前哥倫布時期就到過這些群島了。由於飲用水的獲得有季節性的限制,所以無法永久居住。

而距離最近的可供居住的島嶼就是復活島(Easter Island),位於南美洲和其餘玻里尼西亞島嶼的中間。散布在整個景致中,來歷不名的巨型雕像和石牆,被玻里尼西亞人認為是更早期人們的遺物。由於這座島嶼的坐落位置離亞洲最遠,大多數學者都認為它是原住民最不會去的地方。但是我懷疑何以復活島島民當時有時間發展,而事後卻忘了這段驚人的史前文化呢?更何況,這項文化還令學者因其酷似前印加遺物而感到驚訝呢。唯一曾經造訪復活島的專業考古學家拉瓦謝立博士(Dr. H. Lavachery)坦承他未曾試圖進行挖掘,因為那裡的土壤看起來很淺,似乎人類來此開拓是近代的事。

一九五五年和一九五六年間,我包租了一艘遠征船,與一隊來自很多國家的團員在復活島和東玻里尼西亞進行為期一年的勘查,這些團員當中有五名是考古學家。挖掘物顯示出著名的巨型人頭雕像事實上是被掩埋到頸項部分,地底下還有巨型軀體和手臂。島上一個宣稱是雕像製造者後代的家族,示範了如何採石、運輸及豎立這些巨型石像。考古學家也發現了先前未知的雕像種類,以及仿造前印加南美洲雛型的石屋。碳含量年代測定法測定出,該島至少在比被認定的年代提早一千年前就有人居住了。

一九六一年,在議論仍然熱烈進行期間,出現了一個轉捩點。當時在檀香山舉行的第十屆太平洋科學大會(The Tenth Pacific Science Congress)聚集了三千名專家,我們的加拉巴哥和復活島遠征之旅,在考古學、身體人類學和植物學的會議中,以及在有關加拉巴哥群島的特別座談會中都受到討論。最後大會全場一致通過一項決議案:南美洲是構成太平洋島民和文化的主要發源區域。

在各個戰線上的激烈爭論,如今逐漸淡化為偶爾才出現的抨擊。對人而言,沒有任何一項海上暴風雨比獨自受到國際權威行刑隊包圍還艱難。堅信自己是對的,成為你唯一對抗一連串對你人身不公平攻擊的武器。然而,異議與爭論正是促使科學前進的因素。同意和接受很少能刺激實驗和進步。到了這時候,來自大學和科學院的邀請,允許我為我的個案推介和辯護。名譽教授和博士學位、科學獎牌,以及從紐約到莫斯科科學院的研究員身分,都反映出潮流已經扭轉了。

現在我覺得我能自由著手美洲另一邊的海洋了。熱帶大西洋的貿易風和洋流,不斷循著相同路線從非洲推向美洲,威力也和它們離開美洲太平洋岸時沒兩樣。在哥倫布到達之前,美洲還沒有人知道厚板船,但是蘆葦船在大西洋任何一邊偉大的前哥倫布文明裡,則是典型的船隻。在復活島上,我們發現有蘆葦船的輪廓雕刻在雕像的胸前,而至今島民仍在製造的小型蘆葦船與前印加帝國的船雷同。它們必然也酷似埃及、美索不達米亞(Mesopotamia)和印度河谷(Indus Valley)等偉大舊世界文明裡的最古老般隻樣式。

正如白塞木筏一般,蘆葦船也被認為因會浸水的緣故而無法用於長途航海。一九七○年,我們一行七人,分別來自七個國家,在第二次嘗試利用埃及的紙草蘆葦船橫越大西洋時,駕駛我們的蘆葦船「拉二號」(Ra II),從非洲的摩洛哥(Morocco)出發,成功抵達了美洲的巴貝多(Barbados)。在一九七七年和一九七八年間,我們來自不同國家的十一個人,花了五個月的時間在「底格里斯號」(Tigris)——蘇美人的蘆葦船——上,從伊拉克航行到阿曼(Oman)、印度河谷和非洲。

組員們和我一樣不熟悉蘆葦捆紮的船以及白塞木筏,但我發現我居然可能在這輩子裡駕駛這種船,從美索不達米亞航行到印度河谷,從亞洲到非洲,從非洲到美洲,以及從美洲到玻里尼西亞。那麼,為什麼那些發明耐航船舶、建造金字塔的勇猛發明家,無法在幾世紀的期間達成相同的成果呢?

古舊的船,不像金字塔那樣,它是會沉會爛的。我們的橫渡海洋證明了史前航海的可能性,但是古老的航跡已經消失了。雖然船舶已被證明有耐航力,但是有些人仍然堅持,前歐洲的航行者可能比較喜歡在看得見陸地的水域航行。相反於此的理論,在一九八二年我首次探險遠在印度洋、位於印度南邊尖端的小小馬爾地夫群島(Maldive Islands)時受到證實。在前十年期間,大量搭飛機來的觀光客已經侵略了這個群島,但又因為其位置遠離任何大陸,而無法吸引現代考古學家前來。

馬爾地夫的歷史開始於一一五三年阿拉伯回教徒的抵達,比哥倫布時期還早三個多世紀。回教嚴禁任何種類的人類圖案,所以當一些島民發現一座有著長耳朵的石像從地底下冒出來時,是相當震撼人的發現。由於我們在印度洋的蘆葦船之航,馬爾地夫官方在一九八二年通知我有關這座雕像的事。我衝到現場,卻發現除了雕像頭顱外,其餘全被宗教狂熱分子砸得稀爛。那是個巨大而美麗的佛像,同時也表示佛教徒早在阿拉伯人於一一五三年初抵此島前就在那裡了。

新興的馬爾地夫共和國總統邀請我進行首度的地方挖掘,於是我在一九八三年帶著奧斯陸大學的考古學家回到這座島。結果證明馬爾地夫是個不受干擾的考古天堂。埋藏在地底下的石碑雕刻著微笑的印度惡魔神濕婆的多頭像,以及象鼻海怪瑪卡拉(Makara)。想必印度教徒甚至在史前佛教徒抵達前就在那裡了。在無人煙的赤道叢林島嘉福干(Gaaf-Gan)上,我們發現一座正方形金字塔狀的神廟,還佇立在離地三十呎的地方。這座富麗堂皇的神廟裝飾著日神象徵,並且面朝東迎向日昇之處,是由古代日神崇拜者所建立的,四面雕有往前撲的獅像。廟內的裝飾包括獅子雕像和高聳的公牛浮雕。這是史前航海再具體不過的證明了。

康提基遠征之旅打開了我的雙眼,讓我了解什麼才是真正的海洋。它是個傳輸物,不是隔離物。從人類建造第一艘能漂浮的船開始——遠早於人類馴馬、發明汽車和在未開墾的叢林裡開路——海洋就一直是人類的公路。