花森安治伝: 日本の暮しをかえた男

| 作者 | 津野海太郎 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 改變日本生活的男人: 花森安治伝:戰後日本生活雜誌先驅《生活手帖》共同創辦人台灣第一本花森安治全傳記從企畫、取材、撰稿、攝影、封面圖、插畫、版面設計、書籍裝幀到廣 |

| 作者 | 津野海太郎 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 改變日本生活的男人: 花森安治伝:戰後日本生活雜誌先驅《生活手帖》共同創辦人台灣第一本花森安治全傳記從企畫、取材、撰稿、攝影、封面圖、插畫、版面設計、書籍裝幀到廣 |

內容簡介 戰後日本生活雜誌先驅《生活手帖》共同創辦人台灣第一本花森安治全傳記從企畫、取材、撰稿、攝影、封面圖、插畫、版面設計、書籍裝幀到廣告文案一手包辦的鬼才總編輯用三十年歲月形塑影響世界的現代日本生活美學他終其一生以工匠職人般精神,打造出日本史上首本銷量百萬冊雜誌;他用一本雜誌改變日本的庶民生活,讓「日本製造」傲視全球;他是--花森安治,日本生活型態的創造者、《生活手貼》(暮しの手帖)總編輯編、平面設計師、記者、文案寫手,用三十年光陰,成為「改變日本生活的男人」。生於神戶的花森,從小大膽、好勝心強,有繪畫天分,小學同學作家田宮虎說:「花森在教室後面的黑板上,生動地描繪出伊索寓言的場景。」畢業後,花森就讀神戶第三中學,儘管學校禁止學生上戲院,父親卻默許他每月看一次電影,而且經常帶他觀賞寶塚少女歌劇。熱愛電影和攝影的花森,年少時就嘗試用法國製的PatheBaby相機拍片,高中時期接觸到小津安二郎的電影,十分著迷,尤其欣賞他以低視角仰拍的手法。後來《生活手帖》進行拍攝時,花森不時會朝著攝影師大喊:「小松,像小津那樣拍。」◎神戶港打開世界之窗,接觸前衛藝術,埋下女性主義的種子高中立志當編輯,展現獨斷的編輯思維與如詩般簡潔的排版風格1929年,花森高中落榜,在大倉山圖書館準備重考期間,他閱讀了平塚雷鳥的評論集《來自圓窗》、德國社會主義者奧古斯特‧倍倍爾的《婦人論》,以及與解放女性地位相關的書籍,埋下他對女性主義的啟蒙種子。隔年花森考進松江高中,母親問他將來想做什麼,他毫不思索的回答「新聞記者或者編輯」。1933年,進入東京帝國大學文學部美學美術史學科,並加入人才濟濟的《帝國大學新聞》編輯部。花森長相特異,給人面貌凶惡的印象,因而有「鬼瓦」綽號;除了繪畫天賦,寫作、演說長才也令同儕稱羨。他沉迷於各種大膽的文體實驗,文風像極全盛時期的龍膽寺雄、吉行榮助等新興藝術派;能說善道、辯才無礙,當上學生自治會長。「全權負責」的獨斷編輯風格,在擔任高中《校友會雜誌》編輯時展現無遺,前衛的繪畫、獨特的字體、如詩般簡潔的排版設計,「傳奇雜誌」的美譽傳頌至今。受前衛藝術運動拼貼理論的影響,花森認為透過挑選、連結組合既有事物同樣是創造,能挖掘出前有未有、嶄新的美感與力道。他過人的眼界與獨樹一幟的排版風格,也讓《帝國大學新聞》煥然一新。因為約稿事宜,花森認識了以裝幀及插畫著名的西畫家佐野繁次郎,兩人意趣相投,24歲時擔任佐野繁次郎的助理,為化妝品公司伊東胡蝶園(後來的Papilio)設計廣告。花森特色的手繪文字裡,有著佐野繁次郎的影子。花森29歲被徵召前往北滿洲從軍,一年後因罹患肺結核返國。退伍後回到伊東胡蝶園復職,但軍政府已禁止製造化妝品,為了生計,他協助佐野繁次郎編輯出版《婦人的生活》叢書,從裝幀、版式風格以及編輯手法來看,花森名為助手實為得力的執行者。1941年二戰爆發,花森在學長力邀下轉任大政翼贊會宣傳部門,一度為寶塚劇團撰寫劇本;1945年戰爭結束後,幫總編輯好友田所太郎的《日本讀書新聞》繪製插圖及書寫標題文字,而且透過他認識在編輯部工作的大橋鎮子。◎以日常生活細微而確實的美,化解戰爭帶給人們的傷痛與哀愁用心注重生活的各種細節,即能讓生活過得更好──《生活手帖》誕生拒登廣告,不惜燒掉房子、烤4萬片吐司以「商品測試」批判文明,將「日本產品」推上世界舞台大橋鎮子感念母親一生含辛茹苦,期望創辦讓女性更幸福的雜誌,花森深受感召:「我希望立下一個約定,就是打造出不再發生惡戰的世界;我想每個人若是能夠珍惜自己的日常生活,戰爭就不會發生了吧。」1946年,他們在銀座創辦衣裳研究所及《造型書》雜誌,教導親手做西式服裝的知識和技術,兩年後更名為《美麗生活手帖》,增加食與住方面的內容,1953年再次定名為《生活手帖》,以提升普通日本人的生活品質和審美觀為宗旨,同時邀請一流作家如川端康成、志賀直哉為雜誌撰文,在日常中注入文學性。隨著50年代景氣復興到60年代高度經濟成長,《生活手帖》敏銳地察覺到新生活模式的出現,推出「商品測試」單元,以當時少見的科學方式進行實驗。1954年,26號刊首次刊載商品測試文章〈襪子〉,大受歡迎。從震驚讀者的家電產品測試到宅急便運送品質評比,精準地掌握家庭生活的需求,打敗其他婦女類型雜誌。花森指出商品測試是對商品的批判,也是對社會、對文明的批判;真正目的,不是為了消費者,而是提升日本的國際製造能力,將迷失基本精神的企業拉回正軌,踏實地製作優良產品。為了獨立報導、言論公正,《生活手帖》不刊登任何廣告,創下日本雜誌首例,堅定至今。1957年,38號刊的發行量已超過50萬冊,森花離世前攀升到近百萬冊,驚人的銷量史無前例。◎編輯室裡的天皇,徹底貫徹「花森主義」榮獲第二十三屆讀賣文學獎,紅色校正的筆染紅手指至死方休花森不對企業、政府或任何人阿諛奉承,就算被輕視也立志要守護日常生活的小事。在美學上有自己獨特的主張與堅持,從雜誌提案、封面繪圖、照片拍攝到文稿撰寫,甚至於一字一行的韻律感,從字體級數、行距、字距、插畫及留白等細節都必須符合「花森主義」,嚴謹獨裁宛如「編輯室裡的天皇」;從文章、標題、插畫、手繪文字、排版、照片拍攝、報紙廣告到電車車廂廣告也不假他人,花森的編輯演繹能力無人能及,堪稱達文西型全能編輯。而且從不解釋令人側目的女裝打扮。花甲之年,花森將《生活手帖》中的文章集結成書《一戔五厘的旗幟》,於1972年與井伏鱒二的《早稻田的森林》,同時獲第二十三屆讀賣文學獎。1978年1月14日,第152期《生活手帖》出刊前夕,花森因心肌梗塞逝世,享年66歲。隨後大橋鎮子扛下總編輯重擔,直到2006年由松浦彌太郎接棒。將榮格心理學引進日本的臨床心理學家河合隼雄,稱讚花森是「手感的思想家」,索尼公司創辦人暨社長盛田昭夫晚年曾拜訪《生活手帖》,有感而發表示「日本製品能夠達到世界頂級水準,其中原因之一就是商品測試」。花森則在第100期〈編者的手帖〉中說道:「我希望能盡心地擔任編輯,至死方休,在那個時刻來臨前,我會持續採訪、拍照、寫作,讓紅色校正的筆染紅手指……」為他自己一生寫下最佳註解。◎從生到死,首部傳記完整揭露日本國民雜誌天才總編輯的傳奇一生創刊於1948年的《生活手帖》,至今已出版近五百期,從未間斷。近七十年來,透過各種劃時代的專題報導,引領日本人們體會「用心注重生活的各種細節,即能讓生活過得更好」,從精神面、知識面奠基近代日式生活美學最重要的一本雜誌,其中最關鍵的靈魂人物就是花森安治。花森辭世後,整個日本社會用不同的方式感念他;2011年,日本鳥根縣立美術館為紀念花森誕生100周年,舉辦了「《生活手帖》花森安治的世界」展覽;2016年,NHK製作播出晨間劇《大姐當家》,向一生戮力推動日本生活新典範的大橋鎮子與花森安治致敬;2017年,東京世田谷美術館推出「花森安治的工作:設計的手‧總編輯的眼」大型展覽,重現他的編輯人生。這些回顧展或已出版的相關書刊,大都側重在花森的後半生「編輯時代」,但他前半生的成長歷程,才是他成為劃時代巨擘的重要養分。本書作者因為青年時期一瞬間的花森背影記憶,對這位成為一代標誌的人物展開地毯式搜索,親自訪問花森獨生女、《生活手帖》同事以及親密友人,爬梳大量的文獻資料,完成這部蒐錄圖片手稿、最完整也最耐人尋味的極致評傳,讓讀者盡窺花森精采的一生、每個階段的重要思索,以及他所做的事最後都成了傳奇的背後關鍵。

作者介紹 ■作者簡介津野海太郎作家與文化評論家,1938年生於福岡,早稻田大學文學部畢業,曾擔任晶文社董事長、《季刊:書和電腦》綜合總編輯、和光大學教授暨圖書館長,著有:《滑稽的巨人--坪內逍遙的夢》(新田次郎文學獎)、《傑羅姆.羅賓斯死了》(藝術選獎文部科學大臣獎)、《奇怪的時代》、《不做不想做的事--植草甚一的青春》、《別輕看電子書》等。■譯者簡介蔡青雯日本慶應義塾大學文學部美學美術史系學士。專職口譯與筆譯。譯有《朱紅的記憶:龜倉雄策傳》、《想法誕生前最重要的事》、《打開建築家的門》、《看不見的設計》、《鯨魚在噴水》等。

產品目錄 序 誕生《生活手帖》的街道第一部第一章 我要當編輯第二章 神戶和松江第三章 帝國大學新聞的時代 第二部第四章 以化妝品改變世界第五章 出征北滿洲第六章 奢侈是大敵第七章 「聖戰」最後的日子 第三部第八章 從谷底再出發第九章 女裝傳說第十章 拒絕走回頭路 第四部第十一章 商品測試和研究室第十二章 採取攻勢的編輯技術第十三章 關注日本人生活的視線第十四章 弁慶死而不倒,站立而亡 後記引用文獻花森安治略年譜.書誌圖版提供解說 中野翠

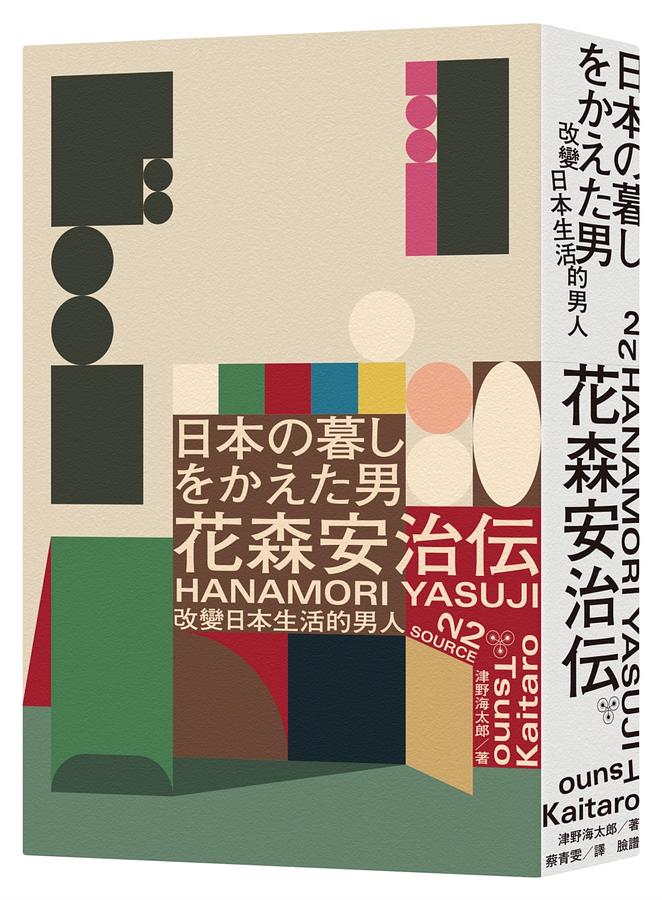

| 書名 / | 改變日本生活的男人: 花森安治伝 |

|---|---|

| 作者 / | 津野海太郎 |

| 簡介 / | 改變日本生活的男人: 花森安治伝:戰後日本生活雜誌先驅《生活手帖》共同創辦人台灣第一本花森安治全傳記從企畫、取材、撰稿、攝影、封面圖、插畫、版面設計、書籍裝幀到廣 |

| 出版社 / | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| ISBN13 / | 9789862357392 |

| ISBN10 / | 9862357398 |

| EAN / | 9789862357392 |

| 誠品26碼 / | 2681755444004 |

| 頁數 / | 432 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 19X13CM |

| 級別 / | N:無 |

導讀 : ●女裝傳說 敗戰之後五年,花森倒不是以雜誌總編輯著稱,而是一位令人意外的服飾評論家、社會風俗評論家。「令人意外」的部分就是眾所周知的女裝打扮,花森的嚴肅面孔,卻燙著一頭小捲髮,穿著裙子。綜合性雜誌《改造》一九五一年五月號的不具名專欄〈人物速寫〉中寫道:

「新宿車站附近的人行道上,一位奇異裝扮的行人,俄國風格的上衣,衣緣貼著紅色膠帶,前額蓋著瀏海、後面燙著捲髮的造型,令人難辨雌雄。難道是報紙爭相報導的上野山男妓,因為不景氣,只好下山尋找出路嗎?然而這位人士的身旁,是一位年約二十五、六歲、身穿漂亮洋裝的女士,她默默地走在怪人的身後,一起進入銀座的一棟小建築。入口的其中一個招牌寫著『衣裳研究所』。」

花森何時開始女裝打扮,無法得知,由這篇報導看來,應該在戰後不久就已經開始。不過,花森的穿著是否為女裝打扮,各有說法。

長年的工作夥伴大橋鎮子(也就是不具名專欄中所稱「身穿漂亮洋裝的女士」),曾經清楚表示花森的確留長髮,也燙捲髮,但是穿裙一事則是以訛傳訛。撰寫《花森安治的工作》的酒井寬也表示,那並不是裙子,而是寬褲管的褲裙,或說是常見蘇格蘭士兵所穿著的蘇格蘭裙。不過,大橋甚至否定褲裙說法,表示因為花森的身形肥胖,所以夏天穿的短褲管很寬,才會看起來像是褲裙。」(〈《生活手帖》和半世紀〉)

即使身邊的人作證,可是不少人都認為花森的奇裝異服是女裝,連一些好友都深信不疑;再加上花森從不嚴詞否認,甚至還刻意利用這個形象。根據朝日新聞社扇谷正造的下屬-大田信男的回憶:

「昭和二十五、六年的某一天,扇谷先生提議出門走走,結果來到新橋土橋旁的一幢小建築物裡,那裡是《生活手帖》編輯部。(略)他的確燙著一頭捲髮,穿著褲裙,長相奇特。」(〈媒體報導的戰友〉)

特別是《文藝春秋》總編輯池島信平的證詞,最為人津津樂道。花森、池島和《週刊朝日》總編輯扇谷,三人共同在N H K主持三巨頭對談的廣播節目「旁觀者清」。有一次,為了N H K所舉辦的演講活動,花森和池島前往仙台。演講開始之前,尚有空檔,所以兩人先在旅社享受按摩服務。

「那天天氣微寒,兩人並列躺在墊被上,蓋上被單,只露出雙肩。紙門拉開,視力正常的按摩師走進來。她望著我們,看似有些困惑,然後說:『我先幫太太按摩。』我嚇得趕緊從棉被跳出澄清。花森不喜歡談起這件事情,總是制止我。不過我真的太驚訝了,所以也顧不得他的感受了。」(〈我的人物評〉)

池島描述地如此生動,肯定不假。其他還有花森住院時,病房名牌寫著「花森安子」;或是搭飛機時,空姐指引他前往女廁,他也毫不介意地順從指示,解決內急。總之諸多真假不明的傳聞。一九五三年,因為每日新聞的對談專欄〈老狐狸問答〉,花森和社會黨女議員大石芳惠會面,當時情形著實令人發噱。

現身會面席上的花森,一頭捲髮,穿著左衽藍色外套和胭脂色袖口的毛衣。女議員對他說: 大石:你的聲音真像是個堂堂的男子漢,不錯不錯。(她以為花森是女性) 花森:(苦笑)謝謝……。 最後,大石期許花森一起成為議員,共同奮鬥,然後說道: 大石:對了(想了一下),老實告訴我,你有丈夫嗎?(笑聲) 花森:(苦笑,自言自語地說道,看來騙到你了) 大石:不過,這是你的個人私事,我就不追根究柢了……。 這段對話充分娛樂讀者大眾。大石芳惠綽號「女猩猩」,是一位鬥士型人物,行事作風像個男子漢,所以這段滑稽的對話,一時蔚為笑談(後來大石尋求連任失敗)。更令人驚訝的是,經過了十年,甚至在筆者從大學畢業之後,這個傳說依然繼續流傳。當時,週刊或電視尚未全面掌控大眾,所以傳聞不會立刻被淹沒消逝。

另一個例子是法國文學家河盛好藏所說,他也為《生活手帖》執筆撰稿。他在《週刊讀賣》創刊號中說道:「總而言之,他無人不知,無人不曉。我們前往地方演講時,經常借用他的名號,聽眾只要聽到花森的名字,就會哄堂大笑,非常管用,可見得他多麼受到歡迎。」(〈「女裝」知識分子〉)

為什麼女裝打扮呢? 花森的長相一點也不秀氣。在自己的團隊中,他像個發號施令的大家長、完全主義的獨裁者,令人想到黑澤明。長相個性都嚴肅剛毅的花森,為什麼在戰後開始女裝打扮呢?

有人認為是虛張聲勢。

「看起來像是江湖術士。」

學習院大學法學部教授河合秀和,他和古谷綱正在對談時,透露出這樣的感想。這個時代,有幾位手段高明的文化名人,例如勅使河原蒼風、岡本太郎,花森也算是其中一位。有人認為廣告出身的花森,為了促使大眾注意到雜誌,所以乾脆自己當個移動廣告塔。 也有人說他覺得愧對女性,才會有這種怪誕表現。酒井寬在自傳中借用大政翼贊會同事的發言:「花森在戰敗之後,開始留髮穿裙,大概是一種花森內心感到挫折的表現吧。」

前述的大田信男似乎也是同樣想法:「花森先生或許想要揮別戰前的事物吧。」 「靠著大政翼贊會,他得以溫飽,穿著國民服,剃著光頭,仍然不減風光。所以他其實是在苦行修練。」

每種說法都有其道理。花森承認自己從中學開始就愛出風頭,現在成立衣裳研究所,也要設法維持雜誌經營,自己有責任廣為宣傳。再加上他可能深覺慚愧,因為資金調度,辛苦轉車搭車、沿途推銷雜誌的工作,都是女性負責承擔,所以他才採取這種行動。

戰爭宣傳單、提倡勞動褲裝,甚至撰寫激發戰鬥意志的寶塚劇團腳本,他執行了許多對女性「不利」的工作,所以花森可能有贖罪的心態。這些說法雖然無誤,卻過於單純。筆者認為這些理由,不足以讓花森做出女裝打扮,應該以更長期時間進行觀察分析,而非視為是戰後短暫的風俗現象。

根據個人見解,首先是在第一次世界大戰之後,日本剛好遭遇關東大地震,東京、關西等各城市受到新文化藝術的影響,少年花森迷上結構主義、未來派等當時歐洲的前衛藝術運動。

花森本來就不排斥女裝等打破傳統形式的時尚。所以,大學時代自製長袍,或是將高中制服畫上誇張華麗的裝飾,大剌剌地走在松江的街上,都在在顯示他的想法,並可看出他對國內外前衛藝術家將奇裝異服做為藝術表現,有所憧憬,也想與之抗衡。關東大地震之後,東京出現不少奇裝異服的前衛藝術家,村山知義就是其中代表。另有一種奇裝異服,具有不同的動機和方向,例如花森的老友今和次郎,一年四季都穿著夾克,平常生活、學校講課,連婚喪喜慶也都是夾克裝扮。

女性髮型亦同理可證。村山知義、藤田嗣治等人在當時也是以妹妹頭著稱,人氣作家武田麟太郎的長髮,也算是女性髮型。換言之,第二次世界大戰(第二次戰後派)之後,花森的女裝行徑其實並不算是特立獨行;或應該說是延續並重現第一次世界大戰(第一次戰後派)的新風俗,是一種已有歷史軌跡可循的打扮。

日常生活當中,花森喜歡自己動手縫紉、烹飪和清掃,而且相當擅長。

在和歌山陸軍醫院住院療養時,他無所事事,學會製作一個羅紗刺繡的零錢包,現在還留在藍生小姐的手邊。薄麻布上繡有圖案,縫布對折之後,在開口邊緣縫上拉鍊,做工精緻,專家也得甘拜下風。藍生小姐表示:「父親以紅線、羽毛繡法繡上母親名字的第一個大寫字母M。母親捨不得用,所以錢包內部都還像新的一樣。」(《文藝別冊 花森安治》收錄的訪談)

不只是針線活,花森也懂得烹飪。桃代夫人是富家千金,連白飯都不曾煮過,所以新婚初期,據說飯菜都不太可口。筆者詢問藍生小姐當時如何解決這個難題,她答道:

「後來,母親曾去烹飪教室上課。不過聽說剛開始都是父親教她的。」

不只是自己的妻子,傳說大學時代,友人剛結婚,他親自前往友人的公寓家中,教導不會做菜的新婚妻子料理家常菜。所以花森並非「君子遠庖廚」,而是很早就踏入女性勞動的領域,習得簡單的家事要領。不僅是烹飪,他也喜歡學習和傳授日常生活的小妙招。戰前少有這種類型的男性知識分子,恐怕打著燈籠也不易尋得,特別為人所知的大概只有幸田露伴,他教導女兒幸田文做家事。

花森本身就喜歡做家事和手工藝,再經過畢業論文的研究、《婦人的生活》在戰後的匱乏生活當中,轉化成專為女性製作的生活雜誌。換言之,這是將興趣化為思想。所以花森的女裝打扮,並不是奇裝異服,而是歷經一連串思考之後的選擇。

●商品測試

在〈商品測試〉的長期歷史當中,如果必須舉出一項引起最熱烈迴響的商品,筆者和許多讀者一樣,都會毫不猶豫地回答煤油暖爐。這項商品測試刊登在一九六○年(昭和三十五年)出版的第五十七期。

浦松佐美太郎是長期居住英國的登山家兼職業作家,也常為雜誌撰稿。進行煤油暖爐測試時,除了六款國產煤油暖爐之外,花森採納他的建議,臨時決定將英國阿拉丁公司製作的「藍焰」款,列入測試。

根據酒井寬採訪編輯成員的說法,當時為了重現寒冬環境,花森等人租借築地冷藏公司的倉庫,在裡面打造一個臨時的小房間,編輯成員穿上防寒衣物,進行測試。結果,在所有的測試項目-「室內達到一定溫度所需的時間和煤油用量」、「有無臭味」、「是否容易擦拭」、「是否容易搬運」,列為參考品的英國藍焰款遠遠勝過所有國產品,榮登寶座。不過,測試並非就此告一段落。花森竟然提議「推倒正在燃燒的暖爐,看看會如何」?

「沒有人曾經試過推倒暖爐,每個人都非常害怕惶恐,所以先將暖爐推到研究室的車庫,然後關上鐵門,先推倒一台暖爐。我們本來預定觀察時間過程變化,分別設定二十秒後、四十秒後、以及一分鐘後,結果,火勢突然直竄天花板,我們趕緊拚命撒上準備在旁的砂子。」「(可是)只有藍焰款,在推倒之後,火焰也不會冒出爐外。一分鐘之後扶正暖爐,暖爐像是若無其事般地繼續燃燒。」(《花森安治的工作》)

當時筆者是個大學生,對這則報導的記憶非常深刻,至今難忘。英國認真踏實的物品製作態度,對照出高分貝宣傳卻不堪一擊的國產品,事實擺在眼前,不容分辯。花森毫不隱瞞,忠實陳述「六款國產品當中,沒有任何一款值得推薦」。他直言不諱的膽識,實在令人讚佩。

這個時期,《生活手帖》的發行量已經超過七十萬冊,深具影響力。藍焰款的售價是國產品的兩倍,即使如此,銷售量仍然暴增,造成日本橋三越百貨公司本店根本來不及進貨,只好採取預約銷售。酒井指出,在這之後,花森的測試態度依然嚴格,絕不縱容妥協。八年後,一九六八年(昭和四十三年),進行第二次暖爐測試時,日立、三菱、夏普等產品,總算能夠和藍焰款並駕齊驅。

不過,一九六八年,《生活手帖》測試煤油暖爐安全性的報導,掀起一連串的後續話題。其中一項是「灑水論」。針對這個部分,當時置身事件中的編輯河津一哉,在《生活手帖保存版III 花森安治》裡詳細描述了事件經過。

這項爭論,首先始於一九六八年二月發行的雜誌。該期雜誌刊登圖文報導〈如果煤油暖爐起火了,該怎麼辦?〉,並在電車內的吊掛廣告上,挑釁地印上斗大的字句「煤油暖爐的火,用水桶裝水就可以澆熄」。

各報社立刻大肆報導這項「令人意外的新實驗」。一週之後,東京消防廳打破沉默,在朝日新聞上抨擊「萬一起火了,以往都教導國民先覆蓋上毯子。雜誌所言的方法,只能算是實驗室內的歪理」。可是,經過不斷重複的實驗和調查,花森確信只要立刻倒水,就能夠澆熄煤油的火焰。所以他當然不願退讓認輸。 起火時,需要經過十~十一分鐘之後,消防隊才會抵達,然後開始灑水,澆熄火燄。可是,只需十分鐘,就能夠將一間十六平方公尺的木造房屋,燒成灰燼。消防隊抵達火場之後,原則上,不是立刻熄滅火源,而是預防火勢蔓延。所以,萬一起火時,我們只有靠自己設法撲滅。

現在的消防當局,或許正在進行出動任務時的相關研究。可是,關於家庭部分的消防研究,則完全缺乏,甚至於未曾嘗試我們所進行的測試項目,只憑著實務經驗四處宣傳。在此建議消防局應該深切檢討,並進行初期滅火的科學研究,再將結果毫不保留地告知各個家庭,才是正道。(關於「灑水論」,花森受訪的回答) 河津表示,花森的這項主張確實不是「憑藉理論而得的結果」。兩年前,一九六 六年二月的某天夜晚,花森的家-位在大田區鵜之木、兩層樓高、灰泥木造新房,從客廳起火,整棟燒毀。

當時,花森尚未返家,只有夫人獨自在家,她只來得及搶救出銀行儲金簿,以及租借金庫的鑰匙。根據《週刊新潮》的報導,「花森先生收藏的四千張唱片、三千本書籍、鋼琴、音響等,以及『無價』的記錄文獻、錄音帶等『花森文化財產』,全都化為烏有。」

在這篇〈不堪火燒的花森安治邸〉報導中,敘述當時家裡擺有五台煤油暖爐,然而在火災事後,唯獨阿拉丁公司的藍焰款不見蹤跡。「究竟是什麼人、什麼時候取走這台暖爐,簡直就像是推理小說的情節。」當時正好在進行煤油暖爐的測試,於是有些媒體臆測其實火災起因就是藍焰款,是花森故意藏起來。河津還記得這些八卦報導,接著說道:

「對於那些燒掉的物品,我記得花森先生並無任何痛惜的表現,只是從他的言談之間,可以感受到他因親身經歷而產生的遺憾,更堅定他的想法,認為對於這種日常生活中無預警的火災,平常應有準備。」

一連串的報導和八卦傳聞,《生活手帖》和東京消防廳的「灑水論」,鬧得沸沸揚揚。各地的消防隊和一般市民,紛紛詢問總管全國消防的自治省消防廳,究竟哪項理論才正確。為了平息紛爭,消防廳只好在一九六八年二月二十一、二十二日,在東京都管轄的三鷹市內、自治省消防研究所中,進行公開實驗,然後再發表最後結果。兩天的實驗結束後,二十九日結果判定,「灑水論」獲勝。於是,日本社會從此了解一項新知識-「用水桶裝水就可以澆熄暖爐的火」。

內文 : ●女裝傳說 敗戰之後五年,花森倒不是以雜誌總編輯著稱,而是一位令人意外的服飾評論家、社會風俗評論家。「令人意外」的部分就是眾所周知的女裝打扮,花森的嚴肅面孔,卻燙著一頭小捲髮,穿著裙子。綜合性雜誌《改造》一九五一年五月號的不具名專欄〈人物速寫〉中寫道:

「新宿車站附近的人行道上,一位奇異裝扮的行人,俄國風格的上衣,衣緣貼著紅色膠帶,前額蓋著瀏海、後面燙著捲髮的造型,令人難辨雌雄。難道是報紙爭相報導的上野山男妓,因為不景氣,只好下山尋找出路嗎?然而這位人士的身旁,是一位年約二十五、六歲、身穿漂亮洋裝的女士,她默默地走在怪人的身後,一起進入銀座的一棟小建築。入口的其中一個招牌寫著『衣裳研究所』。」

花森何時開始女裝打扮,無法得知,由這篇報導看來,應該在戰後不久就已經開始。不過,花森的穿著是否為女裝打扮,各有說法。

長年的工作夥伴大橋鎮子(也就是不具名專欄中所稱「身穿漂亮洋裝的女士」),曾經清楚表示花森的確留長髮,也燙捲髮,但是穿裙一事則是以訛傳訛。撰寫《花森安治的工作》的酒井寬也表示,那並不是裙子,而是寬褲管的褲裙,或說是常見蘇格蘭士兵所穿著的蘇格蘭裙。不過,大橋甚至否定褲裙說法,表示因為花森的身形肥胖,所以夏天穿的短褲管很寬,才會看起來像是褲裙。」(〈《生活手帖》和半世紀〉)

即使身邊的人作證,可是不少人都認為花森的奇裝異服是女裝,連一些好友都深信不疑;再加上花森從不嚴詞否認,甚至還刻意利用這個形象。根據朝日新聞社扇谷正造的下屬─大田信男的回憶:

「昭和二十五、六年的某一天,扇谷先生提議出門走走,結果來到新橋土橋旁的一幢小建築物裡,那裡是《生活手帖》編輯部。(略)他的確燙著一頭捲髮,穿著褲裙,長相奇特。」(〈媒體報導的戰友〉)

特別是《文藝春秋》總編輯池島信平的證詞,最為人津津樂道。花森、池島和《週刊朝日》總編輯扇谷,三人共同在N H K主持三巨頭對談的廣播節目「旁觀者清」。有一次,為了N H K所舉辦的演講活動,花森和池島前往仙台。演講開始之前,尚有空檔,所以兩人先在旅社享受按摩服務。

「那天天氣微寒,兩人並列躺在墊被上,蓋上被單,只露出雙肩。紙門拉開,視力正常的按摩師走進來。她望著我們,看似有些困惑,然後說:『我先幫太太按摩。』我嚇得趕緊從棉被跳出澄清。花森不喜歡談起這件事情,總是制止我。不過我真的太驚訝了,所以也顧不得他的感受了。」(〈我的人物評〉)

池島描述地如此生動,肯定不假。其他還有花森住院時,病房名牌寫著「花森安子」;或是搭飛機時,空姐指引他前往女廁,他也毫不介意地順從指示,解決內急。總之諸多真假不明的傳聞。一九五三年,因為每日新聞的對談專欄〈老狐狸問答〉,花森和社會黨女議員大石芳惠會面,當時情形著實令人發噱。

現身會面席上的花森,一頭捲髮,穿著左衽藍色外套和胭脂色袖口的毛衣。女議員對他說: 大石:你的聲音真像是個堂堂的男子漢,不錯不錯。(她以為花森是女性) 花森:(苦笑)謝謝……。 最後,大石期許花森一起成為議員,共同奮鬥,然後說道: 大石:對了(想了一下),老實告訴我,你有丈夫嗎?(笑聲) 花森:(苦笑,自言自語地說道,看來騙到你了) 大石:不過,這是你的個人私事,我就不追根究柢了……。 這段對話充分娛樂讀者大眾。大石芳惠綽號「女猩猩」,是一位鬥士型人物,行事作風像個男子漢,所以這段滑稽的對話,一時蔚為笑談(後來大石尋求連任失敗)。更令人驚訝的是,經過了十年,甚至在筆者從大學畢業之後,這個傳說依然繼續流傳。當時,週刊或電視尚未全面掌控大眾,所以傳聞不會立刻被淹沒消逝。

另一個例子是法國文學家河盛好藏所說,他也為《生活手帖》執筆撰稿。他在《週刊讀賣》創刊號中說道:「總而言之,他無人不知,無人不曉。我們前往地方演講時,經常借用他的名號,聽眾只要聽到花森的名字,就會哄堂大笑,非常管用,可見得他多麼受到歡迎。」(〈「女裝」知識分子〉)

為什麼女裝打扮呢? 花森的長相一點也不秀氣。在自己的團隊中,他像個發號施令的大家長、完全主義的獨裁者,令人想到黑澤明。長相個性都嚴肅剛毅的花森,為什麼在戰後開始女裝打扮呢?

有人認為是虛張聲勢。

「看起來像是江湖術士。」

學習院大學法學部教授河合秀和,他和古谷綱正在對談時,透露出這樣的感想。這個時代,有幾位手段高明的文化名人,例如勅使河原蒼風、岡本太郎,花森也算是其中一位。有人認為廣告出身的花森,為了促使大眾注意到雜誌,所以乾脆自己當個移動廣告塔。 也有人說他覺得愧對女性,才會有這種怪誕表現。酒井寬在自傳中借用大政翼贊會同事的發言:「花森在戰敗之後,開始留髮穿裙,大概是一種花森內心感到挫折的表現吧。」

前述的大田信男似乎也是同樣想法:「花森先生或許想要揮別戰前的事物吧。」 「靠著大政翼贊會,他得以溫飽,穿著國民服,剃著光頭,仍然不減風光。所以他其實是在苦行修練。」

每種說法都有其道理。花森承認自己從中學開始就愛出風頭,現在成立衣裳研究所,也要設法維持雜誌經營,自己有責任廣為宣傳。再加上他可能深覺慚愧,因為資金調度,辛苦轉車搭車、沿途推銷雜誌的工作,都是女性負責承擔,所以他才採取這種行動。

戰爭宣傳單、提倡勞動褲裝,甚至撰寫激發戰鬥意志的寶塚劇團腳本,他執行了許多對女性「不利」的工作,所以花森可能有贖罪的心態。這些說法雖然無誤,卻過於單純。筆者認為這些理由,不足以讓花森做出女裝打扮,應該以更長期時間進行觀察分析,而非視為是戰後短暫的風俗現象。

根據個人見解,首先是在第一次世界大戰之後,日本剛好遭遇關東大地震,東京、關西等各城市受到新文化藝術的影響,少年花森迷上結構主義、未來派等當時歐洲的前衛藝術運動。

花森本來就不排斥女裝等打破傳統形式的時尚。所以,大學時代自製長袍,或是將高中制服畫上誇張華麗的裝飾,大剌剌地走在松江的街上,都在在顯示他的想法,並可看出他對國內外前衛藝術家將奇裝異服做為藝術表現,有所憧憬,也想與之抗衡。關東大地震之後,東京出現不少奇裝異服的前衛藝術家,村山知義就是其中代表。另有一種奇裝異服,具有不同的動機和方向,例如花森的老友今和次郎,一年四季都穿著夾克,平常生活、學校講課,連婚喪喜慶也都是夾克裝扮。

女性髮型亦同理可證。村山知義、藤田嗣治等人在當時也是以妹妹頭著稱,人氣作家武田麟太郎的長髮,也算是女性髮型。換言之,第二次世界大戰(第二次戰後派)之後,花森的女裝行徑其實並不算是特立獨行;或應該說是延續並重現第一次世界大戰(第一次戰後派)的新風俗,是一種已有歷史軌跡可循的打扮。

日常生活當中,花森喜歡自己動手縫紉、烹飪和清掃,而且相當擅長。

在和歌山陸軍醫院住院療養時,他無所事事,學會製作一個羅紗刺繡的零錢包,現在還留在藍生小姐的手邊。薄麻布上繡有圖案,縫布對折之後,在開口邊緣縫上拉鍊,做工精緻,專家也得甘拜下風。藍生小姐表示:「父親以紅線、羽毛繡法繡上母親名字的第一個大寫字母M。母親捨不得用,所以錢包內部都還像新的一樣。」(《文藝別冊 花森安治》收錄的訪談)

不只是針線活,花森也懂得烹飪。桃代夫人是富家千金,連白飯都不曾煮過,所以新婚初期,據說飯菜都不太可口。筆者詢問藍生小姐當時如何解決這個難題,她答道:

「後來,母親曾去烹飪教室上課。不過聽說剛開始都是父親教她的。」

不只是自己的妻子,傳說大學時代,友人剛結婚,他親自前往友人的公寓家中,教導不會做菜的新婚妻子料理家常菜。所以花森並非「君子遠庖廚」,而是很早就踏入女性勞動的領域,習得簡單的家事要領。不僅是烹飪,他也喜歡學習和傳授日常生活的小妙招。戰前少有這種類型的男性知識分子,恐怕打著燈籠也不易尋得,特別為人所知的大概只有幸田露伴,他教導女兒幸田文做家事。

花森本身就喜歡做家事和手工藝,再經過畢業論文的研究、《婦人的生活》在戰後的匱乏生活當中,轉化成專為女性製作的生活雜誌。換言之,這是將興趣化為思想。所以花森的女裝打扮,並不是奇裝異服,而是歷經一連串思考之後的選擇。

●商品測試

在〈商品測試〉的長期歷史當中,如果必須舉出一項引起最熱烈迴響的商品,筆者和許多讀者一樣,都會毫不猶豫地回答煤油暖爐。這項商品測試刊登在一九六○年(昭和三十五年)出版的第五十七期。

浦松佐美太郎是長期居住英國的登山家兼職業作家,也常為雜誌撰稿。進行煤油暖爐測試時,除了六款國產煤油暖爐之外,花森採納他的建議,臨時決定將英國阿拉丁公司製作的「藍焰」款,列入測試。

根據酒井寬採訪編輯成員的說法,當時為了重現寒冬環境,花森等人租借築地冷藏公司的倉庫,在裡面打造一個臨時的小房間,編輯成員穿上防寒衣物,進行測試。結果,在所有的測試項目─「室內達到一定溫度所需的時間和煤油用量」、「有無臭味」、「是否容易擦拭」、「是否容易搬運」,列為參考品的英國藍焰款遠遠勝過所有國產品,榮登寶座。不過,測試並非就此告一段落。花森竟然提議「推倒正在燃燒的暖爐,看看會如何」?

「沒有人曾經試過推倒暖爐,每個人都非常害怕惶恐,所以先將暖爐推到研究室的車庫,然後關上鐵門,先推倒一台暖爐。我們本來預定觀察時間過程變化,分別設定二十秒後、四十秒後、以及一分鐘後,結果,火勢突然直竄天花板,我們趕緊拚命撒上準備在旁的砂子。」「(可是)只有藍焰款,在推倒之後,火焰也不會冒出爐外。一分鐘之後扶正暖爐,暖爐像是若無其事般地繼續燃燒。」(《花森安治的工作》)

當時筆者是個大學生,對這則報導的記憶非常深刻,至今難忘。英國認真踏實的物品製作態度,對照出高分貝宣傳卻不堪一擊的國產品,事實擺在眼前,不容分辯。花森毫不隱瞞,忠實陳述「六款國產品當中,沒有任何一款值得推薦」。他直言不諱的膽識,實在令人讚佩。

這個時期,《生活手帖》的發行量已經超過七十萬冊,深具影響力。藍焰款的售價是國產品的兩倍,即使如此,銷售量仍然暴增,造成日本橋三越百貨公司本店根本來不及進貨,只好採取預約銷售。酒井指出,在這之後,花森的測試態度依然嚴格,絕不縱容妥協。八年後,一九六八年(昭和四十三年),進行第二次暖爐測試時,日立、三菱、夏普等產品,總算能夠和藍焰款並駕齊驅。

不過,一九六八年,《生活手帖》測試煤油暖爐安全性的報導,掀起一連串的後續話題。其中一項是「灑水論」。針對這個部分,當時置身事件中的編輯河津一哉,在《生活手帖保存版III 花森安治》裡詳細描述了事件經過。

這項爭論,首先始於一九六八年二月發行的雜誌。該期雜誌刊登圖文報導〈如果煤油暖爐起火了,該怎麼辦?〉,並在電車內的吊掛廣告上,挑釁地印上斗大的字句「煤油暖爐的火,用水桶裝水就可以澆熄」。

各報社立刻大肆報導這項「令人意外的新實驗」。一週之後,東京消防廳打破沉默,在朝日新聞上抨擊「萬一起火了,以往都教導國民先覆蓋上毯子。雜誌所言的方法,只能算是實驗室內的歪理」。可是,經過不斷重複的實驗和調查,花森確信只要立刻倒水,就能夠澆熄煤油的火焰。所以他當然不願退讓認輸。 起火時,需要經過十~十一分鐘之後,消防隊才會抵達,然後開始灑水,澆熄火燄。可是,只需十分鐘,就能夠將一間十六平方公尺的木造房屋,燒成灰燼。消防隊抵達火場之後,原則上,不是立刻熄滅火源,而是預防火勢蔓延。所以,萬一起火時,我們只有靠自己設法撲滅。

現在的消防當局,或許正在進行出動任務時的相關研究。可是,關於家庭部分的消防研究,則完全缺乏,甚至於未曾嘗試我們所進行的測試項目,只憑著實務經驗四處宣傳。在此建議消防局應該深切檢討,並進行初期滅火的科學研究,再將結果毫不保留地告知各個家庭,才是正道。(關於「灑水論」,花森受訪的回答) 河津表示,花森的這項主張確實不是「憑藉理論而得的結果」。兩年前,一九六 六年二月的某天夜晚,花森的家─位在大田區鵜之木、兩層樓高、灰泥木造新房,從客廳起火,整棟燒毀。

當時,花森尚未返家,只有夫人獨自在家,她只來得及搶救出銀行儲金簿,以及租借金庫的鑰匙。根據《週刊新潮》的報導,「花森先生收藏的四千張唱片、三千本書籍、鋼琴、音響等,以及『無價』的記錄文獻、錄音帶等『花森文化財產』,全都化為烏有。」

在這篇〈不堪火燒的花森安治邸〉報導中,敘述當時家裡擺有五台煤油暖爐,然而在火災事後,唯獨阿拉丁公司的藍焰款不見蹤跡。「究竟是什麼人、什麼時候取走這台暖爐,簡直就像是推理小說的情節。」當時正好在進行煤油暖爐的測試,於是有些媒體臆測其實火災起因就是藍焰款,是花森故意藏起來。河津還記得這些八卦報導,接著說道:

「對於那些燒掉的物品,我記得花森先生並無任何痛惜的表現,只是從他的言談之間,可以感受到他因親身經歷而產生的遺憾,更堅定他的想法,認為對於這種日常生活中無預警的火災,平常應有準備。」

一連串的報導和八卦傳聞,《生活手帖》和東京消防廳的「灑水論」,鬧得沸沸揚揚。各地的消防隊和一般市民,紛紛詢問總管全國消防的自治省消防廳,究竟哪項理論才正確。為了平息紛爭,消防廳只好在一九六八年二月二十一、二十二日,在東京都管轄的三鷹市內、自治省消防研究所中,進行公開實驗,然後再發表最後結果。兩天的實驗結束後,二十九日結果判定,「灑水論」獲勝。於是,日本社會從此了解一項新知識─「用水桶裝水就可以澆熄暖爐的火」。

最佳賣點 : 戰後日本生活雜誌先驅《生活手帖》共同創辦人

台灣第一本花森安治全傳記

從企畫、取材、撰稿、攝影、封面圖、插畫、版面設計、

書籍裝幀到廣告文案一手包辦的鬼才總編輯

用三十年歲月形塑影響世界的