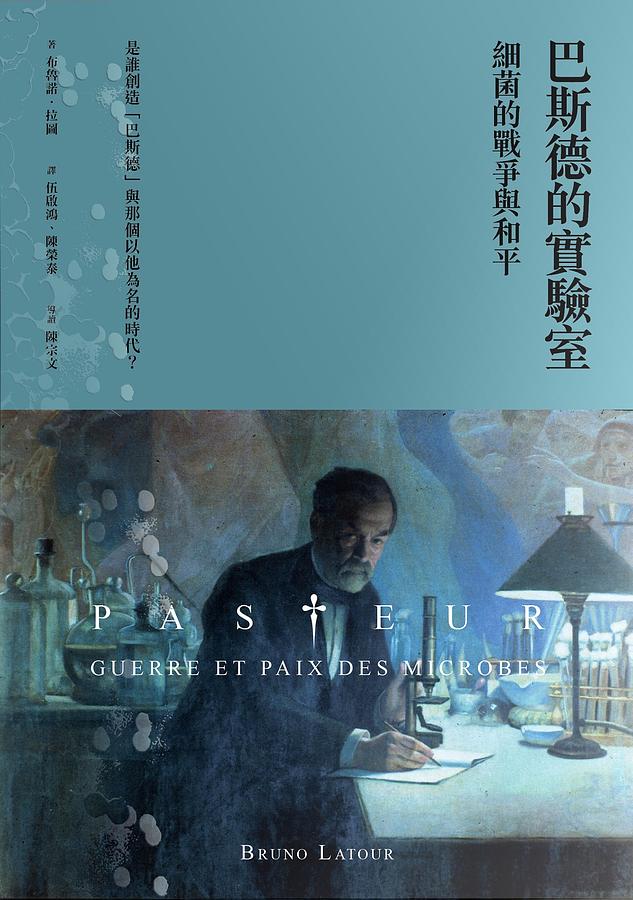

Pasteur: Guerre et Paix des Microbes

| 作者 | Bruno Latour |

|---|---|

| 出版社 | 群學出版有限公司 |

| 商品描述 | 巴斯德的實驗室: 細菌的戰爭與和平:是誰創造「巴斯德」並且站上歷史的舞台?誰又在這洪流中逐漸隱沒?路易.巴斯德(LouisPasteur1822-1895),細菌學之父,醫學邁入新時 |

| 作者 | Bruno Latour |

|---|---|

| 出版社 | 群學出版有限公司 |

| 商品描述 | 巴斯德的實驗室: 細菌的戰爭與和平:是誰創造「巴斯德」並且站上歷史的舞台?誰又在這洪流中逐漸隱沒?路易.巴斯德(LouisPasteur1822-1895),細菌學之父,醫學邁入新時 |

內容簡介 是誰創造「巴斯德」並且站上歷史的舞台?誰又在這洪流中逐漸隱沒? ◎認識法國公共衛生的歷史,衛生清潔如何轉變為施政績效與個人的道德約束。 ◎解構偉人敘事,指出時代的變革是眾人為實現各自的目標與利益而持續角力的過程。 ◎拋開抽象的理論語言,學習以一種更深刻的方式來描述這個世界。路易.巴斯德(Louis Pasteur 1822-1895),細菌學之父,醫學邁入新時代的象徵,法國人心目中的民族英雄。如今以巴斯德為名的街道遍布法國大小城鎮,他的成就無可質疑,然而布魯諾.拉圖(Bruno Latour)卻向這公認的事實提出疑問:為什麼人類生活環境的改善全數歸功於巴斯德的天才?本書是世界重量級思想家拉圖的經典著作,不以偉人當作一個時代的答案,他將巴斯德放回在普法戰爭中落敗的法國。戰後法國政府力圖振作,而改造國民體質是走向富強的必要項目,在這樣的背景下,拉開了法國十九世紀公共衛生運動的序幕。與此同時,巴斯德在實驗室與細菌交戰,最終掌握細菌的特性,並提出細菌傳染導致疾病的理論,然而這一時一地一個團隊的研究成果竟透過新聞媒體迅速取得社會大眾的認可,讓他成為細菌的代言人。這時衛生專家接手把實驗室的成果導向法國再生的關鍵,將巴斯德高舉為科學精神的象徵,而細菌則是全法國都應該齊心對抗的敵人,使得公衛運動的推展逐步取得正當性,深入各個層面,上至城市下水道開鑿的施政績效,下至不可隨意吐痰的個人道德要求。有別於偉人獨自改變世界的線性敘事,拉圖呈現一幅紛亂的景像,其中的人物懷抱各自的企圖,彼此結盟、互相利用,為了說服對方而四處奔走,在不斷的角力當中界定社會、創造歷史。

作者介紹 ■作者簡介布魯諾.拉圖(Bruno Latour)1947年出生於法國知名酒鄉伯恩(Beaune)。哲學是拉圖最初接受的學術訓練,之後於非洲服役期間對人類學產生濃厚興趣,並曾在象牙海岸從事田野工作。1975-1977年間,他在加州的沙克研究所(Salk Institute)進行參與觀察,充分運用民族誌方法。1979年,與社會學家伍爾加(Steve Woolgar)合著《實驗室的生活》(Laboratory Life),乃上述調查的具體成果,也是新興學術領域「科技研究」(STS)的奠基之作。1982年起,拉圖任職於巴黎高等礦冶學院的創新社會學研究中心(CSI)。在CSI他與同僚發展並奠定「行動者網絡理論」(Actor-network Theory)的基礎。在2005年底從CSI轉至巴黎政治大學(Sciences Po.)的組織社會學研究中心(CSO),2013年起擔任巴黎政治大學媒體實驗室(Médialab)負責人。 拉圖著有作品十餘冊,包括已被譯為二十多國語言的《我們從未現代過》。這些作品既開啟研究的全新可能性,也拓展了讀者的思考與視野,充分體現出他具原創性且飽受爭議的精彩學術旅程。■譯者簡介伍啟鴻清大哲學所碩士。近年投入生態農業,試以不一樣的生活方式摸索人類物種的定位,以及群我的相處之道。譯有《失控的佔有慾:人類為什麼汙染世界?》。陳榮泰清大歷史所碩士。因學習科技與社會(STS)而接觸拉圖的社會學以及塞荷的哲學。近來關注複雜系統(包括生態農業)中的知識與倫理問題。譯有《失控的佔有慾:人類為什麼汙染世界?》。

產品目錄 導讀 布魯諾.拉圖的巴斯德/陳宗文第二版序第一版序上篇 巴斯德:細菌的戰爭與和平前言:材料與方法如何對無可爭議的科學提出異議?/構成我們世界的方法第一章 微生物由強而弱 衛生專家由弱而強我們有必要談論「巴斯德」,甚或巴斯德嗎?/在健康與財富之間:無可爭議的衝突/衛生專家:具爭議的革新運動詮釋者/自生自滅的衛生學運動/衛生專家對巴斯德深信不疑/反對者:柯霍和佩特/我們當中有叛徒/「我們」的數目遠非我們所料/從社會的科學到聯結的科學/如何變成無可爭議/衛生學與必經關口/衛生專家為自己創造時勢/必須懂得如何完成一門科學/從無可爭議的新行動者,到權威而專制的新施為者第二章 你們將成微生物眼中的巴斯德!如何測量巴斯德派學者的位移?/毒性的變異/傳染環境,或背叛轉譯/巴斯德本人如何位移/實驗室作為無可爭議的支點/巴斯德派學者的彈簧跳/第二階段:返回實驗室/證據的劇場,或如何以最大多數形成無可爭議的局面/普儀堡,第三階段的開始/見微知著:第三階段的終止/巴斯德派就是風格/巴斯德學院的《年鑑》/《年鑑》的滑動進程第三章 戰爭與和平嚴酷的時勢/軍醫/醫師認為巴斯德具有爭議/如何捍衛醫病之間獨特的密談關係?/一位行動者把另一位變成病人/當被動的病人成為行動者/為防革命,我們來準備演變/勝人者人亦勝之,譯人者人亦譯之/最終達到的強制/熱帶的梭倫,巴斯德派的肖像跋:過渡下篇 不可化約論導言第一章 通往權勢之路第二章 聯結的邏輯(社會學)第三章 人類的邏輯(人類學)第四章 非化約的「科學」

| 書名 / | 巴斯德的實驗室: 細菌的戰爭與和平 |

|---|---|

| 作者 / | Bruno Latour |

| 簡介 / | 巴斯德的實驗室: 細菌的戰爭與和平:是誰創造「巴斯德」並且站上歷史的舞台?誰又在這洪流中逐漸隱沒?路易.巴斯德(LouisPasteur1822-1895),細菌學之父,醫學邁入新時 |

| 出版社 / | 群學出版有限公司 |

| ISBN13 / | 9789869280341 |

| ISBN10 / | 986928034X |

| EAN / | 9789869280341 |

| 誠品26碼 / | 2681332042005 |

| 頁數 / | 512 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8X2CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 第一章 微生物由強而弱 衛生專家由弱而強

1. 我們有必要談論「巴斯德」,甚或巴斯德嗎?

顯然,我選擇來研究的反例,之所以變得無可爭議,是因為人們把它描述成:「由巴斯德引入醫界的革命」。這句話關乎原由與時期的認定。我們也可以說,這句話呼應了某個主流的觀點;這觀點在一場戰役裡脫穎而出,其他在不同時候追求不同目標的行動者最後落敗了。當我們談到該世紀末的衛生與醫療的時候,是否一定要談到巴斯德呢?這一切並非如此理所當然。在《戰爭與和平》當中,托爾斯泰對政治哲學有著一番論述,而巴斯德在這裡,就好比書中描繪的拿破崙。

在書中,托爾斯泰喚來了好些人物,以深入探討一個對他而言是關鍵的問題:一個人能夠做到什麼?偉人,如拿破崙或庫圖佐夫(法俄戰爭時統領俄軍的將軍),到底做到些什麼?托爾斯泰花了快八百頁,才把功勞重新歸還給人群,反觀當時的歷史學家,卻只把功勞歸給某些人的品德與才華,整場運動遭到收割,被呈現為少數偉人的創舉。但托爾斯泰成功了,現代歷史學都支持他的理論,認為偉人只有相對的重要性。至少,對於政治人物來說這是真的。但是談到科學人物的時候,我們還是照樣崇拜一個人物的長處與天賦,而不去思索讓他平步青雲的「力量」有多麼重要。

我們頂多會承認,在科技或科學領域中的發現和[被發明的]機器,的確需要「人群」加以散播。至於科技創造,則跟人群毫無瓜葛。偉人獨自守在實驗室裡,單憑他的概念,以他個人的精神力量,獨力挑起改革社會的重擔。在政治偉人那裡,我們認為是顯而易見的事實,怎麼到科學偉人的時候卻是這麼難以接受?

如果托爾斯泰對拿破崙聖傳義憤填膺,那麼當他看到我們在法國打從最初就賦予路易.巴斯德的東西,他又會說些什麼呢?巴斯德完成了一切,他革新、改革了醫學,創立了新醫學、新生物學、新衛生學。龍杜希(Landouzy)臨死前嚷道:「沒有一個時代會像巴斯德時代一樣,為同代所立功業之多,讓你們每天都歡迎晨曦的到來」(1885, 25.7, p. 107)。不是每個人都能成為一個時代,都能把名字掛在全法國城鄉的大街上,都能禁止人隨意吐痰,促使人去挖鑿排汙系統、接種疫苗、開啟血清療法等等。他,巴斯德,單憑一己之力,或至少,憑藉他思想的力量,就完成了一切。這種說法,就如同「庫圖佐夫打敗了拿破崙」一樣站不住腳。我們必須這樣去看待所有的「大人物」:

唯一能夠解釋火車頭運行的,是與所見運動相當的力量概念。而唯一能解釋群眾運動的,則是與群眾整體的運動相當之力量概念。(Tolstoy II, p. 710)

如果說,全歐洲在上世紀末的生存條件得以轉變,我們也不能把這豐功偉業全數歸給一個人的天才;反過來,我們可以理解這個人怎樣跟隨、陪同,並時而超前這轉變,然後,我們又怎樣授予他獨一無二的責任(至少在英倫海峽的這一邊─法國是如此)。

與巴斯德同時代的人、巴斯德的信眾、歷史學家並沒有忽視這問題。他們完全承認巴斯德並非「獨自」完成一切,但很快又回來同意這觀點:他們假設一切都是巴斯德的「潛移默化」,或者其他一切都「潛在地」存在於巴斯德思想之中。布雷(Bouley)便這樣奉承他:

出現了一位人物,而為了說出我想講的一件了不起的事,我樂於借用博絮埃(Bossuet)著名的辭鋒:出現了一位人物,才智過人,難以置信。(1881, 20.9., p. 546)

這幾乎是跪地膜拜,因為我們居然將整個社會的迅速轉變,歸因於一個人的「思想」。崔拉(Trélat)喊說:「天才的力量竟可贏得這樣的戰役,你們沒有感到驚訝嗎?」(1895, 10.8., p. 170)。沒錯,如果一個人借力於世人,卻被誤以為是他個人的力量,我們當然驚訝不已(1.5.1.)。這就是被同樣的名字混淆了:巴斯德與「巴斯德」不同,所以我才要放上一對引號。我們不再如此看待拿破崙,或者羅斯柴爾德(Rothschild)的天賦,為什麼對巴斯德卻依舊如此?如果我們以社會學或經濟學角度來解釋俄國的戰役時沒有感到困難,為什麼不願將社會學運用到巴氏細菌學上?

我們猶豫的理由很簡單。分析家甚至不會猶豫。對他們來說,根本沒有可以分析的東西。實際上他們幾乎總是假設,科學的內容,還有觀念、動作、程序的傳播,都沒有特別的問題;只有觀念和動作的構成才是問題所在。他們對社會採用(古典)力學的觀念,授予[技術]一種慣性的力量,因此,一旦有人施力,就會一直維持下去,只有在連續碰撞之下力量才會消失。採用這種模型,便不得不把一切的力量都歸給巴氏實驗室,也不得不把所有的社會團體看作是慣性質量(masses inertes),只能把力量傳遞開來,或者吸收其中某個部分(我們會說他們「適應或抗拒進步」)。但我們必須明白,社會物理學中並不存在慣性定律。要說服別人某次實驗成功、某個方法奏效、某個證明具決定性,便需要至少兩個人。某個觀念或某項實踐,不會單單由於甲給予乙一股力量便從甲移轉至乙,還必須由乙奪取它,繼而調動(déplace)它。說到巴氏學說觀念的「散播」,倘若只有巴斯德和他同事的力量,這些觀念便永遠不會走出師範學院實驗室的圍牆,甚至,我將會證明,它們亦永遠都走不進去。觀念,即便是天才橫溢,即便能濟世救人,都不可能獨自移動(déplace)。必須要有某個力量進來,找到它,然後為其所需而奪取它、調動它,並且(或許)背叛它。

這觀點沒有什麼特別的問題,只不過,若在哪裡看到某項實踐散播開來,我們就得要找到自主的行動者(acteur),而非認為是由慣性質量來被動地傳導力量。托爾斯泰想要把不屬於凱撒的東西從凱撒身上拿走,那就應該幫俄國社會重新定位,為所有角色重新訂立自主性。同樣地,我們必須把行動自由歸還給法國社會的一切行動者,把巴斯德的功績予以分解(décomposer)。問題接踵而至:要為細菌學成立一門社會學,就需要一個社會。

如果我們理想的讀者由1870年戰敗後開始披閱《科學雜誌》,他將會意外地發現很少人談論巴斯德,也沒多少人討論他的想法。大家還沒過問他。他的名字尚未觸及(traduit)任何攸關疾病的事物。大家都在談別的事,大家發表的證據都不是得自他的實驗室。

2. 在健康與財富之間:無可爭議的衝突

如果雜誌作者沒有談到巴斯德,也沒有過問他的討論,有一樣東西倒是令他們感興趣,他們也把它變得如此無可爭議,以至於成為一切推論的前提;從巴黎圍城翌日,新系列的第一期直至我們研究過的最後一期(1919年12月),「革新為當務之急」的口號大量湧現、遍布各地。雜誌主任阿勒加夫(Algave)寫道:

若革新大業終能實現,大部分的成就非醫師莫屬,因為,國力首先取決於市民的數量與體格。(1872, 3.2., p. 102)

我們知道,自從1871年7月開始,巴斯德動員了科學來治療「普魯士下疳」(1871, 22.7., p. 73-77)。受到挫折與屈辱的不只是法國,更普遍來說還包括整個人類,尤其是城市居民,同樣需要革新。在1872年的長篇論文中,史多克(W. Stokes)爵士概述了已高度發展的英國新醫學現況。在一篇評語中,《雜誌》編輯部定義了那幾年間政治行動的新局面:

(英國人)這民族天生就有強烈的實用精神,他們不去討論原理,不去研究絕對,而是不屈不撓地豎立支柱,以支撐古老的社會大廈,把它變作可容新民居住之所。(1872, 6.7., p. 14)

我們無法把這改革大計(作者堅稱這是「社會」改革,而非「政治」改革)定義得更好。大眾醫學首先參與其中,再來是生物科學使其更進一步。史多克繼續寫道:

這是何等幸運的時刻啊!科學力量可以應用在預防醫學,繼而帶動社會秩序的進步!大英皇冠下的數百萬子民,居家習慣幾乎無異於下等禽畜,在一片悽慘廣漠之中,身體與道德墮落著;一個帶來毀滅的源頭,可能延伸到大地之極,並回到西方,對付那最高貴的人種。(同上,p. 20)

許多歷史學家已經強調,該時代正沉迷於追求人類的變革。《雜誌》的所有文章都是以此為前提,不但談論醫學,還在那幾年中間談到體操、殖民、國際貿易、教育、經濟、戰爭,尤其還談到法國的人口縮減。里歇(Richet)說這是「法國有史以來遭遇最大的危險」。每一篇文章都以不同的口吻,但重覆相同的旨要:我們需要強壯的人。

今日,國家政要心之所繫,莫過於人類生命的重構和重組。而獨立與生存,則是攸關國家不久的將來。(1875, 3.4., p. 933)

必須強調,我引述的作者,全都深深懷疑傳染理論,很少聽他們談到滅菌,而且,他們的寫作是早在細菌學應用到人體醫學以前,大概有十五年之久。

但這場運動又是從何而來?我有權不花時間去回答這問題,這並不會牴觸我的意圖,因為這件事發生的時候比我研究的時期還要早,加上微生物還尚未成為勝負的關鍵。但與此同時,要對此作一般的解答並非難事;於是,我將會指出這件事的起源,好讓某些人不會因為看不到「下層建築」(infrastructures)而興味索然。不少歷史著作的直覺感知可從《雜誌》中的某些篇章得到證實,以此確認該時代所激發的力量到底來自何方。弗雷澤(Frazer)以三言兩語概述了該時代的發動者,那個「首動者」(primum movens),啟動了所有的能量,但自身卻不為所動,亦不為人知:時值十九世紀中葉,財富受到惡疾威脅,健康(Health)與財富(Wealth)之間產生了衝突,甚至達到決裂的地步。起先在英國的大城市、隨後則在歐洲大陸,「人類生命(它是生產財富之燃料)的耗損」,已導致名符其實的「能源危機」。全世界都不斷在說,人類的身子很差,快活不下去了。城市不能繼續做養老院和廢置場;窮人既悽慘又無知,身上滿是寄生蟲,常常是流浪漢或傳染病患。要重振並擴大剝削(或繁榮,隨你所願),就務必要搞衛生、辦教育、通風、洗滌、重建城市、挖下水道、裝置水池、學校、公園、運動館、診療所、托兒所。在我們感興趣的那個時代裡,這一切都不再引起爭議,也不再是有爭議的。他們便是從這裡動身去尋找力量,並實行特定的策略。

這場[運動]牽動的健康和財富遍及全歐洲,所動用能量之鉅,令人難以想像。這並非革命,而是如史多克所說的,這是「全國健康」的一心一德,以追求「國家的繁榮與道德」(1872, 6.7., p. 20)。這「勢差」(différence de potentiel)(我們重拾那個時代愛用的比喻)是所有行動者汲取能量的來源,在五十年間助建功立業;這便是托爾斯泰所需要的一種力量,實際上相當於社會體本身。巴派的人如同其他人,在此汲取能源,即便「巴斯德」這名字將會用來指稱這整場普遍的革新運動─我們將會看到理由為何。