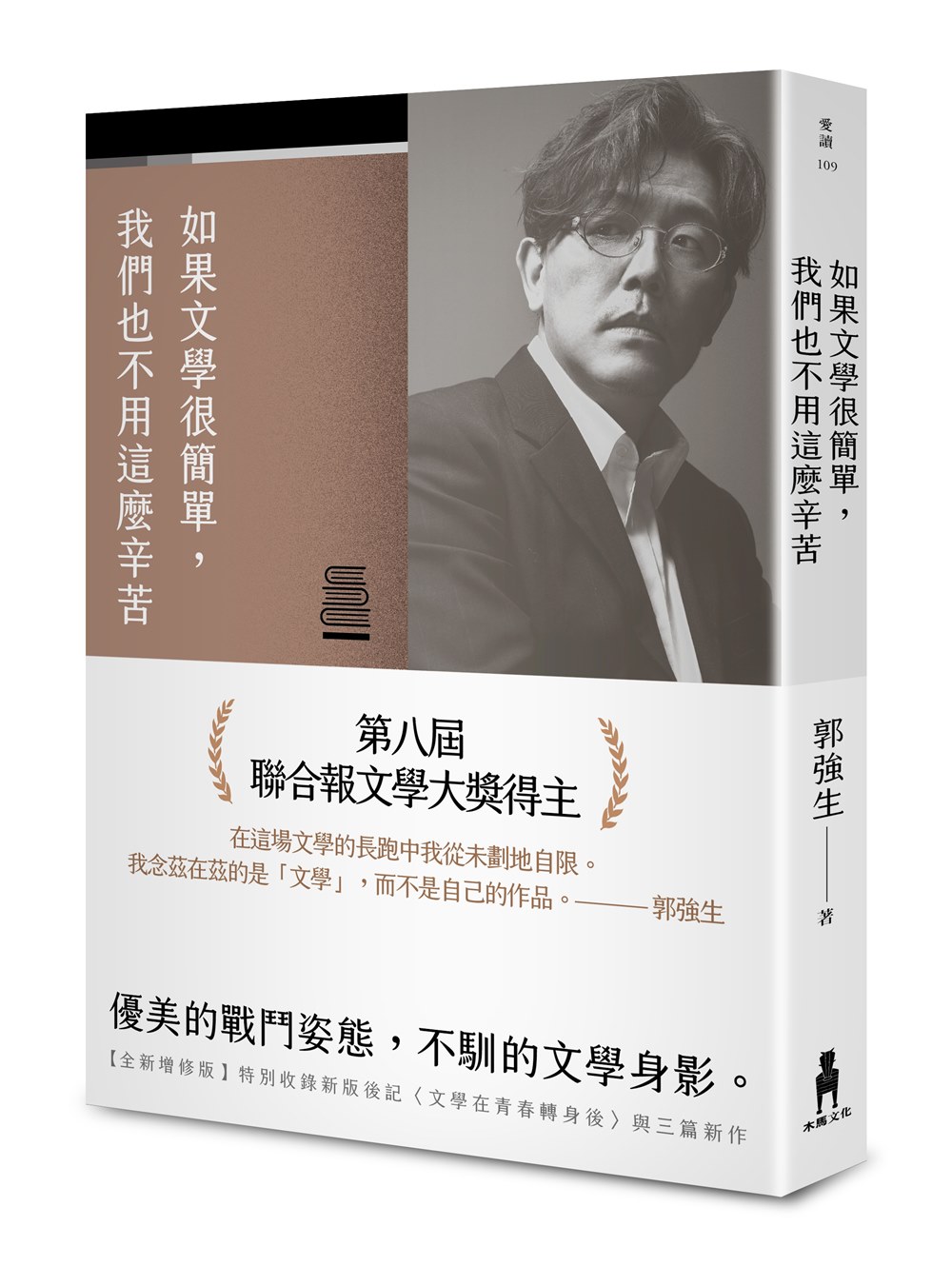

如果文學很簡單, 我們也不用這麼辛苦 (全新增修限量作者親簽版)

| 作者 | 郭強生 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 如果文學很簡單, 我們也不用這麼辛苦 (全新增修限量作者親簽版):第八屆聯合報文學大獎得主在這場文學的長跑中我從未劃地自限。我念茲在茲的是「文學」,而不是自己的作品 |

| 作者 | 郭強生 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 如果文學很簡單, 我們也不用這麼辛苦 (全新增修限量作者親簽版):第八屆聯合報文學大獎得主在這場文學的長跑中我從未劃地自限。我念茲在茲的是「文學」,而不是自己的作品 |

內容簡介 第八屆聯合報文學大獎得主 在這場文學的長跑中我從未劃地自限。 我念茲在茲的是「文學」,而不是自己的作品。——郭強生 優美的戰鬥姿態,不馴的文學身影。 【全新增修版】特別收錄新版後記〈文學在青春轉身後〉 與三篇新作:〈無法預知的漂泊紀事〉、〈愛,值得更好的回報〉、〈月鳥花雲天:那些難忘的瓊瑤電影歌曲〉 「我的『文學修行三部曲』:《在文學徬徨的年代》(2002)、《如果文學很簡單,我們也不用這麼辛苦》(2014),以及《作家命》(2021)。每一本都是經過了八到十年的慢火熬煮。」 「文學修行三部曲」之二《如果文學很簡單,我們也不用這麼辛苦》看似一篇篇的文學漫談,實則是文學人生的十年縮影。本書收錄24篇文章,書寫題材從純文學到類型文學,評論對象從文學、電影、劇作到電影歌曲,談「只問真實,不隨潮流」的創作觀、教學創作多年的感想、文學獎觀察以及與前輩作家的交誼,更有對世界級小說家、諾貝爾文學獎得主的作品獨到解析,從馬奎斯、帕慕克、唐‧德里羅、魯西迪、喬依絲‧卡洛‧奧茲、維吉尼亞‧伍爾芙、多麗絲‧萊辛到瑞蒙‧卡佛……。 不管是所謂嚴肅的純文學,還是商業的類型小說,要能打動讀者造成風潮,其實都一樣的辛苦。即便我未曾有機會(或說沒有能力)轉戰類型文學的跑道,但是大家或許可以從《如果文學很簡單,我們也不用這麼辛苦》看見,在這場文學的長跑中我從未劃地自限。 我念茲在茲的是「文學」,而不是自己的作品。 ——郭強生

作者介紹 郭強生郭強生台大外文系畢業,美國紐約大學(NYU)戲劇博士,回國後先於國立東華大學任教,協助創立創作與英語文學研究所,目前為國立台北教育大學語文與創作學系教授。2021年獲第八屆聯合報文學大獎。中篇小說《尋琴者》獲2020台灣文學金典獎、Openbook2020年度好書獎、2021台北國際書展大獎「小說獎」首獎、2020金石堂年度十大影響力好書獎、2020博客來年度選書。曾以《非關男女》獲時報文學獎戲劇首獎;長篇小說《惑鄉之人》獲金鼎獎;《夜行之子》、《斷代》入圍台北國際書展大獎;短篇小說〈罪人〉榮獲2017年九歌年度小說獎。散文集《何不認真來悲傷》獲開卷好書獎、金鼎獎、台灣文學金典獎肯定;《我將前往的遠方》獲金石堂年度十大影響力好書獎。優遊於文學與文化不同領域,其文字美學與創作視角成熟沉穩,冷冽華麗,從激昂與憂鬱之人性衝突中淬取恣放與純情,澎湃中見深厚底蘊。除小說與戲劇外,其他散文出版作品包括《來不及美好》、日記文學《2003╱郭強生》,以及評論文集《如果文學很簡單,我們也不用這麼辛苦》、《文學公民》、《在文學徬徨的年代》等多部。

產品目錄 開場白 PART I不在既有的遊戲規則中安適 魔鏡啟示錄 只問真實,不隨潮流 文學的冒險家 學會了一些事 從文學獎中,我看見…… 寫給自己的幻想家族史 PART II文字可驅魔、可召魂、亦可昇華寬恕 無法預知的漂泊紀事 張愛玲的英文小說之謎 懷俄明與懷惡名——恐同犯罪、《斷背山》及美國歷史暴力 那一雙搧動彩虹的翅膀——我看《美國天使》 冷靜得恐怖──奧茲的文字暴力 PART III激扯浪潮下尋找一塊堅穩的土地 張愛玲與夏志清 傻子黃凡 愛在耽美蔓延時——朱少麟的小說奇觀 陪你看一次春暖花開 淺談白先勇作品的戲劇改編 月鳥花雲天——那些難忘的瓊瑤電影歌曲 PART IV全球化廢墟中的沉靜與喧譁 一本經典的神祕缺席 愛,值得更好的回報 文化的張望——對帕穆克獲諾貝爾文學獎的一點想法 尋找911 一網打盡的後殖民? ——魯西迪的《憤怒》 從伍爾芙到萊辛——女性主義文學何去何從? 我拿起一本瑞蒙.卡佛 後記 文學在青春轉身後

| 書名 / | 如果文學很簡單, 我們也不用這麼辛苦 (全新增修限量作者親簽版) |

|---|---|

| 作者 / | 郭強生 |

| 簡介 / | 如果文學很簡單, 我們也不用這麼辛苦 (全新增修限量作者親簽版):第八屆聯合報文學大獎得主在這場文學的長跑中我從未劃地自限。我念茲在茲的是「文學」,而不是自己的作品 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 8667106513135 |

| 誠品26碼 / | 2682122262009 |

| 頁數 / | 296 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21X1.6CM |

| 級別 / | N:無 |

導讀 : 後記 文學在青春轉身後

重新編輯這本二○一四年出版的集子,幾乎可以說是多年來的一個心願終於完成。

讀過我《何不認真來悲傷》的朋友,大概可以明白我的生活在這一年裡已經陷入了混亂,但是外界並不知情。我仍然努力撐住,一方面得處理家中接二連三棘手的困境,一方面仍舊「正常的」教書寫書編書,不讓人看出我的身心俱疲,已排定的工作,依然一項項照表使命必達。現在回想起來,真不知道自己當時是怎麼做到的。就連《何不認真來悲傷》也是在這樣的狀況下,以一周一篇的專欄方式寫下的。

接下來的這些年,每當我重翻自己的這本《如果文學很簡單,我們也不用這麼辛苦》,對於自己竟然能倖活下來,感覺這本書彷彿也隱隱提供了某種答案:從我接受了文學就是一個不簡單的苦差事開始,我何嘗不是也同樣咬著牙在面對自己的人生?

這本書的內容,看似集結了一篇篇的文學漫談,實則是我初回台灣的前十年的人生縮影。

被稱為早慧新銳小說家的年紀早已過去,去國多年基本上已不太知道所謂的台灣文壇到底在想什麼。青春轉身,四十歲忽焉而至。然而,我不問文學能讓我得到什麼,反而是自問,我還能為我心目中的文學做什麼。

外面的人看我窩在花蓮投身於創作研究所,或經常以學者身份出席評審會研討會,殊不知,我內心裡依然是以一個創作者自居,想像自己是一個看似退隱卻沉潛待發的武者。不逞口舌論劍之快,搬弄著理論與人高來高去,修持的是辯證與實踐,文學能否成為意志中的一條韌帶,拉住它就可以撐住自己再向前一步,慢慢逼近自己所希望成為的一種創作者——

把多年在外面所看到的世界帶回台灣,從本土重新發芽。

後來有人把我的《何不認真來悲傷》、《我將前往的遠方》、《來不及美好》稱為「人生私散文三部曲」。但是我還有另一個三部曲,那就是我的「文學修行三部曲」:《在文學徬徨的年代》(2002)、《如果文學很簡單,我們也不用這麼辛苦》(2014),以及《作家命》(2021)。每一本都是經過了八到十年的慢火熬煮。

初回國看見台灣在開放解嚴十餘年後,在自由多元、國際本土、顛覆解構……各種思潮拉扯之下難掩某種徬徨,我遂用十八個問題的方式,為自己如何重新接軌台灣畫出了某種藍圖。

藍圖容易,繼續相信與實踐這份藍圖才是真正的考驗。《如果文學很簡單,我們也不用這麼辛苦》做為三部曲之二,銘刻的正是我重回創作路上艱辛的十年。

第一本《在文學徬徨的年代》,意外地一出版便選為金石堂每月一書。第三部《作家命》上市時,又適逢獲得聯合報文學大獎之後。《如果文學很簡單,我們也不用這麼辛苦》好像命中註定,成為了三兄弟中最容易被忽略的老二。

但是我最心疼的也是它,知道它總是忍氣吞聲,默默努力不懈,不知接下來的人生會怎麼走,而因此總是戰戰兢兢。

對它也格外歉疚。因為當年的我若非處於人生低谷,各篇的編輯上應該可以做得更好。斷版後的這些年,我依然希望有朝一日能有機會補償它。感謝木馬文化願意接手協助我這個想法,讓這本書能以新編、新版的面目重回到三部曲的行列。

除了編排順序與內文段落上做了調整之外,內容也有刪有增。

如今多了一種回顧的格局,看見它做為個人文學生涯中辛苦的十年見證,當年還沒有答案的一些疑問,現在的我嘗試補上幾篇作為回應。

舊版中有一篇討論丹.布朗的長文,還曾被引用做為大學指考的國文試題,這次忍痛割捨原因無它,因為丹.布朗後來的作品表現遠不如預期。但是對商業類型文學,我從來沒有失去瞭解與分析的興趣。取而代之的是一篇討論瓊瑤電影歌曲的長文。

不管是所謂嚴肅的純文學,還是商業的類型小說,要能打動讀者造成風潮,其實都一樣的辛苦。即便我未曾有機會(或說沒有能力)轉戰類型文學的跑道,但是大家或許可以從《如果文學很簡單,我們也不用這麼辛苦》看見,在這場文學的長跑中我從未劃地自限。

因為我念茲在茲的是「文學」,而不是自己的作品。

內文 : 〈從伍爾芙到萊辛-——女性主義文學何去何從?〉

一九四八年,年輕的萊辛還只是在非洲羅得西亞南方的一個平凡的家庭主婦。然而在四九年,她做出了一個許多婦女想做卻一生無法達成的決定:毅然決然拋棄了婚姻家庭,只帶走了三個骨肉中最小的一個,前往倫敦,打算為自己創造一番不同的命運,並開始嘗試寫作。

如果我們記得麥可・康寧漢小說《時時刻刻》(The Hours)中的羅拉.布朗,我們也許可以想像在那個年代想成為一個「自由」的女性是多麼困難,羅拉.布朗說:「在生與死之間,我選擇活下去。」傳統的角色束縛令婦女運動出現前不少想擁有自主權的女性感到生不如死,羅拉・布朗最後安靜地老去,丈夫女兒與兒子都早她一步辭世,留下她孤零一人。而萊辛卻是如此幸運,一九六二年她出版了《金色筆記》(The Golden Notebook) ,不僅聲名大噪,也是一本銷售歷久不衰的現代經典。在高齡八十八,已經幾乎讓人覺得諾貝爾文學獎與她無緣之際,竟在眾人驚歎中終於摘下桂冠。

為什麼要提到《時時刻刻》?因為萊辛深受維吉尼亞・伍爾芙(Virginia Woolf)的感召,就像康寧漢藉了伍爾芙作品《達樂維夫人》(Mrs. Dallaway) 又為我們召喚了伍爾芙的文學靈魂。萊辛《金色筆記》中的主人翁名喚安娜・伍爾芙(Anna Wulf)便是明顯的向她的文學導師致敬。伍爾芙傾畢生之力企圖創造一種文體,一種書寫,讓她的破碎靈魂得以安置,讓一種女性觀看世界的方式能夠獲得重視。最後她的意識流小說打開了現代主義的大門,也讓一代又一代的讀者與評論家為之傾倒,更遑論後代女性同胞在她作品透露出的女性主體意識下重新尋找自我。但是伍爾芙最後以自殺了結了自己的生命,在世時並未受到諾貝爾文學獎的青睞。

萊辛在二○○三年《時時刻刻》電影改編推出後為《衛報》(The Guardian)寫了一篇文章談論伍爾芙,指出電影中纖細敏感的伍爾芙並非她的全貌,她另有其瘋狂不羈、甚至粗俗的一面,甚至歧視猶太人,常為她的同輩們垢病。萊辛在結尾時如此寫道: 「我們都希望我們的偶像是完美的……但是愛她就應該連她的疣都包含。她的顛峰之作足以說明她是一個偉大的藝術家。」

所言至此,我無非是想對萊辛這次的獲獎,從一個對單純對作品特色的討論,延伸到這五十年來所謂女性書寫、女性意識背後歷史與社會的一個脈絡。萊辛在第一代女性主義萌芽先驅如伍爾芙的影響下,身體力行追求獨立自由,以反傳統的小說敘事跨出女性書寫的一大步,但是究竟主流的評論家們,包括諾貝爾這份遲來的肯定,真的是由於萊辛作品的本身,還是藉機將女性主義作家與激進瘋狂的左派波西米亞繼續劃上等號?抑或是,像萊辛這樣拋家棄子、參加過共產黨、社會運動的女性作家,其實是自知在投父權與主流所好,以這種方式努力爭取到文壇的位子?

萊辛也好,或是小她一輩卻在二○○四年先摘下桂冠的葉立尼克也好,她們何其幸運,沒有落入像羅拉.布朗的難全之憾,完成了自己後面對的是無盡的欷歔與只有自己了解的歉疚。萊辛在二○○二年出版了《最甜的夢》 後接受《紐約時報》訪問時坦承,如果當年她不做出離家出走的決定,她不是成了一個酒鬼就是最後被送進精神病院:「但是我非常努力不讓自己感覺內疚……如果重來一遍,我仍會做同樣的選擇。這是我這一生做過最糟糕、也最了不起的一件事。」

這本《最甜的夢》雖是小說,但是讀者很快就能認出其實是她自傳第三部的變體。自傳首部《本性》(Under My Skin)記錄的是她在伊朗的童年以及婚後在羅得西亞的回憶;第二部《暗地行走》 (Walking in the Shade)則是她初到倫敦嘗試寫作、直到寫出《金色筆記》前的奮鬥時光。然而緊接而來的時光裡,萊辛成了一名積極的社會運動者,這應該是她自傳第三部的內容,她卻避開了自述方式,改以小說敘述重回她的一九六○年代現場。

有趣的是,在《金色筆記》中萊辛早就點破了女性主體破裂的困境,女主角為克服男性表述對女性的箝制,採取了多元拼貼式的敘述策略:紅色筆記裡是記載參與的政治活動,黑色筆記裡寫下的是回憶,藍色則是私密情感告白,黃色收集的是小說的草稿。萊辛在事隔四十年後,面對激烈張狂的過去也做出虛構/自傳分野,難道女性書寫在這位教母筆下,仍呈現了主體性難以整合的命運?還是說,對自己走過的路,她現在已有所保留不再赤裸公開?

在一九七一年《金色筆記》的再版序中,萊辛認真呼籲不要把她這部作品看成是在支持女權運動;她說更重要的主題是意識形態的瓦解。後來許多文學研究者把《金色筆記》看做是後現代小說的濫殤,也被萊辛公然駁斥。一九七○年代,她突然開始寫起科幻小說,《卡努帕斯》系列(Canopus) ,被書評攻擊得體無完膚。接下來她在一九八二年做了個寫作實驗,以珍.莎莫絲(Jane Somers)為筆名寫了兩部小說:《一個好鄰居的日記》(The Diary of a Good Neighbor)與《時不我予》(If the Old Could) ,匿名投稿竟然被自己的經紀人退稿,最後終於出版,不知作者竟是萊辛的書評們也多搖頭,更不用說《金色筆記》當時全球銷售已近百萬,這兩本小說出版後一本只有一千五百本銷路,另一本不過三千。

消息曝光後,萊辛對於大家認不出她的風格大表不解,認為這是女作家普遍面臨的困境,沒有名氣就很難獲重視。一九八五年又以原名推出了《一個乖乖的恐怖份子》(A Good Terrorist) ,重彈女性參與政治的老調,評論家們更加不耐,《紐約時報》書評丹尼斯・唐納修(Denis Donoghue) 直言萊辛的名氣不是來自作品文字而是題材討巧:非洲,黑白衝突、女性受迫與男性的加暴;甚至說她不知道該用什麼樣的文字來駕御她的題材,連「文字貧乏」(drab)這樣的批評字眼都出現了。書中女性主人翁愛麗絲自以為是,靠偷靠騙,靠社會福利金救濟,一心還在致力顛覆社會,讓書評表示「不敢茍同」(hard to care about her fate)。

當真是萊辛背負了女性書寫之罪?她做這樣的試驗動機究竟為何,耐人尋味。然而這一則小插曲也提醒了我們,當前有多少走紅的作品,是因為作者自我標示出的「身份」?

(未完待續)

最佳賣點 : 第八屆聯合報文學大獎得主

在這場文學的長跑中我從未劃地自限。

我念茲在茲的是「文學」,而不是自己的作品。——郭強生

優美的戰鬥姿態,不馴的文學身影。