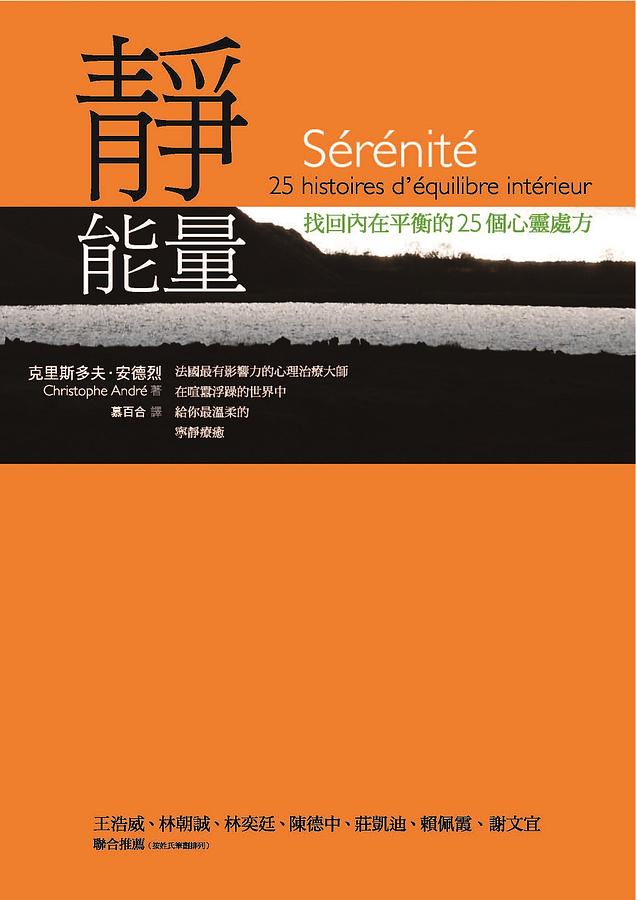

Serenite: 25 Histoires D'equilibre Interieur

| 作者 | Christophe Andre |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 靜能量: 找回內在平衡的25個心靈處方:最貼近日常生活的寧靜體驗課!雖然我們希望能夠一直保持平靜……但是繁忙的生活常使我們被各種思慮好惡所牽引:焦慮、浮躁、疲憊、消 |

| 作者 | Christophe Andre |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 靜能量: 找回內在平衡的25個心靈處方:最貼近日常生活的寧靜體驗課!雖然我們希望能夠一直保持平靜……但是繁忙的生活常使我們被各種思慮好惡所牽引:焦慮、浮躁、疲憊、消 |

內容簡介 最貼近日常生活的寧靜體驗課!雖然我們希望能夠一直保持平靜……但是繁忙的生活常使我們被各種思慮好惡所牽引:焦慮、浮躁、疲憊、消極、悲觀、絕望……。面對排山倒海的壓力,我們很難靜心自處,總是不自覺地以慣性或反射的方式回應;而缺乏向內觀照,往往又會帶給我們更多的煩惱和壓力。一再反芻的負面情緒,逐漸積累成各種身心的疾患,使我們精力渙散,心靈受苦。法國最有影響力的心理治療大師克里斯多夫•安德烈,以饒富智慧的心靈雋語,結合深厚的心理學專業素養與豐富的臨床經驗,帶領我們觀照起伏不定的情緒。25個主題,25則溫柔的心靈處方,陪伴我們以自己的步調和方式走上平衡與寧靜之途,通往內在真正的幸福。「有時候,我們往往會以為生命,既真且善的生命,只有在一切困難都解決了之後才開始。這樣想是不對的。生命已經在那裡了,就在我們的問題和不滿之間,準備迎接著幸福和恩典。」

各界推薦 聯合推薦:王浩威 華人心理治療研究發展基金會執行長林朝誠 台大醫院精神醫學部主治醫師林奕廷 台大醫院精神醫學部主治醫師陳德中 台灣正念工坊執行長莊凱迪 台中榮民總醫院精神部主治醫師賴佩霞 魅麗雜誌發行人謝文宜 實踐大學家庭研究與兒童發展學系副教授本書散發了一種相當特殊的清新氣息。也許是作者本身的文學素養,也許是法語世界的浪漫文化;相較於近年坊間流傳的同類書籍,本書匯入了另一種「澄潔、有能量」的平靜。這種不同於以往的觸動,除非親自經驗,否則無法體會。——賴佩霞

作者介紹 ■作者簡介克里斯多夫•安德烈(Christophe André)法國著名的精神科醫師與心理治療師,認知行為療法的領軍人物,專業為焦慮症和恐慌症的治療及預防復發,目前任職於法國首屈一指的聖安娜醫院,並在巴黎第十大學教授恐慌症心理學、強迫症及社交焦慮症的臨床治療等課程。他是將正念冥想方法引入法國精神治療領域的第一人。他也是多本心理類暢銷書的作者。其文筆清新雋永、引人入勝,常常從一個平凡無奇的小事起頭,最後卻能涵蓋心理學領域的許多重要理念。他的書深具人文素養,融合心理學專業、文學藝術中的智慧啟示與正念覺察的精神,引導讀者體驗當下的幸福、找到屬於自己的身心安頓之道。克里斯多夫•安德烈的每一本書在法國的銷量都超過十萬冊,其著作有《幸福的藝術》、《自尊的力量》、《情感的力量》、《自我評估》、《不害怕》、《冥想》等。其中,《不完美,卻自由而快樂》(Imparfaits, libres et heureux)榮獲2007年《心理學》雜誌「助人活得更好」散文獎(Le Prix Psychologies-Fnac)。他的作品已翻譯成十五種語言,暢銷世界各地。2014年出版的暢銷新書Et n'oublie pas d'être heureux(暫譯《而且別忘了要快樂》),中文版即將由心靈工坊出版。■譯者簡介慕百合熱愛翻譯及文字工作,長居法國。

產品目錄 [推薦序一]沿著悲傷看見幸福 賴佩霞[推薦序二]打開內心的門窗,一步步走向幸福陽光 莊凱迪[譯序]喚起讀者內在善良的「幸福醫師」[引言]廚房裡一隻蒼蠅帶來的寧靜1. 安詳寧靜2. 你的靈魂和感受3. 正向情緒4. 負面情緒5. 積極正向?內在的平衡……6. 不要反芻思考7. 親愛的日記8. 脆弱9. 痛苦與磨難10. 接受11. 自我疼惜12. 放下13. 平靜與能量14. 讓身體享有好心情15. 放輕鬆!16. 微笑17. 物質主義18. 把握當下19. 活在完全的正念中20. 智慧21. 覺醒22. 接受幸福像是稍縱即逝的體驗23. 開心活著,然後死去24. 享受快樂的時光25. 微妙的幸福[結語]這叫做曙光……[後記]「情緒是覺醒的入門」延伸閱讀

| 書名 / | 靜能量: 找回內在平衡的25個心靈處方 |

|---|---|

| 作者 / | Christophe Andre |

| 簡介 / | 靜能量: 找回內在平衡的25個心靈處方:最貼近日常生活的寧靜體驗課!雖然我們希望能夠一直保持平靜……但是繁忙的生活常使我們被各種思慮好惡所牽引:焦慮、浮躁、疲憊、消 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789863570080 |

| ISBN10 / | 9863570087 |

| EAN / | 9789863570080 |

| 誠品26碼 / | 2680894607004 |

| 頁數 / | 192 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 〔推薦序〕

沿著悲傷看見幸福 賴佩霞

傻了,聽不懂;通常當我受邀幫書寫序或推薦之前,都會先上網聽聽或看看作者其他作品,盡可能搜集資料,讓我對其說法或論述有更深的瞭解。經常,我會花上幾天把書上提到的著作或人物列入研習,藉機拓展對該領域的認識。由於自己也寫文章,我知道一本好書,如今已大大超越古人所說的顏如玉與黃金屋,它可延伸出來探究的人、事、地、物博大精深,價值匪淺。總之,一本好書總能帶我潛入浩瀚的知識庫,讓我感受那種被智慧淹沒的快感。

當然,不是每一本書都會讓我如此用心。通常在讀了前面幾頁之後,接下來的動作就決定了該書在我心裡的份量。翻開本書引言〈廚房裡一隻蒼蠅帶來的寧靜〉,有趣了!短短第一段還沒有讀完,我的右手同時已在摸索身邊的notebook,心裡OS:「這是誰?我太喜歡這個人了。他是誰?」確認一下,Christophe André,沒聽過。放下書稿,馬上上網,希望能以最快的速度滿足這已被撐開的好奇心。

瀏覽一頁一頁,傻了,既聽不懂,也看不懂,眼前所有的資料都是法文,或一些我根本摸不著頭緒的語言。有限的資訊,完全無法填補我強烈的求知慾。經過幾個小時的搜尋,終於放棄,因為,我發現手上的文稿,可能是目前唯一能提供我認識這位作者的有限資源。闔上電腦,決定停下來,就眼前單純的文字來認識這個人,以及他的世界。

三十年來我讀過許多這個領域的書籍,做過英文口譯,也做過文字翻譯,對於同樣從英文體系養成的譯者慣用的語句、語詞可謂熟悉。有意思的是,在閱讀本書之前,我甚至沒有察覺到這其中可能衍生的差異。我必須說,本書散發了一種相當特殊的清新氣息。也許是作者本身的文學素養,也許是法語世界的浪漫文化,也許是譯者的用字風格,相較於近年坊間流傳的同類書籍,本書匯入了另一種「澄潔、有能量」的平靜。這種不同於以往的觸動,除非親自經驗,否則無法體會。推薦本書的兩大理由:一、好書,二、經驗它,這會是一次不同的體驗。

作者在心靈轉化上的描繪相當細膩、精準,且理性十足。然而,這又不是一本工具書。長期研究焦慮、恐慌、憂鬱,作者以中國人所說的「中庸」,勾勒出憂傷與幸福之間密不可分的關係。雖然有些概念我們都聽說過,但其引述的方式,的確喚醒了我某部分沉寂的思維網絡。書中提及一個我們可能都有過的場景:經過一段沒有熱水的日子,當家裡熱水爐修好的那一天,當溫水接觸到皮膚的一剎那,強烈的幸福油然而生。然而,同樣的景象,每天充分供應的熱水,卻沒能帶給我們太多的感覺。他引述了一位哲學家的話:「至於那些主張幸福不存在的人,只證明了他們從來沒有真正不幸過。」

這似乎說明了幸福與不幸之間,有著極其可貴的關聯性。沒了不幸,就有幸福,真的嗎?或者,幸與不幸壓根只是一種對生活當下的不同領悟罷了。答案在哪裡?書裡有許多片段可供細細品味。

我喜歡這位作家。他的感性、理性、專業經驗,細緻的心思,加上譯者的文筆讓「靜」活絡了起來。靜,是本書的主旨,能量,意指內在流動的力量。失望,身而為人似乎無法避免。瞭解憂傷與幸福之間的相對關係,自然就能化解居中的阻礙。

這是一本能支持你體驗寧靜的好書。也許,也許那些曾經歷過的哀傷與期待中的幸福並沒有那麼遙遠,也許,就在彈指之間,甚至更近……祝福你能從閱讀中領悟蘊藏其中的奧祕……

本文作者為魅麗雜誌發行人、身心靈成長導師、作家

〔摘文〕

積極正向?

內在的平衡……

有一天,你抱怨自己的生活和煩惱,一位女性朋友告訴你要「積極正向」。你一點也不喜歡這樣的勸告。你不曉得是該嘆氣還是該罵她多管閒事。可是因為你還挺喜歡這個朋友的,也知道她這麼說是為了你好。因為不想跟她起衝突也不想讓自己雪上加霜,你只好調開視線,轉移話題。不過說真的,你對「積極正向」這詞還真是有些過敏。就像你對「挑戰」、「成就」、「自我超越」這些詞也會過敏一樣……所有像這樣的術語只會讓人想到自我膨脹、矯揉作態。想到這些就讓你心煩,覺得這樣的想法真是愚蠢又令人緊張。要是真能夠積極正向,當然是比較好的。可是通常當我們對某個人說這番話的時候,都是他聽不進去或無法接受的時候,也都是在當事人正以所有的力量「否定」一切的時候。要怎麼做才能奏效呢?到底要怎樣才能暫時安靜甚至平息下來呢?是需要從自己內在做起?還是需要藉由外在世界的力量?這些又該如何取決呢?

只有一個規則,那就是:千-萬-不-要-積-極-正-向!至少不是隨時隨地、無論如何都要積極正向。我一向熱衷幸福心理學。身為一位心理醫生,我當然知道幸福心理學是防止病人復發的利器。作為一個人,我深深感到幸福遠比不幸福來得好,因此我會毫不猶豫地在這兩者之間做出抉擇。總而言之,我一點也不喜歡「必須積極」這樣的口號。即使在內心深處,我認為需要或多或少這麼做,而且這麼做的人是有道理的,但我卻從來不會告訴病人必須要積極,至少從來沒有以這樣的方式告訴病人。況且,強制地積極正向會引起兩個問題:一、如果積極正向意味著否定問題和痛苦的存在,或者拒絕承認問題和痛苦存在於我們每個人身上,那就像在本書中已經說過的,補救辦法會比惡因更糟糕。二、我認為,只執著於「積極正向」,是既不崇高也不切實際的追求。這樣說或許有些唐突。對我而言,即使會遭遇悲傷和痛苦,「尋求接近幸福」似乎才是值得認真努力的。因此千萬不要愚蠢又無意識地積極正向,當然也不能自暴自棄,以致沉溺在陰鬱裡,徒增痛苦。

總之,平衡情緒並不是希望把心理調節成恆溫,或希望永遠都是好心情,因為這些畢竟都是刻意人為的。其實,平衡情緒只是希望能夠吸收進而釐清混淆的事、安撫令人太焦躁不安的事,或是重新扭轉已經往錯誤方向進行的事。粗略地說,平衡情緒是在限制我們的負面心態;但也並不只是限制,而是讓我們不再過於害怕,進而給負面心態一個適當的位置,讓它得以發展。我們重視並且願意再次回到積極情緒,但並不是希望永遠保持這樣的狀態。因為我們明白,積極情緒是不可能恆定的。研究人員和治療師都認為,所謂良好情緒的平衡感覺是:大約三分之二的正面情緒,配上三分之一的負面情緒,也就是結合積極情緒的能量以及消極情緒的警覺狀態。我們每個人都曾經覺察到負面情緒的用處,例如:憂慮讓我們睜開雙眼、憤怒使我們有行動力、悲傷迫使我們思考、絕望讓我們想起生命的意義。此外,還有混合性的情緒,例如:歉疚使我們重新審視自己的態度、懷舊促使我們更加珍惜過去的時光而避免浪費美好的未來。如果這些負面或混合的情緒,不至於完全主宰我們的情感範疇,而是被理解並且融入更大的積極情緒裡,那麼,我們的內心生活會比只有完全負面或完全正面的兩極化情況,來得更加豐盛、更有創造力。

不要反芻思考

最近,你經常心不在焉、神遊他鄉。你的形體確實還在,只要你不時地或微笑或搖頭,旁人就以為你的精神也相隨。可是事實並非如此,你的精神總是天馬行空毫無定所。唉,尤其是,在你反覆不斷思考那些煩惱、煎熬,和所有讓你傷透腦筋的「芝麻綠豆小事」的時候。結果就像車子自個兒開向習慣的去處,而你甚至不記得自己正在駕駛。回到家裡,你把鑰匙和東西擱在某處,接著就不記得把東西擱在哪兒了。這很正常,因為你心不在焉。你唸了一個故事給兒子聽,但是頭腦卻被那些「所有需要做的事」盤吸著,就像行屍走肉一樣。什麼時候你才要真正開始生活呢?

反芻思考,就是以重複、循環且毫無作為的方式,將注意力對焦在尋找問題或所面臨狀況的原因、意義以及後果。也就是,英文術語所說的育雛(brooding):孵化的意思。事實上,反覆不斷思考,就是維持不動的狀態,將問題完好地放在自己身體底下保溫,使其成長壯大……

我們往往對自己反芻式的思考視而不見,因為我們相信所以我們思考。但反芻不是真正的思考,它不會有任何建樹。研究顯示,在反芻的過程中,當事人只專注著眼於問題及後果,而忽略了執行可行的解決方法。這其實是錯置了靶點,弄錯了方向。結果我們浪費了無限的時間,玩味著這些困難的原因及可能帶來的後果,而不是尋求補救的措施。反芻思考是在製造痛苦,而非尋找解決辦法。

從本質上來講,反芻思考是在時間上鋪展困擾和不幸事件,好像這一切還不夠糟糕似的。困擾和不幸因此在生命中擴大蔓延。面對過去時,我們會說「發生這一切,全都是因為我沒有做好……」;面對未來的時候,則想著「這些會造成這樣或那樣的結果……」。如此反應,完全污染了當下面對問題時所應有的評估。反芻思考就像聆聽一張有刮痕的舊唱片,永遠都在同一個地方跳針。然而,我們卻無法把它從唱盤上拿掉,無法關掉音響,也無法離開房間。

有人堅信解決問題必須花費很長的時間來思索;也就是說,思考愈縝密,就愈有機會找到恰當的解決辦法。可是,這樣的態度會讓我們陷在陰鬱的循環推理中。其實解決事情並非總是必須如此。談到反芻式思考時,還必須意識到另一個問題,即這種思考讓我們變得執著於評斷,這幾乎是擺脫不掉的觀念。我們因此總是判斷事物的好或壞,總是思索著到底是自己還是他人應該對罪行負責,或者總是把問題歸咎於某人的過錯或疏忽。此般種種思量,往往都是不必要且危險的……

我們常常會將反芻式的思索,與憂鬱和無力感連結一起。因為反覆思考如此痛苦,讓人有時會藉由轉移注意力或做別的事情,來試圖脫離這些。但是,負面情緒就如後台的布景,仍然保持在那裡。結果,無論是對當下的活動或是對問題的思考,做什麼都不正確。洞察力和效率,其實就在於選擇自己想要思考的事,以及在於充分地去完成自己想做的事。然而,這不是那麼容易就可以做得到的;有時遠不如乾脆去散步、游泳、騎自行車、做園藝或修理東西來得簡單。這些事情都不會比待在同一個點上一再尋思來得糟糕,並且還會帶給我們一些小小的積極情緒,或許還能促使我們更接近問題的解決辦法。動一動、跑一跑、寫寫東西、講講話,這些行為可以幫助我們停止反芻思考,然後回到事情的真實面貌。沒錯,在我們的腦袋下面,有一個身體,它也有話要說。

自我疼惜

幾年前,你糊里糊塗地摔斷了手。當然,傷這裡、斷那裡總是倒楣的。可是那回真是夠絕的:發生在一個星期天的晚上,就在自己家裡,你穿著襪子跑步上樓,手裡拿著東西,心裡想著別的事情(其實,是在想第二天的工作)。就這麼滑了一跤,你聽到斷裂的聲音,一陣劇烈的疼痛。當場你馬上就知道摔斷了。

你很清楚記得,你的第一反應並不是趕緊照顧自己,而是駡自己白痴。然後看著腦海裡湧現起種種隨之而來的麻煩,因為這該死的骨折(而且還是右手),所有的事情都沒法做了。「手邊所有的工作,還有所有即將來臨的工作,都該怎麼辦呢?真是一場災難,不可能有比現在更糟糕的時刻了……」你很煩惱,覺得自己可憐又愚蠢,感到既傷心又憤怒。

接下來的幾天,你都帶著病懨和敵視自己的情緒。直到明白骨折帶來的這一切不便都將迎刃而解,甚至確定自己(當然!)能夠倖存下來,你才開始面對問題。接著一切都進展得非常快。你還記得拆除石膏的那天,你也記得能夠再次兩手活動自如的幸福感覺。

今天回想起來,當時看待(或者應該說,不願意接受)這骨折事件時,真覺得自己有點傻。那些無濟於事的憤怒、那些跟自己過不去的愚蠢怨懟。真是沒用。你不斷地重覆著這些話,像是要說服自己。你仍然不明白為什麼同時讓自己面對雙重煎熬,承受骨折之痛的同時還要擔心受怕。你想知道為什麼,每次有麻煩的時候,總是先把一切加諸在自己身上。在睜大眼睛看清事情並採取行動之前,甚至知道一切都將好轉而且自己也能安然度過之前,你竟然先是痛斥自己、嚇唬自己。你應該明白,必須要愛自己一點,尤其是在遇到問題的時候,而不只是在當一切都順遂成功的時候……

自我疼惜就是關注自己的痛苦,而不是忽略;是希望減輕痛苦,而不是自我懲罰或自甘墮落;是善待自己、理解自己,而不是與自己保持距離,甚至以強硬、輕視或暴力的方式對待自己。有些病患,在我們建議他們要疼惜自己的時候,擔心會不會因此失去行動力,或者變得自我滿足,甚至自憐?不會的,其實這完全是另一回事……

在我們研究自我疼惜機制的時候,發現了以下幾點:一、自我疼惜是建立在接受失敗或困難的態度上。我們並不會將這些失敗或困難視為醜聞、災難或無能的證明,而是將這些視為正常生活中不可避免的事件,僅僅必須以最好的態度去面對。在這層意義上,自我疼惜就不同於自憐,後者觀念失衡,總認為自己是遭受不公平厄運的可憐人。二、由此可見,自我疼惜也更容易讓我們感受到與其他人的強烈聯結,有助於視個人的苦難為人類的共同經驗,比如,會想到「發生在我身上的事情,必然已經發生或者也將會發生在其他人身上」。想到這些,雖然不能消除自己的苦惱,卻可以使我們藉由集體的承擔而走向柔和、慰藉之途,進而找尋解決之道。

自我疼惜也會促使我們尋求幫助或安慰,而不只是抱怨或自我懲罰。所以,自我疼惜是我們內在平衡的基本元素。許多研究顯示,整體來說,對自己的善意非常有利於心理幸福,特別是對人生的應變能力方面而言。從長遠來看,也就是說在生命中,而不僅在心理學的實驗室裡,這是至關重要的。在逆境中,自我疼惜可以使人持續自我療癒,因為我們是自己的同盟友人,而不是自己的敵人或迫害者。

然而我們發現,自我疼惜的能力,在一些抑鬱症、貪食症或者許多其他形式的精神痛苦的狀態裡,是力不從心的。在這種情況下,如果能夠遇到具有同理心且能尊重、接受我們的治療師,或與其他患者會面(例如團體治療),就更形有益,特別有助於重新恢復自我疼惜的能力。病患可以對自己說:我不是唯一受苦的人,我不需要因此而無病呻吟,也不需要自我懲罰。他們可以告訴自己:自我疼惜並療癒自己吧!