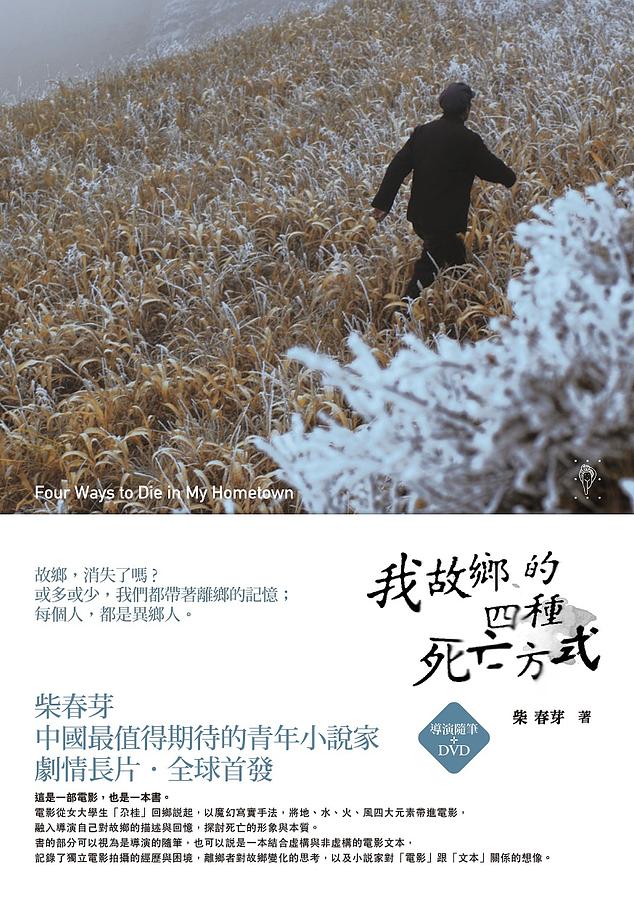

我故鄉的四種死亡方式 (附DVD)

| 作者 | 柴春芽 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 我故鄉的四種死亡方式 (附DVD):故鄉,消失了嗎?這或許是我們共同的疑惑,與恐懼。因為每個人或多或少,都帶著離鄉的記憶;每個人,都是異鄉人。本片獲第九屆中國獨立影像 |

| 作者 | 柴春芽 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 我故鄉的四種死亡方式 (附DVD):故鄉,消失了嗎?這或許是我們共同的疑惑,與恐懼。因為每個人或多或少,都帶著離鄉的記憶;每個人,都是異鄉人。本片獲第九屆中國獨立影像 |

內容簡介 故鄉,消失了嗎?這或許是我們共同的疑惑,與恐懼。因為每個人或多或少,都帶著離鄉的記憶;每個人,都是異鄉人。本片獲第九屆中國獨立影像年度展處女作獎、第三十二屆溫哥華國際電影節龍虎獎評審團特別提名獎和第二屆Hamilton ELLE MEN幕後英雄盛典最具突破精神貢獻獎,入圍第四十八屆臺北金馬影展、第四十一屆鹿特丹國際電影節、第五十六屆愛丁堡國際電影節和第八屆巴黎「中國獨立影像展」故事,從女大學生回鄉說起。在棺材裡躲了七年的父親、患了夢遊症的駱駝、消失在荒野裡的通靈人、被火吞噬的皮影戲……故鄉發生了什麼?現代化、都市化的過程,讓記憶中的故鄉一點一滴消失。所謂歸鄉,歸到何處?傳統的人心世道也隨著故鄉消失了嗎?什麼是信仰、什麼是迷信?當鄉村跟都市漸趨一致,過往由故鄉衍生出的,對土地跟傳統的情感,該寄託何處?當熟悉的故鄉不復存在,我們可以說,故鄉死了嗎?故事的另一頭,是回鄉拍片的導演──柴春芽。曾經擔任《南方周末》、《南方都市報》攝影及文字記者,柴春芽回鄉見到家鄉十年間變化劇烈,試圖透過電影,呈現自己對故鄉的描述、回憶,以及哀悼。在拍攝的同時,他重新思考了故鄉與自己、傳統與現代的關係,探討死亡的形象和本質;也開始思索電影與文本(一般的說法是電影小說)之間的關係──當我們已經習慣被流暢的故事餵養,是不是也因此喪失對電影 文本形式,以及故事主題更多的思考?《我故鄉的四種死亡方式》是一部電影,也是一本書。電影的部分,「導演」柴春芽以魔幻寫實手法,將印度教組成世界的四大元素:地、水、火、風,帶進電影,並融入自己對故鄉的描述與回憶,探討死亡的形象與本質。書的部分則可以說是一個導演的隨筆,也可以說是一本結合虛構與非虛構的電影文本。「作家」柴春芽紀錄了一個獨立導演回鄉拍片的經歷與困境,一個離鄉者對故鄉變化的思考,以及一個小說家對「電影」跟「文本」關係的想像。一如書中所言,柴春芽企圖嘗試一種新的文體寫作,揉合虛構、紀實、傳說、寓言、夢境和自傳性的回憶,讓電影與小說兩種藝術形式相互映照、滲透,創造出真正意義上的電影小說。攝影師 林盟山作家,香港「號外」雜誌總編輯 張鐵志作者是個記者、攝影家、自願者、作家、導演、教師這是個影像與思想先行的書,故事中的影像一如他自己說的,是對土地、對故鄉的哀歌,透過影像滲透出來的憂傷。如果說是導演說了一個故事,還不如說導演展示了一幅風景,一種用地、水、火、風為元素描繪的鄉愁,既是電影也是小說;既是導演的拍片歷程,也是導演的文學修煉歷程。影像與內容,因作者的企圖變得異常宏大,在此前提下,順利借用宗教元素,讓土地上的人長出魔幻寫實的色彩,作者用影像對觀者提出挑戰,但同時卻用小說與閱讀經驗來提醒我們的貧乏與不足。──攝影師 林盟山柴春芽帶我們走入一個色彩詭異的陌生邊境,他以小說的語言、電影的構圖,編織著歷史、歷史、哲思、想像,和個人的生命記憶,是一場場魔幻的虛構,也是最真實的中國紀實。──作家,香港「號外」雜誌總編輯 張鐵志

作者介紹 ■作者簡介柴春芽1975年出生於甘肅隴西一個偏遠的小山村,1999年畢業於西北師大政法系;曾在蘭州和西安的平面媒體任深度報導的文字記者,後在廣州任副刊編輯和圖片編輯;2002年進入《南方日報》報業集團,先後擔任《南方都市報》攝影記者和《南方周末》駐京攝影師。2005年,赴四川省甘孜藏族自治州德格縣一個高山牧場義務執教,執教期間完成大型紀實攝影《戈麥高地上的康巴人》;曾經多次深入中國藏區並到尼泊爾和印度流亡藏人社區考察,作品有《西藏流浪記》、《西藏紅羊皮書》、《祖母阿依瑪第七伏藏書》(聯合文學出版)。2010年受邀成為大陸首批赴臺常駐作家之一。2012年導演了《我故鄉的四種死亡方式》劇情長片( 此片獲第九屆中國獨立影像年度展處女作獎、第三十二屆溫哥華國際電影節龍虎獎評審團特別提名獎和第二屆Hamilton ELLE MEN幕後英雄盛典最具突破精神貢獻獎,入圍第四十八屆臺北金馬影展、第四十一屆鹿特丹國際電影節、第五十六屆愛丁堡國際電影節和第八屆巴黎「中國獨立影像展」);2013年,簡體版同名影像文本出版。預計出版長篇小說《我們都是水的女兒》、電影小說《蜂王的夏天》,和非虛構作品《西藏的憂傷》(圖文集)。

產品目錄 I為了一種電影小說。東西方智力的鴻溝源自便於抽象思維的拼音文字與適合事物表象之感官描述的象形文字的發明。II在十月。小說是歐洲文明的產物。皮影和電影的區別。被解放軍剿殺在古堡裡的三民主義者是誰?III我要拍攝一部具有哀歌或輓歌性質的獨立電影。IV電影主人公尕桂為什麼選擇自殺?我初中的好朋友G被輪姦致死。尕桂在沉溺的瞬間凝視了現實與超現實的多維空間。V做一個行動主義者,而不是像怨婦一樣沉浸於苦難的傾訴。VI荒誕作為一種生存的境遇。中國的紅衛兵與法國「五月風暴」的少年。一位友人想要成就我的電影的夢想。VII被神靈附體的史天生在回憶。你相信一個神靈和鬼怪的世界與我們的這個世界從來都是並行不悖的嗎?VIII漢語世界充滿了被污染的言辭。史天生仍在講述記憶。記憶像火焰一樣。一九六O年代的大饑荒。IX宇宙的真相:因陀羅之網。X尋找熱卡亞。古堡上的鄉村詩人朗誦著具有警戒意味的詩歌。鄉村詩人和鄰家男孩。為了他那傷痕累累的自尊心。XI中國文學的野蠻狀態持續千年。我們從來不曾產生職業文化,我們只有發達的官僚文化。地方官員粗暴地阻止我拍攝電影。XII七面大立鏡中間盤腿坐著的史天生。在棺材裡生活了七年的憤世嫉俗者。XIII夭折的薩滿舞蹈。官方和民間始終橫亙著一條巨大的裂谷。XIV電影拍攝陷入停滯。想起阿蘭‧霍格里耶在捷克斯洛伐克被警察毆打。我們不是感染,而是遺傳了極權主義的恐懼症。XV夢。在渾濁的激流中被淹沒的夢。關於鳥身獅頭怪物的夢,它預示了什麼。XVI死亡與地水火風。尕桂在回鄉路上遇見了熱卡亞。XVII尕桂的飾演者是個籃球運動員。臘梅。會發出貓頭鷹叫聲的瘋女人。我懷疑熱卡亞和臘梅患有夢遊症。XVIII時間之馬。我們人類跟鳥的聰明一樣愚蠢,所以我們習慣了在假象的天空中飛翔。XIX阿爸,你已經在棺材裡生活了七年了。XX被暴力摧殘的電影節。現代藝術致力於解放心靈,而古代藝術則被用於祭祀。你是否記得社火遊行。XXI為什麼一個憤世嫉俗者的死,竟與一隻駱駝的死有關。熱愛庫斯杜力卡的電影。太陽也會死嗎?XXII冬天的死寂映襯著尕桂的出走。我是如此熱愛馬木爾的音樂,因其尊貴的品質。XXIII各民族都在彈撥那古老的口弦。走進蘇幹爾湖的少女。消逝於水,消逝於永恆的水。XXIV高達越到後來,所用鏡頭越少,一個小時也就十個鏡頭。尤利西斯的凝視。三民主義者的鮮血滲入土地。以一種理想謀殺另一種理想。楊家巴巴的出場。羊販子與啞巴獵人。電影是表現潛意識的偉大語言。三個老人的獨白。見證:關於一九六零年的大饑荒。XXV蘇格拉底和耶穌之死給西方文明帶來了什麼?佛教使我一度陷入虛無主義。馬丁‧史柯西斯教我如何贖罪。懺悔不在教堂裡,而是在街頭。是否有一種類型電影叫做第三世界電影。XXVII楊家巴巴的皮影樹。啞巴獵人。永不虧欠與末日審判。XXVIII楊家巴巴扛著皮影樹漫遊。段青榮躺在坑裡吹嗩呐。三個皮影藝人決定唱最後一場戲,以紀念先他們而逝的朋友。三個皮影藝人消逝於火。XXIX長著四隻眼睛的女人。飛碟。靈界所見與中陰研究。一隻看得見鬼魂的狗。漢文明杜絕了對形而上世界的追問。精神生活的荒蕪。XXX四眼子婆娘是怎樣凝視靈界的?尊重但又不得不警惕原始信仰。金基德為什麼恨這個世界。XXXI為了打破線性思維的窠臼。人是萬物的尺度。XXXII姊妹訣別。憔悴難對滿眼秋。好一場蒼茫大雪呀!XXXIII四眼子婆娘消逝於風。風仍舊隨著意思在吹。

| 書名 / | 我故鄉的四種死亡方式 (附DVD) |

|---|---|

| 作者 / | 柴春芽 |

| 簡介 / | 我故鄉的四種死亡方式 (附DVD):故鄉,消失了嗎?這或許是我們共同的疑惑,與恐懼。因為每個人或多或少,都帶著離鄉的記憶;每個人,都是異鄉人。本片獲第九屆中國獨立影像 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789869028752 |

| ISBN10 / | 9869028756 |

| EAN / | 9789869028752 |

| 誠品26碼 / | 2680896152007 |

| 頁數 / | 192 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : I

我之所以敬仰阿蘭‧霍格里耶(Alain Robbe-Grillet),緣於他的多才多藝:農藝師、小說家、電影工作者和業餘畫家。當然,在我看來,他還是一位小說理論家。他那些論戰性的文章──比如《為了一種新小說》──具有哲學性的深刻。霍格里耶一貫反對把小說搬上銀幕,因此,他給作為導演的自己及其助手還有技術人員製作了一份類似說明書或者操作手冊一樣的文本,比如法國午夜出版社出版的電影小說《去年在馬倫巴》(L’annee derniere a Marienbad,

1961)、《不朽的女人》(L’Immortelle, 1963)和《格拉迪瓦的召喚》(C’est Gradiva qui vous appelle, 2002)等,

這些文本裡有關於音軌的說明,有關於攝影機如何運用的說明,等等。他為這種文本發明了一個詞:電影小說(cine-roman)。在《歐洲快車》一書的導言中,阿蘭‧霍格里耶給了電影小說一個這樣的定義:

人們即將讀到的這本書,並不自詡為一部自成一體的作品。作品,是電影,如人們在電影院裡看到和聽到的那個樣子。而在這裡,人們只能找到對它的一種描繪:舉個例子吧,這就好比對一部歌劇而言,它是劇本,配有音樂總譜,還有布景提示,表演說明,等等。(……)對沒能去觀看放映的人來說,電影小說還能夠像一本樂譜那樣被人閱讀。(……)

結合我編劇並導演第一部電影的經驗,我願意把對小說和電影的研究結合在同一個文本裡。我願意嘗試一種新的文體寫作,混雜著虛構、紀實、傳說、寓言、夢境和自傳性的回憶,既現實又超現實。也就是說,我想要寫出一本真正意義上的電影小說,也即電影與小說這兩種藝術形式相互滲透和彼此映照的新的小說。就我的理解(可能是淺薄的,甚至是謬誤的)來說,電影小說(如果說真有這樣一種小說的話),以打破小說和電影劇本在文體學上的差異,進而打破現實與非現實的鐵幕。其實,早在一九七○年代我尚未出生之前,偉大的阿蘭‧霍格里耶就已經在進行這方面的實驗了。我只是在阿蘭‧霍格里耶所定義的電影小說的基礎上,增加了敘事的成分,並且吸收了他那混合著自傳與虛構故事的《重現的鏡子》(或是《昂熱麗克或迷醉》,或是《科蘭特最後的日子》)的寫作技巧,從而使電影小說在挖掘敘事之可能的道路上走得更遠。但是,每每想及自己受到阿蘭‧霍格里耶如此深刻的影響,我就痛感於哈洛‧卜倫(Harold Bloom)所謂的「影響的焦慮」(The Anxiety of Influence)之折磨,竟至於手指痙攣到有些不能敲打鍵盤以便寫下自己貧弱的記憶和膚淺的思考以及畏葸的實驗。在阿蘭‧霍格里耶和我之間,間隔著兩個遙遠大陸的兩個文明體系那至今不可跨越的智力的鴻溝(而且這智力的鴻溝日益擴大)。

智力的鴻溝可能源自便於抽象思維的拼音文字與適合事物表象之感官描述的象形文字的發明。也就是說,象形文字是感官的產物,而拼音文字是思維的產物。當我們把基督教和伊斯蘭教那超絕萬物的唯一而又絕對的「The God」和「Allah」譯為「上帝」、「天主」或「真主」甚至「神」的時候,我們顯然是降低了「The God」和「Allah」的神之屬性,使其具有擬人的物化傾向從而不再超絕萬物,不再絕對唯一。象形文字沒有陰性、陽性,沒有嚴密的時態,沒有精細的人稱指代,這使其難以進行邏輯推理。為什麼漢語文明沒有創造出哲學(邏輯學和形而上學),沒有創造出現代科學?這或許與象形文字先天具有的感官認知而非抽象思考的屬性有關。

翻譯是從一種符號向另一種符號的轉化,但是,拼音文字在向象形文字轉化的過程,是否會造成信息的嚴重缺損呢?隨著現代各門學科(數學、幾何、物理學、化學,生物學,等等)的興盛,象形文字幾乎難以進行任何諸如公式演繹和定理表示這樣的高智力思考了。同樣,一個民族的道德墮落是否與一種語言的長期腐化有關?作為一名漢語寫作者,我卻陷入語言學的困境,從而越來越悲哀地感覺到這種智力上的先天不足。

因此,關於寫作,我總覺得力有不逮,但是,記憶如火焰噴薄,召喚著掌管文字的神祇,讓我勉力而為,就像在荒原裡的冰風暴之夜,為了活著回到溫暖的家中而不得不逆風前行。

II

十月的記憶在我的腦海裡蜂擁而至。十月的山野,頗為荒涼,層層疊疊的梯田暴露在刺眼的陽光下,光禿禿的,那些在夏秋之季存活的小麥、玉米、燕麥和黨參等農作物,在被農民刈割之後,就再也不能掩飾這古老大地持續已久的衰老和疲憊了。我站在山頂之上的古堡圍牆上,對抗著強勁的西風,俯瞰著千年雨水不斷沖刷而出的千溝萬壑以及千溝萬壑之間經由十幾年的人工挖掘最終開鑿而成的梯田。這些梯田是一九五○年代「後革命」或者說是「次革命」

的產物。它是一個暴力革命政權(以煽動仇殺作為手段並以多數人的暴政作為目的)為其合法性進行辯護的見證,也是對其傲慢與偏見不斷賦予崇高與神聖的諷刺。在完成了對人的暴力革命之後,這是一次對自然的暴力革命。像人類歷史上所有的暴力革命一樣,短視與盲目導致了一系列的惡性循環。如今,大規模的水土流失,致使土壤失去肥力,氣候愈加乾燥,政府不得不再次以金錢誘惑農民,退耕還林。「退耕」已經實現,因為越來越多的年輕農民離開農村,遷居城鎮,而「還林」仍舊遙遙無期。經過了四十年左右的時光,隨著當年的開鑿者一一離開人世,關於梯田產生之前大地如何風光的記憶,已經不復存在。而我佇立的古堡,早已喪失了它曾經抗匪自衛的功用,如今連觀賞的價值都已不存,因為很少有人光顧。由此,我懷疑歷史,懷疑所有在紙上閱讀的歷史不過是書寫者臆造的幻景,它跟實際的情況大有出入,也跟親歷者的現實很有距離。這也就難怪,在聽聞楊家巴巴(巴巴,意為叔叔)──我電影中的一個主角──在訴說一個三民主義者―民族、民主和民權的信徒―在這古堡裡被解放軍剿殺時,我的內心裡不知為何突然翻湧起難以言傳的傷感。

我們整個劇組成員先是乘坐租用的鄉村巴士(巴士司機林海兵將會在電影裡客串一個角色),沿著鋪滿沙石的鄉村公路―公路兩邊的山溝裡經常有雉雞在做短距離的飛行―蜿蜒而上,越過一個又一個山頭(稀稀落落的村莊散布在植被匱乏的山坳裡),最終進入鋪著柏油的公路。柏油公路就像山脈的脊樑一樣,從東到西,貫穿起一個又一個或起或落的山岡和窪地。古堡坐落在公路邊的山頂上。司機在靠近一片白楊林的空地上把車停住。劇組成員下了車。順著一條僅容兩人並行的土路,我們走向古堡。四面又高又厚的夯土牆圍成一個正方形的空間。朝向公路的那面牆上,被人鑿開一個大洞。我們魚貫而入。古堡裡長滿了沙棘和白楊樹。作為外景,有兩場很重要的戲要在古堡的牆頭上拍攝。就在我們走向古堡的土路上,楊家巴巴給我講起了一個三民主義者被解放軍殺害在古堡裡的故事。楊家巴巴──原名叫楊桂清──是個非職業演員。這也是他平生第一次參與一部電影的拍攝。年輕的時候,他表演過皮影戲。

有人喜歡說,皮影戲是世界上最早的電影。但是,皮影戲就是皮影戲,它與木偶戲同屬一類,而電影,它是科技化了的戲劇。我在這裡談到的戲劇,又跟中國的戲曲有所區別。西方戲劇的源頭一直要追溯到古希臘的悲劇和喜劇。埃斯庫羅斯(Αeschylus)→莎士比亞(William Shakespeare)→拉辛(Jean Racine)→布萊希特(Bertolt Brecht)→貝克特(Samuel Beckett),這一個個偉大的戲劇作家完成了西方戲劇的偉大傳統。隨著十九世紀科技文明的興盛,科學和藝術(以戲劇為主體輔以音樂、美術和建築)完美結合的典範―電影―誕生了。電影是西方文明的產物,就跟小說一樣。

很多時候,當有人聽說我是一個小說家時,總會急不可耐地向我傾訴他/她那自以為迥異於常人的冗贅經歷,終了,他/她總會像個文學導師一樣對我這文學之路上的小學徒說:寫下我的經歷吧,我敢保證這將是一本非常暢銷的小說。我不得不這樣解釋:抱歉,我寫的小說可能跟您理解的小說不是一回事。聽者顯得頗為詫異。我得繼續解釋:您理解的小說應該是中國的章回體話本那種,總是用第三人稱和過去時態沿著時間的線性邏輯來講一個世俗的故事,但我寫作的小說,是一種屬於歐洲的文明產物。它跟智力、想像力和道德判斷力有關。它是關於時間和空間的藝術。它不僅僅是要講述故事,而且還有發明一套講述故事的語言體系。它屬於經由一代又一代作家的反叛之反叛和否定之否定才最終完成的一個小說的歷史。塞萬提斯(Miguelde Cervantes Saavedra)的《唐吉訶德》否定了貴族小姐寄託庸俗夢想的騎士小說,巴爾札克(Honore de Balzac)的現實主義寫作否定了拉伯雷(Francois Rabelais)誇張怪誕的《巨人傳》,卡夫卡(Franz Kafka)的哲學寓言小說否定了巴爾札克的新聞報導式的現實主義,馬奎斯的《百年孤寂》否定了法國的新小說派,博爾赫斯(Jorge Luis Borges)和卡爾維諾(Italo Calvino)用一種科學論文和數學演算的敘述方式否定了故事性寫作。一位在一九八○年代逃離社會主義國家捷克斯洛伐克的作家──米蘭‧昆德拉(Milan Kundera)──寫過一本書,名為《小說的藝術》。他在這本書裡明確地告訴我們,「小說是歐洲的事功;小說的種種發現,儘管在不同的語言之中進行,還是屬於整個歐洲。延續不斷的發現(而不是書寫的數量增加)造就了歐洲小說的歷史。只有在這個超越國族的脈絡下,一部作品的價值(也就是說一部作品的發現所產生的影響)才能全然被看見,全然被理解。」

在我以職業化的工作方式寫了三年小說(其間伴隨著對西方小說經典的系統研究)的某一天,我對妻子說:中國人沒有發明現代小說這種藝術形式。我那北京大學畢業的碩士生頗不以為然。其後不久,我妻子供職的研究院邀請二○○六年度諾貝爾文學獎得主奧爾罕‧ 帕慕克(Orhan Pamuk)來訪問並做一個公開演講。作為一個生活在土耳其這個自從拜占庭時代(西元三九五至一四六一年)以來一直就處於東西方文明的碰撞與交匯之國的作家,在考察並體驗東西方文明的差異性時,奧爾罕‧帕慕克顯然要比我們這些生長在遠東內陸之國的作家有著更為明晰的見識。他直言不諱地告訴演講台下為數不少的中國作家和文學研究人員說:小說是歐洲文明的產物,東方諸民族雖然也創造了各種形式的敘事藝術,但是嚴格來講,那都不能稱其為小說。

同樣,皮影戲,這粗糙的民間藝術,它跟電影完全是兩回事。雖然皮影戲的表演者不是人而是牛皮剪出的皮影,但是,替皮影演唱的人其唱詞和演唱方式,充斥著虛誇和造作。這種虛誇和造作在政治宣傳電影和電視劇裡同樣隨處可見。「現代的獨裁者已經取締了出版商粗俗的、下流的私人娛樂活動,取而代之以同樣粗俗的、下流的國家宣傳機器。這種精心設計的真正的國家機器是為了奴化半受教育大眾的思想,最初是在英國和美國自由放任的體制下為了個人利益而發明的,現在它被那些利用這些精神工具的國家統治者簡單地照搬過來,並且為了他們個人的罪惡目的,利用電影和無線電加以強化。」而我那可憐的楊家巴巴多年以來能夠觀賞的,也只有國家宣傳機器製造的電影和電視劇。初次上鏡時,他擺脫不了虛誇和造作的影響。我不得不一遍遍地告訴他,電影表演其實不應該叫做表演,而應該叫做呈現,也就是直接呈現你的經驗和感受。為了表演,他把自己弄得緊張兮兮。一旦他學會──與其說學會,毋寧說回歸──呈現,他就立刻變得輕鬆自如,讓他自由發揮,說起大段的臺詞來竟然毫不打磕。

「楊家巴巴,就是這樣,」我趕緊鼓勵他。「就跟你剛才講故事那樣。那個被解放軍剿殺在這古堡裡的三民主義者,他是誰?」