On the Move: A Life

| 作者 | Oliver Sacks |

|---|---|

| 出版社 | 遠見天下文化出版股份有限公司 |

| 商品描述 | 勇往直前: 腦神經科醫師 奧立佛.薩克斯自傳:奧立佛‧薩克斯醫師最誠懇的傳記,最瀟灑的人生★已譯成二十種語文版本的全球暢銷書★獲選亞馬遜網路書店當月最佳書選★《紐 |

| 作者 | Oliver Sacks |

|---|---|

| 出版社 | 遠見天下文化出版股份有限公司 |

| 商品描述 | 勇往直前: 腦神經科醫師 奧立佛.薩克斯自傳:奧立佛‧薩克斯醫師最誠懇的傳記,最瀟灑的人生★已譯成二十種語文版本的全球暢銷書★獲選亞馬遜網路書店當月最佳書選★《紐 |

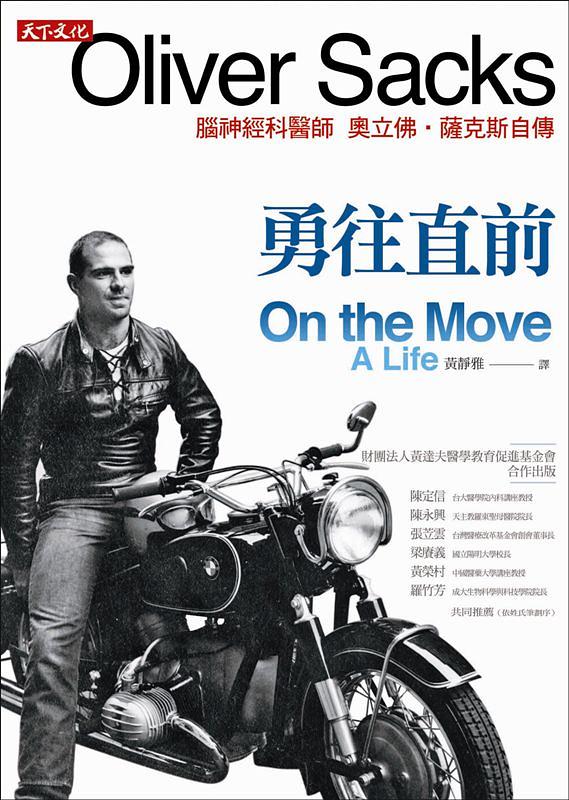

內容簡介 奧立佛‧薩克斯醫師最誠懇的傳記,最瀟灑的人生◎已譯成二十種語文版本的全球暢銷書◎獲選亞馬遜網路書店當月最佳書選◎《紐約時報》年度最值得注目的一百本書他寫過十二本醫學人文暢銷書,獨樹一幟他的成名作《睡人》搬上大銀幕,名噪一時他在紐約成為流浪醫師,巡迴關懷弱勢精神病人他曾以身試「藥」,親自體驗各種感官的幻覺他不是「看病」而已,而是看病人、醫病人的病他年輕時酷愛騎摩托車長途漂泊,經常一日雙城他能蹲舉二百七十二公斤,一舉創下加州新紀錄他是同性戀者,七十七歲才終於找到真愛他酷愛游泳、爬山、思考、寫作、關懷病人他與睿智機敏的羅賓.威廉斯成為好友他一生多采多姿、喜歡冒險、勇往直前他是絕無僅有的,奧立佛‧薩克斯醫師

各界推薦 如此擁有廣度、如此具有深度,又充滿幽默、謙遜、速度、激情、智慧、恩典的生命旅程……我們終於能一窺這位最有愛心的醫師兼作家,他完整的人生故事。面對如此坦誠的告白,讀者怎能不愛上他。--《洛杉磯書評》薩克斯醫師是一位專注的傾聽者、敏銳的觀察者,也是一位超棒的說書人……加上他永不滿足的好奇心,使他的作品總是這麼強而有力。--《舊金山紀事報》一位出色的人物,所寫的一本出色的書。誠實、清朗、熱情、幽默、慈悲……峰迴路轉、筆力萬鈞。--《華爾街日報》《勇往直前》充滿娛樂性和啟發性,時而令人震撼。薩克斯醫師以這本回憶錄,來面對自己的死亡,這份努力是成功的,這身影無疑十分漂亮!--《坦帕灣時報》薩克斯所寫的不只是一位醫師對醫學與科學的理解,更是對他的病人最真摯深刻的同情。--《紐約時報》

作者介紹 ■作者簡介奧立佛‧薩克斯 Oliver Sacks1933年生於倫敦,出身科學家與醫生世家。在牛津大學接受醫學教育,然後在加州大學洛衫磯分校以及舊金山錫安山醫院,接受醫師養成訓練。從1965年起,他便定居紐約市,擔任紐約大學醫學院神經科學教授,以及安貧姐妹會(the Little Sisters of the Poor)的神經科學諮商顧問。薩克斯醫生的文章經常刊載於《紐約書評》和《紐約客》雜誌,以及各種醫學期刊。他也是十一本書的作者,包括《看得見的盲人》、《腦袋裝了二○○○齣歌劇的人》、《火星上的人類學家》、《錯把太太當帽子的人》、以及《睡人》(獲得奧斯卡獎提名的同名影片「睡人」,就是根據本書改編)。薩克斯醫師於2015年8月30日不幸因癌症辭世,享年八十二歲。想要更深入了解薩克斯醫生,歡迎蒞臨www.oliversacks.com網站。1. 作者 Oliver Sacks專屬網站:http: www.oliversacks.com about-oliver-sacks 2. 臉書 Oliver Sacks Foundation:https: www.facebook.com oliversacks3. 奧立佛•薩克斯:從幻覺認識我們的心智| TED Talk | TED.comhttps: www.ted.com talks oliver_sacks_what_hallucination_reveals_about_our_minds?language=zh-tw■譯者簡介黃靜雅臺南市人,臺灣大學大氣科學碩士(主修大氣環境),著有《臺灣天氣變變變》(合著),譯有《看雲趣》、《觀念地球科學》(合譯)、《地震與文明的糾纏》、《大口一吞,然後呢》、《如果這樣,會怎樣?》。除了大氣科學專長,也曾出版音樂專輯「看月娘」、「生活是一條歌」;創作兒童音樂專輯「春天佇陀位」及「幸福的孩子愛唱歌」等。2002年之後定居加拿大溫哥華,卻心繫臺灣的一舉一動,自稱是「用母親的眼睛與關懷萬物的心,跨界地球大氣與原創音樂」的家庭主婦。

產品目錄 合作出版總序 樹立典範/黃達夫 導讀 腦神經科學的冒險家/賴其萬 第一章 馳騁 第二章 離巢 第三章 狼童 第四章 青春 第五章 洗禮 第六章 睡人 第七章 流浪醫師 第八章 難再孤獨 第九章 星光燦爛 第十章 人生旅程 第十一章 心靈新視野 第十二章 家 誌謝

| 書名 / | 勇往直前: 腦神經科醫師 奧立佛.薩克斯自傳 |

|---|---|

| 作者 / | Oliver Sacks |

| 簡介 / | 勇往直前: 腦神經科醫師 奧立佛.薩克斯自傳:奧立佛‧薩克斯醫師最誠懇的傳記,最瀟灑的人生★已譯成二十種語文版本的全球暢銷書★獲選亞馬遜網路書店當月最佳書選★《紐 |

| 出版社 / | 遠見天下文化出版股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789863209362 |

| ISBN10 / | 9863209368 |

| EAN / | 9789863209362 |

| 誠品26碼 / | 2681271809004 |

| 頁數 / | 448 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 第九章 星光燦爛

為了深入了解即將刻畫的故事,為了詳盡揣摩劇情,

勞勃.狄尼洛的投入簡直太傳奇了。

我以前從未親眼目睹演員對於飾演的對象所下的功夫,

這些功夫的極致表現,就是到最後,演員果真變成他所飾演的對象。

當《睡人》被好萊塢電影採用,我因此而認識潘妮.馬歇爾(Penny Marshall)及勞勃.狄尼洛時,卡梅爾很興奮。不過,在我五十五歲生日那天,她的直覺卻讓她出了糗。當天,勞勃來到城市島參加我的生日宴會,而且還大駕光臨寒舍(以他神不知鬼不覺的本事),自己悄悄的神隱在樓上,沒有人認出他。當我告訴卡梅爾,勞勃來了,她卻大著嗓門說:「那不是勞勃.狄尼洛。那是酷似他本人、電影公司找來的替身啦!我知道真正的演員長什麼樣子,他一分鐘都唬不了我的啦!」她知道如何讓自己的聲音投射出去,所有人都聽見她的高談闊論。

我自己也變得沒把握,於是走去街角的電話亭,從那裡打電話到勞勃的辦公室。一頭霧水的他們說,那當然是真正的勞勃。沒有人比勞勃本人覺得更好笑,卡梅爾的大吼大叫,他全聽見了。

可愛又可怕的卡梅爾!我喜歡她跟我作伴——當她不惹我發脾氣的時候。她聰明、搞笑,是個鬼才模仿者;她衝動、天真、不負責任;但她也是個幻想家、歇斯底里的人、吸血鬼,總是不斷從身邊所有人身上榨取更多錢財。她是個危險的留宿客,會順手摸走屋主書房裡的藝術書籍,然後賣給二手書店(後來我才知道)。我常想起我們的麗娜姑姑,她勒索富人,要他們捐錢給希伯來大學。卡梅爾從不勒索任何人,但她跟麗娜姑姑有許多相似之處:她也是個女魔頭,被一些家人痛恨,卻是讓我心軟的人。這些相似處,卡梅爾並非不知情。

卡梅爾的父親過世時,把大多數的財產都留給她,因為他知道她是孩子裡頭最拮据的。如此一來,兄弟姊妹對她的怨恨抵消了一部分,因為他們覺得,現在她有了遺產,生活從此高枕無憂,只要乖乖過日子,避免做出什麼愚蠢或奢侈的事情,應該不會再向他們伸手要錢或靠他們支援了。我也很高興,今後不用再覺得有責任按月寄支票給她。

但她有別的想法,自從洛斯過世之後,她一直念念不忘自己是戲劇界的一份子。現在她擁有資金,總算可以製作、執導、演出自己最喜歡的戲劇了,她選的是《不可兒戲》,這樣她就可以飾演劇中的普里斯米小姐。她租了劇院,找來一組演員,並安排宣傳活動。結果如她所願,演出很成功。但事情的發展就是這麼奧妙,好運沒有第二次了。她那瘋狂愚蠢的手勢這麼一揮,便把遺產的每一分錢統統砸光。家人給氣得半死,而她呢,這下又破產了。

卡梅爾自己倒是欣然接受,即使這有點像是三十年前《約翰.加布里爾.博克曼》的舊事重演。但現在的她,沒那麼容易東山再起了。她年屆七十(雖然外表顯得較年輕),她有糖尿病(但她不太在乎),而且家人都跟她斷絕往來——除了埃班,不管她讓他多生氣,他總是挺她到底。

埃班和我又恢復按月寄支票給她,但卡梅爾心底深處的某個部分已然破碎。我猜想,她覺得這是她在百老匯發光發熱、成為閃耀巨星的最後機會了。她的健康狀況迅速惡化,迫使她住進養護機構。她時而妄想,不知是由於失智或糖尿病所致,或兩者都是,偶爾有人發現她披頭散髮、搞不清楚方向,在希伯來之家附近滿街遊蕩。有一回,她堅信自己正在跟湯姆.漢克(Tom Hanks)合演史蒂芬.史匹柏執導的電影。

不過,在其他不出差錯的日子裡,她喜歡去劇院走走(那是她最初與最後的愛),以及在希伯來之家附近、宜人的波丘園散步。這會兒,她決定寫自傳。她文筆很好,寫來頗輕鬆,何況又有如此不尋常、充滿奇趣的生平事蹟可以訴說。但她的「自傳式記憶」(情節記憶)能力已經開始失常,因為她的失智症悄悄的惡化了。

相反的,她的「表演」記憶、她的演員記憶卻是原封不動。任何莎士比亞的臺詞,只要我起個頭提示一下,她就可以繼續唸下去,把自己變成《奧賽羅》的苔絲狄蒙娜、《李爾王》的寇蒂莉亞、《羅密歐與茱麗葉》的茱麗葉、《哈姆雷特》的歐菲莉亞。無論是扮演哪個人物,她都全心投入、角色上身。護理師平常當她是精神錯亂的生病老太婆,一看到這些轉變,全都目瞪口呆。卡梅爾曾經對我說,她沒有自己的身分,她擁有的,只是她所扮演的那些人物的身分。

這話太誇張了,因為她年輕時根本是超有個性、唯我獨尊的大小姐。但現在,由於失智症洗去她自己的身分,情況真的差不多是這個樣子了。唯有化身為寇蒂莉亞或茱麗葉的那幾分鐘,她才能成為完整的人。

我最後一次去探望她時,她得了肺炎,呼吸急促而不規則、常發出粗啞的聲音。她眼睛睜開,但視而不見。我在她眼前揮手,她沒有眨眼睛,但我覺得她可能還聽得見、聽得出是誰的聲音。

我說:「再見了,卡梅爾。」幾分鐘後,她便過世了。當我打電話給她弟弟拉斐爾,告知她的死訊時,拉斐爾說:「願上帝保佑她靈魂安息——如果她有靈魂的話。」

一九八二年初,我收到從倫敦寄來的包裹,裡頭附有品特(Harold Pinter)寫的信,以及新劇作《另一種阿拉斯加》的文稿,他說,此劇作的靈感來自《睡人》。品特在信中寫道,一九七三年《睡人》原著一出版,他就拜讀過,當時即認為這本書「不同凡響」。他一直在想,有沒有可能把書改編成戲劇,但後來打消念頭,因為看不出明確的走向,直到八年後才又突然想起這回事。前一年夏天,有天早上他醒來,開場白清晰的印在他腦海裡:「有事情發生了。」然後,在接下來的幾天之內,這齣劇很快就「自己寫出來了,」他說。

《另一種阿拉斯加》說的是病人黛博拉的故事,二十九年來,她一直處於非常奇特、無法與外界溝通的某種冰封狀態。有一天她甦醒了,不知道自己的年齡,也不知道自己身上發生什麼事。她以為身旁頭髮花白的女子是她的某位表姊或「從來沒見過的阿姨」,結果卻是她的妹妹,真相大白令她深受打擊,這才認清自己的現實狀況。

品特從來沒見過我們的病人,也沒看過《睡人》紀錄片,不過他所描寫的黛博拉,活脫脫就是我的病人羅絲。我想像羅絲一邊讀這部劇作,一邊說:「我的天哪!他寫的就是我。」在某種程度上,我覺得品特領悟到的,比我寫出來的還多,該怎麼說呢?他參透了更深一層的道理。

一九八二年十月,我去倫敦國家劇院欣賞這齣劇的開幕演出。茱蒂.丹契(Judi Dench)把黛博拉演得出神入化。這讓我非常驚訝,正如我對品特的構思如此逼真、一直感到很不可思議,因為丹契跟品特一樣,從來沒見過腦炎後型病人。事實上,她說當她在揣摩這個角色時,品特不許她去看這些病人,他認為,她應該完全依照他的臺詞來塑造黛博拉的性格。她的演出十分扣人心弦。(然而,後來丹契果真看了紀錄片,也去高地醫院探視一些腦炎後型病人。但我覺得在此之後,她的演出也許更加逼真,卻反而不那麼揪心了。或許品特是對的。)

截至此刻為止,戲劇表演也好,「根據」、「改編自」、「啟發自」我個人作品的任何東西也好,我對這些向來有所保留。我覺得,《睡人》是真人真事,其他的任何作品肯定是「不真實的」。如果缺乏直接與病人接觸的第一手經驗,怎麼可能是真實的?然而,品特的劇作讓我看到,偉大的藝術家如何重新賦予、重新想像所謂的「真實」。我覺得品特給我的,並不亞於我給他的:我給他一則真人真事,他也還了一則給我。

一九八六年,我在倫敦的時候,作曲家尼曼(Michael Nyman)來找我,他想根據《錯把太太當帽子的人》的標題故事編寫一首室內歌劇,問我感覺如何。我說,這種事情我想像不出來,他回答說,我不用想像,他自己會想像。事實上,他已經這麼做了,因為第二天他就把樂譜拿給我看,還提到他心目中的劇作家:羅倫斯(Christopher Rawlence)。

我跟羅倫斯說了很多皮博士的故事,最後我說,要是皮博士的遺孀不同意,這齣歌劇我就不能同意。我建議羅倫斯和她碰面,小心探詢她對這樣一部歌劇的感覺(她和皮博士本身都是歌劇演唱家)。

結果羅倫斯與皮夫人建立了非常溫馨、融洽的關係,她在這部歌劇中的戲份,比我在書上描寫的還要多。儘管如此,當歌劇在紐約首演時,我還是非常緊張。皮夫人來看開幕演出,我卻一直在偷看她,緊張兮兮的曲解她臉上的每一個表情。但演出結束後,她走向我們三人(尼曼、羅倫斯、我),說道:「你們為我丈夫增光了。」這句話讓我很高興,讓我感覺到,我們並沒有利用他,或是扭曲他的處境。

早在一九七九年,兩位年輕的電影製片人帕克斯(Walter Parkes)與拉斯克(Larry Lasker)即來找我。他們幾年前在耶魯大學修人類學時讀過《睡人》,希望把《睡人》變成劇情片。他們參觀過貝斯亞伯拉罕醫院,也見過很多位腦炎後型病人,我同意讓他們發展劇本。幾年過去了,在這段期間我什麼消息也沒聽說。

等他們八年後再度跟我連絡時,我幾乎已忘了這項計畫,他們說,彼得.威爾(Peter Weir)已經讀過《睡人》以及靈感來自此書的劇本,他很有興趣執導這部電影。編劇是一位年輕作家,名為柴里安(Steve Zaillian),一九八七年萬聖節當天,我收到他們寄來的劇本,就在我預定與彼得.威爾碰面的前一天。我不喜歡那個劇本,尤其是杜撰的次要情節,說什麼醫師愛上一位病人,而且等威爾一來,我就直截了當跟他說這件事。他嚇了一跳,這可想而知,不過他理解我的立場。幾個月後,他退出這項計畫,說他看到各種「暗礁險灘」,覺得自己無法勝任。

在接下來的一年裡,劇本歷經多次修改,愈改愈好,柴里安、帕克斯、拉斯克努力創作出忠於原著、忠於病人經歷的劇情。一九八九年初,我接到通知:潘妮.馬歇爾將執導本片,而且她會跟勞勃.狄尼洛一起來拜訪我,勞勃將飾演病人李奧納德。

我不太確定我對此劇本的感想,因為,雖然某方面來說,它的主旨在於「幾近重現過去的事實」,但它也「加油添醋」,採用了一些完全虛構的次要情節。無論如何,我不得不放棄那是「我的」電影的想法:那不是我的劇本,那不是我的電影,大體上我什麼都掌握不了。對自己說這番話一點也不容易,但這同時也是一種解脫。我可以提供建議與諮詢,確保醫療及歷史方面的正確性,我會盡我所能,讓電影從真實的角度出發,但我不用覺得自己要對電影負起責任。

為了深入了解即將刻畫的故事,為了詳盡揣摩劇情,勞勃.狄尼洛的投入簡直太傳奇了。我以前從未親眼目睹演員對於飾演的對象所下的功夫——這些功夫的極致表現,就是到最後,演員果真變成他所飾演的對象。

到了一九八九年,貝斯亞伯拉罕醫院的腦炎後型病人幾乎全都過世了,但倫敦的高地醫院還有九位。勞勃.狄尼洛覺得去探視他們很重要,於是我們便一起去看他們。他花了很多時間與病人交談,還製作和研究錄影帶,讓他可以充分學習。他的觀察與移情能力讓我大開眼界,我很感動,而且我覺得病人本身也很感動,因為他們以前很少遇到這樣的關注。「他真的在觀察你,看到你心坎裡去,」第二天,其中一位病人對我說:「自從馬丁醫師之後,沒有人會真的這麼做。他想搞清楚,你到底是怎麼了。」

我回到紐約時,認識了羅賓.威廉斯,他將飾演醫師——也就是我。羅賓想看我如何與病人互動——類似《睡人》書中和我一起工作、生活的那種病人。所以我們前往安貧小姊妹會,那裡有兩位服用左旋多巴的腦炎後型病人,我已經追蹤他們好幾年了。

幾天後,羅賓.威廉斯和我一起去布朗克斯州立醫院。我們在一間亂七八糟的老年病房待了幾分鐘,那裡的五、六位病人同時大喊大叫,說些奇奇怪怪的話。後來,當我們驅車離開時,羅賓突然迸出剛才病房的「重播」,把每個人的聲音與風格模仿得極為傳神,令人難以置信。他把所有不同的聲音與對話都吸收了,默記在腦海裡一字不差,此刻他正在複誦那些對話,簡直是讓病人給附身了。這種瞬間領悟與重播的能力,在羅賓身上發揮到了爐火純青的地步,以「有樣學樣」來形容,實在遠遠不夠,因為這些模仿充滿感性、幽默、創意。但我心想,這應該只是他揣摩演技的第一個步驟。

(這讓我想起幾年前,達斯汀.霍夫曼(Dustin Hoffman)來訪的情景,當時他正在揣摩電影《雨人》中他所扮演的角色——自閉症病人。我們去布朗克斯州立醫院探視我的一位年輕自閉症病人,然後去植物園散步。我和霍夫曼的導演正在聊天,霍夫曼隔了幾公尺跟在後面。忽然間,我以為我聽到那位病人的聲音。我回頭一看,嚇了一大跳,原來是霍夫曼在自我思考,不過是用那位病人的聲音和身體在思考,用那位病人的動作在思考。)

我很快就發現,原來我自己正是他揣摩的對象。我們見過幾次面之後,羅賓.威廉斯開始模仿我的某些舉止、姿勢、步態、講話——各式各樣我至今渾然不覺的事情,簡直像面鏡子似的。在這面活生生的鏡子裡看到自己,令我啼笑皆非。但是我很喜歡跟羅賓在一起,開車亂逛、上館子,被他熱力四射、連珠炮似的幽默惹得哈哈大笑,他的博學令人印象深刻。

過了幾個星期,我們在街上閒聊時,我陷入沉思,據說那副沉思的樣子是我的招牌姿勢。我突然意識到,羅賓的姿勢跟我一模一樣。他並不是在模仿我;在某種程度上,他已經變成我了,彷彿天上突然掉下來一個雙胞胎弟弟。我們兩人都覺得有點彆扭,於是決定彼此之間需要一些距離,這樣他才能塑造出屬於他自己的角色——也許是根據我的樣子,但具有角色本身的生命與個性。

在接下來的二十五年裡,羅賓.威廉斯和我成了好朋友,我愈來愈欣賞他的博覽群書、他的睿智、他的人文關懷。這些並不亞於他的機敏,以及他突然迸出來的即興表演。

有一次我去舊金山演講,臺下一名男子問我奇怪的問題:「你是英國人還是猶太人?」

「兩者皆是,」我回答。

「你不能兩者皆是,」他說:「你只能兩者擇一。」

羅賓.威廉斯也在臺下當觀眾,後來他在晚餐時提到這件事,故意說一口超特別的英語(帶有猶太語及猶太格言的劍橋口音),示範怎樣才能兩者皆是,令人絕倒。這生花妙語的一刻,真希望當時我們有錄下來。

我帶演員和劇組人員去過貝斯亞伯拉罕醫院好幾次,去感受那個地方的氣氛與情緒,最特別的是,去探望那些還記得二十年前往事的病人與醫護人員。有一次,我們辦了一場團圓聚會,邀請當年與腦炎後型病人一起工作過的所有醫師、護理師、治療師、社工來參加。其中有些人早就離開醫院,有些人已經好多年沒見過彼此。但九月的那一晚,我們花了幾個小時,互相交換病人帶給我們的回憶,每個人的回憶又觸動其他的回憶。我們再一次明白,那年夏天是多麼不得了,多麼具有歷史意義,發生的事情是多麼有趣,多麼有人情味。這是歡笑與淚水交織的一晚,既懷舊又清醒的一晚,因為當我們彼此相視,我們意識到,二十幾年過去了,而這些非比尋常的病人,如今幾乎全部過世了。

全部,除了碩果僅存的一位——泰伊(Lillian Tighe),她曾在紀錄片裡展現過人的口才。勞勃.狄尼洛、羅賓.威廉斯、潘妮和我一起去探望她,她的堅韌、她的幽默、她的不自憐、她的真誠,令大家讚歎不已。儘管病情逐漸惡化,而且對左旋多巴的反應難以捉摸,但她完全保有她的幽默、她對生命的熱愛、她的勇敢堅定。

拍攝《睡人》那幾個月,我花很多時間待在片場。我向演員展示巴金森氏症病人怎麼坐、怎麼一動也不動、臉部有如面具、眼睛眨也不眨,頭可能向後倒或歪向一邊,嘴巴很容易開開的,可能有一點口水從雙唇流下來(流口水太難演了,而且對於電影來說可能有點醜,所以這點我們沒有堅持)。我向他們展示手腳肌張力失調的姿勢,還示範顫抖及抽搐。

我還向演員展示巴金森氏病人如何站立,或如何試著站立,示範他們往往如何彎著腰行走,不時匆匆忙忙愈走愈快,示範他們如何停下來、卡住、無法繼續走下去。我向他們演示巴金森氏症病人的各種講話聲音及雜音,還有巴金森氏症病人的筆跡。我建議他們想像自己被鎖在狹小的空間裡,或受困於一大桶膠水裡。

我們練習「反常運動」——透過音樂或自發性反應(例如接球),使病人突然從巴金森氏症解脫出來。(演員們很喜歡和羅賓練習接球,大家都覺得,如果他不是那麼愛演戲的話,可能會成為很厲害的棒球選手。)我們練習肌肉僵直症病人和腦炎後型病人在玩紙牌遊戲:四名病人坐著,完全靜止不動,手上抓著一副紙牌,直到有人(可能是護理師)做出第一個動作,大家便稀里嘩啦跟著一陣狂動,原本癱瘓不動的遊戲,現在卻幾秒鐘之內便玩完了(我在一九六九年看過、也在影片裡捕捉到這樣的一場紙牌遊戲)。與這些加快、驟發狀態最類似的,正是妥瑞氏症,所以我帶了幾位年輕的妥瑞氏症病人來到片場。這些近乎禪修的練習(不動如山、放空自己、或讓自己加速,可能一連幾個小時),讓演員又愛又怕。如果永遠受困於這樣的狀態,實際上會是什麼樣子?他們開始感同身受,心裡直發毛。

神經系統與生理機能正常運作的演員,有可能把自己「變成」神經系統及行為舉止嚴重異常的人嗎?有一次,勞勃和羅賓扮演的場景,正好是醫師在測試病人的姿勢反射。在巴金森氏症病人身上,這些反射作用可能不存在或嚴重受損。我暫代羅賓的角色,展示醫師如何測試這些反射作用:醫師站在病人背後,然後很輕很輕的把病人往後拉(正常人會因應這個動作而做調適,但巴金森氏症或腦炎後型病人可能會整個人向後倒,像根棍子似的)。當我把飾演病人的勞勃輕輕往後拉時,他整個人竟然往後倒在我身上,完全遲鈍而且被動,絲毫沒有反射作用的反應。我嚇了一跳,輕輕的把他往前推到直立的位置,他卻又開始往前倒,我沒辦法讓他保持平衡。我感到既困惑又恐慌。一時之間,我以為他突然發生什麼神經劇變,害他真的喪失所有的姿勢反射。我想不通,莫非演戲演到這種地步,真的連神經系統也跟著改變了?

第二天,在開拍之前,我和勞勃在他的更衣室講話。當我們交談時,我注意到他的右腳向內彎曲,跟他在片場飾演李奧納德時所保持的那種「肌張力失調彎曲」一模一樣。我提到這件事,勞勃顯得相當錯愕。「我都沒發現,」他說:「我猜這是潛意識作用。」他有時入戲太深,幾個小時或幾天都無法抽離。他吃晚餐的時候,說話的樣子像是李奧納德,不像是他自己,彷彿李奧納德的心靈與性格仍殘留在他身上。

到了一九九○年二月,我們都筋疲力盡了:拍片長達四個月,更不用說之前還有幾個月的揣摩。可是,有一件事讓我們全都振奮起來:泰伊(貝斯亞伯拉罕醫院碩果僅存的腦炎後型病人)來到片場,她將飾演她自己,和勞勃.狄尼洛演出一場對手戲。泰伊對身邊那些假扮的腦炎後型病人會怎麼想?演員演得像不像?泰伊一走進片場,大家認出紀錄片裡的她,一股敬畏之情油然而生。

那晚,我在日記上寫著:

不管演員沉浸在角色中有多深,仔細辨認的話,會發現他們只不過是在扮演病人的角色,而泰伊在有生之日都必須是病人。演員可以脫離自己的角色,她不能。她對這件事有什麼感想?(羅賓.威廉斯扮演我,我有什麼感想?對他來說只是臨時的角色,對我來說卻是一輩子的角色。)

當勞勃.狄尼洛進入李奧納德的角色,裝作一副無法動彈、肌張力失調的姿態,坐在輪椅上被推進來時,本身也無法動彈的泰伊,瞪大眼睛警覺而挑剔的看著他。假裝無法動彈的勞勃,對近在咫尺、真正無法動彈的泰伊有什麼感覺?而真正無法動彈的泰伊,對假裝無法動彈的勞勃又有什麼感覺?泰伊剛才對我眨了眨眼,還豎起大拇指(幾乎難以察覺),意思是:「他沒問題,他做到了!他真的明白箇中滋味。」