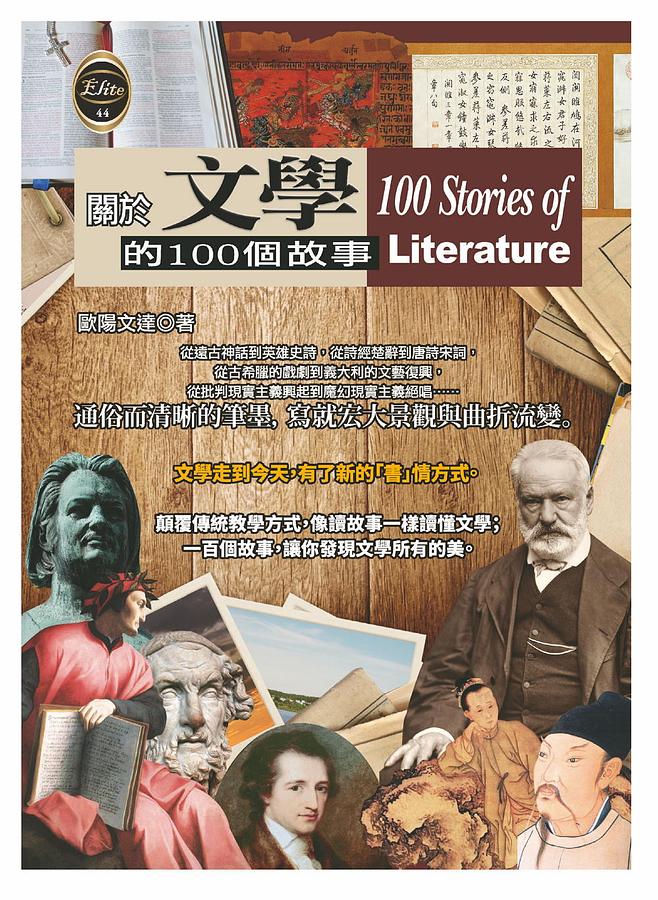

關於文學的100個故事

| 作者 | 歐陽文達 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 關於文學的100個故事:何謂文學?是那些總是令人讀不懂,咬文嚼字的書嗎?還是其實這些本來就是我們的生活現實每一時代的文學所面臨的艱困為何是他們流傳至今很多時候,當 |

| 作者 | 歐陽文達 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 關於文學的100個故事:何謂文學?是那些總是令人讀不懂,咬文嚼字的書嗎?還是其實這些本來就是我們的生活現實每一時代的文學所面臨的艱困為何是他們流傳至今很多時候,當 |

內容簡介 何謂文學?是那些總是令人讀不懂,咬文嚼字的書嗎?還是其實這些本來就是我們的生活現實每一時代的文學所面臨的艱困為何是他們流傳至今很多時候,當代文學都不是那時最需要的但每當前觀,經典終究會流經我們的心靈那些經驗與美,只要沉下心閱讀本來面臨的疑惑,常常就會水落石出關於文學的100個故事從東方至西方百位作者,不管是兒童文學、古典詩詞、文學小說等作者都以說故事的方式闡述睡前讀一篇,讓你意猶未盡,做夢都會笑文學其實並不枯燥是讓生活更有質感我們坦然一切,那就是文學

作者介紹 ■作者簡介歐陽文達歷史系導師、資深文化學者。自幼酷愛歷史、文學,當前致力於中國古代史研究,主張人性化寫史方式,以現代視角審視和解讀歷史。目前任職於香港某媒體。

產品目錄 第一卷 詩情畫意的中國文學第一章 古詩三百首的情愫—《詩經》1、庶民對女神的渴望—中國第一封情書2、晨霜因誰而冷—中華詩祖尹吉甫3、傳承與破壞在一念之間—孔子的功與過4、逃離那場文化災難—大小毛公的詩書情懷5、蹉跎半生只為金榜題名—五經之首第二章 百家爭鳴的輝煌時代—春秋戰國的瑰麗文化6、汨羅江畔一縷忠魂—屈原與《楚辭》7、孔子的開悟之師—老莊哲學8、一代大師的「逆黨」之禍—儒學的前世今生9、烽火硝煙中的遊俠—墨家學說10、多情自古空餘恨—法家韓非子11、訓誡難平美人怨—兵家的練兵之道第三章 眾人皆醉我獨醒—兩漢和魏晉南北朝的風韻和風骨12、孔子神往的鉅著—中國首部玄幻小說《山海經》13、即便夢想是伴隨著恥辱—司馬遷與《史記》14、亂世之中有奇葩—建安風骨15、大宴長江橫槊賦詩—「三曹」引領新文學16、傾世一曲人終散—竹林七賢17、兩袖清風尋桃源—田園詩鼻祖陶淵明18、才高遭人嫉—山水派詩人謝靈運第四章 中國文學的兩顆明珠—唐詩宋詞19、自古風流出少年—《滕王閣序》20、時乖命蹇的四大才子—「初唐四傑」的悽慘遭遇21、唐朝第一位炒作大師—積極進取的陳子昂22、等待千年的絕美孤篇—《春江花月夜》23、糊塗一時挽回一命—山水田園詩人王維24、命運和他開了個玩笑—失意才子孟浩然25、從天上掉落凡間的仙人—「詩仙」李白26、三吏三別憫民情—窮不移志的杜甫27、一首詩葬送一縷香魂—白居易之悔28、當苦吟派遇上文學巨匠—賈島的「推敲」29、都是佛骨惹的禍—古文運動宣導者韓愈30、平民百姓的代言人—晚唐詩人柳宗元31、一曲新詞引發的災難—柳永的絕妙文筆32、烏臺詩案泣斷腸—宋詞的集大成者蘇軾33、錢塘夜夢話風月—宋詞新詞牌的誕生34、筆與劍之歌—豪放派詞人辛棄疾35、一個女人的史詩—婉約派詞人李清照36、痴纏半個世紀的愛恨情仇—陸游與《釵頭鳳》37、風雨飄零下的後宮哀怨—王昭儀的紅顏淚第五章 文學史上的里程碑—元曲、明清小說和近代文學38、六月飛雪《竇娥冤》—從滑稽戲到元雜劇39、極致秋思《天淨沙》—元散曲的幾種形式40、誰說浪子不專情—「曲家聖人」關漢卿41、死後救蒼生—元曲大師馬致遠42、倩女離魂的追愛神話—言情作家鄭光祖43、《梧桐雨》下憶當年—寄情於曲的白樸44、一段情事牽動三朝文人的心—《西廂記》45、心中的帝王夢—歷史演義小說《三國演義》46、農民起義與師徒情緣—英雄傳奇小說《水滸傳》47、不能說的祕密—吳承恩與神魔小說《西遊記》48、能殺人於無形的奇書—世情小說《金瓶梅》49、屢禁不止的警世之作—短篇小說集《三言二拍》50、聰明反被聰明誤—蒲松齡與短篇文言小說《聊齋志異》51、狂放不羈的反八股鬥士—吳敬梓與諷刺小說《儒林外史》52、從貴公子到窮書生—四大名著之首《紅樓夢》53、開一代俠氣之先河—武俠小說鼻祖《三俠五義》54、喜歡在牆上鑿洞的才子—「揚州八怪」之一鄭板橋55、慈禧太后的反腐法寶—譴責小說《官場現形記》56、離別或許是個意外—胡適與中國第一首白話詩《蝴蝶》57、惜書如金的先生—文壇巨匠魯迅58、劍橋邊的淡淡情愫—新月派詩人徐志摩59、兩大才女的惺惺相惜—南張北梅第二卷 波瀾壯闊的外國文學第一章 英雄頌歌宛如陽光 — 史詩與神話60、詩歌是他的明亮眼睛—古希臘最偉大的作品《荷馬史詩》61、君王的命令—羅馬文學的最高成就《埃涅阿斯紀》62、生命是一場悲劇—「悲劇之父」埃斯庫羅斯63、悲傷並快樂著—幸運的悲劇大師索福克勒斯64、智者無懼流言蜚語—批判大師歐里庇得斯65、修道院裡的平凡與偉大—史學家比德與《聖經》66、藏於軍隊中的英雄史詩—德國《尼伯龍根之歌》67、金翅鳥的傳說—印度最初的史詩《羅摩衍那》第二章 理性光輝終將閃耀西方 —中世紀到文藝復興時期的文化之旅68、學院派的眼中釘—古典主義戲劇雛形《熙德》69、被逼無奈的辯護—西方第一部自傳《懺悔錄》70、落魄之際的打油詩—英國最偉大的詩人喬叟71、強摘的瓜也甜—薄伽丘與《十日談》72、一次美麗而又令人心痛的邂逅—銘記初戀的但丁73、暗戀讓他成為詩聖—人文主義之父彼得拉克74、浪漫的靈魂現實的身—莎士比亞的愛情悲劇75、數度入獄的倒楣作家—「現代小說之父」賽凡提斯76、當榮耀成為噩夢—「波斯的荷馬」菲爾多西第三章 百家爭鳴 — 近現代西方文學的巨匠77、難以遏止的文學夢想—英國詩人密爾頓78、來自天國的心靈洗滌—約翰.班揚與《天路歷程》79、生於舞臺死於舞臺—喜劇大師莫里哀80、讓拿破崙為之傾倒的日記—《少年維特之煩惱》81、從文學新手到創作大師—莫泊桑拜師記82、詩人的浪漫調情—善於抒情的海涅83、兩大文豪的兄弟情—席勒的頭骨之謎84、他活著卻已死亡—幽默諷刺大師馬克.吐溫85、人生最得意的「作品」—大仲馬和小仲馬86、醜小鴨的成名之路—童話大師安徒生87、一個可憐女孩留下的陰影—富有正義感的雨果88、無法自拔的藝術人生—法國大文豪巴爾札克89、戲劇雙雄的倫敦之爭—蕭伯納和王爾德90、未完成的絕筆—尾崎紅葉和《金色夜叉》91、是逃犯也是天才—「歐.亨利」的由來92、愛情總在輕易說再見—印度詩人泰戈爾93、賺小費的大文豪—《戰爭與和平》作者托爾斯泰94、決裂十七年後的重逢—屠格涅夫的陰差陽錯95、當精神病患者在清醒時—普魯斯特和《追憶似水年華》96、差點消失的傳世之作—表現主義作家卡夫卡97、拒絕諾貝爾文學獎的大師—存在主義作家沙特98、存在絕非只為了叛逆—新小說作家羅伯- 格里耶99、戰爭就是一個黑色幽默—約瑟夫.海勒的《第二十二條軍規》100、臨終前的懺悔—魔幻主義文豪馬奎斯

| 書名 / | 關於文學的100個故事 |

|---|---|

| 作者 / | 歐陽文達 |

| 簡介 / | 關於文學的100個故事:何謂文學?是那些總是令人讀不懂,咬文嚼字的書嗎?還是其實這些本來就是我們的生活現實每一時代的文學所面臨的艱困為何是他們流傳至今很多時候,當 |

| 出版社 / | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| ISBN13 / | 9789864560134 |

| ISBN10 / | 9864560131 |

| EAN / | 9789864560134 |

| 誠品26碼 / | 2681279851005 |

| 頁數 / | 332 |

| 開數 / | 18K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 編 輯 序

文學發展的簡單脈絡

如果說文字是人類文明的起源,那麼文學就是記錄人類文明的畫卷。

在西方,綜觀古今可考的文獻紀錄,最早的文學讀物,應該算是西元前十五世紀成書的《聖經》,這本寫滿了宗教故事的書籍已經成為當今基督徒的靈魂寄託,並一直處於銷量第一的地位。

西元七世紀,英國的比德神父透過研究古籍來對《聖經》進行通本詮釋,他在修道院裡生活了近七十年,花了半世紀的時間進行《聖經》的研究,從而推動了這本聖書的進一步流行。

十七世紀,有一位英國布道家約翰.班揚根據《聖經》裡的故事寫成寓言集《天路歷程》,讓無數人痛苦的心靈得到慰藉,該書也因此成為世界第二大暢銷書。

其實,每一個國家都有自己的「聖經」,那就是史詩。

西元前八世紀,古希臘出現了《荷馬史詩》,歌頌特洛伊戰爭前後英雄們的豐功偉績;古羅馬則有《埃涅阿斯紀》;印度有《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》;波斯人有他們的《王書》;日爾曼人則有充滿諷刺意味的《尼伯龍根寶藏》。

那麼,在遙遠的東方,中國人又有什麼史詩呢?

中國的「聖經」叫《詩經》,它起源於西元前十一世紀的西周王朝,大多屬於民間流傳的歌謠,後經孔子編纂成書,共有古詩三百首,因而也叫「詩三百」。

人類最早的文學體裁是詩歌,因為其短小精練,適合吟唱,因而無論是遊走鄉間的行吟詩人,還是繼承了祭祀歌舞的戲劇大師,甚至是勤懇的勞苦大眾,詩歌都成為了他們表達內心情感的載體。

中國的詩歌發展到唐朝,進入鼎盛時期,不僅七絕開始盛行,而且湧現出無數前無古人,後無來者的絕代才子,如李白、杜甫、白居易、孟浩然等,均有上乘佳作流芳百世。

至宋朝,詩句的字數打破了統一的限制,發展出詞曲這一類新型體裁。豪放派代表蘇軾、辛棄疾,作品豪情萬丈,婉約派代表李清照、柳永,作品柔婉含蓄。唐詩宋詞是中國古代文學的高峰之一,被譽為「文學史上的兩顆明珠」。

到了元朝,社會動盪,漢族文人的地位不大如前,儒生們不滿統治階級的腐朽和暴政,紛紛以筆為武器,創作出揭露現實黑暗的戲劇。

元曲四大家之一的關漢卿就創作出不朽名篇《竇娥冤》,控訴官僚與惡霸勾結、民不聊生的悲慘局面。

時間在一點一滴地向前邁進,當進入十四世紀後,無論是東方還是西方,都感受到了文學強大的召喚力。

中國進入了明王朝時代,小說這一新穎的形式開始流行,且出現了各種分類,如神魔小說、世情小說、英雄傳奇小說、歷史演義小說等。在西方,但丁用一首《神曲》吹響了文藝復興的讚歌,莎士比亞隨後接過前輩們手中的筆,寫下無數令後人稱道的優秀劇作。

十五世紀以後,各國優秀的作家輩出。歌德、雨果、巴爾札克等人,是偉大的小說家;海涅、席勒等人成為著名的詩人;莫里哀、王爾德、蕭伯納則是顯赫一時的戲劇家。

時間再次推進到十九世紀,俄國小說進入了高峰時期,高爾基、托爾斯泰、杜斯妥也夫斯基等人,為世界無產階級文學貢獻出了寶貴的實踐和思想,被後人奉為經典。

進入二十世紀後,社會對文學的包容性大大增強,一系列嶄新的文學類型噴湧而出:存在主義、表現主義、黑色幽默、荒誕小說、魔幻現實主義……這是文學發展的必然結果,展現了人性的獨特,同時這也是社會進步的結晶。

未來的文學會發展成什麼模樣,我們都不得而知,但希望關注文學的人越來越多,因為它是我們心靈的鏡子,可以讓我們在冷靜下來的時候自省其身,領悟到更多的人生真諦。

庶民對女神的渴望

中國第一封情書

在古老的西周,有一個貧窮的青年,他是一個漁夫,每天當東方的曙光開始點亮灰暗的天際時,他都會帶著魚叉和魚網,來到漢江河畔捕魚。

儘管設備簡陋,可是青年的技術好,幾乎每次都能滿載而歸。不過,隨著秋意的加深,天氣開始壞起來。

某天早上,當青年起床時,他發現屋外布滿濃霧,很難看清楚四周的環境。他有些沮喪,但迫於生計,仍抱著試一試的想法來到河邊。結果不出所料,他一條魚也沒捕到。

在經過多次徒勞的嘗試後,他決定轉身回家。

就在這個時候,忽然之間,對岸的雎鳩敞開美妙的歌喉,在白色的霧氣中鳴叫起來。

青年一愣,停下腳步。

他重新來到河邊,在一片白茫茫中看到河對岸有個模糊的身影。很明顯,那裡有一個少女,從她的姿勢來看,很可能正在撈河邊的荇菜。

青年的心不由為之一動,他也一邊撈荇菜,一邊等待大霧散去。然而,少女卻不知對岸有一位痴痴望著她的男子,不久之後,她便帶著一籃子荇菜離開了。

青年懊惱地看著少女漸行漸遠,開始期待起明天的相遇。當天晚上,他輾轉反側,腦海裡不停想像那少女的模樣,情到深處,情話不由得脫口而出:「關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。參差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。」

青年一夜無眠,第二天,他比平常更早出門,看到沒有大霧後,就興

沖沖地往老地方奔跑過去。

他默默祈禱,希望昨日的少女來到自己面前。也許是上天為滿足他的願望,在焦灼地等待之後,一位明麗如晨露的女子果真挎著一個籃子,娉婷來到河邊。

她低垂螓首專注於水面上的荇菜,偶爾,她會因疲憊而小憩一下,伸出纖纖玉指抹掉額頭晶瑩的汗珠。

青年為少女驚人的美貌而震驚,他瞬間覺得胸中有什麼東西在敲盪,一時間忘了捕魚,竟呆呆地看著少女,活似一尊木頭人。

河對岸的少女不傻,她很快就發現青年的異常,於是更加害羞,採集完荇菜後,就匆匆離去。

青年不死心,從此每日在河邊尋覓少女的蹤跡,當對方出現時,他欣喜若狂;而當對方不在時,他又悵然若失。

為了討得對方歡心,他努力克服內心的自卑和怯懦,主動對著少女唱歌,可惜對方往往不領情,從未用正眼看過青年一下。

青年很失望,在極度痛苦中,他又感慨道:「求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,輾轉反側。參差荇菜,左右採之。窈窕淑女,琴瑟友之。參差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,鐘鼓樂之。」

逐漸地,河岸兩邊的人都認識了青年,而青年也打探到了少女的一些消息。他得知,這位美麗的少女叫萍姑,年方二八,家境不是很寬裕,所以萍姑早上才會來河邊採集荇菜。

青年以為他和萍姑門當戶對,可以喜結良緣,於是他更加努力地捕魚賺錢,想多賺點錢來娶萍姑為妻。

然而,某一天,萍姑突然消失了,從此再未出現過。青年傷心極了,他四處尋找萍姑的下落,最終得知,萍姑嫁給了鎮上一戶富裕人家,有了錢之後自然不用採荇菜了。

青年大病一場,躺在病榻上的他再度回味寫給萍姑的情詩,不由得心中充滿苦澀,沒過多久,就憂鬱而死。

然而,青年的痴情和他的詩歌一樣,在人群中流傳開來,並在春秋時期,被儒學祖師孔子取名為《關雎》,收錄進先秦三百首詩歌集─《詩經》中,成為開篇第一首詩。

除此之外,《關雎》也是中國歷史上的第一首告白情詩。

【說文解惑】

《詩經》是中國第一部詩歌總彙,收錄了自西周至春秋中期的三百零五首詩歌,遂又被稱為「詩三百」。西漢時,該書被統治階級尊為儒學聖典,於是改名為《詩經》。

其之所以能整理成書,當歸功於儒學大師孔子。

《詩經》中的詩歌大多來自於民間,描述了很多古人質樸的情感。比如《桃夭》,唱出了待嫁女子的喜悅和期盼;《氓》則是中國首部女權覺醒的詩歌,充斥著女子被丈夫背叛後的控訴。

本故事所講的《關雎》,史學家給予了極高評價。司馬遷認為,《詩經》始於《關雎》;《漢書·匡衡傳》也說:「孔子論《詩》,一般都是以《關雎》為始……此綱紀之首,王教之端也。」

【朝花夕拾】《關雎》的毛氏說法

西漢初年,學者毛萇認為,《關雎》實際上是周文王的妻子太姒的一首頌德之歌,講述太姒如何沒有私心,幫文王在漢江一帶尋覓美妾的事蹟。然而,此種說法有些牽強,充斥著封建社會女子三從四德的訓誡,不能為後人所信服。