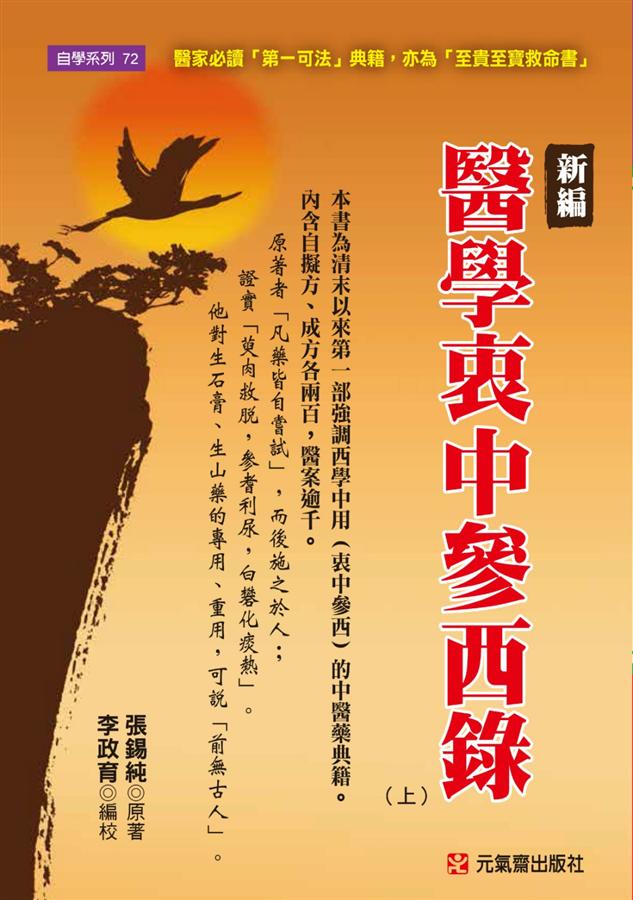

新編醫學衷中參西錄 上

| 作者 | (清)張錫純/ 原著; 李政育/ 編校 |

|---|---|

| 出版社 | 元氣齋出版社有限公司 |

| 商品描述 | 新編醫學衷中參西錄 上:封面要目醫家必讀「第一可法」典籍,亦為「至貴至寶救命書」。本書為清末以來第一部強調西學中用(衷中參西)的中醫藥典籍。內含自擬方、成方各兩 |

| 作者 | (清)張錫純/ 原著; 李政育/ 編校 |

|---|---|

| 出版社 | 元氣齋出版社有限公司 |

| 商品描述 | 新編醫學衷中參西錄 上:封面要目醫家必讀「第一可法」典籍,亦為「至貴至寶救命書」。本書為清末以來第一部強調西學中用(衷中參西)的中醫藥典籍。內含自擬方、成方各兩 |

內容簡介 醫家必讀「第一可法」典籍,亦為「至貴至寶救命書」。本書為清末以來第一部強調西學中用(衷中參西)的中醫藥典籍。內含自擬方、成方各兩百,醫案逾千。原著者「凡藥皆自嘗試」,而後施之於人。證實「萸肉救脫,參耆利尿,白礬化痰熱」。他對生石膏、生山藥的專用、重用,可說「前無古人」。中醫藥典籍中,極少數引介、參考西醫學理論者。所謂「衷中」,就是「衷心以傳統中醫藥為本」,而「參西」當然就是「參考西醫理論與實務」,取其精華、去其糟粕。 本書分成上下兩巨冊,上冊主要是方劑與藥物、醫案,下冊則為醫道與醫論(包括醫案十八,內含病例五至二十則)。 大陸中醫科學院請專家選列十種『中醫必讀經典』,其中之一就是清末醫家張錫純編著的《醫學衷中參西錄》,潛研傳統醫學者不可不讀。

作者介紹 ■作者簡介張錫純張錫純字壽甫,清末民初大醫家。主張「凡藥皆自嘗試」,「毒如巴豆,峻如細辛、麻黃,均驗之於己,而後施之於人。」處方、用藥生動求真,「幾無一方、一藥、一法、一論不結合臨床治驗」。他還力辟「醫不叩門」之說,每遇疑難重證,輒輾轉籌思,一有定見,雖已昏夜,仍親赴病家調治。「每救療至殮服已具,不肯稍有懈怠」,堪為醫者典範。■編者簡介李政育國立政治大學新聞系畢業1978年中醫師特考及格現任中華民國中西結合神經醫學會榮譽理事長中華民國中西結合免疫醫學會榮譽理事長育生中醫診所院長學術、通俗著作數十本發明專利近四十種, 如發明腦與脊椎、脊髓神經再生等;現有成就已被當作學位研究對象。臨床用藥推崇張錫純之山藥、三七、人參、黃耆、雞內金等。

產品目錄 新編【醫學衷中參西錄(上)】目錄序言:衷中、參西的醫家必讀典籍 李政育自學中醫必讀的三十大傳統典籍前言:一代醫家張錫純及其著作的價值 -----《醫學衷中參西錄》為「第一可法、至貴至寶之救命書」 一代醫家張錫純 -----《醫學衷中參西錄》的價值壹、醫方(一)治陰虛勞熱方資生湯 十全育真湯 醴泉飲 一味薯蕷飲 參麥湯 珠玉二寶粥 沃雪湯水晶桃 既濟湯 鎮攝湯(二)治陽虛方敦復湯 (三)治大氣下陷方升陷湯 回陽升陷湯 理鬱升陷湯 醒脾升陷湯(四)治喘息方參赭鎮氣湯 薯蕷納氣湯 滋培湯(五)治痰飲方理飲湯 理痰湯 龍蚝理痰湯 健脾化痰丸 期頤餅 治痰點天突穴法(六)治肺病方黃耆膏 清金益氣湯 清金解毒湯 安肺寧嗽丸 清涼華蓋飲(七)治吐衄方寒降湯 溫降湯 清降湯 保元寒降湯 保元清降湯 秘紅丹 二鮮飲 三鮮飲化血丹 補絡補管湯 化瘀理膈丹(八)治心病方定心湯 安魂湯(九)治癲狂方盪痰湯 盪痰加甘遂湯 調氣養神湯(十)治癇風方加味磁朱丸 通變黑錫丹 一味鐵養湯(十一)治小兒風証方定風丹 鎮風湯 (十二)治內外中風方搜風湯 逐風湯 加味黃五物湯 加味玉屏風散 鎮肝熄風湯 加味補血湯(十三)治肢體痿廢方振頹湯 振頹丸 姜膠膏(十四)治膈食方參赭培氣湯(十五)治嘔吐方鎮逆湯 薯蕷半夏粥(十六)治霍亂方急救回生丹 衛生防疫寶丹 急救回陽湯(十七)治泄瀉方益脾餅 扶中湯 薯蕷粥 薯蕷雞子黃粥 薯蕷苤苜粥 加味天水散加味四神丸(十八)治痢方化滯湯 燮理湯 解毒生化丹 天水滌腸湯 通變白頭翁湯 三寶粥通變白虎加人蔘湯(十九)治燥結方硝菔通結湯 赭遂攻結湯 通結用蔥白熨法(二十)治消渴方玉液湯 滋膵飲(二十一)治癃閉方宣陽湯 濟陰湯 白茅根湯 溫通湯 加味苓桂術甘湯 寒通湯 升麻黃耆湯雞胵湯 雞胵茅根湯(二十二)治淋濁方理血湯 膏淋湯 氣淋湯 勞淋湯 砂淋丸 寒淋湯 秘真湯 毒淋湯清毒二仙丹 鮮小薊根湯 硃砂骨湃波丸 澄化湯 清腎湯 舒和湯(二十三)治傷寒方麻黃加知母湯 加味桂枝代粥湯 從龍湯 餾水石膏飲 通變大柴胡湯加味越婢加半夏湯(二十四)治溫病方清解湯 涼解湯 寒解湯 石膏阿斯匹林湯 和解湯 宣解湯 滋陰宣解湯滋陰清燥湯 滋陰固下湯 猶龍湯(二十五)治傷寒溫病同用方仙露湯 石膏粳米湯 鎮逆白虎湯 白虎加人參以山藥代粳米湯 寧嗽定喘飲蕩胸湯 一味萊菔子湯 鎮逆承氣湯(二十六)治瘟疫瘟疹方青盂湯 護心至寶丹 清疹湯貳、藥物石膏解 人參解 西洋參解 黃解 山萸肉解 白朮解 赭石解 山藥解地黃解 甘草解 朱砂解 鴉膽子解 龍骨解 牡蠣解 石決明解 玄參解當歸解 芍藥解 芎解 大黃解 朴硝解 厚朴解 麻黃解 柴胡解 桂枝解三七解 滑石解 牛膝解 遠誌解 龍膽草解 半夏解 栝蔞解 天花粉解乾薑解 生薑解 附子、烏頭、天雄解 肉桂解 知母解 天門冬解 麥門冬解 黃連解 黃芩解 白茅根解 葦莖、蘆根解 鮮小薊根解 大麥芽解茵陳解 萊菔子解 枸杞子、地骨皮解 海螵蛸、茜草解 罂粟殼解 竹茹解沙參解 連翹解 川楝子解 薄荷解 茯苓、茯神解 木通解 蒲黃解 三棱、莪朮解 乳香、沒藥解 常山解 山楂解 石榴解 龍眼肉解 柏子仁解大棗解 胡桃解 五味子解 萆解 雞内金解 穿山甲解 蜈蚣解 水蛭解 蠍子解 蟬蛻解 羚羊角解 血餘炭解 指甲解

| 書名 / | 新編醫學衷中參西錄 上 |

|---|---|

| 作者 / | (清)張錫純 原著; 李政育 編校 |

| 簡介 / | 新編醫學衷中參西錄 上:封面要目醫家必讀「第一可法」典籍,亦為「至貴至寶救命書」。本書為清末以來第一部強調西學中用(衷中參西)的中醫藥典籍。內含自擬方、成方各兩 |

| 出版社 / | 元氣齋出版社有限公司 |

| ISBN13 / | 9789866664908 |

| ISBN10 / | 9866664902 |

| EAN / | 9789866664908 |

| 誠品26碼 / | 2681050017002 |

| 頁數 / | 496 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | S:軟精裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X15X3CM |

| 級別 / | N:無 |