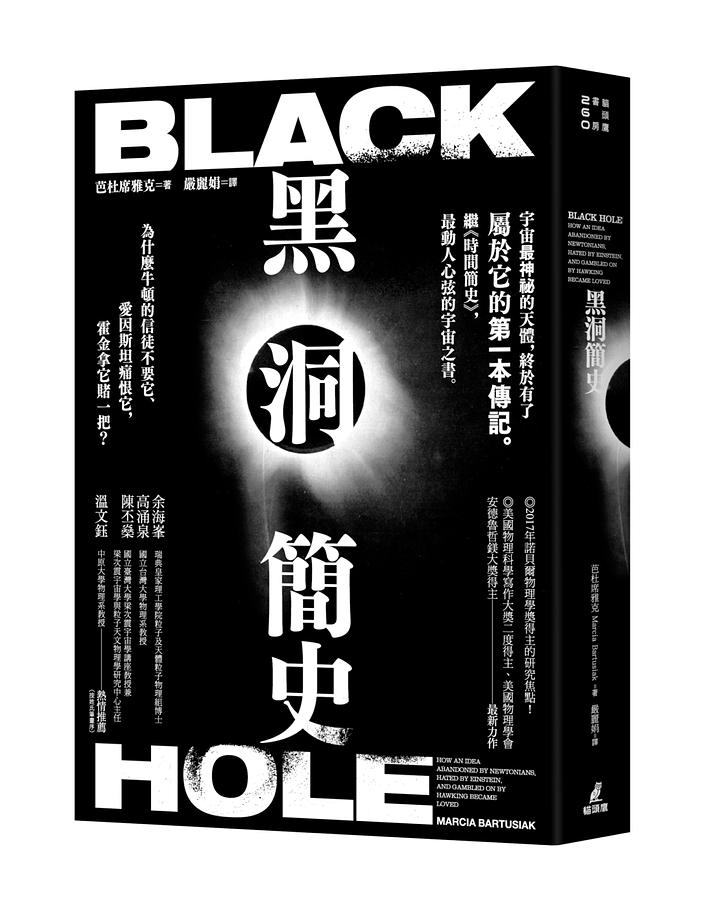

Black Hole: How an Idea Abandoned by Newtonians, Hated by Einstein, and Gambled on by Hawking Became Loved

| 作者 | Marcia Bartusiak |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 黑洞簡史:全宇宙第一本黑洞的傳記!黑洞是個古怪詭異的概念,是時空中的深淵──連光線都無法逃逸!科學家深信大自然不會這麼瘋狂亂來,簡直違反了所有的邏輯!「黑洞應該 |

| 作者 | Marcia Bartusiak |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 黑洞簡史:全宇宙第一本黑洞的傳記!黑洞是個古怪詭異的概念,是時空中的深淵──連光線都無法逃逸!科學家深信大自然不會這麼瘋狂亂來,簡直違反了所有的邏輯!「黑洞應該 |

內容簡介 全宇宙第一本黑洞的傳記!黑洞是個古怪詭異的概念,是時空中的深淵──連光線都無法逃逸!科學家深信大自然不會這麼瘋狂亂來,簡直違反了所有的邏輯!「黑洞應該隸屬奇幻神話的範疇,是吸血鬼或滴水怪的同類。」古老格言有云:任何真理都必須經過三個階段──受奚落;引起強烈反對;最後變成不證自明。黑洞,結結實實走過這三個歷程。重量級科學作家芭杜席雅克結合物理專業和俐落的新聞寫作,創作出宛如章回小說的科普佳構。這是關於黑洞如何引起偉大思想家如愛因斯坦、惠勒、霍金等人如何激戰、沮喪、又如何振奮的動人故事,他們的貢獻又是如何完全改變我們對宇宙的看法。作者也告訴我們黑洞如何替愛因斯坦平反,將他最偉大的成就「廣義相對論」從歷史的陰暗角落帶回物理的亮麗舞台。直到天文學家發現中子星和黑洞等令人驚異的現象,一度沉寂的宇宙才轉化為愛因斯坦口中的完整體系。這個充滿巨大能量的宇宙秩序,也只有透過相對論才能讓人了解。本書出版正值相對論問世百周年紀念;2017年諾貝爾物理獎得主索恩等人,更找到了這片宇宙最重要的一塊拼圖——黑洞互撞產生的重力波。從小道消息、鄉野傳奇到驗明正身、黃袍加身的明日之星,只應出現在神話或科幻小說的「好主意」,果然真實存在。尖端科學家競逐聖杯的故事還沒結束,黑洞的研究方興未艾!「等我們認清宇宙有多奇怪時,才能明白宇宙有多簡單。」--當代美國相對論泰斗/惠勒

各界推薦 ◎推薦者:國立台灣大學物理系教授/高涌泉「《黑洞簡史》展示了科普應有的模樣:想知道黑洞嗎?那就別多管傳統的課程,直接打開本書吧!」--瑞典皇家理工學院粒子及天體粒子物理組博士/余海峯「本書作者娓娓道來黑洞的歷史,不過度著墨學理,卻帶著一種類似章回小說的文學趣味,引人入勝。」--國立台灣大學梁次震宇宙學講座教授兼梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心主任/陳丕燊「黑洞的觀測仍在持續進行中……讀者埋首閱讀之餘,不妨仰望銀河深處,對黑洞這個獨角獸,你仍可充滿幻想。」--中原大學物理系教授/溫文鈺「芭杜席雅克的新書是經過透徹的研究,同時洞察科學事業的本質。文筆優美,黑洞迷會深深愛上這本書。」--著有《愛因斯坦的夢》與《偶然的宇宙》/萊特曼(Alan Lightman)「讓人目不轉睛、影響力超強的一本書……芭杜席亞克提供讀者最佳視野,一睹古往今來最有名的科學家怎麼對付宇宙間最奇怪的物體--黑洞。」--二〇一一年諾貝爾物理學獎得主/黎斯(Adam Riess)「天文學家花了五十年的時間把黑洞從荒唐的概念變成星系中最重要的物體。芭杜席亞克也達成同樣的功績,這本書令人愛不釋手。」--著有《經線》/梭貝爾(Dava Sobel)「芭杜席雅克帶我們走上魔幻般的黑洞旅程,展現出這個概念的美麗與神祕;黑洞也曾迷住了愛因斯坦和霍金等科學家。」--亞斯本研究院執行長,著有《富蘭克林》、《愛因斯坦》與《賈伯斯》/艾薩克森(Walter Isaacson)「充滿魅力、深具權威,《黑洞簡史》追溯一個真的很奇怪的概念,從實驗性的推測到無可避免的現實。芭杜席雅克筆下的故事令人難以抗拒,有多變的轉折、稀奇古怪的真相、知識分子的抱怨與個人的冒險。」--著有《微中子獵人》/賈雅沃德哈納(Ray Jayawardhana)

作者介紹 ■作者簡介芭杜席雅克(Marcia Bartusiak)麻省理工學院「科學寫作研究生學程」教授。投入科學寫作三十餘年。曾獲美國物理聯合會(AIP)科學寫作獎、太平洋天文學會公眾天文學教育獎、科學歷史學會戴維斯獎、美國物理聯合會格曼特獎。原任職於地方新聞台,但因屢次訪問NASA蘭利研究中心,意外點燃科學魂。因此修習物理碩士學位,研究太空探測器構造材質受到宇宙射線輻射後的影響。之後為《科學》、《史密森尼學會》、《國家地理雜誌》、《麻省理工科技評論》等期刊撰寫科學報導。著有獲獎科普書籍《我們發現宇宙的那一天》、《愛因斯坦未盡的交響曲:聆聽時空》(Einstein's Unfinished Symphony)、《宇宙的幽暗組成》(Through a Universe Darkly)。《黑洞簡史》於2016榮獲美國出版商協會專業學術傑出寫作獎(天文與宇宙學組)。■譯者簡介嚴麗娟台大外文系畢業,英國倫敦大學語言學碩士及西敏斯特大學翻譯碩士,現從事專案管理工作。餘暇兼職翻譯,譯有《必然》、《科技想要什麼》、《鳥的感官》、《探索時間之謎》等。

產品目錄 序第一章 「因此,宇宙中最大的發光體很有可能根本不可見。」第二章 「牛頓,原諒我。」第三章 「歡迎來到……幾何仙境!」第四章 「應該有種自然定律來阻止恆星這麼荒謬的行為!」第五章 「我要給這些王八蛋一點顏色瞧瞧!」第六章 「只有重力場留下來。」第七章 「 選這個時候成為物理學家,恰逢其盛!」第八章 「那是我看過最奇怪的光譜。」第九章 「為什麼不就叫它黑洞?」第十章 中世紀的肢刑架第十一章 「鑑於霍金投資了不少在廣義相對論和黑洞上,遂想買個保險……」第十二章 「黑洞不是真的很黑。」後記大事記索引

| 書名 / | 黑洞簡史 |

|---|---|

| 作者 / | Marcia Bartusiak |

| 簡介 / | 黑洞簡史:全宇宙第一本黑洞的傳記!黑洞是個古怪詭異的概念,是時空中的深淵──連光線都無法逃逸!科學家深信大自然不會這麼瘋狂亂來,簡直違反了所有的邏輯!「黑洞應該 |

| 出版社 / | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| ISBN13 / | 9789862623565 |

| ISBN10 / | 986262356X |

| EAN / | 9789862623565 |

| 誠品26碼 / | 2681599424002 |

| 頁數 / | 352 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 《黑洞簡史》序

黑洞的概念本身就很迷人。因為它不僅是令人興奮的未知,又讓人感覺潛伏著危險和狂放。來一趟想像的黑洞之旅吧!前往黑洞的外緣就像靠近尼加拉大瀑布的斷崖,我們凝望瀑布俯衝進下面翻騰的水域,卻依然高枕無憂,因為知道我們身處堅固的圍籬後,不至落入險境。不過別擔心,就算在真實世界中,就算在真實世界中,最靠近地球的黑洞也在幾百光年外。謝天謝地,我們也知道我們很安全。但,因此我們也只能間接體驗黑暗天際中的冒險了。

天體物理學家去參加雞尾酒會時,別人最常問他們的宇宙天體就是黑洞了。這很有道理:黑洞很奇特,奇特到了古怪的地步。索恩(Kip Thorne)這位任教於加州理工學院的知名黑洞專家兼理論家,寫道:「黑洞就像獨角獸和滴水嘴獸,更像屬於科幻小說或古代神話的領域,而不是真實的宇宙。」

德州大學的天體物理學家克雷格.惠勒(J. Craig Wheeler)稱黑洞是文化圖騰。他說:「幾乎每個人都把黑洞的象徵意義解讀成裂開的大口,吞噬一切,什麼都出不來。」

這樣刻板而格格不入的怪誕印象讓物理學家幾十年來都無法接受黑洞的概念,現在卻遠近馳名。有句格言很有名,大家都常引用:「所有的真理都要經過三個階段:首先,遭到奚落;第二,受到強烈反對;第三,為人接納,變成不證自明。」黑洞的概念實實在在地走過了每一個階段。

也因著黑洞,天文學家和物理學家不得不認真看待愛因斯坦最顯要的成就——廣義相對論。廣義相對論曾有一度陷入絕望的深淵。《時代雜誌》推崇愛因斯坦是「二十世紀風雲人物」,但這樣的尊號若出現在在二十世紀中,科學界卻會大吃一驚。在那個時代,世界上只有幾間大學講授廣義相對論,多數人相信這套理論對物理學家來說沒有實際用途。出類拔萃的人物成群投入物理學其他領域。一九一九年,一次知名的日食測定證實了愛因斯坦的廣義相對論,大獲全勝引發一陣激動,但熱潮過了,這位知名物理學家對重力的全新展望卻掀不起漣漪。牛頓對重力的反應正適合我們平凡的世界,這個世界各種運動的速度都不快,而且只有普通的恆星,為什麼要管廣義相對論提供的細微調整?有什麼用?批評家說:「愛因斯坦的預言跟牛頓的理論只差之毫秒,我不明白有什麼值得大驚小怪。」過了一陣子,愛因斯坦修改了對重力的看法,也似乎沒有什麼特殊的關聯。一九五五年愛因斯坦去世,廣義相對論毫無進展。專精的物理學家寥寥可數。諾貝爾得主玻恩(Max Born)是愛因斯坦相交許久的好友,在愛因斯坦去世那年,他在一場會議上承認廣義相對論「對我而言如藝品般動人,只能從遠處欣賞讚嘆」。

但事實上,愛因斯坦發明了超前當代數十年的理論。實驗測定精確度必須追上他的重力模型,但這種模型又出自純粹的直覺思維。等到科技進步,天文學家得以揭露宇宙中驚人的新現象,科學家才回頭認真看待愛因斯坦的重力觀點。一九六三年,觀察家找到第一顆類星體,這是離我們很遠的年輕銀河,中心噴發的能量等於一兆個太陽。四年後,觀察家在更靠近地球的地方無意間發現第一顆脈衝星,宛若快速旋轉的燈塔,放射出短促的無線電信號音。同時,太空中的感測器發現空中有些點會流出強大的X射線和γ射線。這些令人困惑新信號,都精確定位出坍縮的星體,也就是中子星跟黑洞,塌陷的重力和高速的旋轉把它們轉化成特別的發電機。感測到這些新的物體後,一度歸於平淡的宇宙呈現出新的生氣;變形成愛因斯坦的宇宙,充斥著能量激烈的源頭,要用相對論才能理解。

最後,天體物理學家發現廣義相對論更深層的美學作用,尤其在涉及黑洞的時候,他們因此領會到廣義相對論的價值。一九八三年,錢卓斯卡(Subrahmanyan Chandrasekhar)去領諾貝爾物理學獎的時候說:「黑洞是宇宙中最完美的巨觀物體。」科學家渴望在理論結局中看到的,黑洞都能給:既簡而美。錢卓斯卡對觀眾說:「美,就是真相的光彩。」

廣義相對論這個領域曾有一度愜意地與世隔絕,現在卻在理論上和應用上都愈發興旺。黑洞再也不是怪東西,而是宇宙的重要成分。幾乎每個徹底發展的銀河系中心似乎都有巨大無朋的黑洞,或許,銀河系能否存在,都取決於黑洞。望遠鏡正在逐漸接近我們所在的這個銀河系中心內的巨大洞口。同時,剛設計出來的先進天文台已經能偵測到黑洞在附近的星際間碰撞時發出的時空隆隆聲——重力波。美國的相對論泰斗惠勒(John Archibald Wheeler)在自傳的謝詞裡提到:「等我們認清宇宙有多奇怪的時候,才能明白宇宙有多簡單。」

但這段路卻走了兩百多年——從一七八〇年代首次有人提出黑洞的想法,一直到二十世紀後半才出現觀察到的證據。其間,這奇怪的物體在宇宙間是否存在,眾人不是置之不理,就是認真反對。可以說物理學家在心裡踢腿尖叫許久,才心不甘情不願地承認黑洞存在。

事後看來,很難了解他們為何要激烈抗爭。黑洞的想法其實很簡單。有質量,會自旋。在某些方面,跟電子或夸克一樣,很基本。但物理學家不知所措了這麼久,則是因為黑洞終極的本質:擠成一個小點的物質。因著哲學而非科學的立場,他們不希望一顆星有這樣的結果;他們深信大自然不會(也不能!)行事如此瘋狂。幾位物理學家用了半個世紀的時間逆流而上,不管瘋不瘋狂,都要推行黑洞的想法。二〇一五年,廣義相對論歡慶百年時,讓我來說說這個有沮喪、有振奮、內容很豐富的故事,時而流露出幽默,訴說黑洞如何得到贊同。我不會分析黑洞的構造,也不會報告最新的天文學和理論成果。這本書要講的是關於黑洞這個概念的發展過程。