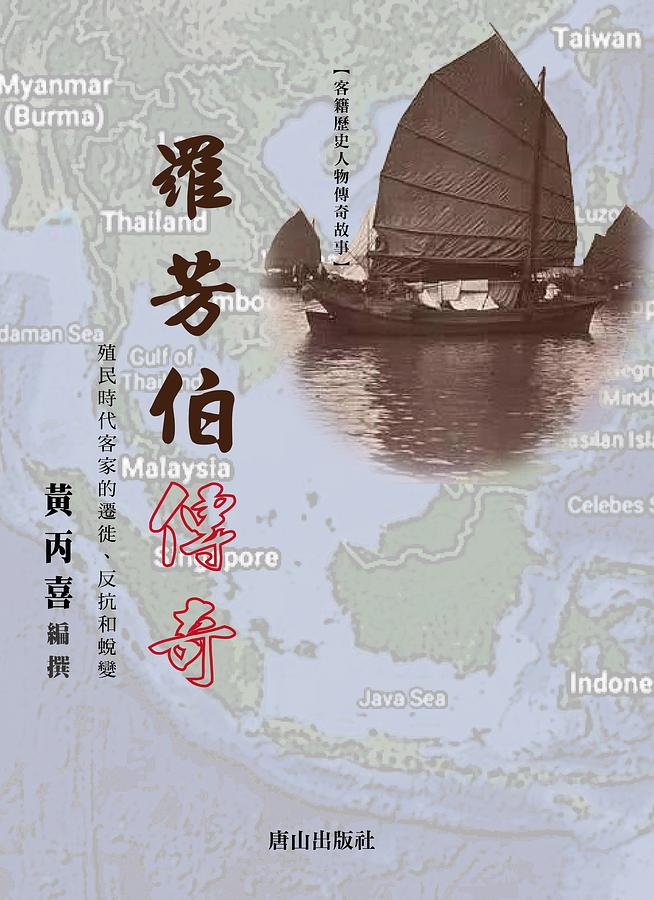

羅芳伯傳奇: 殖民時代客家的遷徙、反抗和蛻變

| 作者 | 黃丙喜/ 編撰 |

|---|---|

| 出版社 | 正港資訊文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 羅芳伯傳奇: 殖民時代客家的遷徙、反抗和蛻變:「要成為偉大的領袖,經常需要一些運氣。」美國故總統尼克森說:「因為它需要三個要素的相互配合:偉大的人物、偉大的國家和 |

| 作者 | 黃丙喜/ 編撰 |

|---|---|

| 出版社 | 正港資訊文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 羅芳伯傳奇: 殖民時代客家的遷徙、反抗和蛻變:「要成為偉大的領袖,經常需要一些運氣。」美國故總統尼克森說:「因為它需要三個要素的相互配合:偉大的人物、偉大的國家和 |

內容簡介 「要成為偉大的領袖,經常需要一些運氣。」美國故總統尼克森說:「因為它需要三個要素的相互配合:偉大的人物、偉大的國家和偉大的事件。」 一七七二至一八一八年,華人公司在西婆羅洲發展獨立自治政權的黃金時代。羅芳伯正巧躬逢其盛。羅芳伯在那個時代中以不凡的知識和膽識,替自己塑造了英雄的生命。

作者介紹 黃丙喜黃丙喜 高雄美濃人美國國務院IVP訪問學人國立臺灣科技大學、新加坡南洋理工大學、芬蘭阿爾托大學管研所講座教授近年投入國際客家學研究,並參與客家知識體系和在地創生計畫 【黃丙喜重要著作】《創意人一定要懂的7堂EMBA課》《動態危機管理》《動態風險逆轉》《快樂職場EASY學》《競合談判》

產品目錄 深致謝忱 ◊ /黃丙喜推薦序 ◊ 羅芳伯歷史小說 /湯錦台推薦序 ◊ 歷史事實與社會真實 /張維安自序 ◊ /羅芳伯歷史小說田野調查小組 【羅芳伯傳奇】壹 開業新張—淘金、他鄉、故鄉貳 乘風、破浪、停泊參 自治、共和、蘭芳肆 婦女、思緒、離愁伍 勤耕、雨讀、功名陸 權力、權勢、博奕柒 殖民、爭戰、發展捌 勇士、血淚、初心玖 鼓聲、鐘聲、書聲拾 田園、礦場、市集拾壹 最後、終須、一戰拾貳 千里、伯樂、遺志拾參 柯特、高延、哈高拾肆 故事之後—沉痛的省思 【後記】後記 ◊ 歷史場景:羅芳伯和他們的那個時代 【附錄】羅芳伯之西加里曼丹實地考察和資料蒐集報告「歷史人物羅芳伯跨際跨業研討會」議題摘要

| 書名 / | 羅芳伯傳奇: 殖民時代客家的遷徙、反抗和蛻變 |

|---|---|

| 作者 / | 黃丙喜 編撰 |

| 簡介 / | 羅芳伯傳奇: 殖民時代客家的遷徙、反抗和蛻變:「要成為偉大的領袖,經常需要一些運氣。」美國故總統尼克森說:「因為它需要三個要素的相互配合:偉大的人物、偉大的國家和 |

| 出版社 / | 正港資訊文化事業有限公司 |

| ISBN13 / | 9789863071938 |

| ISBN10 / | 9863071935 |

| EAN / | 9789863071938 |

| 誠品26碼 / | 2681954945005 |

| 頁數 / | 312 |

| 開數 / | 18K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23X17X1.6CM |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 〈自序〉/羅芳伯歷史小說田野調查小組

作為歷史學者,就像醫學從業者一樣,都擁有義務。一邊,醫生相對於活人;一邊,歷史學者相對於亡者。

—— 義大利史學家金斯伯格(Carlo Ginsberg)

歷史是嚴肅的事實,小說是熱情的詮釋。夾在這理性和感性的對沖之間,要時時替它找到動人又服人的交集,是件經常得比對和折磨半天的苦差事。還好的是,從頭到尾,整個工作團隊,無分內外,所懷抱的熱情,加上其中場景常有的感動,讓我們引以為樂。

我們為了撰寫羅芳伯這本歷史小說,邀集了海內外跨領域的專家學者,從資料蒐集、田野調查、國際會議、研討修訂到主題確認,前後用了將近一年的時間,如此勞師動眾和當仁不讓的主要原因是:

第一,這個歷史故事發生的場景正好是世界、大陸和臺灣也發生重大變革的時代。

.一七七六年,美國宣布獨立、工業革命開始和亞當.斯密《國富論》的發表,啟動了人類近代資本經濟的發展。那一年,蘭芳會成立,次年,被譽為亞洲第一共和國的蘭芳公司設立。

.一七五四年,清朝終於完全開放從一六四四年以來為反制鄭氏家族的海禁,人口成長超過自然環境負荷的廣東、福建等沿海居民開始向臺灣和東南亞遷徙。主人翁羅芳伯在嘉應洲的成長歲月,也正是清朝國力由盛而衰的轉捩點。

.一七七二至一八一八年,華人公司在西婆羅洲發展獨立自治政權的黃金時代。羅芳伯正巧躬逢其盛。

「要成為偉大的領袖,經常需要一些運氣。」美國故總統尼克森說:「因為它需要三個要素的相互配合:偉大的人物、偉大的國家和偉大的事件。」

每個領袖人物屬於的某一個特定的空間、時間、地點和環境是不能替換的;何況,每個人有七情六慾、愛恨情仇,社會有忠孝禮義的道德框框,更有職業和地位高低的價值判斷,他都要勇於承擔,也敢於突破傳統。

羅芳伯在那個時代中以不凡的知識和膽識,替自己塑造了英雄的生命。

其次,更有意義的是,那時跟羅芳伯一起在西婆羅洲打拼的客家族群,他們不畏艱險、飄洋過海,不辭勞苦、墾荒開礦的行動,是全球資本經濟成長中穩定的磐石;他們勤耕雨讀、忠孝傳家、自治共和、互助互惠的精神,也是世界文明發展中鮮明的價值。

另外,我們挑選西婆羅洲作為故事場景的原因是,客家人在華工移民中的比率幾占八成,特別他們又絕大部分分布在內陸的礦場和農墾區,加上那個充滿人為和自然挑戰的嚴苛環境,正好讓客家族群最能充份展現他們的特性。

十八世紀末,全球此起彼落的國家獨立浪潮,掀起了一波波不平靜的衝擊:自由貿易和天賦人權的兩條員幅中,利慾薰心的物質主義依舊是強者凌辱、剝削弱者的主軸。

針對羅芳伯故事,我們主要探討的視角是從大歷史和大世界的寬廣視野來彼此審視,也從跨民族和跨文化的胸襟來相互包容。故事以年代的時間軸,上下拉長,高低拉寬,帶出事物的空間場景、人物及國家、社會的動人故事。

.清朝、南洋、歐洲殖民

.採礦、農耕、全球貿易

.競爭、合作、併吞結盟

.家事、國事、感情世界

歷史小說感人的三要件是有場景、有人物、有主角,和其間愛恨交織、上下起伏及艱忍奮鬥的故事。羅芳伯故事的有趣性在於,他在時代際遇中所展現的各種表情堪稱客家的臉譜。在他不苟言笑的表情中,內心深處蘊藏著溫熱的感情;在看似妥協的禮讓中,其實有大忠大孝的分明;在天生流著的反叛血液中,存在著勇猛拼鬥的冷酷。

特別值得重視的是,客家移工在西婆羅洲的歷史背景中,也令人對客家族群留下了印象深刻的勤儉堅毅、刻苦耐勞和互助團結的獨特性。

首先,他們身在相對較差的經濟地位,相對於印尼爪哇(Java)的富裕而言,那時刻板印象是將他們視為經濟賤民。

其次,與東南亞許多其他海外華人社區相比,他們隨著時間的推移而產生的微妙的社會文化平衡。在相對獨立於殖民地或馬來蘇丹國影響的黃金開採環境中演變,他們保留了非常高的客家族群的特性,在「印度尼西亞熱帶地區」遷移、掙扎、繁榮、悲傷和重建自己族群獨立自主的村社社會。

「馬尼拉和巴達維亞先後發生的屠殺華人慘案,既不是深思熟慮的政策,也不是偶然發生的意外。而是源於歐洲人面對能幹、動勞的華人群體高度的矛盾心態。」哈佛大學近代史教授孔復禮(Philip Kuhn)在《華人在他鄉》書中寫道:「歐洲人在東南亞殖民經濟上依賴華人,但在文化上卻對華人一無所知,因此不能不產生巨大的恐懼感,再加上歐洲殖民者一直對華人課以重稅,任意敲詐,所以心理也可能害怕遭到報復。」

客家人、福佬人、潮州人、廣府人、閩南人和海南人,他們從十八世紀中葉開始,一波波過番下南洋的血汗淚水、辛酸苦痛,是近代歷史故事最為感人也值得深思的篇章。

歷史是值得人們反思的記錄。這一段華人下南洋的歷史固然曾經有段各族群間猜疑不止、衝突不斷的械鬥歲月;但是,如果我們拉長它時間軸和擴大它的空間軸,大家就會發現他們也深知分工、合作、包容和互助才是人類彌足珍貴的智慧。

「華人移民到荷屬東印度完全與資本的流入無關,他們僅僅是作為勞工從世界的一端流往另一端。」英國經濟學者凱特(W. J. Cator)在《荷屬東印度華人的經濟地位》書中說:「這些勞工當中有技術的人非常少,也很少有人受過教育或技術訓練,主要是一些非熟練勞工和農業勞動者。」

經濟學所稱的四大生產要素:勞動、土地、資本和企業才能,其中所稱的「資本」很重要,沒有錯,因為,物質資本、機器設備和製造技術是產業的利基所在。然而,如果沒有勤奮刻苦的勞動的投入,資本主義的經濟不可能通過漫長的曲折道路,繁榮發展到今天。

凱特固然也為荷印政府在殖民地區採取的土地法、通行證條例和限制性移民法等辯護,聲稱這些保衛經濟力量較弱的當地住民之外,也都充分考量到華人的利益的。他在書的結論中最後三行明確肯定華人由於勤勞、精於經商和節儉,在未來他們必然會是荷印社會中一個有用的,甚至不可缺少的組成部分。

「華人近二百多年的下南洋的飄零與遷徙,雖然充滿了血流,卻也孕育了獨特的、多元的、豐富的、包容的東西文明兼收並存的社會生態和文化面貌,更在促進人類大同理想的交融中,寫下令人驚嘆的貢獻。」馬來西亞丹斯里拿督張曉卿在《下南洋》一書中說:「任何一個民族受苦難,不是詛咒,而是一種祝福。」

南洋是歷史中的一個場景,西婆羅洲的蘭芳公司是其中的一個情境,兩者加起來為世人構築了一面「以古鑑今」鏡子。讓我們來一起走進它發人深省的時光隧道。

最佳賣點 : 蘭芳共和國,或稱蘭芳大總制共和國(一七七七年至一八八四年),是現代學者對海外華人在婆羅洲創立的一個社群或政權的稱號,該團體有時亦自稱「蘭芳公司」。

內文 : 節錄自〈田園、礦場、市集〉

這條路引導著他們經過菜園和果園,勤勞的華人農民正忙著在他們的灌木叢中灑水。許多房屋如荷蘭農舍般散落在田地之中,健康快樂的孩子們在門口玩耍。

—— 荷蘭官員納赫斯(Nahuijs)參觀蘭芳東萬律總廳的描述,一八一九年

一七八七年,蘭芳十一年。

你作為新客到此地,一無所有,舉目無親。隨身一卷鋪蓋,四處飄蕩;直到總廳和下屋接納你,公司招待了你,安排你到礦上做工,你才有機會賺錢,才能實現宿願。想當初,你願做工就能做工,想歇息就能歇息,愛去那裡就去那裡。總之,你比在中國的先人活得更自如。

文告是由大港公司署名,鼓舞華人礦工加入義興公司的招才廣告。羅芳伯看著內文對於加入公司描寫的美好情景,心裡不禁會心一笑。蘭芳公司成立瞬間邁進第十一個年頭,他回想過去十年的奮鬥,心裡有許多的感觸。

農民的生計是羅芳伯最為關心的。隨著礦場的營運邁進高峰,大家對於大米等食物的需求倍增。農民們近年並轉作咖啡、胡椒、香料等經濟作物,而除農地的開墾外,水利設施是其中施政的重點。

羅芳伯非常重視農田水利,跟他出身農家,以及早年在原鄉嘉應州的耕作及生活經驗有關。他那時發現,農田收成的多寡跟水利密不可分,而農家為爭放水也經常導致爭執,甚至械鬥的情事。

當乾隆皇帝退位,清朝已達成長的飽和點,旗軍的尚武精神至此業己消散。雍正的養廉雖使官員的薪給增加數倍,但仍不能供應他們衙門內的開銷,因此貪汙的行為無以抑制,行政效能降低,各種水力工程失修,災荒又不適時救濟,人民挺而走險為盜為匪,也就事勢逼然了。

而從「和順總廳」旗下的坑尾公司和下屋公司的事件中,羅芳伯發現,大公司的成員為了開礦資源的取得,特別是水源和土地,也經常發生分裂。「和順總廳」十幾年的分分合合情形,以及並非所有的公司都會願意持續接受總廳的統治,主要的影響還是因為開礦和農墾利益的問題。

他今天特別起了個大早,帶著江戊伯、闕四伯、宋插伯、胡永成四位兄弟,新一代的青年才俊羅永忠、羅永義、連杰和黎婆,在農民們還沒上工前的黎明時分就先巡視了各項排水、灌水、儲水和分水等灌溉設施。他們在引水前端的河水地帶,發現數十位漁民已經分乘四艘小舢舨,沿河邊收網,邊快樂地合唱著山歌。

食煙愛食兩三筒,連妹愛連兩三宗,第一就要言語好,又要人才蓋廣東。

放下擔子坐茶亭,敢唱山歌怕何人。阿哥好比諸葛亮,唔怕曹操百萬兵。

看著漁夫鄉親們快樂地在河上划船、補魚和唱歌的情景,羅芳伯等一行人情不自禁地停下腳步,心中充滿喜悅。自然而然地感染到這一股「帝力於我何有哉」的歡愉氣氛。

推薦序 : 節錄自〈推薦序 ◊ 羅芳伯歷史小說〉/湯錦台

歷史小說比一般文學小說肩負著更大的使命。正如歷史之父希羅多德所說:「『歷史』為探問、探究和追根究柢的所得,是一個嚴肅的探真過程。」而歷史小說要達到動人又服人的境地,首先必須有歷史的信和真,有小說的達及美,還要有作者的雅與善。

節錄自〈推薦序 ◊ 歷史事實與社會真實〉/張維安

《羅芳伯傳奇》的價值在於展開歷史在當代社會所具有的意義,重新敘說想像中的歷史故事,無疑地是在發掘歷史對當代的啟發,甚至以小說中的理想對照當代社會的不理想,這是本書創作的重要意義。

節錄自〈後記 ◊ 歷史場景:羅芳伯和他們的那個時代〉/黃丙喜

記憶的我負責說故事。故事從記憶中直接擷取並即時上傳。我們講故事的時候並不是我們在講,是我們的記憶在說故事,我們從經驗中儲存下來的故事。

—— 諾貝爾經濟學獎得主 康納曼(Daniel Kahneman)

羅芳伯一七七七年在印尼的西加里曼丹締造亞洲第一個共和政體的故事,不只對客家人是段歷史的驚奇,對於全球的華人,特別是旅居東南亞的僑胞,更是成長的歲月中經常訴說的故事。

羅芳伯和他那個動亂時代的市井小民們,離家千里、拋妻別子,用他們不肯認命、不願服輸的堅毅勇猛,在客居的土地上,和世界的殖民強權對抗,實踐了他們共和自治的理想。