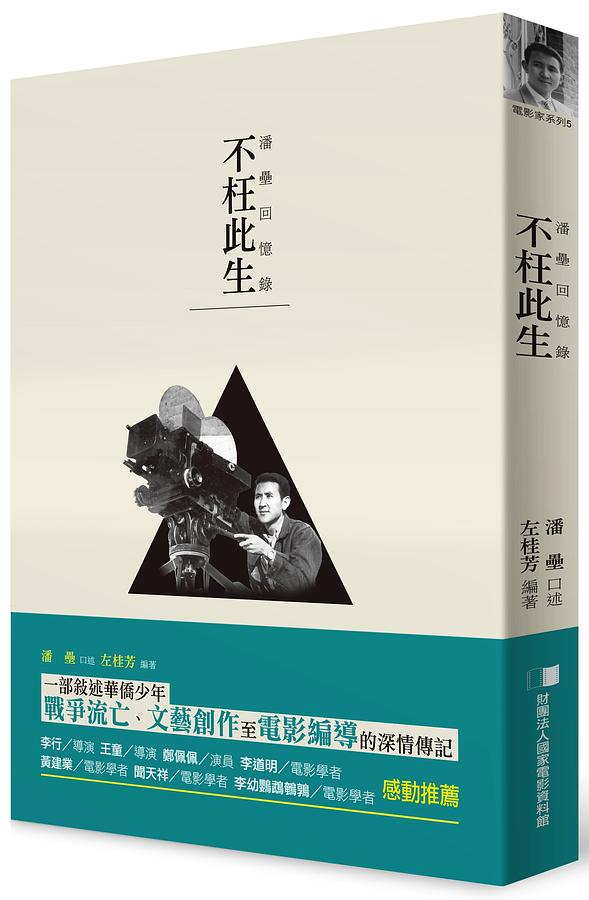

不枉此生: 潘壘回憶錄

| 作者 | 潘壘/ 口述; 左桂芳 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 不枉此生: 潘壘回憶錄:一部深情的傳記敘述一位華僑少年經歷戰爭流亡來台從文藝創作發展至電影編導的生命歷程資深作家暨華語電影編導潘壘,出自越南華僑家庭,中法越混血身 |

| 作者 | 潘壘/ 口述; 左桂芳 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 不枉此生: 潘壘回憶錄:一部深情的傳記敘述一位華僑少年經歷戰爭流亡來台從文藝創作發展至電影編導的生命歷程資深作家暨華語電影編導潘壘,出自越南華僑家庭,中法越混血身 |

內容簡介 一部深情的傳記 敘述一位華僑少年經歷戰爭流亡來台 從文藝創作發展至電影編導的生命歷程 資深作家暨華語電影編導潘壘,出自越南華僑家庭,中法越混血身分令他於成長期困惑。戰火逼近,少年潘壘奉父命奔逃中國,繼而棄學從軍輾轉疆場。大時代動亂接二連三,潘壘開始飄盪流亡生涯。八十多年的時空,橫跨越南、二戰亞洲戰區、港台與大陸,從安逸的昇平富裕到戰火的離亂與浪漫,潘壘1949年轉來台灣先從文壇發跡,曾經風光亦曾落魄,寫下無數動人的故事,著作暢銷一時。後往電影界發展達聲譽巔峰,是六○年代華語電影代表人物之一。經歷豐富,人事的交往淵遠深刻。 本書自潘壘出生起,細述各階段歷程以至目前的生活,以感性文字為底,融合時代背景,飛揚於文學、美術和電影創作。捧讀左桂芳女士的書,聽潘壘導演細說從頭,一位傳奇人物,他那一代人和事,關注健康寫實以前台灣電影的史料價值,於今重新展現。

作者介紹 左桂芳一九四六年生,世界新聞專科學校廣播電視科畢業。曾任世新助教、國家電影資料館口述歷史專案小組召集人、電影學術研究委員會委員、香港電影資料館海外特約研究員,並擔任中廣、央廣、漢聲、復興等電台客座主講,以及中華民國建國百年專案「歌聲舞影慶百年」影展發起人。文章散見台港兩地報紙與期刊,著有《童月娟回憶錄》(與姚立群合著)。

產品目錄 序/林文淇 推薦序 不枉此生,如願足矣!/黃建業 前言/左桂芳 第一章 童年 第二章 烽火連天 第三章 復員南京 第四章 上海,上海! 第五章 歸鄉 第六章

| 書名 / | 不枉此生: 潘壘回憶錄 |

|---|---|

| 作者 / | 潘壘 口述; 左桂芳 |

| 簡介 / | 不枉此生: 潘壘回憶錄:一部深情的傳記敘述一位華僑少年經歷戰爭流亡來台從文藝創作發展至電影編導的生命歷程資深作家暨華語電影編導潘壘,出自越南華僑家庭,中法越混血身 |

| 出版社 / | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789868445598 |

| ISBN10 / | 9868445590 |

| EAN / | 9789868445598 |

| 誠品26碼 / | 2680866402002 |

| 頁數 / | 362 |

| 開數 / | 變形18K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23X16CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 第一章 童年

二、小巴黎─海防

越南華人過著十分中國化的生活,春節端午中秋各種節日都有,風俗習慣也沿襲中國,唯有咖啡文化來自法國人影響。一八六○年左右,法國傳教士將咖啡帶到越南,開始種植。由於氣候土質適宜,產量品質俱優,是越南最普遍也是最主要的飲料。

海防華人家庭烹煮咖啡過程較繁複,首先將咖啡豆用Butter油在鍋裡炒勻,加入數滴白蘭地酒蓋鍋悶熱,然後倒入鋁罐中磨碎,細粉末流入下層的容器裡,再用滾開水沖泡而成。

每日清晨,我走在上學的途中,沿路聞著家家傳來的咖啡香,兩旁的鳳凰樹偶爾飄下幾片花瓣落在身上,腳步輕快許多,課業彷彿不再擾人。這股幸福滋味一直儲存在我的記憶深處,長長久久不散去。

在充滿花香的林蔭道旁,擺放幾張可以摺合的白鐵圓桌和帆布椅,就是活動的路邊咖啡座。攤販不需牌照,不用擔心取締,人們享受著和平時代才有的浪漫優閒情調。我曾經認識一位在沙華街皇家音樂院前擺攤的越南人鄂公公,他是我的忘年之交,在那裡,我品味了苦甜參半的咖啡人生。

三、成長的困惑

我是個早慧的孩子,雖然被捧在手掌心裡養大,並不嬌弱。父親的教導嚴厲,重視品德,母親感性溫婉,篤信美善,對我日後人格養成影響深遠。我的學校生涯,快樂有之,困擾也不少。

法國統治越南,華僑是二等公民。所有在越南的中國人必須繳納人頭稅,俗稱身稅,稅率依收入、年齡而定。成年人有等同身分證的身稅紙,每年都得納稅換證,否則不許居留。越南人也要繳納,但稅率較低,其他國家僑民則不用繳納。這種分治政策,除了顯示殖民領主高高在上姿態,同時達到分化種族目的;為維持一定文化差異,法國因而允許華僑學校存在。

海防華僑中學有完整教育體系,從小學、初中到高中。學校座落在東京街中段,校長是王子俊先生。我們用的課本與中國國內相同,採教育部統一教材,老師多來自兩廣省份,上課說粵語,這也是我當時唯一會說的中國話,直到後來回到國內,才開始學習講國語。

我清楚記得,學校是二層樓建築,中間有籃球場和操場,每天朝會和每週週會時,要向國父遺像敬禮和唱國歌,校內處處貼著「新生活運動」的標語,提醒我們不要隨地吐痰。

我讀小學成績普通,唯有美術一科出類拔萃,時常得到鼓勵讚賞,使我相當引以為傲。我的畫作每個禮拜都在大禮堂被老師選出來展示,廣東話叫「貼堂」。另有兩位同學黃高培和鍾爾明,是我的同好,我們三人長得一般高,在班上座位連在一起。黃高培家在河對面,開的是牛皮廠,做皮鞋皮件原料,每星期天,母親為我準備好一籐籃食物和畫具,到他家寫生。我的二舅很誇獎我的美術天份,建議接我去法國學畫,母親不肯答應,說就只有我一個兒子,我若走了,家裡就沒有人了。母親的想法正是那世代普遍心態,兒子是她的一切,她無法想像會有失去我的一天。

孩子的世界也和大人一樣有塊灰暗地帶。越南華僑和當地女子通婚不足為奇,僑校師生有混血身分者比比皆是。我在十歲以前未有任何感覺,自小學四年級時,開始體察到四周圍的不友善眼光。母親越南化的穿著打扮,?