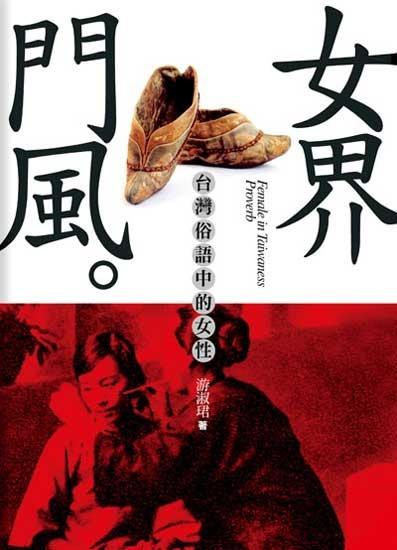

女界門風: 台灣俗語中的女性

| 作者 | 游淑珺 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 女界門風: 台灣俗語中的女性:查某人油麻菜籽命、嫁雞隨雞飛,嫁狗隨狗走、三八假賢慧、女命無真、有唐山公,無唐山媽……,這些在日常生活中時常可以聽聞的俗語,反映著與 |

| 作者 | 游淑珺 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 女界門風: 台灣俗語中的女性:查某人油麻菜籽命、嫁雞隨雞飛,嫁狗隨狗走、三八假賢慧、女命無真、有唐山公,無唐山媽……,這些在日常生活中時常可以聽聞的俗語,反映著與 |

內容簡介 查某人油麻菜籽命、嫁雞隨雞飛,嫁狗隨狗走、三八假賢慧、女命無真、有唐山公,無唐山媽……,這些在日常生活中時常可以聽聞的俗語,反映著與性別攸關的種種普遍現象,是不是伴隨著口語傳播滲入了「妳」的成長過程?在兩性地位愈趨平等的今日,對照老一輩傳統女性的生命歷程,你是否曾經產生為什麼的困惑?驚訝著「她們」所展現的女性形象與俗語所傳播的性別知識不謀而合?甚至可以說是經驗的傳承與複製,原因何在?俗語,不只是掛在嘴上說說而已,尤其是具有性別意識的俗語,每每左右著傳統女性的發展。這本書,揭露了各種不同身分的閩南女性成長歷程,包含:大家閨秀、童養媳、查某女間、娼妓、寡婦、再婚、細姨等……,「她們」生命歷程的開展,多在俗語的驅使與制約之下,朝向符合社會期待的典型女性--一種最為人熟知的賢妻良母形象發展。俗語的重要性也透過「她們」的成長得到具體的呈現。

作者介紹 ■作者簡介游淑珺1971年生,中國文化大學中文研究所博士,現為中國文化大學、實踐大學等校兼任助理教授。研究範疇以台灣俗語所呈現的人文變化及性別差異現象為主軸,目前關注的重心則擴展到民俗宗教範疇內的性別現象。面對俗語中的性別問題,每每湧現著些許「困惑」,於是,試圖在嚴肅的學術殿堂之內尋找「答案」,便化成莫名的使命感,支撐我這一路冗長與辛苦的探索歷程。希望這本書,能為同樣的困惑者提供一些具有說服力的解答。

產品目錄 序言 第一章 台灣俗語與女性的研究情形第一節 文化˙語言˙性別概說第二節 俗語一、界義與範疇 二、特色與分類第三節 俗語、話語(discourse)與性別的關連一、話語的功能二、話語與女性的構成發展三、俗語與女性研究的問題第四節 台灣歷史發展中的女性與社會地位 第二章 文化與民俗下的女性—傳統「女有歸」下的女性養成模式與發展第一節 「女有歸」的傳統性別觀第二節 「女有歸」的養成模式與理想典型的塑造一、出生-「查某囝仔人,捻頭飼也會活」的父母心二、養成-「查某囝仔,無才便是德」的女教內容 三、歸嫁-「嫁出去查某子,像潑出去的水」出走與歸返的宿命四、成婦-「新婦」的多重身分與階級地位 五、生育-「出丁」的宗族期待與實現六、歸宿-「公媽神主牌」上的書寫符號第三節 「非」理想女性解除「歸」焦慮的方式一、「男命無假,女命無真」下的改命與造命 二、「偷挽蔥,嫁好尪」的民俗擇婿儀式 三、「好歹粿著會甜,好歹查某著會生」下的生子習俗與信仰第四節 「歸」結構下傳統性別的階級差異現象 一、新婦仔-童養媳 二、細姨-妾室 三、其他已「歸」之女的變化 結語 第三章 民間信仰中「越」界的女性關懷―冥界無「歸」之女的發展第一節 「人死為鬼」-傳統靈魂信仰與鬼神崇拜現象第二節 「厝內無祀姑婆」-孤娘仔禁忌與安頓情形第三節 「娶神主牌仔」-導之於「歸」的冥婚習俗第四節 「討要做神」-「歸」之外的孤娘信仰發展 第四章 民俗與宗教觀點下的女性與禁忌詮釋第一節 「雞母啼,是禍,不是福」的女性禁忌第二節 「日日食肉也會勿肥,月月流血也會勿死」的經血現象一、「無清氣」的經期禁忌二、「知人月內才要塞板門」的「作月內」禁忌第三節 神聖信仰內的女性禁忌與詮釋變化一、「牛寮腳請媽祖,無查埔用查某」-女神信仰與性別詮釋二、「北港媽祖香爐-眾人插」-神聖操守與女性 第五章 族群、宗教與政治多元化影響下的性別意涵第一節 「有唐山公,無唐山媽」-平埔族母系社會的消解 一、「牽手」與「放手」的婚姻制度二、通婚與漢化的改變 第二節 「呷教,死無人哭」-傳教士、尪姨、纏足與女教 一、神聖「尪姨」與邪惡「女巫」-傳教士的宗教改革 二、「細腳一雙,目屎一甕」-纏足習俗與女子教育第三節 新婦仔、查某女間 與娼妓-蓄婢與養女習俗的禁止第四節 「元宵暝,查某暝」-母系文化的消失與融合第六章 結論

| 書名 / | 女界門風: 台灣俗語中的女性 |

|---|---|

| 作者 / | 游淑珺 |

| 簡介 / | 女界門風: 台灣俗語中的女性:查某人油麻菜籽命、嫁雞隨雞飛,嫁狗隨狗走、三八假賢慧、女命無真、有唐山公,無唐山媽……,這些在日常生活中時常可以聽聞的俗語,反映著與 |

| 出版社 / | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| ISBN13 / | 9789578016491 |

| ISBN10 / | 9578016492 |

| EAN / | 9789578016491 |

| 誠品26碼 / | 2680514031004 |

| 頁數 / | 464 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | S:軟精裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 俗語,不就是老人家經常掛在嘴上、隨著說話行為而出現的—古早話而已,有何研究價值?以上敘述,是我最常被人提問的一個簡單又不簡單的問題。

從碩士論文完成之後,嘗盡田調採訪與標音記事之苦後的我,曾經發誓不再碰觸與語言相關的課題。但幾經試驗與撰寫,主題從親民愛民的土地公轉換到人人畏懼的姑娘神,卻都不盡順遂。此時,茂賢老師的一句話讓固執的我又回到熟悉的語言、文化領域,全為了實現對性別研究的興趣。自此,我認命的開始進行論述工作的準備,包含:相關文獻資料的爬梳彙整、全面蒐羅現今流傳較早較廣的俗語語典,著手俗語條的歸納與分類、盡力複習過往曾習得的並吸收新發展的當代性別與文學理論,希望讓這些在常民生活中展現著約定俗成觀念的經驗話語,得以自然而然的流洩出它看似簡單但卻擁有不簡單的深層意義—性別(gender)如是形成。由此,我的博士論文得以完成。

《女界門風—台灣俗語中的女性》是我的第一本書,也可說是博士論文《台灣閩南方言有關女性俗語研究》的修訂本。兩者之間最大的差異在於第一章,為了強調並突顯俗語的制約與驅使功能,增補了更詳盡的話語(discourse)理論,以展現話語網絡與性別發展的緊密關係,而性別的差異性也透過話語的行為被一一建構,逐漸發展成社會期待的兩性典型。其次,論文中附錄的俗語分類表,囿於篇幅所限並未收錄於書中,稍嫌遺憾但並不影響本書的內容,反而是增添的俗語圖繪與照片,為乾澀的論述添加了不少閱讀的樂趣。

本書的重點在於:「女人」,是如何被形成的?不從主流學術殿堂尋求,就從庶民生活之中尋找答案,台灣俗語正提供了極具參考性的解答。結合了傳統文化、民俗、宗教、族群到社會發展階段等各個不同領域的俗語呈現,構成了台灣女性生命開展歷程,過往曾經熟悉的女性身影一一浮現:平埔媽、細腳媽、頭家娘、細姨、新婦仔、查某女間 、賺吃查某、姑娘仔…。「男命無假,女命無真」的性別差異現象,就在俗語中輾轉流洩,不斷傳承著。俗語,真是一門簡單又不簡單的學問。

要感謝的人太多,為學上:感謝林茂賢教授由始至終的一路相挺支持,碩博士論文均賴您的指導而完成,甚至本書的出版也都因您的「牽成」而產生;感謝碩士期間范銘如教授的殷切指導,為我建構了西方文學理論與性別論述的基礎,分析與批判能力都由此階段而建立;感謝邱燮友教授對學生堅持探究女性問題的包容與論文的細心修正,而口試委員賴明德教授的肯定與鼓勵,以及劉兆祐所長、金榮華教授、柯淑齡教授的不吝指正,都使學生獲益良多。

為人上,從沒有人預料我會讀到博士,包含我自己。這些都要感謝沒有依循「查某囝仔人,捻頭飼也會活」教養經驗並容忍我許久的父母,他們雖然擔心但總是默默的付出。加上兄姐們的殷切關懷,尤其是二姐,不會打字但仍努力幫忙進行語料的整理,以及不時提供休閒機會的三姊,使我繃緊的神經得以稍稍鬆解,渡過這段漫長與艱辛的過程。還要感謝好友麗綺,不忘自身留學海外的壓力,每每由遠方捎來關懷與解惑。由無到有,這一本書除了感謝茂賢老師與怡中學弟的熱心,特別要致謝的是向來支持台灣文化不遺餘力的林社長,不僅肯定論文的價值,也願意將之付梓,催生了《女界門風》。

這樣算出頭天了嗎?絕對不是。這一站只是求學階段的終點而已,這本書,代表的是學習成果的展現。而後,還有許多許多…,女神˙女鬼˙女人,等待著我一一探尋書寫。