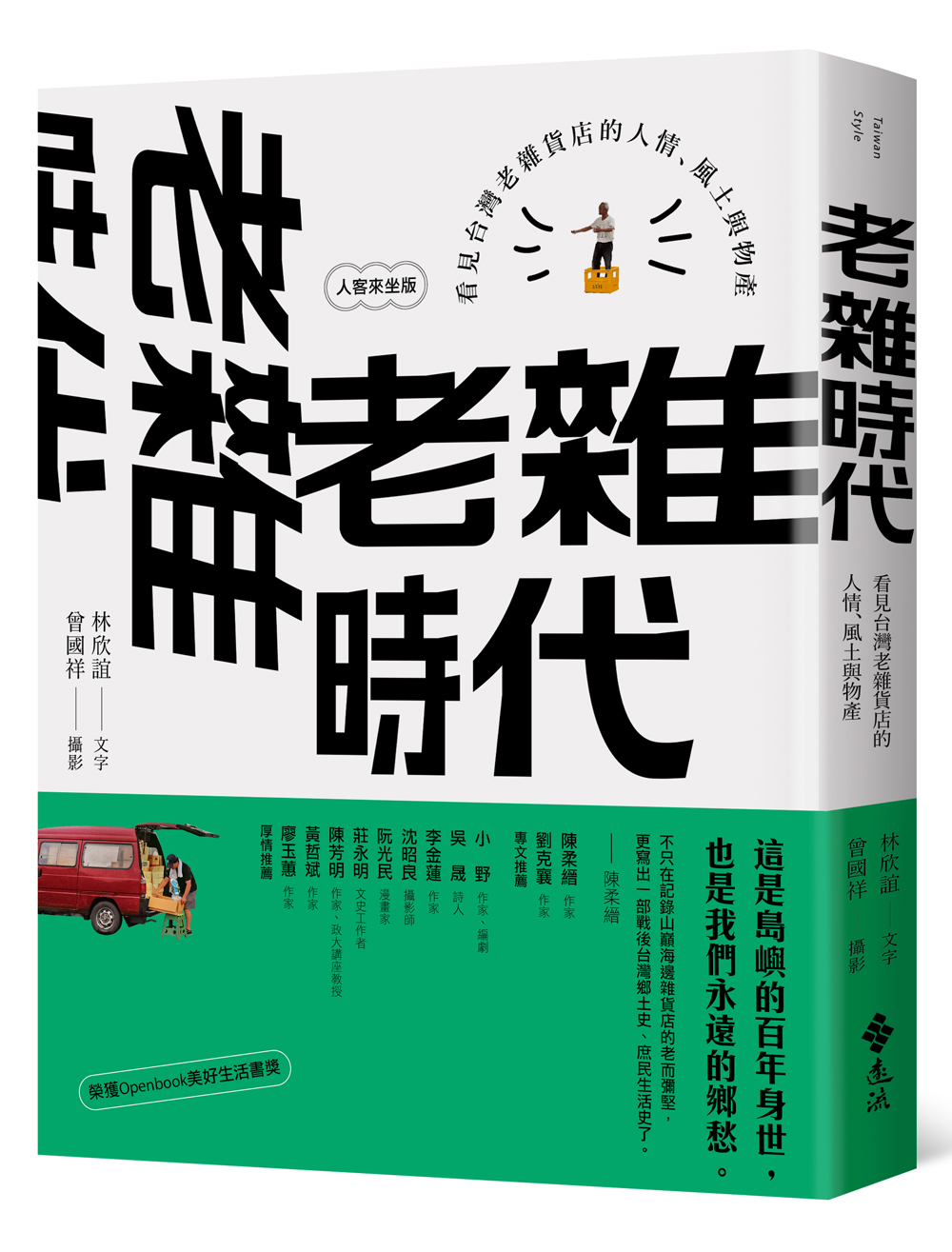

老雜時代: 看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產 (人客來坐版)

| 作者 | 林欣誼 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 老雜時代: 看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產 (人客來坐版):★台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史著作★榮獲2017Openbook美好生活書獎★封面視覺新裝╳內容修訂新版★ |

| 作者 | 林欣誼 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 老雜時代: 看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產 (人客來坐版):★台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史著作★榮獲2017Openbook美好生活書獎★封面視覺新裝╳內容修訂新版★ |

內容簡介 ★台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史著作 ★榮獲2017 Openbook美好生活書獎 ★封面視覺新裝╳內容修訂新版 ★小野、吳晟、李金蓮、沈昭良、阮光民、莊永明、陳芳明、陳柔縉、黃哲斌、廖玉蕙、劉克襄重量級名家推薦 ▌人人心中都有一間雜貨店 ▌ 在便利商店與連鎖超市全面攻城略地下,近幾十年來傳統老雜貨店快速式微,成為被時光掩覆的不起眼的存在。然而雜貨店裡那些好親切的空間陳設,必備的菸酒米鹽,垂涎欲滴的蜜餞零嘴,炮竹金紙、南北乾貨等日常物件,以及鄰里厝邊三不五時閒話開講,日影悠悠的氣味氛圍,仍是無數人心中永遠的回憶。 本書作者全台走透透,跋山涉水,南征北討,親訪32家情味依舊的雜貨店,帶領我們走進時間的長廊,細數那些故人、舊事、老物,揭開暗藏在積塵角落間的老雜身世。 ▌30幾張臉孔,無數則歷史身世 ▌ 透過攝影鏡頭,拍下了一張張寫滿故事的頭家臉孔;佇立在大樹下、巷弄口或市場老街一隅的店鋪樓宇;以及若干承載了常民生活細節的物件特寫,以最直接、最能喚醒記憶的視覺影像,勾起似曾相識的舊夢。 由數十位雜貨店老闆口述,第一手記錄下的文字,娓娓地道出這些鄉鎮人物的內心話,那些為生活拚搏的點滴,在買賣間流動的人情義理,血淚與微笑交錯,輝煌與黯然常有。且每段個人經歷與家族歷史,皆折射出大時代的光與影。 ▌一間老雜,就是一片風土、一個時代 ▌ 「都是等稻米收割了、豬養肥了、茶葉收成了,大家才直接捧著米或牽著豬來抵帳。」──三坑子榮興商店 「以前我家雜貨店兼賣豬肉,有陣子豬肝貴,還有人因為買不到豬肝,在我家攤子前發狂打架!」──鹿麻產福美商號 「以前柑仔店就像百貨公司,從吃的到用的,除了衣服以外什麼都有!」──保力振益商店 「我當時一天賣檳榔賺的錢,比中油員工一天薪水還多。」──出礦坑美和商店 「我們決定繼續開店,就是想讓大家逢年過節回來時,這裡還有人在。」──久美桃源商店 本書足跡遍及各縣市鄉鎮,雜貨店類型涵括山林、農村、海岸、市街、眷村與部落等,也因此映照出台灣複雜的歷史脈絡,以及多元歧異的地理特性。 不同地區的雜貨店,反映了迥異的風土背景,以及解讀不盡的車轍面向,例如:台灣金煤石油礦業的起落,日治時期征軍南洋的傷痛,山地部落裡提供欠賒的情義,甚至新移民安身立命的豁達等。傳統雜貨店,同時也是台灣百餘年來的社會縮影。 書中穿插對雜貨物件的典故考掘,例如:從「菸酒牌」了解公賣與配銷制度,透過主婦必備的味素、皂絲,以及雪印、森永等奶粉品牌看見國族歷史變遷,以及自人力擔與武車等載貨工具窺知社會的進步等,兼具文化史料的豐饒厚實度。 本書特色 ◎ 敘事流利生動,筆到意到,鮮活記述雜貨店老闆的個人與家族故事,有血有肉,有汗有淚。 ◎ 攝影圖象鮮明深刻,呈現強烈的臨場感與時代氛圍。 ◎ 內容糅雜經濟產業、社會文化、族群背景、地方風土與庶民人情等多重面向,交織成多元豐富的島嶼浮世繪。 ◎ 所記錄的雜貨店遍及台灣各地,全書兼具隨機抽樣的獨特性,以及足以相互對照呼應的普查意義。是台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史的著作。

各界推薦 名家推薦 陳柔縉 ∣ 作家 劉克襄 ∣ 作家 ──專文推薦 小 野 ∣ 作家、編劇 吳 晟 ∣ 詩人 李金蓮 ∣ 作家 沈昭良 ∣ 攝影師 阮光民 ∣ 漫畫家 莊永明 ∣ 文史工作者 陳芳明 ∣ 作家、政大講座教授 黃哲斌 ∣ 新聞工作者 廖玉蕙 ∣ 作家 ──戀戀舊時光推薦 好評推薦 吳晟(詩人): 「那些似曾相識的奮鬥經歷,滿布歲月痕跡的頭家影像,就像帶著我們回到古早時代店仔頭前的椅條上,斟一杯米酒,剝幾顆花生,聽厝邊的阿伯阿叔開講。精彩故事裡有鹹鹹的淚水,滾燙的熱血,還有我們日漸淡薄的舊夢。」 陳芳明(作家、政大講座教授): 「林欣誼與曾國祥的《老雜時代》,讓我們一夜之間都變成懷舊病患者。在他們的書中遊走時,才發現我們的生命故鄉深處,仍然坐落著一間柑仔店。她的文字所散發出來的魅力,彷彿又讓人勾起許多記憶。那裡儲存著溫暖的鄉情與親情,緩緩燃燒著。」 陳柔縉(作家): 「《老雜時代》的每個單篇,都是如此生動豐富,攀著時間直線敘說鄉土史。幾十條直線,滿布了個人與政經社大事件的碰撞,再與全台四方地域的橫線交錯編織,便成了百年庶民生活的浮世繪。」 劉克襄(作家): 「看著欣誼與國祥耗時多年,默默完成此一工作,委實讓人羨慕又感振奮。他們的書寫與影像當然介紹了各地小雜貨的人情溫暖,其實還搭建了諸多鄉鎮旅行的平台和視窗,提供讀者按圖索驥,依此去探訪一個鄉野的各種可能。」 阮光民(漫畫家): 「這社會總是為了更繁榮而取代繁榮。通常眼前變新穎,人就開始想尋回舊的熟悉。幸好,這本書帶著我們按圖索驥看這些老雜貨店以它們舊有的姿態坐落在潮汐變化的海邊,山丘、平地。許多動人戲劇故事都是以見聞過的真實為根,從這本書,我看見作者傳達出這些深植土地的根。」

作者介紹 林欣誼/文字;曾國祥/攝影林欣誼/文字1980年生,台大外文系畢業,熱愛鄉土文史,曾任報社文化記者。 曾國祥/攝影1975年生,政大廣告系畢業。商業攝影工作者,喜歡用老鏡頭記錄人事物。

產品目錄 目次 推薦序 百年庶民生活的浮世繪/陳柔縉 推薦序 探訪一個鄉野的各種可能/劉克襄 新版作者序 人人心中都有一間雜貨店 前言:鄉土老雜,人生百味 【輯一:漫步丘陵──桃園.新竹.苗栗】 通霄的松盛商行──立志要做「通霄最大間」 馬武督的榮興商店──郵差爸爸的老灶頭 三坑子的榮興商店──步廊街屋的家常閒話 出礦坑的美和商店──繁華油井小香港 雜貨考01:從前從前有間雜貨店 【輯二:深入島心──台中.彰化.南投】 大里杙的楊勝昌商店──家家踩鹹菜的歲月 普興庄的永興商店──坤山伯的曲藝人生 久美的桃源商店──布農與鄒的合音 雜貨考02:巷口熟悉的菸酒牌 【輯三:徜徉平原──雲林.嘉義.台南】 樹仔腳的合成商行──聖母和媽祖都很靈 鹿麻產的福美商號──菸樓與豬肉攤傳奇 土庫的豐村行──塗褲媽前的老味道 大坪的隆榮商行──與文學家做厝邊 口埤的新發商號──府城小姐夯大山 西庄的明山商號──三輪車少年的回鄉路 吉貝耍的誌成商店──跟阿立母說心內話 雜貨考03:柴米油鹽鎮店之寶 【輯四:行旅南方-─高雄.屏東】 新北勢的坤協盛商店──客家庄的巴洛克風華 保力的振益商店──洋葱田間的回鄉女兒 中興村的酉山商店──想我村裡的南北鄉音 紅柴坑的界順商店──柔情鐵漢的跳海人生 神山的神山商店──蜿蜒山路上的愛玉果 玉環新村的玉環商店──從大陳島飄浪到維也納 雜貨考04:主婦的心頭好 【輯五:走跳東岸──宜蘭.花蓮.台東】 利澤簡的利發商號──鴨母船駛過水稻田 大榮的穗興商號──搭著火車來抄貨 光復的人人商號──為地方寫一本書 南方澳的興發商店──做討海人的生意 豐裡的宏興商號──日本神社往事已遠 卡拿崙的日新商店──風雨中搖曳的燭光 澳花的伊凡商店──部落門前的大鍋肉 重安的廣雄商號──有媽媽在的台11線 雜貨考05:好吃好玩的囡仔物 【輯六:拜訪北濱──新北.基隆】 磨石坑的姚成商店──在雲霧與茶香間過日子 龜吼的興角商店──家在海的那一端 武丹坑的呂恆蕭號──鐵道邊的礦底人生 碼頭新村的郭記商店──山東大兵的港都憶往 雜貨考06:老物最相思 致謝

| 書名 / | 老雜時代: 看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產 (人客來坐版) |

|---|---|

| 作者 / | 林欣誼 |

| 簡介 / | 老雜時代: 看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產 (人客來坐版):★台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史著作★榮獲2017Openbook美好生活書獎★封面視覺新裝╳內容修訂新版★ |

| 出版社 / | 遠流出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789573293620 |

| ISBN10 / | 9573293625 |

| EAN / | 9789573293620 |

| 誠品26碼 / | 2682131747009 |

| 頁數 / | 320 |

| 開數 / | 16K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 22X17X1.9CM |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 推薦序一

百年庶民生活的浮世繪

◎陳柔縉

近十年前,林欣誼以報社文化記者來採訪,報導刊出,我的第一個印象,文筆又快又好。之後我們就是好朋友了。她會和攝影師先生曾國祥一起去野外,蹲在小路邊,掀開小葉子找,一起想拍光光整座山的小蟲,所以,當兩年前,她告訴我,他們想一起去尋找全台僅存的老雜貨店,真讓人一點也不驚訝。

出發點非常純粹,時代殘酷,超商、大賣場步步進逼、圍捕,一間一間雜貨店撤旗棄守,他們要搶留住曾經溫熱的老店身影。

他們出發了,第一次出動,我藉機兜風跟過一回,一起到新北的石碇。他們的行動溫柔,慢慢靠近,比較像緩緩融入受訪者的紀錄片導演,而不是拿著麥克風急著找人講幾句話的即時新聞記者。他們也沒有事前調查或預先鎖定什麼,就是開著車,往距離塵囂最遠的地方去找尋。

在石碇探訪過幾處,最後在磨石坑的一家深談進去了,他們就在那裡,像老客人一樣,坐了兩個多小時,屋後沐浴著燈泡黃光的小雛雞都去看過了。戰後初期,老老闆必須去石碇街上批米酒,再用扁擔挑,走六公里山路回磨石坑,一次挑四打,一天跑四趟。以雙腳為物流工具,勞動力的價值卻沒有加計進去,這種勤奮勇猛的老雜貨店經營,我當場驚呼連連,欣誼也寫進書中了。

還有更多我沒聽到,他們再訪的所得。像是日本時代末期,糧食配給,每戶能買的豬肉都有限額,磨石坑「配豬肉」的地方就在這間雜貨店前,排隊買肉的村民都拜託,「肥的給我」。非常生動點到了戰爭時期的配給制,以及肥豬肉今昔不同的地位。

離開石碇後,欣誼和國祥繼續環島追尋。我雖然沒有跟到路,但從書上跟,一樣沒覺得落隊,這就是他們厲害之處了。書稿讀畢,一個日語浮上來:「滿喫」,近乎中文「高度充分享受」的意思。本書圖文並茂,不只在記錄山巔海邊雜貨店的老而彌堅,更寫出一部戰後台灣鄉土史、庶民生活史了。

譬如雲林土庫的鄉土史。日本時代,隔壁的虎尾有了糖廠,虎尾興,土庫跌。但是,「油業最鼎盛時,全台的麻油、花生油價格,端看土庫當天的市價而定。」雜貨店有街上第一部電視,一九七○年代,布袋戲紅遍天,一開機,鄰居全擠進來,老闆說,「還有人看到沒去上班」。主演《雲州大儒俠》的黃俊雄來自雲林,如今,「光土庫就有十多個布袋戲團」,四十幾年前的盛況可想而知。

花蓮鳳林有一個叫「抄貨」的舊時補貨法。花蓮市廠商的外務員先搭火車到各鄉鎮,在車站借腳踏車,騎去巡訪店家,將各店要補的貨寫在明信片寄回公司,公司把貨送到各車站,老闆們再自己騎車去車站拿貨。和今天網購二十四小時內送到家相比,追想過去的抄貨,對那些被層層運轉到手的商品,不由得生出一種工序繁複、慢活精工的細膩美感。

到了宜蘭的南方澳,在那裡聽說了「鯊魚」。幾十年前,當地有一種竹筏出海捕鯖、鰹的漁法,每艘竹筏只一人徒手拉魚線,人力與天搏,風一強吹,就被海吞沒了。雜貨店老闆娘說她常見碼頭躺著一整排苦命人。當地人或許不忍直說屍體,或許也是無奈,就稱之「鯊魚」。

在屏東車城的保力,生活情境與眾不同,老闆娘說,「村裡沒一棟建築是完整的」,因為三軍聯訓基地近在咫尺,沒停的砲聲嘣嘣嘣、軍機轟轟轟、打靶震震震,房屋牆上滿是裂痕。

好幾家雜貨店老闆都談到舊時偏鄉可以私宰豬。新竹關西老闆回憶說,「以前我們半夜起來殺豬,兒子還小,就把豬腸丟給他玩,人家問他長大要做什麼,他都大聲說:殺豬!」讀到這裡,我也跟著老闆大笑了。

這本《老雜時代》的每個單篇,都是如此生動豐富,攀著時間直線敘說鄉土史。幾十條直線,滿布了個人與政經社大事件的碰撞,再與全台四方地域的橫線交錯編織,便成了百年庶民生活的浮世繪。

生活史的書寫,一般依食衣住行育樂分項,安排好綱目,找資料、找專家,再約適合的受訪者,得到預期中的材料,寫入既有的框架。林欣誼則是隨緣遊訪,實地踩踏,透過雜貨店之窗,不斷發現、採集故事,累積心得,再回頭找資料輔佐,雕刻出一個沒有藍圖樣本的作品。如果前者是近似工廠規格化的生產,本書就是文學職人純手工了,筆到意到,渾然天成,視線循著滑順的刀痕游動,讓人感覺自然愉快。或許也可以後見之明說,本來就不必精心策畫,人人身上都背著歷史,用心俯拾,遍地都是好聽的故事,何況採聽人是功力純熟的資深記者。

台北歌廳興盛的時候,苗栗的乾冰廠也很旺。

一九七○年代末期,剛結婚,就借錢買一張單程機票,飛去維也納當廚師。

從二戰戰場扛回的飛機頭,現在還當鍋子煮地瓜湯。

山東老闆十五歲加入游擊打共匪,危急時,他趕快躺下來,搬一個屍體蓋在身上。

……

故事像繁星,面貌如百花,相信讀者也會如我一樣,通過這本書,享受一股湧自內心的「台灣人生命是如此豐富多采」的讚嘆。

陳柔縉:台大法律系司法組畢業,曾任記者,後專事寫作。著有《台灣西方文明初體驗》、《宮前町九十番地》、《人人身上都是一個時代》、《舊日時光》、《一個木匠和他的台灣博覽會》與《大港的女兒》等書。曾獲《聯合報》讀書人十大好書、《中時》開卷十大好書、Openbook 閱讀誌年度好書與金鼎獎等。

推薦序二

探訪一個鄉野的各種可能

◎劉克襄

每次朋友跟我提到雜貨店,最先浮現腦海的,總是雙溪柑腳城。

那是二十年前,有一回在雙溪車站遊蕩,不小心搭上一班當時還叫台灣汽車客運的藍色小巴,最後抵達陌生的終點小站。下了車,眼前一座兩百多年前的威惠廟。此廟背倚大山,俯望溪谷。但剛剛落腳,並未特別注意它的歷史淵源,反而被廟前道光年間的老石獅所吸引。從其銅鈴大眼斜望的角度看過去,一間低矮坐落的柑仔店擠在一排街屋裡。店面木門貼著嶄新喜紅的對聯,文意甚為深納。

此店雖小,裡面可堆了不少生活雜貨用品。煤礦停挖,人口嚴重外流,村裡也僅剩這間在做買賣,沒什麼吃的了。旁邊的柑林國小四十年前有八、九百人,現在不及三十,村子僅剩的老人亦不過百位,這柑仔店猶若在沙漠做生意,客人寥落可數。從那時到現在,看顧的都是一位背部微駝的阿婆。她幼時在菁桐坑出生長大,後來翻過火燒寮古道,嫁到這兒。這個出嫁,在不遠山區的正常移動,乃追尋當地古道的最好線索。對阿嬤在雙溪的生活,我自是產生莫名的好感。

前些時,阿嬤意欲關店,還好大家及時勸阻,加上「柑腳阿嬤森巴舞舞團」的意外誕生,帶動社區團結,這兒彷彿有了些觀光生氣。每次我從這兒帶隊入山,都會刻意大量採買,讓阿嬤還存有一種買賣的熱絡和榮光的價值。

最神奇的在左鎮,其舊商街的十字路口,竟坐落了三間雜貨店,顯見昔時此地的繁榮和熱鬧。十五年前,我準備搭興南客運離去,發現其中一間,往台南方向的,已有五、六位老人坐在店面的長椅等候,隱約也排成長龍。客運抵達時,他們逐一上車,各自拎著家當,但我意外瞧著,有人持著薄紙車票。我搭乘的經驗裡,如今客運多已不使用車票。此地為何還有讓我深感不解,因而特別留下來探詢。

我走進雜貨店,買了罐飲料,順勢跟田姓老板打招呼。沒兩三下的聊天很快就提到,為何有紙車票出現。結果,他很驕傲地跟我說,這是他跟興南客運建議的。過往在此路線搭車,乘客習慣投幣搭車。如果路程係從A地到B地車票為四十九元,對搭乘者是很麻煩的數目。老人家絕不會投五十元硬幣,給客運公司多賺一元。有些人錙銖必較,除了四個十元,一定是配備九個一塊錢。但若每個人都如此,或者是帶不足零錢,往往會延誤客運來去的時間,尤其是在上下班巔峰時。

他看到客運常因此誤點,於是跟興南客運建議,是否有紙車票的設計,可以先在雜貨鋪賣出,方便老人家搭乘。司機也不會常為此,遇到收取零錢的困擾。日後此客運路線遂有兩大站在賣紙車票,其中之一便是這裡。田老板的雜貨店也因此得利,許多老人都順勢在此買賣貨物,甚至寄放一些蔬果。這裡也成為小鎮的服務中心,醫療車巡迴到此,都會先來停靠,探詢附近老人的狀況。

若說最傳奇,當是這間已消失,我從未見過的,東和食品行。那是有一回寄宿池上換鵝山房,酒酣耳熱下,愛好揮灑毛筆的民宿主人鄭重取出,送我一本《東和一甲子》,裡面描述的便是此一醬菜店兼雜貨鋪的故事。

此一商號乃六十年前池上人食用早餐,勢必到訪的雜貨鋪,人人取個便當盒或碗缽,到此買醬菜。醬菜生意興隆,雜貨鋪自是池上人的共同記憶,也是早餐的印記。只可惜,時代丕變,各類新式早餐應運而生,醬菜生意沒落,後來悄然關店了。但池上人依舊緬懷,視為早年開拓小鎮的精神標的,遂有此一地方志的出版。

別地的地方鄉志匱乏不說,甭說還有此一形式的孤本。有此書的記念,我對池上的藝文素養愈加尊重,甚而相信,以前不少城鎮都該有這類賣醬菜的雜貨鋪,只是逐漸被淘汰,最後淪為僅剩生活物品供應的小鋪子。

我把這本薄書,特別放在抬頭即可看到的書架上,時時提醒自己有這麼美麗的一本小書。它不只是生活記憶的精彩店面,而是激發我們是否有朝一日,再把台灣的醬菜內涵找回來,一如日韓等亞洲國家,迄今仍擁有自己的醬菜文化,自己的米食早餐。

關於偏遠鄉鎮或巷弄的小雜貨店,總有很多這樣的「最」在裡面,形成台灣鄉鎮風物生活裡出奇的小小風景。像隻在地特有昆蟲,護守著自己的精緻和璀璨。這些「最」,我都好想去探訪和書寫,只可惜體力有限,熱情不足,終究不敵歲月而流產,僅能在此以個人的三回經驗跟大家分享。

如今看著欣誼與國祥耗時多年,默默完成此一工作,委實讓人羡慕又感振奮。他們的書寫與影像當然介紹了各地小雜貨的人情溫暖,其實還搭建了諸多鄉鎮旅行的平台和視窗。提供讀者按圖索驥,依此去探訪一個鄉野的各種可能。

至少,我是這樣翻讀和思索,一邊謹記每間店面的位置,期待著下一回鄉鎮旅行時,有機會彎繞到那兒小坐。

劉克襄:文化大學新聞系畢業,曾任職媒體多年,現為中央社董事長,並持續兼事鄉野踏查與自然寫作。著有《風鳥皮諾查》、《11元的鐵道旅行》、《四分之三的香港》、《男人的菜市場》與《小站也有遠方》等書,主持「浩克慢遊」節目。曾獲時報文學獎、吳三連文學獎、開卷十大好書,台北國際書展大獎等。

自序 : 新版作者序

人人心中都有一間雜貨店

身為六年級生的我們,童年裡少不了雜貨店的回憶——比如在淡水阿嬤家隔壁的仔店,吃著塑膠袋裝的綠豆冰;在台南大天后宮旁的店仔,鼓著腮幫子用力吹出太空泡泡;以及平鎮平安新村裡,爺爺熟識的那間雜貨店,有著一座繽紛的糖果櫃,大人總是閒坐門前,一句搭著一句聊天。

為了回味曾經聞過的氣味、見過的風景,二○一五年春天,我們踏上了台灣老雜貨店尋訪之旅。

隨著車行過許多不知名的小路,我們的視野從都市穿越到鄉村,而佇立街角的雜貨店,則見證從古至今的在地變遷。從這些店主的口中,我們聽聞了各種島嶼身世——那是個人拚搏的成長史,家族的遷徙,甚至大時代的戰爭故事。

將近兩年內,我們的「老雜行動」總計出訪十多趟,足跡遍及全台,最北到萬里,最南至恆春,最密集曾一個月有一半時間不入家門,走過逾一百個鄉鎮,涵蓋閩南、客家、外省、原住民等族群,共訪得四十間雜貨店,最後於本書收錄三十二間。

* *

《老雜時代》於二○一七年八月出版後,我們第一個念頭,就是趕緊把書送到雜貨店老闆的手上。畢竟,他們是書中的靈魂,沒有他們卸下心防的暢談,就不會有這本書。

於是,我們又出發了,巡迴全島把書親自送到這些店家(除了兩間因故未能成行,以郵寄送達)。在採訪時坐過的椅條上、土狗晃悠的部落裡,或依舊忙碌的市場旁,我們拿著書與老闆一一合照。當他們驚喜地翻開書,或戴起老花眼鏡細細讀了起來,那一刻,我們總是百感交集。從路途上的尋尋覓覓到成書的不易,瞬間湧上心頭,讓我們更想藉由這樣的定格,銘記這場相逢。

有時候,雜貨店老闆不在雜貨店裡,而是在萬里的龜吼市集裡叫賣螃蟹,在盛產花生的五結田地裡翻土,在龍潭的大平紅橋下,愜意地釣魚。這是我們送書到店裡撲了空才知道的事。我們藉此認識了老闆們的日常。有位老闆娘則硬把我們拉到對面小吃店,付了錢叫我們好好吃一頓。如此盛情,也是他們的平常。

送完書接下來幾個月,我們誠惶誠恐地等待他們的指正勘誤,結果,卻收到來自南投久美部落的一大箱葡萄,與遠自維也納包裝精美的巧克力。原來是這些老闆送來當地收成的農產,和出國探親帶回的伴手禮,讓那個冬天格外暖心。

承蒙遠流出版公司嚴縝的編輯、盡心的行銷,這本書也收到讀者熱情的迴響。有讀者按圖索驥拜訪書中店家,傳來照片與我們分享;也有大陸自由行旅客、駐台的日本記者,因本書而激起對台灣鄉間雜貨店的好奇。

* *

因為尋訪雜貨店,我們有幸成為遇見故事的人,但僅能用拍照與書寫,捕捉其中一二。因此,後來看見這些雜貨店躍上螢幕,或被以繪畫、模型等形式重現,更覺欣喜。比如通霄的松盛商行、馬武督的榮興商店、出礦坑的美和商店等,都曾受電視媒體採訪,在鏡頭前呈現生動的面貌。

此外,韓國插畫家李美京的《一枚銅板也很幸福的雜貨店時光》描繪各地雜貨店風景,二○一八年推出中文版時,馬可孛羅出版社特邀她根據《老雜時代》繪製吉貝耍的誌成商店,收錄書中。她細緻刻畫了小店與門前的大樹,但唏噓的是,當我們將這幅珍貴的海報寄給店主麗花姨時,這棵庇蔭雜貨店的大樹,已因樹根橫生破壞屋內地板而被砍除,這幅畫也意外留下它的最後身影。

《老雜時代》甫出版時,曾與MR. BOX 袖珍模型設計的黃風然合作,在書店同步展出他的袖珍雜貨店作品;二○一九年,微縮藝術家鄭鴻展(HankCheng)則透過本書,到苗栗出礦坑的美和商店現場取景,製作出1:35 的店家微縮模型,老舊的木門、門前的斜坡路、復古的招牌和摩托車,都在場景中重現,從平面幻化為立體,令人驚喜。

從前,雜貨店是生活,現在則成了回望過往的懷舊象徵。二○一九年七月,阮光民的漫畫《用九柑仔店》改編電視劇掀起熱潮,描述年輕人返鄉接手阿公雜貨店,在復古中注入新意;同年九月「誠品生活日本橋」在日本東京開幕時,則以「台湾ロマン!人情味万屋」(万屋,即古早味雜貨店)為開幕策展主題,集合MR. BOX 袖珍模型與多位插畫家、設計師的作品,並拍攝《老雜時代》多間店家的主題影片,呈現台灣在地風情。

《老雜時代》出版近五年,這本書已走得比我們想像得遠。

* *

五年來物換星移,很遺憾地,截至二○二一年十月,共有六間店家歇業,我們已在新版中更新資訊。同時,也有後代經營得有聲有色,如通霄的松盛商行批發事業興盛,台東卡拿崙的日新商店店主兒子,近年回鄉在部落開了名為「雜貨店兒子」的民宿,以部落生態遊程為特色,成當地亮點。

大部分老闆健朗依然,比如久美部落的桃源商店,老闆娘除了開店之餘照顧放學後的小學生,還與先生一起受訓成為寄養家庭;高雄六龜的酉山商店則說,疫情期間很多村民因停課、停工返鄉,店裡早晚都很熱鬧,生意反而好起來。

我們在電話中一一問候現況,而他們的每一聲「喂」,總是瞬間把我們拉回當年。想當年,我們走訪鄉間,除了備好相機和紙筆,還攜帶了一名幼兒同行。

當時他連話都不太會說,尿布還沒戒,我們常得一邊在店內採訪,一邊壓制他想掃掉整排糖果罐的衝動,或在傳出屎味時,滿懷歉意地就地掩埋換下的尿布。

唯一感到欣慰的是,在學甲遇見一個老闆悠悠說:「我本來要拒絕你們的,看到小孩跟著進來,才想說你們應該不是詐騙。」

也因為小兒有「放風」的需求,我們順遊了竹崎鹿麻產舊火車站,搭上恆春紅柴坑港邊的海底船、彰化溼地的採蚵車,在南澳粉鳥林看海玩沙,到太麻里多良車站追火車。還有一次小兒被雜貨店阿嬤請到屋內和她孫子一起玩,等我們跟老闆阿公聊完,他已經被餵飽一碗飯,還順手拎走兩台玩具車。

就是這些店外的一切,才有本書所延伸出的「人情、風土與物產」吧。

過程中,我們還在店裡挖到許多「寶藏」,比如清朝道光年間的地契、昭和時代的獎狀、國府時期的義胞新村房屋契約等等,在一趟趟豐饒的旅程中,逡巡於老店的往事,也跟著店家一起前進著。

因此,謹以本書獻給所有沒把我們當成詐騙集團,願意賞給小兒茶水和瓜果,告訴我們點點滴滴的,雜貨店老闆們。

* *

在本書推出新版前,二○二一年十月中,我摯愛的好友柔縉因意外驟逝。

我在悲慟中回憶與她相聚過的時刻,包括她在前序中提及的老雜出訪,與每一次天南地北的聊天。她待人溫煦,見事清透,不僅是寫作前輩,更時常為我的人生指點迷津。她謙稱訪老雜時「藉機兜風」,事實上,一向是她太寬厚,我有需要她都願意陪伴。我們慶幸擁有過她的文字,但她的形影,卻已消逝風中。只能恆久想念。

即使生命如星子微渺,她是我永遠仰望的,燦亮的星光。

——二○二一年十月於台北

內文 : 家家踩鹹菜的歲月

——大里杙的楊勝昌商店

店家地點|台中 大里

創立時間|一八八○年代

以前收成的季節,農家一天要煮五頓飯,用竹籃挑到田裡的「割稻仔飯」裝著一層飯一層菜一層湯,「點心煮麵抑是米苔目,暗頓一定有魚有肉,足腥臊……」(點心煮麵或是米苔目,晚餐一定有魚有肉,很豐盛……)楊老闆講到這裡,彷彿熱騰騰的香氣都快冒出來了,那時因為人多煮食多,雜貨店生意好做,「無像後來機械化,買一罐飲料、兩包菸就去田裡矣。」

雖然不如幾代前鼎盛,這間大里老街上的雜貨店,客人依然絡繹不絕,人稱「楊仔」的楊老闆年近七十,體魄仍好,「我欲來去送米啊!」他把一袋三十多公斤的米甩上肩,三歲小孫子跟著蹬上摩托車,祖孫倆像郊遊一樣出發了。

清末「一府二鹿三艋岬」名聲響亮,其實後頭還接著「四竹塹、五諸羅、六大里杙」,舊名「大里杙」的大里是當時台中最富庶的地區;「杙」指綁船的木樁,當年滿載貨物的舟筏,從鹿港進入烏溪(俗稱大肚溪)後,再沿著河寬一公里的大里溪駛進大里。大里因水運之便,在碼頭和福興宮之間形成一條街市,清代曾有詩句「大里杙頭不見天」形容當地商家雲集、人聲喧天的盛況,楊仔的阿祖也在這條街租下店面,接引市場的人潮做生意。

後來陸路發達,大里地位逐漸沒落,但楊仔少年時還看過竹筏航行河面上的景象,直到一九五九年八七水災後,原本在大里國中旁的大里溪改道,河的記憶就遠了。

直到今日,福興宮前的早市依然熱鬧滾滾,街坊阿伯大嬸一路從菜市場逛到楊仔店裡,買把鹽、提罐米酒,流連亭仔腳跟楊太太話個家常,才道別離去。

家家戶戶醃鹹菜的舊時光

楊仔回溯,日本時代阿公接手後,小店安上自己名字「楊長發」,附近五個庄只有他們一家店,因此生意愈做愈大,店裡請了十幾個夥計,還進口昂貴的日本龜甲萬醬油、森永牛奶糖,以及日本清酒、紅酒等。戰末實施糧食配給,那時糖珍貴如黃金,有人要用一甲地跟阿公換一包糖,他笑嘆:「若是有換,這馬就發財矣。」(如果換了,現在就發財了。)但在地方上做出名聲的阿公,卻因忙得沒日沒夜,三十九歲就胃出血過世了。

到了爸爸當家,時逢一九五○、六○年代大里鹹菜的鼎盛期,醃漬鹹菜的粗鹽用量大,當時鹽的產銷仍由政府管制,像他家一樣有「鹽牌」的店家生意大好;來自台南鹽場的粗鹽裝進麻布袋,一卡車一卡車地運進台中議長經營的鹽總經銷處,店家領鹽得憑「鹽單」,他記得家裡承租的倉庫,光是鹽便可存放三千公斤,可見銷量驚人。

他生動描繪少年時見過家家戶戶做鹹菜的盛況,農家在年尾稻子收割後種下芥菜,過年前收成,曬完一天放進大杉木桶裡醃漬,一層菜一層鹽,整個人踏進桶子用力踩,再用大石頭壓蓋,三個月後開封。後來農村工業化,這景象只留在大里「鹹菜巷」的彩繪裡,台灣也已不再曬鹽,現在他店裡賣的粗鹽都是澳洲進口了。

在這棟百年老屋出生的楊仔,不論從哪個話頭,都能說出一段關於雜貨典故與當地風土的故事,而翻開屬於他自己的記憶,最難忘的莫過於早年常跟著爸爸到台中第一市場補貨,父子各騎一台「雙管腳踏車」(車體有兩根橫桿,堅固適合載重)出發,辦好貨後有些自己載、有些請人用「犁仔卡」(リヤカー,兩輪拖車)運回來。每次黃昏出門,回到家已近午夜,他笑說有次他居然騎到睡著,眼睛都瞇起來了腳還繼續踩。更狼狽的是,用箱子套上布袋載回來的雞蛋,常在石頭路上震破一堆,這辛勞真非今日批發商卡車直抵店門口可以比擬。

工廠女工帶來生意新高峰

然而爸爸晚年時,因為一大筆十行紙記的欠款收不回來,加上身體不好,錢都投進醫院,同時便利商店興起,店業大受衝擊。最低潮時,家裡去算命改店名為「楊勝昌」,有「日日見財」之意,老招牌的紅漆現已微微褪色,但當年家裡還真轉了運──在爸爸過世前後的一九八○年代,大里附近農地蓋起一間間製鞋、做五金零件的小工廠,成群女工下班後來店裡採買油鹽好煮晚餐,又帶起店裡生意的高峰。

那時楊仔一邊在藥廠工作,每早得先送幾趟貨再趕到公司,「我九點打卡以前,店裡差不多就賺一千啊!」其實回台中上班兼顧店之前,他長年在彰化、嘉義各地藥廠打拚,曾以獨門配方調出幾支大暢銷的藥酒,在外期間,家裡雜貨店全靠太太撐持,街坊鄰居最認得的,也是楊太太那眼尾彎彎的笑容。

但回首往事,楊太太停下手中正在餵孫的湯匙,皺眉說當時一個人顧店又帶六個孩子,「實在顧袂來。」(實在顧不來。)直到有天被正值叛逆的大女兒氣到,她半夜急電在外地的楊仔放狠話:「囡仔變歹我毋管啊!」(孩子變壞我不管了!)楊仔趕緊包袱款款連夜坐野雞車回家。

後來他在台中另覓新職,雖然薪水砍半,但如今他臉上堆滿慈祥笑容說:「錢賺較少無要緊,家庭愛顧啊。」

一磚一櫃盡顯百年風華

兩年前退休後,楊仔陪老伴專心顧店、顧孫;坐在門口籐椅上,吹著穿過亭仔腳的風,像是一員大將告老還鄉,從商場回到最熟悉的鄰里,做著小買賣。他不時起身招呼客人,笑稱:「佇公司是眾人聽咱的,這馬是咱聽眾人的。」(在公司是大家聽我們的,現在是我們聽大家的。)

楊勝昌商店曾經發達富貴,卻始終有著與鄰里相依的日常氣味。紅磚外牆的老店還保留古早木格子窗,舊檜木櫃上掛著昭和年間的「酒類賣上增進」褒狀;店面走到底一扇門推進去,則是堆滿了孫兒玩具的客廳和臥房,幾代人的生活都能在裡面找到痕跡。

楊仔指著左鄰右舍說,如果不是九二一震倒好幾間藥房、米店等老厝,老街的樣子會更完整,從清代的福州磚、日本時代的木材榫接、戰後到現代的水泥樓房,百年的建築風貌都在其中。

消費習慣隨時代改變了,但他小本生意老實做,還依循爸爸當年的「一打賺兩罐」——他舉例如一箱成打的罐頭進貨價五百,店內便一罐賣五十元,賣完剛好賺兩罐的錢。他一邊感嘆不知店還能開多久,但每逢過年,他和太太還是不眠不休地親手做發粿來賣,自嘲兒女看他們這麼累,「驚甲毋敢接。」(嚇到不敢接。)

然而,彷彿是天性,不用雙手做些東西,沒吃老店做的粿過年,心裡就是有些不對勁,楊仔沒想改變的,或許就是如古早割稻飯般,那種傳統勞力與人情所帶來的豐足感吧。

最佳賣點 : 本書作者親訪32家遍及台灣各縣市鄉鎮的老雜貨店,記錄下店家的歷史背景、頭家們

的拚搏過程與內心話,拍下寫滿故事的臉孔與店景,並穿插老物件的典故考掘,映照出時代的光影。2022年【人客來坐版】為修訂新版。