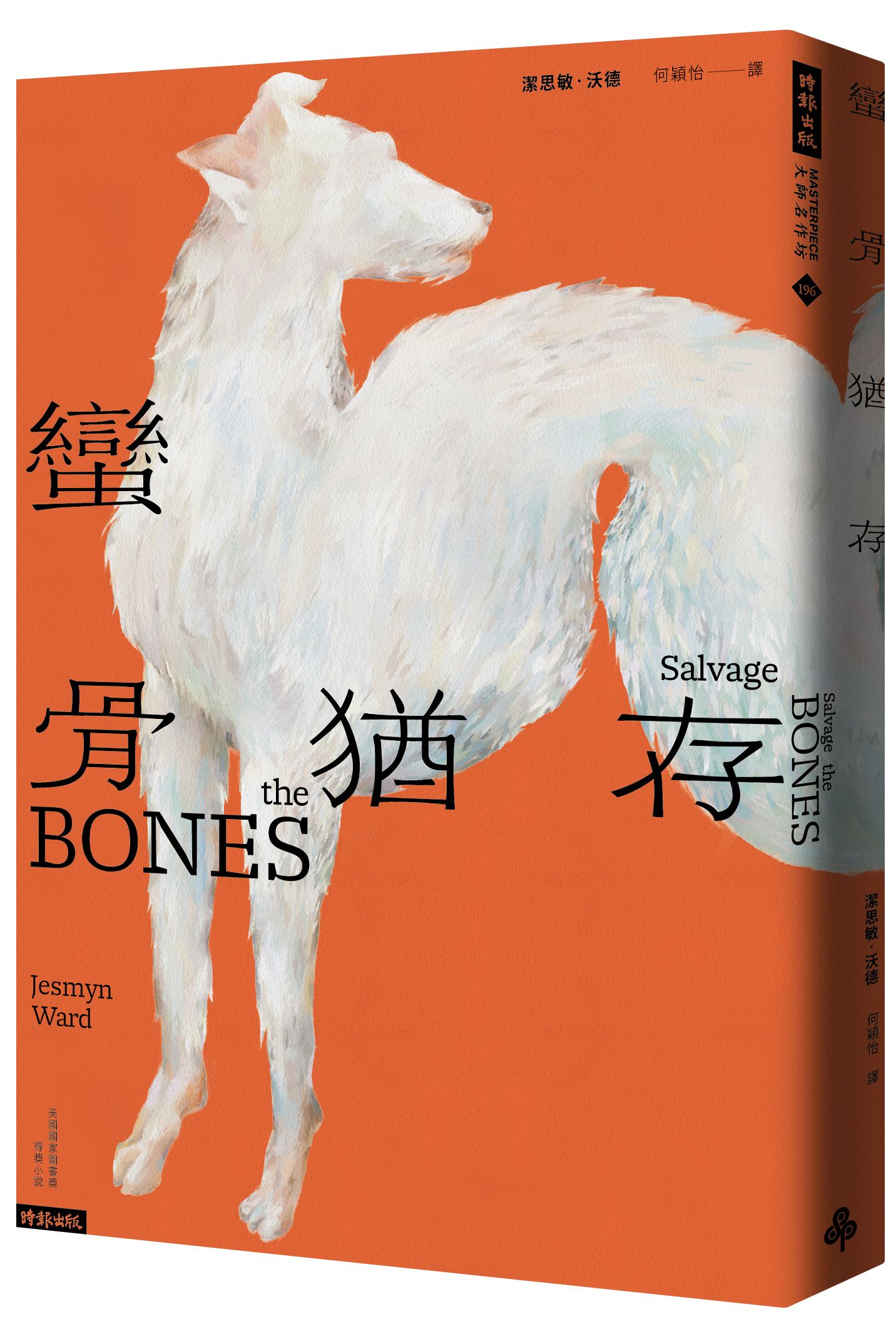

Salvage the Bones

| 作者 | Jesmyn Ward |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 蠻骨猶存:「沃德的作品讓世人了解美國在種族與社會的不公平。」──美國國會圖書館小說獎授獎辭「很少有美國作家像潔思敏‧沃德那樣清晰地面對種族和社會不公。她用優美的 |

| 作者 | Jesmyn Ward |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 蠻骨猶存:「沃德的作品讓世人了解美國在種族與社會的不公平。」──美國國會圖書館小說獎授獎辭「很少有美國作家像潔思敏‧沃德那樣清晰地面對種族和社會不公。她用優美的 |

內容簡介 愛是一種本能。 2011年美國國家圖書獎得獎小說 。 十年內,兩度榮獲美國國家圖書獎,包括《黑鳥不哭》。 2022年,潔思敏‧沃德獲頒美國國會圖書館文學終身成就獎。 一場颶風在墨西哥灣上集結,眼看就要直撲密西西比州的海灣小鎮,令愛西的父親愈來愈擔憂,有嚴重酗酒問題的他,成天都在茫,大小事早就懶得去管。愛西和她的三個兄弟正忙著儲備食物,但家裡吃的東西並不多。近來,愛西的食量有增無減,畢竟她才十五歲,而且還懷孕了。二哥噴子則是將殘羹剩飯都留著餵他的鬥犬,最近剛生一窩狗崽,卻一隻接一隻死去。至於大哥藍道爾和小弟細仔,也在種種匱乏中修補自己的童年和青春歲月。 全書架構在風災前後十二天的過程,直到重創後的驚人啟示。一個難忘的家庭,一群因母親死於難產而失恃的孩子們,寧為手足犧牲,在愛的荒蕪中拚命保護、滋養彼此,振作起來面對明天。這是一部慈悲的小說,它刻劃著家人甚至鄰人們,如何憑著愛去克服生活中的各種苦難,卻也真實地揭露底層家庭生活的無助、困厄和別無選擇,讀來教人肝腸寸斷。 「倘若書寫我的家族是我的責任,我需要無情的敘事,我不能磨平角色的銳角、愛上他們、放過他們。生活不會放過我們。」──潔思敏‧沃德 全書以一隻母狗的分娩驚人開場,過程就像戰鬥。狗全身滑順潔白,故命名為「瓷器」。素有福克納與童妮‧莫里森接班人美譽,沃德的文字能量豐沛、滔滔不絕,繚繞成強大的咒語渦流,逐步帶領讀者逼近故事核心。2005年8月,當卡崔娜颶風重創墨西哥灣沿岸時,沃德被迫撤離被洪水淹沒的家。作者藉由筆下這個必須帶著愛犬逃生的美國黑人家庭,從飽受匱乏和創傷而撕裂的家庭風暴,到摧毀無數家園的浩劫風暴,從真實災難連結到神話寓言,創造出具有普世價值、悲天憫人的故事。一部充滿詩意、啟示性且真實的小說傑作。 在匱乏中野蠻生長,在災難中毀滅重生。 《蠻骨猶存》這部小說不僅是她生命中不可跳過的故事,更是今日美國及至世界文壇不容跳過的故事。即使不公平即使廢墟一片,潔思敏‧沃德仍堅持在新世紀的密西西比州持續書寫她的家族故事,而這個「家族」也成為無數人心靈的避風港。當瓷器舔起自己剛生下的狗崽時,那是愛西從未見過的溫柔──從鬥性到母性,都是生存必須。當故事落幕,書中每回出現都不禁令人心搏躍動的瓷器,教人忍不住頻頻回望。 「孕育生命就是明白啥麼東西值得一戰,明白啥麼是愛。」 愛就是篤定,颶風也無法拔起。

各界推薦 「沃德的作品讓世人了解美國在種族與社會的不公平。」──美國國會圖書館小說獎授獎辭 「很少有美國作家像潔思敏‧沃德那樣清晰地面對種族和社會不公。她用優美的文字和令人難忘的故事來做到這一點。」──美國小說家/約翰‧葛里遜 「一部節奏明快的冒險故事……沃德寫得像場夢。」──《泰晤士報》 「新鮮而緊迫。」──《紐約時報》 「沃德用字很強大,像福克納。」──《衛報》 「精湛……《蠻骨猶存》具有經典的光環。」──《華盛頓郵報》 「文筆優美……強烈地描述了極貧,子女的孝順與真誠的鄰里精神能夠戰勝體制和自然拋出的一切。」——《每日郵報》 「緊密的家庭關係生動且扣人心弦,充滿了複雜性與細節。」──《洛杉磯時報》 「一部詩意的小說。主人公愛西生活的每一刻似乎都糾纏於熱情與暴力、愛與恨、生與死之間……她的聲音給予微不足道的生命巨大的迴響。」 ──《出版人週刊》星級評論 「小說描繪了寬廣的心靈、維護家人的堅韌之心,強烈勇猛有如一頭比特犬。」──《歐普拉雜誌》 「一個高潮迭起的故事,關於美國南方鄉村一戶人家的掙扎與友愛……雖然《蠻骨猶存》裡的人物面臨卡崔娜颶風的襲擊,可是故事無關颶風。故事關注的是面臨挑戰的人──他們如何團結一致對抗險境。」──《書頁》 「沃德用勇敢的口吻、抒情的語言描繪一個家庭血濃於水的親情,並且揭示了生活在鄉村的非洲裔美國人的貧瘠處境,以及如尖刀般鋒利的颶風來襲、海水席捲而來時的場景。一個啟人心智的悲傷故事,結尾時展露了希望的光芒。極力推薦,值得一讀。」──《圖書館雜誌》 「沃德用簡潔、流利的語言創造出令人難忘的角色……故事裡描繪的世界是在卡崔娜颶風相關報導裡很難找到的。」──《美國學校圖書館期刊》 「感情熾熱……《蠻骨猶存》描寫了一個殘酷的世界,不啻為一部優美之作。沃德飽滿深情的作品讓人想起南方那片神奇而危機四伏的土地。」──《達拉斯晨報》 「這本書實在太美了!」──《牛津美國》(OxfordAmerican) 「《蠻骨猶存》引人入勝,表面上講述了一個分崩離析的家庭的悲哀故事,實際上呈現的是一份有關於家庭、忠貞的珍貴情感。」──The Root.com 「小說以有力而詩意的語言,用堅定不移、坦誠直率的態度,展現出美麗與暴力、貧窮與韌勁。」──《太陽先驅報》(Sun Herald)

作者介紹 潔思敏‧沃德潔思敏‧沃德 (Jesmyn Ward) 密西根大學藝術碩士,目前於杜蘭大學擔任創意寫作副教授,著有小說《Where the Line Bleeds》及《蠻骨猶存》,後者榮獲2011年美國國家圖書獎,並入圍紐約公共圖書館幼獅獎及戴頓文學和平獎最後決選名單。2017年再度以《黑鳥不哭》榮獲美國國家圖書獎。她的非虛構作品包含為《紐約時報》編輯的暢銷文集《The Fire This Time : A New Generation Speaks About Race》,以及回憶錄《Men We Reaped》。《Men We Reaped》入圍美國國家書評人獎及赫斯頓o萊特獎決選名單。2017年榮獲麥克阿瑟天才獎。2018年獲選《時代雜誌》百大影響人物。2022年榮獲美國國會圖書館小說獎。目前與家人居住於密西西比州。 沃德是第一位獲得兩屆美國國家圖書獎的女性。在頒獎典禮上,她提到自己因身為一位黑皮膚的作家,過去她的作品屢遭拒絕的理由是其故事缺乏普世性,然而,她接著說:「你看著我,以及那些我所鍾愛的人──窮人、黑人、南方的孩子們、女人與男人--你便彷彿看見了自己。你看見了你的哀傷、你的愛、你的失落、你的遺憾、你的喜悅、你的希望。」 回憶錄《Men We Reaped》即將由時報出版。何穎怡何穎怡 政治大學新聞研究所畢,美國威斯康辛大學比較婦女學研究,現專職翻譯。譯有《在路上》、《裸體午餐》、《阿宅正傳》、《時間裡的癡人》、《行過地獄之路》、《林肯在中陰》、《如夢的一年》、《背叛者》、《夜空穿透傷》等。

產品目錄 第一天 光禿燈泡下的分娩 第二天 藏起的蛋 第三天 泥地裡的病 第四天 值得一偷 第五天 蠻骨猶存 第六天 穩定的手 第七天 比賽的鬥狗與球賽的男人 第八天 讓他們都知道 第九天 颶風日蝕 第十天 無窮之眼 第十一天 卡崔娜 第十二天 活著 推薦文 黑色的母親 文│連明偉

| 書名 / | 蠻骨猶存 |

|---|---|

| 作者 / | Jesmyn Ward |

| 簡介 / | 蠻骨猶存:「沃德的作品讓世人了解美國在種族與社會的不公平。」──美國國會圖書館小說獎授獎辭「很少有美國作家像潔思敏‧沃德那樣清晰地面對種族和社會不公。她用優美的 |

| 出版社 / | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786263535114 |

| ISBN10 / | 6263535113 |

| EAN / | 9786263535114 |

| 誠品26碼 / | 2682337435007 |

| 頁數 / | 288 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8X1.7CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 第一天 光禿燈泡下的分娩

瓷器整個身體往內彎,如果我不知情,會以為牠想吃腳掌,不然就是瘋了。實情是瓷器真的有點瘋,只准噴子摸牠,其他,誰都不行。牠還是頭大身體小的比特犬寶寶時,偷走全家的鞋。就是老媽買給我們的網球鞋,全是黑色,耐髒,可以穿到爛。只有老媽被遺忘的細根涼鞋不相同,紅土滲色,點點粉紅。瓷器把網球鞋全藏到家具下與馬桶後,堆起來睡覺。牠大到會跑,可以連滾帶爬下樓梯,就把鞋兒藏到屋下的淺溝。我們想搶回鞋子,牠會像松樹直挺挺擋著。瓷器以前拿,現在給,要送禮物給牠偷過東西的地方:牠要生崽了。

瓷器生娃的樣子跟老媽生小弟細仔完全不同。我們都是老媽在家生的,就是外公伐林整地後蓋的這個房子,現在我們管這塊地叫凹地。我是家中唯一女孩,那時排行最小,才八歲,不管用,不過,老爸也說老媽講了不需要幫忙的。老媽在床上生下藍道爾、噴子跟我時,頭頂只有一顆光禿燈泡照明,老爸說我們都生得快,她以為到了細仔也可照辦,誰知不行。她兩腿拱在床上,一路尖叫到底。細仔出生時像繡球花又紫又藍:老媽的最後一朵花。老爸把細仔抱給她時,她摸他也像摸花,只敢指尖兒輕碰,生怕磕翻了花粉,毀了開花。她說不要去醫院,老爸把她從床上拖到卡車,沿路血珠滴滴,這是我們最後一次見到她。

瓷器生娃則像戰鬥,這是牠的本性。為我們的鞋戰鬥,鬥其他狗,鬥這些眼睛還沒睜開、溼漉漉猛要往外衝的狗崽。瓷器渾身是汗,男孩們滿臉發光。隔著工具間棚屋的窗戶,我瞧見老爸的臉像太陽照到的水底魚,閃閃。四周安靜。空氣沉重。該下雨,但是沒。天上無星,只有凹地的赤裸燈泡閃亮。

噴子說:「甭擋著入口,你們搞得牠緊張了。」噴子是老爸的翻版:瘦、黑、矮。渾身肌肉鼓鼓。他是老二,十六歲,不過他可是瓷器的老大,牠的眼裡只有他。

藍道爾說:「牠可沒在打量我們。」他是老大,十七歲。比老爸高,一樣黑。窄肩膀,兩顆眼珠子活像要蹦出腦袋。學校裡的人認為他獃氣,可是他上了籃球場像兔子,優雅快速,腰腿子長。老爸打獵時,我都替兔子加油。

噴子說:「牠需要呼吸空間。」他的手撫過瓷器的毛,貼近聽牠的肚皮說:「牠必須放鬆。」

藍道爾說:「牠就無有一處放鬆的。」他站在敞開的入口旁,掀著噴子釘來當門戶的床單。過去一星期,噴子都睡在棚屋等瓷器生產。每晚,我等他關了燈,確定他睡了,就從後門溜到我現在站的這個位置探視他。每次都瞧他睡得熟,胸口貼著瓷器的背,整個人彎曲得像指甲覆蓋肉。

細仔抱著藍道爾的腿,靠近說:「我想看。」但是只敢把鼻子鑽進來。瓷器向來懶得理我們,細仔也不睬瓷器。但是他只有七歲,好奇得很。三個月前,哲曼那個男孩帶比特犬來跟瓷器交配,細仔就蹲在臨時狗舍上面的油桶,兩眼金金瞧。狗舍是拿脫鏈的卡車舊車斗埋在地上,再圍上鐵絲網做成。當兩隻狗交纏,細仔的手臂不斷抹臉,我喝叫他進屋,他還是不肯走,只吮著手臂,撥玩耳垂上的肉,跟他睡前或看電視一樣。我有次問他幹啥這樣,他說聽起來有水聲咧。

噴子沒搭理細仔,因為他全心專注在瓷器身上,就像男人專注屬於自己的女人。沒錯,瓷器的確專屬他。藍道爾沒說話,只是拿手擋著門不讓細仔進去。

「細仔,不行。」我也拿腿擋門完成封鎖,不讓他接近狗,不讓他瞧見瓷器屁股下的黃色黏液已經在地面從細線積成灘。

老爸說:「讓他看,他已經夠大,可以知道這些事。」老爸的聲音隱藏於暗處,環繞棚屋。他一手拿鐵鎚,一手滿把釘子。瓷器超恨他。我聽話縮回腿,藍道爾與細仔都沒動。老爸又脫離我們,像彗星投入暗處,傳來敲打鐵器聲。

噴子說:「他讓瓷器緊張。」

我說:「或許你該幫牠推一推。」有時我覺得老媽就是這樣死的。到現在我都能瞧見她下巴頂著胸口,死命推出細仔。細仔呢,抓住個啥東西硬要待在裡頭,結果,出生時反而連那東西一起拖出來。

「牠真正是不需要推啦。」

真的。瓷器身體兩側波動,齜牙,嘴巴成一條黑線。兩眼赤紅;黏液變成粉色。牠全身緊繃,皮膚下好像有千百顆彈珠,整個身體似乎要從裡翻到外。在牠的開口處有個紫紅色燈泡。瓷器開花了。

要是老爸的哪個酒友問他今晚要幹啥,他鐵定說要做防風準備。現在是夏天,夏天時,總有颶風不是來,就是走。每個颶風都強勁吹過平坦的墨西哥灣,進入二十六哩長的密西西比人造海灘,狂吹那些舊日的夏日度假豪宅,以及屋主拿奴隸船改造的客屋,再吹過泥沼河口,穿過松樹,釋放風,潑灑雨,最後力竭平息於北部。多數颶風不再迎面衝到這兒;不是右轉到佛羅里達,就是左轉去德州,只有裙角輕輕掃過我們。N年沒有颶風登陸我們這兒了,久到我都忘記要準備多少甕水、多少罐沙丁魚與罐壓肉 ,還要蓄滿幾缸水。但是老爸停在屋外的卡車上,收音機播不停,稍早,我聽到預報說第十個熱帶低氣壓雖然在墨西哥灣減弱消失,又有一個在波多黎各附近形成。

所以今早老爸猛敲我跟細仔的房間牆壁,叫醒我們。

「起床!咱們得幹活。」

細仔翻身,蜷曲面對牆壁。我坐起身一會兒,讓老爸以為我要下床,又倒回去繼續睡。兩小時後醒來,我聽見老爸的卡車收音機聲。細仔的床鋪空空,毯子扔在地上。

「細仔,撈出那些個其他酒甕。」

「爹地,房子底下無有哩。」

窗外,老爸拿啤酒罐指點屋子底部中央。細仔扎緊了褲帶。老爸又指了一下,細仔便蹲下扭爬到房底。小時我最怕爬到屋底,細仔一點也不。有時下午他消失在撐起地基的煤渣磚間,直到噴子威脅要放瓷器進去咬他才爬出來。有一次我問細仔在裡面幹啥?他只說在玩。我想像他跟狗一樣挖坑睡覺,躺在紅沙土裡,聆聽我們的腳步聲在上面的地板拖拉。

細仔臂力不錯,瓶罐像撞球從屋底滾出,碰到給乳牛洗澡的生鏽鐵槽才停住 。去年細仔生日,老爸去平日撈廢鐵的垃圾場撿回這鐵槽,叫細仔拿它當游泳池。

「投啊。」藍道爾坐在椅上,頭頂是我家的自製籃框,籃網偷自郡立公園,釘在死掉的松樹幹上。

「幾多年啦,無有東西登陸咱們這兒,根本不往這邊吹了。我小時可是年年來。」說話的是曼寧。我站在臥房窗邊角落,不想讓他瞧見。曼寧左右換手扔球。看見他,我整個肋骨啊像蠶繭裂開,一顆心振翅想飛。

「你少一副老咚咚口氣,才比我大兩歲,當我不記得當年啥模樣啊。」藍道爾接住籃板球,回傳給曼寧。

「今年夏天如果有啥玩意登陸,頂多拗斷幾根樹枝。新聞簡直不知道自己在說啥。」曼寧有黑色捲髮、黑眼珠、白牙,膚色像剛剖開的松樹心。「每次野林鎮有人被捕,他們都亂播。」

藍道爾說:「那是記者。氣象播報員可是科學家。」

「科學家我屁。」從我站的角度,曼寧似乎臉紅了,我知道那是他的臉破相,點點紅,沒紅的地方是疤。

「哦,這個颶風可著實要來了。」老爸拿手抹卡車車身。

曼寧翻白眼,對老爸翹拇指。投籃。藍道爾抓到球,抱著。

藍道爾回嘴:「熱帶低氣壓都還無有,你就叫細仔去滾那些酒瓶。」

藍道爾說得沒錯。老爸通常會儲幾甕水。他只會做罐壓食物,所以咱家總不缺維也納香腸跟罐壓肉。我們天天吃速食一清拉麵:泡湯麵配熱狗,把湯倒掉,就變成辣拌麵:乾吃則有餅乾的味道。上一次強烈颶風登陸咱這兒,老媽還活著:颶風過後,她把停電冰箱裡的肉全拿來BBQ,免得壞掉,噴子吃了一狗票辣香腸,吐了。藍道爾跟我爭搶最後一塊豬排,老媽把我們拉開,老爸笑說:她可以保護自己。早跟妳說她是乾巴瘦小卻有力的那一型,跟妳一樣壯呢。

老爸坐在卡車後面說:「今年不一樣。」有那麼一會兒,他看起來似乎沒醉。「新聞講的沒錯。每星期都有一個新颶風。無有見過這麼糟的。」曼寧再度投籃,藍道爾跑去追球。

老爸說:「我骨頭都疼了,能感覺颶風要來。」

我把頭髮朝後綁馬尾。頭髮是我的優點,唯一突出點,像杜賓狗長成白色,我的頭髮捲得像開瓶器的螺旋錐,黑色,濕的時候軟塌,乾的時候像毛燥繩子。老媽以前讓我披頭散髮,說有復古風味,既然髮質如此,不妨就享受啊。但是我瞧鏡子,知道自己其他地方平淡無奇:寬鼻、黑膚,遺傳了老媽的細瘦矮小骨架,所有曲線都疊在一起,看起來像方形。我換了襯衫,聽他們在外面說話。我們家牆壁又薄又沒隔音,接縫處剝落,感覺我人還沒走出去,曼寧就能瞧見我。高中英文老師杜多爾小姐每年暑假都給我們讀物。九年級結束時我們讀《當我彌留》,我得到A,因為全班只有我答得出最難的那題:小男孩為何覺得媽媽是條魚? 今年夏天,十年級結束,我們讀伊迪絲.漢密爾頓的《神話》 。前天我剛讀完〈八個關於戀人的短故事〉那一章,提到傑森與阿果英雄 。我在想啊,美蒂亞第一次走出去瞧見傑森,會不會跟我現在一樣,覺得強風吹過身體,整個人直哆嗦。迴盪紅土院子的昆蟲叫聲、蹦跳的球、老爸卡車收音機的藍調歌曲,全在叫我踏出門。

瓷器臉兒埋在腳掌間,尾尖翹在半空,使力最後一擠,頭一個崽出來了。瓷器的模樣像要倒立,我想笑但沒笑。血液從牠的身體緩緩流出,噴子匍匐得更近些要幫忙。瓷器猛地抬頭,眼睛與牙齒忽地張開。

藍道爾說:「小心!」噴子嚇到瓷器了。他摸摸瓷器,瓷器便站起身。自小,老媽給我們天主教教育,但是有次她帶我上老爸的衛理公會教堂。瓷器現在的動作就像那樣:被聖靈附身,耳中聽到的不是噴子,而是最神聖的聲音。我在想牠會不會覺得有隻巨大的手抓住牠,要整個擰乾牠?

細仔尖叫:「我瞧見了!」

第一隻崽頗大,撐開了瓷器的身體,隨著噴湧的粉紅色黏液滑出來。噴子接住牠,放到一旁他準備好的一疊薄薄破毛巾上,開始擦拭。

噴子說:「橘色的,跟牠爹一樣,將來鐵定是個殺手。」

那崽幾乎是橘色的,其實比較像犁過田、刨過石或者埋下死人的泥土色:密西西比紅。牠老爹就是這個色:短,矮,像一大塊紅肌肉,身上好幾處血肉結疤,鬥狗紀念物。當牠跟瓷器交配,兩個嘴巴以及瓷器的毛上都有血,說是做愛,不如說是戰鬥。這會兒,瓷器的皮膚波動,好像風吹水面,第二隻崽腳先出來,卡在那兒。

細仔尖叫:「噴子。」他埋在藍道爾的腿上,遮住一隻眼鼻,抱得緊緊,看起來很瘦很黑,夜色裡,瞧不明他的衣裳顏色。

噴子抓住狗崽的屁股,手掌包住牠的整個身軀,一拉,瓷器嗥了一聲,狗崽脫離。粉紅色的。噴子將牠放在墊子上擦拭,這才顯出牠是白色,身上點點黑,好像被噴了西瓜籽,舌頭伸出小縫隙一樣的嘴,樣子像扁平的卡通狗。死胎。噴子放開毛巾,牠滾了出來,僵硬如保齡球瓶,滾過毛巾墊,輕輕靠在紅色小崽旁,而紅色小崽正微微抖動手腳,好像眨眼。

噴子大抽了一口氣說:「尻啊。瓷器。」。又有一隻狗崽要出來。這隻先慢慢伸出腦袋,像孤獨猶豫的跳水者。藍道爾有個朋友叫大亨利,每次跟我們去游泳都這樣:沉重,小心,好像害怕自己的龐大身體、一圈圈的肥脂與肌肉會傷到水。每次大亨利這樣做,其他男孩都笑話他。曼寧笑得最大聲:牙齒像白刀,臉蛋金紅。狗崽掉落噴子的手掌,白棕色相間,這隻會動,腦袋點啊點地模仿老媽。噴子擦乾狗崽,跪到瓷器背後。瓷器咆哮。哀鳴。裂開。

雖說老爸的卡車就停在前門後面,細仔的酒瓶也砸中我的小腿肚,我還是先瞧曼寧。他捧球的方式像捏蛋,只用指尖,藍道爾說懂控球的都這樣拿球。曼寧有本事在石頭路上運球。有次我瞧見他跟藍道爾在社區公園籃球場旁的石礫路上鬥牛,運球防守、防守運球。球在他們腳間的石頭上彈跳,無法預期,像橡皮板手球亂彈,但是他們實在球藝精湛,幾乎每次球彈起來都能拍到。有時寧可摔跤也要救球,撲得身上都是貝殼與小石頭的割傷。曼寧溫柔捧著球,好像那是有血統證明的小比特犬。真希望他也能這樣碰我。

「嗨,曼寧。」我的聲音小得像氣喘。脖子火燙,比這天氣還熱。曼寧朝我點頭,拿食指轉球。

「啥麼事?」

老爸說:「妳也該起床了。幫妳弟弄那些個瓶甕。」

我差點衝口說:「我又沒法擠到下面去。」

「我不要妳去撿,我要妳去洗。」老爸從卡車車斗拿出一把許久沒用,已經鏽成棕色的鋸子,說:「我知道咱們家某個地方還有好些個三夾板的。」

我抓起兩個最靠近我的甕子,提到水龍頭下。轉開開關,滾燙呢。一個酒甕裡全是泥,我讓水一直漫出甕口,起泡沫,才拿起來搖晃清洗。曼寧跟藍道爾吹口哨,玩球,其他人也來了:大亨利、馬奇斯。我很訝異他們打其他地方來,而不是從噴子的棚屋或者麗茲貝芙阿媽的破爛屋出來,那是空地僅有的另一棟房子,這兒的地原先全是阿媽的。男孩們喝得太醉、嗑得太嗨,或者懶得回家時,就隨便找地方睡──報廢汽車的後座,老爸在哲曼加油站跟人廉價買來然後只開到咱家車道就完蛋的老舊休旅車,或者我們小時,老媽叫老爸圍上紗窗的前廊。老爸根本不管他們。一陣子後,凹地少了這些男孩很奇怪,就好像魚缸裡沒魚沒水,只放了石頭與假珊瑚,我在大亨利家起居室瞧到的那種。

馬奇斯問:「啥新鮮的,老表?」

藍道爾說:「還在想你們上哪兒了,凹地空蕩蕩的。」

甕裡的水變成粉紅色。我腳跟踏地,身體隨著嘩啦水聲搖晃,盡量不瞧曼寧,辦不到。他沒瞧我;跟馬奇斯握手呢,寬而鈍的手指整個吞噬馬奇斯的棕色瘦手。我放下瓶甕,又撿起一個,開始沖洗。我的頭髮伏貼在脖子上,像老媽以前鉤織的毯子。直到現在,冬日裡,我們都還一床疊一床禦寒,清晨醒來滿身大汗。一瓶洗潔劑滾到我腳邊,泥巴濺上我的腿肚。

「給我清得乾乾淨淨。」老爸揮舞鐵鎚走開。肥皂泡讓我雙手濕滑,滴到泥地上薄薄一層。細仔放棄尋找瓶甕,坐到我身旁玩泡泡。

「曼寧這樣早就跑來,只有一個原因,想躲夏莉亞啊。」馬奇斯抄到球。雖然他個頭比噴子小,速度卻差不多,運了球後就上那個破籃框。大亨利朝曼寧眨眨眼笑了。曼寧面無表情,只有身體在說話:肌肉像小雞蹦跳。他整個人遮住馬奇斯,擋著不讓他投籃,藍道爾在破爛泥巴球場邊鼓掌,等著曼寧抄球傳給他。負責看守他的大亨利拿肩膀擠他。大亨利幾乎和藍道爾一樣高,身架子卻寬得多,輕快優雅如陀螺。現在是真正比賽了。

我正在搖的瓶子有喀喀聲,好像掌中的零錢互擊。瓶子破了,玻璃碎裂,劃過掌心。我放開手中的東西。

我喊:「細仔,閃開!」前一刻還是粉色的手現在染紅。尤其是左手。我細聲說:「流血了!」我沒叫;我希望曼寧瞧我,卻不希望他當我是軟弱悲慘的女孩。沒法像男孩一樣忍痛就得憐惜的人。藍道爾接住曼寧的籃板球,走過來,我跪在水龍頭下沖左手,血珠在我腳邊的泥巴形成一條紅絲帶。他把球往後一扔。傷口約莫二毛五銅板大小,持續流血。

「我瞧瞧。」他壓壓傷口邊緣,血液勃勃流出,我想吐。「妳得一直壓,直到不出血。」他拉過我原本蓋在瓶口上的拇指,壓在傷口上,說:「妳來壓,我的手太髒。壓到不痛為止。」這是媽媽一向教我們的,以前我們割傷或擦破皮,跑去找她,她會先澆點酒精,然後按壓傷口吹氣,不吹後,傷口就不疼了。瞧。瞧見沒?這不是跟沒發生過一樣。

曼寧跟馬奇斯來回傳球,速度快得像敲鼓。他瞄一眼跪在我身旁的藍道爾;他的臉比平日還紅,發出打球時常有的嘶嘶聲,因此我知道他是興奮,不是在關心我。妳得壓……直到它不痛。我的胃翻攪了一下。藍道爾又壓一次,站起身,剛剛他叫我按壓時,我似乎在他的嘴角瞧見老媽,現在沒了。曼寧別過臉。

瓷器再生的崽是黑白色。白毛在脖子圍了一圈,再旋轉環繞肩膀,其他部位黑色。噴子把牠清潔乾淨後放到墊子,牠扭動鳴叫。牠的叫聲很響亮,壓過蟋蟀,就像狂歡節時在低窪城市紐奧良的凹陷街道上、戴著白頭飾、唱跳得最大聲的那個印地安人。我想要牠,因為牠一脫離瓷器就扯著嗓門唱,像紐奧良印地安人,像賞賜我這麼一頭頭髮的印地安人 。但是噴子不會送我。牠值很多錢。血統好。老媽瓷器在我們野林鎮比特犬圈中出名的,超會鎖死狗兒,扯斷牠們的脖子韌帶,其他狗碰到牠都變成雜種。牠的老爸來自幾個鎮外的哲曼,同樣兇狠。狗主人雷可是曼寧的表哥,靠牠賺了不少錢,只在修車廠打半工,其餘時間開著皮卡,載牠深入森林野地非法鬥狗。

噴子說:「真希望牠是純黑。」

「我才不在乎。」這話是對著噴子、在場每個人、棚屋裡不斷增加的狗崽說的,但是沒人聽見,因為瓷器在叫。牠的叫聲既害怕又興奮,好像我在狼河放開大樹上的垂繩跳河一樣。瓷器剪角過的耳朵朝前捲。狗崽從牠的身體滑出。看起來是黃毛夾黑紋,噴子擦過後,黑色消失了。

藍道爾說:「夜裡,血看起來像黑色。」

那狗崽純白,媽媽的縮小版。但是老媽呻吟,牠卻默默。噴子彎身瞧牠。其他狗崽都在伸腿張嘴。我們渾身汗濕,好像剛從夏日大雨中奔進棚屋。噴子搖頭,我不知道他是流汗還是流淚。他眨眨眼。食指從狗崽的純白腦門劃到胸口與肚皮。牠張開嘴,肚皮鼓起。有其母必有其女。牠是鬥士。有呼吸了。

(待續)

最佳賣點 : 「孕育生命就是明白啥麼東西值得一戰,明白啥麼是愛。」

愛就是篤定,颶風也無法拔起。