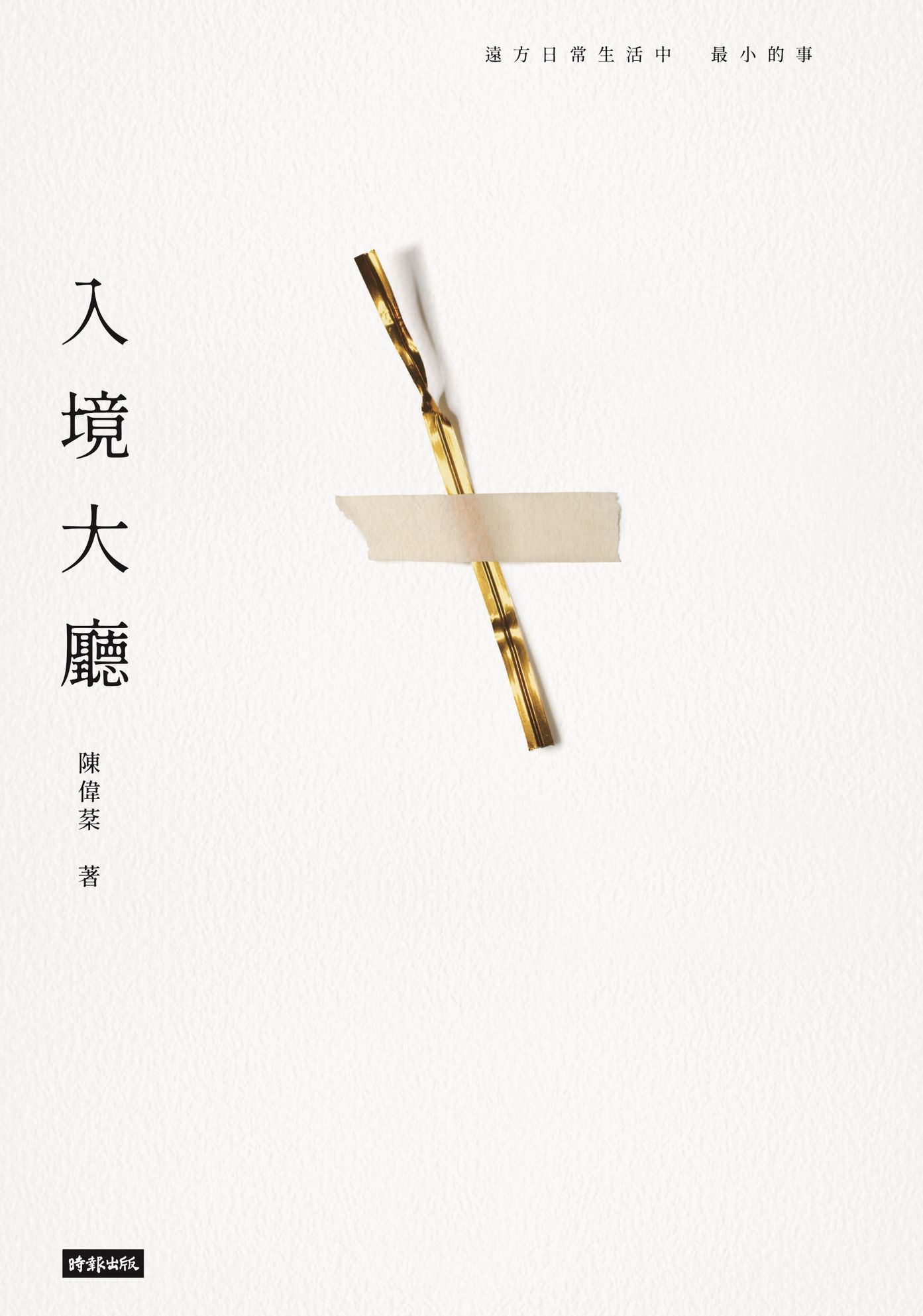

入境大廳

| 作者 | 陳偉棻 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 入境大廳:給心在他方、曾經或正旅居異鄉,以及將遠行者的安頓之書。華文界第一本直視「全球遊牧世代」生命經驗的書寫。「在臺灣以外的地方,平淡地、普通地生活,不在我們 |

| 作者 | 陳偉棻 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 入境大廳:給心在他方、曾經或正旅居異鄉,以及將遠行者的安頓之書。華文界第一本直視「全球遊牧世代」生命經驗的書寫。「在臺灣以外的地方,平淡地、普通地生活,不在我們 |

內容簡介 給心在他方、曾經或正旅居異鄉,以及將遠行者的安頓之書。 華文界第一本直視「全球遊牧世代」生命經驗的書寫。 「在臺灣以外的地方,平淡地、普通地生活,不在我們的想像範圍之內。 這本書記錄了許多像這樣因為把一處新的地方住成了舊的,而對我產生連貫意義的細小事物。」──陳偉棻 出國八天,十二天,一個月,總叫人依依不捨地想,再待久一點就好了,下次要規畫更長的假期。 然而,不斷延長旅外的時間,到了極限,是否就是落地生根?想像中帶著滿腔抱負跋山涉水的跨國冒險,其盡頭,或許也只是就地安身立命的庸庸碌碌。 到達與啟程,開箱與打包,適應與陌生,輾轉與安頓,反覆的過程中,動搖了陳偉棻對故鄉與他鄉的恆常想像,只剩下無限放大的過渡狀態。而在那些難以定義邊界,說不清出國還是回國,只是來去穿梭的往返中,同樣存在著看似稀薄的意義與稍縱即逝的幸福。 在這種似乎比進修或旅遊走得更遠,卻又不至於把異鄉化為故鄉的生活方式中,旅途中的人情,搬家、求職、簽證申請等苦差事如何具體呈現虛無飄渺的「漂泊」二字,曾有的新鮮感與不安怎樣成為瑣碎的穩定日常…… 雋永、收斂、乾淨、妥貼,關於那些未能在外地落地生根的過渡期,一份平實而溫柔的全球遊牧世代自白。 ◎2021紅樓詩社第六屆「拾佰仟萬出版贊助計畫」決選作品

各界推薦 ◎文壇真摯推薦(按姓名筆畫排序) 白 樵|作家 江 鵝|作家 宇文正|《聯合報》副刊組主任 何致和|作家 林子弘|社團法人臺北市紅樓詩社理事長 洪愛珠|作家 莊祖宜|飲食作家 陳德政|作家 葉美瑤|新經典文化總編輯 葉佳怡|作家 劉千惠|紅樓詩社總幹事 蔡珠兒|作家 盧郁佳|作家 韓良憶|作家 羅毓嘉|詩人 (以下謹依姓名筆畫排序) 在為數非寡,卻仍相對小眾的旅外文學裡,《入境大廳》為臺灣讀者別開新徑,此書除魅式,反奇觀式地,將所有異國想像規至最簡。語言平易近人,緊貼日常細節,卻不瑣碎。閱時如逢舊友,在午茶室,悠閒聽其娓述在外點滴。溫暖,真誠,調伏妥當的正向,更是偉棻筆下流溢出的可貴特質。 ──白樵|作家 會以「沒有任何顧慮的」去形容遛狗的陳偉棻,自然是顧慮萬千地看得見自身與他人「彷彿平淡無奇、卻被各種力量牽制得密不通風無可遁逃的人生故事」。我很享受也很期待讀到她在各種「細小的片刻」裡,捉捕下來的「逐漸浮現的連貫意義」。 ──江鵝|作家 我不是把陳偉棻的散文全部讀完才覺得她寫得好,而是只看了輯一〈擦肩而過〉的前幾篇,就知道她是個會寫的人。她的觀察力極其入微,而且是用溫柔的目光注視周遭的一切。無論是在機場大廳等待兒孫的老人、替人美甲的越南婦女、萍水相逢的同學同事或平凡的洗衣店老闆,陳偉棻都能把他們刻畫得極為鮮明。她描述事情的方式相當平實,不刻意煽情,也不矯揉造作,文章卻能自然流露強大故事性,讓人會想知道接下來怎麼了而一直看下去。她的文字淡淡的,完全素顏不帶任何妝扮,即使講述一段曾讓心情劇烈震蕩的經歷,也不會趁機施之藻繪,自始至終穩穩保持節制的情感態度。 ──何致和|作家 你我身旁一定都有這種類型的親友:長年旅居國外,卻非移民或在當地有長期工作。我們往往只能透過社群平臺瀏覽這些親友選擇分享的吉光片羽,卻未必有機會深入理解他們的內心。終於我們現在有了陳偉棻,《入境大廳》以老派副刊散文的平和筆法,自述著對大多數人來說這種「熟悉的陌生」,透露箇中的滋味。 ──林子弘|社團法人臺北市紅樓詩社理事長 給總是遷徙,客居他鄉和恆在半途之人。 這本書是靠岸補給,陌生人的善意,是重返航道之前那熱湯一碗。 ──洪愛珠|作家 陳偉棻漂泊人生中那些安定的閃光時刻非常動人,讀之深感共鳴,也彷彿看見平行時空裡為學術事業遊走他鄉的另一個自己。 ──莊祖宜|飲食作家 辦理出版贊助計畫數年,閱覽過百本作品當中,偉棻的散文是數一數二的好。令人印象深刻的是她溫暖的筆調,在眾多苦惱煩悶的生活經驗中,總還能照出一絲關懷微光,也連帶給予了讀者力量。海外工作雖非人人皆有的經驗,但你總聽聞有個朋友在海外長居,好奇欣羨又不甚了解。《入境大廳》或許解釋了這一種生活樣貌,同樣有困頓險阻,也同樣在奮力追求幸福。 ──劉千惠|紅樓詩社總幹事 陳偉棻寫香港和英國,讓我這個「前居民」深有共鳴,她的文字質感,我尤其喜歡。澄澈,安靜,溫暖,表層清透如淺灘,讀下去才發現,那個淺只是反光,底下暗藏瀲灩深潭,而且汩汩冒著地熱。 她的異國書寫,跳脫鄉愁苦悶、獵奇采風,雖只平淡安靜,記敘自身見聞經歷,但因真誠的同理與洞察,觸及本質情境,產生深刻動人的力量,冬日讀這本書,更覺熨貼溫暖。 ──蔡珠兒|作家 《入境大廳》輕盈優雅,親切溫婉描繪陳偉棻在外國讀博士、研究、教書,從適應異國的奔波疲憊中發掘微小幸福的情感體驗,使讀者從中窺見在煩囂之外一座懇切純真的移動城堡、一間由萬千繽紛氣球提起飛颺天際的溫馨回憶小屋。 ──盧郁佳|作家 偉棻的《入境大廳》,寫的就是這類各種「既是在這裡(香港、萊斯特、美國)」,「又不在這裡(臺灣、香港男友、一樣旅居國外的他國學者)」的人生。那麼細細織織,筆法如此溫柔老派,講香港公寓的窄仄可以從公寓裡一盞電燈開始。講美國的移民生活,講了美髮師金的故事,這些都見微知著,都好看。講萊斯特的超市與咖啡店店員與她互動,那些極微小極微小的,關於生活的細節關於季節變換的顏色,構成了一組完整的,溫潤的,「他方」影集。……與其說這本《入境大廳》乃是旅行之書,不如說,是「人生安放之書」。 ──羅毓嘉|詩人

作者介紹 陳偉棻陳偉棻 一九八二年生,美國伊利諾大學香檳分校傳播與媒體學博士,曾於臺灣、美國、香港等地工作,現任職於英格蘭中部一所綜合大學。工作的城市常常變動,不變的是放假的時候大多待在日本。 喜歡把事情慢慢地想清楚,好好地寫下來。覺得把幽微隱晦的思緒梳理清楚,並且誠懇地傳達,是負責任的態度,也是最有成就感的時刻。關於閱讀,喜歡Fran Lebowitz在《新聞周刊》上的建議:「Think before you speak. Read before you think.」

產品目錄 推薦序 生活中最美好的那幾分鐘/何致和 推薦序 日日是好日,不好的日子就讀陳偉棻/盧郁佳 推薦序 當你身在這座入境大廳/羅毓嘉 序 輯一.擦肩而過 入境大廳 鄭博士 三個天使 美甲師 金 上 美甲師 金 下 香港夢 都好 門縫下的光碟片 乾洗店的祕密 輯二.奔波 四千萬的公寓 搬家 清早出門前 牙痛 尼加拉瓜大瀑布 求職 大人式遷移 輯三.最小的事 抵達英國 最小的事 派對 關於七的數學練習 在下雪天洗車 那些不親自來就不知道的事 在地 輯四.想家的時候 提拉米蘇 傳統市場 iPad 今天的阿嬤是有錢人 奢侈品 願望清單 出關 代後記 送貨員

| 書名 / | 入境大廳 |

|---|---|

| 作者 / | 陳偉棻 |

| 簡介 / | 入境大廳:給心在他方、曾經或正旅居異鄉,以及將遠行者的安頓之書。華文界第一本直視「全球遊牧世代」生命經驗的書寫。「在臺灣以外的地方,平淡地、普通地生活,不在我們 |

| 出版社 / | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789571397467 |

| ISBN10 / | 9571397466 |

| EAN / | 9789571397467 |

| 誠品26碼 / | 2682118001001 |

| 頁數 / | 256 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8X1.3CM |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 序

一九八五年,父親是一名高中老師,通過教育部的公費甄選,到美國華盛頓進修三個月。

我當時才三歲,關於這件事的記憶幾乎沒有,但是這件事情在過去三十多年間,各式各樣的細節,被爸爸以及其他家人朋友頻繁地提起,導致我們所有人好像也一起跟他在華盛頓過了三個月。因為這對我們這個極為普通的家庭來說是不得了的大事,能出國,還不用花錢,肯定是交了不屬於我們的好運才能達成願望。

去美國三個月,好像勝過在臺灣活三十年,爸爸跟我們講美國車、美國人、美國校園、美語、美元、美國天氣、美國食物、美國交通。他還從美國寄了卡片、貼紙與髮夾給我,巴掌大的硬紙板上面挖了十條縫,每一條縫上面別一支髮夾,成對的,一共五種樣式。收到這些舶來品,我突然覺得自己是千金小姐。阿嬤跟我要,我心疼地給了她一支。很多年後,全部的髮夾早已不知去向,我給阿嬤的那支,卻始終放在她桌上容易拿取的位置,成為唯一剩下的一支。

爸爸說,去了之後真後悔沒有從臺灣帶原子筆,美國原子筆一支一美元,相當於新臺幣四十元,「夠我在臺灣買一盒!」

爸爸也說,還好同行的其他老師帶了大同電鍋,他們集體燉牛肉,配當地便宜的硬麵包,餐費立刻從一餐十美元,變成一餐一美元。

‧‧‧

二十多年後,我去美國念書,行前買了好多筆,也小心翼翼地把一個全新的大同電鍋打包。其實在我出國的二○一一年,這些東西未必需要,只是,我是家人和親戚間第一個出國念書的,爸爸說過的話像是二十多年沒有更新的教科書,成為我踏上遙遠國度的唯一行前指南。

去了美國之後,不難想像,我發現爸爸說的,以及過去二十多年我們集體創造出來的美國生活經驗,某些是實在的,某些是虛幻的。可是最鑽進心底的,是某些我相信爸爸也經歷過,他卻沒有說出來的事情。

有一次我從美國回家,一年沒回臺灣了,爸爸來接機,見了面交給我兩袋東西後就背著手往停車場方向走,讓我自己跟上。一如往常,我們不會並肩聊天,只是一前一後地走著。到了車上,我打開袋子,發現是一碗甜不辣和一碗大腸麵線。

他這時開口說了第一句話,「妳吃吧。出國就是那樣而已,開心幾個禮拜,到最後只想著回家」。

那句話像是吐露一個祕密。既然對方也有長期旅外經驗了,關於孤獨,就不妨直說了。如果我沒有出國,爸爸恐怕永遠不會告訴我,一九八五年的他,即使覺得國外的月亮比較圓,開過眼界之後,只想念臺灣的牛肉麵。

‧‧‧

去美國念書之前,我也有一點點出國觀光的經驗。第一次出國去了沖繩,團體行程,我和媽媽、姑姑,還有姑姑找來壯膽的幾位遠親。那時候都是大團,我們幾位近親遠親湊起來也不到團體中的多數。一路走馬看花,到觀光工廠就買點土產。愉快地想著,原來人家說出國觀光旅遊就是這麼回事啊。

一日晚上,那幾位遠親找我去他們房間玩撲克牌。玩完之後,我回到房間,看到媽媽氣得都哭了。

她省吃儉用讓我們出來「看世界」,是她也是我第一次出國。而我居然以打發時間的姿態,用玩撲克牌揮霍了在國外應該珍惜的每一分每一秒。在國外玩撲克牌,居然還是跟臺灣人玩,做著在臺灣也能做的事情,便是浪費。因為去別的房間打撲克牌,我彷彿大逆不道地敗光了家產,家產不是團費,而是要靠出國經驗累積的文化資本與獨特氣質。

‧‧‧

我在國外生活第十一年了。頭五年在美國,接著三年在香港,第九年開始,搬到了英國。我曾經也以「和臺灣的距離」來定義自己走了多遠,與臺灣的生活愈不相同,彷彿遠行就愈有價值。但是只要在外地夠久,總有一日會面臨一個奇異的時刻,那就是,國外的一切已經成為了日常,如果一直待下去,免不了要做那些「在臺灣也能做的事情」,那麼,究竟要如何持續地以獵奇的眼光,觀看自己的普通生活?

就算保有獵奇的熱情,在外地生活,很多時候,也僅僅就是生活,根本無奇可獵。洗衣、做飯、等待天氣好的時候出門採買,這些生活基調,不論在哪裡都差不多。有時候聽不懂人家說的英文,覺得沮喪,突然想起,在臺灣,也不是每句中文我都能正確無誤地理解。有一次看到不懂的英文生字急著查字典,發現中文是「天竺葵」,我也不曉得該不該有恍然大悟的心情,畢竟「天竺葵」究竟是什麼,用中文我也沒能真正明白。

有時候我會想,父母親嚮往的那種因為見過「外面的世界」才有的獨特氣質,是不是真的存在。我們見到的外面的世界,其實也只是別的國家的日常風景。在別人的地方生活得夠久,久到忘了自己身在國外,可能是飽經了旅途的風霜,也可能只是換個地方庸庸碌碌。

或許還有第三種可能。因為生活足夠動盪,漂泊得夠久,知道生活與期盼不能等到全然安頓好了才開始。不知道會在一處多久,也不確定之後要往哪裡去,總是在路上,只好把浮光掠影的片刻也體驗出幸福來。

住美國伊利諾州時,我每周開車到一家大型超市 Meijer 採買,必經之路是林肯大道。林肯大道的車流不多,兩旁綿延著高大的落葉木,非常壯觀。秋天是最美的季節,葉子轉黃轉紅,偶有一陣風吹來,各色樹葉便像旋轉的萬花筒一樣不斷變幻出各種風情,有時候,也下起金黃色的小雨。那片樹木那麼華美、那麼飽滿,還有彼此摩娑的沙沙聲,很能撫慰人心。有時候我都不知道自己是為了去採買才開上林肯大道,還是為了開上林肯大道而去採買。

喜歡林肯大道兩旁樹木的不只我,我看過很多人專程停車取景拍照。最美的季節只有兩、三周,之後葉子便漸漸掉落。也就是說,秋天的景色我欣賞兩三回之後,就要進入美國中西部嚴酷無生機的冬天。

有年入冬之前,我又經過林肯大道,看到一家人專程來拍照。我為他們覺得可惜,那一周的葉子不是最美的,如果他們早來一周就好了,我這樣想。對於觀光客來說,旅遊有最好的時令,去日本看櫻花,去加拿大看楓紅,或是去香港吃大閘蟹,都有最合適的時間。錯過了,那趟旅程就不免遺憾。當時我住在美國已經三四年了,我發現,對我來說,沒有所謂林肯大道最美的時節。春夏時分綠意盎然的時候,我覺得這片樹林很美,而且可以想像它到了秋天將呈現另一種更豐厚更多彩的景致。冬天,葉子掉光只剩枯枝,我又想,聖誕節就要到了,慶祝之後,樹枝很快又會長出新芽。林肯大道的美對我來說是進行式,我因為知道這片樹林過去、現在,和以後會有的樣貌,而總是充滿期盼。每一周,我都懷抱著珍惜的心情開上林肯大道。當一個地方對我有了連貫的意義,我就不再是過客,我屬於這裡,這裡也屬於我,那是我身心得以安歇的平靜時刻。

這本書記錄了許多像這樣因為把一處新的地方住成舊的,而對我產生連貫意義的細小事物。在初來乍到與落地生根之間,我沒有老掛記著臺灣,因此少了走得太遠的擔憂;我也沒有就地安家的覺悟,因此不會把任何經歷當成理所當然。這些細小的片刻,逐漸浮現的連貫意義,讓人看清楚生命被塑造的始末與軸線,讓人安頓身心,是我在每一個地方認真生活了夠久之後,所留下來的紀念。

‧‧‧

這些意義被顯明的方式有很多。

一開始在美國,天寬地闊、杳無人煙,生活可以非常孤獨。博一的時候,每周只有周二到周四三天課,每周五、六、日、一,我可以連續四天沒開口說話。四周是無邊無際的大豆田和玉米田,想回臺灣,要搭一趟巴士加兩趟飛機,包括全球最長的客機航線之一,從芝加哥到香港,超過一萬兩千公里,飛行時間十五個小時。在足夠遠的美國中西部獨自生活,自我的概念清晰得像是平原上唯一一棵高聳的樹木,每一件事情與自我的關係顯而易見,在這裡,一場派對,做一次指甲,或是一場大風雪,都能讓人更認識自己,連路邊的樹木也有無盡的意義。

就在以為自己很了解自己的時候,我搬到了香港。美國都是樹,香港都是樓。廣東話我聽不懂,食物我吃不慣,每個月超過一半的薪水付了房租,另一半讓我偶爾上館子打牙祭,讓服務生把盤子丟到桌子上。在美國生活久了所享有的餘裕與生活情趣,在香港消失殆盡。我總是很慌張,總是很擔心,覺得自己總是落後,總是苦苦追趕。薪水很好,但是房間很小;離臺灣很近,但是我抽不出時間回家。那是另一種認識自己的方式,慣常信守的價值被挑戰得體無完膚,這時候少數無論如何都想捍衛的事物,大概就是非常核心的自我價值。

在美國,認識自己的方式是「慎獨」,透過「即使沒人看的時候,還是想要做給自己看」的那些事來定義自己。在香港認識自己的過程則非常「入世」:人潮都往一個方向走,你跟不上那樣的腳步,便知道真正適合自己的,是另一種生活。

後來,我落腳英國。我住在英格蘭中部,這裡大部分的事物,都可以在香港和美國中西部的對比光譜上找到一個落點,也就是說,這裡是很中庸的,介乎兩者之間。氣溫在兩地之間,交通便利性在兩地之間,城市尺寸在兩地之間,離家的距離也在兩地之間。不曉得是英國真的太中庸,還是我已經出來混得太久,明明和英國沒有什麼淵源,適應期倒是相當短,或許根本沒有。

服務的學校旁邊有座公園,我常常去散步,那公園的面積和臺北大安森林公園差不多。有一天,我在公園一角走著,突然想,走那條直直穿過公園的路好了,這樣天黑前就可以回到信義路三段,跳上捷運就可以回家了。

這樣空間錯置的混亂,或許是因為在這裡活出了穩定的日常,也或許只是因為想家。

我父母親說的那種獨特氣質,反映的是本地與異地的二元思維,只有待在臺灣與離開過臺灣這兩種可能。我們從未想過,我會在臺灣以外的好幾個地方,輪流過上好幾年,不是旅遊,也不是移民,在世界不同的角落,過著沒有故鄉的安穩、也沒有異鄉的疏離感的生活。在臺灣以外的地方,平淡地、普通地生活,不在我們的想像範圍之內。

關於好好生活,我喜歡作家畢飛宇分析的,人們過的並不是自己「想過」的日子,也不是自己「不想過」的日子。人們過的是自己「可以過」的日子。

「可以過」的日子究竟具體是什麼意思呢?對我來說,可以過的日子是踏實的日子,是有連貫意義的日子,每天醒來願意接起昨天未完的日子繼續過,晚上睡下之前知道明天沒有懸念地也要接著今天沒過完的日子過,有這樣的心甘情願,日子就可以繼續。在外地生活,有挫折、有驚惶、有疲憊,也有各種想得到或想不到的代價,唯一沒有的,就是沒能試一把的不甘願。過去十年我走了一條陌生的路,這條路要再走遠一點我也不介意,對我來說,這就是可以過、也值得過的日子了。

二○二一年十一月

英國萊斯特

最佳賣點 : 給心在他方、曾經或正旅居異鄉,以及將遠行者的安頓之書。

華文界第一本直視「全球遊牧世代」生命經驗的書寫。