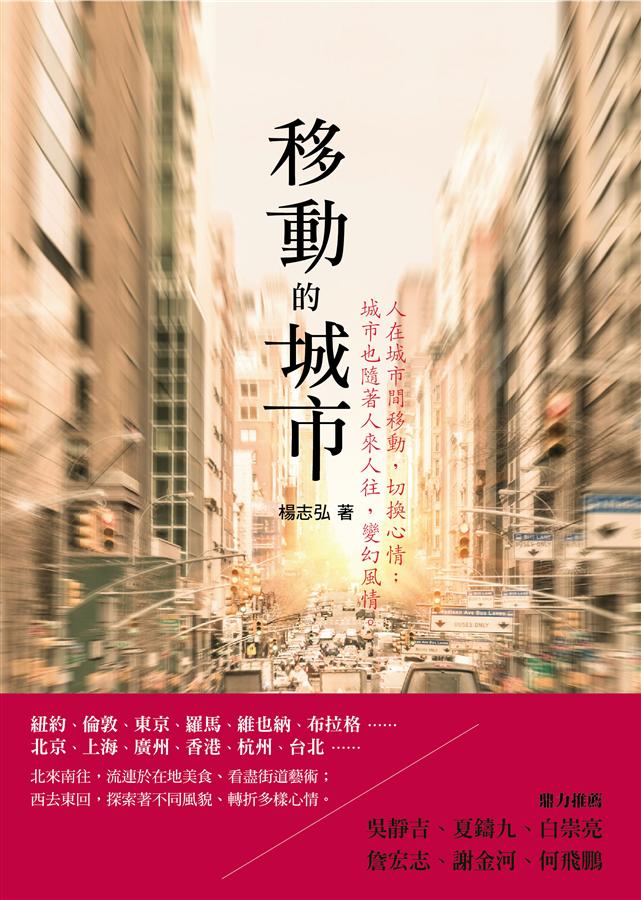

移動的城市

| 作者 | 楊志弘 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 移動的城市:讀懂一座城市尋常市民的生活,正是城市居民集體共識的生活型態,反映了城市的腔調、態度、個性、精神和情緒。綜合上述的生活現狀,也形成每座城市各自的「城市 |

| 作者 | 楊志弘 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 移動的城市:讀懂一座城市尋常市民的生活,正是城市居民集體共識的生活型態,反映了城市的腔調、態度、個性、精神和情緒。綜合上述的生活現狀,也形成每座城市各自的「城市 |

內容簡介 讀懂一座城市 尋常市民的生活,正是城市居民集體共識的生活型態,反映了城市的腔調、態度、個性、精神和情緒。綜合上述的生活現狀,也形成每座城市各自的「城市氣質」。 不同的人,建構了不同的城市;不同的城市,養育了不同的人。人有氣質,城市也有氣質。人的氣質,決定了個人的人緣;城市的氣質,影響了城市的人氣。 旅人,初到陌生的城市,匆促地走馬看花,甚至是道聽途說,難免流於膚淺,甚至誤解。大陸作家易中天的《讀城記》,在一開始「城市與人」引言中,就將孟庭葦的歌「冬季到台北來看雨」,誤成「夏季」到台北來看雨(第二頁第十五行)。唯有在台北長期生活的人,才能領悟台北冬季綿綿細雨的纏綿。反之,台北夏季的西北雨,往往來得急驟,雨滴大而急促,恐怕不適合「看」到情趣哦。 不同城市的生活方式,也孕育了不同城市人的性格。大陸各城市給予外地人也有不同形象:東北人好鬥,北京人好辯,上海人好省,成都人好閒,武漢人好爽。 再者,大陸南北兩大城市北京和上海,長久的相互較勁,更形成彼此嘲諷的城市印象。北京人自認大氣,嘲諷上海人小氣;上海人自認洋氣,看不起北京人土氣;上海人精緻小巧的小資生活,北京人不屑,譏諷是辦家家酒;反之,北京人瀟灑又隨便地找樂子,上海人也不認同,視為是窮開心。 網路上還有一則大老婆對抗小三的段子,多年來流傳不斷。這則段子描繪大陸不同地方女性發現老公在外面有小三的不同反應,這則「老婆徹夜未眠」,發揮各地方特色,分別採取法律(北京)、醜聞(山東)、暴力(東北)、自虐(山西)、報復(湖南)、懷柔(四川)、算計(上海)、或灑脫(廣東)等不同手段,以維護大老婆權益。然而畢竟是段子,不免誇張戲謔,但也十分形象,多少凸顯了各地風土人情的對比差異。 在城市間移動,很自然地形成個人觀察城市的固定習慣,如果認真一點地說,或許也算是個人觀察城市的方法吧。 一般人通常從影視、音樂、報刊、出版和道聽途說,形成對某座城市的話印象;可是,唯有親臨現場,親身體驗城市居民的食、衣、住、行和娛樂,才能覺察到城市居民生活的腔調、態度、個性、精神和情緒,真正感受一座城市的魅力。 令人嚮往的城市,通常有著獨特的「城市氣質」,一種與人臭氣相投的「城市氣質」。有的城市甚至吸引人一再舊地重遊,甚至迫使遊人忍不住要移居長住,這股拉扯著讓人離鄉背井的魅力,正是由當地人的生活型態醞釀所出來的「城市氣質」。

作者介紹 ■作者簡介楊志弘出生於台北市,台灣政治大學傳播學院博士。 現為台灣傳播管理研究協會理事長,在大陸擔任北京大學、中國傳媒大學等校客座教授。為台灣銘傳大學傳播學院創院院長(一九九九~二○○八)暨傳播管理研究所創所所長(一九九五~二○○八),獲頒銘傳大學傳播學院終身成就獎(二○一一)暨卓越貢獻獎(二○一五)。 曾擔任台灣的東森、台視、中視和華視等電視公司董事、中國時報集團撰述委員、副總編輯等職。在台灣媒體改革階段,籌設多家廣播電台、報刊雜誌及網路媒體。 曾擔任多項專業評審:「台北金馬國際影展」執行委員和評審(一九九○~一九九三、一九九五~一九九七)、「美國國際艾美獎」亞非區紀錄片評委(二○○五、二○○七)、「中國紀錄片第五~七屆國際選片會終評委」(二○○八~二○一○) 、「華語網絡傳媒榜」終評委(二○一一~二○一三)。 著有「執筆的手」、「國王的新衣」、「解剖媒體」等媒體批評專著,及「台灣地區報社總編輯職業角色」、「網路媒體研究」、「數位多媒體平台的理論與實務」、「媒體人力資源」、「媒體員工創造力」、「媒體企業再造關鍵成功因素」、「媒介化時代融合效應之挑戰」及其他學術專著論文等。

產品目錄 推薦序流動者書寫「家」的特殊感覺/夏鑄九挑動溫暖又略惆悵的旅人情懷/白崇亮世界諸多角落的驚鴻一瞥/何飛鵬在移動城市中看到城市的氣質/謝金河自序第一篇 移動心情◎離家,即回家接風時請不要問我:「待多久?」當我離去時,你的一句「什麼時候回來?」就是最好的餞行。◎思念的火車站搭火車前往異地,有期待中的想像;搭火車返程回家,則有熟悉中的回味。◎啟程與抵達之間火車站、機場,是旅人行程的開始,也是抵達的終點。無論是離去,或是歸來,少不了可說的故事。第二篇 移動途中◎人在途中,身不由己計畫趕不上變化,旅途中難免遇上無法掌控的意外。隨遇而安是旅人必須的心態。◎借問路:迷失在陌生城市也有城市並非在計畫下形成,曲折的道路,像是打結的麻花……。◎飯店是我離開家的家每當接近預定的旅館,我總有著近鄉情怯的忐忑不安……。◎漂流在歷史舞台的遊船那夜我輾轉難眠,夢中盡是三國,這是一次意猶未盡的三峽行。第三篇 移動空間◎讀懂一座城市尋常市民的生活,反映了城市的腔調、態度、個性、精神和情緒,形成每座城市各自的「城市氣質」。◎此生一定要去的城市再出發的心情,往往拉扯著我驛動的心,燃燒造訪一個個城市的激情……◎穿梭城市的河童年的記憶拼圖中,有著穿梭的河道。直到今天,我依然對城市中的河,有著糾纏不清的繾綣情懷。◎在公園,體驗城市的個性走進公園,只要你靜下心,可在其中讀到當地人的情感,體驗到這座城市的個性。第四篇 移動旅人◎帶著書本去旅行翻開書頁時,手指的觸覺、鼻子的嗅覺和耳朵的聽覺,都在按摩著旅人的想像力,這也是電子書沒有的感受。◎北京酒吧不醉人北漂的文化人常說好酒喝不醉,喝醉的不是酒。酒客喝的是過去,醉人的是未來。◎隱於三城的小確幸在城市尋找小確幸,有時候只需要隨興、不需要理由。這也正好給我在城市中,偶爾隨意任性慢活的好理由。第五篇 移動南北◎南方看雨,北方賞雪上海雨打梧桐的愁緒、北京溫酒賞雪的豪邁,都值得旅人動身前往,感受銀雪紛飛的京城豪邁,或是雨中行過梧桐樹下的上海小資韻味。◎尋找消失中的上海記憶踩在木頭地板上,軟軟地彈腳,微微晃動,耳邊響起喀吱喀吱的聲音,腦海中浮現出李安電影《色戒》中,老洋房木頭樓梯的腳步聲。◎上海的天空之城一條黃浦江切割上海,一邊的浦西,猶如洗盡鉛華的風韻女子,一邊的浦東,則像艷麗招搖的年輕俏女娘。◎北京好聲音北京出租車師傅善長、也喜愛說古論今,搭上出租車來趟「名嘴」導?的city tour,是北京最令人難忘的聲音。◎遇見梵谷黃的北京秋日黃葉紛呈的銀杏樹,雖未到滿樹黃葉的時候,然而由綠轉黃、用力裝扮秋色的氛圍,卻有著法國城堡童話般的繽紛。第六篇 移動餐桌◎旅途中的美食品嚐到出乎意料的美味,心中充滿不虛此行的滿足。多年後,城市記憶模糊了,我依然記得旅途中美食的滋味。◎舌尖上的城市印象用舌尖味覺回憶城市,秋天的城市味道,非螃蟹莫屬。我舌尖上的秋天三大美味城市:大閘蟹的上海、產帝王蟹的札榥、萬里蟹的台灣萬里。◎抵達城市的第一餐抵達目的城市的第一餐,如初戀般令我難以忘懷。多年後,依然記得酒食滋味,成為我記憶中的城市印象。第七篇 移動藝術◎走在大街上就是走進劇場大街是舞台,尤其是無論日夜晴雨,永遠不缺行人的不夜城,就是一座晝夜不停演出的大劇場。◎街頭塗鴉:城市的心跳聲塗鴉是街道的呼吸,在裡面,能聽見整座城市的心跳聲。◎在北京邂逅達利北京霧䨪令人搖頭,但將達利真跡擺在商場走道,任來客品鑒,讓人不得不豎起拇指叫一聲:「北京真牛逼!」

| 書名 / | 移動的城市 |

|---|---|

| 作者 / | 楊志弘 |

| 簡介 / | 移動的城市:讀懂一座城市尋常市民的生活,正是城市居民集體共識的生活型態,反映了城市的腔調、態度、個性、精神和情緒。綜合上述的生活現狀,也形成每座城市各自的「城市 |

| 出版社 / | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789571365008 |

| ISBN10 / | 9571365009 |

| EAN / | 9789571365008 |

| 誠品26碼 / | 2681271553006 |

| 頁數 / | 304 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8CM |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 推薦序

流動者書寫「家」的特殊感覺 夏鑄九(台灣大學建築與城鄉研究所名譽教授,南京大學宜興講座教授)

楊志弘教授是全球資訊化年代城際網絡間的流動者,他以媒體人敏感的身體、靈敏的眼睛、以及四海一家的寰宇之心,生動地告訴我們他的見聞,特別值得向建築與城市的學習者推薦此書,分享城際流動經驗。他的寫作篇章分明,前言內文標題清晰,文字易讀,配合圖解,真是媒體寫作的典範。

不用說農業社會的地點定著的「地方」體驗,相較於工業社會的「延伸」空間,越界始終是不容易掙脫的限制,對當前越來越重要的網絡流動而言,敏感的城際間的流動者用書寫表達特殊的「家」的經驗。如:「離家才認識故鄉。」「離家就是回家,回家卻是客人。」「空間不是距離,時間留下回憶。我在三城間的移動,離家就是回家,回家就是歸人!何處是家?有人等待就是家。」

對網絡社會而言,節點是流動的要害,門戶的體驗越發關鍵,於是作者告訴我們對火車站與機場的感動,「車站是遠行的起點,也是歸來的終點」。巴黎奧塞(d'Orsay)美術?對車站的再利用,倫敦的國王十字(King's Cross)車站與緊連著的聖潘克拉斯(St. Pancras)車站,它們的空間氣勢與使用經驗,現在的建築學生已經很難理解十九世紀的資產階級美學論述竟然認為這些不是建築(architecture),因為建築必須是美的建築物(building)。這種保守的美學偏見造就的的區分當然就被工業革命營造技術與材料支持的園藝師設計的水晶宮重重羞辱,被土木工程師設計的艾菲爾鐵塔歷史地復仇,廿世紀的現代建築也因此誕生。

在今天,廿一世紀資訊技術革命再度改變了我們的經驗方式,流動的空間使得建築就是媒體,是傳播、溝通力量的再現,是空間意義競爭的領域。作者告訴我們,紐約拉瓜迪亞(La Guardia)機場裡,「絕大多數人低頭,忙著網遊,因為候機大廳的休息區、餐廳、咖啡吧、酒吧提供了免費上網的iPad。

媒體人具備的社會感,作者使我們感同身受。人類歷史上最大規模的季節流動,大陸的春運,前胸貼後背的人潮密度,「見縫插針」式突破擁擠,以及,1989年作為中轉航站的香港啟德機場,無情的海關人員與航空公司地勤作業者眼中的回鄉探親老兵,他們留下的束手無策的眼神。網絡社會的流動空間裡活著的仍然是有生命的人,不幸的是,技術分工下造就的建築與城市的專業者與技術官僚們卻是目中無人。