內容簡介

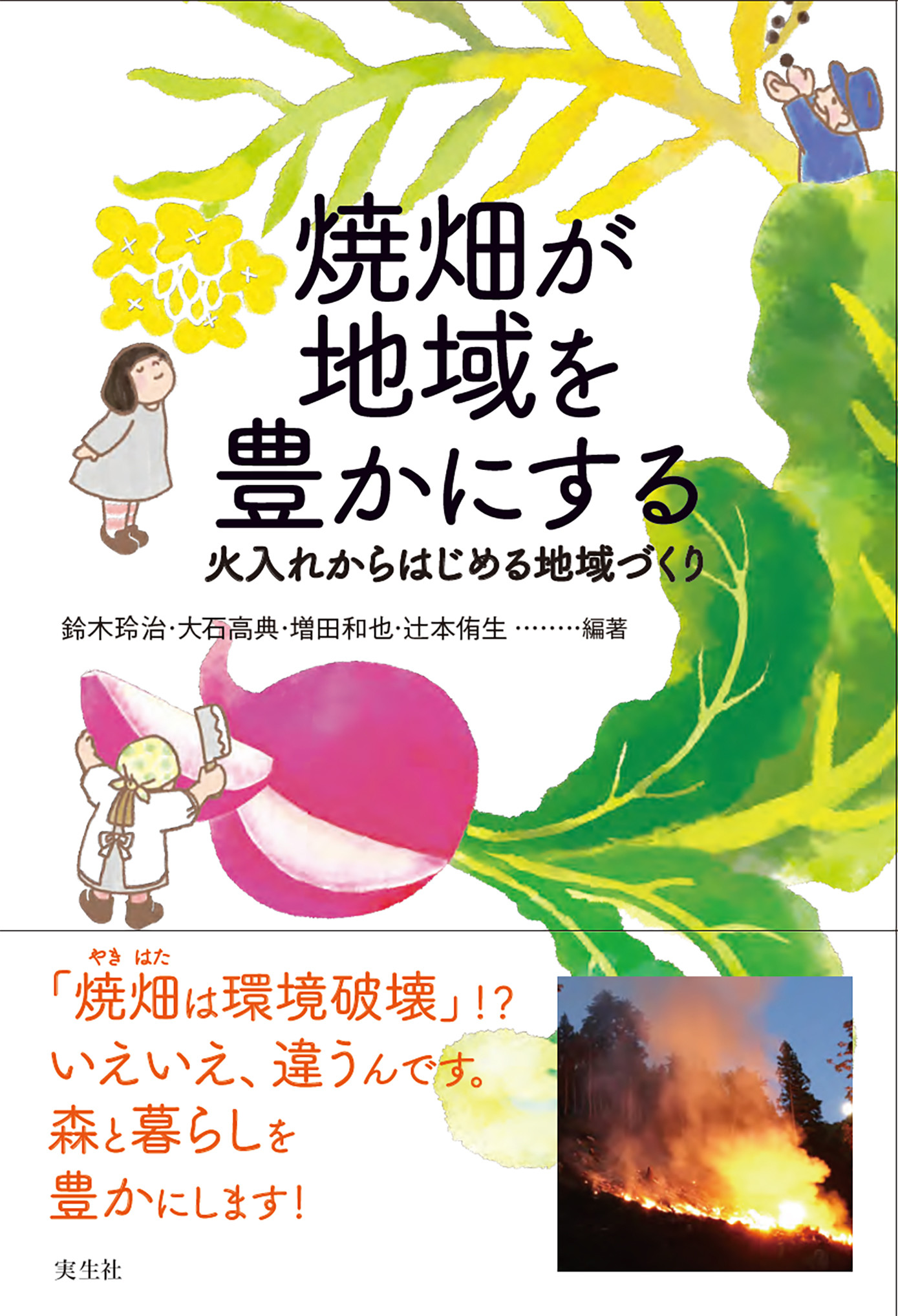

內容簡介 山を焼いて耕作地を切り拓き、作物を育てる焼畑。草木の灰や焼いた土から生じる養分は、肥料になります。日本では高度経済成長期に衰退しますが、その火は現在まで途絶えることはありませんでした。なんといま、焼畑を復活させる地域が増えています。 「環境破壊」だなんて、とんでもない!化学肥料や除草剤が不要、作物はおいしく育ち、カーボンニュートラル。在来野菜を活かした食・森づくり・地域おこしとも結びつきながら、現代によみがえっているのです。 「古くて新しい」焼畑の魅力と可能性に迫ります! もくじ ◎第1部 焼畑は「環境破壊」か――みなおされる現代の焼畑 1 今、なぜ焼畑なのか? 新たな可能性を紡ぎだす試み 鈴木 玲治 2 焼畑の現代史――「消滅」から継承・再興へ 辻本 侑生 3 焼畑は「よくわからないけれど面白い」 大石 高典 ◎第2部 全国にひろがる焼畑の輪――焼畑が豊かにする地域 4 伝統の継承と復興 4-1 継続は力なり――宮崎県椎葉村 焼畑蕎麦苦楽部 椎葉 勝 4-2 焼畑から森づくりへ――静岡県「井川・結のなかま」の活動 望月 正人・望月 仁美 聞き手・構成:大石 高典 4-3 蕎麦屋と焼畑――静岡県 焼畑蕎麦にあこがれて 田形 治 聞き手・構成:大石 高典 4-4 焼畑実践の魅力 ――静岡県静岡市 井川における実践から 杉本 史生 5 焼畑カブのブランド化 5-1「焼畑あつみかぶ」ブランド化の軌跡――山形県鶴岡市温海地域 中村 純 5-2 焼畑を活用した資源の循環利用で持続可能な森林づくり――山形県鶴岡市 温海地域 鈴木 伸之助 5-3 「灰の文化」が育む赤カブ栽培――新潟県村上市 さんぽく山焼き赤かぶの会 板垣 喜美男 6 村外者、移住者と焼畑実践 6-1 「遊び」で続けた30年――福井市味見河内町 福井焼き畑の会 福井焼き畑の会 聞き手・構成:辻本 侑生 6-2 7世代先の森づくり――熊本県水上村 水上焼畑の会 平山 俊臣 7 教育・研究と焼畑実践 7-1 焼畑は山おこし・村おこし――高知県吾川郡仁淀川町 山口 聰 7-2 焼畑再生という試みのちいさな幾きれか ――島根県仁多郡奥出雲町 面代 真樹 7-3 創造=発明作業としての焼畑 焼畑は骨董技術ではない――島根県仁多郡奥出雲町 小池 浩一郎 (コラム)焼畑のやり方として書籍にはまとめられていない、あるいは発明かもしれない焼畑の技法 小池 浩一郎 ◎第3部 山を焼く、地域と学ぶ――滋賀県⻑浜市余呉町 8 余呉の焼畑プロジェクトと「火野山ひろば」 増田 和也 9 余呉の焼畑を発展的に受け継ぐ 黒田 末寿 10 暮らしを支えた「原野」――女性たちの語りにみる焼畑と山の草地利用 島上 宗子 11 焼畑と土壌・昆虫・植物 鈴木 玲治 12 在来品種「余呉のヤマカブラ」を選抜採種する 野間 直彦 13 焼畑のヤマカブラを食べ継ぐ――おいしさに気づき、変化をめざして 河野 元子 14 結節点としての焼畑――外部者の関わりが生み出す可能性 増田 和也 (コラム)野ウサギ、ワラビ、サシバ舞う「くらしの山野」――子らと先人は出会う 今北 哲也 【番外編】漫画でわかる! 大学教員が焼畑をはじめてみた 原作・火野山ひろば/漫画・西村 佳美

作者介紹

作者介紹 鈴木 玲治京都先端科学大学バイオ環境学部教授。1971年生まれ。専門は森林環境学、土壌学。東南アジアと日本での焼畑研究に従事し、火野山ひろばの活動に参加。近年は日本各地の焼畑実践地を訪問し、焼畑を活かした里山再生の可能性を探る。大石 高典東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授。1978年生まれ。専門は人類学、アフリカ地域研究。アフリカ中部の熱帯林で焼畑農耕民バクウェレとつき合う。農学部での卒業研究以来、日本の焼畑に関心を持ち、火野山ひろばの活動に参加している。増田 和也高知大学農林海洋科学部准教授。1971年生まれ。専門は環境人類学、東南アジア地域研究。農山村における社会動態と自然資源利用の関連について研究。インドネシア滞在中に焼畑と出会い、火野山ひろばの活動に関わる。辻本 侑生弘前大学地域創生本部助教。1992年神奈川県生まれ。専門は民俗学・歴史地理学。登山をきっかけに焼畑の世界に魅了され、高校2年生の夏に福井市味見河内を訪問。以降「福井焼き畑の会」の活動に参加し、現在に至る。