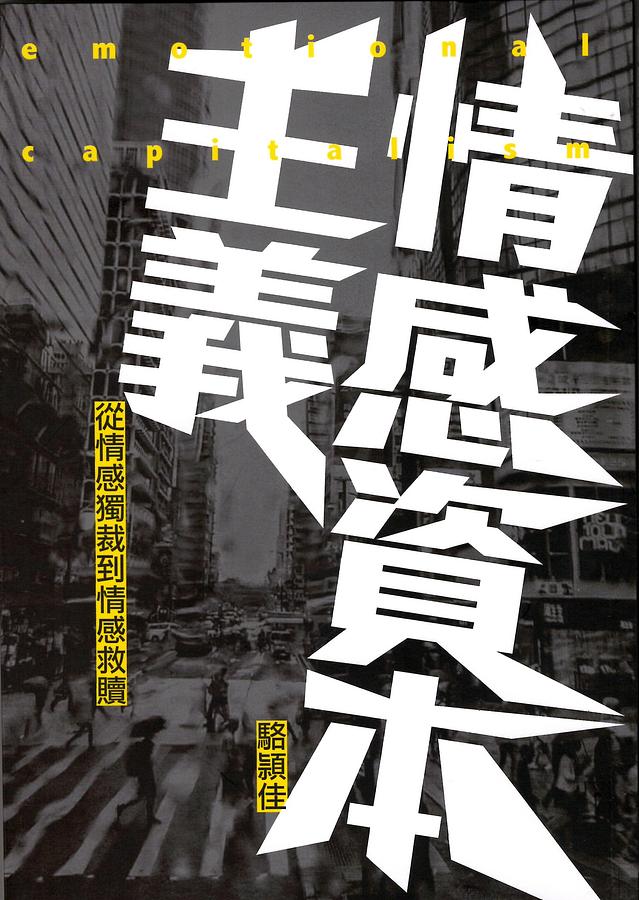

情感資本主義: 從情感獨裁到情感救贖

| 作者 | 駱穎佳 |

|---|---|

| 出版社 | 正港資訊文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 情感資本主義: 從情感獨裁到情感救贖:人非草木,但卻總是提不起勁去關心別人或社會時事?職場上總要維持平穩情緒,甚或要透支愉快感覺以展露笑容來照顧客人與上司,為工作 |

| 作者 | 駱穎佳 |

|---|---|

| 出版社 | 正港資訊文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 情感資本主義: 從情感獨裁到情感救贖:人非草木,但卻總是提不起勁去關心別人或社會時事?職場上總要維持平穩情緒,甚或要透支愉快感覺以展露笑容來照顧客人與上司,為工作 |

內容簡介 人非草木,但卻總是提不起勁去關心別人或社會時事?職場上總要維持平穩情緒,甚或要透支愉快感覺以展露笑容來照顧客人與上司,為工作場所營造輕鬆的氣氛。與此同時,從小到大都有不同的目標需要追趕,讀書時要應付大大小小的考試,工作後有數不清的業績與績效需要達成。終日營營役役,倦怠不已。但可有想過原來這一切都是資本主義為了令人好好工作而導致的問題?每天被他人或自我的隱性壓迫而弄得勞累不已,我們還有能直面情感,從中提出能量用以對抗和掙脫改變的可能嗎?作者駱頴佳博士試圖梳理近代社會哲學家韓炳哲(Han Byung-chul)、斯蒂格勒(Bernard Stiegler)、列維納斯(Emmanuel Levinas)和巴特勒(Judith Butler)的理論重點,追源溯本地找出我們被塑成「功績主體」與「倦怠主體」的原因,並反思有情緒反應不等於失去冷靜理智,提供回歸「情動主體」的方法,乃至從情感中找到改變自己、推動社會變革的可能。書中更收錄作者嘗試在不同實例上分析情感運作形式的專題文章,檢視如水般的液態情感政治如何柔性地為個人及社會帶來改變。這也是作者在自序中說到書寫此書的願望:「情感是可以幫助我們成為一個願意對他者及社會負上責任的人」和「令近年常處於犬儒及絕望的香港人能得到丁點兒啟發及幫助」。

作者介紹 駱穎佳駱頴佳,香港浸會大學人文及創作系高級講師,荷蘭阿姆斯特丹自由大學哲學博士,香港大學比較文學系哲學碩士。專著包括《邊緣上的香港:國族論述中的後/殖民想像》(香港:印象文字,2016)、《後現代拜物教:消費文化的神學批判》(新編)(香港:FES Press,2010);另有專文〈一個異中尋同的普世主義者︰巴迪毆眼中的聖保羅〉及〈作為克服法倒錯的神學家:齊澤克眼中的聖保羅〉,收在陳錦輝編《一切:聖保羅與當代思潮》(香港:德慧文化,2016);〈責任與困苦︰論尼采與列維納斯的身體倫理學〉收錄在黃國鉅編《尼采透視》(台北:五南,2017)及〈法外狀態下的生命政治:論褔柯及阿甘本的修煉轉向〉,收在陳錦輝編,《裝置一切:技術—生命-政治》(香港:德慧文化,即將出版)。

產品目錄 序一 尋找抗爭者的主體/許寶強序二 情感能夠是政囼,也能夠是救贖/谷淑美自序 不否定理性感覺先行/駱頴佳導論 情感資本卜義:一種力必多經濟學的分析 第一部份 情感資本主義的主體性危機:論轉化情感生命的各種可能1 從功績主體到倦怠主體:韓炳哲(Han Byung-chul)論情感資本主義的情感獨裁2 從倦怠主體到情動主體:斯蒂格勒(Bernard Stiegler)論精神窮困下的美學救贖3 從情動主體到倫理主體:列維納斯(Emmanuel Levinas)論苦感相隨的他者倫理4 從倫理主體到哀悼主體:巴特勒(Judith Butler)論脆危生命下的哀悼倫理 第二部分 情感資本主義下的反抗:論力必多政治的空間、身體與宗教面向(論文選輯)1 小店:反資本主義的「異托邦情感空間」?2 異托邦作為「情感性的靈性空間」:以《深夜食堂》作例3 空間政治的情感轉向:以雨傘運動作例4 向「速度利維坦主義」說不的思想家:維希留(Paul Virilio)對競速社會的批判5 犬儒抑或解放:《100毛》的快感政治6 「瀆神」作為方法:班雅明(Walter Benjamin)與阿甘本(Giorgio Agamhen)對經濟學的批判 第三部分後記 自由之夏的良知覺醒作者專訪:〈柔性抗爭集體哀慟 高歌連結你我〉/潘曉彤參考文獻

| 書名 / | 情感資本主義: 從情感獨裁到情感救贖 |

|---|---|

| 作者 / | 駱穎佳 |

| 簡介 / | 情感資本主義: 從情感獨裁到情感救贖:人非草木,但卻總是提不起勁去關心別人或社會時事?職場上總要維持平穩情緒,甚或要透支愉快感覺以展露笑容來照顧客人與上司,為工作 |

| 出版社 / | 正港資訊文化事業有限公司 |

| ISBN13 / | 9789887890751 |

| ISBN10 / | 9887890758 |

| EAN / | 9789887890751 |

| 誠品26碼 / | 2681927025000 |

| 頁數 / | 272 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8X1.4CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 摘自導論〈情感資本主義︰一種力比多經濟學的分析〉

近年人文社會科學界都有所謂「情感轉向」或「情動轉向」的研究取向出現。不同的人文社會科學(文化研究、性別研究、社會學、人類學、心理學、政治科學以及哲學)都紛紛從「感覺」、「情動」、及「情感」的概念框架出發(後面我會仔細區分三者的異同之處),分析及批判各種的社會文化現象,特別想呈現政治、文化及經濟如何透過上述三者來影響及生產出人類的「生活形式」(form of life)、身分認同及世界觀。正如伯朗特指出,情動理論的出現,可視作意識形態歷史上的另一階段的發展,也叫我們注意到對日常生活的了解、想像、反應及評價,往往受著一種自身不大為意且隱性的情動力所影響,並構成我們的常識(common sense)。由於看不到卻感覺到的情感要透過符號、媒介式敘事等形式具象化地傳達予他人(身體/意識),所以,情感是需要「做」出來(the “doing” of emotions)或生產出來,這種特性讓喜歡細微細眼地對文本作分析的文化研究與媒體研究來說,也就打開了新的角度來處理各類文本,不只找出文本當中的符號意義,還有背後各種的情感(如快感、恐懼、厭惡…….)操作。

當然有一個較複雜的問題是,在今日眾多有關「情感」的人文社會科學著作裡,「情動」(affect/affectus)、「情感」(emotion)、「情緒」(mood)與「感覺」(feeling)往往交錯地使用,但三者雖有關連卻不完全相同。正如馬蘇米指出,情動不是一種個人感覺(a personal feeling)而是先於個人(pre-personal);感覺則涉及個人;情感則較社會性(social)。在西方哲學界,對情動思考甚深的是斯賓諾莎(Baruch Sponiza)。在《倫理學》(全名為《依幾何次序所證倫理學》Ethica Ordine Geometrico Demonstrata,簡稱《倫理學》)一書中,他指出,人的行為往往不自覺地受制於一種隱性的、難以明言的一皇情感的張弛/密度(intensity)及氣氛所影響,從而令自已的行為及意識作出改變,而這種情感的張弛經驗就是情動,所以情動也是身體的狀態,是連續流變的。

自序 : 摘自〈自序〉

不否定理性,但不能否認,我們的生活日常往往是感覺先行。

要描述當下的香港,很多人會詞窮,但講感覺,很多人會立時從對她的愛恨中找到一點凌亂卻真實的觀感,例如厭煩、失望、或悲、或喜。感覺的威力很大,卻又很subtle(微妙纖細的),甚至到一個地步超越了語言,並擺脫語言的限制,構成翻天地覆的力量。2019年香港的「反送中」示威,我們見識過「義怒」帶來的剛性威力,令一班年輕人冒死走上街頭;也見識過「哀慟」的柔性力量,令一班母親走到廣場為受傷的年輕人發聲。情感蘊藏著極大的力量,甚大可推動歷史的發展。

這本書注定吃力不討好,因為它要用文字捕捉當代社會政經文化的情感操作,由情感動說到情感政治,由情感的不自由說到情感的自由,由情感的單一說到情感的多元,越說越雜,越寫越多,無他,因為我們都是活在情感的世界裡,被情感控制,也嘗試控制情感,進退維谷。

我不是那上寫得多、寫得快的人,就著一些課題,我需要很長久(能力才情有限)才能下筆。在上一本書《邊緣上的香港︰國族論述中的(後)殖民想像》(印象文字,2016),我探討了情感國族主義的問題,但發覺仍有很多深入的問題未想通想透,特別是對情感文化理論及哲學的思考。於是這幾年就著相關現象和走向作分析,並重新寫了一系列的文章去探論與爬梳「情感哲學」的學術脈絡(第一部分的文章)。所以,這本書不能視為一本完全回應當下政治經濟處境的時令讀物。它雖不無時代痕跡,反之,它更多的是我對近代情感文化理論及哲學的反省。當中闡述的現象或個案例子,或多或少只是容我進行理論反思的參照。這或是讀者進入本書時要注意的。

當然,本書是有它的問題意識。我想指出情感是可以幫助我們成為一個願意對他者及社會負上責任的人(見六四悼念、雨傘運動及反送中運動),但反之亦然,道德冷漠往往也是源於情感上的麻木,例如時刻覺得怠倦、沉悶、受傷或抑鬱,以致再無心力去關心社會及他人,甚至只將心力放在自己身上,而變得自我中心(當然更差的是連自己也放棄)。但情感的麻木是天生的嗎?抑或背後埋藏了更複雜的政治、經濟及文化元素在影響?本書將嘗試指出,後者比前者有更大的決定因素,而關鍵來自我們身處一個不斷令我們疲倦及自戀,卻又講求情感勞動及消費的情感資本主義社會。但我並不只想進行眼下問題的剖析,更想進一步推進探討怎樣重新激活或恢復情感的倫理性――一種關心他者的責任倫理?當中又涉及到哪些外在的條件及因素,例如空間或他者的因素?後者在第二部分的文章會有深入的討論。因此,本書的討論內容雖然紛雜,但每篇均帶著上述問題意識作分析,我亦希望本書能令近年常處於犬儒及絕望的香港人能得到丁點兒啟發及幫助--這是我寫作的卑微願望。

最佳賣點 : 本書以近年學界的熱門話題「情感政治」為題,試圖以近代社會哲學家如韓炳哲、斯蒂格勒、列維納斯等為理論資源,反思如何從情感中找到改變自己、推動社會變革的可能共,並附以大量社會案例作分析,訹助讀者理解最新當代歐陸理論發展。