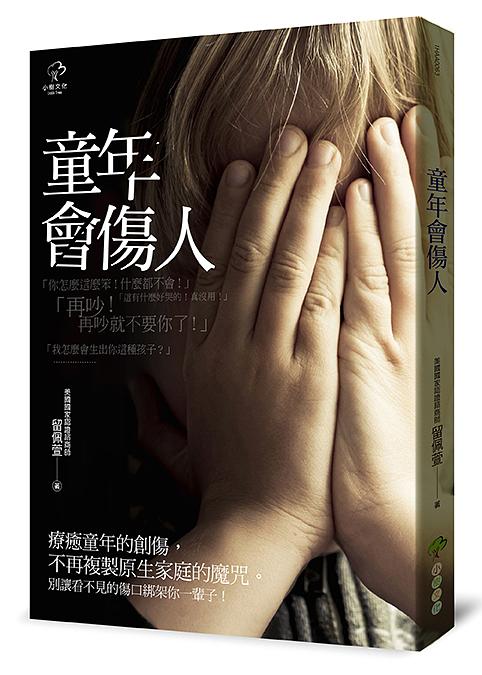

童年會傷人

| 作者 | 留佩萱 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 童年會傷人:●了解原生家庭的影響,不再複製童年的創傷。●覺察你的教養盲點,給孩子一個更好的原生家庭。●你也曾在原生家庭中受到傷害嗎?這本書將療癒你最深沈的傷痛。 |

| 作者 | 留佩萱 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 童年會傷人:●了解原生家庭的影響,不再複製童年的創傷。●覺察你的教養盲點,給孩子一個更好的原生家庭。●你也曾在原生家庭中受到傷害嗎?這本書將療癒你最深沈的傷痛。 |

內容簡介 ●了解原生家庭的影響,不再複製童年的創傷。●覺察你的教養盲點,給孩子一個更好的原生家庭。●你也曾在原生家庭中受到傷害嗎?這本書將療癒你最深沈的傷痛。●如果你曾在《假性孤兒》中療癒,這本書讓你更明白童年對你一生的影響。1. 11個療癒練習,看見童年創傷就是改變的開始。 本書共有13個療癒練習,藉由作者一步步的指引與日常療癒練習,就能看見自己的童年創傷。童年創傷不容易察覺,你或許認為:「創傷」這個詞太過嚴重,我的童年並沒有「創傷」。但是,就如同作者提到的:「創傷不只有看起來嚴重的傷害,許多我們不曾注意過的,像是:家長控制慾太強、忽視、言語暴力,都可能讓孩子的童年受傷。」藉由本書13個練習,讓你看見自己的童年問題,理解與看見,就是改變的開始。 2. 揭開你的教養盲點,學會給孩子更好的原生家庭。 我們都在不知不覺中複製了原生家庭的教養模式,情緒暴力、言語暴力、忽視、嘲弄……。我們誤以為這是為了孩子好,其實只是無法克制自己的情緒。作者藉由許多嚴謹的研究資料,讓家長看見這些「隱性傷害」所帶來的影響有多大,並藉由本書的13個練習,除了讓家長擺脫自己的童年陰影,同樣可以學會用更恰當的方式對待孩子,提供孩子更好的原生家庭,讓童年不再傷人。3. 越是痛的傷口,越要即時清創。 家暴、性侵、離婚……我們都害怕與他人討論這些嚴重的傷害,但是沈默只會傷孩子更深。本書大方提出這些嚴重的童年問題,並且提出家長可以做的因應方式,藉由更清楚的資訊交流,才能即時避免、處理這些傷痛。療癒童年的創傷,不再複製原生家庭的魔咒別讓看不見的傷口綁架你一輩子原以為脫離了童年、擁有了新生,為什麼在面對孩子時,彷彿時間被倒轉,童年的傷痛在孩子身上重播。 體罰、言語暴力、父母離婚、長期忽視、家暴、有藥物酒癮問題……。 「你怎麼這麼笨!什麼都不會!」 「這有什麼好哭的!真沒用!」 「再吵!再吵就不要你了!」 「我怎麼會生出你這種孩子?」 你是否曾對孩子說過這些話? 是否曾在脫口而出後,卻又悔恨交加? 我們不想複製父母的教養模式,卻又常常發現,童年的陰霾如影隨形。 童年的傷痛不會離去,它隱藏在最深的內心、伺機而動。我們都帶著原生家庭的烙印,學會當父母,卻在學習的過程中,被痛苦的回憶牽絆、在不知不覺中,複製了上一代的教養模式。 你就是你孩子的原生家庭,你的每一言、每一行都會影響孩子一生的幸福感。了解你的教養潛在問題,學會用更恰當的言行對待你的孩子,因為,比起諮商師的治療,家長的改變才是最有效的。

各界推薦 ◎聯合推薦人本教育文教基金會副執行長/吳麗芬花蓮縣兒童暨家庭關懷協會諮商心理師、社工師/林秋芬心曦心理諮商所所長/周慕姿諮商心理師、《鋼索上的家庭》作者/陳鴻彬

作者介紹 ■作者簡介留佩萱美國國家認證諮商師 美國賓州州立大學(The Pennsylvania State University)諮商教育(Counselor Education & Supervision) 博士候選人,為美國國家認證諮商師(National Certified Counselor, NCC),主要諮商對象為小孩、青少年、大學生、以及家庭。 研究興趣包括神經心理諮商學、大腦神經科學、創傷、兒童虐待防治、兒童創傷治療、注意力缺失過動症(ADHD)、親子教養、兒童遊戲治療,以及其他心理健康議題。 曾在台灣人本教育基金會擔任札記編輯、數學想想老師,目前於《人本教育札記》、《健康遠見》、《親子天下》有固定專欄,持續用溫暖的語調,提供廣博的教養、心理健康訊息,幫助許多僵化的家庭關係找到解套方式。部落格:https: counselingliu.com

產品目錄 【推薦序】愛與改變:從理解,治癒自己的童年創傷【自序】理解過去,擺脫家庭創傷的世代枷鎖【第1部】童年創傷對孩子一生的影響第一章:自我認識──覺察你的童年創傷1. 你如何成為現在的自己?開始前,檢視你的童年:負面童年經驗測驗原生家庭塑造了現在的你【練習1】看見原生家庭對你的影響2. 沒有人在完美的家庭下長大童年創傷是多數問題的根源童年負面經驗越多的人,成年身心健康的問題比例越高在童年時期受傷害的人,比想像中還多你對待孩子的方式,決定了他未來的身心健康狀態3. 每個大人,都曾經是個孩子童年受到的「惡性壓力」不會使你堅強,只會傷你更深惡性壓力,就像綁在身上的不定時炸彈受傷的童年會導致大腦受創你仍然可以改變自己的未來4. 童年創傷的印記,一直跟隨著你無法擺脫的童年陰影兒時的依附關係,影響將來的親密關係覺察到童年在你身上留下的印記第二章:探索本源──童年如何影響你的教養模式1. 童年如何影響你的教養模式無形中複製的親子關係大腦科學實證:教養方式,代代遺傳家庭傷害,不是從你開始原生家庭的傷害,不是你的錯2. 孩子,我不是故意要傷害你沒有父母會故意破壞孩子的童年童年傷害不是從你開始,但是可以從你開始改變3. 你就是你孩子的原生家庭在你心中,孩子的未來是什麼樣子你提供給孩子的原生家庭,塑造他成為什麼樣的人了解自己的行為對孩子的影響,就能為他提供更健康的童年4. 停止複製原生家庭的教養觀我們無法改變自己的原生家庭,但是可以改變孩子的原生家庭理解過去,你就能夠改變斷開世代的傷害枷鎖【練習2】想像孩子未來的模樣第三章:當管教成為傷害──打罵教育、直升機父母的危害1. 從孩子的大腦結構,了解教養模式對孩子的影響孩子的大腦發展順序:情緒腦→理智腦上層腦掌控情緒,下層腦掌控思考與決策父母的教養方式決定孩子的行為模式2. 打罵、恐嚇、威脅只會不斷啟動孩子的情緒腦當大腦感到危險時,身體就會進入「反擊或逃跑」模式當孩子被下層腦掌控,就錯失了練習思考的機會同理+情緒辨識,幫孩子啟動上層腦3. 再「適當」的體罰管教,都只會對孩子造成負面影響所有研究都顯示:體罰的負面影響跟肢體虐待差不多打一巴掌再給一顆糖反而更糟體罰只會啟動孩子的下層腦,讓孩子錯失學習機會父母也會被下層腦掌控,對孩子做出衝動行為4. 看不見的傷口:言語暴力反而傷害孩子更深言語暴力讓人信心低落情緒傷害,就和肢體暴力一樣嚴重批評話語,建立了孩子的負面核心信念5. 直升機父母讓孩子過度自我批判、焦慮與憂鬱家長控制慾越強,孩子越容易自我批判控制型家長讓孩子容易放棄與過度依賴放手,讓孩子從錯誤中學習6. 成績不好,爸媽還會愛我嗎?別讓孩子覺得「考得好,爸媽才會愛我」父母期望過高,孩子表現反而較差不要為了成績,破壞最重要的親子關係第四章:不敢說的祕密──家暴、離婚、性侵1. 我才是家裡唯一的大人父母有心理疾病,讓孩子承擔大人的責任酒癮家庭中,孩子被迫扮演的各種角色釐清問題來源,尋求專業協助【練習3】寫下自己的負面核心信念2. 目睹家暴:另一種隱形的傷痕目睹家暴,將成為孩子看不見的傷痕儘管不是直接受害者,家暴也會對孩子身心帶來巨大負面影響停止家暴,讓童年遠離暴力陰影3. 爸媽離婚,是不是我的錯?離婚如何影響孩子,取決於大人面對離婚的態度離婚後,不要讓孩子捲入大人的紛爭把孩子的需求放在第一位4. 離婚後,看見孩子的需求,孩子也能健全成長從宣布離婚起,陪伴孩子度過離婚離婚後,和對方從伴侶變成商業夥伴讓孩子知道爸媽仍會扮演他生命中重要的角色5. 難以啟齒的祕密──有人性侵我!許多人一輩子都承受「祕密」帶來的傷痛兒童性侵害,比我們想像中還普遍不敢說出口的祕密,讓孩子終身付出慘痛代價否認與指責無法刪除孩子被性侵的事實該怎麼避免兒童性侵害?6. 預防兒童性侵害的五大步驟步驟一:了解兒童性侵害步驟二:保持警覺,減少機會步驟三:和孩子談談身體自主權與性侵害步驟四:察覺症狀步驟五:適當回應孩子【第2部】從現在起, 改變你與孩子的一生第五章:父母課題──理解你的教養模式,就是改變的開始1. 當個「有意識」的父母,讓孩子遠離惡性壓力了解自己的言行對孩子的影響孩子有可以信賴的大人,就有能力面對各種逆境2. 檢視童年,就能給孩子更好的原生家庭檢視自己的童年經驗了解原生家庭帶來的影響【練習4】檢視你的原生家庭我正在提供孩子怎麼樣的童年? 【練習5】分析你的原生家庭【練習6】檢視你的教養方式 清創你的童年傷口,給孩子良好的原生家庭【練習7】我決定給孩子「健康的童年」誓言3. 停止當個情緒化的「反應型」家長調節情緒,從練習覺察情緒開始練習覺察,擺脫教養中的「自動駕駛」模式做好事前準備,建立自己的「情緒急救計畫」【練習8】情緒急救計畫表4. 以大腦科學為基礎的管教法改變看待孩子的眼光管教孩子前,先問自己三個問題你想要孩子用情緒腦還是理智腦?5. 我被情緒掌控了,怎麼辦!?深呼吸──九十秒鐘的力量教養紅綠燈──紅燈停、綠燈行、黃燈要小心【練習9】紅燈停下來,綠燈再行動父母先照顧好自己,才能好好處理孩子的問題第六章:改變你的教養觀──用更健康的方式,提供孩子更好的原生家庭1. 接納孩子的情緒,讓孩子覺得被理解讓孩子了解,每一種情緒都是正常的接納孩子的每一種情緒同理+傾聽,父母可以這樣做【練習10】接納孩子情緒的日常練習說出情緒,啟動上層理智腦2. 父母就是孩子情緒的教練孩子也需要練習覺察自己的情緒從繪本中跟孩子談論情緒由玩樂中學習自我調節家長是孩子學習情緒處理最好的典範3. 孩子需要的是與父母連結,不是隔離用「連結法」取代「隔離法」不要因為成績,破壞了親子關係給孩子專屬的特別親子時間4. 良好的親子關係,是成年幸福的關鍵用正向語言讚美孩子正向語言不是只有「讚美」【練習11】二十秒的親密接觸【結語】從現在開始,當個有意識的父母

| 書名 / | 童年會傷人 |

|---|---|

| 作者 / | 留佩萱 |

| 簡介 / | 童年會傷人:●了解原生家庭的影響,不再複製童年的創傷。●覺察你的教養盲點,給孩子一個更好的原生家庭。●你也曾在原生家庭中受到傷害嗎?這本書將療癒你最深沈的傷痛。 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789865837747 |

| ISBN10 / | 9865837749 |

| EAN / | 9789865837747 |

| 誠品26碼 / | 2681470235000 |

| 頁數 / | 256 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 【推薦序】 愛與改變:從理解,治癒自己的童年創傷 / 吳麗芬(人本教育基金會數學想想國總監、父母成長班資深講師)

人本心理學家佛洛姆(Erich Fromm)在其經典著作《愛的藝術》(志文出版社)裡說:「愛包含著照顧、責任、尊重與了解……如果缺乏尊重,則責任很容易質變為控制和佔有……如果不了解一個人,就不能尊重他;照顧和責任如果不以了解為導引,就是盲目的。」了解,實在是愛的基礎啊!

然而,對許多人來說,「控制一個人」比「了解一個人」簡單多了,因為大家都是那樣長大的,控制的手段根本就是從小耳濡目染,以致習以為常到腦神經已經沒有其他連結,比方說:「你再這樣試試看,我不要你了!」「你如果現在不吃這個菜,等一下也不能吃蛋糕。」「下次再打破碗,就不准你吃飯。」「這次考試如果一百分,就給你一百元獎金。」「我為你犧牲這麼多,你就是這樣報答我的嗎?」……。這些威脅、利誘與情感勒索,是我們從小聽慣的話,等當了父母也幾乎無縫接軌的用在我們的小孩等親密家人身上,等小孩長大,說不定還加倍奉還給我們!事實上,活在這種負向文化的輪迴裡,沒有人是快樂的,既然如此,為什麼不改變?

改變是需要信心的!美國心理學家馬丁‧賽利格曼(Martin E.P. Seligman)著名的認知科學實驗「習得無助」(Learned Helplessness),利用將狗置於地板通電的環境,讓牠除了無處可逃,且對於電擊的發生既無法控制也無法阻止。然後換去半邊地板通電、半邊沒通電的環境後,當電擊來時,即使把狗拉去沒有通電的一邊,狗卻又會回到有電的那半邊去,然後繼續在恐懼中捲身哀鳴。這個實驗讓我們看到:「無法靠自己力量終止電擊的狗」是如何變得聽天由命、不再相信自己的努力是有用的。天生沒有「無助感」的狗,竟然因此信心潰散、「習得無助」,而無助感的消除,還要歷經三十~五十次的實驗協助才能奏效。

人雖然不是狗,但回想我們自己的成長歷程,難道沒有習得無助的時候嗎?當我們面對那些威脅、利誘與情感勒索的時候,最後不也就無助的順服了嗎?長大後的你,花過多少時間去「消除」它呢?無助感累積越多信心越無,即使想要改變,往往也會感到舉步維艱,童年留下的傷害,莫此為甚!

「愛」是需要學習的。愛的對象既然是「人」,那麼我們第一件要學的事情就應該是去了解「人」,而且從自己了解起,不是嗎?佩萱曾經跟我一起在人本教育基金會工作,每年我們都親眼見證許多決心改變的爸爸或媽媽,在知識與社群的支持下走出困境。如今,佩萱出版了這本書,無疑將會幫助更多人因為「了解自己」而重新獲得改變的力量。

這真是一本非常適合所有成人閱讀的「自療書」,很重要的一點是,你可以徜徉在佩萱溫暖博學的筆觸中,理解許多跟人的成長息息相關的科學知識,使得你對自已或孩子行為的接納,是一種了解真相後的接納,而非只是道德上認為「應該要接納」而已。

【自序】 理解過去,擺脫家庭創傷的世代枷鎖

提到原生家庭,你會想到什麼?

擔任心理諮商師以來,我遇見的每位個案因為生活上的問題來到諮商室,這些困擾可能是:壓力過大、焦躁、憂鬱、長期失眠、在情感上有問題、不斷劈腿或同時與多人交往、自尊心低落、無法控制情緒、凡事要求完美等等。通常,與個案建立起信任關係後,個案就會開始透露原生家庭發生的事情,譬如:凡事要求完美的大學生提到,從小父親就不斷跟她說:「妳這麼笨,根本考不上大學。」另一位有情感溝通問題的個案提到:「媽媽從小就很強勢,不管說什麼都無法說服媽媽,最後乾脆直接放棄溝通,照著媽媽的話做就是了。」不僅如此,還有那些埋藏許久、很難說出口的童年創傷,像是肢體虐待、被性侵、被父母嚴重疏忽,或是目睹

家暴等等。

我在美國的諮商室裡,聽到個案描述「原生家庭帶來的傷痛」,而這一年當中,也有許多遠在台灣的朋友,寫信告訴我「原生家庭的童年創傷」。信中的文字敘述著一個個痛苦的童年經歷:爸爸失控把我毒打一頓、媽媽把我的畫筆摔落一地、對我大聲吼叫、童年時期被祖父性侵、從小就被拿來和兄弟姊妹比較,不斷被數落自己有多糟、多醜、多笨、目睹爸爸毆打媽媽、媽媽情緒不穩定,當我做錯事就把我鎖在家門外……。「家」,這個安全的避風港,卻是很多人的夢靨與痛苦來源。

不管是電子郵件中的文字,或是在諮商室中聽到的故事,我深刻感受到:不管是美國還是台灣,這兩個有著不同文化、不同種族的國家,受到原生家庭的傷害卻是那麼類似。

當然,我們不能說:「原生家庭決定人的一生。」畢竟,除了家庭,影響孩子成長的因素還有很多,像是:個人特質、學校、老師、同儕、居住環境,以及整個社會的歧視與壓迫……。但是,從諮商經驗中可以看到,原生家庭的確造成很大的影響,不僅是影響你,還會影響到你的下一代。很多時候,父母會不經意的複製自己小時候的經歷來教育下一代,畢竟,那是我們最熟悉的教養方式。

雖然,我們無法選擇自己的原生家庭,也無法再回到童年,但是,我們可以讓原生家庭的傷害停留在這一刻、擺脫家庭創傷的世代枷鎖。因為,你就是你孩子的原生家庭,你對待孩子的方式將會影響孩子一生。許多經歷原生家庭創傷的人會擔心:「成為父母後,我會不會跟自己的爸爸媽媽一樣?」但是,不管是否出生在充滿傷害的原生家庭,你都可以改變、提供下一代更健康的原生家庭。你可以讓原生家庭不再充滿負面含義,而是充滿著愛、支持、溫暖與信任。

身為諮商師,我都是在「傷害已經造成」後,幫助個案復原。但是,如果父母能夠改變—接收到正確資訊、了解孩子成長過程的需求、意識到自己的行為對孩子所造成的影響—提供孩子健康的原生家庭,對孩子來說,影響力比再多心理治療有效多了!這也是這本書的目的—幫助你覺察到原生家庭帶來的影響、了解父母言行對孩子造成的傷害,然後試著改變,讓家庭創傷在你這一代停止,不再傳遞給下一代。

本書一開始,會幫你檢視自己的原生家庭,我並不是要你把過錯全部推給父母,因為家庭創傷是代代相傳,不是從你才開始。很多時候,父母對待你的方式,源自於他們小時候與上一輩的相處經歷,於是,他們用自己熟悉的教養方式對待你。但是,你不需要複製這種教養方式給下一代,你可以讓傷害在此停止。當你能夠理解過去就能開始改變,給孩子更好的原生家庭。

【摘文1 】離婚後,看見孩子的需求,孩子也能健全成長

儘管許多研究指出,離婚會讓孩子產生許多心理問題,但也有許多父母離異的孩子健全成長。離婚後,家長如何共同撫養孩子、是否把孩子的需求放在第一位,決定了離婚對孩子的影響有多劇烈。

●宣布離婚開始,陪伴孩子度過離婚

結束一段婚姻時,或許你的心裡想著:「一切都結束了!」但是,如果你們有孩子,離婚並不是結束,而是另一段關係的開始—共同撫養孩子。就算離婚後不再是配偶,你們依舊是孩子的家長。或許在你的眼中,前夫或前妻非常可惡,但是對孩子來說,父母都很重要(當然,這是指孩子沒有遭受任何虐待的情況下)。

理論上,離婚後要把孩子的需求放在第一位,先考慮什麼對孩子才是最好的。但實際上,每個人在離婚時也各自承受著劇烈的改變—像是生活方式、經濟來源、朋友圈,或是要經歷繁雜的法律程序,這些都會帶來很大的壓力。你曾經熟識的生活樣貌已經不存在,其中還可能夾雜著憤怒、悲傷、對未來的不確定性,以及失落等等情緒。當父母被這些情緒淹沒時,更難看見孩子的需求。

你可能曾經離過婚,或是正經歷離婚過程,也可能身邊的親戚朋友有人正要離婚。儘管每對伴侶的家庭狀況都不一樣、擁有的資源也都不同,但是,以下提供一些原則,可以幫助你協助孩子度過這段期間:

當父母決定離婚時,第一步要面對的就是:如何跟孩子說。和孩子宣布離婚的過程相當痛苦,你可能會害怕孩子承受不了,正猶豫到底要不要跟孩子講。但是,如果確定要離婚了,孩子遲早會知道。與其從其他管道發現,家長應該要一起和孩子宣布離婚的消息。也就是說,不管離婚的原因是什麼、不管夫妻倆多麼憤怒,兩個人都該坐下來好好討論:「要怎麼跟孩子說?」

宣布離婚的原則就是「只說對孩子最重要的事情」。你可以和孩子解釋:「爸爸媽媽相處得不好,我們試著解決問題,但是沒有辦法。」「爸爸和媽媽必須要非常愛對方才能當夫妻,但是我們已經沒有那麼愛對方了,所以決定不再當夫妻。」用簡單的說法,兩個人一起告訴孩子,不要把大人間的爭執扯進來,像是抱怨:「都是因為媽媽外遇了!」「都是爸爸的錯!」不管對另一半有多麼的憤怒或是不甘,孩子沒有必要知道離婚的細節。我們是大人,請把對孩子最重要的事情擺在第一位。

孩子聽到父母要離婚時可能會有很多情緒、疑惑,或是擔心害怕。請堅定的告訴孩子:「雖然爸爸媽媽要離婚了,但是我們還是你的父母親,我們和以前一樣愛你,對你的愛不會改變。」並且表明:「離婚是我們之間相處不好,不是你的錯、不是你造成的。」

不同年紀的孩子,因為認知發展階段不同,對於離婚的理解和反應也可能不一樣。當然,有些孩子聽到離婚消息後會哭泣、對著你大聲吼叫、甚至關起房門。但是,你是最了解孩子的人,請依照孩子的回應來反應,也給孩子時間處理這些消息。

宣布離婚並不容易,向孩子宣布之前,請花時間討論、準備、演練。孩子聽到這個消息後可能心中充滿許多疑問,請讓孩子盡可能的問問題,當然,也要事先準備如何回答。因為,從宣布離婚的那一刻開始,父母就要開始支持、陪伴孩子。

●離婚後,和對方從伴侶變成商業夥伴

從事婚姻治療的羅伯特‧艾莫利博士(Robert Emery)建議:「離婚之後,父母需要建立新的關係來共同扶養孩子。夫妻倆通常難以回到朋友關係,所以要變成商業夥伴:互相合作、給對方應有的禮貌、尊重與界線。」

在新建立的關係之下,撫養孩子是雙方一起經營的事業,要互相合作與尊重、一起考慮孩子的需求、做出對孩子最好的決定。你可以參考以下這些原則:

1. 盡量減少「失去」的東西:孩子在離婚過程已經失去了很多東西,如果可以,請父母盡量減少生活上的改變—還是可以和爸爸或媽媽見面、繼續在原本的學校上課、與熟悉的朋友和老師相處等等。如果能夠盡量降低孩子生活中的改變,孩子就有很大的恢復力能夠適應。

2. 讓孩子知道未來的變動:離婚讓孩子對未來充滿不確定性,他們不知道以後的生活會變成什麼樣子。所以,請讓孩子知道生活有哪些改變,像是哪幾天會在媽媽家?哪幾天在爸爸家?什麼時候可以見到爸爸或媽媽?如果父母其中一人搬到距離較遠的地方,請常常利用電話、電子郵件等等方式和孩子聯絡,讓孩子知道爸爸媽媽依然關心他。

3. 接納孩子用自己的方式處理失落與悲傷:每位孩子面對父母離婚的方式不同,也會展現不一樣的情緒和行為。請允許孩子用自己的方式處理失落與悲傷,不論孩子有哪些感覺,請告訴孩子:每一種情緒都是正常的、鼓勵孩子分享情緒和感覺,並接納。

4. 告訴孩子:「這不是你的錯!」:因為發展階段不同,孩子對於離婚的理解也不一樣。年紀小的孩子認知發展階段還是以自我為中心,可能會認為每一件事情都和他有關—爸媽離婚是他造成的、是他的錯。請幫助孩子理解、並且經常強調:「這不是你的錯!」

5. 讓孩子知道,父母會繼續愛他:離婚時,孩子會擔心害怕:「爸爸媽媽不愛對方了,會不會有一天也會不愛我?」請讓孩子知道,雖然你們不是配偶關係、不愛對方了,但你們還是孩子的父母、會一直愛著他。

6. 分享你的情緒:完全不表達情感會讓孩子誤以為「表達情緒是不好的」,甚至是不可以擁有情緒。你可以適當的與孩子分享你的感覺,讓孩子了解,你也因為離婚感到悲傷和難過,但是你是個大人,有辦法處理這些感覺。讓孩子知道這不是他的責任,他也不需要照顧你的情緒需求。

7. 避免讓孩子捲入大人間的紛爭:不管你和前夫或前妻關係有多麼糟糕,請不要讓孩子捲入兩人間的戰爭—不要在孩子面前講對方的壞話或是貶低對方、不要把孩子當作傳話筒或是懲罰對方的工具、不要利用孩子監視另一方的新生活、不要強迫孩子選邊站。孩子有權利和父母雙方建立良好關係,請支持和接納孩子與前夫或前妻的良好互動。

8. 協調一致的教養方式:離婚後,如果孩子要輪流在兩個家庭生活,請討論好一致的教養方式和規範,像是:哪些電視節目適合孩子看?孩子幾點該睡覺?孩子有行為問題時該如何處理?等等。當雙方有一致的教養模式時,孩子比較能夠適應不同的家庭生活。

●讓孩子知道爸媽仍會扮演他生命中重要的角色

離婚後,讓孩子繼續當個孩子。孩子不需要承擔父母的情緒重擔或是責任,應該要安心的知道爸爸媽媽還是會繼續扮演他生命中的重要角色。離婚可能對孩子帶來巨大的失落與悲傷,這些都是正常情緒。看到孩子傷心難過可能讓你難受,但是我們不可能免去孩子生命中的每一種負面情緒。孩子悲傷時需要你的支持與接納,陪他處理失落哀悼和各種情緒。用對方法協助,孩子在父母離婚後也能健全的長大。

【摘文2 】預防兒童性侵害的五大步驟

台灣社會很少談論兒童性侵害,但是兒童遭受性侵害的比率卻很高,上一篇提到了性侵害對孩子造成的負面影響,而這篇,我要介紹美國兒童性侵害防治組織「從黑暗到光明」(Darkness to Light)提供的五步驟,協助父母預防兒童性侵害。

〔步驟一〕了解兒童性侵害

在美國,大約每十位孩子中就有一位在十八歲前曾經遭受過性侵害。這些受害者中,大約有百分之三十的孩子被家族成員性侵,有百分之四十的孩子被年紀大的孩子性侵。以往,父母都告誡孩子要小心陌生人,但是數據告訴我們,兒童性侵害有超過百分之九十的孩子被熟識的人性侵,只有不到百分之十的受害者是被陌生人性侵。

兒童性侵害的發生率比想像中普遍,大部分被性侵的孩子並不會說出來,因為施虐者恐嚇與威脅、灌輸孩子:「這是你的錯」、「我這樣做是因為我愛你」讓孩子充滿恐懼、困惑與無助。兒童性侵害可能發生在你認識的孩子身上,你也可能認識施虐者,請不要認為:「這件事情不可能發生在我的孩子身上!」

所以,施虐者看起來就像一般人,有些人也有良好的工作與社經地位,像是老師、律師或醫生。當然,我們並不是要懷疑孩子身邊的每一位大人,而是要抱持謹慎態度、提高警覺。

〔步驟二〕保持警覺,減少機會

百分之八十的兒童性侵害發生在孩子與成人(或是另一位孩子)獨處的時候。當然,孩子與成人之間有單獨、正面的相處,對孩子也有許多正面影響。但是為了確保孩子安全,可以試試以下方法:

1. 孩子和其他成人獨處時,可以在不預期的情況下回來看看孩子。

2. 確保獨處場所有他人在場,選擇開放空間而非隱密的地方。

3. 離開前,可以詢問照顧孩子的人:「你們等一下要做什麼?」「有什麼計畫?」聽聽看計畫是否詳細。

4. 孩子與其他成人獨處後,和孩子聊聊天,注意孩子的心情變化。與其問:「你乖不乖?」「有沒有聽叔叔/阿姨的話?」可以改問:「剛才跟叔叔/阿姨做了哪些事情?」「叔叔/阿姨照顧你時,你最喜歡做什麼?最不喜歡做什麼?」「今天下午在這裡覺得安全嗎?」「有什麼想要跟我分享的嗎?」

5. 和照顧孩子的人聊聊兒童性侵害,一方面教育其他大人,另一方面也讓他知道你在意。

預防兒童性侵害是每個大人的責任,學校、安親班、托兒所、圖書館等等兒童會去的地方,都應該接受兒童性侵害防治訓練,學習如何察覺、通報、回應。這些機構也需要改變,像是減少不必要的獨處機會、讓不只一位大人照看孩子,以及改善隱蔽地點。每個人都必須提高警覺,傳播這些資訊給更多人。增加對兒童性侵害的重視,就可以發生的比率。

〔步驟三〕和孩子談談身體自主權與性侵害

發生性侵後,孩子通常不敢說出口,就算鼓起勇氣訴說,也不一定會說出事情的全貌。孩子不知道大人的反應,會先透露一部分,或是告訴你這是「別人」發生的事情,來測試你的回應。如果大人反應激烈,像是責備、否認、叫孩子不要亂說話,孩子可能就不願意再訴說,不再求救了。

家長平常就要多和孩子討論身體自主權、告訴孩子什麼是性侵害、身體哪些部位不該被人碰觸,並且教孩子有權說「不」。身體自主權並不是說說而已,平常也要實踐,像是擁抱前先問孩子是否同意,或是有親戚朋友想要抱孩子時,也請他們先詢問孩子的意願,當孩子表示不想被抱時,大人也要尊重,而不是數落說:「你怎麼這麼小氣,抱一下也不願意!」

父母要讓孩子知道,加害者也可能是認識的人,不一定是陌生人。如果父母能經常和孩子討論這些議題,發生性侵害時,孩子才願意說出來。

〔步驟四〕察覺症狀

每個孩子被性侵後表現出來的症狀不一樣,生理上,可能會出現生殖器官疼痛、有傷口、紅腫或分泌物,也可能出現陰道感染或尿道炎、上廁所時疼痛,也可能因為心理因素引起身體不適,像是胃痛或是頭痛。

心理和行為上,孩子可能會出現焦慮和憂鬱症狀、晚上睡覺時常常做惡夢、飲食改變、抗拒去某些地方或不願意見某些親戚、情緒轉變、成績大幅下降、自殘、行為退化,像是尿床或是語言表達能力退化、開始使用酒精或藥物,以及,出現不符合年紀發展的性相關語言和行為。

當孩子出現異常行為時,不要立刻覺得:「孩子怎麼這麼愛搗亂!」或是指責孩子:「怎麼不願意跟叔叔打招呼?真是沒禮貌!」「成績怎麼越來越差?」通常,孩子出現異常行為時,背後都有原因。請提高警覺,觀察孩子到底發生了什麼事情。如果父母找不到原因時,請尋求協助,帶孩子檢查身體,或是尋求專業心理治療師的幫忙。

〔步驟五〕適當回應孩子

當孩子向你透露他被性侵時,表示他信任你,你的回應會讓孩子知道:他是不是可以繼續信任你。

聽到性侵的消息時,請保持鎮定、不要情緒化。如果父母生氣責備孩子,或是指責孩子亂講話等等,都會對孩子造成很大的傷害,讓他不願意求救。數據顯示,只有極少數的兒童性侵通報是假的,孩子通常不會在這種事情上撒謊。所以,請相信孩子,讓孩子知道你相信他、謝謝他願意告訴你、並且稱讚他的勇氣。

詢問時請使用開放式問句,像是:「接下來發生了什麼事情?」不要刻意引導孩子。請告訴孩子:保護他是你的責任,你會盡全力保護他。必要時,請通報、尋求法律協助,以及專業心理治療幫孩子處理創傷。

聽到孩子被性侵,可能會引發父母的許多負面情緒。但是請想一想弱小無助的孩子發生這樣的性侵事件,對他來說更是恐懼。如果父母選擇否認或不作為,只會造成孩子更大的身心傷害,也讓加害者得以繼續傷害孩子。

【摘文3 】以大腦科學為基礎的管教法

聽到「管教」兩個字時,你會想到什麼?很多父母會回答:「懲罰,這樣孩子才會學乖。」

做兒童諮商時,我經常觀察父母如何管教孩子。某次在個案家中,我正和媽媽談話,五歲的女孩和妹妹在客廳玩積木。過沒多久,小女孩開始用力丟積木、製造很大聲的聲音。媽媽轉過頭對女兒說:「不要再丟積木了。」但是小女孩還是繼續丟,而且越來越大聲,媽媽越來越生氣,接著她站起來對小女孩大吼:「不是叫妳不要再丟了嗎?怎麼講不聽?不准玩了,去房間裡待五分鐘。」小女孩大哭起來,然後被媽媽拉進房間裡。關上門後,媽媽走回來說:「每次都這樣,講都講不聽!」

這是許多家庭每天都在上演的管教方式,孩子不聽話,父母就處罰孩子。但是,這樣的懲罰真的有效嗎?你覺得,被關在房間裡的小女孩真的能夠冷靜的思考:「我剛剛做錯了,我不應該丟積木。」嗎?

事實上,被關在房間的小女孩無法思考,因為她被下層腦掌控情緒了!她可能心裡想著:「我最討厭媽媽了!」「媽媽一點都不愛我!」然後,情緒越來越激動。

●改變看待孩子的眼光

孩子的大腦就像正在施工的雙層樓房,下層腦負責情緒、基本生存機制,上層腦負責思考、做決策、情緒調節等等。當這位小女孩被下層腦掌控時,她會被大情緒淹沒、無法思考、身體進入「反擊或逃跑」模式,就像前面提到的戳蜥蜴,輕輕一戳,就大幅彈跳起來,於是,這位小女孩越哭越激烈。

孩子出現行為問題時,很多父母會認為「孩子是故意的」,這樣的想法會讓你更加生氣,想對孩子大吼:「怎麼講都講不聽!」但是,孩子負責情緒調節的上層腦正在施工中,無法發揮全部的功能,孩子沒辦法每次都深思熟慮後才做決定、無法好好調節自己的情緒、無法有效克制自己的衝動,或是無法了解自己的行為對別人的影響……。也就是說,父母要對孩子有合理的期待,不能用「成人的標準」來要求孩子。當孩子出現失控行為時,也可以試著用「孩子被下層腦控制了,所以才會出現這些衝動的行為」來理解。

孩子被下層腦掌控時,父母要幫孩子重新啟動上層腦,孩子才能開始思考和學習。如果用打罵、恐嚇、威脅,只會讓孩子恐懼,繼續啟動孩子的下層腦。

若父母能夠改變看待孩子的眼光,就能換一種方式回應。下一次,孩子大哭大鬧、鬧脾氣時,請先做三次深呼吸,然後告訴自己:「孩子不是故意的,只是沒辦法有效控制自己的情緒。當孩子被下層腦掌控時,他需要我的幫忙,引導他如何調節情緒。」

如果你希望孩子成為會思考、能夠調節情緒的人,就必須讓孩子在成長過程中多練習使用上層腦。

●管教孩子前,先問自己三個問題

「管教」的原意是指「教導、學習和指導」,也就是說,管教是當孩子做錯事時,父母教育孩子的契機。

如果「教育」才是管教的目的,那麼,孩子在什麼樣的情況下能從錯誤中學習呢?美國精神科醫生丹尼爾‧席格建議父母,管教孩子時,問自己以下三個問題:

一、為什麼孩子會這麼做?

二、我想要教孩子什麼?

三、如何教孩子才是最好的方式?

若能在回應孩子之前,反問自己這三個問題,就能用另一種眼光看待孩子的問題。舉個例子:當你看到老師在聯絡簿上寫孩子今天在學校打人時,第一時間會有哪些情緒呢?你可能會覺得生氣、覺得孩子怎麼會這麼不乖,很想臭罵孩子一頓。但是,在你氣沖沖去罵孩子前,請先做三次深呼吸,然後問自己:「孩子為什麼會這麼做呢?」孩子打人的原因很多,可能是因為同學欺負他,讓他很生氣。孩子因為生氣而打人,就是被下層腦控制了,就像被戳一下的蜥蜴,做出劇烈反應。

再來,問自己:「我想要教孩子什麼呢?」如果孩子打人是因為很生氣,那麼你的教育目的就要幫助孩子建立處理生氣的方法,以及用合適的方式表達生氣的感覺。

決定了管教目的後,最後問問自己:「怎麼教才是最好的方式?」回想自己的求學階段,你會發現,當我們充滿負面情緒時—像是覺得生氣、委屈、悲傷難過時,便無法學習新知,因為當下層腦被啟動時,負責思考和學習的上層腦就被關閉了。所以,當父母在衝動之下打罵、吼叫、羞辱孩子時,只會讓孩子的大腦偵測到危險,然後傳遞訊息讓身體進入「反擊或逃跑」模式、做出更激烈的反應。一旦孩子被情緒掌控,就沒有辦法思考和學習,這樣一來,父母就錯失教育孩子的機會。

孩子的上層腦還沒完全蓋好,比較容易被下層腦掌控、做出衝動反應,像是躺在地上大哭大鬧、大聲尖叫。這時,孩子無法調節自己的情緒,他需要大人幫忙平撫下層腦、啟動上層腦,重回思考與學習狀態。

●你想要孩子用情緒腦還是理智腦?

大腦會隨著經驗而改變,父母給予孩子的經驗和環境都會影響孩子的大腦發展。如果父母的管教方式是不斷讓孩子練習使用上層腦,那麼,孩子就越會思考、做適當的決定、同理他人、情緒上來的時候知道如何處理。長大之後,孩子也更能夠處理挫折和壓力、建立良好的親密關係。

相反的,如果管教方式是不斷啟動孩子的下層腦—像是打罵、恐嚇威脅,或是數落嘲諷—孩子只學會用本能反應、做出激烈行為。因此,在成長過程中不斷使用下層腦應付環境的孩子,因為沒有機會學習如何處理情緒,長大後,他們依然會用激烈的方式來處理情緒,像是訴諸暴力行為、暴飲暴食、無法克制購買慾、使用酒精或毒品來麻痺自己,或者是用自殘來平撫情緒。

ACE研究告訴我們,父母對待孩子的方式會影響孩子的身心健康,但是並不代表父母不能給孩子任何壓力。孩子在成長過程中,不可避免會經歷壓力與挫折,像是準備考試、轉學、與朋友發生爭執,或是與兄弟姊妹吵架、遭遇失敗等等,這些都是讓孩子學習與成長的過程。

面對這些生活壓力時,孩子可能會產生負面情緒,也可能會犯錯,做出讓你生氣的行為。但是,這些都是父母可以教育孩子的機會—教孩子如何處理情緒、如何用合適的方式表達感覺和需求、幫助孩子了解自己的行為對別人造成的影響、以及幫助孩子思考可以用哪些更好的方式解決問題。達到機會教育,這才是管教。但是,如果家長讓孩子長期生活在恐懼、害怕、無助等情緒之下,這樣的惡性壓力,就是在傷害孩子。

每次回應孩子前,先問自己:「這樣的回應有達到教育孩子的目的嗎?」當你能夠了解管教方式對孩子造成的影響時,就能給孩子健康成長的大腦。