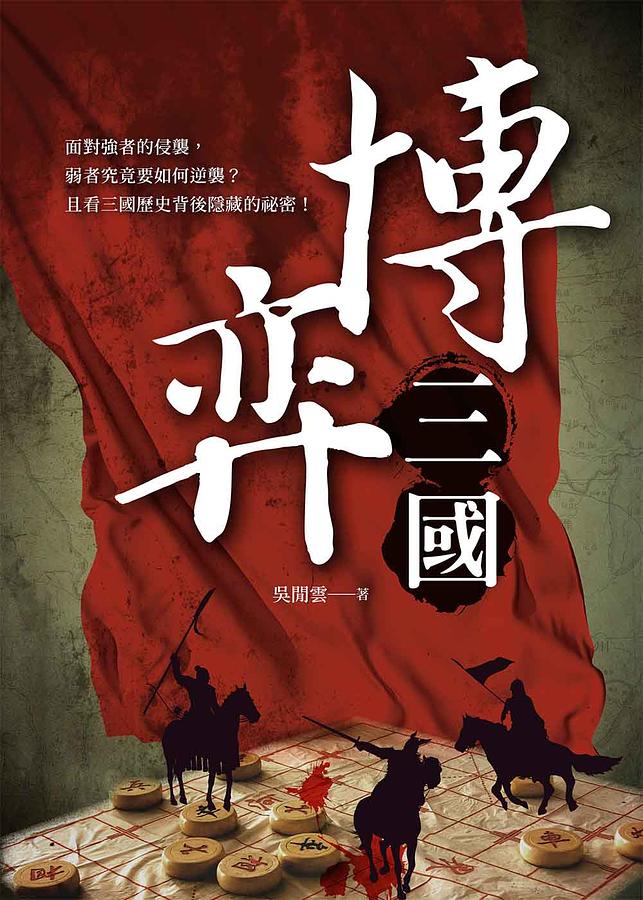

博弈三國

| 作者 | 吳閒雲 |

|---|---|

| 出版社 | 創智文化有限公司 |

| 商品描述 | 博弈三國:面對強者的侵襲,弱者究竟要如何逆襲?且看三國歷史背後隱藏的秘密!弱者的為勝之道!作者以實用博弈論重新解讀三國歷史、人物。透過博弈論的眼光研究三國,挖掘 |

| 作者 | 吳閒雲 |

|---|---|

| 出版社 | 創智文化有限公司 |

| 商品描述 | 博弈三國:面對強者的侵襲,弱者究竟要如何逆襲?且看三國歷史背後隱藏的秘密!弱者的為勝之道!作者以實用博弈論重新解讀三國歷史、人物。透過博弈論的眼光研究三國,挖掘 |

內容簡介 面對強者的侵襲,弱者究竟要如何逆襲?且看三國歷史背後隱藏的秘密! 弱者的為勝之道! 作者以實用博弈論重新解讀三國歷史、人物。透過博弈論的眼光研究三國,挖掘故事背後的原理,進而獲得人生智慧、管理哲思。細細探究三國,就會發現三國主旋律一直圍繞著「弱者如何戰勝強者」的主線發展的。一般來說,弱者是很難戰勝強者的,但在三國中,偏偏十之八九都是以若勝出。究竟弱者如何扭轉乾坤?精彩盡在本書之中。

作者介紹 ■作者簡介吳閒雲男,湖北人。自幼酷愛傳統文化,對古典文學、古代哲學、古代藝術均有廣泛研究。對一些古典文學作品有獨特的見解。

產品目錄 第一章 漢室興衰一 皇權與相權最隱蔽的較量二 開局不利的黃巾之亂三 劉關張創業初期的艱難奔命四 勝利的果實究竟屬於誰五 外戚與太監的殘酷競局六 大將軍究竟死於誰人之手第二章 董卓之亂一 外兵董卓憑什麼可以把持朝政二 董卓為什麼要廢掉皇帝三 怎樣謀殺奸相董卓四 曹操為什麼刺殺董卓沒成功五 臨時拼湊而成的十八路關東聯軍六 關東聯軍與董卓之間的利益衝突七 聯軍盟主袁紹的優選策略八 一代奸雄董卓的優選策略九 董卓為何要縱火燒毀洛陽城十 曹操為什麼要單獨追擊董卓第三章 關東內訌一 袁紹為什麼要另立皇帝二 袁紹兄弟間的明爭暗鬥三 袁紹奪取天下的戰略規劃四 袁紹如何謀取戰略要地五 困境中左右為難的韓馥六 袁紹與公孫瓚的利益爭奪第四章 群雄逐鹿一 王允如何驅使呂布謀害董卓二 董卓臨死前的異常徵兆三 剷除奸臣的王允是個怎樣的人四 呂布是從什麼時候開始被動的五 逼迫皇帝強要官職的人六 三國時期最善於策略分析的謀士七 曹操是怎樣起家的八 徐州爭奪戰中的各路英豪們九 劉備是怎樣起家的十 失魂落魄漢獻帝的逃亡之路第五章 決戰官渡一 曹操為何要脅天子以令諸侯二 曹操為什麼要說劉備是英雄三 三國時期最先稱帝的狂妄之徒四 呂布究竟死於誰人之手五 劉備為什麼要匆匆逃離曹操六 曹操「煮酒論英雄」之謎七 曹操與袁紹抗衡之謀略布局八 曹操與袁紹的官渡初次交鋒九 進退無路的選擇:逃跑或頑抗十 最後一擊搏命時的優選策略十一 強者的失敗袁紹究竟輸在哪十二 博弈之道贏的三個必要條件第六章 赤壁鏖兵一 關羽為何千里走單騎二 善敗者不亡劉備投荊州三 外地人與本地人的利益糾葛四 「隆中對」究竟是不是優選策略五 劉備如何評價「隆中對」六 劉備為什麼會選擇諸葛亮七 諸葛亮初出茅廬第一計八 孫劉聯盟共同抵禦曹操九 諸葛亮舌戰群儒之真相十 是戰是降孫權如何定奪十一 劉備借荊州之謎十二 曹操為何會敗於赤壁之戰十三 華容道為何要故意放走曹操十四 孫劉聯盟的衝突究竟起於何時十五 勝利者孫權竟然一無所獲十六 處於劣勢下最無奈的選擇第七章 三分天下一 劉備一生中最重要的一次機遇二 劉備與劉璋的攻守策略三 不信邪的人死於意外之災四 劉璋是怎樣敗給劉備的五 三足鼎立之勢的形成六 關羽為何會失掉荊州七 玄奧的占卜術與理性化決策八 曹丕是如何成為開國皇帝的九 劉備為什麼要自稱皇帝十 藉口目的行為三者的邏輯關係十一 劉備攻打孫權的風險評估十二 理性退讓也是一種博弈策略十三 行為會暴露出決策者的預期十四 亂世梟雄劉備究竟輸在哪第八章 南征北伐一 諸葛亮是怎樣獨攬大權的二 拆解諸葛亮七擒孟獲之競局三 探析以少勝多的戰術模型四 戰略究竟能不能修改五 博弈是策略與策略的碰撞六 蜀將馬謖為何痛失街亭七 諸葛亮最大的一次錯誤八 諸葛亮六次北伐為何沒成功九 蜀將魏延緣何死於反骨第九章 江山一統一 大器晚成司馬懿的「忍」術二 司馬懿如何迫使對手乖乖就範三 司馬昭之心路人皆知四 亡國之君阿斗為何樂不思蜀五 昏君司馬炎為何能夠一統天下附一 古今多少事都付笑談中附二 三國時代大事年表

| 書名 / | 博弈三國 |

|---|---|

| 作者 / | 吳閒雲 |

| 簡介 / | 博弈三國:面對強者的侵襲,弱者究竟要如何逆襲?且看三國歷史背後隱藏的秘密!弱者的為勝之道!作者以實用博弈論重新解讀三國歷史、人物。透過博弈論的眼光研究三國,挖掘 |

| 出版社 / | 創智文化有限公司 |

| ISBN13 / | 9789863880790 |

| ISBN10 / | 9863880795 |

| EAN / | 9789863880790 |

| 誠品26碼 / | 2681629282008 |

| 頁數 / | 464 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 序

前言

滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在,幾度夕陽紅。白髮漁樵江渚上,慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢。古今多少事,都付笑談中。

三國,是一個滄海橫流,風雲變幻的時代,不知多少蓋世英雄在那裡大顯身手,叱吒風雲,正所謂江山如畫,一時多少豪傑。

從董卓之亂到群雄割據,從三國鼎立到江山一統,這是一個英雄輩出的時代,這是一段撲朔迷離的歷史,這是一些催人奮進的故事,這是一個經久不衰的話題。

以往講三國的書,大多從史學角度咬文嚼字,評判某某人為奸,某某人為忠,某某事屬實,某某事為虛,並刻意為歷史人物臉譜化,卻忽略了人之行為最基本的一點:「利益驅動」。

強大的東漢,為什麼會快速分崩離析?外兵董卓憑什麼可以進京把持朝政,一手遮天?又為什麼很快敗退關西,最終遭到心腹呂布的暗殺?

袁紹真的是個草包嗎?那他又如何做到關東第一路最強大的諸侯?正當他如日中天的時候,又為什麼會突然敗給了一直低於他之下的曹操?

曹操在群雄並起逐鹿中原的時代,是如何起家的?又如何一步步走向成功?為什麼他只承認他和劉備才是英雄?眼看天下就要統一,為何又瞬間敗潰,落荒而逃?

劉備真的是仁人君子嗎?他為什麼要三顧茅廬?既然臥龍鳳雛得一可安天下,可為什麼劉備兩個都得到了,卻依然無法安定天下?從無立足之地到割據一方,小販出身的劉備如何成為一國之君?

諸葛亮真的神機妙算嗎?劉備憑什麼會信任他?他又是如何獨攬蜀國大權的?在敵強我弱的情況下,諸葛亮又為何要不斷地對曹魏強行用兵,無功而返?

司馬懿真的害怕諸葛亮嗎?司馬家族為何可以成功取代曹魏江山?為什麼三國時期最強大的曹魏竟然最先滅亡?而昏庸無能、荒淫無度的司馬炎,卻又為何能夠毫不費力的吞併三國,一統天下?

為什麼?為什麼……諸多疑點,很少有哪個史學家能夠給出一個明確的答案。而許多讀者受制於傳統文化慣性思維的影響,對這些問題縱是稍有疑惑,也從無深究其本質。

而這部《博弈三國》,是一本講述關於博弈論的書,用三國裡最精彩的故事,來探討各類競局中優選策略的問題。帶著「博弈」的眼光,去重新審視三國那段歷史,各種疑問將會撥雲見日迎刃而解。

人的行為都會受到利益的驅動,在如何爭取利益最大化的考慮下,各人都會採取各自相應的優選策略以應對,當各自的競爭策略相反發生碰撞時,也就構成了一種博弈。

三國中的那些博弈競局,經典而奇異。奇就奇在他是「實用博弈」,而非現今西方的「理論博弈」。

理論博弈,都要受到許多假設條件的限制。比如:博弈的雙方都是理性人,都在同一起跑線上,都用公平的手段競爭……可這些,都很難在現實中發生。

實用博弈,是不受任何條件限制的。這就和我們的現實情況非常接近。比如,當你走進股市,或是走進商場,你就會發現自己總是個「弱者」,對手總是在使用不公平的手段競爭。這些就和三國中的情形是一致的。

細細研究三國,就會發現:三國的主旋律,一直都是圍繞「弱者怎樣戰勝強者」這條主線進展的。

一般來說,弱者是很難戰勝強者的,但在三國中,偏偏十有八九都是以「弱者勝出」而告終。所以,研究三國,就是研究「實用博弈」最好的教材。

弱者究竟何以勝出?這正是本書的價值之所在。這不是對古老歷史的簡單複述,而是提供一種別樣的眼光,為你尋求一個接近於我們人性利益本原的答案,從中也可以體會到智力晉級的快感。

部分内容

第一章 漢室興衰

漢室興衰皇權與相權鬥爭的結果:要麼是相權竊取了皇權,要麼就是皇權侵害了相權。究竟何方可以勝出?萬古不變的規律是:弱肉強食、適者生存──無論你是誰。

一 皇權與相權最隱蔽的較量

開國皇帝奪取天下,並不是皇帝一個人的功勞,而是皇帝和他的戰友這一群人共同的功勞,因此,這一群人成為國家的最高決策者,而不是皇帝一個人。

皇帝和他的戰友們屬於合夥人關係,勝利果實,大家當然都有份,各自按股份成,都占有一定的不同比例的份額,合夥人根據功勞的大小,擔任不同級別的官員。

皇帝與官員共同成為國家的最高決策者。在官員裡面,又有級別大小之分,最大的是相,居百官之首,相的權力僅次於皇帝的權力。任何人的任何行為,都必然導致三種結果:增值、保本、虧損。

正常人的行為選擇與動機,從主觀上講,都是要使自己增值,或是退而求其次保本,最不願意接受的是虧損。

因此,老百姓有使自己增值的欲望,便想做官。做官的有使自己增值的欲望,便想做相。而做相的,也同樣有著使自己增值的欲望。

做相的如果再繼續增值,就意味著:做皇帝的正在虧損。

所以,皇權與相權之間,必有衝突,有衝突就必有爭鬥,而爭鬥的結果:要麼是相權竊取了皇權,要麼就是皇權侵害了相權。究竟何方可以勝出?萬古不變的規律是:弱肉強食、適者生存──無論你是誰。

至於封建禮教忠孝節義嘛,很難約束得了的。

不是說沒有忠心的人,而是這一方面的東西看不見,摸不著,實在是不太可靠。只有實力,才是唯一可信的憑據。

丞相一職,秦時由一人擔任,有時也由左右兩丞相擔任,權力是相當大的。漢時,皇帝在與丞相的博弈中,抓住機會分兩步將相權徹底整垮。

首先是瓦解。皇帝將原本集中的相權,拆開分成若干股,由三公九卿各持股若干份,將丞相的權力分散,由多人擔任,使之再無法與皇權抗衡。

其次是架空。皇帝又私設一個「內朝」,選用自己最親信的人,組成宮中決策機構。

「內朝」對「外朝」發號施令,「外朝」即三公九卿,僅剩個名分,已無決策權,只能做些傳達、執行之類的事。從此,政府高級官員的權力被皇帝剝奪了,本屬合夥的權力,最終落到了皇帝一人的手中。

這一回合較量的時間跨度是很長的,總之,最後的勝利者是皇帝,而丞相被淘汰,晾在了一邊。

皇權雖然鞏固了,但他的「內朝」內部又分裂成了外戚、宦官兩股勢力。這是在戰勝相權過程中留下的後遺症。

老皇帝死了,小皇帝繼位,年幼不能決策天下事,就由他的媽來主持朝政,他的媽也不過二十幾歲,就委託她娘家的兄弟(皇帝的舅舅)來主持朝政,稱為外戚,一般都是封的大將軍,位在三公之上。他們的主要責任,是防止其他任何官員以任何形式竊取皇權。

外戚與小皇帝有血緣關係,能守住皇權,外戚有大功。可問題是,小皇帝長大後,舅舅家族的勢力也日益龐大,自己曾委託給舅舅的權力如何收回?他就只有依靠自己身邊的宦官,也就是太監,這些太監一直看護小皇帝長大成人,比親爹還親,他們幫皇帝奪權成功後,得到的封賞,「超登公卿之位」。

太監和皇帝共同扳倒外戚後,權力又回到皇帝手中,當然,也有太監的份。新皇帝總是要娶妻生子的,妻子的兄弟多數又是封大將軍,又成為新的外戚。