Colonial Hong Kong in the Eyes of Elsie Tu

| 作者 | Elsie Hume Elliot Tu |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 我眼中的殖民時代香港:香港回歸20周年,杜葉錫恩的書有助瞭解香港發展歷程。從當年的不公正,對比後來的法治,珍惜今天社會來之不易。 「讀者可能聽說過20世紀後半葉香 |

| 作者 | Elsie Hume Elliot Tu |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 我眼中的殖民時代香港:香港回歸20周年,杜葉錫恩的書有助瞭解香港發展歷程。從當年的不公正,對比後來的法治,珍惜今天社會來之不易。 「讀者可能聽說過20世紀後半葉香 |

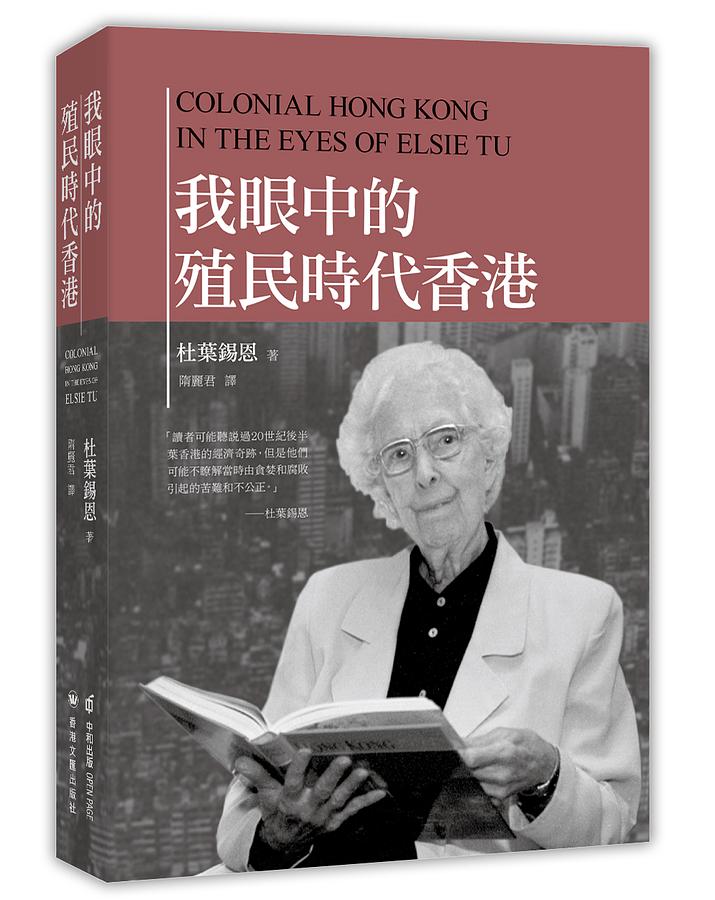

內容簡介 香港回歸20周年,杜葉錫恩的書有助瞭解香港發展歷程。從當年的不公正,對比後來的法治,珍惜今天社會來之不易。「讀者可能聽說過20世紀後半葉香港的經濟奇跡,但是他們可能不瞭解當時由貪婪和腐敗引起的苦難和不公正。」 ── 杜葉錫恩杜葉錫恩女士是香港人熟悉及尊敬的一位社運家和教育工作者。她一生熱衷於社會服務及教育工作,對推動民生的改善不遺餘力,在市民的心目中建立了良好的形象,備受尊敬。本書為杜葉錫恩女士生前所撰。分析了她所經歷的五六十年代至回歸的香港社會概貌,表達了她對殖民制度下社會不公正的看法,有助於讀者認識和理解香港近半個世紀的發展歷程。讀者也能看到她對現今經濟殖民主義更廣義及深入的憂慮。此外,杜葉錫恩女士當年多份重要信件、報告、演講稿也收入本書中。

作者介紹 ■作者簡介杜葉錫恩(Elsie Hume Elliot Tu, 1913-2015)1913年出生於英國紐卡素,1948年到中國江西南昌傳教三年,1951年到香港。1954年創辦慕光英文書院。1963年至1995年任市政局議員,1988年至1995年任立法局議員及擔任各諮詢委員會委員。1997年至1998年任臨時立法會議員。她同時為國際司法組織香港分會會員、香港婦女協會名譽會長及國際婦女會會員。1988年獲香港大學頒榮譽社會科學博士學位,1994年獲理工大學頒榮譽法學博士學位。1997年獲頒大紫荊勳章(GBM)。杜葉錫恩女士於2015年12月8日在香港辭世,享年102歲。因為她一生為香港所作的傑出貢獻,去世後得到香港各界的共同悼念,舉殯時三位在任及前任特首為其扶靈。■譯者簡介隋麗君

產品目錄 前言第一部分 在香港尋求正義第 1 章 20世紀50年代初次感受香港第 2 章 第二次世界大戰結束後的香港 ── 剛來時的最初印象第 3 章 香港的兩個市政局第 4 章 小販成為貪污受賄者的獵物第 5 章 長期存在的住屋問題第 6 章 房屋政策刺激了貪污受賄第 7 章 為註冊學校所經歷的考驗與磨難第 8 章 關於官員、承包商和三合會第 9 章 20世紀60年代的香港 ── 罪惡的天堂第 10 章 甚至連司法系統都……第 11 章 貪污受賄之風蔓延到交通部門第 12 章 兩個不滿的夏天:1966年和1967年第 13 章 葛柏的案子使事情敗露了第 14 章 總督特派廉政專員公署在成功地履行其使命嗎?第 15 章 香港的民主第 16 章 循序漸進的民主第 17 章 1992-1997:香港的過渡時期第 18 章 2007年以後香港的前途第 19 章 殖民者的無知第二部分 民主遭遇了甚麼?第 20 章 為甚麼要寫書談民主問題?第 21 章 民主為何物?第 22 章 民主的發展第 23 章 馬基雅弗利時代第 24 章 帝國主義思維第 25 章 一個偷來的國家有多麼民主?第 26 章 經濟殖民主義第 27 章 第二次世界大戰後的法西斯主義第 28 章 門羅主義的遺產第 29 章 民主遭到曲解第 30 章 民主的新概念第 31 章 投票制度第 32 章 關於民主和假民主的言論摘錄後記附件A 關於1966 年香港政局的報告附件B 在國際婦女聯盟會議上的演講附件C 20世紀60年代和70年代香港的生活附件D 信件及其他附件E 日本的頭號戰犯和美國戰後與日本戰犯的勾結作者小傳

| 書名 / | 我眼中的殖民時代香港 |

|---|---|

| 作者 / | Elsie Hume Elliot Tu |

| 簡介 / | 我眼中的殖民時代香港:香港回歸20周年,杜葉錫恩的書有助瞭解香港發展歷程。從當年的不公正,對比後來的法治,珍惜今天社會來之不易。 「讀者可能聽說過20世紀後半葉香 |

| 出版社 / | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789888466078 |

| ISBN10 / | 9888466070 |

| EAN / | 9789888466078 |

| 誠品26碼 / | 2681467907002 |

| 頁數 / | 416 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.5X22CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 第1章

20世紀50年代初次感受香港

我們最後一批傳教士是在1951年2月離開江西省省會南昌來香港的。一些年長的傳教士早在1949年初中國內戰的戰火逼近該省的時候就離開了。然而,新的共產黨政府沒有強迫我們中的任何人離開。這個新政府於1949年年中到達南昌,同年10月宣佈戰勝國民黨取得了最後的勝利。

事實是,共產黨接管之後,社會狀況的確有了改善,原先有人對我們說會發生各種暴行,但這種事情並沒有發生。通貨膨脹減輕了,經濟有了起色,法律與秩序恢復了,電力、道路、通訊和運輸也都大大改善了。我們無從瞭解是否中國所有地區都是這樣,但江西是一個特別的省份。南昌曾是民望很高的周恩來的指揮部所在地。我們傳教士很幸運,因為負責處理我們的事務的那個人在上海的一所教會學校受過教育,知道該如何同外國人打交道,而且向我們提出了許多有關該如何同新政府打交道的有益忠告。表面看來,一切都好,所有中國人,連軍隊在內,似乎都不介意外國人存在於他們之中,儘管從理論上說 ── 即使事實上並非如此 ── 英國人和其他歐洲人都是屬於敵對營壘的外國人,尤其是在北朝鮮同得到聯合國支持的南朝鮮之間爆發戰爭之後。那場戰爭中,我們在中國的一位教會長老的兒子在為北朝鮮作戰時陣亡了,當時為他舉行了英雄式的葬禮。然而,快到1950年年底時,我們聽到這樣的傳聞:所有傳教士都將離開中國,而且,英國政府大概也已告誡所有英國國民離開中國。我們的中國朋友也勸我們為自己的安全著想離開那裏,儘管政府從未把我們當作敵人來對待。不過,由於朝鮮開戰的關係,局勢是高度緊張的。於是,我們決定先去香港,到那裏再制定前往婆羅洲與我們的教會成員會合的計劃。結果,我們一直沒有離開香港,我本人竟在這裏呆了50多年。

乘火車到羅湖邊界再前往香港,一路很順利,從中國這一側的村莊深圳越過窄窄的小橋到達河的另一側、英國統治下的香港也沒發生任何事情。橋的這一端飄揚著中國國旗,另一端則是英國國旗。懷著理想主義的我當時相信,英國國旗代表著英國的正義。但我很快便發現我想錯了。

到香港後不久,我們拜訪了我們在香港的講英語的教會的成員。其中有一位在港府工務局工作。他對我們談及無視一切法律和政策的貪污受賄現象。這令我非常訝異,因為我原以為香港是由一個民主政府治理的,這個政府以保障英國的正義而著稱。貪污和正義是不相容的。我認為這位工務局的朋友一定是在誇大其詞。但他沒有。

我們最初見到的人中還有一位為香港政府工作的醫生,是一位歐籍人士。他證實了工務局的那位外國僱員對我們講述的事情。他建議我買一部照相機,把我所見到的這類現象拍下來交給報章去發表。他說,對付貪污受賄現象的唯一辦法是把高官們「惹火」。「惹火」是他的原話。我一直沒有忘記他的忠告,但可惜我當時無法把這一忠告付諸實施,一方面我買不起照相機,另一方面我的教會嚴格限制婦女站出來講話。我的前夫甚至不許我給除了親屬和私人朋友以外的任何人寫信。至於批評政府,我們基督徒理應把注意力集中於天國中的事務而不是塵世間的事務,因此,不許我就我所見到的不公正現象投書報章。

我們到香港沒幾天,一群中國人就到我們下榻的「士兵與海員之家」看我們。他們要求我們留在香港,在他們的寮屋區教堂工作。這個寮屋區位於黃大仙區的一個叫做啟德新?的地方。我們解釋說,香港的房租太貴,我們住不起。他們便在他們的租金便宜的寮屋區內為我們找到了一套非法住房。在那裏,我們很快就瞭解到一些貪污受賄現象,因為寮屋區的每個人都不得不交錢給黑社會幫派,而索要錢財的名目是各種各樣的。在我們拒絕交納「保護費」之後,有人不止一次企圖對我們在該區內的住處行搶。當時的強盜通常都是搶一些小東西,連襪子和其他衣物都是目標,儘管我們放在三樓陽台上的自行車也被偷過。這些被偷的自行車後來被找了回來,我猜這主要是因為我們是外國人的緣故,而不是因為警察的破案本領高強。外國人可以避過不公正現象,而中國人就時時生活在對不公正現象的恐懼之中。寮屋區中的人經常受到黑社會分子的騷擾,這些黑社會分子的行為就好像是腐敗的政府官員的稅收大員,他們搶奪來的錢財與這些官員分贓。對歐洲人行搶是有很大風險的。政府不希望外界知道在那個腐敗的時期假英國正義之名所發生的事情。

我對我們的教會感到幻滅並最終於1955年永遠離開那個教會,原因是多方面的,不能就這些不公正現象仗義執言只是其中之一。退出教會導致我的婚姻破裂。面對不公正,我覺得我無法在緘默中生活,同時我也不能繼續接受教會的保羅教義,它與基督的教義似乎不搭界。它的偏狹胸襟令人無法容忍。

一旦擺脫了教會的束縛,我就可以對殖民政府所縱容的貪污受賄和不公正現象進行較為深入的調查了。說到這裏,我必須指出,在有些居住在這個殖民地的殖民者的想像中,我的目的是製造麻煩或者「推翻」政府,但我根本無意這樣做。在我看來,政治變革是中國人自己的責任。如果他們對政府感到滿意,我將只致力於消除最嚴重的不公正現象。在本書的這一部分,我將講述我所記得的某些這類事例的來龍去脈。

作者小傳

我一歲那年,第一次世界大戰爆發,我的父親被派往歐洲去打仗。作戰期間,他在戰壕內中過毒氣,落下了終生後遺症。我姐姐差不多長我三歲,這使我受益匪淺,因為她的學習成績相當出色。我向她學了不少東西,所以,當我五歲開始上學時我已經先行了一步,老師們都對我稱讚不已。

我們家屬於勞工階層。我父親在11歲時就成了孤兒。儘管他在學校內成績優異,但卻無法繼續讀書,小小年紀便不得不幹起為食品店老闆送信的差事,幫助養活弟弟妹妹。他的姐姐照料著這個六口之家,而且我們這個四口之家也一直同父親的這位姐姐生活在一起,直到我八歲那年。她是一位頗有風度的女士,對我疼愛有加,直至她以97歲高齡去世。當然我從未見過我的祖父和祖母,只記得見過一次我的外公,我想那時他的妻子已經去世了。不過,從我母親的講述中,我得知我的外公曾為一個貴格會教徒的家庭工作,因此接受了當時貴格教徒所實行的那一套嚴格的禮儀規則。