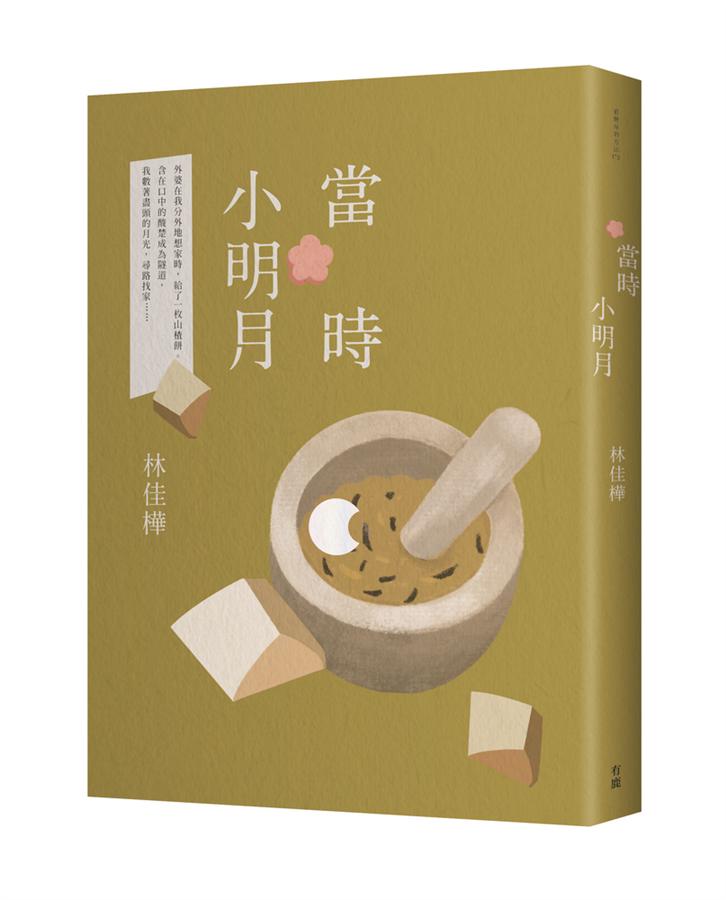

當時小明月

| 作者 | 林佳樺 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 當時小明月:【內容簡介】再活一次,誤為遭棄的童年找家的過程,就是找到自己的光林榮三散文獎得主林佳樺 第一本散文集袁瓊瓊|作家.編劇──專文推薦王盛弘|作家羊憶玫 |

| 作者 | 林佳樺 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 當時小明月:【內容簡介】再活一次,誤為遭棄的童年找家的過程,就是找到自己的光林榮三散文獎得主林佳樺 第一本散文集袁瓊瓊|作家.編劇──專文推薦王盛弘|作家羊憶玫 |

內容簡介 【內容簡介】 再活一次,誤為遭棄的童年 找家的過程,就是找到自己的光 林榮三散文獎得主林佳樺 第一本散文集 袁瓊瓊|作家.編劇──專文推薦 王盛弘|作家 羊憶玫|《中華日報》前副刊主編 阿盛|作家 吳鈞堯|作家 吳妮民|作家.醫師 吳緯婷|作家.詩人 宋怡慧|作家.丹鳳高中圖書館主任 李儀婷|小說家.親子教養作家 李筱涵|作家 凌明玉|作家 許榮哲|華語首席故事教練 蔡淇華|作家.教師 賴鈺婷|作家 嚴忠政|第二天文創執行長.詩人──熱淚推薦(按姓名筆畫排序) 「我開始記下有關宜蘭的一切;書寫時,我的心也是穿行在長長的隧道,一個人,進出一座又一座的山。」──林佳樺 「床前明月光,疑似地上霜」,故鄉一直是寫作者追逐的光點,回到自身,找到根源,並更理解自己的故事。林佳樺生長於宜蘭,四歲時因父親患病,家中三姊弟,只有排行第二的她離開原生家庭,被送往宜蘭三星大洲村的外公外婆家。分離的焦慮、恐慌,懷著似乎被父母遺棄的忐忑,埋下成長的不安;四十歲再度回頭,用書寫擁抱內心自卑與匱乏的小孩…… 但,書寫文學可以療癒嗎?回家的路只有一條嗎?林佳樺一次次揭開結痂的疤痕,唯有面對彼時傷痛,找到家的路,才發現原來,無處不是家;只是,至今,仍在尋覓。 ■卷一「石磨記」: 以鄉下藥鋪子為主,回憶在外公外婆三合院所歷經的點滴,跟著外婆以石磨碾豆米、抓藥包材、曬藥種蔥。她的童年是一枚酸甜回甘的仙楂片。 ■卷二「吹笛人」: 寫三合院外的村里庶民,已消逝的閹雞師傅、撿拾荒物的鄰人、沉迷於方城之戰的表哥等,紀錄家鄉今昔變化、家族鄰人從事的行業變遷與時代的興衰。 ■卷三「時鐘路」: 回鎮上父母家後,重新與父母、姊弟磨合生活,找到自己在原生家庭的位置,也寫下回到鎮上後,感受到小鎮與村裡的同與異。 ■卷四「捉迷藏」: 是以書寫與作畫捕捉飄動的心靈,在藏與被找到之中,幽微的放置自己的故事。每次書寫,都是乘坐時光機,到過往歲月挖鑿,找尋殘骸、碎片……

作者介紹 林佳樺【作者介紹】林佳樺 一九七四年生,宜蘭人,國立台灣師範大學國文研究所碩士。現職台北市立萬芳高中國文老師,任教十八年。 一名時間空間被切割零碎的平凡婦女。常走在繞的路上,幸賴將就居,在彎路上指引了一道光。喜歡書寫的自己,更喜歡閱讀時的自己。曾獲林榮三文學獎散文組二獎、旺旺時報文學獎散文組三獎、教育部文藝創作獎散文組佳作等。作品散見《幼獅文藝》、《聯合報》、《自由時報》副刊、《中國時報》人間副刊等報章雜誌。 《當時小明月》為第一本散文作品。臉書追蹤:林佳樺

產品目錄 【目錄】 推薦序/我允許──讀《當時小明月》◎袁瓊瓊 自序/漫長的隧洞內,驚喜見到光 卷一 石磨記 離家的開始 螞蟥記 石磨記 金不換 藥鋪之味 白毛醫生 藥包上的字 閻王低頭 善緣湯 卷二 吹笛人 這一味蒸籠油飯 茶 花田裡的阿西伯 人情之味 吹笛人 鐵木秋葉黃 水滸牌 美人膏 卷三 時鐘路 回到離開三年的家 秤的兩端 姊妹座 時鐘報路 剪報 陪診夜 藏 卷四 捉迷藏 愛的解答 敲紋 圓 保險箱 蔥情 習畫 文學拐杖 捉迷藏

| 書名 / | 當時小明月 |

|---|---|

| 作者 / | 林佳樺 |

| 簡介 / | 當時小明月:【內容簡介】再活一次,誤為遭棄的童年找家的過程,就是找到自己的光林榮三散文獎得主林佳樺 第一本散文集袁瓊瓊|作家.編劇──專文推薦王盛弘|作家羊憶玫 |

| 出版社 / | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| ISBN13 / | 9789869887137 |

| ISBN10 / | 9869887139 |

| EAN / | 9789869887137 |

| 誠品26碼 / | 2681891632006 |

| 頁數 / | 240 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 15X21CM |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 再活一次,誤為遭棄的童年

找家的過程,就是找到自己的光

林榮三散文獎得主林佳樺 第一本散文集

自序 : 【自序】

漫長的隧洞內,驚喜見到光

我一直在找「家」。

在宜蘭三星大洲村,即使祖孫相伴溫馨和樂,仍是心心念念想回鎮上;回到父母羅東小鎮那兒,生活作息吃食習慣全然不同,常萌生的念頭是想再回到鄉下。小學時,老師教授唐詩:「床前明月光」,我真的模倣詩人舉頭望明月,想著家到底在哪裡?有次暑假作業日記,我寫下「在家裡找家」,老師以為我抄襲大人的作品。

曾怨懟父母,三個孩子中,怎麼捨得放我一人到鄉下;怪外婆狠心,在習慣她是我的依靠時,又讓我回到父母身邊。和父母姊弟磨合十年,心中漸漸接受自己的歸屬所在,但家鄉沒有大學,父母常說,我未來的學校在隧道那頭;上了大學,台北步調讓人緊張,我又常想念隧道彼端的宜蘭,搭火車返鄉時,總數著隧道數目,想把家數得近一些。

當我結婚,遠嫁外地,跌撞地奔忙家庭職場婆家娘家,赫然發現,家不必然只有一個,漸漸學習著以月光般的柔和看待外物,也常想念與自己時有爭執的父母。我與家鄉,更像情人關係,天天相處,不覺得有多麼特別,離開了,才分外想念它的美好。

成家後,帶女兒回鄉,當火車經過草嶺隧道,沒有邊界的天與海,是漸層暈開的畫布,在急駛的車窗,我看見臉飛逝在青草、水天中,自己的五官,與投影在窗格中的蒼綠山脈交疊,模糊朦朧,還映上另一排乘客的臉。看到一座龜島遠遠地別在布上,女兒會童趣地說:「穿過山洞看到海邊,就是阿嬤家。」景色也是時間,它會告訴人們,前往之地的遠近。

生子後,常與孩子述說自己的童年,我開始記下有關宜蘭的一切;書寫時,我的心也是穿行在長長的隧道,一個人,進出一座又一座的山。

這讓我想起碩士班時燃起的創作夢,那時很喜歡寫作,一寫便是一、兩萬字,荒廢了論文,教授勸說要把握時間,朝學術研究邁進,我沒有堅持對創作的熱情,而是選擇了師長認可的方向。學術路真不好走,有時找完海峽兩岸資料,才發現想寫的論文主題,已被對岸研究過了;想走回創作,但學術路已走了三分之一,此時放棄豈不可惜?加上工作主管不允許我留職停薪太久,只好半工半讀,結果勞累過度,造成身體免疫系統失調。

成家後,職場、家庭,加上長年不孕症治療、育兒,四頭燭火常燒得心焦,長期無法安睡,導致免疫系統失常加劇,罹患甲狀腺疾病。某次候診,醫生看到我在閱讀,建議可用書寫方式,寫出焦慮或陰暗,身心也許就能漸漸光明。

我開始在部落格書寫光與暗,光的公開示人,暗的鎖碼,只有兩、三好友能看;若發表在報刊,僅寫光明面。寫作很辛苦,我常在晚上搭乘時空機,回到某個時間點,停留數小時,再回到現在,準備隔天的工作與家事,如此,一週數次或數十次。

書寫沒有帶來快樂,文字不是麻醉劑,沒有減輕苦痛;我必須回想過往某事件的不圓滿,或是回溯自己治病過程、病後心態調適,及藥量加重時心情相對的萎縮,這些未結痂的疤,因書寫時的回憶又再度出血,每次下筆,彷彿又進了一趟手術間。

傷痛的文字,輕重不好拿捏,期間,想多聽講座,探索濃情淡筆的方式,只得央請家人幫忙看顧小孩,匆匆前去聆聽作家演講。不久,身體又亮起紅燈,必須手術,剛出生的兒子又患有嚴重氣喘,常掛急診。家人不贊成我繼續寫,如果身體垮了,家庭怎麼辦?長輩也勸,家平則事事安,想做的事,等孩子大了再慢慢完成。

可是,那道光應該就在隧道之後啊,已經起步了,怎麼捨得放棄?

我開始提筆書寫的一年後,友人看到我發表在報上的文章,說,我的作品中,某些深層的事避開了。是的,深層內在,鎖在我的部落格或心中,發表的文章,我刻意躲避某些深洞,不想讓讀者明顯地找到「我」,想保持神祕、有人情包袱,不想把背光面公諸於世。

「生作品如同生小孩,一定會痛,妳不想痛,那就別生了。」好友客觀地建議。對於邀請讀者進入寫作者的內在幽微,我著實掙扎;但作品若不往下挖,模模糊糊,如說話吞吐不清、不乾不脆。我猶豫,自己真的適合寫嗎?但字,又是代替我說話的發聲器。

如此獨自在寫作的隧道中摸索,直到年過四十,忽然驚喜見到隧道中照入一束光。那時重拾畫筆,萌生停止寫作的念頭,拜託阿盛老師解決我心中的疑惑:「老師,我真的能走寫作路嗎?」

「能。」老師的一個字是定心丸,鼓勵我,放心下筆大是好。那天起,我練習搭時空機時是帶著鑿子去,從較為快樂無憂、與外公外婆相伴的童年開始挖鑿。

但探掘內心的力道不好拿捏,有時喜怒偏頗,下筆時對某人某事失之客觀,對此,袁瓊瓊老師叮嚀:「事情不能結果論,要看生命的流向。」於是,一篇篇書寫故鄉、家族,讓我在難過、溫馨、想念中,漸漸學會對過往諸事平心靜氣地回顧。

謝謝外公外婆、父母、手足、丈夫、兒女、公婆、大哥大嫂、好友們,你們形塑了現在的我,讓倔強敏感的我,有顆柔軟的心。

謝謝袁瓊瓊老師,讓我看見生命中阻擋的大小石塊,不必硬要搬石,但要仔細觀看生命的流向。

謝謝悔之老師及有鹿文化,謝謝彥如、煜幃、于婷搭建美麗橋梁,讓我和世界一點一點地連結。

謝謝吳鈞堯老師,我最早刊登在報章的文章,是老師擔任《幼獅文藝》主編時錄用。謝謝曹麗娟老師、陳斐雯老師、耕莘寫作會的凌明玉老師、許榮哲老師、李儀婷老師及曾任《中華日報》副刊的羊憶玫主編。

感謝阿盛老師,在我四十歲那年,累得坐在地上不想出洞時,引進一束強光,點亮了我昏黯的內心,直指我寫作的弊病,若非老師的鼓勵及那一字「能」,此書可能不會面世,也謝謝「將就居」文友們的建議及溫暖的鼓勵。

以前,我對自己缺乏自信,往往作品寫了一半,便夭折在電腦檔案中,幸賴老師、文友、家人們的鼓勵,得以堅持至今。走在寫作路上,想起有許多人的陪伴,心中便有光。

佳樺

二○二○‧三‧二三 晚間‧台北

推薦序 : 【推薦序】

我允許──讀《當時小明月》

。袁瓊瓊(作家‧編劇)

因為懂一點星座,學生會找我看盤。佳樺的盤我也看過。當時問她想知道什麼?佳樺問:「我能不能寫作?」

看了她的自序,我才知道,這個問題她問的人不是只有我一個。

可能因為本身是寫作的人,總覺得寫作是簡單的事,能不能寫,不是自己最清楚嗎?實話說,不太明白佳樺這句問話意思。於是想當然耳,把「能夠寫作」這個概念,替換成「成名」、「賺錢」。

因為從盤上看,佳樺命裡這兩項都實在不是很旺,於是便直截回答:「不能。」

佳樺一聽,面色大變。半晌,才又惶急地,幾乎是聲音顫抖地又問一次:「真的不能寫嗎?」袁半仙就又檢查了一下她的命盤,再度鐵口直斷:「不能。」

我之所以把這事記得很清楚,是因為兩點。一是佳樺的反應。她聽了以後,默不作聲。因為還有別的同學,我注意力轉向,去算別人的命了。但是雖看著別人,我隱隱有點覺得自己說了「不好」的話。坐在我身旁的佳樺,非常安靜,但可以感覺到她身上有一股堅韌又倔強的不甘散發出來。

二就是:這之後就時常在報章上看到佳樺在文學競賽中得獎。而且,很快地,出書了。就是這本《當時小明月》。

佳樺的文字非常精細。看她描繪宜蘭外婆家種種,無論室內或戶外,都像是新寫實繪畫,可以透過她的書寫,清楚地看到那些景象:上下分離後研磨面凹槽逐漸磨平的石磨;藥房裡收置藥材的小櫥組成的藥櫃;摺成虎頭形狀的藥包;外公給人把脈的手勢;外婆擣藥材的姿態;一老一小在草叢間採摘可以逼出體內寒氣的「金不換」……畫面一幅又一幅,完全依靠佳樺的文字功力,舊時代的氣息撲面而來。

佳樺不是那種文藝腔調明顯的作者。她的書寫更像是素人畫。非常樸素,而在樸素中有自己的小小的心事。那心事異常幽微,藏匿在字裡行間,幾乎像是害怕被發現。

看 這本書的時候,我不時興起:「這孩子怎麼這樣可愛卻又這樣悲哀啊」的感受。書中極大篇幅記錄佳樺的小時候。因為姊姊已上小學,弟弟仍在襁褓,在父親罹病之後,母親負擔加重,因之把家中排行老二的佳樺送到了外婆家。

佳樺沒明寫被「流放」到外婆家時的年紀,因為還不到上學的歲數,我推測大概是三歲上下。關於兒童成長的研究中提過,孩童在三歲前沒有自立能力,因之與他接觸最多的對象,孩童會有「依戀」傾向。這傾向固化之後,會形成某種類似制約的紐帶。甚至比血親的臍帶連結更強。依照這個理論,佳樺的「依戀」紐帶其實是繫在外婆身上的。在外婆家生活了三年,而現在,這個已然成年,有夫有子的佳樺,仍在講述。

書中這個被描寫成極煩人的孩子,其實古靈精怪,充滿奇思異想,生命力勃發,而且相當的調皮。是天使一般的小孩啊,但作者的寫法卻幾乎是帶著疑慮,無法對自己的存在理直氣壯,似乎無法理直氣壯地愛自己、欣賞自己。

這種對於自我永遠懷著不安的狀態,我個人的解讀是:或許來自於童年期依戀對象的被剝奪。在依戀母親時,母親把她送走;生活三年,對外婆產生依戀之後,又被外婆送走。

某方面,我很感謝阿盛給予佳樺肯定,使她不致因為我胡言亂語對寫作失去信念。而另一方面,我又隱隱相信著:就算阿盛跟我的回答一樣,我猜佳樺會再去問別人,要問到有人回答:「能。」為止。

看完了《當時小明月》之後,我忽然明白:對於佳樺,寫作不是「出名」,不是「賺錢」,甚至不是「療癒」,不是被「肯定」,對於佳樺,寫作是在迷霧中找路。她好像站在一個開著無數門的迷宮裡,她會去敲每一扇門,忐忑,但又懷著奇妙的信心,相信有一扇門完全屬於她自己。或許要走很長的路,或許要面對許多被敲開了,又砰然關閉的門,但是,當那扇屬於她的門開啟的時候,她便可以回家了。

海靈格(Bert Hellinger)有一首很美的詩,叫做〈我允許〉:

我允許任何事情的發生。

我允許,事情是如此的開始,如此的發展,如此的結局。

因為我知道,所有的事情,都是因緣和合而來,一切的發生,都是必然。

若我覺得應該是另外一種可能,傷害的,只是自己。

我唯一能做的,就是允許。

我允許別人如他所是。

我允許,他會有這樣的所思所想,如此的評判我,如此的對待我。

因為我知道,他本來就是這個樣子,在他那裡,他是對的。

若我覺得他應該是另外一種樣子,傷害的,只是自己。

我唯一能做的,就是允許。

我允許我有了這樣的念頭。

我允許,每一個念頭的出現,任它存在,任它消失。

因為我知道,念頭本身本無意義,與我無關,它該來會來,該走會走。

若我覺得不應該出現這樣的念頭,傷害的,只是自己。

我唯一能做的,就是允許。

我允許我升起了這樣的情緒。

我允許,每一種情緒的發生,任其發展,任其穿過。

因為我知道,情緒只是身體上的覺受,本無好壞,愈是抗拒,愈是強烈。

若我覺得不應該出現這樣的情緒,傷害的,只是自己。

我唯一能做的,就是允許。

我允許我就是這個樣子。

我允許,我就是這樣的表現。我表現如何,就任我表現如何。

因為我知道,外在是什麼樣子,只是自我的積澱而已。

真正的我,智慧具足。

若我覺得應該是另外一個樣子,傷害的,只是自己。

我唯一能做的,就是允許。

我知道,我是為了生命在當下的體驗而來。

在每一個當下時刻,我唯一要做的,就是全然地允許,全然地經歷,全然地享受。

允許,一切如其所是。

送給佳樺。

內文 : 【內文節選一】

閻王低頭(節選)

「外婆,我胃痛。」

外婆打開透明玻璃罐,舀一小匙白粉入我口中,用掌心按壓我的上腹。那陣子我嘴饞,零食全不忌口,胃常悶脹打嗝,湧逆酸水,這罐神粉是仙丹,沒多久,胃已不再翻攪。

「這是什麼粉啊?」

「食就對啊,有耳無嘴。」

外婆家的中藥鋪位於僻靜的大洲村路上,四周環繞稻田,店鋪前方有條蜿蜒小溪,連棟的矮房建築後邊是方形稻埕,用來曬藥材及稻米;最左側是藥鋪,中間是臥室,最右邊則是灶房。有時看診時間太久,外婆會示意我去灶房拿幾顆饅頭給病人充饑。每次進出藥鋪,門口外婆飼養的黑八哥就會在籠裡噗嗤拍翅,大聲說著:「閣再來。」

外婆為保佑藥鋪生意興隆,在曲尺型櫃檯旁供奉祖先牌位,牌位前放置一座圓唇、圓弧鼓腹的小香爐,幾炷香長年插著,這罐仙丹就放在供桌上。即將上小學的我臆測,這瓶仙丹來源應是香灰,節儉的外婆每天祭拜時必捨不得丟棄,再添加祖傳祕方調成色白的仙丹。我常朝仙丹罐拱手膜拜,幻想這藥罐是太上老君的煉丹爐,爐嘴裊裊升起幾縷白煙。

病患若因腹痛胃脹、腸胃潰瘍前來就診,外婆便取出一些仙丹。小時我體燥常流鼻血,外婆先痛罵是否吃冰?接著大喊閉氣,火速拿棉棒沾一匙仙丹粉朝鼻孔吹氣,我哈啾幾聲平躺休息,不一會兒,血就神奇地止住了。外婆說,仙丹粉是用一種骨磨製的,我若再追問是什麼骨,外婆就會斥責囉嗦。

有次附近柑仔店老闆的兒子耳朵長膿生瘡,吃遍中西藥仍未治癒,聽說藥鋪裡有神效仙丹,前來急問。外婆先將粉擦抺在孩子的膿瘡處,叫對方按三餐內服,才兩週,傷口便結痂,事後老闆特地贈送一塊深淺間雜的紅花布當作謝禮。外婆咿呀踩著老舊裁縫車,縫製成睡覺被單,一展開,床鋪頓時像張花床,但外婆仍是長年穿著一襲過膝的藏青或灰黑布衫,下身配著深黑寬鬆棉褲,喀答喀答趿著木屐,曬藥材時,便把過長的前襟摺起塞進褲頭,做著粗活。

客人前來領藥,我幫忙慎重地叮囑服藥方法,魔幻藥材的奇效:「這款仙丹叫『閻王低頭』,用十年一花、十年一果的奇異還生草藥提煉,保證藥到病除。不可多服,一日三匙為限。」舅公姨婆、鄰居們虔誠領藥,表妹在旁拉我衣袖:「妳剛才的話,是史豔文為了救藏鏡人,拜託冥醫的台詞。仙丹不就是香灰嗎?」我拿片山楂,塞住表妹快說出事實的嘴。

戲劇中的台詞,也適用於現實,這藥粉對我及許多病患而言,是祈求閰王能低頭的願望。

仙丹神效在我的大嗓門下廣為人知,外婆常氣我的誇言,訓斥做人要老實點。我聳肩吐舌,快速跨入右側門檻,一溜煙跑進主臥房電視前席床而坐,看布袋戲、歌仔戲,當時的黑白電視,增添生活幾許色彩。

有天晚上,藥鋪打烊關好門窗,外婆和我悠閒地坐在臥房收看歌仔戲。當時楊麗花飾演的薛平貴迷倒一票婆婆媽媽們,每晚村子巷口靜悄悄的,大家坐在電視機前收看平貴寶釧分離,跟著劇中人掉淚。

「寶釧啊─光陰已過十八年,青春一去不復還。菱花鏡中照人面,模樣不似彩樓前……」寶釧尖細唱腔揚起,忽然「碰─碰!」門板響起撞擊聲,外婆趕緊開門,示意我把電視聲量轉小。正演到闊別十幾載的平貴蓄滿髭鬚歸鄉,夫妻就要團圓了呢。

「按怎?」外婆叫了一聲,我好奇望外看,一位身著灰布長襖的老奶奶哭喊兒子被警察抓走,兒子身上有嚴重刀傷,血流不止,她得趕緊送藥到看守所。搖搖晃晃快暈倒的老奶奶緊抓外婆衣袖,急問有無止血藥方。外婆赤腳小碎步跑到左側藥鋪,打開大燈,塞給老奶奶那罐仙丹,教她沾點水敷在傷口上,不到半小時就會止血。我原本懊惱劇中夫妻即將到來的重圓被打斷,此時驚嚇得噤聲。老奶奶走後,外婆接連低嘆,說戲劇和人生,最艱苦的都是分離。

外婆對那晚的事始終緘默,我若好奇詢問,便惹來一頓責罵。詭異的是,之後幾天,上門求診的病患無預警地增多,來問診,也來問那晚的事情。我在櫃檯前幫忙包藥,病人們交頭接耳,不時問我那晚事發狀況。當時年幼,不了解他們口中的國民黨、黨外是指什麼,只能靠一些聽聞拼湊原貌。據說老奶奶的兒子認識美麗島事件核心人士林義雄,兩人同是三星鄉人,林義雄被捕後,警方到大洲村捉拿名單上的罪嫌……

有位中年阿姨自稱和老奶奶熟識,她口沫橫飛地轉述老奶奶當晚遭遇,彷彿身歷其境。老奶奶家四周全是田埂,此時正值秋收,廚房大灶邊的角落堆滿柴枝稻稈,高與人齊,警察衝進老奶奶家搜人時,老奶奶顫抖哭喊,沒人啦,夭壽……,警察拿著刀、棍這刺那揮,廚房瓶罐碗盤碎裂一地,狹仄空間充斥著尖叫哭泣吆喝怒罵。一個警察拿著長刀刺入稻稈堆,老奶奶驚叫跪倒,長刀抽出時,刀鋒的紅染在地上,草堆漸漸被染色……

她尚未說完,外婆用力喊噓,沉著臉拜託大家噤聲。那陣子外婆嚴禁我出入藥鋪,厲聲叮囑不可亂講話。我委屈掉淚,只不過轉述大人之言罷了,外婆兇煞的臉太可怕了,我只好用靜默,遮蔽那晚怵目的血紅。

上了小一,我回到鎮上,寒暑假回去看外婆時,村上西醫診所一家連著一家點亮招牌,嶄新廣告看版用新穎POP字體引人目光。外婆的藥鋪裡,那木製匾額一天天老去,上面布滿灰塵斑駁,如同外婆漸老的臉;上門求診的病患日益稀少,多是親戚老友前來串門子、話家常。

我安慰外婆,藥鋪有鎮店仙丹「閻王低頭」,不怕顧客不上門。小時我為仙丹取這綽號,外婆會瞪視,怒斥胡鬧,此時她只搖頭嘆氣說,這孩子中了布袋戲毒,病得不輕。

後來外公年老病重,外婆每天忙著照顧他,無暇顧店。外婆笑容愈來愈少,我捧著仙丹罐跟外婆說,服了這帖藥,閻王也會低頭;她沉著臉接過藥罐說,現在吃任何藥方,都只能祈求閰王借魂,多活一刻是一刻。

外公走了之後,外婆再也無心打理藥鋪。每隔幾天,親友擔心外婆孤單,會常來店裡閒聊;反倒是我上了國中後,升學壓力大,愈來愈少回鄉。

日子無聲地往前走,再回去探望外婆時,她和供桌上的仙丹藥罐一樣沉默嘴閉,同樣布滿更多的灰。櫃檯後方兩排木製藥盒已經很久未被開啟,約略嗅聞到久放藥材的霉味。叔舅們曾提議將櫃盒清掃或拆除,外婆搖頭說,東西就按原來樣子放著吧,便陷入冥思。外公的走,關閉了店鋪的熱鬧,也關閉了外婆的笑,只有當孫子們回去探望,她才會稍稍展顏。

姊姊常抱怨學業、社團兩頭忙,三餐不正常,胃常犯疼;我罹患隱性地中海型貧血,站久了容易暈眩。記得「閻王低頭」也能治貧血,但藥只剩下一點點。外婆斥責我們姊妹怎麼不愛惜身體?說等等小販會送「墨賊仔骨」來,她要現殺磨製。

現殺?什麼骨?我和姊姊沒聽懂,彼此互望──仙丹來源是動物?(未完)

【內文節選二】

藏(節選)

父親因胃渭瘍,住院多日,我回家拿換洗衣物時,記掛著順便帶些他想看的書報。回家一看,發現父親的記憶真不牢靠,他平時太愛藏東西了,放置在某處的物品,似乎只存在他「想像出來的記憶中」,現實的櫃子裡空無一物。「怎麼可能?一定是妳沒仔細找。」父親認為我辦事不利,於是我在診間陪伴時,細數了他的「藏物癖」。

父親擅長藏東西,他唯一不藏的,是犀利言詞和嚴肅的臉色。他愛訓斥人,話鋒如刀,依稀隨時給了自己一個司令台,我有時覺得自己是住在軍營,而非家裡;只有當父親被我們發現偷藏物品、說話吞吐結巴時,才覺得這位司令官並非高不可攀,有了點情味。原來,一個擅長發號施令者,也有辭不達意的瞬間,不因他老愛拉長的面孔,讓家裡只剩下冬天。嚴肅的父親因為愛藏、亂藏,反而讓我看見更多不同於他平常嚴肅模樣的神情。

當全家出遠門、東西不在眼前時,父親更會設法藏物。他聽說即使櫃子上鎖,高明的小偷仍有工具可以撬開鎖頭,於是他用好幾層紙袋,細心地裹覆現金與存摺,最外層再包上密封袋,乍看之下,貌似真空包裝的薄肉片,然後放入印表機炭粉匣中。他把印章、金飾塞進已洗到褪色的襪子內,然後鎖上衣櫃,認為小偷不會想到貼身衣襪裡藏有珍貴物品。所有櫃子鑰匙,則用多層保鮮膜包覆好,放在辭典空匣中。物品藏得緊密,他才能放心出門,彷彿藏得好,它們都近在眼前。

我家曾經遭了幾次小偷,損失不少,父親為此傷透腦筋,除了加裝監視錄影機,他常不斷想像偷兒如何持利剪截斷鐵窗,怎麼拿千斤頂移動門縫,然後拐進家裡,確認室內空無一人,大膽開燈,翻抽屜、掀衣櫃。父親模擬整套沙場攻防戰,詢問我們該如何防範。有次小偷無功而返,我們返家時,看見屋子被翻箱倒篋,餐廳地板還留有一灘便溺,據說此法是竊賊一無所獲時,得在屋內留點「東西」,將霉運留下,到下一家偷竊時才會豐收。母親暴怒,喝令全家一起刷地,父親反而得意自己在這一回合獲勝。父親的「藏」,是一場跟小偷的拚搏,只是小偷不知何處人也,敵暗我明,父親只能採取「守勢」。

父親藏錢的祕密基地有多處,我只知其二─一是鎖在櫃子,另一是藏在壁上空插座的塑膠片後面。後者是我和弟弟互投軟式棒球時,球不慎擦撞插座塑膠片而無意發現。此事我們沒讓父親知道,他只是疑惑,為何我和弟弟時常交換玩味眼神偷笑,是否隱瞞學校惹的禍事。

父親的藏,在我眼中,是讓家裡顯得擁擠零亂的「堆」,但造訪的客人,都稱讚我家乾淨寛亮,殊不知家中只有客廳如樣品屋般整潔明淨。走過客廳連接廚房的短小通道,彷彿穿越時空,周圍明亮色澤漸暗為昏黃,房間角落及樓梯每層台階,放置好幾個紙箱,箱口用寬版膠袋封起。

有些紙箱藏了多只未用過的瓷盤,外頭包覆層層報紙,紙已泛黃,可知盤子已放了多年,箱內角落結著蜘蛛網,如果網子也有年輪,至今也好幾圈了。這些瓷盤母親捨不得丟,說過年時,可用新盤子增添新氣象。我們拆除包覆的報紙,映入眼前是盤子邊緣鑲了一圈金線花邊,盤底是紅色篆體字,印上「萬壽無疆」,透著民國初年復古風。

有些紙箱存放嬌生牌嬰兒乳液、員工年終抽獎的小台果汁機、百年老字號紙盒裝的保濟丸、菜瓜布、幾打七、八○年代著名的彎彎香皂。父親或許遺忘了這些物品,又或許物品也遺忘了自己,只有當我們姊弟好奇地塗抹乳液,皮膚癢起一粒粒紅疹,才意識到乳液已老得超過保存期限。

一樓到二樓的階梯,有個轉彎大平台,我有時藏身在此,偷聽父母何時上樓偵查小孩念書實況,後來此地被三個雙手合抱大小的鐵鍋占據,我常踢到這幾支鍋子的黑色手把,有次斗膽請父親挪動位置,他沉下臉,斥責我走路莽撞,說明鐵鍋炒菜不沾的功效,辯稱廚房擺不下,放在這個平台,好放好拿,但我從未在瓦斯爐上看過這些鐵鍋。

父母每隔一陣子,就會為了藏放物的「去」「留」大吵,他們爭執的重點,常聚焦在占地面積最廣、不論是散放或裝箱的報紙。當時報紙是送報生投遞在每家每戶的信箱口,即使有人先出門上學,家裡不成文的規定是,第一個拿報、看報的人得是父親,好像是某種儀式的開場。報紙中間常夾有一兩張滑亮、彩色的廣告宣傳單,父親會收集起來,摺成回收紙盒。報紙看完,得依照原來版面順序排好,再放到大門旁的鞋櫃上頭,累積多份,最後放置階梯。父親每天都如此固定,攤開、摺疊報紙、回收,開啟固定的日常。(未完)