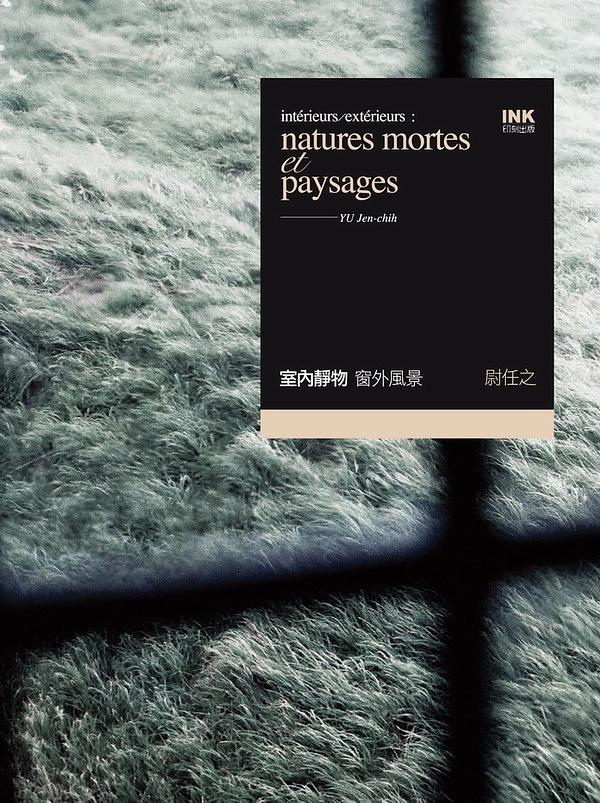

室內靜物.窗外風景

| 作者 | 尉任之 |

|---|---|

| 出版社 | 印刻文學生活雜誌出版股份有限公司 |

| 商品描述 | 室內靜物.窗外風景:內容簡介:李渝、李黎、季季、陳列、陳芳明、楊澤、樊光耀、駱以軍、邁克/關愛推薦鄭樹森/專文介紹與藝術共感飛翔的青春紀事錄滿目的畫面,閉上眼睛 |

| 作者 | 尉任之 |

|---|---|

| 出版社 | 印刻文學生活雜誌出版股份有限公司 |

| 商品描述 | 室內靜物.窗外風景:內容簡介:李渝、李黎、季季、陳列、陳芳明、楊澤、樊光耀、駱以軍、邁克/關愛推薦鄭樹森/專文介紹與藝術共感飛翔的青春紀事錄滿目的畫面,閉上眼睛 |

內容簡介 靜物的英文和德文分別是「Still Life」和「Stillleben」,字面意義可直譯為「仍然活著」、「仍然鮮活的狀態」。然而,在拉丁語系的法文和義大利文中,靜物為「Nature Morte」和「Natura Morta」,是「死去的自然」、「自然死去瞬間所保留的靜止狀態」。「生」或「死」,「讚頌」或「悼亡」,不同的語言反映出迥異的哲理思維。其實,將室內╱窗外、靜物╱風景總合,也就是人類活動的場域。電影的構成又何嘗不是如此?將角色擺放到一個空間裡,讓他們活動,就構成了戲劇最基本的元素。 美與性、創作與狂喜都是無法分開的,羅丹、克林姆特一生在人體中汲取靈感,將肉體提升到美的境界。未完成的《新娘》,透露出克林姆特創作時思考與猶豫的軌跡;畫面的右側,一尊面對觀者、雙腿岔開的女體,在原來的構圖中以全裸面向觀眾,生殖器發情的狀態清晰可見,裝飾性的裙襬是後來才加上去的。 未完成的《新娘》並不是克林姆特代表性的作品,但我卻久久佇足在這張畫前。我試著「閱讀」這張作品,思索一代名匠創作的過程:他在畫布上所留下最初的素描的痕跡,以及後來試圖遮去的部份等等。然而,我怎樣也不會知道克林姆特將女陰遮去的動機是純粹美感上的選擇?是道德考量?還是對生命的另一種省悟? 第十號交響曲恐怕是所有馬勒交響曲中最不易理解的一部,這是他寫給阿瑪的音樂遺言,其中他放入許多謎一樣的暗語。這部交響曲總譜的原稿上,馬勒在最後停筆的地方寫著:阿瑪,親愛的阿瑪,只有妳能夠理解……。懊悔、無助地呼喚著愛人的名字。 馬勒的第十號交響曲可視為第九號交響曲的延伸。如果說,兩首交響曲是一組連貫的作品,那麼,第九號交響曲便是以「第一人稱」書寫的「自傳」,痛苦、掙扎、流淚;第十交響曲則是用「第三人稱」書寫的「他傳」,好像脫離肉體的靈魂,對自己再做一次冷靜、虛無、孱弱的回顧。 ◎聯合推薦 李渝李黎季季陳列陳芳明楊澤樊光耀駱以軍邁克

作者介紹 ■作者簡介尉任之台北市人。一九七七年三月出生。東海大學美術系肄業,巴黎第一大學電影研究所博士候選人。關於音樂、電影、繪畫的論述散見台灣、法國、土耳其、中國大陸等地刊物。兩次繪畫個展於台北(1994、1997),並聯展於法國、義大利、巴林、烏克蘭、喬治亞、哥倫比亞等地基金會、文化機構與美術館。作者攝影:Elisabeth Camus, www.lisacamus.com 封面攝影:尉任之,從丹麥赫爾辛格市 Kronborg城堡眺望,二○○八年十月。

產品目錄 序 多才多藝一任之--讀《室內靜物.窗外風景》有感鄭樹森 第一輯 靜物天堂之門已經打開回到失去的樂園房門打開了以後--關於「未完成」的札記留待他日的紀念 第二輯 風景冬之旅與流浪者神話的幻滅太陽自峽灣中昇起 第三輯 肖像雲淡風清朱曉玫--一位巴哈詮釋者的旅程在寂靜中走上舞台--雜憶羅斯托波維奇給情緒添上個性,為思維賦予靈魂--米亥依爾.寇巴希杰穿越柏林圍牆--鋼琴家阿瓦里亞尼的時代與歷程 第四輯 筆記紐約地下--安迪.沃荷的電影愛與死的儀式--三島由紀夫與電影《憂國》的出土血與理想主義者的烏托邦《紅氣球》及其二三事猶自閃爍的碎鑽--維斯康堤的《異鄉人》與經典文學改編第五輯遊記來自堤比里西的信下午還是黃昏--續〈來自堤比里西的信〉風景,靈魂的狀態 後記未完成

| 書名 / | 室內靜物.窗外風景 |

|---|---|

| 作者 / | 尉任之 |

| 簡介 / | 室內靜物.窗外風景:內容簡介:李渝、李黎、季季、陳列、陳芳明、楊澤、樊光耀、駱以軍、邁克/關愛推薦鄭樹森/專文介紹與藝術共感飛翔的青春紀事錄滿目的畫面,閉上眼睛 |

| 出版社 / | 印刻文學生活雜誌出版股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789866135316 |

| ISBN10 / | 9866135314 |

| EAN / | 9789866135316 |

| 誠品26碼 / | 2680579495001 |

| 頁數 / | 360 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 17X23CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 多才多藝一任之

──讀《室內靜物•窗外風景》有感

鄭樹森

二0一0年歲末,Facebook創始人之一成為美國《時代周刊》封面人物,並同時宣佈「電郵已死」。同期公佈的數據顯示,每六十秒Facebook上就有超過五十萬的「comments」、近四十萬的「posts」、二十多萬的「messages」,更不要說十幾萬張照片、十萬左右的新增「friends」。以此看來,電郵雖未壽終正寢,但傳統認知的文字溝通,在二十一世紀,終必淪為絕大多數新世代的「斷簡殘篇」,似是無可避免的大趨勢。

早在二0一0年夏天,德國學界的調查顯示,上網後瀏覽網頁時間一般每頁不會超過十秒鐘。這個調查雖有個別用家存疑,但上網後眼球特別快閃、閱讀時間奇短確為共識。在二0一一年的文集《互聯網改變你的思考方法?》(Is the Internet Changing the Way You Think?),麻省理工學院機械人專家Rodney Brooks教授就認為,互聯網鋪天蓋地後,「專注力」(attention)早已隨滑鼠或手指流失。腦神經學家Brian Knutson更預言,由於人腦已被互聯網重新規範,日後能夠全神貫注(天賦或靠藥物)的少數新人類,會突圍而出,成為另類的「適者生存」,是「survival of the focused」。不過,這些學院蛋頭的高論,仍以書本問世(其中包括虛擬現實之父Jaron Lanier),能有多少眼球垂青或腦袋消化都成疑問,更談不上「聽者藐藐」。

尉任之的第一本文集《室內靜物•窗外風景》在這個Facebook殺時、twitter殺字的新世代出版,恐怕是非常不合時宜。任之此書涉獵極廣,文學、美術、音樂、電影、新興國族文化,無一不包,又層層互扣,互為激盪;對於行將逝去的「老靈魂」,這些文字都是需要細細咀嚼才能體會的精粹,在「慢讀」(slow reading)成為「非常態」的年代,知音寥落,在所難免。而這些文字的「反潮流」,更在於其十分不「肚臍眼」(navel-gazing),而過於「大哉問」。德國評論界若干年前就曾以「我、我、我的世代」來形容德語新世代小說界。陳映真先生中風前最後一次參與《聯合報》短篇小說獎評審,對絕大多數作品的「喃喃自語」驚訝莫名。這個趨勢在「有Facebook、無朋友」(靠虛擬、缺現實)的今天,更是一發不可收拾。因此,任之一再打磨這批文字,印刻出版社竟然堅持出書(尚未「app」),可說是知其不可為而為之,絕對是rear guard action。

任之在這本書展示的多才多藝,除天賦聰穎,吸收快,分析強,與後天栽培也不無關係。父親尉天驄教授是散文家、名學者,更是《筆滙》、《文學季刊》(《文季》)兩份重要刊物的創辦人。母親孫桂芝女士(1943-2005)是聲樂家,晚年亦擅丹青。很長一段時間,尉府真是「往來無白丁」,進出都是台灣藝文界的一時俊彥,更是海外不少文人雅士返台時的落腳點。任之得天獨厚,能夠在這樣的環境成長,耳濡目染,識見修養自是不凡,也為旅法後的恢宏視野奠下深厚的基礎。任之這本文集,全面展現他青少年時期以來的多方面修養,行文洗鍊,分析入微。文章陸續在海峽兩岸披露後,少數仍在「慢讀」、不大會快閃眼球的老輩文友,無不讚嘆,想來任之亡母在天之靈定當欣慰萬分。與尉家兩代相交,不覺四十餘年;任之新書付梓前有幸得睹定稿,浮想聯翩,錄下以為存念。

風景:靈魂的狀態

一九八五年五月到七月,離開蘇聯多年的塔科夫斯基在瑞典導演英瑪.柏格曼的協助下,拍攝了他的最後一部電影《犧牲》。《犧牲》是一則關於世界毀滅的寓言,片中人在一座不知名的北方島嶼上,等待著末日的到來。

塔科夫斯基慣用小說的筆法來創作劇本,在《犧牲》開頭題為「漫步」的一節中,他這樣寫著——

永夜的季節即將到來。沒有一點風,岩石遮住了陽光;樹頂上的天空微微發亮,只有岩灘邊的水窪中有幾絲反光。

美好的感受:時間似乎已經停止。

在受凍的松樹的陰影裡,有一座黑色、屋頂挑高、用原木蓋成的屋子。它的窗框用木材鏤刻而成。……

霧氣滑落在通往橫斷海岸線的河谷中。凝重的霧氣壓印著道路兩旁像幽靈般、憂傷地連向鐵鉛色海岸的松樹。……

《犧牲》也是塔科夫斯基的遺言,他在拍攝過程中得知自己罹癌的消息。因為柏格曼的關係,《犧牲》得以在法羅島取景,並起用柏格曼的班底如攝影指導史汶.尼克維斯(Sven Nykvist)和演員Erland Josephson。

法羅島(Fårö)位於波羅的海,幾世紀來未經重要的開墾,它的風景空曠、荒涼,猶如創世紀之初的景象,為這部核時代隱喻毀滅的影片提供了最理想的場景。

一九六七年起,除了在瑞典本土的劇場與電影工作外,英瑪.柏格曼長年居住在此。二OO七年七月三十日他過世於法羅島自宅,享壽八十九歲。按照他的遺願,柏格曼與已逝的最後一任妻子Ingrid von Rosen合葬於法羅教堂的墓園之中。

柏格曼的電影是我對北歐和北歐現代藝術產生興趣的起點,及至到法羅島旅行,也是因為喜愛柏格曼電影的緣故。我總認為,沒有親自感受過法羅島的景物,將難以深入柏格曼隱晦的世界。並且,要去法羅島,就應該在人煙罕見的季節;春天的法羅島光線明亮、野花遍開,夏天慶典的氣氛重,都不屬於柏格曼的世界。柏格曼的世界孤獨而疏離,反映出北歐人在特殊自然環境下焦慮不安的一面。

1.

二OO九年十月十九日上午,班機自巴黎起飛,向北飛行約半小時後開始沿比利時的北海岸前進。阿姆斯特丹過後,天氣晴朗,荷蘭北部格羅寧根一帶的低地清晰可見,一條條河道將深褐色的大地分割出來。

到達斯德哥爾摩已是午後,早一班飛機出發的好友費智早在機場等候;我們只準備在斯德哥爾摩短暫停留,隔天上午便出發到法羅島去。

當天晚上,在一間小旅館裡,我翻閱取回的資料和時刻表,揣想著接下來的行程,位在地面層的客房與咖啡廳隔著走道,午夜時分,交談的聲音仍一陣陣低沉地傳到房間裡來。

秋天的北歐已有入冬的感覺,放了暖氣的室內尚帶著一絲清冷。來巴黎這幾年,我定期在歐洲旅行;歐洲面積小,區間連絡方便,平價票更不時勾動旅行者蠢動的欲望。平常旅行,我的準備總是盡可能詳盡,不必要的資料和物品塞滿一袋。可是這次去法羅島,除了衣物與輕食外,我什麼也沒有準備——其實,除了租車和找旅社外,也沒什麼可預先準備的;旅遊季節外的法羅島異常冷清,除了風景和羊群,大概什麼也沒有。同行的費智旅行經驗豐富,現已退休,他意氣地說:「別管,到斯德哥爾摩再說。」離開巴黎前,我試著在網上預訂法羅島的民宿,接到的都是「我們已經關閉,明春再連絡」或「目前無法回電」這類的答覆。任教巴黎三大、有一半瑞典血統的好友Kristian知道我們計劃在秋天去法羅島時,以堅定的口氣說:「秋天去法羅島,你肯定連一張煎餅都買不到。」……此刻,在斯德哥爾摩這小旅館的床鋪上,想起Kristian那嚴肅的表情,我忍不住微笑起來,然後將自己裹在單薄卻暖和的棉被裡,慢慢地進入夢鄉。

幾年前一個九月的晚上,我鑽進巴黎左岸一間每年固定舉辦柏格曼回顧展的藝術電影院;DVD普及以後,回顧展的上座率越來越差,那晚僅有的幾個觀眾散坐在不同的角落。既然沒有慣有的預告片,放映師略微調整了螢幕比例,影片就開始了。那場電影放映,我的記憶已不全然清晰,今天回想,只有兩個比較明確的印象:片中幾個前衛電影般不連貫的片段,以及海邊空曠風景中的兩個女子。不連貫的片段包括一個垂死的少年、一個受釘刑的手掌特寫(鮮血從傷口涔涔滲出)和一些著火的電影膠片(著火的影像讓觀眾以為影片真的失火了),它們之間的剪接像病人破碎的幻覺,突兀而無邏輯。

這是柏格曼一九六六年的作品《假面》(Persona),也是他繼《穿越黑暗的玻璃》後第二次在法羅島取景的影片。片中兩位女子,分別是與柏格曼合作多年的碧比.安德森(Bibi Andersson)和第一次在他電影中出現的麗芙.鄔曼(Liv Ullmann)。

那晚以後,我多次重看《假面》並深深為它著迷。我雖然被其中許多片段——特別是被柏格曼擅用的固定長鏡頭特寫——所震撼,但覺得自己並不能完全理解它。《假面》像一道謎語,也像一面鏡子。像謎語,是因為柏格曼打破夢(或者象徵)與現實、內在與外在,乃至生死的界線,觀者可以強烈感受到影像的力量,卻未必能清楚理解作者的意圖;像鏡子,是因為《假面》的形式直接而簡約,構圖與佈光冷靜而準確,劇中人以及與劇中人對應的觀眾被置放在一個空曠的場景(尤其是病房╱太平間那個重複使用的相同場景)中,就像被放入實驗箱的白老鼠,只能面對空白的壁面以及自己偶爾反映在壁面上的倒影,既沒有屏障,也無所遁逃。

2.

法羅島隸屬瑞典在波羅的海的大島哥特蘭,隔著狹小的法羅海峽與哥特蘭北端相望。法羅島沒有商店、醫院、郵局和學校,行政上歸哥特蘭管轄,交通與生活的機能也完全倚賴後者。

從斯德哥爾摩取水路去法羅島,必須先在斯德哥爾摩南方的外港Nynäshamn搭乘前往哥特蘭的輪船,再於哥特蘭首府Visby換車與渡輪。若中午出發,到法羅島時往往已近黃昏。

秋天的北歐下午五點多就開始天黑了,我們到達Visby後,風雨隨漸暗的天色增強起來,租車再去法羅島已經太遲。況且,從九月底開始,法羅島的餐廳、民宿和營地將一直關閉到隔年春天,旅客只能在Visby寄宿。其實,這個季節,Visby的旅館也是乏人問津的。

這幢有些年歲的現代旅館在觀光局接待處後面的山坡上。我們趕在接待處關門前訂到減價的房間,再沿山坡上倒V字形的小徑找到我們的旅館。小徑旁有幾棵兩人環抱的大橡樹,葉片在風雨中發出沙沙的聲音;遠處,一艘輪船嗚嗚地鳴響汽笛,我們轉過頭去,空中烏雲密佈,大船正緩緩駛離Visby的港口。

旅館裡是另一種氣氛,大廳角落裡點了蠟燭,加上淡淡的咖啡氣味,我們很快就忘了戶外的風雨。蠟燭是我北歐記憶的一部份,無論是秋季的哥本哈根或冬季的奧斯陸,寧靜低調的回憶中總是閃著點點燭火。二OO八年冬天我第一次去瑞典西南部的港市馬莫(Malmö),瀕海城市特別濕冷,寒風中我們進去一家窗邊點著蠟燭、以舊平房改裝而成的窄小咖啡館,頓時在陌生的城市中感到一陣溫暖。燭火不是奢侈品,但在清寂的北歐,它卻予人一種高貴的感受。

燭火帶來光明,驅逐陰暗,自然是電影中不能缺少的意象。然而,在柏格曼中期的電影如《穿越黑暗的玻璃》、《冬之光》、《狼的時刻》或《安娜的激情》中,燭火卻更像人類崩潰邊緣的意志,無助而飄搖。

一九六O年代(尤其是一九六O年代晚期),隨著越戰的爆發,東西、美蘇的對峙更為緊張,激進的政治運動席捲全球。這時期興起的電影新潮,如法國的高達和馬克(Chris Marker),日本的大島渚和吉田喜重,英國的自由電影(Free Cinema),以致義大利的貝托魯奇和貝洛奇奧,都將電影與政治結合,激進者甚至以電影為政治的「手段」。與這些比他年輕十到十五歲的電影作者相比,柏格曼與當時的政治氣氛完全脫鉤,他凝視著他鏡頭底下的人物,揭示他們精神上無緣由的恐懼以及這恐懼所引發的誤解和災難。柏格曼認定自己為藝術家,寧願在藝術上而非在政治上激進,執意「為藝術而藝術」的結果讓他受到當時年輕影評人(如瑞典裔的芬蘭影評人、作家、導演Jörn Donner)的攻訐,他們視柏格曼的電影為小資產階級的無病呻吟。可是,今天回首,卻正是因為對藝術的堅持,柏格曼的電影遠遠超越他的後進,迄今散發著不能磨滅的光采。

一九九O年三月,在接受法國導演、影評人阿薩亞斯訪談時,柏格曼說:「在那個革命的年代,我覺得專注在自己的事物上更要緊。我從未追隨潮流,就算我想追隨它,我也無法達成。」

在漫長的生涯中,柏格曼只在法羅島拍過四部劇情片,但它們在現代電影中都具有地標般的位置;除了《穿越黑暗的玻璃》和《假面》,分別是一九六八年的《羞恥》和一九六九年的《安娜的激情》。若將柏格曼的影片加以分期,一九五一年《莫妮卡》前的作品習作意味重,是土法煉鋼的摸索期,《莫妮卡》後,整個一九五O年代,從《木屑與亮片》、《夏夜微笑》、《第七封印》到《野草莓》,柏格曼的個人風格越加耀眼,儘管片廠風格及敘事意圖仍然明顯,卻已展露出豐富動人的神采。這個時期,柏格曼在歐陸各影展接連獲獎,在國際間奠定了「作者」的聲望。

弔詭的是,在聲望逐漸達到顛峰的一九六O年代,柏格曼的風格丕變,五O年代作品中自信的神采退位,反而彰顯出他性格中陰暗、焦慮的一面,《穿越黑暗的玻璃》以後,他神經質的傾向益發不可收拾,對人性的悲觀、對神性存在的懷疑與對個人拯救的困惑更在一九六O年代中後期達到高峰。這個時期,柏格曼漸次揚棄枝節上的冗贅,他簡省對白與情節,儘管人物間的衝突與代溝加深,故事的戲劇性卻反而降低。用影像來說故事是現代電影最重大的突破,一九六O年代是柏格曼創作上的成熟期。

我雖然喜愛柏格曼一九五O年代的作品(像每次重看《野草莓》我都感動不已),但他六O年代的作品卻帶給我精神上更高層次的充實感;在那個年代創作《冬之光》、《沉默》和《假面》這樣簡鍊的電影,除了超越時代的眼光,還需要勇氣與執著;這是創作上而非製作上的勇氣,因為以柏格曼當時的聲望而言,《冬之光》、《假面》等片的成本都不算高。

這個時期開始,風景在柏格曼電影中所佔的位置愈形重要。即使柏格曼稱呼《穿越黑暗的玻璃》為「室內劇」,並將「室內劇」的戲劇形式與「室內樂」的音樂形式類比,但不能否認,除去風景這項元素,《穿越黑暗的玻璃》的情節將難以具有說服力。可以說,《穿越黑暗的玻璃》的四個角色像四重奏互相對位的四個樂器,做為背景的風景就像一個變幻的舞台,包圍並介入人物的心路歷程。

這部電影的梗概如下:

黃昏時分,大衛和女兒卡琳、兒子米努斯(Minus)、女婿馬汀從海上泅泳歸來。大衛是作家,卡琳受精神分裂症所苦,馬汀是醫生,米努斯則是青澀的十七歲青少年。上岸後,大衛和馬汀在海邊撒上漁網,姐弟兩人則沿著無盡的海岸線去鄰家取牛奶。

晚餐時,大衛告訴家人他很快就得回去定居地瑞士的訊息。晚餐後,卡琳和米努斯表演了一齣米努斯所寫的獨幕劇,劇中主角是一位在寫愛情故事時才會感到愛的騎士。騎士最終失去他的愛,因為他不願與公主的鬼魂一起投向死亡。米努斯在這齣戲中戲宣稱:「生命對一個藝術家又算甚麼?不值得為愛情犧牲一個傑作呀。」影射的對象正是他父親。

夜深的時候,焦慮難眠的大衛在房間裡修改自己的手稿,卡琳也在夜裡醒來,她先在閣樓上進入自己分裂的世界,隨後,從幻覺抽離出來的她在父親的床上睡著。清晨,大衛和馬汀收起前夜撒下的漁網時,卡琳翻閱了父親的日記,得知自己的病永遠無法痊癒。上午,大衛和馬汀離開小島去辦事(這時卡琳已將日記的內容告訴馬丁),在小艇上,馬汀指責大衛用觀察女兒的病情來尋找創作的靈感,大衛則表達愧疚的心情並述說自己曾試圖自殺的經歷。在島上,卡琳向米努斯描述她分裂時的狀況,她帶他到閣樓並指出壁紙後面(她自己幻覺中)的另一個世界。卡琳在兩個世界間來回掙扎,然後痛苦地衝出屋外。米努斯隨後在海邊一艘破船的底部找到卡琳。大衛和馬汀回來後得知卡琳失控的狀況,馬汀叫來醫護用的直升機,送妻子回去療養院……

3.

北歐人生活在冬季漫長而日照不均(夏季近乎永晝,冬季則長夜迢迢)的環境中,加上幾世紀來基督教教義嚴峻的教化,讓他們有著漠然與禁欲的外表;這外表下每每潛藏著敏感、跳動的心靈,因道德教化而背負著惶惶不安的罪惡感。

這也是柏格曼的人格特質。他出生在一個小康的牧師家庭,過去,在信仰新教的歐洲國家(以荷蘭、北德和北歐為主),牧師是所屬教區的精神領袖,除了主持宗教儀式、幫助信徒解決家庭難題與裁決教區的紛爭,自己與自己的家人更必須做為信徒的道德表率。二十世紀的北歐社會以新興中產階級為中堅,以宗教為基礎的道德觀讓人桎梏,天生叛逆又愛幻想的柏格曼在嚴格的宗教家庭成長,隨著年齡增加,與父母的齟齬更加頻繁。然而,在蔑視偽善教條的同時,他又無法割除深化在自己體內的道德教化,因而擺盪在天平的兩極之間。如同心理學家榮格(Carl Jung)所提出的「假面」(Persona)理論,現代人在社會化(適應社會與面對人群)的進程中,逐步為自己帶上一個面具,並將自己某些異質或突出的性格隱藏起來。在《穿越黑暗的玻璃》中,柏格曼從「外」描寫了人類表象世界的崩解;天地不仁,柏格曼用陰沉的天空、綿延不斷的海岸線和一望無盡的大海凸顯出四個人物的渺小和他們心靈上的孤獨。《假面》則推得更遠、更抽象,柏格曼進一步進入人物內心,從「內」分析心靈的衍變;在與世隔絕的島上(片中的島嶼本是精神療養的庇護所),兩個年輕女子——拒絕說話的紅伶伊莉莎白.佛格勒(Elisabet Vogler)和照顧她的護士阿瑪(Alma)——逐漸融成一體而無法分清彼此的面貌。

《假面》的創作始於一九六四年柏格曼肺炎住院療養期間,論者常將它視為《穿越黑暗的玻璃》的續作。仔細觀之,兩者像「主題與變奏」,可以相互對應與辯證,除了心理與精神的病症連貫兩者外,法羅島低調的風景反映出靈魂壓抑如低氣壓的狀態,加強了兩片的張力與合理性。

柏格曼在《假面》這些影片中放入更多的自我,加重了影片的自傳色彩。所謂「自傳」,在柏格曼這個時期的電影中,未必與個人的經歷或傳奇有關,反而是作者當下身心狀態的忠實呈現(譬如失眠:柏格曼總害怕或妄想自己的睡眠會被內心的惡魔偷走),在不同角色的身上反射出來。

柏格曼的劇本往往像可以閱讀的小說或類似小說的分場筆記,紙上作業與完成後的電影不盡相同,也可視為獨立的文字作品。打開手邊法文版的《假面》劇本,柏格曼這樣寫著——

我沒有創作一部正規的劇本。我所寫的像ㄧ條旋律線,拍攝時我再在合作夥伴的幫助下配上樂器。

我們也可以讀到類似的敘述:

夏天結束的時候,佛格勒太太與護士阿瑪在醫師的渡假小屋暫時住下。小屋的位置有點偏遠,北面面向海的地方是ㄧ條漫長的海岸線,西面是ㄧ個綴著粗曠岩石的小海灣。屋子的另一邊是ㄧ小片樹林和歐石楠叢生的曠野。

海邊的暫居似乎很適合佛格勒太太,在療養院時癱瘓她的麻木狀態開始在漫長的散步、海釣和其他活動像準備三餐、通信或另ㄧ些消遣中緩和下來。然而,有時她會再次陷入嚴重的憂鬱與煎熬之中,那時她會變得獃滯、遲緩、消沉。

阿瑪則對這鄉間的離群索居感到愜意,她盡全力照顧她的病人。她的關心是持續的,她並將長而詳細的報告寄給醫生。

還有,像護士阿瑪與伊莉莎白之間的對話:

一天早晨,她們拉起漁網,這是一件她倆都喜歡做的事。

——說,伊莉莎白…

——?

——我想問妳一件事,妳昨晚跟我說話了嗎?

伊莉莎白微笑並搖頭否定。

——妳昨晚來過我的房間嗎?

她繼續微笑並再次搖頭。她彎下身子查看漁網。

六O年代以降,柏格曼追求的毋寧是對「人在某種狀態下」(或「自己在某種狀態下」)的觀察,這種接近精神分析的試驗在《假面》中達到頂點。《假面》的推出標示了柏格曼與現代主義的接軌,景物(或環境)不再是戲劇發生的背景,與世隔絕的島嶼指涉出兩位主角——特別是麗芙.鄔曼飾演的拒絕溝通的紅伶——波動的內心世界。《假面》於柏格曼,如《情事》於安東尼奧尼,兩者的出現都將現代電影的發展推前了一步。

後記

未完成

在台中讀大學的時候,我曾畫過一張題為《窗外風景》的油畫。從一九九六年夏天到一九九九年離開台中的三年間,我小心地畫著這幅畫,意圖將景物準確地搬上畫布;我不但在畫布打上格子,為了避免位移,畫架和畫椅所在的位置我也作上記號。

我當時的住所位於市區邊緣,窗外是緩緩升起的大度山坡地。一九九O年代中葉,大度山靠市區的一側已納入重劃區,許多蔗田已被剷除,但一切僅屬籌備狀態,都市建設尚未至此,稍遠處仍有竹林圍繞的三合院、綠色鐵皮搭建的工廠和幾片雜蕪的墳地。

我是成長於台北都會的小孩,窗外能有這樣一片開闊風景,欣喜的心情在所難免。我當時著迷於西班牙具象畫家安東尼奧.婁拜茲(Antonio López Garcia,1936- )的作品,以及他摒棄照片輔助、以肉眼和基本工具尺規、量棒來測度景物的創作方式,因此也決定用同樣的方式來描繪自己的窗景。我往往從早上畫到下午,起初將三度風景描摹到二度畫布上的工作尚稱順利,然而,隨著畫作進展,我卻不覺追逐光源,隨光影變化不斷修改畫作。每天徒勞地工作,直到離開台中我都未能完成這張畫。

二OO八年底,我在巴黎按照印象和兩三張舊照完成《窗外風景》油畫時,自己對繪畫的想法已產生相當程度的改變;婁拜茲的畫作仍舊吸引著我(在歐洲看到的他的原作尤其動人),但「客觀」的創作觀已不再是不可動搖的信條。在西班牙導演維克多.艾利瑟(Victor Erice)拍攝婁拜茲的半紀錄片《光之夢》(Le Songe de la Lumière)中,我們看到婁拜茲如何描繪畫室庭院中的榲桲樹:他在果實纍纍的樹前架上畫架畫紙,在自己站立的位置標上基準點,在紙上和果實上都做上記號。他日復一日地畫著,雨天時甚至搭上棚架,果實逐漸成熟,繼而墜地、腐壞,婁拜茲終究沒有完成他的畫作。

在《光之夢》中,一天,一位固執的訪客不停追問畫家:「你是不是很愛這棵樹?」不停筆的婁拜茲沉吟半晌才回答:「我陪著它,它陪著我。」

畫家可以精準地描繪物像,但永遠趕不上生命消逝的速度。婁拜茲也很清楚這一點。他的創作態度不但使他投注每件作品的時間比一般畫家來得長(為了光源的一致性,他甚至只在一年中固定的幾天畫同一張畫),也就像他描繪庭院中的榲桲樹一樣,他大部分的作品都以未完成狀態流傳下來。描繪的景物既已變貌,創作者又如何繼續自己的作品呢?

年紀漸長,我才發現藝術創作中最動人的部分其實是過程,而不是答案。我們也可以說:「世界上所有的作品都是未完成的。」只要作者願意,一件作品就可以不斷地創作下去。

二OO六年底,我開始構思《印刻文學生活誌》「室內靜物.窗外風景」專欄的時候,時常想起在台中畫《窗外風景》時的生活。當時的大學課程索然無味,能翹的課我都翹了,自己畫畫、看電影、聽音樂、讀文學作品,甚至在中彰投一帶漫遊。現在回想,那時的自己其實有點像歌德筆下的威廉.邁斯特(Wilhelm Meister),自發的閱讀、創作(實驗結果雖然挺失敗的)與無目的的漫遊才是讓生活真正豐厚起來的要素。

一九九九年秋天以後,我長住巴黎;二OO一年初,我搬入市中心一幢百年的老公寓中。巴黎的老公寓往往以「口」字或「日」字形築成,儘管位於喧囂的都會心臟帶,推門進入中庭,卻是一片僻靜天地。

我面對內院、位於低樓層的公寓沒有特別的窗景,連出太陽的晴天,屋裡也略嫌陰暗。為了製造光的感覺,我們在窗邊種了些簡單的花草,透過落在花草上的光,來感知當天天氣的變化。

從台中到巴黎,窗景改變了,我的生活型態跟思考模式也漸漸改變了。我翻看將要出版的第一本集子,感到一股年輕的衝勁,或許有點莽撞,卻覺得格外珍貴。隨著寫作經驗的增加,我自覺這種莽撞的力量會愈來愈淡。《室內靜物.窗外風景》寫作及修訂跨越四個年頭,就像一部青春紀事錄,它的結集雖不表示個人試驗的完成,但可視為我台中、巴黎兩個時期在現階段的一個總結。

我其實不擅論述,對流行的藝術理論也有所抗拒,我寧願站在創作者的角度來看藝術創作——如果關於藝術的思考不能實踐,不能回歸創作或與生命融合,再炫目的理論都會顯得乾澀而桎梏。

《室內靜物.窗外風景》可算是一部提問之書,詰問的對象是作者自己,他試圖透過書寫,去瞭解自己及所生存的世界;他可能永遠都找不到答案,但卻樂意提出自己片段的想法與生命經驗,與讀者朋友分享。

謹以為記。