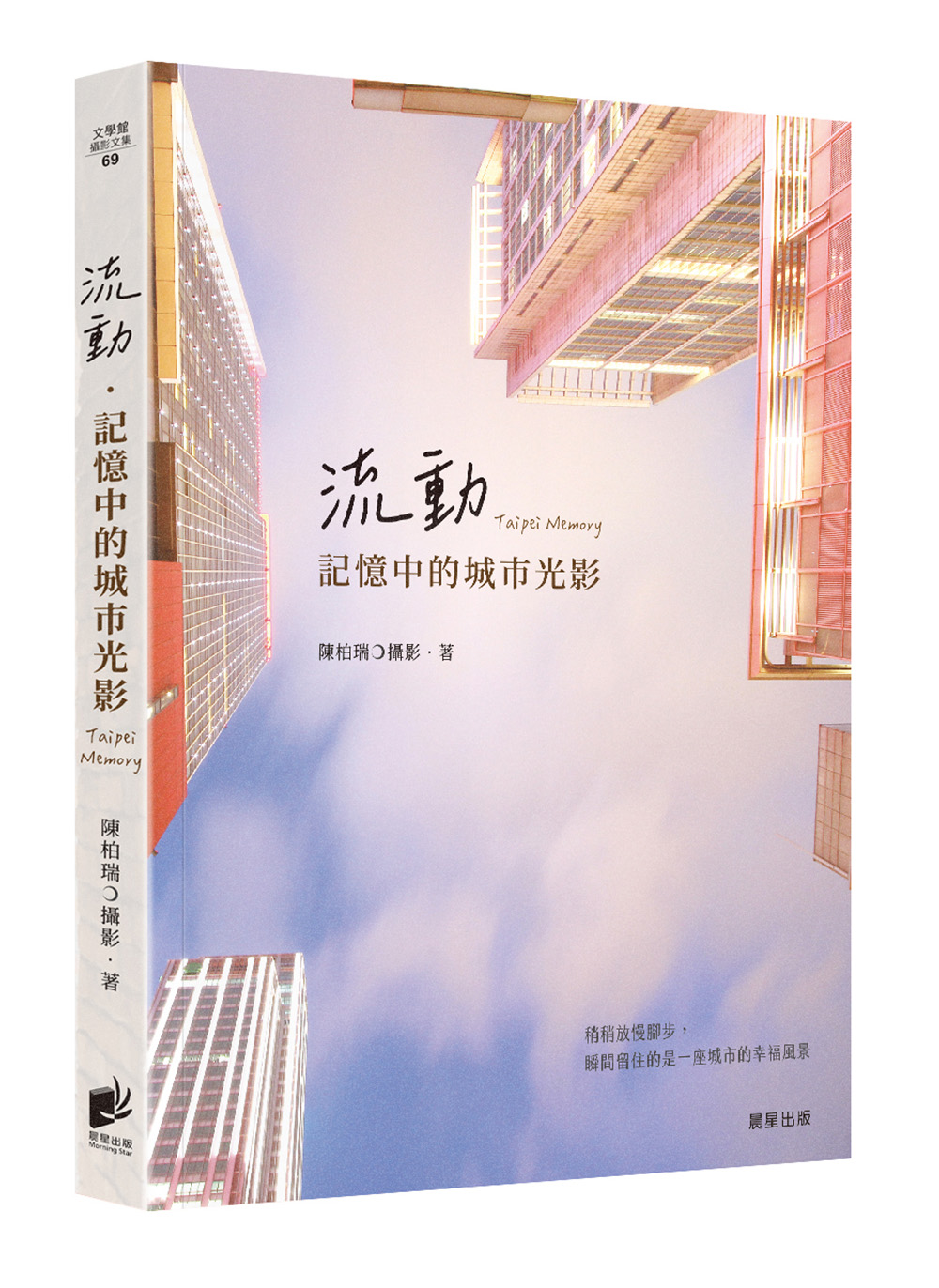

流動.記憶中的城市光影

| 作者 | 陳柏瑞 |

|---|---|

| 出版社 | 知己圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 流動.記憶中的城市光影:稍稍放慢腳步,瞬間留住的是一座城市的幸福風景透過積蓄的土地情感與攝影能量,當鏡頭聚焦,按下快門,捕捉城市流動的瞬間,一切繁盛皆昇華純粹, |

| 作者 | 陳柏瑞 |

|---|---|

| 出版社 | 知己圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 流動.記憶中的城市光影:稍稍放慢腳步,瞬間留住的是一座城市的幸福風景透過積蓄的土地情感與攝影能量,當鏡頭聚焦,按下快門,捕捉城市流動的瞬間,一切繁盛皆昇華純粹, |

內容簡介 稍稍放慢腳步,瞬間留住的是一座城市的幸福風景透過積蓄的土地情感與攝影能量,當鏡頭聚焦,按下快門,捕捉城市流動的瞬間,一切繁盛皆昇華純粹,留住的是——臺北城市的幸福風景。本書以飽滿的攝影與文字情感,從空間、時間走讀大臺北各個角落,不論是令人流連的地景一隅、曾經生活過的家園,或觸動你我心緒的小故事,都為這座城市寫下青年世代的紀事。本書特色1.作者對攝影充滿熱情與能量,不僅大量拍攝記錄大台北城市風景,並且以個人出生成長地為攝影思考的起點,運用相機作為觀看之眼,呈現出社區蛻變的風情萬種。2.透過本書作者土生土長真摯的情感,化為文字與攝影,娓娓敘說在地時空的轉變與回憶,串起大臺北這個城市和周邊令人流連的地景,以及能觸動人心卻平常如你我的故事。

作者介紹 作者簡介陳柏瑞 Alan Chen臺北市,六張犁人,導演、攝影師。喜歡讀歷史、看電影,因為這些都是故事。更喜歡看風景,不管是晴天、雨天,壯闊景緻、雲淡風輕,因為我們身處一個充滿魔法的世界。耗時12年拍攝大臺北地區風景,開設《原來,臺北,這麼美》攝影展、相關講座,並以紀錄片《臺北》受國內外30多家媒體報導、專訪。曾為臺北市政府攝影官,並且拍攝觀光宣傳片與相關影音作品。以臺北為基地,帶著相機,走向世界。

產品目錄 〔推薦序〕 快門下,留住永恆與愛.林偉華 | 臺北廣播電臺主持人〔推薦序〕 歲月映照.秦鼎昌 | 國立臺灣藝術大學客座副教授〔推薦序〕 土地牽起的緣分—記憶中的六張犁田園.陳郁秀 | 臺灣大學教授、前文建會主委、前公視及華視董事長〔推薦序〕 乘上文字、攝影的時光機,讓心重回故鄉寶島的溫柔懷抱.鄭紹敏 | 曼谷河城古董藝術中心(River City Bangkok)董事總經理〔推薦序〕 你心中的城市,是圓的、方的?還是甜的、苦的?這裡是溫暖的.錢麗如| TVBS 新聞主播〔自序〕 說不盡的臺北故事【我在台北的刻度】〔四歲,天氣晴〕是清澈,也是最深層的記憶老照片中的家族記憶虎爺高度的童顏視角〔遺留古厝的鄉愁〕景深交錯的兒時媽媽老房子間的一世情緣天公伯給的指引〔穿越舊城與都市的青春〕翻新回憶的舊城區搭載繁華與記憶的列車迎接豐滿自由的時刻【時光流動的快門瞬間】〔美麗光暈的人生風景〕時空、光影,與記憶攝影的期待與悸動鏡頭下的那份勇氣〔靜止中流串的生命力〕捕捉記憶的幸福滋味屬於在地的純真洗完心,就問心〔時空交融,超現實〕原來最美的風景,是讓你做著自己的那個人拍出每一吋深呼吸快門下的交響樂〔創作中追尋的感動〕海霧吹拂的山城小鎮豐沛清澈的生命之脈用鏡頭越過平凡【鏡隨心流,守護那份平凡】〔拍下生命綻放的時刻〕做好準備,拍下瞬間光芒連結人生的魔幻時刻奢侈感受這世界〔快門下,喜歡著自己的喜歡〕按下快門,就打開生活的任意門行動中給予的勇氣留給故事的虛實幻境〔清晰寧謐的純粹自然〕那無與倫比的美麗放鬆呼吸的自由瞬間【光影下的幸福風景】〔為我留住時光的相片〕重要的都在心裡我與弟弟的甜甜飯〔一起看著的風景〕雨夜裡的溫暖安定心心相繫的燦爛笑容〔時光凍結的層層回憶〕凍結時光的磚瓦未曾遺忘的風景〔時空流動的感動與感恩〕觀景窗中的分享時刻與家人連結的感恩與祝福專注、踏實與前進

| 書名 / | 流動.記憶中的城市光影 |

|---|---|

| 作者 / | 陳柏瑞 |

| 簡介 / | 流動.記憶中的城市光影:稍稍放慢腳步,瞬間留住的是一座城市的幸福風景透過積蓄的土地情感與攝影能量,當鏡頭聚焦,按下快門,捕捉城市流動的瞬間,一切繁盛皆昇華純粹, |

| 出版社 / | 知己圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786263208223 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786263208223 |

| 誠品26碼 / | 2682570291002 |

| 頁數 / | 256 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 17x23x1.4cm |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 【推薦序一】

快門下,留住永恆與愛

文◎/臺北廣播電臺主持人 林偉華

快門下,留住永恆與愛。為了能夠隨時捕捉生活中的感動瞬間,我認識的柏瑞總是揹著可以放進相機的大大後背包。下班走在花博公園、在搭乘捷運的月臺,我們習以為常的熟悉風景,在他的眼中就是能看見許多不同和驚喜。為什麼柏瑞這麼喜歡攝影呢?我從《流動.記憶中的城市光影》這本書當中似乎明白了,源自於愛。透過鏡頭,留下感動;藉由書寫,表達感恩;更重要的是看見了時間推移下,每個年代在當時的意義與生活。

走過,所以愛著。《流動.記憶中的城市光影》從作者柏瑞小時候的成長地六張犁出發,這是愛的起點。陳氏家族如何在六張犁生根,經歷的歲月與生活,不只是時間的流動,還有空間的轉變,刻劃出屬於一個地方的歷史脈絡與文化。柏瑞在書中提到:「大圳溝是那個年代村莊人們的命脈,舊時的家庭主婦會帶著家中的小孩來到圳邊,用無毒的天然肥皂洗衣服⋯。現今封蓋的大圳溝,成了信安街,兩岸空地更蓋滿了住宅。開始讀小學後,每天沿著大圳溝覆蓋後的街道,走向大安國小⋯。」從這些文字敘述裡,深刻感受到不同年代堆疊出了地方的生命厚度與溫度。多年以後,用鏡頭捕捉當下,再次走在同個地方,相信有著不同的心情與悸動,我們和每個曾經的人事物有了連結,因為在不同時空裡大家都曾經走過。

君自故鄉來,應知故鄉事。如果以為《流動.記憶中的城市光影》只是作者柏瑞的成長記事書寫與攝影集,那就太小看這本書的意義。《流動.記憶中的城市光影》透過作者柏瑞的成長點滴,帶領讀者看見臺北的過去、現在,還有對未來的期許。柏瑞揹著相機從六張犁出發,走訪臺北各地,用鏡頭記錄不同時刻的每個瞬間。加上從親人口述得知的珍貴生活故事、遍讀的文史資料,讓在翻閱書籍的同時,似乎進行的是一場城市文化旅行,在交錯的時空裡,我們是一位時間旅人。也讓我思考著,如果有人問起我生長的地方,我是不是能像作者柏瑞一樣用自己的方式說著故鄉的故事。更令人感動的是,我在這本書裡也找到了遺忘的記憶,我和臺北在小時候早就有的連結。

不管你是臺北的老朋友,還是新朋友,讓我們一起透過《流動.記憶中的城市光影》這本書,在柏瑞的鏡頭下、文字裡,來一場說走就走的旅行,用屬於自己的方式記憶在臺北的足跡。讓世間每個相遇不只是緣分,而是成為有意義的遇見。

【推薦序二】

歲月映照

文◎/國立臺灣藝術大學客座副教授 秦鼎昌

作者透過攝影將臺北呈現為一個充滿歷史與故事的城市,這份饒富情感的紀錄不僅僅是一段對於臺北的獨特視角,更是一次對於自我身分認同的探索。

作為一名南部鄉村出生的孩子,我對於書中所描述的稻田、清澈的大圳溝和悠然的生活充滿了共鳴,因為這些景象重現了我童年時代在鄉間度過的美好時光。

書中提到六張犁大圳溝,勾勒出了一幅幅生動的畫面,這些景象讓我不由得回想起自己在南部鄉村度過的童年時光。那時,我經常和弟妹們赤足一起在田野中奔跑嬉戲,聆聽稻浪的聲音;也常撩起褲管跳入大水溝中,拿著竹籠抓小魚小蝦,而水牛則泡在我們身後消暑。如今,透過這本書,我彷彿又回到了那片大自然,感受著那份懷念和溫馨。

除了對於自然景觀的描繪,書中還融入了豐富的文化和民俗元素,這些元素使得臺北更加豐富多彩,這種對於臺北歷史和文化的關注,承載著人們的生活記憶和文化傳承。此外,我也感受到了作者對於家鄉的深情厚愛,這份情感在文字和影像之中得到了完美的表達。透過作者的筆墨,我們不僅看到了臺北的美麗風景,更看到了這座城市背後的故事和情感,這讓我對於自己的家鄉也充滿了感慨和思考。或許,我們每個人心中都有一座臺北,這座城市承載著我們的夢想和回憶,也是我們生命中不可或缺的一部分。

攝影,扮演了勾勒過往的見證性角色,每一張照片都是一段故事的開始,它們記錄著臺北城市的成長與變遷。這不僅僅是一本關於臺北的攝影集,更是一本關於家鄉情懷、文化記憶以及城市發展的詩集。讓我們一起走進這本書中,感受臺北流動的美麗與溫暖,並延續臺北先民的勤勞與智慧,為未來臺北再創生命魅力。

【推薦序三】

土地牽起的緣分——記憶中的六張犁田園

文◎/臺灣大學教授、前文建會主委、前公視及華視董事長 陳郁秀

陣陣的微風、撲鼻的稻香與縱橫交錯的水文,是臺北這座城市曾經的風景。我的母校「北師附小」就位於柏瑞鏡頭下的六張犁地區附近,緣分如此微妙,柏瑞書中所提到他的曾祖父,竟是當時北師附小的校友。

我與這本書的緣分,須從父親陳慧坤教授所繪的〈六張犁田園〉畫作說起—那一望無際的稻田、美麗的紅磚農舍與映照藍天的小河,也是柏瑞口中的故鄉。畫中的紅磚農舍為六張犁高厝,而旁邊跨越小河的木橋,是在地人夏日遊玩、跳水、游泳的地方;田埂間的小土堤,則是人們走路上學、放牧趕鴨的道路。此等靜謐優美的畫面,也讓我回憶起小小年紀曾在田邊無憂的奔跑、或觀察稻穗從初結穗到稻米成熟垂下的成長過程。《流動.記憶中的城市光影》承載的不僅是家鄉的記憶和土地的情感;也是世代更迭與人文遞嬗下,最珍貴的紀錄。

如今雖物換星移,但遙想過去,純樸的年代其實不曾消逝,生活累積的所有記憶皆一層一層地在這座城市堆疊下來,看不見並非不存在,只可能不曾認真去感受。我們的出生地臺灣,在大航海時代已是南來北往的海運樞紐,直到現在,更是全世界聚焦的獨特存在,每天都處於未知的變動,而在現實中,環境變遷與極端氣候的衝擊,更不斷改變在地曾經的田園風光。此時要回想過去,難道只能閉起眼睛,走入名為回憶的時光隧道?

很高興今日能看見《流動.記憶中的城市光影》的出版,透過柏瑞的快門瞬間,凝結時空的逐光獵影,重新喚回這些屬於臺灣、屬於臺北城市的純真風景;正如同偉大的藝術家、文學家、音樂家們,以他們的創作保存了屬於每個時代、每段時間軸的美景、空氣、陽光、水和氛圍,尤其是臺灣人共同的精神和靈魂 。柏瑞質樸無華的文字,也演繹出那些曾經活在我們心中、溫暖誠摯的動人故事,當人們踩著這片溫潤的土地,感受鏡頭下流轉間平凡又真實的存在,應當也能找回屬於自己與這片土地幸福的吉光片羽。

【推薦序四】

乘上 文字、攝影的時光機,讓心重回故鄉寶島的溫柔懷抱

文◎/曼谷河城古董藝術中心(River City Bangkok)董事總經理 鄭紹敏

對一個長年在海外工作、生活的遊子,柏瑞的攝影文集《流動.記憶中的城市光影》多處令我感動落淚,可能正如我的媽媽常常說的,我們家都是感情豐富的人。

書中對六張犁的憶舊,讓我感到寧靜溫馨,許多看似平凡但又非凡的生活點滴,填滿了幸福快樂的回憶。在現今社會忙碌緊湊的步調中,柏瑞細膩的文字描述及許多的影像紀錄,能夠給予讀者極為重要的呼吸空間及靈魂糧食,他並且熱切的分享與感恩這片滋養我們成長的美麗寶島之大地與天空。

柏瑞的文筆非常自然純真,偶爾也覺得在成熟中帶有些許幽默,所描寫的情景都讓我好像可以親眼看到那個畫面。

從字裡行間,我也可以感受到柏瑞與家人的感情濃厚,尤其是與父、母親及弟弟,我替他們高興,他們一定很欣慰也很驕傲,有這麼重感情及感恩的兒子。我大阿姨一定也很驕傲,有你這麼棒的一個孫子。

過去雖然沒有見過面(至少在我的記憶裡),但是因為這本書的出版,拉近了我們的距離。讓一個從12 歲就離開臺灣的我,能夠從你的書看到、學習到溫暖故鄉的「生活」。

謝謝你寫了這本書,感謝你的分享,讓我再次認識臺北,也讓我想起小時候的一些經歷,彷彿再次陪我穿越時空回到溫暖的孩童記憶,以及曾經陪伴我們成長的情境。

【推薦序五】

你心 中的城市,是圓的、方的?還是甜的、苦的?這裡是溫暖的

文◎/TVBS 新聞主播 錢麗如

「觀眾朋友,您心中的城市是什麼模樣?」

身為一位新聞主播,為了和觀眾拉近距離,我常會設計一些問句,好讓觀眾有更多思考與想像空間。

柏瑞是我在世新大學新聞學系的學長,老實說,在校時我們的交流不多,反倒是近幾年,他在市府擔任幕僚、我在新聞臺擔任主播時,常在一些記者會主持的場合遇到,才成為互相鼓勵的夥伴,因此這次他出書,我排除萬難,一定要幫他寫序(笑)。

所以,剛剛的問題,不知道您有答案了嗎?我就先說我的吧!

「城市,是乘載我夢想的起點。」

我出生在新北市,小時候最常被形容的詞彙有害羞、內向、安靜,最常做的事情是躲在媽媽的背後,小聲地說著「我不敢」且不忘拉拉她的衣角,以具象化我的膽怯,而類似情況,反覆發生在巷弄裡的文具店─現在已經是一間手搖飲料店。

長大後,我在臺北市讀書、工作,翻開人生新扉頁,也學習愛與被愛、分享與分離,彷彿臺北的每個角落,都能信手拈起一段記憶與故事,像是每個充滿歡笑的路口、對未知的惶恐、最後一次去的那間餐廳、停留在唇齒邊的那句抱歉。

還好,這座城市就像有魔法般,每當我試圖用手遮擋,溫暖的陽光卻總能穿過手指縫隙,照耀在臉上每個毛孔以及左心房深處,如同糖果放進嘴中,第一刻的甜,哪怕只是一瞬間,都是獨一無二的城市記憶。

謝謝柏瑞,藉由一張又一張的相片,帶著我們穿越雙北市古今,來趟永存於心中的旅行,你按下的不只是快門,而是稍縱即逝的回憶,你訴說的不只是攝影故事,而是療癒人心的美好意義。

現在的我,在城市街頭,繼續寫下專屬我的故事,深深地幸福著,並透過這本書,一起再次翻閱,這座陪伴我們成長的城市,以及在我們陪伴下成長的城市,浸泡回憶。

「您心中的城市是什麼模樣? 也許這時已經有了答案。

自序 : 說不盡的臺北故事

「陳柏瑞,臺北有哪裡好玩?」這是來自於大學生活中一位馬來西亞的同學問我的話。我心裡想著,臺北不過就是這樣,一堆花花綠綠的鐵皮屋頂,髒亂的市容,在我還沒有想好到底哪邊好玩的時候,他又開口了。

「九份(分)怎麼樣?聽說很棒。」

在我的腦袋裡面,第一,這地名應該唸成九(份);第二,這地方不就只有一堆的墳墓跟芋圓。

「臺北101、龍山寺、行天宮,還有陽明山(吧?)。」

括弧內的文字,因為怕丟臉,我並沒有說出來,只有故作鎮定。身為一個臺北人,我實在為自己不知道有哪些景點感到丟臉,但當時心中也確實覺得臺北不過就是這樣。後來到過一些東亞城市,東京、大阪、京都、神戶、奈良、首爾,我確實覺得臺北更沒什麼了。

之後,我為了學習攝影,過程中被一張象山璀璨的夕陽照驚豔,因此踏上了認識臺北這片土地的旅程,了解到「原來,臺北,這麼美」。12 年後,出版了這本書,這時可以由衷地說出「臺北,真的很美。」

在寫這本書的過程中,最多寫到34 萬字,發現臺北的歷史、地理是相互交錯的,因此形成了目前的首都圈文化。

臺北的故事是跟臺灣全境相連的,是與世界各地相連的,因為這趟旅程,發現到原來生活在各地的人們生活如此有趣,有太多說不完的臺北故事。

會寫這本書,一方面是要感謝家人、朋友與曾經牽著手的陪伴,陪著我走過這麼多的地方,更想與讀者分享在這過程中的心境、攝影心得與成長,更重要的是講出人們跟我述說的故事,在這座城市與形形色色的人們的相處。沒有這些人,我實在難以看到這麼多、這麼美的風景。

這本書是感恩,感恩著陪著自己、牽著自己的人,謝謝一直努力著的自己;這本書是紀錄,是怕未來的自己忘掉,所以藉由文字與照片記錄下這些回憶。

這本書寫了很多、拍了很多,但最重要的是兩個字—「謝謝」。

內文 : 四歲,天氣晴

時序回到六十年前的黃昏時刻,金色光芒幻化瞬變,灑落在剛插秧的稻田上,陣陣強風吹拂著芭樂樹,偶爾聽到一些唧喳的麻雀聲與羊叫聲。在大雷雨將至前,媽媽牽著力氣較小的羔羊,二舅則半拖半拉著母羊,將牠們牽入棚內,聽說羊咩咩最害怕淋雨了。

「榮昌,快回家了。」媽媽淋著滂沱大雨跑到鄰居家,吆喝著三舅,三舅卻捨不得離開仍直盯著電視看《勇士們》,反倒媽媽心裡急了,替自己心愛的哥哥擔心,如果晚回家,很可能會被外公毒打一頓。

傍晚雷陣雨漸歇,天空出現彩霞,但見家家戶戶炊煙裊裊。街路上,牽著牛車的人來來去去,有些會在六張犁土地公廟對面、外公開的「黃順發」雜貨店買肉買菜。而外婆早已泡一壺麥茶等著,讓這些辛勞的人們稍微休息一下。

據說,更早在土地公廟前還有臺車軌道,最近的車站就在外公家門口。

只不過在我小時候,原本的稻田開始換成高樓,灌溉的大圳溝也加蓋成為馬路。

那時的我,總喜歡聽著父母對我說著,這些屬於他們那個時代的故事,我也似乎等不及想要親眼看看這個美麗的世界。

屬於我的臺北故事,從這開始。

是清澈,也是最深層的記憶

六張犁是一連結現代與傳統的地方,帶上相機到頂樓拍攝陽光破曉的時刻,還是能夠聽到山邊人家養的雞在啼叫,農村小鎮的風情,依舊留了下來。

大圳溝是那個年代村莊人們的命脈,舊時的家庭主婦會帶著家中的小孩來到圳邊,用無毒的天然肥皂洗衣服,而魚群則在周圍自在優游。有些男士會在較淺的區域摸蜆仔,或是在岸邊垂釣、網撈魚兒。

偶爾,會有誰家過世的貓狗大體,隨著水流漂下,儼然是臺北的小恆河。生命的能量來自大圳溝,而許多的生命也將回歸這條河。我想,對於長輩們來說,這條河是清澈且神聖的。

爸爸說,當時的大圳溝從安順宮後方引出兩條水道,有一說是安順宮的主神託夢予曾祖母,表示得到一個風水龍穴,當地人因而協助建廟。環繞安順宮的這兩條水道,就流經陳家的聚落,兩河道的水平面基準不同高,落差約五十公分到一公尺,高的那條有洗衣池,是洗衣、抓魚的好地方,而低的河道就純粹當成排水溝,兩河道最後在廟旁的嘉興街與和平東路口匯流。

小孩子當時最愛的就是抓魚,爸爸曾抓過「三斑魚」,即今被列為珍貴稀有的保育類蓋斑鬥魚,這讓從小喜歡魚兒的我羨慕不已,真想知道那時的魚種還有哪些?是否與我在臺北各地抓過的不同?是否有色彩鮮艷、黃黑相間、穿梭在石頭間的臺灣石𩼧?是否有俗名為溪哥、紅貓,也就是顏色多元高雅的粗首鱲?

可惜他們並未留下影像紀錄那些過往,因為不久之後,滿布溝渠、河道的臺北,逐漸被汙染,並且加了溝蓋。爸爸說,有次隔壁家改建房子,看到建築工人直接把剩餘的石灰水潑往河溝,同時汙染了兩條溪流,也毒死了許多魚。主幹道大圳溝隨著臺北的發展,也漸漸失去清澈的水質,魚群紛紛消失,僅剩惡臭。現今封蓋的大圳溝,成了信安街,兩岸空地更蓋滿了住宅。

即使如此,我仍是流著六張犁血液的大圳溝岸邊居民,所以一說到抓魚,只要將褲管拉起,不管夏天或冬天,將雙腳泡在沁涼的河水中,就是我對這座城鎮不時會迴盪在腦中最深的回憶之一。

大圳溝雖早已封印,不過現今六張犁某個市場的小水溝裡面,竟然還有孔雀魚與大肚魚,這可是少有人知的事情呢。

回想起來,小時候的我還真的是一個喜愛在水邊穿梭的小孩,最記得與家人互動的記憶,總是在抓魚的時候,如在南港公園附近山邊與家人一起等著魚蝦進魚簍的時間,或在河旁的海鮮餐廳吃著海鮮炒麵,都是與魚兒相關的珍貴回憶。

老照片中的家族記憶

「你看呀,這⋯⋯就是當初第一代來臺灣的祖先。」爸爸說著,而我一臉興奮並好奇地看著爸爸與他拿出的族譜。

原來,早在乾隆年間,祖先就已從泉州安溪遠渡黑水溝,來到了福爾摩沙,來到了我現在生活的這片土地—六張犁。

爸爸有時拿出了他兒時住在三合院的照片,小孩們在榕樹旁調皮爬著,大人則坐在木椅上看著鏡頭。爸爸指著自己與家人,說起偶爾會在喜宴場合看到的遠房親戚,還有我未看過已仙逝的阿祖(曾祖父)。

「一輛腳踏車經過,腳踏車上的人約高一百八,瘦瘦的,穿著西裝、帶著紳士帽,文質彬彬,騎著腳踏車經過了美麗的稻田。」當時我的阿祖是外公的鄰居,我沒看過阿祖,所以有些關於他的故事,除了爸爸會跟我說之外,只能從大舅與其他長輩的口中認識,也是我對他的印象。

阿祖在日治時期是大安區的區長,這顯耀的話題從未斷過。當年,阿祖如何跳級、考上師專當老師,最後變成區長,然後闢建了連結到木柵的那條山路(舊時的軍功路),這些話題通常還會繼續延伸,我與弟弟都能倒背如流。除了祖譜外,我也常常央求爸爸讓我們看看舊時的照片。

祖譜記載著兩百五十年前乾隆年間,陳家祖先們從福建安溪渡過臺灣海峽落腳六張犁的拓墾史。描繪當時六張犁的田園風景,可從大圳溝上游到下游,也就是芳蘭路到現已成為六張犁社會住宅的陸軍保養廠附近。過去六張犁有幾個大姓聚落,從和平東路三段228 巷北順宮附近,能看到幾棟三合院,是屬於外婆家族—高家的聚落2;到了和平東路與信安街口的北邊,也就是六張犁安順宮周邊是陳姓聚落,原本也是幾棟三合院組成,其中一間是曾祖父起蓋的老家,現在已重建為大樓;大圳溝繼續往北順流而下,離大圳溝有點距離的六張犁土地公廟,廟口還保存著一整排的舊建築,是茶路古道至六張犁端的市集中心,其中一間則是外公家。

除了阿祖家的故事外,祖譜同時也提到關於媽媽娘家的故事。外公是從龜山來的小孩,不到十歲就出外打拚,來到六張犁這個地方。當時他在一個小山丘上的店鋪打工,後來自立開了雜貨店,並娶了來自六張犁高家的外婆。

二戰後,物資缺乏,還曾利用廢棄的防空洞建材,自力蓋起家屋,並用美援的奶粉罐當作煮飯鍋、米袋作成衣褲,努力的在這片土地上拚活。在此地紮根後,陸續生了小孩、買了土地,一家人勤奮的在這片土地上共同奮鬥、生活,街坊鄰居也都會到雜貨店買魚、買肉、買菜,如同今日的小型超級市場。

土地公廟前的街屋,每戶人家幾乎都做店面生意,後方則為住家,因此形成了商店聚落。外公家雜貨店是長條型的閩南式平房,店面屋頂鋪紅瓦,樑柱是從福州運來筆直的杉木搭建而成,牆壁則是由紅色的磚塊交錯疊起。位在山腳下的這間雜貨店祖厝,也是小坡道的起點,加上巷口的柑仔店、金紙店等商家,幾乎掌管著六張犁一甲子的柴、米、油、鹽及八卦。

媽媽總說外公跟舅舅那時候很辛苦,冬日天還沒亮,就得到坪林採買橘子,或去養豬場挑選豬隻;當男人們批貨回來,就輪到女人們做事了—要把雙手泡在冷冽的水中搓洗橘子、拔豬毛,然後才開始做早餐、縫衣服⋯⋯久了,原本纖細的雙手,開始長出一層厚厚的繭。

外公的雜貨店,生意日漸興隆,鄰居總說是風水好,因為每遇颱風、豪雨淹大水,總往外公家灌進來。這時,家人就會把大門打開,與其被大水沖毀房屋,不如讓水流過去;等到停雨前,長輩們還得看準時機,在氾濫退去前迅速把泥土清出去,聽說也常有水蛇游到店裡。

由於水災時大水經常灌到雜貨店,街坊都說「遇水則發」,根據當時長輩的說法,水路等同錢路,風生水起,代表錢路也會順著水路進去,因此才說雜貨店生意好是因為風水好。

淹水的往事如煙,每當長輩們回憶話從前,往往只想到泡爛的家具跟被大水沖失的郵票集與老照片。

最佳賣點 : 以飽滿的攝影與文字情感,從空間、時間走讀大臺北各個角落