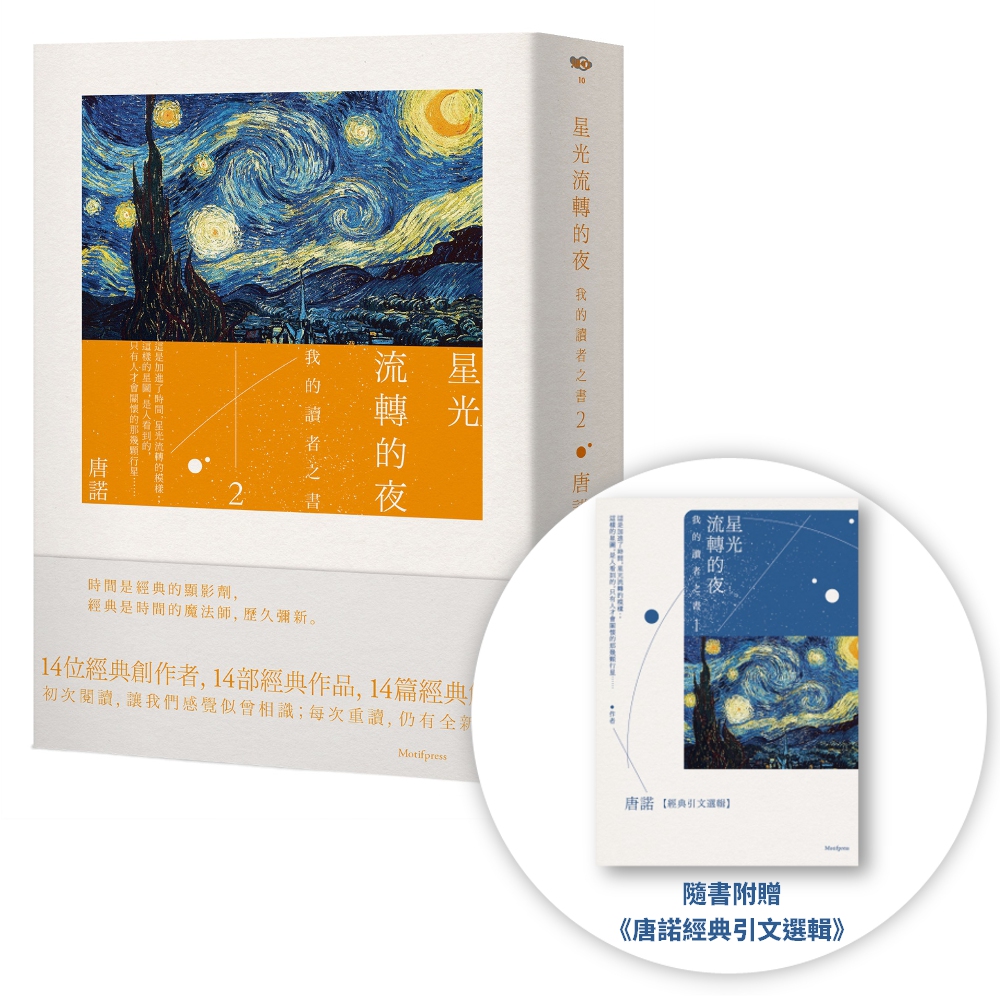

星光流轉的夜: 我的讀者之書 2 (附唐諾經典引文選輯)

| 作者 | 唐諾 |

|---|---|

| 出版社 | 大雁文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 星光流轉的夜: 我的讀者之書 2 (附唐諾經典引文選輯):唐諾這本談經典作家與經典作品的讀者之書,原名《在咖啡館遇見14個作家》,十五年後以《星光流轉之夜》重新出版,讀 |

| 作者 | 唐諾 |

|---|---|

| 出版社 | 大雁文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 星光流轉的夜: 我的讀者之書 2 (附唐諾經典引文選輯):唐諾這本談經典作家與經典作品的讀者之書,原名《在咖啡館遇見14個作家》,十五年後以《星光流轉之夜》重新出版,讀 |

內容簡介 買就送《唐諾經典引文選輯》,物超所值,立馬下單!「這是我做最久的工作,也還持續,為著書和其書寫者而寫,而了不起的書和了不起的書寫者還有這麼多沒寫,也許這個工作是做不完的。」──唐諾唐諾這本談經典作家與經典作品的讀者之書,原名《在咖啡館遇見14個作家》,十五年後以《星光流轉之夜》重新出版,讀來就像剛完成的著作一樣。歷久彌新,不是嗎?想像一下,當螢火蟲被放進挖空的甘蔗裡,神奇的事就發生了,這麼簡單的組合,就能讓一個個微弱短瞬的光點活下去……這本書的一篇篇文字不過是一截截挖空的甘蔗而已,裡面有14位書寫者、14部經典作品,就好像14隻螢火蟲,點亮我們被限定的視野,引領我們仰望文學星空……海明威的《渡河入林》柯斯勒的《正午的黑暗》康拉德的《如鏡的大海》契訶夫的《發現契訶夫》波特萊爾的《人造天堂》納博科夫的《普寧》福克納的《八月之光》果戈理的《迪坎卡近鄉夜話》波赫士的《書鏡中人》葛林的《一個燒毀的麻風病例》艾可的《波多里諾》朱天文的《巫言》安東尼‧路易士的《基甸的號角》吉拉爾的《替罪羊》這本書自我設定的位置是進入,而不是褒貶點評;這本書尋求的是可能性,以替代只此一種的答案,因此,這是一本閱讀者的書,而不是一本評論者的書,這本書給自己最艱難的工作正是,如何在廣漠如冰原的世界中召喚同類,並且讓書中提到的每一本書都能找到讀它的人……由唐諾陪伴我們,一起閱讀,享受閱讀,體驗閱讀的美好。

作者介紹 作者簡介唐諾一九五八年生,台灣宜蘭人,台大歷史系畢業,現從事自由寫作。不是專業球評,早期卻以NBA籃球文章廣為人知。不是專業推理小說評論者,著有「唐諾」風的推理小說導讀。不是專業文字學者,著有《文字的故事》一書,同年囊括國內三大好書獎;《盡頭》獲金鼎獎文學圖書獎;《我有關聲譽、財富和權勢的簡單思索》獲台灣文學金典獎。唯一「專業」的頭銜是作家兼資深讀者,著有《求劍》、《我有關聲譽、財富和權勢的簡單思索》、《眼前──讀《左傳》》、《盡頭》、《世間的名字》、《閱讀的故事》、《唐諾推理小說導讀選Ⅰ》、《唐諾推理小說導讀選II》、《星光流轉的夜:我的讀者之書1》、《星光流轉的夜:我的讀者之書2》等。

產品目錄 新版說明/唐諾初版前言CH1渡過這條河,到樹林子裡死去最初的死亡之地那一個秋天黎明歐洲人的末日最後一代的溫柔遲到了整整十一年CH2神說,只有我能令日頭停止—有關柯斯勒的《正午的黑暗》莫斯科審判的監獄沒有人,只有神新宗教的懺悔從巴扎洛夫到格列金思想的殘暴樣式我正在改變撒哈拉沙漠CH3大海‧作為一個史詩舞台來自史詩時代豐饒的大海專注做某件事的人碎片的世界最後一個人CH4一本沒讀過的契訶夫小說和小說的無限之夢把剛剛採集的鮮花遞給我們從謙遜的人到謙遜的小說家放大、肢解、扭曲的正常人僭越上帝的創造工作平等原則的新蠻族入侵為我們做著無限的夢CH5大麻‧鴉片‧人造天堂大麻的三階段感官變化神聖香氣消失中的夢境與清醒交壤之地停止折磨人CH6普寧‧以及納博科夫一幢舒服的房子沒有童年的美國作家會離開和不會離開的記憶真正的最後一個貴族不遷徙的自由拒絕猜測的小說家CH7《八月之光》,以及約克納帕塔法小說河水慢慢流過的平坦土地流過黑白大地沒有結局的小說被犧牲掉的幽默像農夫般工作的浪子CH8被思想扭曲的小說靈魂—論果戈理尋找美麗俄羅斯的騙子之旅來自第二個世界的小說用實物畫出來的小說非國族性的小說人情世故的小說放聲大笑的小說現實世界/狂歡世界保守的、沒要改變的狂歡果戈理之死及其他CH9有關認識波赫士的幾點補充有關波赫士的「島嶼」找回失去的時間有關波赫士的「莊嚴」CH10《一個燒毀的麻風病例》以及葛林自己被詛咒的病長期一事無成的失望復活沒有傻瓜的小說被摧毀殆盡的善念站立在信仰的大廢墟時代上你其實可以死很多次CH11我想,也可以這樣讀《波多里諾》湯瑪斯問,你真要控制它嗎?卡爾維諾說,只有文學賦予自身無限的目標愛倫坡說,小說的價值在最後一行裡馮內果說,發明萬能溶劑並不難帶著真誠且歡愉笑容的艾可謊言CH12關於《巫言》世紀末的這一趟路不願就此結束的書寫光亮而且快速的文字結尾CH13走過神蹟之門—有關美國聯邦大法官真理年代的產物古老熟悉的真理談論方式拒絕當神兩個政府的國家參照幾點我們自身的經驗逾期很久的判決在歷史的長河之中CH14集體性暴力迫害的祕密及其終結神聖與暴力秩序與混亂有罪與無罪拆穿與利用我們可以做的事

| 書名 / | 星光流轉的夜: 我的讀者之書 2 (附唐諾經典引文選輯) |

|---|---|

| 作者 / | 唐諾 |

| 簡介 / | 星光流轉的夜: 我的讀者之書 2 (附唐諾經典引文選輯):唐諾這本談經典作家與經典作品的讀者之書,原名《在咖啡館遇見14個作家》,十五年後以《星光流轉之夜》重新出版,讀 |

| 出版社 / | 大雁文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267465820 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267465820 |

| 誠品26碼 / | 2683010432009 |

| 頁數 / | 592 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21x14.8x3 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 600 |

自序 : 新版說明

Starry Starry Night,星光流轉的夜。這麼翻譯,當然是看著梵谷的畫,名畫<星夜>,以及其他,每一顆都流動著渦狀的群青和鈷藍色星芒,所以巨大、逼近、不安甚或不祥,但美麗極了。每一顆都活著也似的。畫家瓷藍眼睛看到的和我們這麼不一樣嗎?當時,梵谷已住進了普羅旺斯當地的精神病院(梵谷自願的),這應該是他那裡抬頭看著的不寐夜空。

但我也試著這麼想,這是加進了時間的星辰模樣對吧。時間在子夜流逝,時間在珍視的事物遠離我們時流逝,時間在星辰之間流逝,每一顆星原來所在及其亮光已熄滅了,但站得夠久的畫家記得它,記住了它,或者說,此一光暉連續的進入了、留在了他眼睛裡。

我笨拙的借用為新的書名──兩本昔日之書,《讀者時代》和《在咖啡館遇見14個作家》。這是我做最久的工作,也還持續,為著書和其書寫者而寫,而了不起的書和了不起的書寫者還有這麼多沒寫,也許這個工作是做不完的。

每天仍然,早晨書寫、夜裡讀書,廿五年後今天,就僅僅是愈來愈常在閱讀途中睡去。我的老友、也是我每星期固定的談話者蘇拾平說服了我重新出版這兩書。有點假公濟私,我比較懷想的其實是這些夜晚,我早已超過一千零一個的一千零一夜,說起來,日後會更懷念的是誰呢?是講故事所以活下來的山魯佐德?還是聽故事生出不捨之心的波斯國王?

在台北,從十四歲住到現在,我好像也「戒掉」了抬頭看星空的童年習慣,在高樓、光害、空氣品質、流水生活慣性中一顆顆熄去的星空。我也玩笑的想起來波赫士所說耶穌的懷念,回到天家,想當然不再一抬頭就全天也許曾讓少年的他心悸的星辰,乾燥的空氣,無遮如圓頂的最完整天空,以及人們曾經幾乎無其他事可做的夜之時光,所以曆法、天文學乃至於魔法也似的占星術最早在此開啟。

耶穌的懷想,是不是也包含這個──這樣的星圖,是人看到的,並不是神能看到的,天文物理學的常識,只有站在我們人的這個位置,星光流轉,它才是這模樣。這麼想,占星之術好像也可以原宥了不是嗎?它的依據不真的是星球,而是只屬於人的星圖,以及只有人才會關懷的那幾顆行星,偌大宇宙,這一親切的聯繫確確實實是人獨有的。

如今,只偶爾抬頭看一眼夏三角、冬三角這幾顆僅見大星,尤其冬三角的獵戶星座和它一旁的天狼星,這仍是全天最輝煌的,這也是時間或說季節,提醒人秋天來了。

西北望,射天狼。

──二○二五,唐諾

初版前言/唐諾

很感激聯經公司的林載爵先生和胡金倫先生為我想出來這個書名,這本書裡的每一句每一字的的確確都是在某家咖啡館寫出來的,這是多年來我唯一的工作場地。

還要感謝胡金倫為這本書補充一個個註解。我的引述較多來自記憶,較少找出原書謄抄,可想而知不免有所差池,對於有著一絲不苟好習慣的人造成困擾,因此,有個審慎的編輯者校正者真是再好不過了。

在咖啡館「遇見」這一個又一個了不起的書寫者,當然只是折射性的美麗說法──每天早晨九點到下午兩點,是一個朗朗乾坤歷歷分明的世界,我從咖啡館二樓臨窗的座位下望,永康街人群的多寡依經濟景氣和當天天候狀況而定,唯日復一日,從來沒有人知道會不會有真正神奇的事發生,除了很偶爾會看見小說家駱以軍牽著兩名小兒走過去,不怎麼神奇的到巷子口老文具店買小男生玩具。事實上,這些年連人的容貌都逐漸趨於一致,用朱天心的話來說是,好看全好看得一模一樣,難看也難看得一模一樣。因此,所謂的遇見,真相是攜帶,每天清晨我準時攜帶著他們到咖啡館工作,書籍、記憶、疑問、連同前一天晚上不節制的所思所想如同尚未在晨光中消散的夢境。也因此,這還是一種保證的相遇,現實世界停止生產供應,你得自備而來;我們全是文字共和國的不懈公民,我們不見不散。

賈西亞‧馬奎斯《迷宮中的將軍》書裡,有一段寫螢火蟲,解開了我童年擱置到今天的疑問──螢火蟲(曾經)很容易抓到,只要有個好的夏天夜晚,但你要怎麼做才能讓牠活下去,在下一個晚上繼續明滅的發光?書中那位把螢火蟲當首飾、以至於夜裡走進來像披著懸浮似夢又感覺莊嚴的一身光華美麗處女,她把螢火蟲放入隨身攜帶一小截挖空的甘蔗裡面,原來如此,原來如此不早講,這上頭我們甚至跟遙遠的加勒比海一樣,螢火蟲和甘蔗都是可見的尋常之物(對了,還有每年來的颱風),只是從不曉得這樣置放進去,神奇就發生了,這麼簡單就能讓這一個個微弱短瞬的光點活下去。

我們只是種植甘蔗攜帶甘蔗的人,這本書裡的一篇篇文字不過是一截截挖空的甘蔗而已──把書的工作者(編輯者、書寫者、讀者云云)說成是這樣的勞動者,其實感覺滿好的,甚至有點自誇不是嗎?

以前,我相信而且努力想找出來並說服人的是,這一個個了不起的書寫者、這一個個珍稀的人思維創造成果是「有用」的,我們是接受者利用者,是得到東西的有福之人;現在,我仍然相信他們隨時能打開我們被限定的視野,隨時為我們當下的特殊處境提供建言並補充我們不斷在現實磨耗中流失的勇氣,但事情有點倒過來了,我以為我們一次次重述他們、使用他們,最終極的是要他們存活下去,不是保存屍體,而是栩栩如生的、帶著光亮飛出來。美麗的東西沒理由死在我們這一代人,這是犯罪行為。施比受的確更有福,施者比受者更容易油然生出某種英勇之氣、某種有價值的感覺,感覺出生命有某種確確實實的重量,以為自己是個更好的人。這是現代人愈來愈難得、不百無聊賴(百無聊賴是當前最嚴重的現代疾病)的心理狀態,格雷安‧葛林非常有意思的稱之為「鎮靜劑」(「但被需要卻是一種不同的感覺,像鎮靜劑,而不是興奮劑。」),不迷醉不悲傷不虛弱,你會感覺力量是由自己身體內部源源生出來的,一股元氣。

二○一○,長夏已至,以下是這十四本書、十四名書寫者、十四隻螢火蟲──

‧《渡河入林》,海明威

‧《正午的黑暗》,柯斯勒

‧《如鏡的大海》,康拉德

‧《發現契訶夫》,契訶夫

‧《人造天堂》,波特萊爾

‧《普寧》,納博科夫

‧《八月之光》,福克納

‧《迪坎卡近鄉夜話》,果戈理

‧《書鏡中人》,波赫士

‧《一個燒毀的麻風病例》,葛林

‧《波多里諾》,艾可

‧《巫言》,朱天文

‧《基甸的號角》,安東尼‧路易士

‧《替罪羊》,吉拉爾

──二○一○,唐諾

內文 : CH1 渡過這條河,到樹林子裡死去

《渡河入林》,讓我們渡過這條河,到那邊的樹林子裡坐下休息,這是厄尼斯特‧海明威一九五○年的作品。從當時到現在,絕大部分的文學評論者認定,這本書正是海明威一生最糟糕的東西,爛品味、爛風格,而且更要命的,濫情。如此說來,我們今天幹嘛還讀它呢?

但我們靜下心來聽賈西亞‧馬奎斯怎麼說──「然而,儘管像是對他的命運的一種嘲弄,但是我仍然認為《渡河入林》這部最不成功的小說是他最美麗的作品。就像他自己披露的那樣,這部作品最初是作為短篇小說來寫的,後來誤入長篇小說的叢林中。在一位如此博學的技師筆下,會存在那麼多結構上的裂縫和那麼多文化構造上的差錯,是難以理解的。他是文學史上最傑出的、善寫對話的能工巧匠之一,在他的作品中同時存在若干那麼矯揉造作甚至虛偽的對話,也是不可理解的。……這不僅是他優秀的長篇小說,而且也是最富有他個人特色的長篇小說,因為這部作品是在一個捉摸不定的秋天黎明寫的,當時他懷著對過去歲月的無法彌補思念之情和對他所剩不多的難忘生命歲月的預感。在他的任何一部作品中也沒有留下那麼多有關他個人的東西,也不曾那麼優美、那麼親切的表現對他的作為和他的生活的基本感受:成功毫無價值。他的主人翁的死亡看上去那麼平靜、那麼自然,卻神祕的預示了他本人的自殺。」

如果可以,我實在很想讓這篇文字在此就畫上句號。這部最不成功的小說是他最美麗的作品,是在一個捉摸不定的秋天黎明寫的,這應該什麼都夠了不是嗎?

事實上,這是我個人第二次一筆一字手抄賈西亞‧馬奎斯這段話,上一回是我寫《閱讀的故事》一書時,處理的問題也是為什麼明明知道卻還要閱讀一個作家失敗的作品,有些基本的話在哪裡已經講過了,重複是最尷尬的(不只小說創作如此,生活本身也是如此,因此自我抄襲並非僅僅是文學創作者的獨特禁令而已,還是某種做人的基本禮儀),除非是夠好的話,是只聽一遍不容易盡意的話,所以,讓我們再一次仔細聆聽賈西亞‧馬奎斯,然後從這裡再試著往前走下去。

這樣子可以嗎?

最初的死亡之地

《渡河入林》,越過了小說自身的內容由作者額外的命名,使用了一個掌故,一個歷史性的死亡意象──這是美國南北內戰時,湯瑪斯‧傑克遜將軍臨死之前的一句話,就如同我們曉得大象會生命本能的知道死亡已經找上來,會孤獨但平靜的走向它。海明威以這樣的命名,毫不隱瞞的告訴我們,《渡河入林》正是一個傑克遜一樣的老兵,知道了並靜靜迎向死亡的故事。

美國籍的老兵,但死亡卻發生在遙遠的威尼斯。熟知海明威生平的人自會曉得,這是有意思的,因為這裡正是一輩子獵犬般嗅聞、追逐戰爭的海明威,生平第一個抵達的真正戰場。那是一九一八年一次大戰差不多勝負已分的落幕時刻,他是以紅十字救護人員而不是他想要的殺人士兵的身分趕上,然而「幸運」的是,他倒真的在火線戰壕中挨了奧地利軍的機槍子彈,擊中了他的左腿,這日後證明是一次一本萬利的受傷,供他吹噓一輩子,不管是酒酣耳熱的言談中抑或文字裡;而更加划算的可能是他被送到米蘭紅十字醫院的那段養傷經歷,在這裡他熱烈追求一位名為庫洛斯基的漂亮護士未果,但現實的失敗轉換成十年後小說的勝利,那就是一般公認他最好的小說《戰地春夢》,裡頭的凱瑟琳‧巴克萊根據的就是庫洛斯基,不同的只是,可由海明威意志操控的凱瑟琳回應了他的追求,而且上床、懷孕,最終死於難產,春夢一場。

海明威小說中的想像成分一向不多,或者應該講他的想像力總先執行在現實生活中,先把生活弄得戲劇性不堪,留給小說所剩不多的想像力,不如說是某種不甘心的意志、某種報復,用來改變他力有未逮的現實結果,洩憤或過過癮用的。

然而,《渡河入林》這次他卻選了一言不發的威尼斯,或者不該講是選擇,而是想起來了。他一輩子和死亡開各式各樣浮誇的、感傷的、「老子不怕你」粗魯的玩笑,但威尼斯在這一切之前,那時候的海明威才十九歲,無人認識,惡習亦方興未艾,威尼斯是他最初的死亡之地,在這裡,他首次和死神擦身而過,也許還瞥見過死神的容顏一角,他小說裡頭的死亡從沒這麼質地真實過,是最開始也是最後的。

《渡河入林》書末的死亡寫得極簡極短,打完野鴨子之後,心臟病暴烈襲來就這麼完結,留給他的時間只夠寫張紙條,交代他無福也無力保有的那方昂貴翡翠和那幅女孩的畫像,連感想都沒有,遑論教訓和智慧,這是賈西亞‧馬奎斯說的「那麼平靜、那麼自然」。

之前的海明威可並不是這樣子的,我們看才不過十年前的暢銷書《戰地鐘聲》(「鐘聲為誰而響」,另一個直接標示死亡的書名,但不是個人的,是四海一家的),前去幫忙作戰炸橋的西班牙文教授「英國佬」羅勃‧喬丹,書末腿部中彈(還是腿部)單獨留下來死,從趕走不捨扔下他的游擊隊同志,到和美麗的女主角瑪利亞依依話別,到孓然一人等待死亡或敵軍到來(看哪個先到),海明威足足寫了上萬字──趕走游擊隊同志是帶種的漢子,話別瑪利亞是深情且無私的情人(「只要我們倆有一個活著,就等於兩個人都活著。你明白嗎?」),然後便是無懼無悔的、窺破生死的哲學家,我們試看這喋喋不休的獨白的其中一小段:「他又俯視山坡,心裡想著:我討厭離開這個世界,如此而已。我真討厭離開它,但願我在世間曾做過好事。我已經付出生前的一切才華,努力以赴了。你是指現有的才華吧。好,現有就現有吧。如今我已為自己的信念戰鬥了一年。如果我們在此地打贏,我們到處都可以打贏。世界是一個好地方,值得為它一戰,我真討厭離開人間。他告訴自己:你運氣不錯,才能度過這麼美好的一生。你的一生和祖父一樣精采,只是不像他那麼長命罷了。就憑最後這幾天,你的一生就可以比美任何人。你曾經那麼幸運,你不想抱怨什麼。只是我真希望有辦法將我學到的一切傳諸後人。基督啊,最後幾天我學得真快……」

刪節號以下的更尷尬,尤其是喬丹開始陷入半昏迷狀態卻仍囈語不休時。海明威一直喜歡托爾斯泰,《戰爭與和平》中安德烈公爵受重創仰躺在戰場山坡看著無垠天空、看著法軍前來、最終看見拿破崙一眼那個經典片段,可想而知,托爾斯泰可一點也不會喜歡海明威這段滑稽的摹本。

人生命裡總有一些不可以狎膩、不容許亂來的東西,死亡是其一,我們不是不可以跟它和解,不是不可以含笑待它,但我們得曉得它是莊重的大事。

那一個秋天黎明

《渡河入林》在一片文字的傷亡狼藉中,寫得最好的有形片段是威尼斯本身,乾淨、冷冽、線條清明、海明威自己不加入靜靜一旁看著的威尼斯,這本來就是海明威小說書寫的絕學所在,也是他「真希望傳諸後人」的最重要部分,後來一堆遠比他好的小說家都感激他這方面的示範和啟蒙,賈西亞‧馬奎斯便說過是海明威教會了他怎麼寫一隻貓橫過馬路。

但海明威自己一摩拳擦掌進來、賦予哲學和感情往往就慘了,《渡河入林》尤其「親切」的表現他這個大麻煩無遺。賈西亞‧馬奎斯所指出「矯揉造作甚至虛偽的對話」,其極限演出就是書中上校和他十九歲「女兒」伯爵小姐的不好卒讀情話(難怪卡爾維諾這麼溫暖有教養的人,會用到「厭惡和噁心」這麼狠的兩個詞),如何忍耐並挨過這幾長段夜半私語的折磨,遂構成了我們可否順利讀完這部小說最嚴厲的考驗。

這裡我們得停下來稍稍解釋一下。我們其實很難講這些綿綿情話不寫實,是dirty old man的純幻想,而應該說是海明威式的「奇特寫實」──海明威有過四次婚姻不說,中年之後,他以暢銷大作家的身姿徘徊好萊塢不去,視之為他另一個戰場和獵場。他自稱「海爸爸」,收了一堆年輕貌美的「女兒」,包括演他《雪山盟》的愛娃‧嘉娜和演他《戰地鐘聲》的英格麗‧褒曼云云,但書中的這個「女兒」伯爵小姐有更簡單更寫實的出處,那就是雅哲安娜‧伊凡西奇,他另一名當時就是十九歲的女兒。這事告訴我們自然主義顯然是有問題的,只因為事實本身既不平坦也不等值,事實還可以弄得遠比想像更虛假,因此,選擇本來就是書寫非常重要而且必要的成分,我們並不需要作家事事據實以告,有些事敬謝不敏他留給自己就行了。

當然,敗筆不只充斥在書中的甜蜜部分,也恣意潑撒在書中的咬牙切齒部分。

在小說中公報私仇暗算別人是海明威的一貫書寫惡習,此番《渡河入林》他流彈四射依然,名單非常長,位階高如艾森豪和巴頓將軍,莫名其妙如小說同行也是領先他拿到諾貝爾獎的辛克萊‧路易斯,私密如他那位巾幗氣的才離婚第三任老婆瑪莎‧葛爾宏等等。這倒不是說小說家不可以生氣不可以罵人,讀書學劍意不平,憤怒不滿從來就是小說書寫最大的驅力,但其中仍有層次的問題、格調的問題,在暗街背後開槍的小流氓行徑和嚴肅鄭重的憤怒批判仍大有分別。

一樣寫戰爭,托爾斯泰在《戰爭與和平》裡也一樣竭盡修理法俄兩大名將拿破崙和庫圖佐夫之能事,不僅在小說情節中耐心且細膩的揭露,還在穿插的作者雄辯部分指證歷歷的質疑,深澈而且手段磊落;更重要的,我們曉得托爾斯泰是從頭到尾反對戰爭的,他真正的標的直接就是戰爭本身,他撕毀法國和俄國這兩紙戰神畫像,把兩人降等(或還原)為如安諾德〈多佛海灘〉詩中那樣在暗夜之中盲目殺人的無知士兵,可以完全不必涉及個人私怨,這使得《戰爭與和平》這部大小說既承接下失傳已久的壯闊戰爭史詩,又同時瓦解了整個戰爭神話。海明威不同,他是神話戰爭的人,又要抄戰爭捷徑直接扮演英雄,沒空從基層幹起、從正規戰慢慢打上來。人類歷史上其實一直存在一批這種人,通常的結果是成為傭兵,游擊戰是他們所能有的戰鬥形態,而「上校」則是他們最喜歡自封也最具象徵性的美麗頭銜,因為上校意味著仍直接杵在火線開槍作戰,是戰士的頂點和佼佼者,符合著此種戰爭民粹論(《渡河入林》書中海明威投射的主人翁可不就正是上校嗎?)。海明威比他這些同類幸運或說了不起的只是,從西班牙內戰到二次世界大戰,他擁有著一個世界級大作家的人人得買帳身分,分不清算勞軍算報導或觀光,既有機會直接闖到戰爭的指揮核心,又可以隨時脫離避開一切危險,人類戰爭歷史上擁有這樣如電動玩具暫停鍵、取消鍵的人並不多。如此,我們就清楚了,海明威修理艾森豪和巴頓,大體上只是某種戰爭英雄位置的爭逐,以及戰爭解釋權的爭逐,由妒恨之心所推動,以訴求下層戰士的民粹語言講出來,如此而已。

這些遍在的失敗纍纍告訴我們,賈西亞‧馬奎斯所言「最富他個人的特色」「留下那麼多有關他個人的東西」這一點,自然也包括了他過去的種種惡習,甚至包括了他慣性的不誠實在內。《渡河入林》不是一部忽然大徹大悟、重新做人的懺悔錄,通常那只是一種更高明的表演,一種更大的虛偽而已,只因為人心改變的方式及其軌跡不會是這樣子的,我們曉得,誠實,尤其是誠實的對待自己,也得是一種習慣才行,它可以開始但不能只停留於某種靈光一閃的善念。當下再真誠的善念,也許夠你瞬間去做某一件很瘋狂的好事情,比方說捐出自己全部財產給東非小孩或犧牲自己生命救人云云,但不可能立即拉動盤根錯節幾十年之久、已有可懼沉沉重量的生命整體;也許還夠你寫一篇懇切反省的短文或在當天的日記信誓旦旦,但絕不足以支撐一部耗時而且得回轉光天化日生活細節本身的長篇小說。

我們實際些來看,《渡河入林》書寫的那一個「捉摸不定的秋天黎明」究竟是個什麼樣的現實日子?那是一九五○年,彼時他已年過五十,早已越過了人生的折返點,二次世界大戰亦整整結束五年了,昔日的光榮戰場如今成為殘敗的廢墟,人們看的想的不再是殺人的英雄,而是千萬上億的屍體;而海明威自己,整整十年沒交出任何像回事的東西,上一本的《戰地鐘聲》儘管空前暢銷,但在嚴肅性的文學評論界當時就不斷響起質疑的雜音,問題是,戰後的反省空氣,讓他的書寫處境雪上加霜,西班牙內戰可供他寫《戰地鐘聲》,而關於二次大戰他能寫些什麼?《西線無戰事》、《生死存亡的年代》、《第五號屠宰場》這樣控訴戰爭的作品是嗎?

一切都約好了似的往下坡走,好運氣已完全預支光了,其中最真實最無法遁逃的,我猜是他整整糟蹋了五十年的身體(不是作戰負傷的,除了十九歲那回,他一輩子從未真的打過仗,那是長時期放蕩酗酒的必然結果)──我們可以這麼講,海明威是個努力調慢生命時鐘的人,從身體及於心智和人格,努力讓自己停留於某個年輕時光,躲避蒼老,也躲避跟著年歲而來的必要自律、道德心和責任感云云這些沉重東西,好保有唯我的、自戀的完整行動自由。然而時間會拆穿這些詭計的,衰老可以展延一段時日,但終究會債主般找到你,要求連本帶利的整付。之前,他喜歡而且一再觸碰死亡這個題目,一部一部小說和死神擠眼睛扮鬼臉,好證明自己是不怕死的硬漢子一條,但葉公好龍,死亡並不總是如想像中、如你召喚它的那般璀璨如花,絕大多數時候它就只是瓦解和腐朽,並不需要傷口,也找不到傷口的。

《渡河入林》中,海明威拚了命要我們看到老上校戰士勳章般的一身舊傷,尤其是和聲般繞梁不去、已達重度噁心層次的那隻殘破變形的右手(以至於把一個十九歲的伯爵小姐寫得像戀屍癖的色情狂一般),但真正冒出腐敗氣味的不在這裡,死亡靜靜的躺在我們的眼角餘光之處;書裡頭自知將死的老上校是不怕死,但這掩蓋不住寫他的海明威自己的深沉畏懼,以及他的不知從何說起。

這也許正是《渡河入林》這部小說最曖昧也最複雜的原因,它是病徵,相當徹底的暴現了海明威的各種致命弱點(包括書寫技藝以及他的行為、心智和人格),但也有某種恍惚的感覺和發見摻入其中,偏偏這些之於他很陌生的真東西,是海明威既沒習慣也無力捕捉和表達的,這些異質東西他沒辦法在書寫中妥善的消化融解,遂造成了賈西亞‧馬奎斯所說令人難以理解的「那麼多結構上的裂縫和那麼多文化構造上的差錯」。然而,正因為海明威書寫上的力有未逮以及小說結構的崩解,卻也使他無暇遮掩,從失敗的謊言之中透露出實話來;或誇張點來說明,《渡河入林》失敗到一種地步,宛如一具小說的屍體,唯屍體會說話,屍體的主人生前也許是個說謊成習的人,但屍體只會講真話,包括講出他的主人的說謊惡習。

我以為,海明威自己也察覺出《渡河入林》之於他的異樣意義,他對評論者的一面倒惡評反應十分激烈,其中極可能包含了某種委屈,是放羊的孩子好不容易講了真話卻不被了解、不被嘉許的那種委屈。憑藉著這股嚥不下去的憤憤不平之氣,他宛如神助的在極短時間內寫出了《老人與海》一書,衝破了自己江郎才盡的書寫暮年,書中那條長達十八呎卻遭評論者鯊魚群痛咬成一架光禿禿骨頭的大魚,正就是這部《渡河入林》。

最佳賣點 : 這本書自我設定的位置是進入,而不是褒貶點評;

這本書尋求的是可能性,以替代只此一種的答案,

因此,這是一本閱讀者的書,而不是一本評論者的書,

裡面有14位書寫者、14部經典作品,就好像14隻螢火蟲,點亮我們被限定的視野,引領我們仰望文學星空……