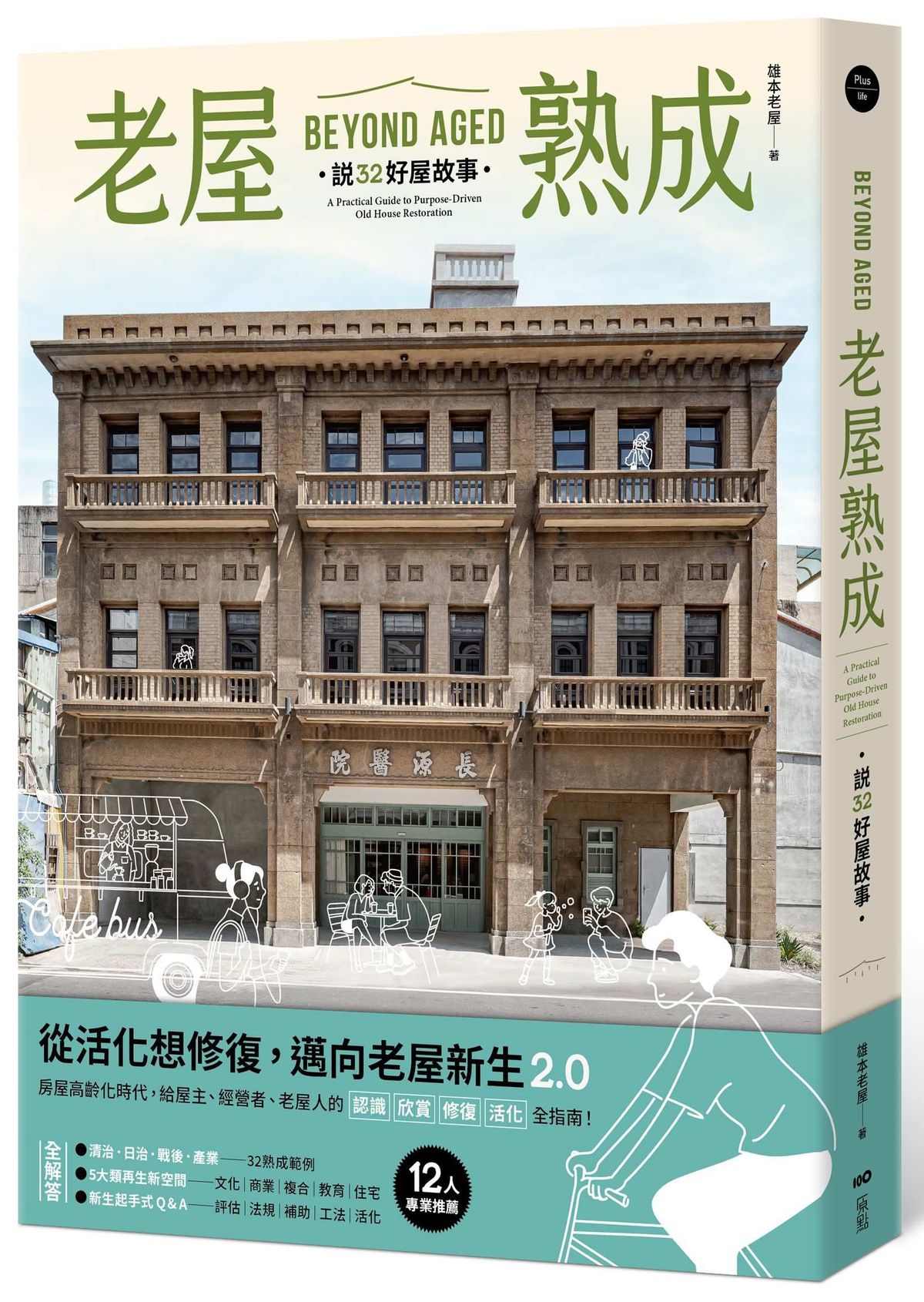

老屋熟成: 說32好屋故事

| 作者 | 雄本老屋 |

|---|---|

| 出版社 | 大雁文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 老屋熟成: 說32好屋故事:▌臺灣房屋高齡化時代▌●給屋主、經營者、老屋人的_認識|欣賞|修復|活化全指南●全臺_清治‧日治‧戰後‧產業──32熟成範例5大類再生新空 |

| 作者 | 雄本老屋 |

|---|---|

| 出版社 | 大雁文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 老屋熟成: 說32好屋故事:▌臺灣房屋高齡化時代▌●給屋主、經營者、老屋人的_認識|欣賞|修復|活化全指南●全臺_清治‧日治‧戰後‧產業──32熟成範例5大類再生新空 |

內容簡介 從活化想修復,邁向老屋新生2.0▌臺灣房屋高齡化時代 ▌●給屋主、經營者、老屋人的_認識|欣賞|修復|活化全指南●全臺_清治‧日治‧戰後‧產業──32熟成範例5大類再生新空間──文化|商業|複合|教育|住宅老屋新生起手式Q&A──評估|法規|補助|工法|活化111萬戶,臺灣逾50年老屋的未來都市更新是直覺解方,面對推動困難的現實,我們何不積極尋找解方?跟著專業團隊找路,實踐有人、有笑聲的老屋新生活三間老屋醫院,三種際遇!四間百貨,看見變革&新生?臺灣老屋走過哪些路?發生哪些故事?老屋=家族恆產+歷史記憶+社區共享+永續商機+城市共好▌為什麼我們需要舊建築? ▌精選共生共存的32好屋故事&血汗經驗臺灣專業修復&活化團隊──雄本老屋撰寫,誠摯用心之作是實踐指南,更是臺灣老屋踏查的最佳讀本「書中活化案例,讓保留老屋的夢想成為多種可行的教戰守則。」──水瓶子│青田七六文化長 ▌臺灣房屋邁入高齡化,老屋新生有故事臺灣最新統計屋齡超過50年,竟多達111萬戶?﹗30年是初老屋,50年是正老屋,30年以上,更突破515萬戶,50%的臺北人住在初老屋,「都市更新」是解方,但推動困難,與其任老屋傾頹,我們何不積極尋找現實解方?我家的房子是老屋嗎?想留下,卻不知該如何開始?怎麼做?有哪些法規限制?很燒錢嗎?有哪些補助?常見的老屋結構問題有哪些?如何評估修復費用?修復方式根據預算,有哪些可能性?如果預算有限,有替代方案嗎?如果想跟經營團隊合作,有哪五種彈性方案?「以修代租」又該怎麼運作?根據過往老屋新生經驗,先想出務實的活化方案,再進行修復,才是能長長久久的正解。除了咖啡廳外,有哪些新興活化方式?近年除了新港培桂堂、鹿港長源醫院、高雄三和瓦窯外,還有哪些精彩案例?不只林百貨,新竹或者新州屋曾是臺灣人開設的第一間百貨公司,2023年驚艷開幕,你去過了嗎?台灣鐵道古蹟的保留,發生過哪些重要的里程碑?三間醫院老屋,三種命運,背後藏有什麼原因? ▌32個熟成案例,提供務實解方&借鏡經驗市面上已有一些老屋專書,但面對龐大的老屋量體,臺灣需要從活化想修復,永續實踐的2.0版。本書在這樣的初衷下應運而生,將眾多屋主、修復者和經營者走過的路徑,整理成實用指南。作者是2021年成立的雄本老屋,由一群有專業、有理想的建築相關團隊組成,致力於打造「老屋再生產業鏈」。書中探索了全臺32個老屋熟成經典案例,包含:清治‧日治‧戰後‧產業,4大建築類型,這些修復好的新空間,順著自身脈絡優勢,創意發想,蛻變為文化、商業、複合、教育、住宅,共5大經營模式。●文化──善用自身空間特色&器物收藏,就是最好的博物館。大溪源古本舖轉型為大溪常民文化館,展示收藏的日常器皿與歷史影像,舉辦藝文活動,傳遞傳統價值。●商業──老屋是品牌靈感的沃土,非常適合新創品牌、小型工作室、藝文工作進駐。貝殼好室把漢式老宅,變身為群眾募資產品的體驗空間。棧貳庫KW2規劃為「下店上宿」,打造觀光客的高雄港灣全時段體驗。●複合──讓展覽、餐飲、市集、辦公室在同一個屋簷下共生,吸引多元社群、增加收入來源,發揮「1+1>2」的特性。長源醫院從診所、住宅,轉化為體驗之所,既有文史展覽,更有和洋茶席、光雕體驗等複合機能。虎尾建國眷村經營眷味廚房,每月固定舉辦村里蚤市,充分延續互相照顧的人情味。繼光工務所,把帆布工廠變成建築師事務所與共享空間,邀請鄰里一同活動。●教育──讓老屋成為年輕世代的「現地教室」,幫助他們觸摸歷史、理解地方、參與保存活化,進而思索自身定位。原本年久失修的彰化南郭宿舍群,因為在地國小師生的守護,成為孩子的學習基地。設有建築系的實踐大學,校方師生攜手合作,改造學校老建築。●住宅──自住是選項之一,修復得當的老屋可以成為家族恆產。高雄小本宿舍則以企業經營租屋,鎖定單身族,翻新老屋,以「先租後購」創新模式回應住宅議題。▌三大篇章+Q&A附錄寫好寫滿,都是老屋人必知內容書中三大篇章,第一章「與老屋共存的 8 個觀念」,幫助大家釐清對老屋修復的普遍疑問。第二章「老屋的美麗與哀愁」,以雄本老屋的視角綜觀臺灣本土老屋新生進程的重要里程碑,用快速鍵梳理背景歷史,理出當前環境的挑戰與機遇,及各階段的思考重點。第三章「老屋熟成的經典案例」中,深度剖析及報導關鍵的32個範例,詳細書寫歷史脈絡、修復工法、經營策略,到產業及區域活化的經驗&做法。最後,針對種種疑問,特別規劃了【附錄】──「老屋新生起手式:活化流程 Q&A」,整理評估、施工、法規、補助、經營等常見問題,提供具體可行的實行方針。▌一起為老屋把脈,找到最好解方,看見城市活力&韌性這是一本真心喜愛老屋,以老屋新生與永續經營為志業,更靠著這個產業「吃飯」的規劃團隊,誠摯撰寫的用心之作。希望讓更多老屋屋主,不論是私人、企業、機關,不同的空間專業領域團隊、政策制定參與者、經營者、老屋愛好者等,都能觸動思考與開啟討論和實踐上的交流,在發揮老屋新生指南的作用外,更開啟對話的觸媒,讓每一個對生活空間有所理想的人,都能在書中找到屬於自己的解答,以各自的專長賦予城鎮活力與韌性。

各界推薦 ▎專業12人,一致推薦 ▎水瓶子│青田七六文化長呂耀中│逢甲大學建築研究設計中心主任林曉薇│中原大學建築系教授、台灣文化資產學會理事長凌宗魁│建築文資工作者黃俊銘│中原大學文化資產保存研究中心副教授黃筠舒│時境建築師事務所主持建築師黃金樺│日常經典創辦人、前彰化縣政府青年發展處首任處長謝佩娟│雄本老屋規劃有限公司總顧問鍾心怡│鍾心怡建築師事務所主持建築師、財團法人古都保存再生文教基金會董事長蘇明修│國立雲林科技大學建築與室內設計系副教授蘇瑛敏│國立臺北科技大學設計學院副院長、建築系教授吳宜晏│建走大叔@建走共創整合有限公司負責人

作者介紹 作者簡介雄本老屋我們深信,老屋不只是需要悉心守護的歷史資產。它的新生,始於為地方注入商業活水,從而建立起能夠自主營運的健康體質。當穩健的商業模式開始運轉,一個永續的「地方價值循環」便得以成形,讓老屋成為驅動地方共好的關鍵觸媒。懷抱這樣的信念,雄本老屋於 2021 年成立。我們致力於打造永續的「老屋再生產業鏈」,以歷史老屋為核心,串聯文史調查研究、建築修復、商業營運,直至地方發展的永續經營,為老屋找到與當代對話的新方式。曾企劃並主筆多本老屋成果與彙編著作‧臺北市都市更新處的《熟成台北:二十種老屋生活配方》,論述並整理臺北二十年來的老屋保存政策脈絡與案例觀察。‧文化部文化資產局的《維古創生:112 年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑》與《維古創生:110 年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑優良個案輯》,從管理維護的角度、機關評選的立場,帶領大眾看見文化資產的永續經營典範。‧臺北市都市更新處的《映劃台北:二十個公辦都市更新的時光紀行》,從城市規劃與都市更新的切角,介紹臺北二十個公辦都更的發展願景。

產品目錄 推薦序──讓老屋從回憶的時空膠囊,再生成萌芽未來的培養皿──張聖琳邁向永續城市的契機—回歸常民生活的老屋活化再利用──榮芳杰自序──我們「需要舊建築」──蕭定雄Part I 與老屋共存的 8 個觀念引⾔:一百一十一萬戶老屋的未來Q1. 我家的房子是老屋嗎?Q2. 新生的理由Q3. 萬事起頭難,但有多難?Q4. 老屋修復很燒錢嗎?如何找補助?Q5. 老屋新生路上的千頭萬緒與對話Q6. 探索老屋的多元價值Q7. 老屋經營是一門學問Q8. 老屋新生,一種持續的生活實踐Part II 老屋的美麗與哀愁01. 老屋新生的曙光與見證──觀念萌芽與保存運動的歷史進程02. 鐵道老屋的尋路新生──鐵道建築保存、再利用的挑戰與機遇03. 三間老屋醫院的不同際遇──鹿港百川醫院、鹿港長源醫院、嘉義吳杯初濟生病院04. 不只是修復,更要面對經營挑戰──三間老家屋的新生模式05. 為老屋與現代社會找交集──四間百貨見證臺灣老屋的變革與新生Part 3 老屋熟成的經典案例01 白米甕砲台│清治│文化空間02 貝殼好室│清治│商業空間03 大溪源古本舖│清治│文化空間04 長源醫院-鹿港歷史影像館│清治│複合空間05 曲巷冬晴 Suki na B&B│清治│商業空間06 青田七六│日治│商業空間07 榕錦時光生活園區│日治│複合空間08 和合青田│日治│商業空間09 新埔潘錦河故居│日治│商業空間10 或者新州屋│日治│商業空間11 埔里能高俱樂部│日治│商業空間12 南郭郡守官舍│日治│教育空間13 虎尾建國眷村│日治│複合空間14 嘉義舊監獄暨宿舍群│日治│複合空間15 後壁黃家古厝│日治│住宅空間16 林百貨│日治│商業空間17 新化惠生醫院│日治│教育空間18 小轉角 ArtDe Corner│日治│文化空間19 基隆太平國小舊校舍│戰後│商業空間20 國立歷史博物館│戰後│文化空間21 臺北單車 Space Station│戰後│住宅空間22 實踐大學民生學院教學大樓與學務大樓│戰後│教育空間23 第四信用合作社│戰後│商業空間24 繼光工務所│戰後│複合空間25 高雄小本宿舍│戰後│住宅空間26 苗栗出磺坑│產業│複合空間27 太平買菸場│產業│文化空間28 三和瓦窯│產業│複合空間29 棧貳庫 KW2│產業│商業空間30 旗津技工舍│產業│複合空間31 臺灣鳳梨工場│產業│文化空間32 驛前大和頓物所│產業│商業空間附錄──老屋新生起手式:活化流程Q&A01 老屋修復前期調查、評估與流程02 老屋空間設計與施工整合03 老屋再利用與經營管理

| 書名 / | 老屋熟成: 說32好屋故事 |

|---|---|

| 作者 / | 雄本老屋 |

| 簡介 / | 老屋熟成: 說32好屋故事:▌臺灣房屋高齡化時代▌●給屋主、經營者、老屋人的_認識|欣賞|修復|活化全指南●全臺_清治‧日治‧戰後‧產業──32熟成範例5大類再生新空 |

| 出版社 / | 大雁文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267669549 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267669549 |

| 誠品26碼 / | 2682998121004 |

| 頁數 / | 320 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23x17x1.9 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 637 |

自序 : 自序

我們需要「舊建築」──蕭定雄│雄本老屋協理暨共同創辦人

我們「需要舊建築」,是珍.雅各(Jane Jacobs)在《偉大城市的誕生與衰亡》一書中的經典篇章。她認為,城鎮的活力與對人類需求變遷的敏銳回應,體現於舊建築被重新使用後,街區「不斷發生的各種微小改變」。新舊建築巧妙融合的景象,正是城鎮最令人嚮往的魅力。

只是修復還不夠,老屋需要整體解決方案

雄本老屋在當下的島嶼臺灣,努力實踐上述可能。團隊於2021年成立,以「老屋保存與使用多樣性」為初衷,致力於從活化想修復,提供老屋整體解決方案,從整體規劃構想、文史調查研究、空間規劃設計、保存新生營造到多元永續經營,建構整合老屋新生的完整流程。在這個蓋新建築即是正義的當代,我們反其道而行。城鎮的核心價值,蘊藏於新舊融合的時代街巷與建築空間中。透過專業團隊的挖掘與規劃,老屋可以再次與新時代產生鏈結,為尚待實驗的商業模式提供孵育基地,為進駐者創造意想不到的靈感火花;同時,隨著時間累積,也能逐步凝聚社區認同與記憶,堆砌出城市自明性,發展出屬於我們獨特的生活模式,更進一步激發永續商機的潛力。

做中學,因為實踐而累積的經驗與反思

在我們的實務經驗中,大部分屋主常常陷於想要留下,卻不知該怎麼留的「說服迴圈」當中。到底該怎麼想,怎麼做?

● 價值與潛力評估:先從「人與空間」的脈絡找起,了解老屋建立的初衷─不論是商空、住宅或公共建築,這些目的都會展現在建築特色與設計思考上。再從人物故事下手,細看空間使用痕跡、文物保存、實況場景,找出人文背景如何滋養了場所精神,以及時間積累下的空間意義與價值。

● 適切的修復策略與活化方案:並非每棟老屋都是國定古蹟,不必然都要完全按照原有工法與建材修復──更務實的做法,是從屋況、預算及使用需求等面向出發,擬定適切的修復策略與活化方案──建議優先改善「結構能力」,保障使用安全、提升「抗候能力」面對環境劇烈變化,並增設「機電配置」融入現代生活等,確保老屋能夠被長久使用。

● 執行過程中的困難與挑戰:「舊有合法房屋」的修建與活化,和《文化資產保存法》上定義的古蹟、歷史建築、聚落建築群等,各有其適用的修復程序與法規。法規限制與產權問題已足夠令人頭痛,啟動後「隱蔽工程」階段調整修復方針的狀況也是層出不窮。若非有經驗的團隊,一般屋主、機關,甚至是只做新建物的建築師,不免會遭遇困難。

● 老屋再生非一蹴可幾:因此,老屋新生與活化並非一蹴可幾的點石成金。以鹿港「長源醫院」為例,雄本老屋自2018年起與屋主許正園醫師一家合作,整合了建築修復、文物典藏、商業營運等領域的專業團隊,在八年間成功申請了文化部私有老建築保存再生計畫,也為老屋取得了歷史建築身分,更透過分段修復與多方努力,在2025年迎來全棟開放。又如高雄大樹的「三和瓦窯」,第四代窯主李俊宏面對擁有文資身分的龜仔窯的修復難題,選擇與雄本老屋合作,另闢蹊徑以文化部私有老建築保存再生計畫,修復戰後建造的「梭窯與黑瓦窯」,並完善機電、排水設備,努力實踐未來磚瓦技術再發展的突破性計畫,獲得國家發展委員會的認同與支持,為臺灣重要的文資資材基地找到新生出路。

三個反思,為老屋未來找路

多年來的實務經驗,讓雄本團隊歸結出三個反思:

1.完善策略思考:老屋再生不必然需要完全「修舊如舊」,永續再利用比凍結式保存更重要。

2.善用資源鏈結:老屋保存再利用具有公益性,若能呼應時代議題,更能夠串結企業與機關的協力資源。如臺北市「老房子文化運動」邀請私部門以修復成本折抵租金,活化公有文資並舉辦文化活動;高雄市則在推動都市更新計畫時,規範評選得標者投入十年長期修復、經營周邊的眷村聚落。

3.與志同道合的夥伴打群架:老屋新生需要匯聚跨界能量。若能集結政策法規、建築工程、創新再利用方案等環節的專業夥伴,將能共同建構出更堅強且具韌性的老屋產業鏈體系。

真心喜愛老屋的用心之作

回想起長源醫院的再生歷程,屋主許正園醫師在修復前期也曾面臨掙扎:內心深知老屋當留,但修復之後該怎麼辦,卻是令人夜不成寐的重擔。這句「該怎麼辦?」至今依舊令我深有所感,也成為團隊多年來不斷探尋的課題。在此脈絡下,《老屋熟成》一書應運而生。我們採訪了全臺共32處經典案例,書寫它們的歷史脈絡、修復工法、經營策略,到產業及區域活化思路,深入記錄各方參與者的實踐軌跡,從務實切角回顧關鍵決策與新生成果。籌備本書期間,團隊曾走進嘉義舊監獄宿舍群,見證昔日的矯正機構如何轉身為木產業的復育基地;也曾登上基隆港西岸山邊,看白米甕砲台如何以孤懸海角的軍事遺址,串起承載記憶的文化路徑。

總而言之,這是一本以老屋新生與永續經營為志業,靠著這個產業「吃飯」的規劃團隊,誠摯撰寫的用心之作,目的是寫出實踐者在一次次現場摸索後的回望——老屋的「熟成」,從來不是單靠熱情、空間理論、設計技術就能完成的,它需要經過漫長時間的催化,需要人們萃取場所精神、添加各自對生活的想像,在打破既定印象之後,方能展現出細膩豐富的滋味。

因此,本書的撰寫初衷,便是爬梳臺灣老屋再生的實踐經驗,以8個觀念、發展簡史、

32個熟成案例到Q&A等章節規劃,帶領讀者從前人的經驗裡尋找解方。我們期待這些文字,能幫助每一位正在或即將踏上老屋旅程的朋友,少一點孤單、多一點信心;更希望這些案例與觀點,能夠開啟更多對話,讓老屋持續自我發酵, 以更具彈性的再利用模式,貼合城鄉特質與所需。最後,容我向臺灣老屋研究先驅─蕭梅老師致敬。她的著作《臺灣民居建築之傳統風格》,提到建築「為了適應臺灣的氣候、地形及材料等特殊環境,一些細節的改變……值得有關人士加以考察……求能拋磚引玉余願已足矣。」這段文字埋下了探尋島嶼建築自明性的火種,啟發了戰後的空間教育思維,也帶領後人理解——島嶼的獨特地貌,正是根植於那不斷經歷文化移植的風土之中。

對老建築的珍視,讓我們在多年後的今日,依舊能對城市的未來抱有無窮想像。放眼國際,也有許多值得借鏡的案例:如荷蘭百年教堂蛻變為公共泳池「Holy Water」,鬆弛了信仰中心的莊嚴印象,允許當代日常在其中自然醞釀;阿姆斯特丹的愛馬仕旗艦店,則透過商業活力與文化底蘊的精準調理,增添了精品街的風味層次。這些由時光與創意共同催化的美好,皆源自「老屋熟成」突破框架的想像力。

半世紀之前,珍・雅各為舊建築的價值發聲,蕭梅老師則為臺灣老屋的前世今生點亮微光;如今,我們何其有幸,能站在前人的肩膀上,持續發酵這份對於理想城市的思考。《老屋熟成》一書,便是團隊以行動寫下的階段性答卷,獻給所有同樣關懷著老屋新生景況的讀者。

內文 : 長源醫院-鹿港歷史影像館──縫合古今的醫者之家

近幾年隨著臺灣城市擴張的腳步趨緩,如何保有街區紋理、形塑地方自明性,成為當代城市發展在現代化與便利性之外的重要課題。正是在時代浪潮的往返之間,許多一度沉寂的舊建築被賦予了創新價值;其中與人們關係密切的私有住宅,常受居住需求影響,已然經過大幅整修或重建,又或者在後代遷離後閒置傾頹,成為棘手的記憶地景。

坐落於鹿港中山民族路口的「長源醫院」,落成年代橫跨清治與日治時期。從診所、住宅,到如今結合了文史展覽、和洋茶席、光雕體驗與老屋醫院的「長源醫院-鹿港歷史影像館」,它以建築語彙訴說著百年縱深,更透過老照片、口述歷史傳承家庭故事──特別的是,這座老屋作為許氏四代家園的溫柔本質,經年累月始終不變,點滴往事皆受到悉心留存。如今受屋主許正園醫師所託,長源醫院由專業規劃團隊「雄本老屋」進駐修復經營,在延續家族記憶的同時,更跳脫私領域的既有侷限,為大眾開啟一扇從常民視角回望島嶼歷史的窗。

長源許家守望地方的百年歷史

清治時期,鹿港曾為全臺數一數二的富庶商埠,核心地帶五福大街(今中山路)沿線聚落,為碼頭進口貨物的重要集散地,甚至曾依區段集中販售各類商品。1920年,於鹿港大街開設「長源商店」的雜貨商許良,購得街路亭對側「和興 222-2(今中山路194號)」番地及其漢式長型街屋,以迎接旅北學醫的兒子返鄉執業。自此,開啟了長源許家守望地方的百年歷史。

這位商賈子弟名為許讀,以臺中中學校(今臺中一中)第一屆第一名的優秀成績畢業、保送至臺灣總督府醫學專門學校深造,畢業後選擇回到鹿港行醫,1925 年開設了現代化診所「長源醫院」。行醫七十年間,許讀醫師以內外科及小兒科專長,悉心照顧周邊居民的大小病痛,成為老鹿港人所敬重的「許讀仙」;為了就近服務病患,他時常騎著鹿港第一部摩托車往返病患住家看診,懸壺濟世的形象至今依然鮮明。除了精湛的醫術之外,受新式教育薰陶的許讀醫師亦培養了廣泛的興趣,他將攝影技術、西洋音樂、汽機車等摩登事物引入鹿港,豐富了地方藝文生活。

鏡頭下鹿港常民生活的光影流轉

這樣的生活環境,潛移默化地影響了許讀之子,也就是1962 年共八次入選《日本 Camera》雜誌月例賽, 因而獲得年度首獎肯定的知名寫實攝影家許蒼澤。從小在耳濡目染下培養了攝影愛好,他時常透過影像記錄家族的點滴日常,也將鏡頭轉向街頭巷尾,以即拍(snap shot)技法捕捉鹿港常民生活樣態。在多達二十五萬張攝影作品當中,並無刻意為之的匠氣,而是如實體現了人們尋求安身立命的日常身影。

作為許蒼澤先生鏡頭下反覆出現的場景,長源醫院自身也透過跨時代建築語彙的交融,闡述著地方變遷軌跡。事實上,其一進空間曾在市區改正計畫中拆除,1935年則新建民族路側主屋,以其洗鍊的線腳、開模洗石與十三溝面磚,構成了當時流行的過渡式樣建築立面;然而,若是從騎樓走進室內,映入眼簾的卻是傳統漢式街屋的天井格局──新舊建物的自然縫合,與和漢洋風格的兼容並蓄,可以說是家族品味與時代美感的具體呈現。

隨著後代陸續成長離巢,長源醫院仍是海內外許家人定期團聚的重要場所,其管理維護卻是家族心有餘而力不足的難題。在歲時節慶以外的日常,只有許蒼澤夫人──施秀香獨自守候著老屋,更嘗試將騎樓空間出租給商家經營,以平衡空間維護的龐大開支。儘管如此,長源醫院在年深日久後不免顯露疲態,長型街屋的木樑滋生白蟻,海風濕氣侵蝕了飾材與壁畫,而風化後碎裂的瓦片,更難以阻擋雨水滲入。2018年因緣際會前往現場勘查的雄本團隊成員,見到的便是亟待全面修復的屋況。即使屋頂披覆著鋼浪板、木造窗櫺汰換為金屬材質,而洋樓立面的「長源醫院」四字也被店鋪招牌遮蔽了大半,團隊仍深受其獨特氣韻所吸引。

追本溯源,重現記憶悠長

懷著賦予長源醫院新生的構想,雄本老屋主動聯繫上現任屋主、許蒼澤之子──許正園醫師,逐一消除家族成員對於申請公部門補助的疑慮,也說服許家阿嬤恢復騎樓原貌,以利後續修復工程進行。此後,更提出以歷史老屋活化再利用補助計畫先行完成部分區域的再生活化,以便在全棟修復期間持續保有營運動能。2020年,長源醫院第一進重新開幕,以公益換租模式經營空間,定期策劃文史特展、舉辦講座與工作坊等文化活動,展現此地深厚的文化底蘊。

隔年,長源醫院申請了文化部私有老建築保存再生計畫,以「可逆性規劃設計」為原則,預留未來進一步整修的空間,也盡量保留使用痕跡,設法將其還原至許家成員記憶中的樣貌。在前期建調階段,團隊不僅翻閱了眾多歷史文獻和影像紀錄,更訪談過往的居住者,以逐步釐清老屋舊貌。針對鹿港畫師郭新林、書法家王席聘所創作的彩繪壁畫,雄本老屋更找到了當時剛推出的文化部臺灣藝術研究補助計畫,延請傳統彩繪修護專業團隊「名襄文化」,協助這些藝術瑰寶重現光彩。

儘管做足了調查研究,在工程正式啟動、掀開屋頂鋼浪板的時刻,修復團隊才驚覺樑木的腐朽蟲蛀問題遠比預想中嚴重得多;此外,長型街屋第二進屋坡與主屋露台的高度落差,讓兩者交界處排水不易,與鄰戶共用壁面的銜接也是防水設計的一大挑戰。雄本團隊先是調整了屋坡的角度,將雨水導引至新造的不鏽鋼天溝,更特意選用清水磚砌築加高牆面、色澤相異的木料作為椽樑,藉此創造出新舊介面之間的差異。為改善屋頂抗候機能,團隊在傳統工法中融入防水毯、角接五金等新式技術,並以「吊瓦」工藝使得屋脊、規帶與鄰戶密合,從而降低滲水機率。工程期間汰換的舊建材並未遭到丟棄,而是妥善收存,作為展示文物,將這次大修視為延續建物生命歷程的一處節點。

卸下三年工程圍籬,長源醫院在2023年底重現風華,隔年11月登錄為歷史建築,現以「長源醫院-鹿港歷史影像館」的身分再次亮相。進駐團隊雄本老屋轉譯並延續了過去的醫療場所定位,在二樓設置「老屋醫院」,為眾多老屋屋主提供諮詢與規劃服務,同時串聯跨領域的地方專業者,共同打造出完善的老屋生態系統。為了讓長源醫院能夠走得更長遠,場館內除了展覽機能之外,也引入適切的商業機能―如「和洋茶席」以餐點設計呼應著空間裡漢、和、洋交融的獨特風格,而與鹿港百年老店鄭興珍餅舖聯手研發的「雕花糕」,更是老屋故事的美味延伸。藉由歷史脈絡與五感體驗的交會,長源醫院眾多美好的面向得以再次被看見,而當代生活也能在老屋空間裡持續發生。

老屋再生想像的實踐基地

跨越百年歲月的長源醫院,銘刻著近代醫療史、地方發展脈絡與藝文生活的流變。論其新生關鍵,除了在前期調研與修復工程的投入,更在於雄本老屋和許家長期培養的信任關係。正因許正園醫師積極參與討論,並提供了豐富的歷史影像,團隊才能最大程度地還原建物舊貌;而階段性修復的策略,也讓老屋在漫長的重生過程中持續被使用,拉近了屋主、大眾與建築修復產業之間的距離。

繼本次大規模的修復之後,雄本老屋未來也將規劃定期屋況檢修作業,在即時處理潛在問題之餘,也希望能讓不同世代與專長的匠師們在此交流、傳承技藝;兼具清治、日治與戰後時期建築特色的屋體結構,更使其成為老屋修復的現地示範場域。從物質形體的保存及復原,到文化底蘊的轉譯與推廣,長源醫院將以一貫的包容姿態,承接當代居民對於城市再生的想像,也在街區紋理日漸模糊的當下,留下清晰可辨的歷史印記。

最佳賣點 : 從活化想修復,邁向老屋新生2.0

臺灣專業修復&活化團隊──雄本老屋撰寫,誠摯用心之作

精選共生共存的32好屋故事&血汗經驗

是實踐指南,更是臺灣老屋踏查的最佳讀本