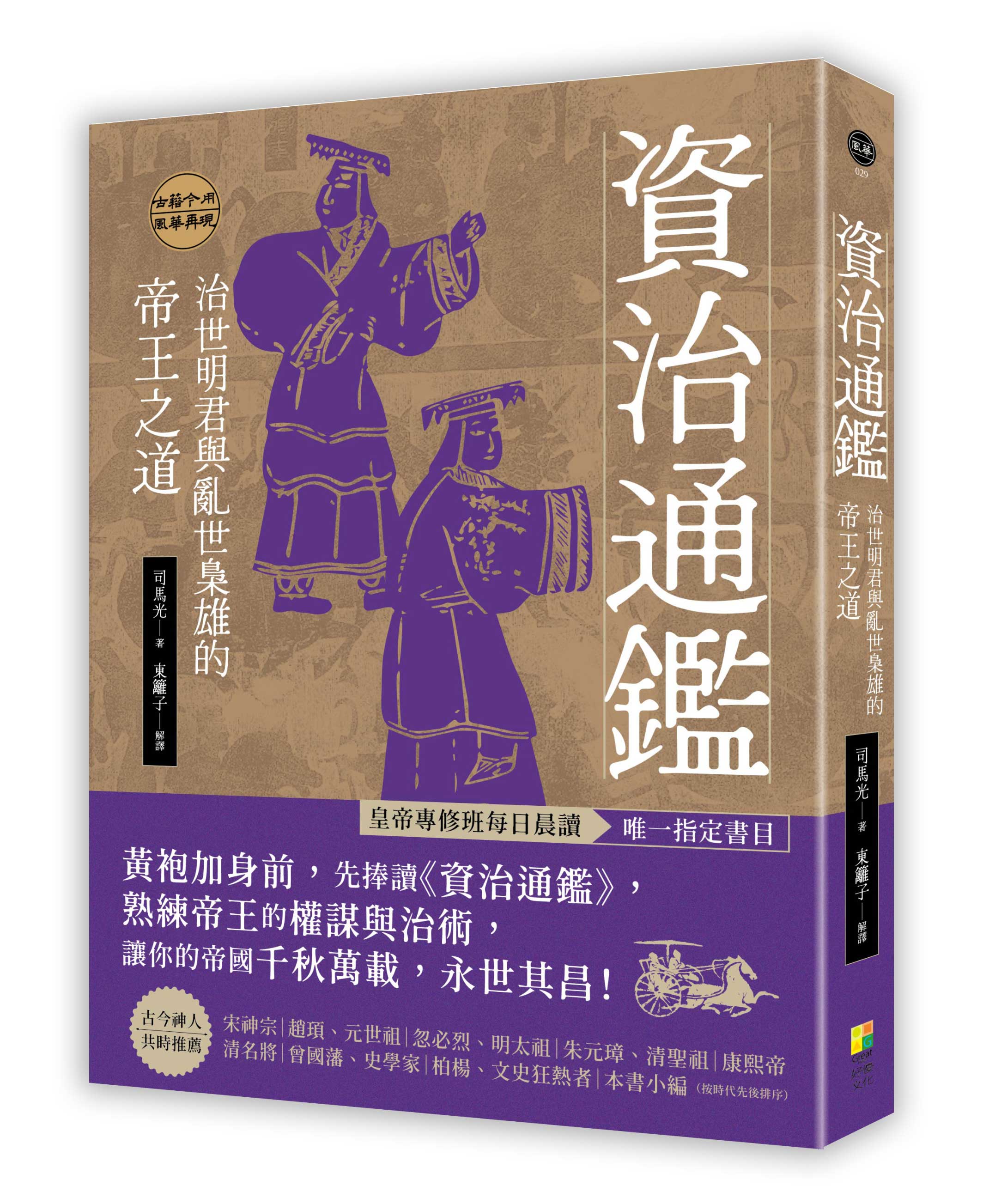

資治通鑑: 治世明君與亂世梟雄的帝王之道

| 作者 | 司馬光; 東籬子/ 解譯 |

|---|---|

| 出版社 | 出色文化事業出版社 |

| 商品描述 | 資治通鑑: 治世明君與亂世梟雄的帝王之道:安內攘外,坐擁天下,皇帝專修班每日晨讀唯一指定書目。黃袍加身前,先捧讀《資治通鑑》,熟練帝王的權謀與治術,讓你的帝國千秋 |

| 作者 | 司馬光; 東籬子/ 解譯 |

|---|---|

| 出版社 | 出色文化事業出版社 |

| 商品描述 | 資治通鑑: 治世明君與亂世梟雄的帝王之道:安內攘外,坐擁天下,皇帝專修班每日晨讀唯一指定書目。黃袍加身前,先捧讀《資治通鑑》,熟練帝王的權謀與治術,讓你的帝國千秋 |

內容簡介 安內攘外,坐擁天下,皇帝專修班每日晨讀唯一指定書目。黃袍加身前,先捧讀《資治通鑑》,熟練帝王的權謀與治術,讓你的帝國千秋萬載,永世其昌! 北宋名臣司馬光撰《資治通鑑》,為編年體通史,上起自周秦,下迄至五代,融會1362年史事,凡三百餘萬字的洋洋巨著。紹繼《春秋》義例,承衍《左傳》敘事,彰明正統思想,嚴明華夷之防。或於史論直陳心跡,或於剪裁去取之際,寄寓經世致用思想。儒家人倫之學、得失成敗之理、君臣權變之道,不僅於當世帝王取資,南宋儒者朱熹為之編纂《資治通鑑綱目》,元、明、清帝王亦多稱許。無論貴族庶民,俱受用無盡。 本書精選152篇,以〈漢紀〉、〈晉紀〉的選錄尤多。除按照原書的年代序次外,逐篇加註「主標題」,簡括意旨,以清眉目。內容採「節錄」方式,選取富含寓意性、表徵性的敘事,如〈項羽兵敗垓下——太祖高皇帝中五年〉、〈挾天子以令諸侯——孝獻皇帝丁建安元年〉、〈三顧茅廬——孝獻皇帝庚建安十二年〉、〈赤壁之戰——孝獻皇帝庚建安十三年〉、〈石崇王愷鬥富——世祖武皇帝中太康三年〉等,俱為時人津津樂道、老少咸宜的經典。兼取編年與紀事本末之長,備錄朝代盛衰的記載,如〈魏文帝登基——世祖文皇帝上黃初元年〉、〈劉禪樂不思蜀——元皇帝下咸熙元年〉可知曹魏興廢,〈後漢高祖無治國之能——高祖睿文聖武昭肅孝皇帝中天福十二年〉、〈後周世宗不愛其身而愛民——世宗睿武孝文皇帝上顯德二年〉可見後漢、後周所以亡國根源。如此云云,益加彰顯鑑往知來的作意,並保留原文辭章之美。既便於從故事角度進行閱讀,仿照、模擬其文法修辭,篇末附上「解讀」,以現代情境、白話口語,闡揚書中義理,更能啟發創意聯想,貫通古今之變,應用於現代社會。古今神人共時推薦宋神宗趙頊、元世祖忽必烈、明太祖朱元璋、清聖祖康熙帝、清名將曾國藩、史學家柏楊、文史狂熱者本書小編 (按時代先後排序)

作者介紹 司馬光 著 司馬光(1019-1086),字君實,號迂叟,通稱司馬相公、涑水先生,司馬溫公。為北宋的政治家、史學家,歷仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝。宋神宗熙寧年間,司馬光反對王安石變法,後上疏請求外任,自此居洛陽十五年不問政事,專心主持編撰294卷、300萬字的編年體史書《資治通鑑》,從擬訂體例至刪削定稿皆親自動筆。著有《司馬文正公集》、《稽古錄》等37種,他的政敵王安石曾說:「君實之文,西漢之文也。」東籬子 解譯男,1968年生,河北省邯鄲市人。畢業於吉林大學中文系漢語言文學專業,曾在邯鄲鋼鐵公司任子弟中學教師、《邯鋼報》編輯等。主要作品有:《首席執行官》、《諸葛亮日記》、《邊讀邊悟菜根譚》、《素書全鑒》等。

產品目錄 導讀:啟發創意聯想,貫通古今之變卷一 周紀 ◎智伯無德而亡(威烈王二十三年) ◎商鞅立木為信(顯王十年) ◎廉頗負荊請罪(赧王中三十六年) ◎田單巧用火牛陣(赧王中三十六年) ◎長平之戰(赧王下五十五年) 卷二 秦紀 ◎春申君貪色而亡(始皇帝上九年) ◎王翦裝糊塗防猜疑(始皇帝下二十二年) ◎蒙恬被奸臣所害(始皇帝下三十七年) ◎李斯不得善終(二世皇帝下二年) 卷三 漢紀 ◎劉邦入關中約法三章(太祖高皇帝上之上元年) ◎韓信忍受胯下之辱(太祖高皇帝上之上元年) ◎項羽兵敗垓下(太祖高皇帝中五年) ◎張良功成身退(太祖高皇帝中六年) ◎韓信謀反被夷三族(太祖高皇帝下十一年) ◎張釋之以法治國(太宗孝文皇帝中前三年) ◎景帝殺晁錯平叛亂(孝景皇帝下前三年) ◎汲黯為政,以民為本(世宗孝武皇帝上之上建元六年) ◎俠士犯法,與民同罪(世宗孝武皇帝上之下元朔二年) ◎主父偃驕橫被殺(世宗孝武皇帝上之下元朔二年) ◎張騫出使西域(世宗孝武皇帝中之下元鼎二年) ◎李陵事件(世宗孝武皇帝下之上天漢二年) ◎漢武帝教子無方(世宗孝武皇帝下之下征和二年) ◎漢武帝的一生功過(世宗孝武皇帝下之下后元二年) ◎蘇武北海牧羊(孝昭皇帝上始元五年) ◎霍氏滅門(中宗孝宣皇帝上之下地節四年) ◎貢禹奏事避重就輕(孝元皇帝上初元元年) ◎漢元帝親讒遠忠(孝元皇帝上初元二年) ◎王莽專權(孝平皇帝上元始元年) ◎王莽稱帝(王莽上初始元年) ◎王莽新朝的覆滅(淮陽王更始元年) ◎劉秀建立東漢王朝(世祖光武皇帝上之上建武元年) ◎劉秀善用忠厚之臣(世祖光武皇帝上之上建武元年) ◎劉秀平定隴西(世祖光武皇帝上之上建武二年) ◎強項令董宣(世祖光武皇帝中之下建武十九年) ◎伏波將軍馬援(世祖光武皇帝下建武二十五年) ◎班超出使西域(顯宗孝明皇帝下永平十六年) ◎明德皇后馬氏(肅宗孝章皇帝上建初二年) ◎外戚竇憲仗勢欺人(肅宗孝章皇帝上建初八年) ◎才女皇后鄧綏(孝安皇帝建光元年) ◎真假隱士(孝順皇帝上永建二年) ◎跋扈將軍(孝恒皇帝本初元年) ◎崔寔上書建言(孝恒皇帝元嘉元年) ◎梁冀被誅(孝桓皇帝上之下延熹二年) ◎五處士拒絕為官(孝桓皇帝上之下延熹二年) ◎太學生領袖郭泰(孝桓皇帝中延熹七年) ◎黨錮之禍(孝桓皇帝下永康元年) ◎郭泰擇安去危,申屠蟠見機行動(孝靈皇帝上之上建寧二年) ◎漢靈帝的三互法(孝靈皇帝上之下熹平四年) ◎黃巾起義(孝靈皇帝中光和六年) ◎十常侍之亂(孝靈皇帝中中平元年) ◎誅滅宦官集團(孝靈皇帝下中平六年) ◎董卓討伐戰(孝靈皇帝下中平六年) ◎董卓自取滅亡(孝獻皇帝乙初平三年) ◎孫策威震江東(孝獻皇帝丙興平二年) ◎挾天子以令諸侯(孝獻皇帝丁建安元年) ◎白門樓殺呂布(孝獻皇帝丁建安三年) ◎官渡之戰(孝獻皇帝戊建安五年) ◎三顧茅廬(孝獻皇帝庚建安十二年) ◎赤壁之戰(孝獻皇帝庚建安十三年) ◎荀彧之死(孝獻皇帝辛建安十七年) ◎劉備定蜀(孝獻皇帝壬建安十九年)卷四 魏紀 ◎魏文帝登基(世祖文皇帝上黃初元年) ◎劉備稱帝(世祖文皇帝上黃初二年) ◎白帝城托孤(世祖文皇帝下黃初四年) ◎諸葛亮七擒孟獲平定南中(世祖文皇帝下黃初六年) ◎揮淚斬馬謖(烈祖明皇帝上之下太和二年) ◎諸葛亮星落五丈原(烈祖明皇帝中之上青龍二年) ◎魏明帝時期關於用人的爭論(烈祖明皇帝中之下景初元年) ◎司馬昭以仁德奪取壽春(高貴鄉公下甘露三年) ◎司馬懿裝病騙曹爽(邵陵厲公中正始九年) ◎司馬昭之心 (元皇帝上景元元年) ◎鄧艾出奇兵滅蜀(元皇帝下景元四年) ◎劉禪樂不思蜀 (元皇帝下咸熙元年) 卷五 晉紀 ◎司馬炎稱帝(世祖武皇帝上之上泰始元年) ◎吳國陸抗克西陵 (世祖武皇帝上之上泰始八年) ◎三國歸晉(世祖武皇帝中太康元年) ◎石崇王愷鬥富(世祖武皇帝中太康三年) ◎興風作浪的賈南風(孝惠皇帝上元康元年) ◎清談之風(孝惠皇帝上元康七年) ◎白癡皇帝司馬衷 (孝惠皇帝上之下元康九年) ◎八王之亂(孝惠皇帝上之下永康元年) ◎李特的流民大營(孝惠皇帝中之上永甯元年) ◎英明的何曾(孝懷皇帝中永嘉三年) ◎謀士的傑出代表張賓(孝懷皇帝下永嘉六年) ◎祖逖聞雞起舞(孝湣皇帝上建興元年) ◎西晉滅亡(孝湣皇帝下建興四年) ◎晉成帝用人不當(顯宗成皇帝上之下咸和四年) ◎石勒聽書(顯宗成皇帝中之上咸和七年) ◎暴君石虎(顯宗成皇帝中之上咸康二年) ◎桓溫北伐(孝宗穆皇帝上之上永和二年) ◎殷浩一錯誤終身(孝宗穆皇帝中之上永和十年) ◎一代良相謝安(孝宗穆皇帝下升平四年) ◎苻堅拒諫(烈宗孝武皇帝上之中太元七年) ◎淝水之戰(烈宗孝武皇帝上之下太元八年) ◎司馬曜醉酒被殺(烈宗孝武皇帝下太元二十一年) ◎劉裕大開殺戒(安皇帝庚義熙六年)卷六 宋紀◎宋武帝駕崩 (高祖武皇帝永初三年)◎劉義符貪玩喪命(祖文皇帝上之上元嘉元年)◎統萬之戰(太祖文皇帝上之上元嘉四年)◎劉義隆慘殺功臣(太祖文皇帝中之上元嘉十三年)◎國史之獄(太祖文皇帝中之下元嘉二十七年)◎後廢帝劉昱(順皇帝升明元年)卷七 齊紀◎蕭道成即位(太祖高皇帝建元元年)◎無神論者范縝(世祖武皇帝上之下永明二年)◎鬱林王機關算盡(世祖武皇帝下永明十一年)◎北魏孝文帝拓跋宏(世祖武皇帝下永明十一年◎昏庸荒淫的東昏侯(東昏侯上永元元年)卷八 梁紀◎梁武帝蕭衍繼位(高祖武皇帝天監元年)◎蕭宏位列三公 (高祖武皇帝四天監十七年)◎君子湛僧智(高祖武皇帝七大通元年)◎魏孝莊帝誅殺爾朱榮(高祖武皇帝十中大通二年)◎昭明太子被冤(高祖武皇帝十一中大通三年)◎侯景之亂(高祖武皇帝十七太清二年)卷九 陳紀◎昏庸殘暴的齊顯祖(高祖武皇帝永定二年)◎北齊後主因女色誤國(高宗宣皇帝中之上太建八年)◎北周高祖賞罰不明(高宗宣皇帝中之上太建八年)◎周武帝勝而不奢(高宗宣皇帝中之下太建九年)◎獨孤皇后與隋文帝(高宗宣皇帝下之下太建十三年)◎陳後主陳叔寶(長城公下至德二年)卷十 隋紀◎隋文帝滅陳(高祖文皇帝上之上開皇九年)◎趙綽的誠直之心(祖文皇帝上之下開皇十七年)◎窮奢極欲的隋煬帝(煬皇帝上之上大業元年)◎瓦崗農民起義(煬皇帝下大業十二年)卷十一 唐紀◎房謀杜斷(高祖神堯大聖光孝皇帝中之中武德四年)◎玄武門之變(高祖神堯大聖光孝皇帝下之上武德九年)◎唐太宗善於納諫(高祖神堯大聖光孝皇帝下之下武德九年)◎史上最著名的賢后(太宗文武大聖大廣孝皇帝上之下貞觀十年)◎文成公主進藏(太宗文武大聖大廣孝皇帝中之中貞觀十五年)◎諫臣魏徵(太宗文武大聖大廣孝皇帝中之中貞觀十七年)◎李世民廢嫡立庶(太宗文武大聖大廣孝皇帝中之下貞觀十七年)◎李世民駕崩(太宗文武大聖大廣孝皇帝下之下貞觀二十三年)◎武則天垂簾聽政(高宗天皇大聖大弘孝皇帝中之上麟德元年)◎唐室砥柱狄仁傑(則天順聖皇后下久視元年)◎唐明皇節儉治國(玄宗至道大聖大明孝皇帝上之中開元二年)◎安祿山起兵謀反(玄宗至道大聖大明孝皇帝下之下天寶十四年)◎中唐名將郭子儀(德宗神武聖文皇帝二建中二年)◎唐德宗體察民情(德宗神武聖文皇帝八貞元三年)◎﹁小太宗﹂李怡(武宗至道昭肅孝皇帝下會昌六年)◎唐末宦官亂政(昭宗聖穆景文孝皇帝中之下天復三年)卷十二 後梁紀◎後梁太祖荒淫喪命(太祖神武元聖孝皇帝下乾化二年)◎朱友珪悲劇重演(太祖神武元聖孝皇帝下乾化三年)卷十三 後唐紀◎戲子皇帝(莊宗光聖神閔孝皇帝上同光元年)◎有道明君李嗣源(明宗聖德和武欽孝皇帝中之上天成四年)◎高從誨和梁震(潞王下清泰二年)卷十四 後晉紀◎「兒皇帝」石敬瑭(高祖聖文章武明德孝皇帝上之下天福三年)◎晉高祖為信用不顧法度(高祖聖文章武明德孝皇帝上之下天福三年)◎南唐主罪責逃兵(高祖聖文章武明德孝皇帝中天福五年)卷十五 後漢紀◎劉知遠稱帝(高祖睿文聖武昭肅孝皇帝上天福十二年)◎後漢高祖無治國之能(高祖睿文聖武昭肅孝皇帝中天福十二年)卷十六 後周紀◎後周太祖勵精圖治(太祖聖神恭肅文孝皇帝上廣順元年)◎五個朝代的宰相馮道(太祖聖神恭肅文武皇帝中顯德元年)◎後周世宗不愛其身而愛民(世宗睿武孝文皇帝上顯德二年)

| 書名 / | 資治通鑑: 治世明君與亂世梟雄的帝王之道 |

|---|---|

| 作者 / | 司馬光; 東籬子 解譯 |

| 簡介 / | 資治通鑑: 治世明君與亂世梟雄的帝王之道:安內攘外,坐擁天下,皇帝專修班每日晨讀唯一指定書目。黃袍加身前,先捧讀《資治通鑑》,熟練帝王的權謀與治術,讓你的帝國千秋 |

| 出版社 / | 出色文化事業出版社 |

| ISBN13 / | 9786267536117 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267536117 |

| 誠品26碼 / | 2682808179003 |

| 頁數 / | 192 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23X17X2.1CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 700 |

推薦序 : 你現在手上拿的是一面鏡子而不是一本書——

映照出刻在你心底的記憶,喚醒沉睡千年的潛能

曾暐傑╱國立臺灣師範大學國文學系副教授

世界上最神奇的鏡子,不是《白雪公主》裡,壞皇后所擁有能判讀世界上最漂亮女人的「魔鏡」;也不是《哈利波特》裡,能讓人看見內心深處最迫切、最強烈渴望的「意若思鏡」(The Mirror of Erised),或是能在不同地點產生連結溝通的「雙面鏡」(Two-way mirror)——而是「歷史」這面鏡子。當你生命中遇見困難時,你該問的不是神奇的海螺,而是「歷史」這面神奇的鏡子。擁有「歷史」這面鏡子,就不需要「魔鏡」,你會知道應該有自信,最美的就是你眼前鏡中的伊人、你會知道最美的就是你房裡梳妝鏡前的那人——安太座,保平安。或者更有深度一點,我們會在〈才女皇后鄧綏〉、〈史上最著名的賢后〉1這面鏡中知道,所謂的美,在於知性、自信與謙遜,而不在於那SKII滋潤下的面容。

擁有「歷史」這面鏡子,你便不會沉湎於「意若思鏡」映照自己內心深處的虛幻,而忘記現實的生活;也不會因為不知道鏡中一切是否真實,而在妄想中虛度時日,幻想著明天我就會中樂透、幻想著明天父親會突然告訴我,其實我們家是世界首富——那你還是看完幹片系列洗洗睡比較快,夢裡什麼都有。人無法活在「明天」,因為我們永遠無法到達「明天」,而永遠只能活在「現在」;但當我們放棄了認知作為「過去」的歷史,那麼就意味著我們否定了當下的自我——因為不管過去的是非對錯,沒有過去,就沒有現在的我;如同在〈劉秀建立東漢王朝〉這面鏡子中,我們會看見如何從孤兒到一統天下的生命歷程與勇氣,也就對於自我有了更深的自信。於是,我們知道,唐太宗說「以史為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以明得失」真的不是幹話!

超實用高效能整合型經典:幫助你看見自己的心靈魔鏡

你可能會說,我真的需要「歷史鏡子」這個酷東西,但是史書那麼多,光是25史一輩子也讀不完吧!我股票當沖一秒幾十萬上下,哪有時間一篇一篇讀那些歷史人物傳記啊!的確在這個光速世代,即便大家都知道「世界越快,心則慢」的道理,但誰又不是身陷在工作與經濟壓力裡而無可逃脫呢?沒關係,不只是你忙,古代的皇帝也很忙,每天晚上要和絕美王妃做人與人的連結創造帝國的未來寶寶,清晨還要起床早朝,之後一整天接見心機大臣、吃滿漢全席,哪有時間讀這麼多史書啊!而且幾萬面歷史的鏡子,天曉得我現在要用哪一面,太麻煩了,還是改天吧!不過沒關係,別輕易放棄啊!皇帝的煩惱與你的黑特(hate),「破缸男孩」司馬光都聽見了!

沒錯,就是那個他的小夥伴掉進水缸,小屁孩們紛紛哭著回家找媽媽時,唯有他冷靜分析後砸破水缸讓溺水小夥伴流出來的那個司馬光。但是司馬光可不只是會砸水缸,他大概小學一年級左右就酷愛讀史書,七歲便能夠開家教班講授《左傳》,堪稱歷史小神童。不管你知不知道《左傳》在幹麻,總之就是很難讀的一本史傳經典,不管你是十七歲還是七十七歲都未必讀得通。想想我們七歲可能都還在看卡通《天線寶寶》和《哆啦A夢》吧!所以當歷史小神童長大後入朝為官,他體認到:我知道歷代史書多到令人暴躁,你們這些歷史麻瓜和那忙得要命的皇帝,肯定無法好好去讀史書,還是我來幫你們寫一部歷史懶人包吧!

於是司馬光整合了歷代史書,濃縮再濃縮、提煉再提煉,終於造就地表最強跨時空萬用歷史之鏡——《通志》。宋神宗看到以後太感動了,就賦予司馬光主編的這部書為《資治通鑑》之名。所謂的「資」就是幫助、提供,「治」就是治理、統理,「通」就是通史,指跨越朝代的歷史,搜羅了戰國到宋代以前的史事,而「鑑」就是鏡子,有借鑑的意思。用現在的話來說就是:超實用多合一複合式隨選智慧之鏡——帝王再也不用在浩瀚的史書中搜尋我現在要用哪一面鏡子,也不用一面一面去了解它的功能和特性,有《資治通鑑》這面地表最強的鏡子,一面就夠!這對於無暇逐篇閱讀史書的帝王和資訊爆炸世代的我們,可謂一大福音!

編年體宇宙大敘事:賦予你上帝視角的決斷能力

更重要的是,《資治通鑑》的特別之處在於它是第一部編年體的通史,也就是說司馬光是以時間順序軸線去書寫由戰國到五代的歷史;相較於以往的史書多以人物為核心的紀傳體去書寫,這可說是一大創舉。亦即在《史記》中我們會看到像是〈項羽本紀〉、〈孔子世家〉這樣歷史人物為主體的傳記故事篇章,整個篇章都是以一個或數個人物的生平事蹟去敘述與評價;然而在《資治通鑑》中則會看到〈秦紀一・秦始皇帝上19年〉、〈漢紀十一・世宗孝武皇帝中之上-元狩4年〉這樣以歷史年代的時間作為篇目的標題,書寫在這個歷史區間中發生的事件與人物思想與行為。那麼為什麼司馬光要創造這個歷史時間序列大敘事系統呢?

關鍵在於紀傳體的人物故事固然很精彩,但是往往看不到歷史脈絡的因果關係與時間的軸線,在數百數千篇的人物傳記中,我們很容易迷失了人物在時間軸上的定位而有所錯亂,而可能有著張飛打岳飛、甚至是關公大戰外星人的跨時空大亂鬥。更重要的是:對於提升統治者所需要的宏觀視野,需要掌握的是前因後果,以及歷史推進的關鍵,那比對於體悟單一歷史人物人格有著更大的優先性。是以可說,《資治通鑑》這一跨世代的歷史之鏡,極為適合管理階層或是有著脫離社畜人生想要自我提升的人去閱讀,能夠在宏觀的歷史事件中去培植釐清錯綜複雜的人際互動關係以及掌握致勝關鍵的能力。

或許可以說,《史記》這類的紀傳體,就像是漫威宇宙(Marvel Universe)中一部又一部的英雄電影:《鋼鐵人》、《無敵浩克》、《雷神索爾》、《美國隊長》、《奇異博士》、《蟻人》、《星際異攻隊》等,每個英雄都獨當一面,撐起自己的故事。但是每個人物的故事都是在漫威宇宙的時間軸中交錯並相互影響,如果單看每部電影,便不易看出時間序列的前後因果與關係。那麼《資治通鑑》這樣的編年體,可能就比較像《復仇者聯盟》將鋼鐵人、雷神索爾、蟻人等所有英雄聚集在一起,並且試著交代人物彼此的時間軸與宇宙關係;或者像是有個Youtuber看過了所有漫威的英雄電影後,幫你梳理了每個英雄在宇宙時空中的相對關係與觸發的因果,以時間軸線為我們解說整個漫威宇宙的時空。當然,司馬遷所撰紀傳體的《史記》與司馬光所編纂編年體的《資治通鑑》都有它的意義、優勢與價值,沒有哪個比較好;而司馬遷與司馬光也的確因為兩部史書,在歷史上被尊稱為「兩司馬」,互相呼應、各自精彩。

歷史記憶碼1326:喚醒你心底深處的千年潛能

是以如果能夠掌握《資治通鑑》的跨時空大宇宙敘事的特質,便能夠有效提升自我的洞察力與決斷力。如同中央研究院王汎森院士所說,「歷史是擴充心量之學」,能夠認知與體悟多少歷史,我們便有多少的能量。而搜羅了跨時空1326年歷史的《資治通鑑》,便如同一部絕世寶典,讓捧讀它的人,灌注了1326年的功力。沒有任何一個人可以活超過一千年,但是我們卻可以在這面名為歷史的「時空鏡」中穿梭,體悟1326年的成住壞空、1326年的榮耀與屈辱、感悟1326年的喜怒哀樂、1326年的悲歡與離合,我們不必在血海戰場中斷臂亡命、不必在政治鬥爭中家破人亡、不必在宮鬥中淒涼悲苦、更不必在生命歧途中被五馬分屍,便擁有智慧老人(wise old man)的智慧,讓這些他者經驗成為自我的一部分,對於世間一切瞭然於胸,此時《資治通鑑》便成為我們的護身鏡。

因此,我們也就有了1326年的記憶、有了1326年的智慧。正因為《資治通鑑》作為一本跨越千年時空的歷史寶典,是以可以說吸收了每個時代天地時空精華,你不必糾結於要讀哪一段歷史、哪一部傳記,不管是什麼都給我來一點!小孩子才做選擇,我全都要!原先散布在上百本史書中的名言與核心觀念,諸如「兔死狗烹」、「一諾千金」、「口蜜腹劍」、「重賞之下必有勇夫」與「識時務者在乎俊傑」等,全都蒐羅在其中,可謂是歷史的雲端硬碟,不必買千百本歷史古籍,這一本就可以連結到不同時空背景下史書的資料夾,一次讓你掌讓千年傳統,體現全新感受。而這樣的歷史雲端硬碟,正是耗費了司馬光和劉恕、劉攽、范祖禹這群小夥伴們十九年的時光才完成的,我們又怎能不珍惜呢!

據說司馬光為了能夠博覽歷代史書,在沒有紅牛能量飲量提神下,他便使用了「警枕」避免自己貪睡——那是一種木頭做的圓柱體的枕頭,睡一睡頭就會滑落讓人驚醒;看來司馬光可是冒著落枕甚至是腦震盪的風險,替帝王也為後世留下這樣一部跨時代的整合型史書啊!不管這樣的歷程是否真實或誇大,總之可以理解到世人都看見了要完成《資治通鑑》這樣縱貫千年的史籍是多麽不容易!也正因為如此,這本書也是司馬光作為智慧老人的結晶,藉由說史體現了千年智慧——他理解了團隊凝聚的關鍵,標舉疑人不用,用人不疑的信念;他理解了人的資質與道德的參差,唯有透過一套標準典範才能教化眾生;他看透了生死,理解明哲保身才是王道;他對這個世間,瞭然於胸。所以,司馬光不只是個破缸男孩,更是個寶藏男孩,捧讀他的《資治通鑑》,我們也可以找到藏在歷史中的大祕寶!

自序 : 在中國浩瀚的史學著作中,有兩部堪稱「史學雙璧」的不朽史書,如同突兀的雙峰,並峙於歷史峻嶺之中大放光彩,它們一部是司馬遷的《史記》,另一部就是司馬光的《資治通鑒》。晚清名臣曾國藩評價《資治通鑒》說「竊以先哲驚世之書,莫善於司馬文正公之《資治通鑒》,其論古皆折衷至當,開拓心胸」。《資治通鑒》成書九百餘年來,仍歷久彌新,長盛不衰,猶如一顆璀璨的明珠照耀後世,為世人讚揚推崇。

《資治通鑒》是中國北宋時期著名史學家司馬光主持編撰的一部規模空前的編年體史學巨著,由宋神宗取意「鑑於往事,有資於治道」而親賜名。《資治通鑒》全書卷帙浩繁,分為294卷,洋洋灑灑三百多萬字,上起周威烈王二十三年(前403年),下迄五代後周世宗顯德六年(959年),前後跨越1362年。書中描繪了戰國至五代時期的歷史發展脈絡,探討了秦、漢、晉、隋、唐等統一的王朝和戰國七雄、魏蜀吳三國、五胡十六國、南北朝、五代十國等幾十個政權的盛衰之由,內容以政治、軍事和民族關係為主,兼及經濟、文化和歷史人物評價,生動地描述了帝王將相們為政治國、待人處世之道以及他們在歷史旋渦中的生死悲歡之事。

司馬光自幼愛好歷史,出仕為官以後,仍讀史不倦,治史不懈。治平三年(1066年),司馬光撰成一部戰國至秦共八卷本的編年史,名為《通志》,進呈宋英宗,英宗命其設局續修。此後,司馬光無論在政治上如何進退浮沉,書局一直隨身而設。1067年神宗即位,開經筵(古代帝王為講論經史而特設的御前講席),司馬光進讀《通志》,神宗以其「鑒於往事,有資於治道」,命名為《資治通鑑》。王安石行新政時,司馬光極力反對,於熙寧三年(1070年)出知永興軍(今陝西西安)。次年退居洛陽,專心編撰《資治通鑑》,至元豐七年(1084年)成書。從治平三年開局,前後共用了19年的時間。

《資治通鑒》內容思想博大精深,通古今之變,兼收並蓄,拾遺補缺,自成書以來受到中國古代歷朝統治者的青睞和讚譽,成為常看不厭、常看常新的案頭必備的治政為人的教材。「馬上皇帝」元世祖忽必烈非常重視《資治通鑑》,專請儒士為他講解其中的治國之道,用蒙古語言寫了《通鑒節要》作為教材。明太祖朱元璋更是對此書倍加推崇,每天清晨早起研讀《資治通鑑》,認為「習聞明知古代帝王之道,身體力行《通鑑》原則」,並常常以此訓誡左右大臣。清聖祖康熙對《資治通鑑》更是達到了癡迷程度,經常翻閱,認為《資治通鑒》「事關前代得失,甚有裨於治道」。

《資治通鑑》以時間為敘事線索,浩繁並且瑣碎,對於今天的普通讀者來說,閱讀起來已顯吃力。為了幫助讀者更加輕鬆地領悟《資治通鑒》一書的精華,我們精心編撰了這本《資治通鑒全鑑》。在書中,我們依照《資治通鑒》原典的時間順序,將其中最具代表性且最精彩的篇章輯錄成書,並在每一段原典之後做了簡要的解讀,力求更加真實、全面地將歷史的豐富與精彩呈現在讀者面前,幫助讀者從全新的角度考察歷史、感受歷史、思考歷史,進而開闊視野,增長知識。(解譯者)

內文 : 卷一 周紀

智伯無德而亡

【原典】

初,智宣子將以瑤為後。智果曰:「不如宵也。瑤之賢於人者五,其不逮者一也。美髯長大則賢,射御足力則賢,伎藝畢給則賢,巧文辯慧則賢,強毅果敢則賢,如是而甚不仁。夫以其五賢陵人,而以不仁行之,其誰能待之?若果立瑤也,智宗必滅。」弗聽,智果別族於太史為輔氏。

趙簡子之子,長曰伯魯,幼曰無恤。將置後,不知所立。乃書訓戒之辭於二簡,以授二子曰:「謹識之。」三年而問之,伯魯不能舉其辭,求其簡,已失之矣。問無恤,誦其辭甚習,求其簡,出諸袖中而奏之。於是簡子以無恤為賢,立以為後。

簡子使尹鐸為晉陽。請曰:「以為繭絲乎?抑為保障乎?」簡子曰:「保障哉!」尹鐸損其戶數。簡子謂無恤曰:「晉國有難,而無以尹鐸為少,無以晉陽為遠,必以為歸。」

及智宣子卒,智襄子為政,與韓康子、魏桓子宴於藍台。智伯戲康子而侮段規。智國聞之,諫曰:「主不備,難必至矣!」智伯曰:「難將由我。我不為難,誰敢興之?」對曰:「不然。《夏書》有之曰:『一人三失,怨豈在明,不見是圖。』夫君子能勤小物,故無大患。今主一宴而恥人之君相,又弗備,曰不敢興難,無乃不可乎!蜹、蟻、蜂、蠆,皆能害人,況君相乎!」弗聽。

智伯請地於韓康子,康子欲弗與。段規曰:「智伯好利而愎,不與,將伐我;不如與之。彼狃於得地,必請於他人;他人不與,必向之以兵。然則我得免於患而待事之變矣。」康子曰:「善。」使使者致萬家之邑於智伯,智伯悅。又求地於魏桓子,桓子欲弗與。任章曰:「何故弗與?」桓子曰:「無故索地,故弗與。」任章曰:「無故索地,諸大夫必懼;吾與之地,智伯必驕。彼驕而輕敵,此懼而相親。以相親之兵待輕敵之人,智氏之命必不長矣。《周書》曰:『將欲敗之,必姑輔之;將欲取之,必姑與之。』主不如與之以驕智伯,然後可以擇交而圖智氏矣。奈何獨以吾為智氏質乎!」桓子曰:「善。」復與之萬家之邑一。

智伯又求蔡、皋狼之地於趙襄子,襄子弗與。智伯怒,帥韓、魏之甲以攻趙氏。襄子將出,曰:「吾何走乎?」從者曰:「長子近,且城厚完。」襄子曰:「民罷力以完之,又斃死以守之,其誰與我!」從者曰:「邯鄲之倉庫實。」襄子曰:「浚民之膏澤以實之,又因而殺之,其誰與我!其晉陽乎,先主之所屬也,尹鐸之所寬也,民必和矣。」乃走晉陽。

三家以國人圍而灌之,城不浸者三版。沈灶產蛙,民無叛意。智伯行水,魏桓子御,韓康子驂乘。智伯曰:「吾乃今知水可以亡人國也。」桓子肘康子,康子履桓子之跗,以汾水可以灌安邑,絳水可以灌平陽也。絺疵謂智伯曰:「韓、魏必反矣。」智伯曰:「子何以知之?」絺疵曰:「以人事知之。夫從韓、魏之兵以攻趙,趙亡,難必及韓、魏矣。今約勝趙而三分其地,城不沒者三版,人馬相食,城降有日,而二子無喜志,有憂色,是非反而何?」明日,智伯以絺疵之言告二子,二子曰:「此夫讒臣欲為趙氏遊說,使主疑於二家而懈於攻趙氏也。不然,夫二家豈不利朝夕分趙氏之田,而欲為危難不可成之事乎?」二子出,絺疵入曰:「主何以臣之言告二子也?」智伯曰:「子何以知之?」對曰:「臣見其視臣端而趨疾,知臣得其情故也。」智伯不悛。絺疵請使於齊。

趙襄子使張孟談潛出見二子,曰:「臣聞唇亡則齒寒。今智伯帥韓、魏而攻趙,趙亡則韓、魏為之次矣。」二子曰:「我心知其然也,恐事未遂而謀洩,則禍立至矣。」張孟談曰:「謀出二主之口,入臣之耳,何傷也?」二子乃陰與張孟談約,為之期日而遣之。襄子夜使人殺守堤之吏,而決水灌智伯軍。智伯軍救水而亂,韓、魏翼而擊之,襄子將卒犯其前,大敗智伯之眾。遂殺智伯,盡滅智氏之族。唯輔果在。

臣光曰:智伯之亡也,才勝德也。夫才與德異,而世俗莫之能辨,通謂之賢,此其所以失人也。夫聰察強毅之謂才,正直中和之謂德。才者,德之資也;德者,才之帥也。雲夢之竹,天下之勁也,然而不矯揉,不羽括,則不能以入堅;棠溪之金,天下之利也,然而不熔範,不砥礪,則不能以擊強。是故才德全盡謂之聖人,才德兼亡謂之愚人,德勝才謂之君子,才勝德謂之小人。凡取人之術,苟不得聖人、君子而與之,與其得小人,不若得愚人。何則?君子挾才以為善,小人挾才以為惡。挾才以為善者,善無不至矣;挾才以為惡者,惡亦無不至矣。愚者雖欲為不善,智不能周,力不能勝,譬之乳狗搏人,人得而制之。小人智足以遂其奸,勇足以決其暴,是虎而翼者也,其為害豈不多哉!夫德者人之所嚴,而才者人之所愛。愛者易親,嚴者易疏,是以察者多蔽於才而遺於德。自古昔以來,國之亂臣,家之敗子,才有餘而德不足,以至於顛覆者多矣,豈特智伯哉!故為國為家者,苟能審於才德之分而知所先後,又何失人之足患哉!

【解讀】

在《資治通鑑》開篇第一卷,司馬光就通過智伯滅亡這件事,闡述了「才」和「德」之間的關係。司馬光認為智伯之所以滅亡,原因就在於有才而無德。才與德是不同的兩回事,但很多世俗之人往往分不清,一概而論之,誤以為只要具備其中一項,就是賢明的人,而結果總是以看錯人而告終。司馬光認為,所謂才,是指聰明、明察、堅強、果毅;所謂德,是指正直、公道、平和待人。才,是德的輔助;德,是才的統帥。

商鞅立木為信

【原典】

衛鞅欲變法,秦人不悅。衛鞅言於秦孝公曰:「夫民不可與慮始,而可與樂成。論至德者不和於俗,成大功者不謀於眾。是以聖人苟可以強國,不法其故。」甘龍曰:「不然。緣法而治者,吏習而民安之。」衛鞅曰:「常人安於故俗,學者溺於所聞,以此兩者,居官守法可也,非所與論於法之外也。智者作法,愚者制焉;賢者更禮,不肖者拘焉。」公曰:「善。」以衛鞅為左庶長,卒定變法之令。令民為什伍而相收司、連坐,告奸者與斬敵首同賞,不告奸者與降敵同罰。有軍功者,各以率受上爵;為私鬥者,各以輕重被刑大小。僇力本業,耕織致粟帛多者,復其身。事末利及怠而貧者,舉以為收孥。宗室非有軍功論,不得為屬籍。明尊卑爵秩等級,各以差次名田宅、臣妾、衣服。有功者顯榮,無功者雖富無所芬華。

令既具未布,恐民之不信,乃立三丈之木於國都市南門,募民有能徙置北門者予十金。民怪之,莫敢徙。復曰:「能徙者予五十金!」有一人徙之,輒予五十金。乃下令。

令行期年,秦民之國都言新令之不便者以千數。於是太子犯法。衛鞅曰:「法之不行,自上犯之。太子,君嗣也,不可施刑。刑其傅公子虔,黥其師公孫賈。」明日,秦人皆趨令。行之十年,秦國道不拾遺、山無盜賊,民勇於公戰,怯於私鬥,鄉邑大治。秦民初言令不便者,有來言令便。衛鞅曰:「此皆亂法之民也!」盡遷之於邊。其後民莫敢議令。

臣光曰:夫信者,人君之大寶也。國保於民,民保於信。非信無以使民,非民無以守國。是故古之王者不欺四海,霸者不欺四鄰,善為國者不欺其民,善為家者不欺其親。不善者反之:欺其鄰國,欺其百姓,甚者欺其兄弟,欺其父子。上不信下,下不信上,上下離心,以至於敗。所利不能藥其所傷,所獲不能補其所亡,豈不哀哉!昔齊桓公不背曹沫之盟,晉文公不貪伐原之利,魏文侯不棄虞人之期,秦孝公不廢徙木之賞。此四君者,道非粹白,而商君尤稱刻薄,又處戰攻之世,天下趨於詐力,猶且不敢忘信以畜其民,況為四海治平之政者哉!

【解讀】

商鞅是戰國時期政治家、思想家,著名法家代表人物。姬姓,衛氏,全名為衛鞅,本為衛國公族之後,故又稱公孫鞅,後封於商,後人稱之商鞅。商鞅應秦孝公求賢令入秦,說服秦孝公變法圖強。孝公死後,受到貴族誣害以及秦惠文王的猜忌,車裂而死。其在秦執政二十餘年,秦國大治,史稱「商鞅變法」,並使秦國的國力長期凌駕於其他六國之上。

在變法的過程中,如何取信於民是很關鍵的一步。為此,變法令下達後,商鞅以三丈之木置於國都南門,誰能把此木搬到北門就賞十金,開始的時候無人響應。他又將賞金增至五十金,後有一人應募,即獲得五十金。

其實,移動一根木頭並非難事,關鍵是以此而樹立的千金難買的誠信。正如司馬光所言:「誠信,是為政者至高無上的法寶」。國家靠人民來保衛,人民靠信譽來保護;不講信譽無法使人民信服,沒有人民便無法維持國家。所以,古代成就王道者不欺騙天下;建立霸業者不欺騙四方鄰國;善於治國者不欺騙人民;善於治家者不欺騙親人。只有蠢人才反其道而行之,欺騙鄰國、欺騙百姓,甚至欺騙兄弟、父子。上不信下,下不信上,上下離心,以至於一敗塗地。

廉頗負荊請罪

【原典】

秦白起伐楚,取鄢、鄧、西陵。

秦王使使者告趙王,願為好會於河外澠池。趙王欲毋行,廉頗、藺相如計曰:「王不行,示趙弱且怯也。」趙王遂行,相如從。廉頗送至境,與王訣曰:「王行,度道里會遇之禮畢,還,不過三十日。三十日不還,則請立太子,以絕秦望。」王許之。

會於澠池。秦王與趙王飲,酒酣,秦王請趙王鼓瑟,趙王鼓之。藺相如復請秦王擊缶,秦王不肯。相如曰:「五步之內,臣請得以頸血濺大王矣!」左右欲刃相如,相如張目叱之,左右皆靡。秦王不懌,為一擊缶。罷酒,秦終不能有加於趙。趙人亦盛為之備,秦不敢動。趙王歸國,以藺相如為上卿,位在廉頗之右。

廉頗曰:「我為趙將,有攻城野戰之功。藺相如素賤人,徒以口舌而位居我上。吾羞,不忍為之下!」宣言曰:「我見相如,必辱之!」相如聞之,不肯與會;每朝,常稱病,不欲爭列。出而望見,輒引車避匿。其舍人皆以為恥。相如曰:「子視廉將軍孰與秦王?」曰:「不若。」相如曰:「夫以秦王之威而相如廷叱之,辱其群臣。相如雖駑,獨畏廉將軍哉!顧吾念之,強秦之所以不敢加兵於趙者,徒以吾兩人在也。今兩虎共鬥,其勢不俱生。吾所以為此者,先國家之急而後私仇也。」廉頗聞之,肉袒負荊至門謝罪,遂為刎頸之交。

【解讀】

廉頗是戰國後期的名將之一,「負荊請罪」正是這位戰功赫赫的名將身上難能可貴的美德。居功自傲,對藺相如不服,固然是他的狹隘之處,而一旦認識到錯誤,立即「肉袒負荊」前去謝罪,這需要比戰場殺敵更大的勇氣,因而讓世人所敬佩。這段故事已成為流傳千古的歷史佳話,「負荊請罪」也就成了一句成語,表示誠懇地向別人道歉、承認錯誤的意思。

田單巧用火牛陣

【原典】

初,燕人攻安平,臨淄市掾田單在安平,使其宗人皆以鐵籠傅車轊。及城潰,人爭門而出,皆以轊折車敗,為燕所擒;獨田單宗人以鐵籠得免,遂奔即墨。是時齊地皆屬燕,獨莒、即墨未下,樂毅乃併右軍、前軍以圍莒,左軍、後軍圍即墨。即墨大夫出戰而死。即墨人曰:「安平之戰,田單宗人以鐵籠得全,是多智習兵。」因共立以為將以拒燕。樂毅圍二邑,期年不克,乃令解圍,各去城九里而為壘,令曰:「城中民出者勿獲,困者賑之,使即舊業,以鎮新民。」三年而猶未下。或讒之於燕昭王曰:「樂毅智謀過人,伐齊,呼吸之間克七十餘城。今不下者兩城耳,非其力不能拔,所以三年不攻者,欲久仗兵威以服齊人,南面而王耳。今齊人已服,所以未發者,以其妻子在燕故也。且齊多美女,又將忘其妻子。願王圖之!」昭王於是置酒大會,引言者而讓之曰:「先王舉國以禮賢者,非貪土地以遺子孫也。遭所傳德薄,不能堪命,國人不順。齊為無道,乘孤國之亂以害先王。寡人統位,痛之入骨,故廣延群臣,外招賓客,以求報仇。其有成功者,尚欲與之同共燕國。今樂君親為寡人破齊,夷其宗廟,報塞先仇,齊國固樂君所有,非燕之所得也。樂君若能有齊,與燕並為列國,結歡同好,以抗諸侯之難,燕國之福,寡人之願也。汝何敢言若此!」乃斬之。賜樂毅妻以后服,賜其子以公子之服;輅車乘馬,後屬百兩,遣國相奉而致之樂毅,立樂毅為齊王。樂毅惶恐不受,拜書,以死自誓。由是齊人服其義,諸侯畏其信,莫敢復有謀者。

頃之,昭王薨,惠王立。惠王自為太子時,嘗不快於樂毅。田單聞之,乃縱反間於燕,宣言曰:「齊王已死,城之不拔者二耳。樂毅與燕新王有隙,畏誅而不敢歸,以伐齊為名,實欲連兵南面王齊。齊人未附,故且緩攻即墨以待其事。齊人所懼,唯恐他將之來,即墨殘矣。」燕王固已疑樂毅,得齊反間,乃使騎劫代將而召樂毅。樂毅知王不善代之,遂奔趙。燕將士由是憤惋不和。

田單令城中人,食必祭其先祖於庭,飛鳥皆翔舞而下城中。燕人怪之,田單因宣言曰:「當有神師下教我。」有一卒曰:「臣可以為師乎?」因反走。田單起引還,坐東鄉,師事之。卒曰:「臣欺君。」田單曰:「子勿言也。」因師之,每出約束,必稱神師。乃宣言曰:「吾唯懼燕軍之劓所得齊卒,置之前行,即墨敗矣!」燕人聞之,如其言。城中見降者盡劓,皆怒,堅守,唯恐見得。單又縱反間,言:「吾懼燕人掘吾城外塚墓,可為寒心!」燕軍盡掘塚墓,燒死人。齊人從城上望見,皆涕泣,共欲出戰,怒自十倍。田單知士卒之可用,乃身操版、鍤,與士卒分功;妻妾編於行伍之間;盡散飲食饗士。令甲卒皆伏,使老、弱、女子乘城,遣使約降於燕,燕軍皆呼萬歲。田單又收民金得千鎰,令即墨富豪遺燕將,曰:「即降,願無虜掠吾族家。」燕將大喜,許之。燕軍益懈。田單乃收城中,得牛千餘,為絳繒衣,畫以五采龍文,束兵刃於其角,而灌脂束葦於其尾,燒其端,鑿城數十穴,夜縱牛,壯士五千人隨其後。牛尾熱,怒而奔燕軍。燕軍大驚,視牛皆龍文,所觸盡死傷。而城中鼓噪從之,老弱皆擊銅器為聲,聲動天地。燕軍大駭,敗走。齊人殺騎劫,追亡逐北,所過城邑皆叛燕,復為齊。田單兵日益多,乘勝,燕日敗亡,走至河上,而齊七十餘城皆復焉。乃迎襄王於莒。入臨淄,封田單為安平君。

【解讀】

田單是齊國田氏遠房的親屬,臨淄人,湣王時,任齊都臨淄的市掾,是一位資歷淺、爵位低、名氣微的小官吏。但是,他善於學習,頗愛兵法對戰略、戰術有過精心研究,後在燕兵伐齊的戰爭中,以奇計「火牛陣」制勝燕兵,表現了一位出色的軍事家所具有的非凡才能,被齊襄王封為安平君,是齊國軍界的後起之秀。

司馬遷在其史學著作《史記》中曾這樣描述這次戰役:「兵以正合以奇勝,善之者出奇無窮,奇正還相生,如環之無端。」意思就是:攻戰時必須以正兵當敵,以奇兵制勝。善於用兵的人自能層出不窮地使用權謀;因奇生正,因正生奇,使敵人不可捉摸,像一個環那樣讓人尋找不到頭尾。「出奇制勝」這個成語因此而來,意思是出奇兵或用奇計取得勝利。

《孫子兵法》中說:「凡戰者,以正合,以奇勝。」「故善出奇者,無窮如天地,不竭如江河。」意思是說,大凡打仗,一般都是用正兵抗敵,用奇兵取勝。所以善於出奇制勝的將帥,其戰術像天地那樣變化無窮,像江河那樣奔流不止。

最佳賣點 : 安內攘外,坐擁天下,

皇帝專修班每日晨讀唯一指定書目。

黃袍加身前,先捧讀《資治通鑑》,熟練帝王的權謀與治術,

讓你的帝國千秋萬載,永世其昌!