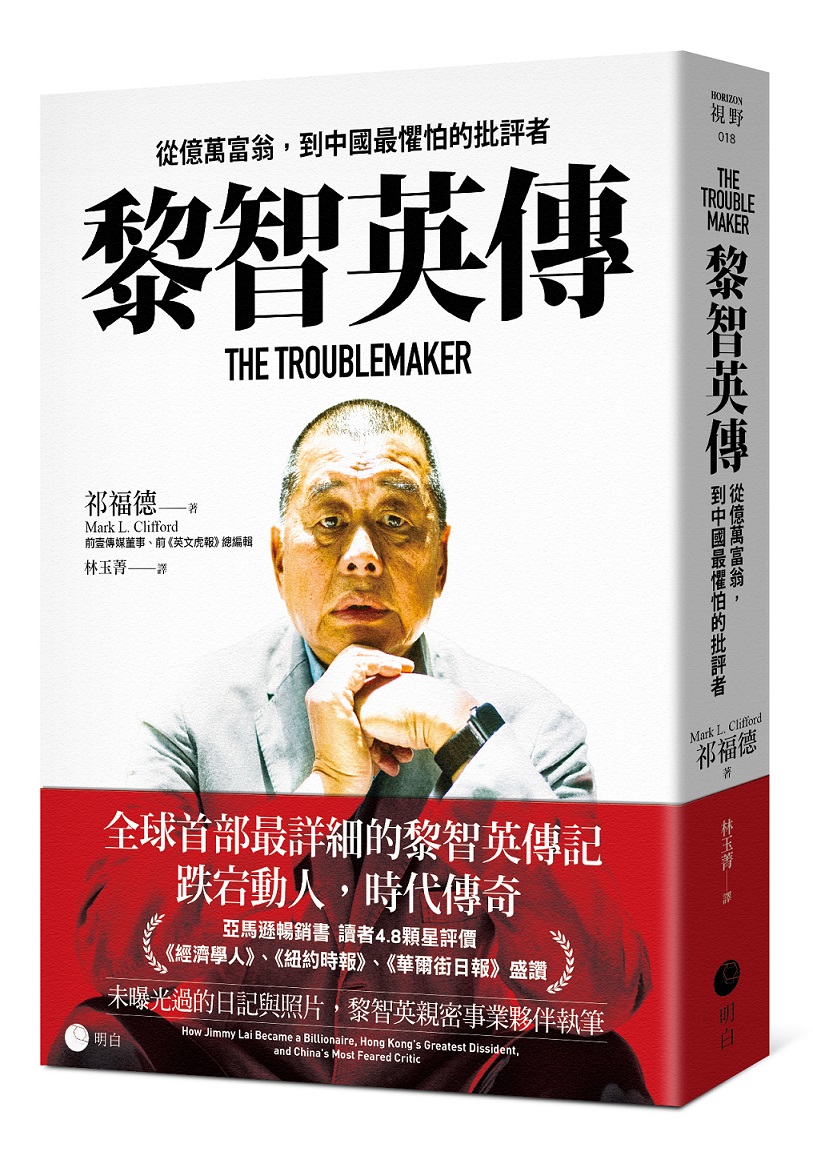

黎智英傳: 從億萬富翁, 到中國最懼怕的批評者

| 作者 | 祁福德 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 黎智英傳: 從億萬富翁, 到中國最懼怕的批評者:全球首部,最詳細的黎智英傳記!跌宕動人,時代傳奇─他如何從身無分文,到創業致富;為何從媒體大亨,變成中國最著名的政治 |

| 作者 | 祁福德 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 黎智英傳: 從億萬富翁, 到中國最懼怕的批評者:全球首部,最詳細的黎智英傳記!跌宕動人,時代傳奇─他如何從身無分文,到創業致富;為何從媒體大亨,變成中國最著名的政治 |

內容簡介 全球首部,最詳細的黎智英傳記!跌宕動人,時代傳奇──他如何從身無分文,到創業致富;為何從媒體大亨,變成中國最著名的政治犯?◎未曝光過的日記與照片,黎智英親密事業夥伴執筆◎亞馬遜暢銷書,讀者4.8顆星評價◎《經濟學人》、《紐約時報》、《華爾街日報》盛讚成功的商人,靈活的創業家,億萬富豪,狗仔隊教父,民主運動領袖,香港的良心,上帝恩典活生生的見證人。這些都是外界眼中的黎智英,冷靜又熾熱,純粹又複雜。★★★__黎智英,一個代表整個時代的名字。 他,十二歲逃離中國大飢荒,身無分文,卻在香港白手起家。 他,小學沒畢業,以街頭智慧創立「佐丹奴」,走在全球「快時尚」浪潮之先。 他,掌握獨特創意與企業經營手法,發展出諸多嶄新商業模式,快速累積財富。 他,有感於六四天安門事件的殘酷暴行,創辦「壹傳媒」,倡議自由民主。 他,曾是媒體大亨,以《壹週刊》和《蘋果日報》改變港台媒體生態,正反評價兩極。 他,身為億萬富豪,卻毅然走上街頭,在香港「佔中」與「反送中」運動裡身先士卒。 他,奔走國際,為香港民主發聲,竟遭港府逮捕,並長期羈押。 他,是二○二○年以來,中國最知名的政治犯,牽動中美關係敏感神經,川普總統點名要中國將他釋放。 他,在監獄裡透過日記、繪畫與禱告,最終得到的省思與覺悟,正是香港價值與民主意志的縮影。★★★__跌宕傳奇,全書滿滿獨家、未披露過的細節! 《黎智英傳》詳述黎智英年少流離、發跡致富、媒體創意、事業轉折、民主奮鬥等人生過程。其中還包括救援六四民運領袖、長期支援中國地下天主教會等不為人知的細節。故事跌宕起伏,真摯動人。 作者祁福德是前壹傳媒董事、黎智英最親密的事業夥伴,也只有他能取得並引述黎智英獄中書信、重要談話記錄、關鍵親友訪談等諸多第一手資料,並以緊湊又嚴謹的文筆,寫成全球引領期盼的傳記。 《黎智英傳》也收錄許多珍貴照片,包括黎智英少年時代、創業成家、經營媒體、投身民主運動、遭捕監禁、獄中繪畫創作等,資料珍貴。★★★__顛覆香港與台灣遊戲規則的成功企業家,為何會選擇為民主運動獻身? 過去大眾認識的黎智英,多是來自片段新聞與傳說,但《黎智英傳》讓讀者見到立體而完整的人物傳記,以及黎智英與時代相扣合的生涯紀錄,也揭密黎智英獨到的生意經與投資策略,還有他對香港民主運動、人權價值的行動與思考。 對台灣讀者來說,《黎智英傳》也補齊台灣新聞史重要的缺角,披露黎智英創辦和經營台灣版《蘋果日報》與《壹週刊》的心路歷程,以及他如何以外來人思維顛覆台灣媒體生態;詳盡描繪黎智英曾一度渴望成為台灣人的心理變化,以及最終放棄台灣媒體事業、把重心移回香港獻身民主運動的關鍵轉折與考量,終於解開台灣社會長期好奇的謎團。★★★__在他身上,看到你我內心的掙扎、信仰與渴望! ◎「黎智英願意站出來,最終被戴上手銬帶走,儘管他本可選擇去任何地方。他不用留下來,但他選擇留下來。這對我來說是極大的啟發。」──彭斯(Mike Pence),前美國副總統 ◎「黎智英知道自己想做什麼。他會死在獄中,還是與家人共度餘生?這將由中共決定,黎智英無法置喙。然而,無論身處鐵窗之內還是之外,黎智英已經選擇了自由的人生。」──祁福德,本書作者 ◎「一部引人入勝的非凡人物傳記。」── 哈金(Ha Jin),美國華裔作家、美國國家圖書獎得主 ◎「精準描繪當代最重要的政治犯。」──博明(Matt Pottinger),前美國副國家安全顧問本書特色1. 第一部全方位呈現黎智英傳記,時代的傳記: 傳說中的人物,完整人生故事第一次全方位呈現。由最親密的事業夥伴書寫,獨家揭露黎智英一生的傳奇故事,擁有最多第一手黎智英的個人資料,包含年少流離發跡、致富之道、創新關鍵、事業轉折,故事跌宕起伏,膾炙人口。 2.全球獨家,滿滿珍貴資料: 披露黎智英獄中日記與信仰意志。專訪諸多關鍵人物,故事鉅細靡遺,運筆行雲流水。3.圖文並茂,看見他的人生與我們的歷史: 收錄許多黎智英的珍貴照片,包括少年時期、媒體大亨、民主運動等各個階段,以及獄中繪畫創作,全面了解黎智英的個人與生活。4.從「生意腦」到「人權腦」: 深入了解黎智英如何發現香港的龐大商機並創辦「佐丹奴」,以及中國爆發天安門事件後,進一步剖析黎智英為何寧願放棄投資餐飲業,轉而投身於媒體業的發展。 5. 香港價值與民主意志的縮影: 深入剖析香港回歸後,中國從「一國兩制」轉而實施「香港國安法」,以及香港民主異議人士走上街頭反抗中共終結香港自由與法治的真實故事。 6.不只香港,影響台灣一整個世代: 壹傳媒曾經叱吒台灣媒體業的,首度披露黎智創辦《蘋果日報》與《壹週刊》的心路歷程。解密黎智英為何想要成為台灣人、如何翻轉台灣媒體生態的真實想法。

各界推薦 【海內外名家 齊力推薦】▷矢板明夫│印太戰略智庫執行長 ▷汪 浩│作家、華視《三國演議》主持人▷李世暉│政治大學國際事務學院教授▷呂惠敏│三立電視新聞節目主持人▷顏擇雅│作家▷康文炳│《財訊》雙週刊資深副總編輯▷胡采蘋│財經專家▷福澤喬│「Joel來談日本」粉專社群版主▷李文成│歷史作家、「一歷百憂解」粉專社群版主▷黎 胖│「黎胖」臉書粉專版主▷哈 金│美國華裔作家、美國國家圖書獎得主▷博 明│前美國副國家安全顧問▷歐逸文│美國國家圖書獎得主、《國之荒原》作者◎「巧妙又睿智的敘述,讓黎智英的故事等同於當代中國的縮影。」──歐逸文(Evan Osnos),美國國家圖書獎得主、《國之荒原》作者◎「這部精彩傳記展現出,黎智英正是西方世界的典範。」── 比爾.布勞德(Bill Browder),《紅色通緝令》作者◎「一部引人入勝的非凡人物傳記。」── 哈金(Ha Jin),美國華裔作家、美國國家圖書獎得主◎「精準描繪當代最重要的政治犯。」──博明(Matt Pottinger),前美國副國家安全顧問◎「記述香港最知名企業家化身為政治犯的陡升與重摔歷程,祈福德寫出一部引人入勝的傳記,細節掌握精準。」──《經濟學人》(The Economist)◎「閱讀黎智英的人生故事時,難以不被他慷慨無私、無所畏懼的人格所激勵。身陷囹圄,卻無法真正限制他。」──《外交事務》(Foreign Affairs)◎「這部振奮人心的傳記揭示了香港爭取民主的掙扎。這是一幅充滿魅力與勇氣的人物肖像,在監獄中如聖人般,以謙遜之姿忍受迫害。這就是對抗壓迫的最佳精神寫照。」──《出版人週刊》(Publishers Weekly)◎「從中國內戰時期的貧困童年,到成為香港富豪,黎智英的人生旅程真是一段引人入勝的傳奇。」──凱文.裴萊諾(Kevin Peraino),《紐約時報》(The New York Times)◎「富有同理心、振奮人的傳記。描述一位頑強到極致的人,最終只有監禁才能讓他噤聲。」──瓦拉達拉揚(Tunku Varadarajan),《華爾街日報》(The Wall Street Journal)

作者介紹 作者簡介祁福德1992年至2020年間居住在香港。他是一名得獎記者,同時擁有香港歷史博士學位。曾擔任香港《南華早報》總編輯及《英文虎報》(The Standard)社長兼總編輯。他跟黎智英相識於1993年。2020年黎智英入獄、2021年香港政府關閉壹傳媒旗下民主派報紙《蘋果日報》時,他正擔任壹傳媒公司董事。目前,他是香港自由委員會基金會(Committee for Freedom in Hong Kong Foundation)會長,該基金會是致力於爭取香港民主、人權與法治的非政府組織。曾榮獲無數新聞、學術和圖書獎項,著有《今日香港,明日世界》(Today Hong Kong, Tomorrow the World)一書。譯者簡介林玉菁紐約市立大學政治學博士班,劍橋大學印度研究碩士,政治大學新聞系。曾任職IFRC國際紅十字與紅星月會聯合會美洲辦公室、雲門基金會、北藝大傳統藝術研究中心及國內外NGO組織。現為專職口譯、筆譯。譯有《毒梟烏托邦:解密逃出中情局掌握的亞洲販毒集團》、《冷和平:冷戰、熱戰之外的第三條路,台灣該如何選擇?》、《大亂局:東印度公司、企業暴力與帝國侵略》、《直擊緬甸內戰現場》、《艾爾多安的崛起》、《中國的印度戰爭》等。

產品目錄 目錄序 我親愛的朋友與戰友,黎智英 ──納坦.沙蘭斯基年表地圖前 言 麻煩製造者第一章 「食物就是自由」第二章 「你玩的是什麼魔術?」第三章 快時尚之父 第四章 「就像母親的呼喚」第五章 「王八蛋」 第六章 推土機 第七章 「主與我同受苦難」 第八章 「瘋狂熱潮與傲慢」 第九章 「我想成為臺灣人」 第十章 雨傘及催淚瓦斯 第十一章 「煮到嚟咪食」第十二章 「讓法律變成統治者的工具」第十三章 獄中 第十四章 「活在完全的自由之中」後 記 致謝 註釋 照片來源

| 書名 / | 黎智英傳: 從億萬富翁, 到中國最懼怕的批評者 |

|---|---|

| 作者 / | 祁福德 |

| 簡介 / | 黎智英傳: 從億萬富翁, 到中國最懼怕的批評者:全球首部,最詳細的黎智英傳記!跌宕動人,時代傳奇─他如何從身無分文,到創業致富;為何從媒體大亨,變成中國最著名的政治 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786269965380 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786269965380 |

| 誠品26碼 / | 2682927728007 |

| 頁數 / | 384 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8*21*2.5 cm |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 序 我親愛的朋友與戰友,黎智英

納坦.沙蘭斯基(Natan Sharansky)寫於耶路撒冷

黎智英被捕前的幾週,我有幸跟他進行三次長時間的深度對話。這些長達一小時的談話是透過線上平台Zoom 進行。當時他七十二歲,身邊圍繞著摯愛家人,黎智英正為即將到來的逮捕做準備,可能將在世上最冷酷無情的政權監獄裡度過餘生。他對我在蘇聯古拉格的九年經歷提出許多問題,他問我沉重鐵門關上後,要如何面對孤獨、不確定及恐懼。這個勇敢的人幾乎不需要任何建議。我從艱難經歷中體悟的,他憑直覺早已掌握。他早就明白,監獄無法羞辱你;能羞辱你的,只有自己。即便肉體鐐銬於獄中,心靈依舊可以自由。

黎智英早已明白,自己站在一場歷史奮鬥的中心。我問他:「你為什麼不逃走?你是個有錢人,肯定擁有飛機及一切潛逃需要的資源。你有英國國籍,自由世界許多國家肯定樂意接待你。」「我做不到,」他說:「我號召人民一起奮鬥,他們看著我,我不能讓他們失望。」

如此簡單,如此清晰。但人們往往很難理解。當俄羅斯異議領袖阿列克謝.納瓦尼(Alexei Navalny)決定返回俄羅斯時,許多記者問我:他瘋了嗎?他傻嗎?難道他不明白自己會在機場遭到逮捕嗎?我回答:是你們不懂。他不是為了自己的生存而奮鬥;他是為了人民的未來而奮鬥。他給人民的訊息是:我不怕普丁,你們也不用怕。最終,普丁殺了獄中的納瓦尼,但他的人生跟訊息激勵著數百萬俄羅斯人。

另一位眾人無法理解的俄羅斯政治犯,是弗拉基米爾.卡拉—穆爾扎(Vladimir Kara-Murza)。他曾經兩次遭普丁政權下毒,身為異議運動歷史學者與政治記者,曾在華府過著舒適生活。但普丁入侵烏克蘭時,他認為得親身留在俄羅斯境內,自己的文章和電影才會產生真正意義。他遭判囚二十五年,在俄羅斯獄中度過二十八個月,直到俄羅斯與西方換囚時才獲得釋放。

我自己也經歷過這種外界無法理解的情況。一九七七年,我因為「反蘇聯活動與叛國罪」被捕。自由世界爭取讓我獲釋,六年後,美國外交官認為他們找到不錯的妥協方案。蘇聯領導人同意,若我因為健康狀況不佳,寫信要求他們基於人道原因把我釋放,他們願意這麼做。我卻不願接受,讓美國外交官驚訝又困惑。他們無法理解我跟妻子深明於心的事實。在長年對抗邪惡帝國的鬥爭之下,我不能承認他們懲罰與赦免的「道德權威」。

當你的每句話、每步行動都對政治鬥爭至關重要時,那是一種接近獨特的感覺。黎智英現在七十六歲,在獄中多活一天都是挑戰。但很久以前他就已決定,肉體生存不會是終極目標。如若不然,他一開始就不會展開這樣的奮鬥。你能在獄中活多久,並不取決於你。但有件事是你能決定的:直到生命的最後一天,都做個自由人。正是這一點,讓黎智英和跟他相似的人對極權政權來說是如此危險。他們捍衛著自由的火花,而當局害怕這樣的火花將承傳下去,燃起數百萬人內心的烈焰。這為黎智英帶來勝利的感覺。

我跟黎智英的對話在樂觀中結束。當然,他說,爭取民主是個非常、非常沉重的負擔。同時也令人振奮。我有機會做這麼美好的事,怎麼能錯過呢?接著,單純從個人角度比較我們的經歷後,他以這句話結束我們的對話:「跟你一樣,我有個偉大的老婆;跟你一樣,我有宗教信仰。我相信善良必定獲得勝利。希望很快能見到你。」

我們自由世界的每一個人,都該祈禱能早日再見到他,並為此努力不懈。

內文 : 前言 麻煩製造者

深邃海港隔開香港島與九龍。港島以三條隧道與大陸相連,除非情況極端,否則這些隧道通常不會關閉。二○二二年七月,中國共產黨中央總書記習近平訪問香港期間,東區海底隧道關閉。二○二三年十二月,再有另一條隧道被關閉,迎接的卻是另一位截然不同的來客。當局為了把正在全港最高戒備監獄中單獨囚禁的富商及民主運動支持者黎智英送到特別法庭,除了將他纏上鐐銬,也派出裝甲車隊沿途押解。這場審訊或令黎智英成為終身囚徒。

離開監獄前必須接受搜身,但黎智英並未因此感到困擾,因為他知道自己將在庭上見到摯愛的家人。「明天我要出庭,得在警衛面前脫掉所有衣物,接受搜身,」二○二一年一場庭訊前他寫下:「這很羞辱,但我不在乎,因為我將見到我的家人、朋友與支持者。看到他們,讓我重新接觸到外面的現實世界。這種情感交流讓人精神一振。」

那個十二月的早晨,街道封閉,警車與摩托車護衛隊伴隨一輛超大型裝甲車,鐐銬緊扣的囚犯坐在鐵籠裡。笨重囚車從赤柱監獄出發,沿著港島南岸的狹窄濱海道路緩慢行駛,然後轉向北方,進入香港仔隧道,再經過海底隧道,最終抵達西九龍法院。

法庭外,警犬與千名員警防範任何可能的騷動。他們嚴陣以待,讓人誤以為是接待外國元首或押解恐怖分子,而非長期堅持非暴力理念的七十五歲虔誠天主教徒。武力展示揭開審訊序幕,對象是香港最堅定的異議人士,也是中國最著名的政治犯。

法庭內,黎智英坐在玻璃隔間中,透過助聽器聆聽審理過程。審判前不久他才接受眼部手術,即便戴著眼鏡,仍難以看清投影在法庭螢幕上的內容。他比入獄前瘦了許多,在獄中度過新冠疫情,也在審判開始前的三年監禁生活中逐漸老去。身高六呎一吋(約一百八十五公分),黎智英的存在感不可忽視;獄中減掉幾十磅,讓他身上帶著過去所沒有的嚴肅氣息。

黎智英將棕色囚服換成藍色牛津襯衫及淺色諾悠翩雅(Loro Piana)西裝外套。這是一場審判秀,當局讓主角依自己的意願著裝。

香港的被告通常會穿上體面衣服,希望讓陪審團留下良好印象。但這場審判卻不一樣。中央推翻對香港保留司法制度的承諾,拒絕給予黎智英陪審團審判的權利,改由一組當局精心挑選的法官進行審理。黎智英穿上這些衣服,是為了自己的尊嚴。

黎智英的財富來自早年的毛衣與馬球衫事業。在獄外,他的衣櫃以牛仔褲跟扣領棉襯衫或寬鬆亞麻襯衫為主。他喜歡夾式吊帶,有陣子也穿過連身吊帶褲──在香港富豪中相當獨特的風格。

然而讓黎智英與眾不同的,不僅是衣服。過去三十多年裡,他一直是自由與民主的堅定捍衛者,言辭激烈,批評香港與中國的領導人。如同香港七百萬人中的數百萬人,他不相信共產中國,並希望這座城市能夠享有一九九七年北京接管英國殖民地時所承諾的權利與自由。

他很有錢──遭到政府追捕前,黎智英的財富估計達到十二億美元,這是黎智英十二歲時到香港所賺來的財富。抵港時他口袋裡甚至連五塊錢都沒有。他自掏腰包,捐出超過一億美元,支持香港的民主運動。

他手中極受歡迎的《蘋果日報》與《壹週刊》雜誌,主導了香港的政治議程,最終成為這個從未享受過民主的城市中的反對力量。「中國共產黨如此痛恨黎智英,因為他們怕他的媒體帝國。」資深記者程翔說。程翔曾對北京持同情態度,因此在香港的共黨喉舌《文匯報》擔任高級職位。「他的媒體對香港的民主化非常重要。共產黨將宣傳視為生命線,而黎智英的媒體帝國成功駁斥他們的許多謊言。」

他無畏無懼。二○二○年,當政府禁止紀念天安門屠殺時,黎智英在香港的維多利亞公園──傳統的六四紀念地──孤身跪下,點燃一根蠟燭。他告訴法庭:「如果紀念因不公而死去的人是犯罪,那麼︙︙讓我接受懲罰。」隨後,他因「煽動非法集會」而被判囚十四個月。

香港擁有幾十名億萬富翁,但當這座城市的自由逐步被削弱時,卻沒人敢站出來反對中國。香港孕育了許多勇敢的民主運動者,卻沒人能像黎智英那樣,透過大眾媒體的聚光燈滋養這場運動,更別提金錢上的資助。這場運動是一九八九年天安門學生運動以來,對中共最大的民主挑戰,黎智英則是發動運動的要角。幾乎是十億人中的唯一者。二○二○年一次對話裡,隨著對他的指控不斷增加,黎智英感慨道:「他們盯上我,也是很自然的。我擁有支持運動的反對派報紙。我公開疾呼反對共產黨。我參與每一場抗爭(示威與遊行)。對他們來說,我就是麻煩製造者。他們不打壓我、要我閉嘴,是很難的。」

你不能輕易定義黎智英這個人。身為務實的成功商人,他會用結果導向來看待人權運動。他關心自由,但你不太會聽到他談論社會公義。他的哲學接近自由主義,認為政府除了維持秩序及強有力的法治外,應該扮演有限角色。身為天主教徒,他是類似教宗若望保祿二世(John Paul II)的激進反共派。這位波蘭教宗在一九八○與九○年代鼓勵東歐和蘇聯的民主起義。

黎智英是當代最重要的政治犯之一,然而,他在美英兩國政治光譜中的右翼支持者,遠多於左翼。他的閱讀量驚人,更是多產的專欄作家,渴望成為公共知識分子。但他太專注行動,難以融入中國劉曉波、蘇聯亞歷山大.索忍尼辛(Aleksandr Solzhenitsyn)或波蘭亞當.米奇尼克(Adam Michnik)等人的知識分子傳統。

跟許多良心犯不同,他不屬於任何政黨。他跟其他長期被囚禁的運動者,如南非的尼爾森.曼德拉(Nelson Mandela)、波蘭的萊赫.華勒沙(Lech Walesa)或俄羅斯的阿列克謝.納瓦尼不同,他不尋求政治權力。納瓦尼在我完成這份手稿期間,在俄羅斯獄中遭到謀殺,也使得聲援黎智英變得更加迫切。黎智英是個商人,深信市場經濟,也相信經濟成長對推動自由的重要性。政策制定讓他覺得無聊。他擁有企業家的確定與直率。他的解決方案很簡單,甚至有過度簡化的傾向。這些方案圍繞著更自由、更民主及更少的政府管制。他談的不是普世人權,而是「價值」,特別是他所謂的「西方價值」,即自由、寬容及透過運用法律給人們安全感。

「他很不同。」美國聖母大學政治學者,生於香港的許田波指出。「許多自由鬥士經常是尋求注意力的律師運動者或知識份子。他是個商人,基本上只是真心關懷他的家園──香港,及民主志業。」她記得二○一九年底,當他跟李柱銘在紐約的美國外交關係協會(Council on Foreign Relations)中演講時,觀察者驚訝發現他「並未說出任何過於挑釁的話」,並且「相當溫和害羞」。

香港有許多勇敢的人,黎智英的財富與國際地位讓他與眾不同。《蘋果日報》與《壹週刊》在香港民主運動發展上所扮演的角色,也與眾不同。遭到香港當局通緝的知名海外運動者、律師任建峰就說:「沒有《蘋果日報》,就沒有香港的民主運動。就這麼簡單。」

在黎智英的領導下,這兩份刊物不僅推動民主議程,還幫助香港人相信自己,擺脫了殖民地居民常有的次等公民心態。黎智英與他的團隊在這座城市裡培育了政治及公民參與的意識,雖然居民經常將此地視為過渡的中繼站。

黎智英的財富與堅定捍衛個人自由的態度,讓他成為中國當局眼中的危險反對者。北京對這名七旬老者是如此恐懼,所以讓他面臨了「勾結外國人」的罪名,非常可能在獄中度過餘生──原因包括跟美國前副總統邁克.彭斯(Mike Pence)與前國務卿邁克.龐培歐(Mike Pompeo)會面,並呼籲美國對侵犯香港人權者施加制裁。

極權政府無法容忍異議人士。在習近平治下的中國,所有反抗謊言與宣傳的人都被視為威脅。今日有一個反對政府的人,明天就可能變成一百個,下週可能變成一千個,一個月後甚至可能變成一百萬人。事實上,黎智英與他的編採團隊就展現出他們能對香港政府產生這樣的反對力量。二○○三、二○一四及二○一九年,他的報紙與雜誌協助號召數十萬、數百萬名抗議者走上街頭。

香港回歸中國後的二十多年裡,黎智英一直推動民主。黎智英在一九九二年成為英國公民,並經常出國,特別是前往美國,經常與知名律師暨民主運動者李柱銘同行。黎智英在華府相當有名。

他在二○一九年與彭斯及龐佩歐的會面,讓中國相當憤怒。「黎智英是什麼人,一貫持什麼立場,在香港社會扮演著什麼角色,美方心知肚明。」中國外交部發言人指名道姓怒斥:「美國政府高層在當前香港局勢的敏感時期,排著隊會見這麼一個人,別有用心,發出嚴重錯誤訊號。」

但彭斯不這麼看。他在龐佩歐的要求下,在白宮會見黎智英,接待「香港民主的偉大英勇鬥士,表示鼓勵。」對彭斯來說,黎智英與蘇聯時代英勇的異議人士安德列.沙卡洛夫(Andrei Sakharov)、納坦.沙蘭斯基並列。彭斯對黎智英的堅持印象深刻,黎智英「願意站出來,最終被戴上手銬帶走,儘管他本可選擇去任何地方。他不用留下來,但他選擇留下來。這對我來說是極大的啟發。」

二○二○年遭到逮捕監禁之前,黎智英本有許多機會可以離開香港。他在京都、倫敦、巴黎與臺北都擁有房產。他知道中共在二○二○年中對香港全面實施《國安法》後,他若留在香港,將成為當局的目標。然而他沒有離開,選擇堅持留下。最後五個月的自由期間,他每週進行直播,邀請政治人物、外交官、記者與宗教人物接受訪問。他寧願為自由民主入獄,也不願放棄這座「給了我一切」的城市。

入獄以來,黎智英獲頒許多媒體的自由獎項。頒授獎項的機構,從記者保護委員會、美國天主教大學到主張自由至上的卡托研究所(Cato Institute)。法國里昂市(Lyon)也授予他榮譽市民身分,以表彰他對自由及法國美食的熱愛。

黎智英並非禁慾者。他博學多才,對美食美酒研究頗深。他待人慷慨好客,許多外國記者都曾是他家的座上賓;無數商業夥伴、外國政治人物、宗教人物及其他賓客都曾造訪過他家。這名快時尚企業家的年少時代,也曾有過放蕩奢靡的生活。然而,一切已成過去。現在,他在赤柱監獄裡過著近乎修道者的生活,專心閱讀天主教哲學,描繪耶穌基督與聖母瑪利亞。他不抱怨,因為他選擇了這條道路。

我在一九九三年遇到黎智英, 當時我替《遠東經濟評論》(Far Eastern Economic Review)撰寫他的人物專訪。接下來三十年中,每年都會見到他幾次。他為人慷慨,因此我有幸無數次搭乘他的私人遊艇,前往香港的離島──第一艘是簡樸的中式遊艇(「自由中國號」),後來變成阿茲穆豪華遊艇「麗莎號」,這艘遊艇以他妻子李韻琴(Teresa)的英文中間名字命名。其他許多場合裡,我跟其他記者、教授、傳教士、經濟學家與政治領袖,跟他共進午晚餐。黎智英與李韻琴以熱情好客、美食及溫暖的待客之道聞名,總是熱情迎接賓客進入他們家中與船上。

二○一七年五月,我跟黎智英與其他十多人一同參加為期一週的環美巴士之旅。一度跟香港民主派議員李銘柱工作的人權運動者艾倫.伯克(Ellen Bork),二○一六年十一月在黎智英家中晚餐時提議,我們應該環遊美國,以深入瞭解當時新當選的川普總統魅力。在那場選舉裡,黎智英支持川普,他立即對這個想法表示很有興趣。行程從紐約市開始,途經哈利斯堡(Harrisburg)、匹茲堡(Pittsburg)跟克利夫蘭(Cleveland),最終到達芝加哥。接著我們往南行駛,途經德莫因(De Moines)、托皮卡(Topeka)與達拉斯,最終抵達休士頓,然後東行前往紐奧良。這次行程的知識亮點,是跟三所大學的資深領袖見面──卡內基馬隆大學、聖母大學與西北大學,討論主題從人工智慧、機器學習到變化中的媒體世界。我們還會見幾位重要的共和黨人物,包含堪薩斯州長山姆.布朗巴克(Sam Brownback)和路易斯安那州前州長鮑比.金達爾(Bobby Jindal)。在克利夫蘭一間由釋囚服務的餐廳用餐時,稍微接觸到一般人的想法,隔天早上還跟一名身處鴉片危機前線的女性見面。

我自二○一八年起擔任黎智英的媒體公司壹傳媒的董事會成員,直到二○二一年當局強行關閉這間公司為止。黎智英創辦了這家在香港證券交易所掛牌的公司。壹傳媒最初的英文名稱為Next Media,後來更名為Next Digital,他持有該公司百分之七十一的股份。從二○二○年七月開始,直到十二月遭到囚禁為止,他大約開播了二十場的每週直播節目,我主持了其中多數場次。因此,我參與了《蘋果日報》及其他地方的一些活動,這些活動成為政府起訴黎智英的核心。最令我驚訝的是,他以極大勇氣與尊嚴,接受自己的命運。

我有幸保有自由──黎智英遭囚後,《蘋果日報》六名同事也入獄,包括另一位同屬壹傳媒董事會的同事。公司的銀行帳戶遭到凍結,報紙被迫關閉。政府發動四次針對公司倒閉的調查,企圖查出包含我在內的董事會成員可能要承擔的責任;若非我的同事們仍身在囹圄,這種把責任推給受害者的「卡夫卡式轉折」本應令人捧腹。我人不在香港,在當地也沒有業務或家庭聯繫,遭到報復的可能性較小。如今,我領導著「香港自由委員會基金會」(The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation),尋求釋放香港所有政治犯,包含黎智英。

我從未想過會寫一本關於黎智英的書,但他的非凡境遇促使我動筆。倘若黎智英有罪,那麼他的罪名就是過度樂觀,罪名是相信中國會遵守承諾,五十年不干涉香港。

歷史上有許多先例,單一個體對極權政權帶來震撼性威脅。奇異的是,正是獨裁政權發揮最大壓制力量的時刻──當所有其他人都在恐懼沉默中退縮之時──這些固執的個人往往是最令人頭痛的。隨著習近平的權力掌控日益緊密,中國的民主運動處於數十年來的最低點,黎智英依然拒絕屈服。這就是中國共產黨怕他的原因。他的勇氣至關重要。

最佳賣點 : 全球首部,最詳細的黎智英傳記!

跌宕動人,時代傳奇─

他如何從身無分文,到創業致富;

為何從媒體大亨,變成中國最著名的政治犯?

◎未曝光過的日記與照片,黎智英親密事業夥伴執筆

◎亞馬遜暢銷書,讀者4.8顆星評價

◎《經濟學人》、《紐約時報》、《華爾街日報》盛讚