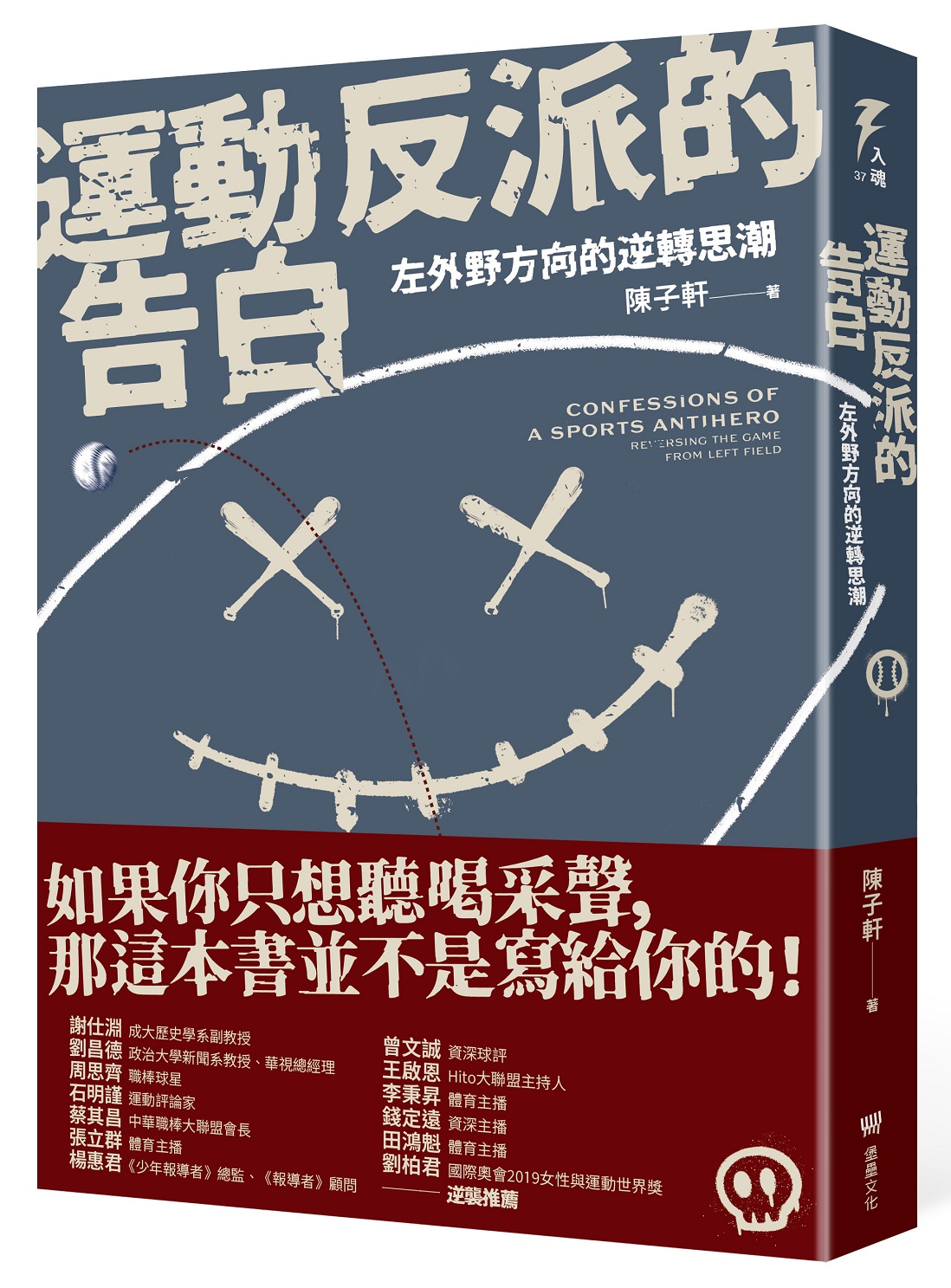

運動反派的告白: 左外野方向的逆轉思潮

| 作者 | 陳子軒 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 運動反派的告白: 左外野方向的逆轉思潮:2024年卓越新聞獎「新聞評論獎」得主─陳子軒,繼《左‧外‧野》後再一次挑戰運動主流的批判之作跟隨反派的視角,看見屬於運動的另 |

| 作者 | 陳子軒 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 運動反派的告白: 左外野方向的逆轉思潮:2024年卓越新聞獎「新聞評論獎」得主─陳子軒,繼《左‧外‧野》後再一次挑戰運動主流的批判之作跟隨反派的視角,看見屬於運動的另 |

內容簡介 2024年卓越新聞獎「新聞評論獎」得主──陳子軒,繼《左‧外‧野》後再一次挑戰運動主流的批判之作當運動不再只有英雄,我們才真正理解比賽的意義。左外野方向的逆轉,不只是在球場,而是整個世界觀的翻轉。在運動場上,我們習慣為英雄喝采,為勝利者高歌,但如果有那麼一刻,你開始對「反派」心生共鳴呢?《運動反派的告白:左外野方向的逆轉思潮》挑戰運動敘事的既定框架,深掘那些在主流光環之外、被視為異端的聲音。這不僅是一本談論比賽勝負的書,而是從球場延伸至文化、政治、性別、媒體的運動批判之作。從奧運到12強的激情狂熱,到亞洲籃球賽場的困境;從國族認同的運動敘事,到「洋將」與本土球員的競合關係——這本書揭示了我們習以為常的運動觀念背後,往往隱藏著複雜的權力運作與社會結構。當我們談運動時,我們其實在談什麼? 是單純的競技、榮耀,還是被賦予了國族、資本、媒體的濾鏡?當「外人」的身分開始模糊,當「運動英雄」被捧上神壇,我們是否忽略了那些被邊緣化、甚至被標籤為「反派」的角色所帶來的省思? 本書透過對運動文化的深刻剖析,試圖打破勝負二元對立,讓讀者重新思考比賽的意義。無論你是資深運動迷,還是關心社會議題的觀察者,這本書都將帶你進入一場思維上的逆轉勝,從左外野方向,重新審視這個熱血與矛盾並存的世界。

各界推薦 成大歷史學系副教授/謝仕淵政治大學新聞系教授、華視總經理/劉昌德職棒球星/周思齊運動評論家/石明謹中華職棒大聯盟會長/蔡其昌體育主播/張立群《少年報導者》總監、《報導者》顧問/楊惠君資深球評/曾文誠Hito大聯盟主持人/王啟恩體育主播/李秉昇資深主播/錢定遠體育主播/田鴻魁國際奧會2019女性與運動世界獎/劉柏君──逆襲推薦

作者介紹 陳子軒威斯康辛大學新聞與大眾傳播博士,國立體育大學體育研究所教授,台灣運動社會學會理事長。主持多項國科會運動與媒體研究計畫,並在課餘擔任美國職棒MLB及棒球國際賽球評。研究專長為運動社會學、流行文化與媒體觀察。除了以球迷身分關注運動場內,更致力研究場外種種面向對於運動場域的影響。合譯有《聰明看棒球:一本讓你變成棒球達人的書》,並著有《左・外・野:賽後看門道,運動社會學家大聲講》一書。

產品目錄 目錄推薦序 專剋「右」打者的左外野手 /成大歷史學系副教授 謝仕淵作者序運動與國族1. 東京奧運激情後的現實:一起進擊吧,一日球迷們!2. 恐攻、戰爭、愛國主義──二十多年了,九一一仍是運動史上最漫長的一日3. 本土與傭兵疆界日益模楜,如何看待台灣運動界的「外人」?4. 亞洲盃男籃的仲夏夜夢與魘:職業賽、國際賽的平行與交錯5. 女足世界盃、世大運、U12世界盃──二○二三夏日運動的黑色喜劇6. 蹭卡錯了嗎? 運動員的多元身分認同與策略7. 棒球,就是如此浪漫──那些十二強奪冠出現的「魔幻數字」運動與媒體1. FOX體育台撤出台灣,然後呢?運動轉播新時代的必然與遺憾2. 影像記憶歸零──FOX體育台離開後,台灣運動文化保存難題3. 政治、轉播、運動敘事──亞運之光折射出的台灣運動媒體生態4. 巴黎奧運開幕式的媒介真實:一次法國反叛歷史的時代印記5. 巴黎奧運激情後,談運動轉播的文化公民權6. 分賣或獨佔?付費或免費?從中職線上轉播授權爭議,看運動賽事轉播贏的藝術7. 從奧運到英超轉播──台灣運動媒體新舊交替的困境8. NBA轉播權「壓哨球」,預告了頂級運動轉播大遷徙時代9. 運動媒體的戰國時代下,中職與轉播權的分進與合擊運動與都市1. 房子不等於家──台灣職業運動與城市的距離2. 死侍與《小球會大明星》──創造威爾斯小球會的灰姑娘童話3. 大明星之外的小球會──走進被影集翻轉命運的雷克斯漢姆鎮4. 當職業運動前進「賭城」──線上、線下齊步走5. 左派球會挺進德甲──聖保利的反叛革命6. 台北大巨蛋週年記──仍待全民共同書寫的「棒球聖地」運動與全球化1. 你準備好為奧運犧牲了嗎?疫情照妖鏡下的國際體壇現實2. 從領先全球開打到棒球盛行國唯一停賽,中職復賽泡泡為何吹不起來?3. 東京奧運的冷酷異境──只剩人造歡呼和病毒環繞的運動員4. 運動與俄的距離5. 當七成球員都在歐洲踢球,全球化下足球勞務流動如何顛覆世足賽6. 你該知道的「運動洗白」:從卡達世足後,梅西和C羅在沙烏地的續舞談起7. 經典賽,如何擺脫「棒球馬戲團」酸名?8. 體壇「富爸爸」啟示錄──金錢能買到冠軍嗎?9. 當MLB季後賽日本觀眾數超越美國,全球化如何牽動東亞運動生態運動與性別1. 性、霸凌、運動員—超越極限的磨鍊中,如何模糊了身體的「越界」2. 運動場的終極難題—跨性別與性別發展差異運動員的參賽權與公平性3. 男生打球,女生加油?中職「啦啦隊之必要」的運動性別分工意涵4. 啦啦隊愈紅,運動本業恐愈虛──台灣職業運動走向內容農場化?5. 台灣#MeToo運動燎原下,體壇「房間裡的大象」何時現形?6. 那些女孩超行的!不必代父出征、不必成為「男版明星」,把女性運動員的榮光歸女性運動與文化1. 美洲原住民卑微的轉型正義:北美職業運動的更名爭議2. 疫情、平權、新政下的超級盃3. 如果用越南語播中職?從加拿大冰球之夜七語版轉播,看運動多元文化行銷和社會責任4. 將近一世紀,轉播聲中此起彼落的棒球回憶5. 台灣運動的一畝夢田在何方?鄉愁、懷舊與歷史感的闕如6. 穿越時空「在一起」,二手球衣,最高!7. 三十五歲是新的二十五歲?運動員的不朽與眷留8. 盛夏日本運動啟示錄:「日本能、為什麼我們不能」打中你嗎?9. 超越勝負的感動?還是勝負已不再重要?──從籃球假球案社群反應談起10. 運動歷史的和解與共生──寫在AI跑車疾速狂奔時 11. 台灣「帕運」正名二十年,帕運不該只是我們的「勵志A片」運動員的多元宇宙1. 個人與群體衝突間,運動員的場外課題2. 彭帥、坎特與冬奧──「逆中」風暴下的體壇啟示錄3. 冷戰—北京冬奧與兩岸夾縫下的台灣運動員4. 運動制裁的正義與痛點:運動員需要扛起引戰國家的原罪嗎?5. 運動社會學家的社交距離──守住運動批判者位置6. 憶阿標學長──那年七三一罷賽事件的台大碩士生裁判7. 社會運動與運動之間──尋找「入世」的運動員8. 大谷翔平與凱特琳.克拉克──賦予新時代意義的運動肖像

| 書名 / | 運動反派的告白: 左外野方向的逆轉思潮 |

|---|---|

| 作者 / | 陳子軒 |

| 簡介 / | 運動反派的告白: 左外野方向的逆轉思潮:2024年卓越新聞獎「新聞評論獎」得主─陳子軒,繼《左‧外‧野》後再一次挑戰運動主流的批判之作跟隨反派的視角,看見屬於運動的另 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267728086 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267728086 |

| 誠品26碼 / | 2682917620007 |

| 頁數 / | 336 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8*21*1.9cm |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 547 |

推薦序 : 推薦序 專剋「右」打者的左外野手

成大歷史學系副教授/謝仕淵

運動的世界裡,勝利的桂冠極其誘惑,發散的光芒耀人,擁護者保皇黨居多,保守價值─國族的、男性的、資本的、厭女的、霸權的,始終靠其捍衛。這些「右」打者慣性把球打到左外野,陳子軒教授的新書《運動反派的告白:左外野方向的逆轉思潮》,專門接殺這些守舊的價值。

運動賽事是奇觀,玩票與搶票的人多,也常涉及選票與鈔票,錢與權經常是運動場上的幕後王者,只能以「左、外、野」,字字基進的三個字,反派告白逆轉思潮,讓多元、平等與正義等價值棲身球場。

我是臺灣棒球歷史研究者,歷史脈絡的重構與批判,是運動領域自我解殖之不可或缺,但《運動反派的告白:左外野方向的逆轉思潮》更為敏銳的在當代的、流動的、跨國的視角中,找出了運動場上糖衣包裹的種種毒藥,觀點深具啟發,篇篇都是經典,子軒的文章獨自架構出了另一個運動場,上演著關於運動領域中,轉型正義與保守價值的對抗賽局。臺灣運動迷多,但運動領域中,卻極其欠缺深刻且獨立的批判傳統,這本書有效填補了運動書寫的空洞處,為臺灣的運動文化批判書寫,建立了全新的高標準。

運動是公民社會構成的重要部門,流動於其中的價值,如同書中的分類,涉及「運動與國族」、「運動與媒體」、「運動與都市」、「運動與全球化」、「運動與性別」、「運動與文化」、「運動員的多元宇宙」等議題。有的是正火熱上演的臺灣棒球場上的啦啦隊,有的則是國外的故事,如同美洲原住民卑微的轉型正義,提醒我們台灣球迷熟悉的戰斧加油歌跨海來到臺灣後,「若透過運動場上揮舞戰斧、兇殘是你想到原住民勇士的第一甚至唯一印象,這無疑讓他們在白人西部『開拓』史中的被害地位以及種族滅絕的歷史退居次位甚至遺忘。」這些世界各地的案例,其實都有個屬於臺灣的參照意義。

《運動反派的告白:左外野方向的逆轉思潮》可以滿足追求深入分析運動文化現象讀者的好奇心,成為厲害專業的運動迷,很需要培養如本書一般的銳利觀點。子軒老師理當是憤青,但全書文字親善可人,閱讀此書,如同夏夜涼風下看場球的輕鬆。如果你說自己常運動、愛看球,必須要加上閱讀這本書,才能成為超越同好的專業運動迷。

導讀 : 「左」派、場「外」、在「野」,一直是我自勉身為運動社會學家的核心精神,在二○一九年集結在《udn鳴人堂》的專欄文章而出版了《左‧外‧野︰賽後看門道,運動社會學家大聲講》之後,一場 COVID-19疫情讓世界按下了暫停鍵,運動用閉門、泡泡等方式,勉力地成為維繫世界仍在躑躅運作的寄情所在.

文壇知名的一句警語「第二本書永遠是最難的」,可不是嗎?感謝堡壘夥伴尤其是伯儒「盲目」相挺,相隔六年,容我再一本文集的問世.運動世界看似恢復了疫情的模樣,但卻變得更難以捉摸.

這兩本書出版的期間,除了與我摯愛的FOX體育台道別之外,疫情、東京、巴黎夏奧、北京冬奧、卡達世界盃足球、WBC、十二強、大谷翔平、影音串流平台、AI、啦啦隊、運動博弈、DEI,每個都是足以定義時代的關鍵詞,更別說它們彼此交織下的複雜景象.幸運地,我從《udn鳴人堂》轉戰到了《報導者》,這十一年來,持續觀察與評論運動世界中的脈動.乍到《報導者》之時,惠君以網球賽場上永恆的「長盤制」(Long Game)來為這專欄命名,象徵著人類的愛恨情仇、喧囂歡愉、當代價值,都將天荒地老地在運動這場域中戰鬥與論證下去。儘管網球界為了縮短比賽時間,已經將長盤制淘汰,實在沒想到,我的「Long Game」,竟然比網球的「Long Game」存活的更久。看來,這場永恆的戰鬥,還會再持續下去.

二○二四年,無疑是我各式斜槓生涯值得紀念的一年,身為學者,在台灣運動社會學界夥伴的力挺之下,完成了首屆東亞運動社會學論壇的主辦,日、韓、紐、澳學者齊聚一堂,為全球與在地之間,尋求區域的視野;身為作家,「Long Game」專欄拿下卓越新聞獎的新聞評論獎,這是對於運動評論這文類前所未有的肯定,我也利用獲獎時發表感言的機會,為台灣運動新聞發聲,期待未來卓越新聞獎也能為專業運動媒體人給予最高的肯定;最驚喜的莫過於,身為球評,與緯來夥伴一同前進東京巨蛋,為台灣隊在棒球十二強奪冠的轉播中,鑲嵌進了我的聲音導覽.

艾美獎得主約翰.奧利佛(John Oliver)曾經以「香腸理論」來批判他所熱愛、但本身卻又醜陋無比的世界盃與國際足總,也就是說,如果真心愛一樣東西,就像香腸,別管它怎麼做成的(反串要註明);這麼說來,台灣的運動更像個臭豆腐,越臭我卻越甘之如飴似的,熱愛運動,更真心渴望知道這臭豆腐到底是怎麼做出來的.

運動社會學家,似乎就註定了是運動場域中的「反派」,我們不該、也不會是主人翁.泰勒絲唱道:「永遠支持反派一定令人精疲力竭吧」,那她一定未曾成為真正的反派過吧!

內文 : 你準備好為奧運犧牲了嗎?疫情照妖鏡下的國際體壇現實

在二○二一年五月中旬期間,台灣棒球與東京奧運(資格賽)就像是一對現實中難以為繼,但卻勉力維持著關係的愛侶,扛下組訓賽權責的中職,在本土疫情爆發後無法主辦資格賽的現實下,率先宣布基於選手健康,將不組隊競逐東京奧運資格。但作為棒球運動與國際組織對口的棒協,卻無法斷得如此瀟灑,從籌組業餘代表隊、尋覓訓練基地碰壁之後,方才於六月二日晚間宣布放棄組隊,並提報體育署核可。

從網路上的反應看來,中職的決定,得到了絕大多數球迷的讚許,積極補救並籌組出賽的棒協,反倒背負著一片罵名。畢竟疫情當前,運動員的健康與生命是最重要的價值,為何還要讓業餘棒球員和旅外的選手冒此風險?這是來自球迷普遍且合理的質問。但如果我們暫將目光從國球移開,與此同時,我們卻看到女籃三對三代表隊遠征奧地利並轉戰匈牙利、跆拳道選手在約旦奪下四張奧運參賽門票、黃義婷赴東京取得划船奧運門票,甚至與奧運無關的台灣男足也即將遠征科威特,繼續被疫情打斷的世界盃會外賽。難道,非棒球項目的運動員的健康與生命不重要嗎?

在台灣,多數運動項目的生態與集三千關愛的棒球是完全不同的。多數代表台灣出賽的運動選手,如田徑、舉重、跆拳等,都欠缺職業運動環境所能供給日常養分,多少都抱著「四年寒窗無人問,一戰成名台灣知」的賭注。職棒選手本身已有相對優渥而讓其他運動員艷羨不已的待遇,所以有本錢向移至墨西哥的棒球資格賽、甚至東京奧運說不,但那不是郭婞淳(舉重)、羅嘉翎(跆拳道)或是黃筱雯(拳擊)等人的選項。畢竟沒了奧運,連拿成績的機會都沒有,自然也不會有後續延伸包括國光獎金、教職與學位在內的可能生涯禮遇,運動員生涯極其短暫,這一屆沒了,可說不準三年後巴黎奧運的身體狀況,屆時郭婞淳都已經三十歲了(頂尖女性舉重選手巔峰平均是二十五歲)。

結構(structure)與能動性(agency)間的拮抗,一直是社會學至高的命題。為什麼疫情之下,全世界的運動組織一再做出違反常理、甚至人性的決定?這些看似正常人的運動官僚,何以冒著千夫所指,說出匪夷所思的言論?因為現代的運動組織結構已然是個盤根錯節的超國界機器,涉身其中的運動官僚以及運動員,身處結構下的何種位置,就必須換上何種腦袋,聽似殘忍,卻是真實。IOC主席巴赫近日所言「為舉辦東京奧運,必須做出犧牲」,道出了這殘酷的真相。從日本國民、各國運動員的個人層次,到東京都、日本國乃至世界體系,甚至人道精神,都需要犧牲而為奧林匹克這個結構獻祭,就是此等道理。當運動由最純真的遊戲樣貌,演變成宗教儀式、進而成為國族主義與資本主義的棋子,出賣靈魂後的獻祭是必然的。也因此,IOC要求東奧選手及相關人士簽名的風險同意書中,把COVID-19等傳染病引起的健康問題推給與會者「風險自負」的責任,尤其還警告與會者,COVID-19疫情對身體造成嚴重影響及導致死亡的可能性。這是IOC前所未見的誠實,因為即使上屆里約奧運茲卡病毒肆虐下,也未曾以如此百紙黑字的方式表明風險。彷彿IOC雙手一攤:「疫情就是這樣,我們當局無能為力,是你自己要來的喔!」

所以,東京奧運以及下屬的各項目資格賽已經如火如荼地進行中,在IOC一聲令下,所有各國際運動單項協會必須在二○二一年六月二十九日之前,完成所有項目的預選工作。儘管疫情在全世界各地仍有不同程度的衝擊,相較起二○二○年,有些國家甚而更為嚴峻(台灣當然為其一),為何硬要辦,其實凸顯的是奧運已經是個純然商品化的超大型運動賽會,其實它不並不比NBA、中職或歐冠來的超然而純粹,它只是個用「國族」這個看似天然的人造物,作為外包裝的商品。

現代奧運的源頭,是一八九六年古柏坦爵士以古希臘奧林匹克運動會為典範,挪用了這個原本用以榮耀諸神的宗教祭典,但是在第二與第三屆,也就是一九○○年巴黎與一九○四年聖路易這兩屆,都是依附在當時於該地主辦的世界博覽會(World’s Fair)之下,自此以降,奧運儘管名義上仍為人類體能「更高、更快、更強」的展示,但與跨國經濟、政治難以脫鉤,以國族身分來包裝商品邏輯,讓奧運成為一個各國無法抗拒的商業巨獸。隨著一九九二年巴塞隆納奧運大開職業選手進入奧運之後,這樣的轉變更加難以回頭。

迄今種種跡象顯示,延遲了一年的東京奧運應該是非辦不可了,IOC資深委員龐德(Dick Pound)也說了,除非「世界末日」(Armageddon),否則東京奧運是必然的。一年過去了,世界疫情並未戲劇性地結束,去年東京奧組委尚有保險作為緩衝,並取得約五百億日圓的賠償,但今年保費隨之高漲而並未再保,這一次,東京奧組委可是在毫無保險下、完全曝險的財政懸崖;況且,奧運的取消權,自始至終都是在國際奧委會手裡,所以東京奧組委、東京都乃至日本政府都只有「一生懸命」地埋頭前衝,除非能與國際奧委會達成共識,否則再怎樣,他們對外的官方說法一定是按照七月二十三日開幕的期程走下去。所以儘管千夫所指,再怎樣,今年東京奧運勢必會辦下去,只是會是什麼樣的規模、形式與成色,那又是另一回事了。但至少打著東京奧運為名的運動賽事,是無論如何都必須辦下去的。更何況原本就已經投下一點三五兆日幣,延遲一年又再追加約二千億日幣,這一切已無法回頭。直接取消,自然就是零收入,但若以東京奧運之名來辦,贊助部分,至少就能獲得與贊助商斡旋的可能。就算沒有現場觀眾,但全球仍有三十五至四時億美金的轉播權利金收入,參照近二十年來IOC與各國奧組委分帳的經驗,當中日本奧組委應可分得一半的十七至二十億美金左右,雖然那也只是把這一年延遲所多付出的成本給抵銷而已,但聊勝於無。

現代體育的結構,除了是商業運作下牢不可破的複合體之外,國際與各國運動組織間的關係,打著非營利組織之名,更加深這牢不可破的約定獨佔事業。在奧林匹克的古典系統(The Classic Olympic System)中(如圖一),由IOC主導,國際運動協會(International Federations,IFs)與國家運動協會(National Federations,NFs)是個一對一,且不容挑戰的體制,以二○一四年日本遭國際籃總禁賽為例,就是因為當時日本國內有BJ League與NBL兩個職籃聯盟,違反了FIBA所規定的「每個國家的籃協都必須能掌控一個明確的頂級聯盟」,而在此禁令下,日本倒是旋即開啟兩聯盟整併,新面貌的B League與日本籃壇,更有突飛猛進之勢。

然而,不是所有來自國外單項協會的干預都是正面的,在前任主席布拉特(Sepp Blatter)任內的國際足總FIFA,弊端叢生,各國土霸王林立,就是由於各國運動協會,往往挾著禁止各國「政治力量干預」這道免死金牌,行貪汙、壟斷之實,一但各國體育主管機關欲進行改革,一聲「政治力量干預」,就迫使相關改革工作收手,以免換來來自國際單項協會最高可至停權的懲罰,肯亞、希臘、印尼等國的足協都曾受此苦果。

IF與NF彼此從屬關係的壟斷,使得各種形式的改革困難重重,畢竟上命難違。猶記得亞洲盃男籃資格賽,因疫情之故一延再延,而每一次亞洲籃協宣布開賽,台灣要派隊出賽時,也都面臨著去與不去間的拉扯,從二○二○年十一月的卡達、二○二一年二月的東京再改回卡達,這歹戲已拖棚了三次,最終唯有靠著承辦國放棄比賽,各國籃協與球員才有解套的空間。二○二一年,台灣疫情嚴峻之際,男籃隊又要在六月中前往菲律賓。疫情下,各國際運動組織這刀俎下,我為魚肉的艱難現實更加凸顯。台灣棒球在世界棒壘總會(WBSC)的地位與籃球相對於FIBA不可相提並論,籃球一旦棄賽,二話不說,典章中的各項罰則必然伺候,而台灣儘管在WBSC內是舉足輕重的成員,但到底棄賽一事茲事體大,即便有健康與生命這最為充分的理由,依舊必須做足全套。

所以,為什麼三級防疫警戒下,中職瀟灑地揮揮衣袖了,棒協卻必須組了教練團與擬出球員大名單,最後才以台東與雲林縣政府拒絕國家隊移訓為名之後,方才放棄了派隊前進每日仍有超過二千個新確診案例的墨西哥的念頭。就是因為奧運系統下,IOC一聲令下,WBSC與中華台北奧會必須聽命,為了維繫各單項協會的運作,「參賽」正是其中一項重要的義務。COVID-19疫情下,這要求當然不合理,但這正是一面照妖鏡,凸顯出這壟斷體制的荒謬之處,百年蘊積的國際運動組織結構,即便是一場千年一遇的疫情也無法撼動。在此結構下,就算台灣棒協諸長們通達情理,民意與球員權益兼顧下,也不能說不去就不去,必須(至少看來)窮盡一切備戰準備,才能向WBSC與授予經費的體育署交代。

近數十年來,奧運面貌已經大幅改變,一九八四年洛杉磯奧運開啟了商業贊助的大門,一九八八年起、一九九二年全面放寬職業運動員參加奧運會,業餘主義全面棄守,這讓傳統的奧林匹克基本體系有了轉變,除了基本的五個成員之外,各國政府、贊助商、職業運動聯盟等利害關係人(stakeholders)更是當今奧林匹克體系中不可或缺的要角。加上各國政府涉入漸深(這就是為什麼棒協決定棄賽,仍須提報體育署的原因),以及一連串爭議與改革後所成立的中立組織,亦即國際反禁藥組織與運動仲裁法庭。因此,當前的奧林匹克系統已經是如圖二般的繁複,彼此間,時而利益共同體,時而權力牽制與傾軋,但IOC依舊是整個系統的核心,只是當這些利害關係者都以商業利益為最高指導原則,並緊密相依時,更難撼動這個堅實的系統,除非有夠顯著的利害關係者登高一呼,才有改變的可能。

二○二○年三月,正當IOC與日本奧組委仍舊堅持如期舉辦之時,加拿大奧委會出面開了第一槍,宣布在得到該國運動員理事會(Athletes’ Commissions)、全國單項運動協會(National Sports Organizations)以及加拿大政府(Government of Canada)的支持下,不會派隊參加原訂於二○二○年的東京奧運,並呼籲東奧延期一年,隨後澳洲奧委會也跟進,前兩張主要的骨牌倒下後,延後一年成為奧林匹克系統全體共識。也就是說,這樣的系統下,依舊能有符合常理、人道的能動性的展現,並得以上達IOC天聽,但不容樂觀的是,那可是加拿大與澳洲兩大主要國家出面的結果。畢竟國際體壇依舊是國際政治權力的角力場,台灣,顯然不具此撼動力。因此,於外,國際政治以及體育實力下,疫情下派隊出賽成為必然,成熟的棒球環境,使得中職與球員利益共同體,可以同一陣線,棒協,這個奧運系統下的NF,則必須更費周章,讓各利害關係者都能有完滿的台階下;於內,對於已有完整職業賽事的棒球員而言,奧運成了選項,而非義務,但多數台灣其他運動員的前途仍繫於奧運一役,此層層結構下的能動性,幾希矣。

二○二一年後,歐美挾其經濟與科技優勢,疫苗助陣下,在回歸疫情前生活的步調上搶了先機,全球南北政經對抗下,原本就弱勢的國家,更被疫情拖累著,但此次在奧林匹克系統中,恐難再有歐美要角高唱反調,邊陲如我,除了棒球辭演了這場荒謬大戲之外,其他的運動總得還要參上一腳。

最佳賣點 : 2024年卓越新聞獎「新聞評論獎」得主─陳子軒,

繼《左‧外‧野》後再一次挑戰運動主流的批判之作

跟隨反派的視角,看見屬於運動的另一面,

左外野方向的逆轉,不只是在球場,而是整個世界觀的翻轉。