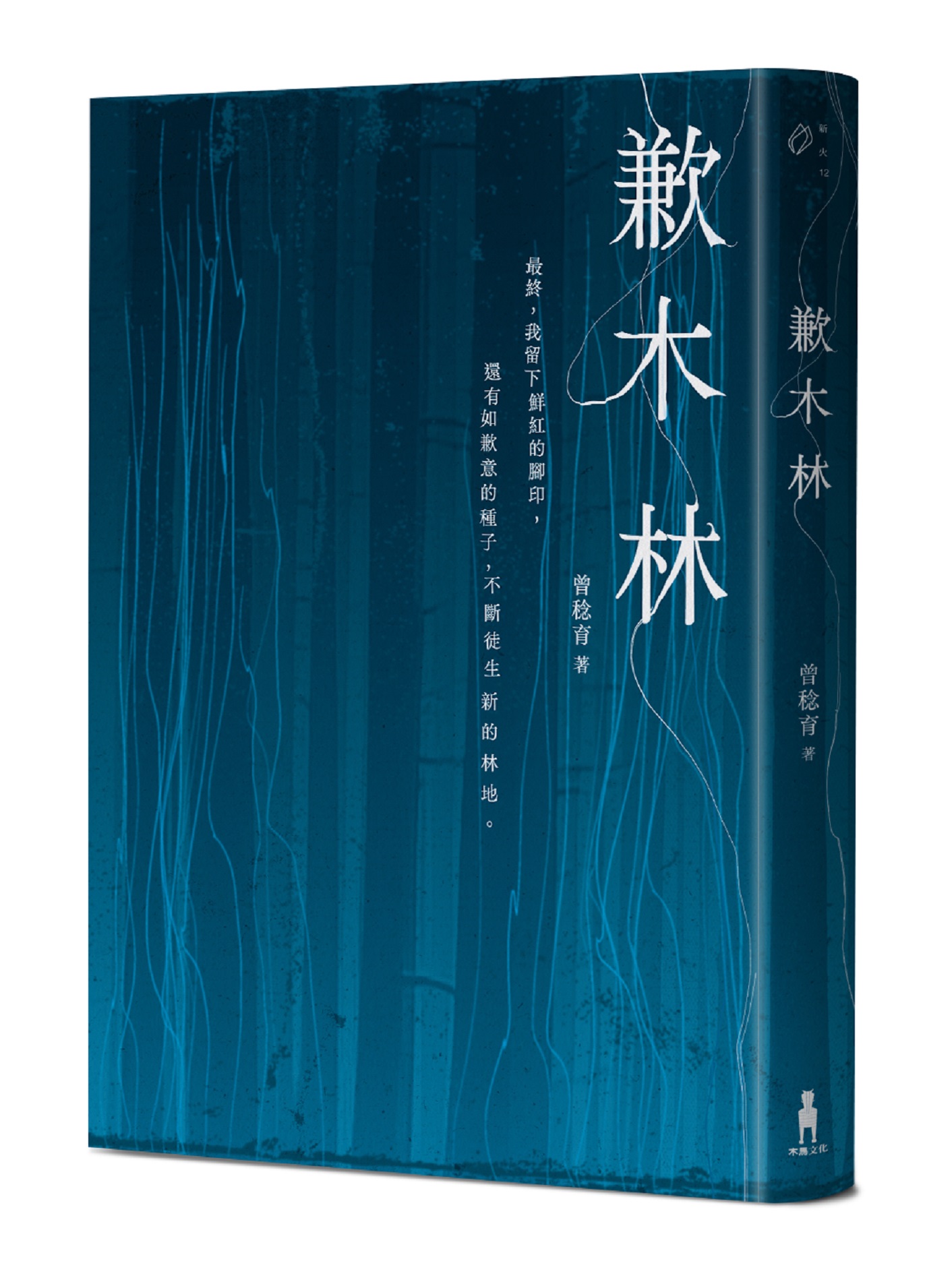

歉木林

| 作者 | 曾稔育 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 歉木林:─2024年後山文學獎年度新人獎得主─「這世界上沒什麼地方,比森林還更適合安放自己。」榮獲評審一致肯定:「作品完整度高,內容感動人心、在閱讀時能從中感覺到作 |

| 作者 | 曾稔育 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 歉木林:─2024年後山文學獎年度新人獎得主─「這世界上沒什麼地方,比森林還更適合安放自己。」榮獲評審一致肯定:「作品完整度高,內容感動人心、在閱讀時能從中感覺到作 |

內容簡介 ──2024年後山文學獎年度新人獎得主──「這世界上沒什麼地方,比森林還更適合安放自己。」榮獲評審一致肯定:「作品完整度高,內容感動人心、在閱讀時能從中感覺到作者情感的張力,書寫2000年後青年世代共同面對的問題,具有時代性。」在離鄉與歸屬中穿行,書寫現實與記憶的自我對話《歉木林》是一部穿梭於臺灣社會縫隙中的散文集,作家透過充滿張力的文字,帶領讀者回到個人與社會的對話現場。書中記錄了他離鄉求學、進入職場的十年歲月,並從自身經驗出發,展開對故鄉、家庭,以及社會期待的深刻反思。也逐漸明白社會現實與成長必須面對的遺憾,領悟「生來的鬱卒」這種難以言喻的情感。如在〈伏流之夏〉一文中,描寫地震後從城市返鄉,睹物憶往,鄉愁與疏離感油然而生;〈愚人巷〉則透過兒時對鄉村中瘋癲者的記憶,刻畫城鄉間和成長中的矛盾情感。〈湯的手藝〉中,作者以一碗牛肉湯為引,表達生活中的幸福與遺憾交錯。此外,藉著動物的生老病死隱喻生命中的無常與失落的〈養兔〉、〈狸的送別〉,全書涵蓋家庭、友誼、職場等主題,構成多層次的情感網絡,也窺見現代社會下的世代困境與集體掙扎。我感到抱歉,所以書寫抱歉。最難的部分,在於歉有太多筆畫。當橫與豎與斜線,於來回交錯時,就像是種下一棵木。那反覆的書寫,更是不斷地造林。好評推薦某種意義上,《歉木林》的樹林是從這個充滿邊陲感的東部小鎮上生長起來的:原漢雜處的縱谷城鎮。平原與山地的曖昧接銜。正常與非正常的灰色不明地帶……(中略)這些種種一切,彷彿陰影與陰影彼此的交疊與映射,沾黏上深深淺淺的鼠灰色。──言叔夏書名「歉木林」,或許受日本文學裡「生而在世(為人),我很抱歉」恥辱感,或是悲傷美感的影響,作者種下一棵棵歉意之樹,蔚然成林。──宇文正《歉木林》是一片由「恥感」蔓生人間的憂思莽原。一句句來自不同人口中的日常對話,都在話語碰撞的邊界,看到階級劃分出的兩個世界;配得,不配得,社會有它行運的法則,而神,總是冷冽低眉。「我」彷彿看見遺落網外的他者卻時時回返自身;生存與理想恍如光譜,兩頭不到岸,卻仍執著以心落地,擦出「此時,我在」的生命光火。──李筱涵閲讀散文總是危險的,因為不會知道舉足踏進的林地,是否即他人赤裸的心。栽種在《歉木林》的這些誠懇的字,雖也含括了一幅浮沉於學院和職場卻未獲合理對待的「哀仔」世代畫像,但獨屬於曾稔育的,最多仍是來自血緣/地緣的拉扯,他常常是那一個能看出命運破綻的人,卻因置身話語權低階,沒能扭轉敘述,於是更多憂傷與歉意湧出,有時顏色蒼白,浸潤著肉身疤痕;有時鮮豔如血,像一道在黑暗中默默敞開的傷口。──孫梓評《歉木林》的開篇,自一場地震開始。土地與建物的裂痕不唯是大地聲喉之喟嘆,也是心與神的震動、城鄉記憶的召歸、歉疚和生之掙扎。是眼睛,在稔育詩性的文字裡,引領著我們看見權力、階級,看見受惡之人與施惡之人的苦與糾結,其身世、其唏噓。如卷軸,在種種「棄與被棄/困與被困」的故事中,逐篇帶我們展開了理解與關懷,這也是這本散文集至為動人的部分。──崎雲稔育是兔系男子,真切咀嚼生活中難以消化的初割草,不急於瀟灑或裸裎,在一派充滿植被的文字中,寂靜凝視,卻也不時蹦出幽默風趣。當你沉浸於柔軟鬆毛之間,卻又被藏匿的細刺畫破指尖──那是他在山與迷霧的迴圈中敞亮的雙眼,他的目光投向生命與活著的本質,看清了遊戲規則,與人類世界中苔蘚般的惡意,卻不置身事外,反而將這些像是梗的探問,一根一根插回自己身上。──許閔淳近乎倒刺的書寫,《歉木林》裡是生活的裂隙,燙手的心。──翟翺這本散文不只非常具體地寫出新世代文藝青年面臨的複雜情緒跟困窘的社會現實,更完美無疑地表露出作者的剔透與敏感:他對周身環境的變化,反應神速,也精準察覺問題所在。批判的鋒芒當下雷霆一閃,讀者以為要見血卻常倏然收刀,為某些人事物保留情感的餘裕,並伴隨漫長的自省。每次動念的瞬間,他都在反問自己:「我為何非要這樣不可?」。這樣的換位思考層層疊疊,意外鋪造起諸多水氣森森的林中小徑,包圍著其中漫步的讀者。──趙鴻祐《歉木林》生長在只一人能抵達的記憶緯度,曾稔育以各種缺憾、失格、抱歉為樹苗……十年不斷的覆寫與回望,終於成為了這本書的林相。這也是每個寫作者最初與最終都得驗收與寫回的練習曲,離鄉與離得更遠、提問與新的問題、意象與記憶,在此處交迭放送。這本書裡有那麼多的「地方」,卻原來都是棄屋荒地,寫者終是離者,回不去的地方,只能在字裡復返。──蔣亞妮

各界推薦 專文推薦──言叔夏(作家)宇文正(作家)誠懇推薦──李筱涵(作家)孫梓評(作家)馬欣(作家)崎雲(作家)曹馭博(作家)許閔淳(作家)翟翺(作家)趙鴻祐(作家)蔣亞妮(作家)(依姓氏筆畫排列)

作者介紹 曾稔育南花蓮人,畢業於東海社會學研究所碩士班,任職過考古、中醫藥與公共衛生相關研究助理。作品曾獲文化部青年創作獎勵、臺灣文學傑出博碩士論文獎,後山新人獎,打狗鳳邑文學獎、新北文學獎與吳濁流文學獎等獎項。喜歡練腿跟涼拌苦瓜。

產品目錄 推薦序 忒修斯的樹林 言叔夏推薦序 有兔哀愁,有狸哀愁 宇文正 輯一 植被旅行伏流之夏愚人巷夜知道山夢面會菜養兔手尾錢狸的送別遺疤銜尾時刻輯二 顱骨上的荒原支點上的塵蛹空氣巨象瓶中象潮間過客演算赦鱷退群失眠、宿醉還有早晨的牛肉湯輯三 歉鳥祭夜車新手駕駛黑袋找頭路湯的手藝查無此地棄島行餘煙換盆活著的房間歉的寫法是不斷造林後記

| 書名 / | 歉木林 |

|---|---|

| 作者 / | 曾稔育 |

| 簡介 / | 歉木林:─2024年後山文學獎年度新人獎得主─「這世界上沒什麼地方,比森林還更適合安放自己。」榮獲評審一致肯定:「作品完整度高,內容感動人心、在閱讀時能從中感覺到作 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786263147935 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786263147935 |

| 誠品26碼 / | 2682814628007 |

| 頁數 / | 256 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8 * 21 * 1.35cm |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 366 |

導讀 : 離鄉十年,從學生走到社會新鮮人。好不容易找到工作,卻是前景未明的職務。在前往公司的路上,我常想著這樣的生活還要持續多久?放假時的少數樂趣,是與朋友,互相交換自己如何適應社會。每一次聚會,都是一次清瘡。清除勞動積出的膿,瘡疤成為更空虛的嘴。我始終不知道,它是否能在下一次開工,吞下更多難言的傷。

我們沒有不好,但也沒有特別好,書上稱我們這輩的青年為崩世代。少子化,貧富差距拉大,大量失業人口產生。把自己投入職場的火爐,在奮力燃燒之後,僅徒留重的倦怠。不清楚一切所做的目的,朋友接二連三地離職,自己也換了幾份工作。沒能走向光亮的街上,徘徊於灰濛的路口,我們常是困在不穩定的職業裡,邊打著零工邊相信夢想。

母親不清楚我在追求的是什麼。每隔一陣子,她便詢問我工作得如何?那些頻繁關心,已成為我背負的重擔。殘忍如我,也曾拒接她好多通電話,最後只在Line上,收到她傳來的難過訊息。

我好像漸漸走向,所謂的人生失敗組,既沒有好看的長相與身材,也沒好的工作與收入。達不到社會期待的我,在每個睡不著的深夜,只能傍著靠窗的電腦桌,打字與作夢。關起室內的太陽,桌上檯燈自顧地低語。窗外偶爾會透出淡藍色的夜光,房間頓時升起一片海。我彷彿回到高中常待的七星潭,默的浪潮質問我,如今的自己對得起那時的自己嗎?我想把這些受挫都寫成字,卻也不是一件輕易的事。當敘事無法抵達它所嚮往的遠方,而使游標閃爍地停頓在空白頁面,我感覺自己面對的是,一個龐大且難以形容的裂縫。

望著無語的縫隙,我想起故鄉的天空:那被環山圍繞的花東,時常在下午後便見不到太陽。面對如此環境,我常感到莫名憂鬱,卻又無法理解成因。直至離開玉里,我才明白那是「生來的鬱卒」。

凝視命運化身的神:出身單親,家裡所有的資源,常是用以解決舅舅不斷出包的人生。在經濟獨立前,我沒有任何說話的餘地,僅不斷聽著:愛是所有煩惱的解答。可是愛同時也是忍受,是痛苦,是讓人不斷下墜,卻不自知的嗎啡。我想從那種傷害中逃出,而研究卻指稱我們這樣的人,僅是因為城鄉經濟發展不均造成的人口外流。

人的離開是複雜的。順從顛沛的人潮,我卻在離鄉後,依然對未來沒有太多想法。一直以來,我總是避開談及家裡的貧窮,也記得曾在申請獎學金時,遇到承辦說道:「你看起來不像低收入戶。」

我至今仍不明白,那句話真實的含義,是指我不應該把自己穿得乾淨,還是不應該太有自信地去面對他人。貧窮使我需要不斷且重新地認識與重構自己。即便就讀人文學科,能梳理自己與世界之間的關係,或是接受身而為我的複雜,學習如何擁抱那些被世人貼上負面標籤的自己。但沒有直接關聯的產業技能,我也陷入另外的困頓與迷惘。

不想做著被人瞧不起的職業,也害怕自己的一生,從此被困在不適合自己的職場。這些困境使我在面對母親,總抱持更多難言,像是芽苗的歉意。

伴隨著迷惘與疏離,它們終將開成森林,一種獨屬於我,卻從未與我真正靠近的「歉木林」。

內文 : 夜知道

曾有一次深夜,母親載著我與弟弟,在起著夜霧的山裡,尋找一條正確的路。我們沿著漆黑的山路,蜿蜒了好一陣子。幫不上忙的我坐在後座,把睏意捏成好幾段不連續的夢。

年輕時的我總是多夢,但醒來後卻總記不得做過的夢,如一臺快壞掉的電視,僅能接收不完整的電訊。恍惚之間,母親放心地說:「終於找到路了!上面亮亮的光,就是師父住的地方。」

我沒有完全清醒。在那些沒能睡好的日子裡,我看見一片漆黑山谷,也懸浮著一點一點像是夢的光點。那是我夢裡遺漏的訊息嗎?當我如此想時,母親已把家中的老車,開上黑暗的盡頭。

在迎接光的瞬間,那裡僅有用廉價的塑膠布蓋成的佛堂。佛堂裡坐著一群中年男子,他們相互稱呼彼此師兄,並尊稱坐在前方中位的男人──師父。聽我媽的朋友說,師父是濟公轉世的活佛。

師父時常幫人問事。那在自身鍍膜的佛光,總在夜晚吞噬所有美好風景時,擺釣著苦難的解藥。在我媽走下車後,我看著她顫抖的手,正弱弱地提著家裡的經濟狀況與阿嬤病弱的身體,把每一步都踩成更沉重的夜。

夜通常是無語的,那些問題從來都無法輕易地獲得解答。於是所有提問也蜿蜒成難解的山路。在遇見許多人上山問事的時候,母親很常是把無夢的夜,崎嶇地吞回自己的肚腹,一個字句也沒問地,又把我們載下了山。

我無法理解,為什麼工作一整天的母親,仍要將休息的時間,浪費在這沒能給出答案的山上。於是在有次下山後,我有些不滿地向母親詢問:「為什麼我們要一直在深夜上山?為什麼我們家的狀況還是依舊不變?」

這些問題把夜晚磨成更鋒利的沉默,我看著它割向母親勞動的手,卻沒能為她割出更平穩的生命線。師父後來宣稱,母親是因為店面風水不好,所以財運才不順。

這句話沒能成為夜裡的星光,反倒在母親的心底養起了鬼。那陣子,每當店裡的生意不好,母親和阿姨都會責怪彼此:當初應該先給師父看過店面風水,才決定要不要承租。

她們無能還原當時是誰決然地承租店面,但這句風水不好,卻經常附在她們身上,歇斯底里地要在對方身上,爭出一個道理。最終,母親與阿姨的店面只經營了兩個月,便結束營業。所有的一切都回到原點。

我們沒能找到光,卻仍不斷上山。

山裡的師父見母親的虔誠,於是開始向她兜售一些養生的保健品。母親不好意思拒絕師父,所以不僅會包紅包給他,也買了好多他自產的保健品。師父說,這些保健品是用種在廟後面的農作物做成的。因此他們是有機的,對阿嬤的身體很有幫助。

阿嬤飲用這些保健品好一陣子,但身體還是時好時壞。師父說,他看見阿嬤身上有一群嬰靈在啃食她的肉身。這一句話,讓母親她們更深信師父的話,因為阿嬤年輕時,確實為了經濟因素而墮過幾次胎。

這些被看透的過去,像極我們在山路上看見的螢火蟲。那一些微弱而閃爍的光,也成為帶領我們走出黑夜的隱喻。隱喻蔓延出一條無限的繩索,母親相信沿著它走,便能走向綁著希望的終點。

繩索被師父打了個結。在結點上,師父邀請母親參加每年在南部據點,舉辦的大型普渡法會。師父說,要解決這些不願去投胎的嬰靈,只有透過每年不斷參加法會,才能將祂們渡化成佛。

這些無法辯證真實的嬰靈,懸浮於山路上,成為在深夜發光的斑斕水母。

我們沒能找回下山的路,卻先被水母吞進更深的胃。

更深的胃吞噬著更遠的光。

母親為了省住宿的錢,常是趁著天未亮時,成為一隻撐著夜的寄居蟹,把全家的人移送到南部的法會裡。然後在沿著法會結束的夜,緩慢地航行在北迴的海線,讓自己攤成無眠的潮水,退回東部的山腳。

我無法想像母親是如何用她的肉身,熬過這夜與夜的交縫。我與弟弟雖然心疼她的老實,卻也找不到一把亮著光的匕首,在謊言表層畫出一道縫隙,把污穢的真實給流成膿水。

更荒唐的是,若撇除荒謬的法會內容,我其實挺喜歡南部的法會之旅。因為它是少數能讓我離開家鄉的旅行。這當日來回的南部之旅,常把母親的雙眼熬成了橙紅的棗星。棗星閃爍著許多無法說出口的話。那時,我才明白一顆星的閃爍,也許是來自遙遠異地的什麼,正向著看見光的人在呼救。

同行的師兄後來也在法會上,察覺母親異樣的疲憊,於是向母親推薦便宜的汽車旅館。這才結束母親為了超渡阿嬤身上的嬰靈,而展開的過勞之旅。

那時的汽車旅館,多藏著許多成人才懂的祕密。

我因為從小被母親告誡不能亂拆封用不到的物品。於是在僅用觸覺來摸索事物的情境下,我與弟弟竟天真地把保險套誤認為哪吒的乾坤環,在床鋪上當作暗器扔來扔去。

這一段回憶,在我日後找高雄讀書的弟弟時,也成為荒謬的暗器,把百般無聊的夜,劃出流星般的笑聲。

但我們卻怎麼也拼湊不出,我們去了好多年的廟,究竟叫什麼名字,且它究竟是座落在這炎熱地帶的何處。那些關於法會的記憶,早在我們腦海裡,蒸發成乾涸的碎土。

我們撿拾著破碎的土壤,最後拼湊出一條陡峭的沙道。沙道燥熱且多蚊,如我與弟弟所在的公園。但兩者之間的差別在於,年幼的我必須跟緊母親與其他信徒,大步地跟上信仰的道路。即便自己什麼也不相信,也都必須成為行走的機器。

那些大量行走的質疑,最終結成相同燥熱的寂寞。於我而言,這存放大量陽光的南方都市,常常把人曬得需要找地方,躲避路人熾熱的眼光。但年輕的我,卻未找到一小處陰涼躲藏。

那樣無力而年幼的自己,最後便被南方的炎熱,煮成一道道繚繞的煙霧,在祭拜的神像面前,成為熏人的噩夢。

我不喜歡向神祈禱。

在我眼裡,許多神像的意義,比起給予,更像是剝奪。遊走在法會神明之間的我,常是被奪取肉身的幽魂。我失去一雙能發聲的嘴,得以拒絕祭拜,拒絕許願,拒絕謊言,也拒絕演戲。所有的行為,都早已被神決定。而我的肉體終究被讓渡出去,成為劇裡的其中一尊偶。

神明的代言人,收了幫信徒祭改的心意。心意則玄化成各種微妙的花招:起乩問事、符水解厄,就連明年的光明燈,也可以為信徒預留一個好的位置。在這一連串的法事行銷下,母親是把這些花招,當成保險。

對母親來說,她總認為沒事就是好事,最怕的是,萬一沒去法會,家裏便有可能出事。於是祈福在多年的運行下,早已在神明的字詞背後,長成駭人的夢魘。夢魘拖移著無數個灰暗影子,在祂每一次經過母親身旁時,我都看見母親被撕咬掉一些肉塊。

逐漸失去肉身的母親,長成透明而陌生的鬼魅。

她每日也都把我的舌,熬煮著更為苦澀的藥。她常在下午無人時,把店面掛上外出中,走向荒野尋找阿嬤需要的草藥。她沒能領悟,所有的病與藥其實都是師父為母親綁上的鎖與鑰。

這些每日的儀式行為,都讓我不禁聯想,母親是否有一天也會與夢魘交融成更大的夢魘,吞噬更多不認識的人們?

我若向神祈禱,祂會還給我原來的母親嗎?

在那些煙霧繚繞的祈禱裡,母親依舊是每年參加法會的女人。我不太明白弟弟是如何理解這齣荒謬的戲碼。

那時的我們也不大敢在家中討論,師父與這些神明的真偽。所有的願望仍是未明的夢。但推薦母親相信師父的朋友,卻送了一張照片給母親。

那張照片拍攝著某年法會的天空。暗沉的天空飄浮著許多模糊的光點。據她的朋友說,那些光點是天庭的神佛來參加法會的鐵證。

我不忍心說破,照片裡的光點會不會其實是失焦所造成的?又或者只是黏附在鏡頭上的髒物?但這張照片,著實鼓舞母親沒白費為了參加超渡法會而花費的心力與財力。

這些沒能說出口的質疑,與這些年一路行走的崎嶇山路,都在彼此不說出口的沉默裡,形成迷宮般的化石。

化石後來長成兩個成年男子,他們回到相同燥熱的南方,鑿開身上存放的那段記憶。

記憶的碎屑,成了跟著參加南方聚會的飛蚊。這些飛蚊像極師父在起乩時,喃喃自語所念的難懂符文。我一邊捏死被我打暈的蚊蟲,一邊想著在那些等著師父起乩時,我也是帶著睏意,把自己捏散成雲。

阿嬤的嬰靈正等著被師父超渡,我也等著一個確實存在的真理,把我超渡至幻象之外。但無緣的我,卻先被超渡進夢鄉。

夢鄉存在著許多漂浮的靈光,我把祂們捉進手心。手心緩慢地飄出現實的聲音,扮演濟公的師父對著阿嬤吶喊:「信女XX,為何墮胎殺生?」我望著手心的胎靈,他們也曾是一個個等待實現的夢。但現實卻是阿嬤在經濟因素的考量下,仍要在墮胎的幾十年後,背負著罪。

這悖反的夢與現實,最終在我睜開眼後,看見的是阿嬤在參加法會後,總是淚眼縱橫。但那些懺悔的淚水,卻未流成藥師佛手上的甘露。

於是阿嬤的身體仍是日趨衰弱。母親看著阿嬤的肉身,忽然間也大徹大悟,認清師父並未擁有改變阿嬤健康的能力。於是她也漸漸不再載我們上山,轉向聽從附近鄰居的話,每日獨自前往祭拜鄰近的土地公廟。

這背棄師父的改宗行為,最後被師父冠上「忘恩負義」的名號。推薦母親進入宗教的朋友,為此也與母親決裂。

母親傷心了好一陣子。我曾偷聽到她與阿姨說道:「我們也有家庭要顧,沒辦法花太多時間與金錢,參加這些講道與法會。」

這一顆形似眼淚的句點,在我們鑿起如化石的肉身時,也成了劃傷眼睛的飛石。在許多疑問都被積成遺跡的南方聚會裡,弟弟把菸頭點成眼裡的血。

南方的煙揮發著熾熱的哀愁。煙所上升的熱帶天空,與那一張拍到神靈的天空,是同一片天空嗎?記憶對流成雨。在多次下山回家時,我都極其厭倦母親為了向師父問事,而不得不花更多時間聽他講道。

道理對流成颱風,有多次下山時,我腦內都不禁想像,母親會不會因為過勞而把車開向山的懸崖。也許在平行時空的某一個我,早橫死於這座藏匿著佛與魔並存的詭譎山中。

然而現實的我,卻長成了能夠撿起過去,扔向他者的成人。

我長回一雙能夠發聲的唇,在飛蚊作響的夜裡,我模仿講道的師父說著:「你不覺得一切都很荒謬嗎?無論是開始,還是結束?」

弟弟想了想,把荒涼的煙吞下心海,而後吐出輕柔的幾朵雲。雲飛向天空。弟弟脫口說著:「如果那時候,母親沒有對師父的信仰,她也很難熬過那陣子的生活吧!」

我望著這裊裊昇空的雲。母親也許是一朵柔軟的雲,她從未想過傷害家裡的任何人,反倒是想承載家人走過低沉的夜。但就連那些柔軟的綿絲,都仍然被我批判成是會傷人的棉花。

這些從師父嘴裡吐出的,如符咒一般的詭譎蚊蟲,著實吸滿母親肉身裡的血與歲月。但是當母親再也付不出蚊蟲想要的血肉時,牠們僅留給母親任憑時間也難以消腫的咬傷。

我很慶幸母親在蜿蜒山路行走的日子,並未帶我們走向崖下的深淵。相反地,雖然我們曾在深夜的山中,丟失前進的方向,但迷路本身卻也渡我們走過某種隱形的劫。

我心想弟弟對母親參加宗教的理解,可真是正確。但我卻也不知如何回應這一些散落成沙的過去。我們繼續沉默。那天南方公園的天空,同樣有著散落星星的夜空。

那一顆顆絮語著光的星星,都像是渡人走過劫難的神佛。當中,會不會有一顆星,正是渡我們走下山的神佛。我無能證實一切。

這些關於神佛存在之事,我想只有夜知道。

最佳賣點 : ─2024年後山文學獎年度新人獎得主─

「這世界上沒什麼地方,比森林還更適合安放自己。」

榮獲評審一致肯定:「作品完整度高,內容感動人心、在閱讀時能從中感覺到作者情感的張力,書寫2000年後青年世代共同面對的問題,具有時代性。」