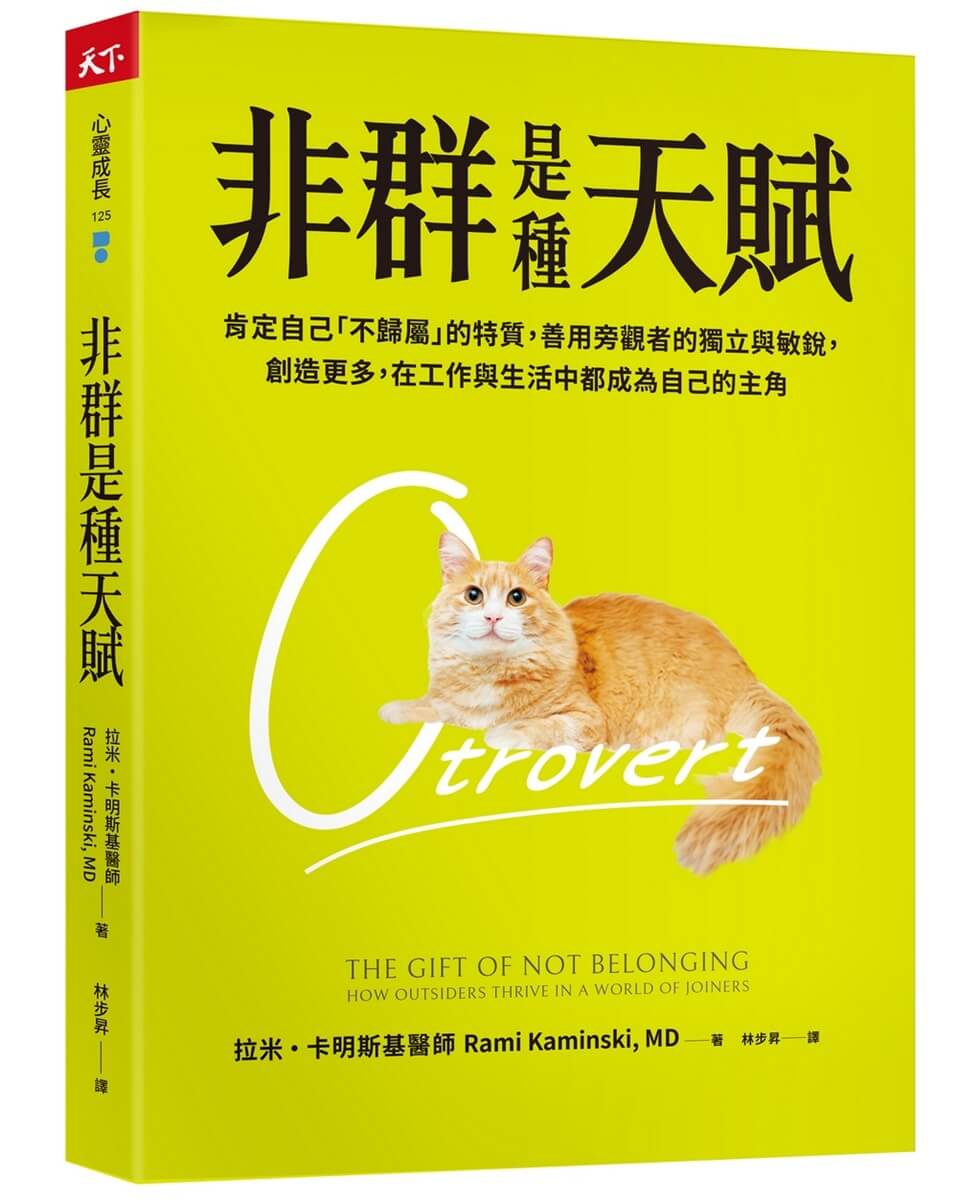

The Gift of Not Belonging: How Outsiders Thrive in a World of Joiners

| 作者 | Rami Kaminski |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 非群是種天賦: 肯定自己不歸屬的特質, 善用旁觀者的獨立與敏銳, 創造更多, 在工作與生活中都成為自己的主角:你不是內向、有社交障礙的I人,也不是外向、愛群體熱鬧的E人, |

| 作者 | Rami Kaminski |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 非群是種天賦: 肯定自己不歸屬的特質, 善用旁觀者的獨立與敏銳, 創造更多, 在工作與生活中都成為自己的主角:你不是內向、有社交障礙的I人,也不是外向、愛群體熱鬧的E人, |

內容簡介 ★你是不是也有這樣的經驗:在多人聚會中感到孤獨、疲憊,但是在一對一的交流中卻聊不停,如魚得水,你不內向,也沒有社交障礙,但就是難以勉強自己參加團體活動。如果這是你常有的經驗,你很可能是Otrovert,O人。本書作者為精神科醫師,從學術研究、政府部門到公共服務,在四十多年臨床經驗中觀察到,除了渴望成為群體一部分的內向者(I人)與外向者(E人)之外,還有第三種類型:對群體沒有歸屬感的O人。跟遭到排斥或邊緣化的人不一樣,O人沒有社交焦慮,有魅力且受人喜愛,卻從未覺得自己真正屬於某個團體,樂於當旁觀者,而非主動參與。O人既不內向,也非外向,而是「朝向與其他人不同的方向」,展現與眾不同的獨立、清晰,洞察力。這種人格特質並不是缺點,而是一種獨特的力量和禮物。★展現真實的自我才是優勢,別讓群體來定義你的人生我們的社會推崇積極融入群體之人,卻也暗示:「你現在這樣還不夠,你要更像大多數人才行。」只要能讓O 人依照自己的步調前進,反而能在這個高度群體化的世界中擁有超能力。O人無需同儕來肯定自我價值,屬於溫和叛逆者,也是人類歷史上的原創者共有的特質,許多最重要的文化與科技貢獻者,發明家、作家、畫家、思想家、音樂家與喜劇演員都具備這種「跳脫框架」的局外人特質。★從「O人自我檢測量表」更了解和接納自己 本書會提供知識與工具,讓O人在常規或群體之外,依然能夠茁壯成長。作者鼓勵O 人放下調整與取悅群體的重擔,而非活成別人的樣子,以照顧好自己的情緒為優先,將能發揮潛能,身心更穩定,在群體之外洞察他人忽略的一切,提供獨特且有價值的觀點。★O人在童年、愛情、職場上的特徵:●並非每個孩子都想成為群體的一份子:十二歲O人為了迎合同學,宣稱自己也和大家喜歡同樣的偶像,違背天性反而讓自己更容易感到脆弱。●獨處很重要,別貼上孤僻的標籤:父母催促孩子盡量融入群體,但他們更想默默觀察世界,常遭誤解為發呆,引來師長關切, 這種「矯正」反而適得其反。●與生俱來的親密能力:一開始的冷淡可能讓群體取向的伴侶感到挫折,但O人更願意從伴侶角度出發,不會試圖把對方套進既定的框架內。●在職場上找到自己的舒適區,發揮長才:精準辨識自己適合的工作環境,協作可能太耗費心神,O人生來就是要獨舞,在獨立作業和自主決策的領域表現最好。★讀者和專家好評作者指出,童年時期是社會特別強調群體歸屬感的階段,建議父母要鼓勵孩子發展一對一的友誼,不要強迫他們參加像夏令營這類的集體活動,並且要意識到,雖然孩子的需求可能與多數人的偏好不同,但他們並沒有錯,他們只是與眾不同。這些O人如果能按照自己的步調前進,將會感到格外的滿足。——《出版者週刊》當家庭將某個孩子認定為「問題兒童」時,會導致進一步的孤立與破壞性的家庭互動模式,使孩子與家庭和健康的支持系統愈發疏離。正如本書作者所探討的,如果這種無歸屬感可以得到適當的支持與理解,反而能成為成長與轉化的契機。——青少年預防導師組織(YPM)家庭計畫主任,路易絲·斯坦傑博士(Dr. Louise Stanger)作者與生物統計學家合作,開發「O人自我檢測量表」。我的伴侶和同事都是O人,他們讀到本書後都覺得是種「解脫」,更深層地接納自己,並感到很有力量。作者說明:成為 O人並沒有錯,只是不同而已,就像在右撇子世界中的左撇子。這也是一種超能力,當你跳脫框架之時,就能達成許多成就。——B雜誌總編輯,艾咪·康威(Amy Conway)對於那些一生都覺得自己是唱反調者或局外人的讀者而言,O人並非出於選擇,而是天性,這本書提供了肯定與清晰的解釋,令人倍受鼓舞。除了臨床經驗外,作者還引用文學巨匠如卡夫卡、吳爾芙、華萊士、沙特,以及卡繆的洞見,來呈現 O 人思維的運作方式,以及它如何塑造出一些我們最重要的文化之聲。——讀者Vaughan作者曾為我和家人提供諮詢,看似缺陷的東西可能是祝福。這本書對於擔心自己孩子猶豫不決或不愛社交的父母特別有幫助。作者解釋脫離「蜂巢思維」的好處,以及身為 O人所能帶來的原創性。這是任何認為自己是「黑羊」的人必讀的書。你不是羊群的一部分,你是 O人,擁有隨之而來的所有好處。——讀者Holman作為一位O人,我在書中看見了自己。在我人生最艱難的時刻之一,作者的智慧引導我完成康復與自我發現。他的自我分析方法溫和有力,適合任何曾感到與眾不同、不合時宜,或只是身而為「人」的人!這本書會帶來改變的契機,並理解這份奇妙的「禮物」。這是可以送給許多人的好禮物!——讀者KTG

作者介紹 拉米・卡明斯基醫師(Dr. Rami Kaminski, MD) 執業超過四十年的精神科醫師,領域橫跨學術與研究,到臨床、政府部門,以及公共服務。作者曾治療過各行各業的人,從世界級領袖到長期受到精神疾病困擾的病人。他的專業領域涵蓋情緒障礙、強迫症、焦慮症、成癮症,以及神經認知疾病。擅長整合型精神醫學方法,其獨到之處在於將人文主義的價值,巧妙地結合創新的治療理念。1990年代,作者在美國首屈一指的西奈山醫學中心(Mount Sinai Medical Center)任職期間,在腦部研究領域有多項開創性的發現,其中最重要的是關於組織胺在退化性腦部疾病中的作用,獲得十一項國際專利。卡明斯基醫師曾擔任紐約州政府心理健康辦公室的醫療營運主任,推動多項創新計畫,最著名是「第二次機會計畫」(Second Chance Program),治療成效顯著,並拓展至其他州,甚至阿根廷與巴基斯坦等地,廣受國際肯定。此外, 9 11事件後,作者以紐約州政府的職務身份,成為災後心理健康服務的主要規劃與協調者之一。卡明斯基醫師目前在紐約市執業,持續改良治療方案來推動醫療進步,近期在成癮症的治療上多有創見。他在心理健康領域的貢獻包括:因為曾與許多公眾人物和名人合作,研究制定F.A.M.E. 量表 (2018),以因應突然成名所帶來的心理挑戰;2023年,他創辦「他者性研究所」(The Otherness Institute),開發O人自我檢測量表,用來辨識和衡量「他者性」(otherness)和「O人」(otroversion)特質的方法。作者對精神醫學的傑出貢獻也贏得多項殊榮,包括美國精神疾病聯盟(National Alliance for the Mentally Ill)頒發的模範精神科醫師獎,以及西奈山醫院年度醫師獎(Physician of the Year award)。此外,他曾擔任西奈山醫學院醫學生精神科教育主任,並且榮獲卓越服務獎,獲選醫學榮譽協會 Alpha Omega Alpha,奠定他身為精神醫學領域實踐者與教育家的地位。林步昇鍾情於綠豆的貓奴,翻譯是甜蜜的負荷,配音為後半生志業,希冀用文字與聲音療癒自己與他人,近期譯作包括《療癒原生家庭創傷》、《毒性關係斷捨離》等。本書跳脫E人和I人的二元分類,另闢一條道路給不需要群體歸屬感的「O人」,愈讀愈覺得很像不少同行的寫照呀。

產品目錄 引 言 脫離群體的審視,喜歡自己原本的樣子 PART 1 非群的邏輯1 在群體之外找到自己的位置 2 社會對「非群」的誤解 3 溫和的叛逆者4 善於扮演合群的社交家5 展現全新觀點的創造力6 與眾不同的共感力 PART 2 群體世界中的獨立個體7 獎勵從眾的文化 8 鼓勵從眾的陷阱 9 歸屬感的假象 PART 3 非群的優勢10 情感的獨立自主 11 真誠與人連結的力量 12 無須外界的肯定,也能感到自信與滿足 13 跳脫群體思維:「第二次機會」醫療計畫 14 內在世界的自由與富足 PART 4 善用獨特的天賦15 O人的童年 :提早發現和接納獨特的特質16 O人的青春期 :擁抱自己的不同,安度煎熬的衝擊時期17 O人的愛情關係 :尊重界限,找到共識18 O人的成功之道 :精準辨識自己的舒適區,發揮所長19 我們如何活好餘生? 結語 與自己建立充實和深刻的關係 附錄 O人自我檢測量表 謝辭

| 書名 / | 非群是種天賦: 肯定自己不歸屬的特質, 善用旁觀者的獨立與敏銳, 創造更多, 在工作與生活中都成為自己的主角 |

|---|---|

| 作者 / | Rami Kaminski |

| 簡介 / | 非群是種天賦: 肯定自己不歸屬的特質, 善用旁觀者的獨立與敏銳, 創造更多, 在工作與生活中都成為自己的主角:你不是內向、有社交障礙的I人,也不是外向、愛群體熱鬧的E人, |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267713396 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267713396 |

| 誠品26碼 / | 2682985635002 |

| 頁數 / | 264 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8x21cm |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

導讀 : 引言 脫離群體的審視,喜歡自己原本的樣子

「我能為你做些什麼?」「你覺得這次治療的目標是什麼?」這是我跟個案進行初次問診時,最常用來開場的兩個問題。大部分的人剛開始都答不出來,這個情況實屬正常。我問這兩個問題並不是要在當下得到答案,而是想讓個案知道接下來會發生什麼事,其實掌握在他們自己手中,因為我們要面對的是他們自己的人生。

通常個案來找我,想要尋求改變,進一步探討之後就會發現,他們真正想要的,其實是成為受人喜歡與接納的人,也就是「融入群體」。他們從小就學會,歸屬(belonging)是一種美德、也是所有人都應該共同追求的目標。事實上,歸屬既不是美德,也並非人生目標,它只是某種感覺,不是現實中存在的具體事物。

這也是人類面臨的一大困境:每個人都是獨一無二的個體,卻總是不斷追求與自身獨特性衝突的歸屬感。

在我四十多年的行醫歲月中,我的足跡從西奈(Sinai)沙漠邊陲、獨自照料貝都因遊牧部落,到紐約市西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)的思覺失調病房,再到擔任紐約州心理健康辦公室醫學營運主任,負責全州精神健康照護的各種層面。我教授學生和住院醫師,並在社區和醫學中心(先後在西奈山醫院和哥倫比亞長老教會)治療病患,從事臨床和藥理研究,也一直維持私人門診。

在曼哈頓的私人門診中,我接觸過各行各業的人。當中包括世界領袖、知名表演藝術家,各領域的頂尖人士。許多人來尋求解答,想知道為什麼自己會與最親近、最熟悉的人(朋友、同事,甚至家人),感到如此疏離。

經過幾次諮商後,這些人往往會出現一個共同點:一生都覺得自己難以融入群體。當他們與人相處時,始終無法有真正的歸屬感,像是旁觀者,而非真正的參與者。無論在哪個群體之中,他們都從未感覺自己真正融入其中。

★ E人和I人之外,還有第三種人格特質

經過多年的觀察與研究後,我發現這些共通點源自一種特殊且從未被正視的特質,存在於世界各地,不分族群、種族與性別。最顯著的特徵,就是缺乏依附群體的內在驅動力;換句話說,天生無法對群體產生歸屬感。這是一種我自己也深刻理解的存在方式。

我小時候常常感到困惑,為什麼總覺得自己和周遭的人不同?我沒有被排擠或拒絕,我有朋友,我個性幽默,人緣不錯。我喜歡上學。不害羞,也不內向,沒有社交焦慮…

外表上,我看似是個快樂且適應良好的孩子,但在內心深處,我覺得自己就像醜小鴨。童年時期我參與過好幾個小團體,卻從未覺得自己真正屬於其中。無論隔開我與他人的原因是什麼,那道牆是無形的。無論我有多受歡迎,我始終覺得自己是個局外人。

我更喜歡真誠的對話,交換心事與真相,而不是膚淺的閒聊或逞強。然而,就像多數青少年一樣,我假裝成為群體期待的樣子…我全年無休地配合演出,演技也許值得拿一座奧斯卡小金人了,卻讓我感到空虛與筋疲力盡。

直到我二十多歲時,情況開始出現轉變…當時我已是大學生,後來進入醫學院,課業繁重,空閒時間有限,更沒有動力參加自己其實不喜歡的活動。我開始渴望有機會表達自己的想法,培養親密的一對一友誼,不再受到群體氛圍限制。我不再覺得需要依靠群體的認同來證明自己存在的價值,也不想再讓大部分人的看法影響我的觀點與決策。我決定,是時候停止表演了。

就在那段時間,我也意識到,自己長久以來無法理解群體,難以產生共鳴,反而讓我成為一個非常敏銳的觀察者,總是設法解讀那些讓我困惑的行為模式...我才明白,原來我長年不斷質疑群體共識(即便沒有直接表達),其實培養了「跳脫框架」的思維習慣,能從他人看不見或不願面對的角度看待問題。

我並不是醜小鴨,也不是天鵝,而我是完全不同的鳥類。經過青春期那段備受折磨的歲月,這個發現展現令人振奮的可能性:我不需要跟著鳥群飛,我可以自己創造一條獨特的航線。

★天生對群體沒有歸屬感的O人

多數人都熟悉卡爾.榮格(Carl Jung)提出的概念:「外向者」(extrovert,簡稱E人,即向外看的人)與「內向者」(introvert,簡稱I人,即向內看的人),這些名詞如今已成為大眾心理學用語的一部分。但像我這樣的人,既不是朝內,也不是向外,我們很少與他人的方向一致。因此我創造了Otrovert一詞,簡稱O人。在西班牙文中(語源可追溯至拉丁文),「otro」意指「他者」,「vert」則是「方向」。從字面來看,otrovert就是「看著不同方向的人」。

我們的社會非常強調群體與歸屬的好處,背後的原因其來有自,尤其在這個時代,愈來愈多人表示飽受孤單、疏離與無法交流的痛苦…在現代社會中,「部落意識」並不會讓人感到更為安全、更有連結或對生活更加滿足。只要看看當今日益對立的政治局勢,就會明白事實正好相反。

即便如此,在一個高度推崇「參與」與「服從」的世界裡,O人往往被視為問題人物,總是遭勸說要「配合大家」、「融入團隊」,也就是將自己真正的「無歸屬」本性擱置一旁,融入群體之中。偏偏O人在一對一互動時,可以很健談外向,展現社交能力,因此往往讓人困惑:為什麼他們對團體活動興趣缺缺…

但對他們來說,設法合群、成為團體的一份子,體會「在一起」的感覺,其實是徒勞無功。因為他們本質上對群體沒有歸屬感,即使獲得邀請或肯定,也無法真正感受到自己是當中的一份子…

這正是身為O人的最大益處:一旦你能接受、理解自己是誰,就不再被群體成員身分帶來的龐大社會期待所限制。

當你對任何特定群體都沒有歸屬的渴望,你的自我價值感就不會受到群體的認可所制約。你不需要附和多數人的觀點、立場或意見。你可以在個別的人際關係中享受親密與連結,同時擺脫要將群體置於自我之上的社會壓力,也不用犧牲個人需求來滿足群體需求。你會學會分辨,哪些是天生就了解的信念,哪些只是從小被灌輸的教條。最重要的是,你唯一的思考方式就是獨立思考。

★不依靠群體決定人生的幸福

這就是本書的主軸,用意在說明一旦脫離群體的框架生活,所帶來的巨大自由與滿足感,同時突顯O人的視角對這個世界貢獻的非凡價值。當然,傳統觀念對於維持穩定實屬必要,然而,若要有進步,突破性的想法不可或缺。與其排斥,我們該學著加以包容,正如佛洛伊德所說:「凡是思想領域的重大決定,以及關鍵的發現與解決方案,往往只誕生於獨自思索的時刻。」

無論你是否在書中看到自己或熟悉的人,我都希望本書能幫助你理解:O人的生命經驗可以為既有的群體智慧注入全新養分,讓我們對「如何存在於這個世界」有新的認識。

無論你是否為O人,這輩子最持久的關係,永遠是你與自己之間的關係。藉由強化這段關係,你同時也能夠獲得更多內在心理空間與能量,更加深刻地理解,並且與其他人建立連結。

把人生交給群體來審視,最終只會讓你失去主導自己幸福的能力,正如哲學家尼采(Friedrich Nietzsche)所寫:「自由,就是願意為自己負責。」我衷心希望,本書會幫助你擁有屬於你內在的自由。

最佳賣點 : 你不是內向、有社交障礙的I人,

也不是外向、愛群體熱鬧的E人,

你能侃侃而談,卻始終保持距離像個局外人,

因為你是在I人與E人間切換的O人(Otrovert)。

自帶獨特視角,是自由的靈魂,思考敏銳又有創意!