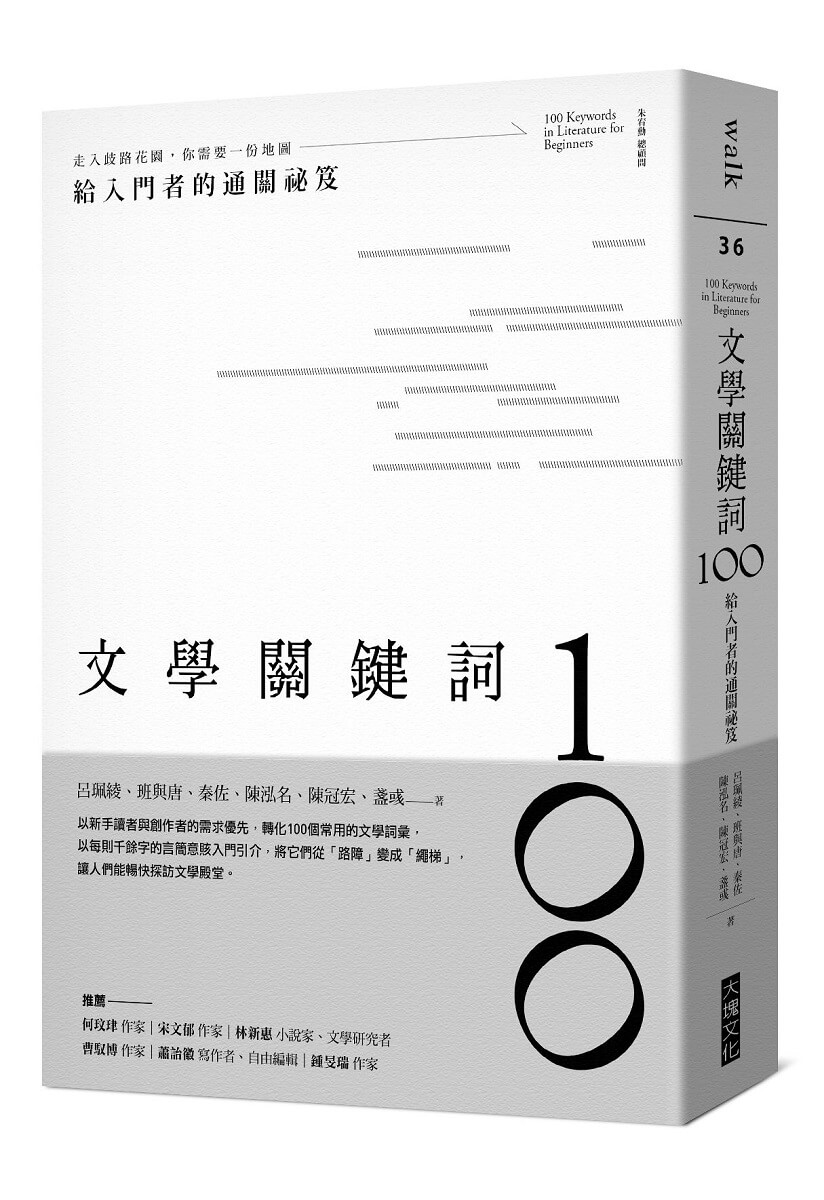

文學關鍵詞100: 給入門者的通關祕笈

| 作者 | 呂珮綾/ 班與唐/ 秦佐/ 陳泓名/ 陳冠宏/ 盞彧 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 文學關鍵詞100: 給入門者的通關祕笈:為初入門文學讀者或有志創作者所寫的文學概念與專業術語詞彙介紹。以新手讀者與創作者的需求優先,轉化100個常用的文學詞彙,用每則千 |

| 作者 | 呂珮綾/ 班與唐/ 秦佐/ 陳泓名/ 陳冠宏/ 盞彧 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 文學關鍵詞100: 給入門者的通關祕笈:為初入門文學讀者或有志創作者所寫的文學概念與專業術語詞彙介紹。以新手讀者與創作者的需求優先,轉化100個常用的文學詞彙,用每則千 |

內容簡介 走入歧路花園,你需要一份地圖由六位青年作家與文學研究者組隊,共同撰寫一本適合入門者的關鍵詞詞典,讓年輕的文學閱讀者與創作入門者,有貼近的語彙及案例來認識文學基礎知識。本書的作者群透過營運書店、帶領文學營隊、組織工作坊與社團及展覽等活動,與各年齡層文學愛好者接觸的經驗中發現,許多文學入門者的困惑與煩惱相當接近:缺乏入門的管道,以及因爲用語的隔閡而在遇到困難時滯礙不前。透過自身的教學、創作、研究經驗彙整討論,作者群以台灣的社會環境與經驗作為切入點,選擇用「關鍵詞」的形式出發,釐清常見的名詞混淆,弭平創作與閱讀的對話門檻,成為一份「既能涵養,亦能使用」的新手指南。帶領有志於深入理解文學知識的文學愛好者與一般閱讀大眾,深入淺出地增進文學素養與閱讀技巧,對於想進一步創作的入門者,也是基礎技術的奠基良方。一・以直述句提供明確的定義(是什麼)與區分(不是什麼),避免越讀越糊塗。二・簡要勾勒歷史脈絡,適度提及經典的作家、作品與學者。三・盡量以台灣文學或當代流行文本為例,使理論概念能落實到文本裡。何玟珒|作家宋文郁|作家林新惠|小說家・文學研究者曹馭博|作家蕭詒徽|寫作者・自由編輯鍾旻瑞|作家————推薦

作者介紹 呂珮綾一九九七年生,畢業於國立臺北教育大學。曾獲台中文學獎、新北文學獎、教育部文藝創作獎、國藝會創作補助等。文字作品散見副刊。合著有《島嶼拾光.文物藏影:臺灣文學的轉譯故事》。撰寫詞條001—形式/內容 002—隱喻 003—意象 004—象徵010—結構 012—抒情 041—詩意 042—分行/迴行043—節奏 044—音樂性 046—陌生化 049—新詩/現代詩/現代派運動054—文學獎 061—文類 070—圖像詩 089—象徵主義 090—超現實主義092—兩個根球論班與唐一九九三年生,曾獲台積電文學賞等文學獎,著有歷史小說《食肉的土丘》、《安雅之地》。寫小說之餘,嗜好探勘有趣的台灣歷史,經營YouTube頻道「熬夜的便當(BenDon)」。撰寫詞條013—反諷 015—幽默 016—黑色幽默 018—田野調查020—人物/角色 028—逆轉與發現 031—情緒曲線 037—三一律038—三幕劇 039—高概念 045—理想讀者 055—文藝營 056—悲劇057—喜劇 088—現代主義 096—讀者反應批評理論 100—離散文學秦佐屏東人,畢業於國立政治大學歐語系西班牙文組,另輔中文系,目前就讀政大語言學研究所。曾任長廊詩社顧問,現為想像朋友寫作會成員。喜歡海洋、光影、寂靜、讀與寫。曾獲國藝會文學創作補助、全球華文青年文學獎、教育部文藝創作獎、台積電青年學生文學獎、臺中文學獎、屏東文學獎等。著有散文集《擱淺在森林》。撰寫詞條009—寫實 014—口語化 019—閱讀動機 024—運鏡 032—對白與獨白059—魔幻寫實 065—同志文學 066—非虛構寫作 071—散文詩078—BL小說 079—百合小說 081—能指/所指 084—浪漫主義 086—自然主義 094—結構主義 095—解構主義陳泓名小說、散文創作,成大水利工程系畢業,獲時報文學獎、台北文學獎、鍾肇政文學獎、吳濁流文學獎,獨立書店楫文社負責人。出版小說集《湖骨》、中篇小說《水中家庭》。撰寫詞條006—核心 011—風格 022—場景 025—情節/故事026—高潮、反高潮 040—機械降神 050—○○化:詩化/散文化/戲劇化058—意識流 062—純文學 063—原住民文學 064—自然書寫 072—類型小說073—言情小說 085—現實主義 098—後現代陳冠宏一九九六年生,專職文字工作與活動策劃。長篇小說創作計畫《東宮行啟》獲文化部青年創作補助,曾任「雲端漫遊」獨立書店線上展、「南島嶼族」文學市集策展人,合著有《島嶼拾光.文物藏影:臺灣文學的轉譯故事》。撰寫詞條005—主題 007—離題 008—虛構 017—典故/致敬/抄襲029—伏筆 030—衝突/張力 034—敘事觀點 035—敘事腔調 053—媒介060—後設 067—飲食文學 068—恐怖文學 076—奇幻小說 077—科幻小說087—馬克思主義 099—後殖民盞彧本名吳俊賢。關注文學教育的跨域應用、創傷與成長敘事。畢業於東海中文系、清華台文所,「想像朋友寫作會」第一屆總幹事。二○一九年「眾聲起噪—顛島文藝營」總召。補教業、桌遊編輯、文學&教育企畫工作者。撰寫詞條021—角色動機 023—轉場 027—懸念 033—細節 036—英雄之旅047—敘事 048—冰山理論 051—鄉土/本土 052—陰性書寫 069—成長小說074—武俠小說 075—推理小說 080—作品、文本、論述 082—作者之死 091—存在主義 093—新批評 097—女性主義總顧問朱宥勳一九八八年生。畢業於清華大學人文社會學系、清華大學台灣文學研究所,專長為現代小說、文學批評。曾獲金鼎獎、林榮三文學獎、全國學生文學獎、台積電青年文學獎。已出版個人小說集《誤遞》、《堊觀》、《以下證言將被全面否認》,評論散文集《學校不敢教的小說》、《只要出問題,小說都能搞定》、「作家新手村」系列二冊、《他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像》、《他們互相傷害的時候:台灣文學百年論戰》,長篇小說《暗影》、《湖上的鴨子都到哪裡去了》,散文《只能用4H鉛筆》。與黃崇凱共同主編《台灣七年級小說金典》,並與朱家安合著《作文超進化》。曾擔任奇異果版高中國文課本執行主編,並於鳴人堂、蘋果日報、商周網站、想想論壇等媒體開設專欄。個人網站:https: chuckchu.com.tw 。撰寫詞條及篇章083—互文性序:路障與繩梯第一區「創作觀念」導言:培養高手的眼力第二區「圈內行話」導言:「自己人」的氣息第三區「文學理論」導言:文學真的需要那麼「理論」嗎?

產品目錄 序:路障與繩梯第一區 創作觀念導言:培養高手的眼力001—形式/內容002—隱喻003—意象004—象徵005—主題006—核心007—離題008—虛構009—寫實010—結構011—風格012—抒情013—反諷014—口語化015—幽默016—黑色幽默017—典故/致敬/抄襲018—田野調查019—閱讀動機020—人物/角色021—角色動機022—場景023—轉場024—運鏡025—情節/故事026—高潮/反高潮027—懸念028—逆轉與發現029—伏筆030—衝突/張力031—情緒曲線032—對白與獨白033—細節034—敘事觀點035—敘事腔調036—英雄之旅037—三一律038—三幕劇039—高概念040—機械降神041—詩意042—分行/迴行043—節奏044—音樂性第二區 圈內行話導言:「自己人」的氣息045—理想讀者046—陌生化047—敘事048—冰山理論049—新詩/現代詩/現代派運動050—○○化:詩化/散文化/戲劇化051—鄉土/本鄉土052—陰性書寫053—媒介054—文學獎055—文藝營056—悲劇057—喜劇058—意識流059—魔幻寫實060—後設061—文類062—純文學063—原住民文學064—自然書寫065—同志文學066—非虛構寫作067—飲食文學068—恐怖文學069—成長小說070—圖像詩071—散文詩072—類型小說073—言情小說074—武俠小說075—推理小說076—奇幻小說077—科幻小說078—BL小說079—百合小說第三區 文學理論導言:文學真的需要那麼「理論」嗎?080—作品、文本、論述081—能指/所指082—作者之死083—互文性084—浪漫主義085—現實主義086—自然主義087—馬克思主義088—現代主義089—象徵主義090—超現實主義091—存在主義092—兩個根球論093—新批評094—結構主義095—解構主義096—讀者反應批評理論097—女性主義098—後現代099—後殖民100—離散文學

| 書名 / | 文學關鍵詞100: 給入門者的通關祕笈 |

|---|---|

| 作者 / | 呂珮綾 班與唐 秦佐 陳泓名 陳冠宏 盞彧 |

| 簡介 / | 文學關鍵詞100: 給入門者的通關祕笈:為初入門文學讀者或有志創作者所寫的文學概念與專業術語詞彙介紹。以新手讀者與創作者的需求優先,轉化100個常用的文學詞彙,用每則千 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267594407 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267594407 |

| 誠品26碼 / | 2682811273002 |

| 頁數 / | 408 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 20x14x2.5cm |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

自序 : 序

路障與繩梯

不少初次接觸文學的人,可能都遇過這類情況:明明自己讀過了某本書,讀完覺得還算明白;但一翻看書評或推薦序,卻反而被這些專家的評述搞昏了頭。專家說某小說「節奏張弛有度」,或說某詩「意象精準」,或說某本書的「形式略顯粗糙」……奇怪了,我們自己閱讀的時候,怎麼就沒看到「節奏、意象、形式」在哪裡?莫非他們都有通靈之術,能看到我們看不到的東西?

這還沒完,如果你再交叉比對同一作品的不同評論,頭只會更暈。某甲說一本詩集「富含音樂性」,某乙卻說同一本詩集「放棄追求音樂性」,這到底怎麼回事?為什麼同樣是文學前輩,竟然會做出火車對撞的結論?這時候,你可能會想先去搞清楚他們使用的這些名詞是什麼意思,於是上維基百科查了一下—恭喜你,你又會遇到新一波災難:維基百科要不是沒有相應詞條,要不就是有詞條了,但寫得詰屈聱牙。你為了查詢一個自己不懂的專有名詞,又誤吞了十個新名詞。現在好了,如果繼續查下去,會不會一路查到下個月圓之日,還沒辦法解答最初的疑惑?

——文學人到底有什麼毛病,要搞出這麼多複雜的詞彙?

這本《文學關鍵詞100》,就是為了協助新手讀者和新手作者解決上述困惑而生的。不瞞你說,每個看起來學識淵博的作家、學者、評論家,一開始接觸「文學」的專業知識時,大概都有和你一樣的困惑。只是,他們可能憑著強大的意志力,在漫長年月的跌撞摸爬裡,終於久病成良醫,熬出一套自己的心法。然而,並不是所有人都有義務如此苦熬,也並不是只有這麼一條天堂路,才能讓人爬進文學殿堂。只要有適當的引導和說明,很多文學名詞,及其背後的理論體系,其實並沒有想像中困難。

秉持此一信念,文學團體「想像朋友寫作會」的一群年輕寫作者集結起來,共同編寫了這本《文學關鍵詞100》。本書由班與唐、陳泓名、秦佐、盞彧、陳冠宏和呂珮綾六位作者主筆,每人負責十餘條詞彙的編寫。我則負責數篇導言和最後的文字修潤。從文學圈「排資論輩」的習性來看,這些作者都稱不上資深,並不是文學史裡的名宿。然而,我認為這正是本書最大的優點—他們都是剛出一、兩本書,或者即將出書的新人作家/準作家,這也意味著,他們的閱讀品味、養成背景、用語習慣,最能貼近「新人讀者/新人作者」之所需。如果找一批中研院院士和國家文藝獎得主來編寫同樣一本辭典,或許能寫出功力精純、思想深邃之作,但這會不會又回到文章開頭的那種困境裡呢?

因此,本書的定位不是「老師教你」,而是「學長姊帶你」。就像我們參加學校社團,那些比我們早幾年踏進圈子的學長姊,正好經歷完一輪新鮮熱辣的成長歷程。他們最知道新人哪裡會搞不懂,哪裡會需要出手扶一把。

這也是為什麼我們會採取「詞典」的形式,而非寫一本「文學導論」。市面上優良的文學導論很多(比如湯瑪斯.佛斯特[Thomas C. Foster]《教你讀懂文學的27堂課》[How to Read Literature Like a Professor]),但新手就算讀通了這些導論,實際進入研討文學的場合時,還是會被大量的陌生名詞淹沒。相對的,提供給新人的「詞典」型著作就非常少見了。懂行的人或許能舉出雷蒙.威廉斯(Raymond Williams)的《關鍵詞:文化與社會的詞彙》(Keywords: A Vocabulary of Culture and Society)和廖炳惠的《關鍵詞200:文學與批評研究的通用辭彙編》,這兩本書確實非常經典,也對本書的編寫有極大的幫助。但讓我們面對現實吧:它們顯然都不是為了「新人」而寫的,不是為了普通讀者或有志創作者,最能從它們獲得益處的,應當是有志於成為學者的人。然而,學者及其學徒,會是最大宗的文學讀者嗎?不應該是,我們也不希望是,對吧?唯有更多的普通讀者,才能支撐起具規模的文學體制。

前述種種考量之下,這本《文學關鍵詞100》便形成了如今的樣貌。我們花費三年多的時間籌備本書,先以網路問卷的方式,收集了人們最好奇、最困惑的文學關鍵詞。經歷多次會議討論後,我們最終篩選出一百個常用詞條,並且開始了馬拉松式的編寫過程。每個詞條,我們都盡力控制在千餘字左右的篇幅,以求言簡意賅地讓新人入門。當然,某些實在太過複雜的概念,字數還是可能稍微膨脹。編寫時,我們也依循如下原則:

1、盡量以直述句提供明確的定義(是什麼)與區分(不是什麼),避免讀者越讀越糊塗。

2、盡量簡要勾勒歷史脈絡,適度提及經典的作家、作品與學者。

3、盡量以台灣文學或當代流行文本為例,一方面說明詞彙的內涵,一方面也方便讀者延伸閱讀,使理論概念能落實到文本裡。

當然,以這樣的規格來介紹「意象」、「主題」甚至是「後現代」、「存在主義」這類內涵複雜的名詞,勢必有所簡化。本書裡的任一詞條,都是寫成一篇論文、甚至寫成好幾本書也不奇怪的規模。在此,我們取捨的標準是「以新手讀者/新手創作者的需求優先」,先思考新手會在什麼場合聽到、在什麼情境使用這些詞彙,再決定優先提及哪些內容。比較細緻的學術脈絡,就只能暫且割捨。如果讀者有興趣進一步探索,我們也會在詞條內文盡量提及相關的關鍵詞,留下延伸閱讀的線索。總之,我們希望能轉化這一百個常用的文學詞彙,讓它們從「路障」變成「繩梯」,讓人們能深入文學殿堂。

也因為詞條數量不少,在全書結構上,我們便稍作設計,將詞條依序分成「創作觀念」、「圈內行話」和「文學理論」三區,每一區也都有簡要導言。各詞條可以獨立閱讀,真的當「詞典」來查閱;也可以依照我們安排的順序,逐步建立文學觀念。當然,三個區塊的分類並不真的涇渭分明(比如,我們要怎麼說「存在主義」只是文學理論,而無涉創作觀念?「陌生化」又怎麼會只是創作觀念,不是文學理論或圈內行話?),只是透過大致的分區,建立由淺至深、由單點而體系的閱讀引導。在閱讀過程裡,讀者也會自然發現,許多詞條之間互相關涉咬合,終究會形成一套四處連通的網路。如果你一路讀下去,逐漸有左右逢源、前後呼應之感,恭喜你,你對文學的理解已然更進一步、略有小成了!

最後,我要特別感謝六位作者的投入與耐心。在過去三年內,他們幾乎每個月都要剋期完成一定數量的詞條,並且協助審閱他人的詞條。初稿完成後,又分別經歷了二到三輪的修改,其中甘苦,是遠遠超過他們所能獲得的報酬的。如果在我還是文藝青年的時代,就有這麼一群「學長姊」的引導,想必能少走很多冤枉路吧。而雖然我們已經竭盡全力,但本書涉及層面之深之廣,是不可能沒有缺漏或偏重的。我們不揣淺陋,推出這本《文學關鍵詞100》,也是希望提供一個起點,讓文學圈對我們常用的名詞,能有一套討論的「本事」,哪怕是糾正、辯駁、顛覆,也起碼有一個基礎,不至於讓圈外人覺得我們總是在抽象概念裡買空賣空。如果順利,我們也期待這本《文學關鍵詞100》可以如同國外許多文學入門書一樣,隨著時代變化而不斷改版、增補。畢竟,文學關鍵詞從不是固定不變的。它不應是路障,可以是繩梯,更應是文學史的琥珀,為我們保留每一個時代的文學基因。

閒話休提,讓我們言歸正傳吧。下一頁開始,就是詞典的正文了。祝你旅途愉快,每一步攀登都能找到穩固的落腳處。

內文 : 第一區 創作觀念

導言——培養高手的眼力

第一次被要求寫「讀書心得」作業時,你是不是也有過「不知從何講起」的感受?即便你把一本書前前後後翻透了,還是不知道老師要求的「自己的心得」在哪裡。

這其實不是你的錯,你只是還沒練出「眼力」。

雖然絕大多數人都有眼睛、能識字,但我們很少意識到,每個人的「眼力」是完全不同的。會攝影的人,一眼就能從雜亂的現實景色裡,「框」出合適的構圖。會看棒球的人,在球打出去的瞬間,就知道眼睛要移去哪一個角度等待。專業的水電師傅,總能從些許跡象裡,辨識出房子的管線問題。連動物都有自己的眼力:在人類看來如茵一片的草原,在牛看來,卻是「好吃、難吃、不能吃」的紛繁沙拉盤。

在文學領域也不例外,好的文學讀者,也有自己的「眼力」。

「創作觀念」這一區塊,就是一系列能夠培養「眼力」的詞條。本區收錄四十四條,涵蓋文學創作的基礎觀念。這些名詞都是文學人琅琅上口,彼此溝通的「日常用語」;同時,它們也是拆解文學作品的工具箱。歸根究柢,文學作品並不滿足於「把話講清楚」,而更要「把話講漂亮」,是一種帶有藝術性的「秀」。因此,對於作者與讀者來說,如何把作品寫漂亮、如何精準辨識一部作品為何漂亮,就是文學活動最核心的關懷了。

有趣的是,讀者往往不需要太深刻的訓練,就能夠體驗一部作品—不管他的體驗是否美好。對大多數讀者而言,讀後有感,閱讀的基本目的便已達成,無須過多探究。但如果你要講清楚「為什麼我覺得這篇小說很好、這首詩很差」,那就需要更精確的「眼力」了。面對「讀書心得」而不知所措的小學生,並不是讀不懂書、也不是沒有心得,只是沒有「眼力」,不知道該注意作品的哪些部分,也無法辨識各個部分之間,如何組合激盪出他所感受到的效果。普通讀者與高手讀者的差別就在於,前者讀書讀到的是一顆顆的「字」和一條條「資訊」,但高手讀者能分辨輕重緩急,知道有些資訊特別重要,知道每顆字詞功能不同,有主有次。就像牛可以在草原裡認出最好吃的草一樣。

因此,你可以把本區塊的詞條,當作一系列「建立眼力」的訓練流程,順勢通讀過去。當然,你也可以跳讀跳查,只針對你需要的部分來補強。大致而言,本區塊的前半部分,會先羅列所有文學作品都共通的基本原理—比如第一條「形式/內容」的區分,便是不分文類、流派,都需要先搞清楚的分析框架。本區塊後半部,則會帶入各文類專門的術語,比如來自小說的「敘事觀點」、來自戲劇的「三一律」和來自新詩的「迴行」。不過,我們雖然大致以「普遍到特殊」的原則來排列,但並沒有特別強調邊界。畢竟許多文學概念會彼此借鑑,界線並沒有那麼分明—比如新詩有「音樂性」,但散文或小說又何嘗沒有?小說或戲劇強調「衝突」,但在散文與新詩裡,這項要素也並不罕見。

清大中文系的蔡英俊教授曾在一堂課程裡說到:人文學科的核心,說穿了就是「看得出來、講得清楚」。聽起來並不太難,但由於人文現象—文學當然是一種人文現象—本身的複雜性,要能跨過這道門檻,卻沒有想像中容易。希望在「創作觀念」的這些詞條洗禮之後,你也能成為「看得出來、講得清楚」、有眼力的高手讀者。甚至,你也許還能更進一步:把這些觀念融入血肉,成為通透文學原理的創作者。

誰說你只能寫「心得」呢?也許可以是你寫書給別人讀呢。

001——形式/內容

形式(form)與內容(content)是任何創意產出、創作領域,都必須面對的重要課題:文學、繪畫、雕塑、塔羅牌、音樂,或是一幅在NFT市場販賣的猴子插圖。乍看之下,明明「形式」與「內容」截然不同,能夠分開討論—單以文學而言,形式著重的是關於人物塑造、情節高潮、格律結構等技巧,是作品的「骨架」基底;而內容則探問文學作品的核心主旨、意義、價值觀,是文學作品的「血肉」裡層。用一句話說得更直白:形式是探問作品「如何說」它,而內容則是作品它「說了什麼」。但若是要回到實際的創作面,兩者其實無法割裂,它們必須要互相完整。

是的,所以這本書當然不會、也無法告訴你任何簡單的分法「形式就是××」、「形式不是××」、「內容是形式以外的○○」。任何一個寫作者,從來都無法輕易畫出兩者的界線。甚至,如果單純只是以「讀者」角度出發,其實也不太需要在閱讀過程中去區分何處是形式、何處是內容—看電影時,我們是被主角的動機吸引,還是因為鏡位的拍攝與美術色調?一首詩結尾的韻味,是來自於作者對生命的獨特體察,還是分行斷句帶來製造的效果?長期關注台灣文史、妖異傳說的瀟湘神《臺北城裡妖魔跋扈》一書裡的「共同作者」兼「小說人物」新日嵯峨子,是小說家筆下的形式或內容?我們可以去分開來個別細談,當然也可以兼得享受。

不過,對於每一個剛起步、打算投入寫作的人來說,不免總得思考如何去拿捏兩者的關係。台灣當代重要詩人楊牧曾在《一首詩的完成》這本書信體的散文集裡,自述過這樣的迷惘:「我一度深為內容和形式孰先孰後感到困惑,那是少年時代,當我開始執筆要寫一些什麼東西的時代——」因此,楊牧開始試圖模仿各種詩型、臨摹連自己也不確知意義的格律、甚至強記各種辭藻來填充自己的詩行。但楊牧後來很快便厭倦了這般制式途徑,便轉向追求現代詩中的敦厚與真摯。

然而,十七歲的楊牧曾經走過一遭的遠路,並不只是出於臨摹格律、學習不同詩型的形式練習。事實上,許多優秀作家對於「形式」技術層面的關心,也往往並不少於對「內容」的追求。這個困惑,只是尚在辯證「內容該如何安置」的問題。在這封寫給年輕詩人的信中,彼時已經四十八歲的楊牧寫道:「形式是活的,不是死的,因為死的是規律,而詩不要規律。內容呢?內容是中性的,天下無事不可入詩。」

因此,這不是選擇題。你媽和你(男)女友都掉進水裡了要救誰?都救好嗎。你有兩隻手。畢竟「形式」與「內容」總是互為表裡,缺一不可。

有趣的是,所謂「形式」與「內容」兩者之間,其實也不一定會是互相調節的關係。尤其在前衛藝術或是超現實主義(見360頁)的表現手法中,它們也可以去互相衝撞、刺激、異議彼此。只要你有志於創作,那你終究得非常認真地面對這個問題:屬於你自己的「形式」與「內容」的結晶體,究竟是什麼?你希望它是什麼?

很難,但它是永遠會值得你以生命去尋找的事情。永遠會值得。

002——隱喻

「隱喻」(Metaphor)最早是修辭學概念,原意是希臘語中的「轉換」一詞。Meta本身有「超越、之外」等意思,而phor是「傳送」。有趣的是,在現代希臘文中如果使用「metaphor」,則用以指把行李移到馬車或電車上的載運工具。如果放在文學,或許也可以想像成:將作者的感受與思想轉移到故事的「載運」過程。

提到「隱喻」這個概念,你或許也會接著聯想起明喻、轉喻、換喻等國文課曾經提過的修辭概念,甚至想起那個暴力的考題拆解法:句子裡有「是、為、乃」是隱喻;而「像、彷彿、比較」則是明喻。但在文學上(尤其在詩歌中)更常出現的,多半是「隱喻」的修辭。隱喻是以「兩物之間的相似性」來作為「間接」暗示的比喻。透過想像、暗示的方式將A物視作B物—儘管A與B本身各自無關,但藉由兩者之間某些幽微而相通的性質、情感或想像,便能迸發出新意。

所以「明喻」和「隱喻」最大的區別是:明喻有強烈的從屬關係,主體明確,但隱喻則否之。以王鷗行(Ocean Vuong)的自傳體小說《此生,你我皆短暫燦爛》(On Earth We’re Briefly Gorgeous)的兩段句子來看:

其一,是一段短小而充滿張力的同性情愫:「我們坐在田邊工具間的屋頂,夏日快結束,但熱氣依舊,襯衫像未蛻之皮黏在身上。」這是明喻。

其二,描寫戰亂、女性、在美國年輕士兵槍口之下的移民者時,生於越南、兩歲隨著母親搬到美國的王鷗行如此寫道:「女人站在自己的一圈尿中。不。她腳底的不是尿,而是真人大小的句點,標記她的句子結束,她還活著。」這是隱喻。

前者藉由暑氣、黏稠的氛圍,能讓人清楚意識到襯衫的狀態(與某種曖昧的官能性);然而,後者所要呈現的幽微處境,幾乎是難以用「具體」所承載的向度。

另一個廣受談論的「隱喻」經典案例,當屬著名的英國文豪、劇作家威廉.莎士比亞(William Shakespeare)在《皆大歡喜》(As You Like It)中的句子:「世界是一座舞台,所有男人和女人只是演戲的人;他們有各自的出場及進場。」(All the world's a stage,/ And all the men and women merely Players;/ They have their exits and their entrances.)第一層隱喻以「舞台」勾勒出世界的輪廓,到了第二層隱喻則將「男人」與「女人」視為舞台的表演者,暗示人類也只不過是穿梭其中(世界)的一員,所謂的「進場」與「出場」同時隱喻了人的生與死。透過隱喻的重重焊接,莎士比亞成功塑造了一種極具說服力的連結。

在一九八○年代,許多語言學家就已經認為,隱喻不只存在於修辭中,其實在人類的普遍思維與日常行為裡,隱喻也無所不在。因為我們所思維、記憶、行動的概念系統,其實本質上就是「隱喻性」的。我們藉由不斷打比方的過程,在許多「相似」裡開創出新的事物,用以認知或者顛覆世界既有的觀點。

自此,對於有志於文學的寫作者來說,如果在路上隨機遇見一個(或是許多個)隱喻:停下來思考,玩耍,甚至互相狩獵,大概也只是再平常不過的事。

007——離題

「這篇作文離題,零分。」

在求學過程中,寫作文最害怕的就是離題,每個段落都要小心翼翼,生怕偏離主題會被打叉扣分。但在文學創作上,「離題」卻不是這麼一回事,甚至卡爾維諾(Italo Calvino)在《給下一輪太平盛世的備忘錄》(Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio)中,大力盛讚離題是文學上的偉大發明之一。

卡爾維諾是怎麼說的呢?我們一起來看看:

在實際生活中,時間是一種財富,我們吝於花用。但在文學的世界裡,時間是一種財富,可以從容自在漫不在意地使用。……「離題」是拖延結局,繁衍作品中之時間的一種策略,一種永不停止的躲避或逃逸。迴避什麼呢? 當然是死亡。

在探討「主題」的條目時(見031頁),我們提到一個核心觀點:在作品中反覆出現的元素往往被視為主題。然而,當談及主題「被推進」時,實際上隱含了一個假設—作品朝向一個明確的終點邁進。這種觀點將寫作視為一場賽跑,作者和其創作似乎被某種無形的力量驅使,一路狂奔直至終點。按此邏輯,一旦到達終點,作品的生命便宣告終止。

然而,若脫離這種線性的追求,我們會發現適時的「離題」,不僅不會削弱作品,反而能賦予其更豐富的層次。這種策略允許作品跳脫原有軌道,探索更廣闊的視野,讓讀者與作品之間建立更為複雜和多維的聯繫。

透過「離題」,作者得以插入新的敘事元素,探討旁支議題,或是深化對人物的描繪。這些元素雖然在第一眼看來可能與主線敘事無關,但實際上豐富了文本的內容,增加了其情感的深度與哲理的探討。這樣的創作策略挑戰了傳統的結構主義觀點(見374頁),認為故事必須沿著一條直線前進,而是提倡一種更為開放、有機的故事發展方式。

例如在《水滸傳》中,我們很輕易的看出主題—官逼民反上梁山,集齊一百零八條好漢。但就在主角之一的宋江被發配江洲服刑時,有這樣一個段落:

宋江孤身一人,心中滿是憂愁,漫步至城外以尋求些許慰藉。偶然間,他來到一家酒樓之前,抬頭便見一塊青布旗幟飄揚,旗杆旁立著一塊刻有蘇東坡親筆「潯陽樓」三字的牌匾,雕檐畫棟,風格古雅。

踏入樓內,宋江選了一個臨江的小閣落座,只見窗外瑞雪,銀白素裹的世界,江面煙波浩渺,酒樓裡豐盛的佳餚如肥羊、嫩雞、釀鵝等,讓他不禁感慨:雖因罪名被貶於此,卻也讓他得以覽賞山川的秀美。同時,他也對自己年過三十,名利未成的生涯感到唏噓,不覺酒意上湧,淚水悄然滑落。

在酒意的驅使下,宋江在白牆上揮毫留詩,隨後又舉杯淺飲幾盅。終究酒力過勁,他踉蹌著步履返回營房,推門而入,隨即倒在床上,一覺睡到天明。

當酒醒之時,宋江已然忘記了昨日在潯陽江樓上的那番題詩之舉。

在《水滸傳》的敘述中,原本宋江懷著不願意背負叛逆之名、渴望過上平靜生活的決心,似乎已將命運的舵轉向了一條看似穩定的航道。然而正當故事進入平靜之際,宋江卻意外地選擇了一條迂迴之路,走向潯陽樓以賞景、飲酒、題詩自遣,暫時忘卻了現實的重擔。

正是這種似乎偏離了主旨的舉動,無意間拉開了小說深層次的發展。醉意之下題詩不僅豐富了故事的情節—這首詩成為了宋江必須反叛朝廷的關鍵—,更岔出了後續諸多事件,使得這部作品生命力更加旺盛,故事分支更多彩。

若我們將閱讀視作是攀登山峰,那遠行的意義不在於達到頂峰。而是在途中呼吸山野的空氣,側耳細聽雀鳥悠揚的鳴唱,感受腳下踩過每一片落葉帶來的獨特觸感。

在這樣的旅程中,登頂竟成了遺憾的終結。反而是那些看似偏離主題的書寫,提供閱讀一條探索未知的新徑,讓旅行得以延續。也印證《給下一輪太平盛世的備忘錄》中,卡爾維諾引述卡羅.李維(Carlo Levi)的說法:

假如直線是命定的、無可避免的兩點之間最短的距離,「偏離」則能將此距離延長;假如偏離變得複雜、糾結、迂迴,或轉變得快速,以至於隱藏了本身的軌跡,誰知道呢—也許死神就找不到我們,也許時間會迷路,或許我們就可以繼續藏匿在我們那不斷變換的隱藏所在。

最佳賣點 : 為初入門文學讀者或有志創作者所寫的文學概念與專業術語詞彙介紹。

以新手讀者與創作者的需求優先,轉化100個常用的文學詞彙,用每則千餘字的言簡意賅入門引介,將它們從「路障」變成「繩梯」,讓人們能暢快探訪文學殿堂。

由年輕寫作者共同編寫,像是學長姊帶帶領入門,最知道新人哪裡會搞不懂,哪裡會需要出手扶一把