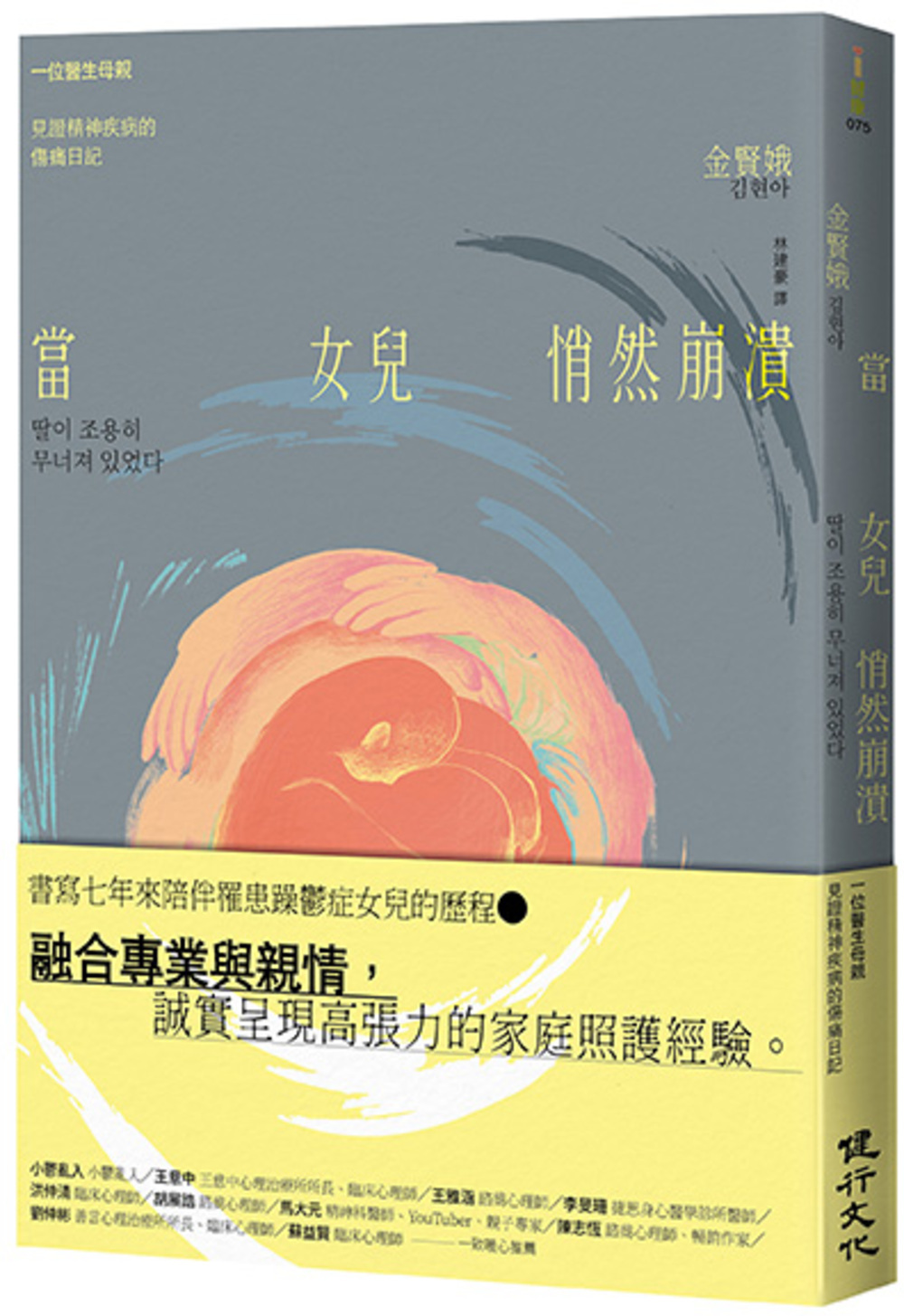

當女兒悄然崩潰: 一位醫生母親見證精神疾病的傷痛日記

| 作者 | 김현아 |

|---|---|

| 出版社 | 健行文化出版事業有限公司 |

| 商品描述 | 當女兒悄然崩潰: 一位醫生母親見證精神疾病的傷痛日記:小鬱亂入/小鬱亂入王意中/王意中心理治療所所長、臨床心理師王雅涵/諮商心理師李旻珊/捷思身心醫學診所醫師洪仲 |

| 作者 | 김현아 |

|---|---|

| 出版社 | 健行文化出版事業有限公司 |

| 商品描述 | 當女兒悄然崩潰: 一位醫生母親見證精神疾病的傷痛日記:小鬱亂入/小鬱亂入王意中/王意中心理治療所所長、臨床心理師王雅涵/諮商心理師李旻珊/捷思身心醫學診所醫師洪仲 |

內容簡介 小鬱亂入/小鬱亂入 王意中/王意中心理治療所所長、臨床心理師 王雅涵/諮商心理師 李旻珊/捷思身心醫學診所醫師 洪仲清/臨床心理師 胡展誥/諮商心理師 馬大元/精神科醫師、YouTuber、親子專家 陳志恆/諮商心理師、暢銷作家 劉仲彬/善言心理治療所所長、臨床心理師 蘇益賢/臨床心理師 一致暖心推薦 這是一位身為母親也是醫師的作者,陪伴罹患躁鬱症女兒七年所記錄下來的真實故事。面對如同在黑暗夜海中摸索前行般的無助與焦慮,她選擇不放棄、不逃避,與女兒並肩度過無數難以預測的日子。透過平實卻深刻的筆觸,作者向所有正在承受精神疾病之苦的患者與家屬傳遞共鳴與安慰,也讓更多人理解:精神疾病並不是該隱藏起來的痛。 書中不僅回顧陪伴歷程,更納入作者多年來為了理解女兒病情所研讀的心理學與精神醫學資料,深入探討社會對精神疾病的誤解與偏見。從如何與患者溝通、面對自殘與自殺傾向的處理方式,到挑選醫療資源的實務建議,皆出自她作為一位「患者家屬」的真實經驗。 這是一本誠實面對家庭困境的生命書寫,也是一部充滿勇氣與行動的陪伴指南,為所有正在與心靈風暴抗衡的你,照亮一盞燈。

各界推薦 為什麼精神疾病患者與其家人都得躲起來承受痛苦呢?何時我們才會想要和患者一起共存,而不是一昧地想要隔離患者呢?本書不只是在講述醫生母親在女兒罹患精神疾病後的心痛歷程,同時也揭露了一般人難以和精神上與自己不同者共處的能力嚴重不足的真實面,這對必須生活在韓國的我們來說是相當嚴厲的鞭策,同時也是尖刻斥責的反省文。 ──認知心理學家金慶日 如果用氣候比喻一個人的心情,雙相情緒障礙症就像是原本晴空萬里在瞬間變成暴風雨一樣,如果晴朗的天氣能持續下去看起來會很舒服,但大地會化為沙漠,暴風雨過後樹木會被連根拔起。女兒連續幾年因為躁鬱症、反覆自殘與恐慌症而住院,身為母親,同時也是一名醫生的作者的心情大概就像是這樣。她研讀相關疾病的資訊努力去理解女兒,秉持著對女兒的愛支撐且向前邁進的過程就像是行走在險峻的石子路旅行一樣,我們是不會輕易被擊倒的強大存在,這是一本讓罹患心境障礙的患者與家人全都能獲得慰藉與勇氣的書。 ──精神健康醫學系專門醫生河智賢

作者介紹 金賢娥 首爾大學醫學系畢業,於首爾大學醫院內科完成專門醫生與專科醫生實習,目前是翰林大學聖心醫院風濕病內科教授,在關節炎領域發表多項論文,累積了具影響力的研究業績。獲得大韓醫學會溫希醫學獎(Wunsch Medical Award)、日本風濕學會年輕醫生獎等在國內或國外的學會皆有獲得獎項,也參加過各種不同的演說。在大韓風濕學會擔任保險理事,執行大韓內科學會政策團的業務,同時也出版了多份醫療政策相關論文。因對現代醫療面對的死亡抱持強烈的疑問,因此著作了《學習死亡的時刻》一書,二○二一年獲選世宗圖書教養類圖書,其他著作有《醫療商業的時代》、《醫生外傳》(共著)等。 七年前第二個女兒被診斷出罹患躁鬱症,因此踏上和先前生活完全不同的軌道上,在明白要理解家人罹患精神疾病是連擁有專業醫學知識的父母親都認為很困難的事實後,為了稍微減少一般人對患者的偏見與標籤,於是便著作本書。希望精神疾病患者與家人全都能從生活的桎梏擺脫痛苦,一定要緊緊握住彼此的手,我認為就算是一般人的渺小聲音和勇氣,也會是讓世界變得更美好的動力。

產品目錄 前言 世界崩潰了 第一年 否認與樂觀 第二年 烏雲 第三年 崩潰的生活 第四年 每個暴風出現的夜晚 第五年 盡全力擁抱疾病 第六年 再次回歸生活 我們都是精神疾病患者 透過神經多樣性看見的世界 結語

| 書名 / | 當女兒悄然崩潰: 一位醫生母親見證精神疾病的傷痛日記 |

|---|---|

| 作者 / | 김현아 |

| 簡介 / | 當女兒悄然崩潰: 一位醫生母親見證精神疾病的傷痛日記:小鬱亂入/小鬱亂入王意中/王意中心理治療所所長、臨床心理師王雅涵/諮商心理師李旻珊/捷思身心醫學診所醫師洪仲 |

| 出版社 / | 健行文化出版事業有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267659304 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267659304 |

| 誠品26碼 / | 2682980465000 |

| 頁數 / | 256 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8×21x1 |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : ★親身書寫七年來陪伴罹患躁鬱症女兒的歷程,融合專業與親情,誠實呈現高張力的家庭照護經驗。★寫給所有與精神困擾奮鬥者與其家人的共鳴之書,鼓勵社會更理解與接納精神疾病。★從母親的實際經驗出發,提供面對自殘、自殺傾向、醫療選擇、溝通方式等具體做法,對同樣處境的家庭有高度參考價值。