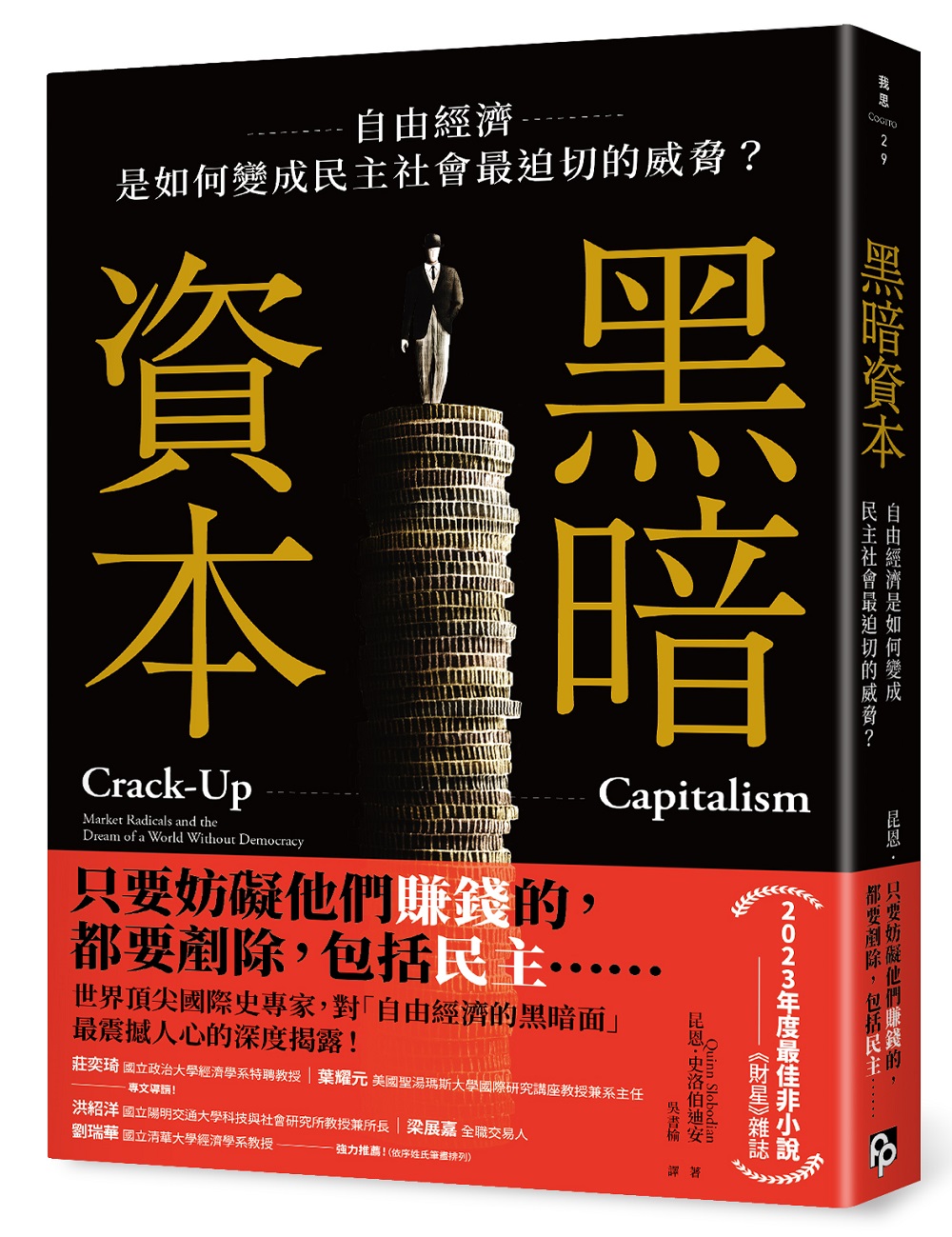

Crack-Up Capitalism: Market Radicals and the Dream of a World Without Democracy

| 作者 | Quinn Slobodian |

|---|---|

| 出版社 | 皇冠文化出版有限公司 |

| 商品描述 | 黑暗資本: 自由經濟, 是如何變成民主社會最迫切的威脅?:世界頂尖國際史專家,對「自由經濟的黑暗面」最震撼人心的深度揭露!《財星》雜誌「2023年度最佳非小說」。雖然讓 |

| 作者 | Quinn Slobodian |

|---|---|

| 出版社 | 皇冠文化出版有限公司 |

| 商品描述 | 黑暗資本: 自由經濟, 是如何變成民主社會最迫切的威脅?:世界頂尖國際史專家,對「自由經濟的黑暗面」最震撼人心的深度揭露!《財星》雜誌「2023年度最佳非小說」。雖然讓 |

內容簡介 世界頂尖國際史專家,對「自由經濟的黑暗面」最震撼人心的深度揭露!《財星》雜誌「2023年度最佳非小說」。雖然讓人不安,但絕對出色。——《紐約時報》【國立政治大學經濟學系特聘教授】莊奕琦【美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任】葉耀元 專文導讀!【國立陽明交通大學科技與社會研究所教授兼所長】洪紹洋【全職交易人】梁展嘉【國立清華大學經濟學系教授】劉瑞華強力推薦!(依姓名筆畫序排列)少數人擁有私人軍隊、大量僕役、甚至暗中控制整個國家……這些現象不是只發生在極權國家,在自由民主國家一樣確實存在。檢視世界地圖,你會看到由國家政體拼成的棋盤,但是,真正的權力實際上並不在這些地方。過去十年,全球化讓世界地圖變得破碎,出現了多種不同的合法空間:自由港、避稅港、經濟特區。這些新式場域為資本家量身打造,而這些人開始相信,自己可以完全逃脫民主政府的監督。世界頂尖國際史專家昆恩.史洛伯迪安引領我們,從1970年代的香港走到種族隔離後期的南非;從美國新南方邦聯到西部的前邊疆地區;從中世紀的倫敦自治市到億萬富翁的金庫,最後進入海洋與戰區,讓世人看到資本家如何一步步實現他們的終極目標:終結民主政權對他們的制衡。《黑暗資本》是兼容經濟史與國際史的扛鼎力作,提供我們看待未來威脅的新視野,透過豐富的細節與發人深省的分析,迫使當代最深藏的金權暗流浮上表面,幫助我們認清迫近的危機,或者,讓我們可以走出一條不同以往的希望之路。【來自全世界的最高讚譽】文筆優雅且論述犀利,強而有力地撂倒了橫衝直撞的新自由主義。——《出版家週刊》以深刻的洞見刺穿國家政體的面紗,揭露資本主義讓人害怕、反民主的傾向。——《寇克斯評論》昆恩.史洛伯迪安幫了我們一個大忙,找出一種需要揭去其面紗的現象……裂隙式資本主義儘管四處散播,儘管支持者滿懷熱情,終將是一條死路。——《衛報》撼動人心……昆恩.史洛伯迪安生動描寫特區,讓我們看到為何再也不能說如今的政治是民主的系統……史洛伯迪安搖醒我們,面對民主的暗潮洶湧:分權是讓民主分崩離析的策略,而不是拯救民主。——《洛杉磯書評》傑出之作,對「民主何去何從」的辯證極有貢獻。——加州大學柏克萊分校政治學榮譽教授、《新自由主義的廢墟》(In the Ruins of Neoliberalism)作者/溫蒂.布朗昆恩.史洛伯迪安寫了一本迷人的書,細數市場激進派純然的傲慢;這群人先是扭轉世界的政治版圖,到了現在更棄守真實世界,為的就是要讓資本主義脫離民主。他用熱情和深刻的見解來說這個重要的故事。——劍橋大學政治經濟學教授、《能源賽局》(Disorder)作者/海倫.湯普森從列支敦斯登到索馬利亞,從香港到矽谷,昆恩.史洛伯迪安的《黑暗資本》揭露了特區如何為資本主義指出逃脫路徑,逃離現代政體的桎梏與民主的制衡。讀來發人深省,堪稱史洛伯迪安傑作《全球主義者》的後繼之作。——哥倫比亞大學經濟史學教授、《崩盤》(Crashed)作者/亞當.圖澤此書一出即是政治經典。昆恩.史洛伯迪安寫出了一部非凡之作,講出資本主義者如何在國家治理之下穿孔鑿洞讓自己更富有,並讓民主自決淪為邊緣。《黑暗資本》書裡講到各式各樣連放在科幻小說裡都顯得奇特的人物,全書寫來充滿生氣自信,引人入勝,再次證明了史洛伯迪安一流新自由主義者史學家的名號,名不虛傳。——耶魯大學法學與歷史學教授、《人道》(Humane)作者/薩繆爾.莫恩

作者介紹 昆恩.史洛伯迪安 Quinn Slobodian作家、歷史學家、思想家。波士頓大學弗雷德里克.S.帕迪全球研究學院的國際史教授。英國《展望》(Prospect)雜誌將他評為世界25位頂尖思想家之一。曾任教於美國衛斯理學院,獲獎的作品《全球主義者》(Globalists),被翻譯成七種語言。他經常替《衛報》、《外交政策》、《異議》(Dissent)、《國家》(Nation)、《新政治家》和《紐約時報》撰稿。現居美國麻州劍橋。譯者介紹吳書榆台大經濟系、英國倫敦大學經濟所畢業,曾任職於公家機關、軟體業擔任研究、企畫與行銷相關工作,目前為自由文字工作者,專職從事筆譯十餘年,以財經、商管、社會、心理為主,用養孩子的心情對待每一本譯作。近期譯作有《阿德勒心理學講義》、《徹底坦率:一種有溫度而真誠的領導》、《經濟學的40堂公開課》、《向上管理‧向下管理》與《經濟學A─Z速查指南》等等。

產品目錄 目錄引言:粉碎地圖第一部 島嶼第一章、兩個、三個,好多個香港第二章、破碎之城第三章、新加坡的解決方案第二部 系出同門第四章、自由意志主義者的班圖斯坦第五章、國家死的好第六章、變裝演出新的中世紀第七章、你私人的列支敦斯登第三部 特許加盟國家第八章、索馬利亞的白人商業氏族第九章、杜拜的法律泡泡圓頂屋第十章、矽谷殖民主義第十一章、元宇宙的雲端國家結語:似水無形致謝

| 書名 / | 黑暗資本: 自由經濟, 是如何變成民主社會最迫切的威脅? |

|---|---|

| 作者 / | Quinn Slobodian |

| 簡介 / | 黑暗資本: 自由經濟, 是如何變成民主社會最迫切的威脅?:世界頂尖國際史專家,對「自由經濟的黑暗面」最震撼人心的深度揭露!《財星》雜誌「2023年度最佳非小說」。雖然讓 |

| 出版社 / | 皇冠文化出版有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267650509 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267650509 |

| 誠品26碼 / | 2682911217005 |

| 頁數 / | 400 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 509 |

| 提供維修 / | 無 |

導讀 : 導讀

探索市場激進與民主解體的隱秘脈絡

國立政治大學經濟學系特聘教授

莊奕琦

自由與民主是人類文明進步的基石和重要動力和精神支柱。自由是尊重人的價值;民主是追求公平正義的公共利益。沒有自由就沒有思想,沒有思想就失去人為萬物之靈的價值,奴役、剝削、壓迫永無止境。自由是人類的解放,保障思想的多樣性,促進文化、藝術和科技的交流與競爭;民主制度是為了社會福祉的公共利益,更是鞏固自由權利的保障。兩者的結合,成為多元文化繁榮與推動社會公平、正義的重要引擎。然而,弔詭的是,兩者間存在二元悖論。

本書強調奉行自由放任的經濟自由,發展出的資本主義,以效率至上,做為快速累積大量財富的途徑。當沒有錢買不到的東西時,自利淪為自私,以鄰為壑的結果,公共利益蕩然無存。因此需要有民主制度來保障個人自由的同時,也要規範自由的界線,以確保公共利益的福祉與穩定的社會秩序。書中的核心論點認為,一些市場激進主義者並非僅僅主張放鬆政府管制,而是積極追求一個完全脫離民主約束的世界。他們認為傳統國家和民主制度中的規範限制了市場的真正自由。因此,這些激進自由主義者試圖設法創造出不受國家法規、免受民主制衡的自由空間,以便使資本主義能夠完全按照其自身邏輯發展。

於是為了規避民主制度的規範,崇尚經濟自由主義至上的資本家,竭盡所能的製造法外之地的自由烏托邦。隨著全球化的不斷推進,傳統的國家邊界和法律體系逐漸被打破或重組。書中舉出許多案例,比如自由港、避稅港、經濟特區等,這些地方成為資本主義實驗室,讓市場規則能夠在無需接受民主監督的情況下自由運作。透過這些「例外區域」,超級資本家得以追求他們夢想中的無國家、無民主、完全市場化的治理形態。作者利用豐富的歷史事件和地緣政治案例,從一九七○年代的香港,到南非末期的種族隔離時代,再到美國南部的新保守主義運動,以及倫敦城內部的金融實驗等,展示了這種極端市場模式如何在不同地區、不同時代出現並演變。這並非個別事件,而是全球經濟與政治轉型過程中出現的一種新常態。

當全球各地成立琳瑯滿目的例外區域,其結果是腐蝕民主的基礎、破壞社會秩序、甚至動搖國本。當市場力量完全脫離國家與民主的約束後,權力與經濟利益會更加集中,進而產生嚴重的不平等和社會撕裂。這種過程不僅有悖於傳統國家的公共責任,也可能為未來全球治理帶來深遠的負面影響。諷刺的是,極端的自由主義結果最後還會反噬毀棄自身。為了取得資本家個人利益的最大化,在這些法外之地遂行的卻是獨裁式的奴役與剝削勞工,實行嚴格的階級統治,使個人自由蕩然無存。

本書挑戰了我們對自由市場自動帶來繁榮與效率的傳統信念,提醒讀者在追求市場自由化和效率的同時,不應忽視民主制度和社會公平的重要性。對未來提出預警:在極端資本主義推動下,人類社會最終是否會失去保障普遍民主與公民權利的基石?本書帶給我們的啟示是,在當前全球化趨勢下民主與市場關係的深入反思,需要重新審視自由與監督的平衡。當市場力量脫離民主約束時,究竟誰能保障公民的權利與社會的公平?

個人認為這種極端自由主義的例外區域,本質上是特立獨行的,是封閉與局限的,它們並不會自然融合,亦即不會逐漸整併乃至吞食整個民主國家、破壞社會秩序。因其影響範圍往往限制在金融、貿易或特定法律領域內,這種模式更多的是在國際競爭中搶奪規範優勢,而非通過政治力量直接顛覆民主結構。套用作者以蕾絲來比喻這些法外飛地,筆者以為它終究只會是鑲嵌在整套衣服邊緣的華麗但空洞的蕾絲邊。

然而,本書忽略了另一個重要的迴力面向。過度的民主,如民粹主義,常以公共利益為名吞蝕了自由的根基。當民主制度內部發生質變、走向民粹主義甚至獨裁化,才是瓦解民主和顛覆公共利益的最大惡魔。那就不再是資本玩法的邊緣實驗,而是直接對公共利益和制度正當性形成內部瓦解。民粹式獨裁通常透過簡化複雜議題、煽動情緒以及強調所謂的人民意志來正當化權力集中,削弱制衡機制和法律規範。這種過程容易讓政治決策風險增大,並導致公民權利被侵蝕。因為當民主淪為民粹工具時,整個政治體系便失去了申訴、抗衡及合作的基礎,最終可能將公共利益置於次要位置,更遑論保障個人的自由。

儘管例外區域與民粹獨裁看似來自不同的機制,但在全球化與民主治理變遷的背景下,兩者也有可能互相影響。一方面,例外區域的存在可能促使一些國家在整體規範與法律約束上的鬆動,甚至為民粹領袖提供了可以仿效或借力的成功樣版;另一方面,民粹獨裁的興起往往削弱了國家對全球市場的監管能力,從某種程度上也會給那些尋求經濟自由、排除民主干預的市場例外區域讓步的空間打開後門。不過真正瓦解民主與損害公共利益的,更多在於從內部腐蝕民主機制的民粹霸權,而非那些相對封閉、追求經濟效益與自由的例外實驗室。

當民主制度因民粹主義而轉向極端集中或獨裁時,那種自上而下的權力侵蝕往往比市場邊界中的孤立試驗帶來更深遠、更危險的破壞。這樣的轉型破壞了民主制度原有的制衡機制和公民參與的基礎,更容易導致政策走向偏頗及對公眾利益的忽略。

民粹式民主容易讓政治競爭變成情緒對抗與零和遊戲,忽略了理性資訊的交流與事實的查核。這種做法使得政治爭執不再是討論如何改善公共政策,而變成一場情緒化的對抗。當這樣的情況持續發生,便可能出現「民主退化」的現象。在缺乏深入辯論和批判精神的環境下,民眾更容易被簡單化的標語與情感動員所左右,進而使得原本豐富多元的公民政治空間縮減為一幕幕極端而零散的行動。這類民粹式行動在一定程度上也會削弱長期政治共識與制度信任。一旦民主淪為民粹,民主制度岌岌可危矣!民粹式的霸凌更易侵害個人自由。

總之,過度的自由會破壞民主的公共利益,但民主制度下的民粹或民主獨裁,反過來也會侵害個人自由,失去自由,一切的文明將倒退,這種二元悖論揭示出自由與秩序、個人權利與公共利益之間難以徹底劃清界線的根本矛盾。過度的市場自由可能會侵蝕公共利益與民主制度的穩定,而民粹或民主獨裁又可能在名曰民意的幌子下壓迫個人的真正自由。要解決這個難題,必須考慮建立一個多層次、相互制衡的制度架構,包括建立堅固的憲政與法治基礎、強化權力分散與制度制衡、培養公民理性與民主文化、推動自我修正的制度彈性與持續改革,讓自由與秩序互相激盪出更成熟的民主治理模式,真正體現自由與民主的人類文明價值。

導讀

到底錯的是資本主義自身、人類的貪念、還是政府對資本主義與人類的貪念的放任呢?

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任

葉耀元

當初收到皇冠出版社的邀請,希望我幫昆恩.史洛伯迪安(Quinn Slobodian)的新書《黑暗資本》(Crack-Up Capitalism: Market Radicals and the Dream of a World Without Democracy)撰寫導讀,我其實充滿了期待。原因有三:其一當然是久仰史洛伯迪安教授在世界史以及資本主義發展史上相關的造詣,可以藉由這個機會拜讀他的大作;其二是因為《黑暗資本》這本書的內容對於我自身在國際關係與國際政治經濟學的教學內容上,可以提供新的素材:其三則是因為在意識形態的左與右上常常被歸類為右派的我,希望從左派的著作中找到彼此可以借鏡學習的部分。不過,在閱讀完這本《黑暗資本》之後,我心裡面卻出現了一個五味雜陳的感覺。

這本書是一個典型的歷史學家的著作,以各個案例為基礎,慢慢將一個龐大的故事與背後的邏輯串起來。要了解本著作的核心論述,就要超越各個案例的敘述,用一個更為宏觀的角度來看《黑暗資本》所希望傳遞的訊息。因為造成黑暗資本〔也就是所謂有錢人(資本家)可以將財富規避到一個不會被課稅、更可以錢滾錢的投資環境大量的累計自身的財富〕存在的原因,其實不是單一國家、單一行為人、甚至是單一個理論原則所造成的,而是三者相輔相成所創造出一個幫助資本家累計財富的天堂。

簡單來說,資本主義假設透過私有化市場的形成,每個人都希望在自由的市場上競爭,以此極大化個人財富的累積。但因為這個遊戲規則很容易造成富者恆富、貧者恆貧,畢竟每個人之間的貧富差距就代表彼此的起跑點距離有多遠。是此,當代國家為了平衡這之間的距離,提出了社會福利制度以及累進稅制,希望在資本主義金字塔的頂端的勝利者可以透過高額的稅金,讓政府進行一定程度的財富重分配。但我們反過來去思考一個簡單的問題,尤其是從實質上要繳納高額稅金的這些富人的角度來思考,為什麼他們辛辛苦苦取得的財富(辛不辛苦都是個人感受,這裡不贅述),要透過政府轉交給窮人呢?有沒有其他的方式,可以讓他們留下這些應繳納給政府的財富呢?

資本主義市場強調的競爭原則,自然而然就會讓人類的貪念越發萌芽。而當這個念頭興起了之後,下一步就是去尋找可以避稅並且錢滾錢的場地。這些「好地方」當然不會從天上掉下來,因為制度的起源是人類,只有人類才可以並且會去制定出符合自己利益的制度。搭配著眾多國家與社會對於資本的渴望,畢竟這些資本可以幫助當地創造更多的商業機會以及工作機會,所以一個由菁英與執政者創制出的「經濟特區」就如雨後春筍般到處萌芽,從英國殖民時期的香港、被政府微觀控制的新加坡、甚或是在虛擬世界中透過虛擬貨幣交易脫離政府干預的市場,就一一地浮現。這就是黑暗資本的遊戲場所,也是富人逃避財富重分配的天堂。

換言之,要讓黑暗資本得以生存,資本主義市場、人性的貪念、以及政府在背後對於前述兩者的支持(不管其原因是政府自己需要資本的投入或是政府本身就是由富人所控制的)。這個邏輯說起來很簡單,但要細部去尋找三者錯綜複雜的關係,以及它們在歷史的推進之下如何創造黑暗資本的天堂,就是史洛伯迪安教授這本《黑暗資本》的工作了。讀者在看完本書之後,應該就可以將我說的框架套用在各個案例,再從中尋找每個「特區」之間的異同。

我開頭的時候說過,看完這本書我自己心裡的感受可以說是五味雜陳,其原因並不是因為我不認同作者的看法,或是本書的分析並不如同我想像中的精彩。真正讓我有複雜心情的原因,是我在看完《黑暗資本》之後,並不知道我到底應該要去批判這些「合乎法治」的黑暗資本天堂,還是應該去思考是否我們應該研擬政策方針來處理這些黑暗資本?因為就現實面來說,黑暗資本是一個資本主義市場、人性的貪念、以及政府在其中推波助瀾的結果。而歷史已經證明了,就算我們想要去干涉這股浪潮,總會出現新的工具(如網路世界與虛擬貨幣)讓黑暗資本得以不同的形式繼續生存。

或許我更想知道的事情是,我們的社會應該要鼓勵所有民眾極大化自己財富的累積,還是應該極大化同理心,進而以他人的利益為己利,不要總是想著「自掃門前雪,休管他人瓦上霜」呢?左派的思維對總體經濟發展自然會有負面影響,但可以讓財富分配更為平等;右派的思維雖然除了可以讓自己持有更多財富,同時間又可以推動整體經濟的發展,但卻會加大社會中的貧富差距。到底哪個方向是正確的?我作為國際關係的學者教書了十餘年,到了今天也還沒辦法在我自己的心中下定奪,但我想這個問題就留給每位讀者在看完這本書之後,自己去思考了。

內文 : 引言:粉碎地圖

如果不用電腦手機查的話,你知道全世界有多少國家嗎?不確定?答案是大約兩百上下,可能多一點或少一點。現在,把時間快轉到二一五○年。到了那時候,全世界有多少國家?比兩百多?還是少一點?如果有一千國會怎樣?如果只有二十國呢?如果是兩個呢?或者,只剩一個?這樣畫出來的地圖意味著怎麼樣的未來?如果這個問題的答案會決定一切,那會怎樣?

二○○九年提出這個思考實驗的人,是四十一歲的創投人彼得.提爾(Peter Thiel)。他靠著創辦PayPal與早期投資臉書(Facebook)賺了一小筆錢,但在金融危機前一年遭到重創。他現在心裡想著一件事:如何逃離徵稅的民主政體。「我再也不相信自由和民主彼此相容,」他寫道,「自由意志主義者(libertarian)的最重要任務,是找到退路逃離所有政治形式。」國家的數目愈多,你就可以有愈多地方放錢,而且,由於擔心嚇走會生金蛋的金雞母,每個國家都愈不可能加稅。「如果想提高自由度,」他說,「就要增加國家的數目。」

提爾提出了一個由數千個政治體構成的世界,這是關於未來會怎麼樣的烏托邦夢想。他沒提到的是,他所描述的未來實際上從很多方面來看已經存在。

標準的全球地圖上顯示的是很不平均的色塊,歐洲和非洲的色塊比較密集,然後慢慢緩和,來到亞洲和北美洲,變成分布面積比較大的色塊。這是大家都很熟悉的世界,我們從小學開始就學這個版本,這也是提爾講到想要逃離的世界:每一片土地都有自己的旗幟、自己的國歌、自己的國家服裝與料理。每幾年,奧運的開幕式就會展現這個版本的世界,一再向我們保證這是一個小小的世界。

但如果我們僅用這幅以各個國家拚起來的地圖來看世界,那就錯了。事實上,學者一再提醒我們,現代世界坑坑疤疤、千瘡百孔、破破爛爛、四分五裂、針扎尖刺。在國家領域之內,還有一些非常態的合法空間、非常態領地與特別管轄區,也有各式各樣的城市國家、避稅港、飛地(enclave)、自由港、高科技園區、免稅區和創新中心。這個由國家組成的世界裡充滿各種特區(zone),而,我們直到現在才要開始理解由這些特區定義的政治現實。

什麼叫一個「特區」?從最基本的來說,「特區」是被一個國家劃分出來的飛地 ,不受一般的規範限制。在這些「特區」的範疇內,國家下放一般的徵稅權力,讓投資人高效地自行決定規則。「特區」是準境外(quasi- extraterritorial)的概念,制度上隸屬於母國,但又與母國截然不同。「特區」有百百款;一位官員算過,至少有八十二種。在各式各樣的「特區」裡,比較有名的有經濟特區、出口加工區和對外貿易區。在政治經濟光譜上的一端,「特區」可以是跨境製造網絡裡的節點;這種「特區」通常用加刺鐵絲網圍起來,是支付低薪從事生產製造的場域。在另一端,有另一種版本的「特區」:讓跨國企業藏匿獲利的避稅港。經濟學家加柏列.祖克曼(Gabriel Zucman)把這些被藏起來的利潤稱之為國家的隱藏財富(hidden wealth of nations)。企業把利潤放到這些低稅率甚至零稅率管轄區,讓光是美國一國,一年就損失了七百億美元;這類境外避稅區大約握有全世界八.七兆美元的財富。在加勒比海某些小島,註冊在案的企業數目還多過當地居民人數。歐巴馬(Barack Obama)第一次參選美國總統時,點名開曼群島(Cayman Islands)的阿格蘭屋(Ugland House),在這棟大樓裡登記了一萬兩千家企業。他說:「此地要不就是史上最大型的建築物,要不就是最大型的稅務詐騙。」事實上,這麼做完全合法,在全球金融體系下再尋常不過了。

全世界有超過五千四百個「特區」,比提爾幻想中構成未來世界的千個政治體制多很多。光是前十年,就出現了一千個新的「特區」,有些區不比一座工廠或倉儲大多少,是全球市場物流迴路上的一個轉接點,或是一個用來儲存、組裝或精修產品以避開關稅的地方。有些則是超大型城市專案,例如南韓的松島新都(New Songdo City)松島國際商業區;沙烏地阿拉伯的新未來城(Neom);還有日本的藤澤市(Fujisawa),這裡像是私有的城邦,根據自己的規定運作。二○二一年,美國內華達州的議員提出了一個類似概念,指出他們或許可以讓遷到該州的企業自訂法律,回歸一世紀以前的企業城(company town),只是轉個彎改名為「創新特區」。在英國,保守黨政府為了在脫歐(Brexit)之後「提振」去工業化的北方,提出了一套以一連串的免稅區和自由港為重點的計畫。這套計畫的狂想目標是什麼?和杜拜一九八五年成立的傑貝阿里自由貿易區(Jebel Ali Free Zone)一較高下;在杜拜此區,企業享有五十年的免稅假期(tax holiday),還可以取得海外勞工,用簡陋宿舍安置他們,並支付連英國最低工資都不到的薪資就好。

我以穿孔為比喻來講資本主義的運作方式:在國家體制的領土中打洞,創造適用法律不同而且通常不受民主監督的例外特區。哲學家格列瓦.薩瑪友(Grégoire Chamayou)還有另一個比喻,他用一項天牛的專門技能來比喻各種私有化專案:從內部啃食,破壞社會架構。我們可以再去看另一個比喻:把紗線織在一起並在當中留空隙,就成了一片蕾絲,最後呈現的花樣,是空白處襯托出來的樣子,業內人士稱為挖空花樣織法(voided patterning)。要理解世界經濟,就需要學著去看懂空掉的部分。

全世界的各種特區多數都在亞洲、拉丁美洲和非洲,光中國就有近半數;歐洲和北美加起來不到10%。然而,之後我們會看到,某些最大力支持這類特區的人士都在西方,這些人大力鼓吹用特區來做我稱之為微定序(micro-ordering)的實驗,白話來說,也就是設立小規模的另類政治體制安排。支持特區的人指出,透過脫離與分裂,在國家之內與之外創造不受拘束的自由領地,對其他體制展現教化與示範效果,或可達成自由市場的烏托邦。一九八二年時,美國傳統基金會(Heritage Foundation)的史都華.巴特勒(Stuart Butler)寫道:「 因地制宜的自由可以腐蝕掉周邊不自由體制的基礎。」推動這類穿孔行動的人誇張地自命為「右派的游擊隊」(guerrillas of the Right),透過成立一個又一個特區,收復並解構國家體制。理論說,當資本流入新的低稅率、無規範特區,原本不肯妥協的經濟體就會被迫仿效這些例外狀況。這些從小規模啟動的特區,變成最終的體制新模式。

本書要講一個我稱之為裂隙式資本主義的故事。這個詞,既可以用來描述過去四十年來,民間為了追求利潤與經濟安全,在各個心甘情願的政府配合之下,這個世界陷入的種種雜亂無章,同時也指稱一種審慎的意識形態。裂隙式資本主義這張標籤說的既是世界運作的方式,也是某些特定人士希望繼續導引世界改變的方向。這個詞描述的世界既比過去更緊密聯繫,分裂也更嚴重。裂隙式資本主義者察覺到信號發現社會契約出現變化,便自問他們能否加快分解的動態,並從中獲利。這一群人都是學生,學的是美國作家蘭諾.絲薇佛(Lionel Shriver)在她二○一六年的小說《下顎》(The Mandibles)裡講的「最近萌生的新一類末日經濟學」。

「特區」不僅出現在外面的世界裡,創造特區這種事,一般人家的屋簷下就有。對多數人來說,創造特區指的不是完全脫離或創建新體制,不是去掌握最大的權力,而是展現一些小小的拒絕行為,慢慢累加。有一個市場激進派人士說這叫軟脫離(soft secession)。我們有很多種方法脫離國家,比方說讓小孩離開公立學校、把法定貨幣換成黃金或加密貨幣、搬遷到稅率比較低的地方、取得第二本護照或移居到避稅港。我們可以搬進有門禁的社區並創造小型的私有政府,藉此脫離國家(很多人也確實這麼做了)。在新的千禧年之前,美國南部與西部約有一半的新開發案都是有門禁的總體規劃社區。圍起來的飛地是全球性的現象,從奈及利亞的拉格斯(Lagos)到阿根廷的布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)都有。在印度,有門禁的社區開始透過安裝柵欄占有公共道路,之後更變成圍繞著經濟特區聚集在一起的虛華總體營造「殖民地」。

一位曾為彼得.提爾效命的創投業者發明了一個很妙的詞彙來說明這種軟脫離,他說這叫下拋(underthrow)。他認為,最好的政治模式就是企業,我們可以選擇要不要成為顧客。不喜歡某個商品,就去別的地方買。沒有人會要求我們什麼,我們也不覺得對誰特別有責任。以半世紀前的經濟學家阿爾伯特.赫緒曼(Albert Hirschman)提出的古典二分法來說,我們仰賴的是叛離(exit)而非抗議(voice)。

每有一家企業用掛著黃銅招牌的瑞士或加勒比海公司藏起利潤,每有一次人民為了放牧權和聯邦機構對峙,每有一位被聘來負責巡邏、監禁與突襲的警衛保全、包商或傭兵,這每一種軟脫離行動,都是特區的又一次小小勝利,是整個社會裡的另一個小洞。當我們放棄共同責任,會有些人從中獲得最豐厚的利益,這些人就鼓勵我們生活在特區裡。百年前,強盜富豪(robber baron)建立了公共圖書館,如今,大亨建造的是太空船。本書要講的這段歷史,是近代與我們深陷麻煩的現在:億萬富翁想著如何逃避國家體制,對「公共」這個概念深惡痛絕。本書要講的故事是這些人如何費時幾十年,在社會體制裡鑿出了洞,退出、脫離、背叛整個社會。

要理解裂隙式資本主義有何重要,我們要先往後退一步,回想一下過去幾十年學者不斷在講的大事。一九八九年十一月九日柏林圍牆(Berlin Wall)倒塌,開啟了全球化紀元。布魯斯.史特林(Bruce Sterling)在他自己的小說《網中群島》(Islands in the Net)提出了一個高度緊密相連版的世界:「全世界都裹在一張網裡,是一套全球性的神經系統,是數據世界的八爪魚。」最主要的想像畫面是連結方式:藍色的雷射束線把全世界最偏遠的地方都連起來了,變成一整串的交換機,當中的流動很順暢。當時的趨勢就是互聯互通:幾年之內,各種機構組織紛紛成立,比方說世界貿易組織(World Trade Organization)、歐盟(European Union)和北美自由貿易協定(North American Free Trade Agreement)等等。但如果你貼近看的話,也會發現同時間還有另一條線,這條線上呈現的分裂,不輸給整合。一九九○年兩德統一,但隔年蘇聯解體。歐盟成立之時,南斯拉夫(Yugoslavia)分裂。索馬利亞(Somalia)陷入內戰,十餘年都沒有中央政府。

隨著冷戰(Cold War)結束,新藩籬取代了舊障礙。商品與貨幣得以自由流動,但人不行。世界各地豎起了高牆。有人估計,全世界有超過一萬英里(約一萬六千公里)的邊界都有路障加固。一九九○年,美國在聖地牙哥(San Diego)裝上了第一道邊界圍籬。柯林頓總統(President Bill Clinton)鬆綁北美的貿易,但授權執行守門人行動(Operation Gatekeeper),進一步強化南境邊界。柏林圍牆倒下後兩個月,BBC播出一個戲劇節目《向前走》(The March),講述的是一個蘇丹人召集了一群因為戰爭和貧窮而流離失所的人,跨越北非走向歐洲。最後一個畫面是浩浩蕩蕩的隊伍抵達西班牙南部一個度假小鎮,爬上一堵有武裝部隊鎮守的城牆,頭上則有直升機盤旋。一個戴著邁阿密海豚隊(Miami Dolphins)帽子的非洲少年被士兵槍殺,死在海灘上,象徵了世界主義的承諾破滅。光是二○一四這一年,就有超過兩萬四千人為了試著逃到歐洲而命喪大海。全球化是向心力,也是離心力,把所有人都綁在一起,同時也把我們扯開。

本書以一九九○年代為主體,這是一個政治分裂嚴重性遭到低估的時期,也是對國家與後國家的想像遭受嚴酷考驗的時期。我們必須把要講的這十年(這十年基本上以更廣泛的整合和更大型的經濟聯盟為導向)間的故事翻過來看,才能顯露出分離主義者的能量有多深,人們對微定序的實驗又有多狂熱。一九八九年政治科學家法蘭西斯.福山(Francis Fukuyama)推測將出現「歷史終結」(the end of history),他的意思是這個世界以自由民主模式為核心聚合,而且成為只有單一模式、不會遭遇任何競爭的安排全球秩序體制:一個單一的全球性經濟體,裡面仍有國家體制,每一個國家都有疆界,並保有自決,但透過國際公法緊密相連。然而,進行中的全球化資本主義演變改變了這幅樣貌。帝國終結與共產主義走到盡頭,催生出一群新的主權國家體制,另一種政治型態也正在成形。自一九九○年代開始,新式的「特區」實體便如火如荼加入了國家體制的行列,直到今日。

「特區」幫助我們重新思考全球化:全球化是打破世界地圖,變成學者口中所說的「境外列島經濟體」(archipelago economy of offshore),各個地區進入了一場永遠的競爭賽局,爭取到處走走看看的客戶、存款人和投資人。托瑪.皮凱提(Thomas Piketty)和伊曼紐爾.賽斯(Emmanuel Saez)做出石破天驚的研究,巴拿馬文件(Panama Papers)和天堂文件(Paradise Papers)也揭露了讓人下巴都掉下來的內容,在這些之後,我們才開始慢慢更深入理解一種很特別的特區:避稅港。把這種特區視為「儲藏財富」的方法當然是沒錯,但也不僅是這樣而已;我們必須理解,對市場激進主義者而言,這種特區不僅是達成經濟目的的手段,還激發了全球整體政治重整。

避稅港對右派資本主義者來說,有很多好用的功能。避稅港這個幽靈,搭配資本出逃的威脅,對西歐與北美現有的社會體制來說,等同於一種勒索。避稅區也是一種替代性的想法,挑戰現代政權共同想像的核心,相信少了民主,資本主義也可以存在。兩德統一時,政治哲學家雷蒙.普蘭特(Raymond Plant)觀察到「由於共產主義在東歐垮台,有人就認為資本主義和民主間的關係明顯之至,但事實上差的遠了;而且,有些在理性面向來最大力支持自由市場論證的人,現在相當擔心市場與民主之間的關係。」他指出「他們的論點是,在西方社會長成的民主,可能不利於壯大與維護市場。」有些人認為,像香港這種長期的化外之境殖民地,南非種族隔離時代的黑人家園(homeland)以及阿拉伯半島的專制主義飛地,都證明了政治自由實際上反而可能有損經濟自由。

不民主的資本主義,這個概念流傳的範圍比我們想像中更廣大。川普總統(President Donald Trump)的首席經濟顧問兼聯邦準備理事會(Federal Reserve Board)被提名人史蒂芬.摩爾(Stephen Moore),長久以來就是美國傳統基金會的研究員,也是右翼主流的知識分子,他就坦白說了:「資本主義的重要性遠高於民主,我甚至不那麼相信民主。」這話可不是爛笑話或是隨便講講,而是一個謹慎建構出來的立場,過去五十年來已經默默地向前推進,形塑了我們的法律、制度和政治抱負的高度。

粉碎世界地圖並非一夕之間便成事;背後一直有人不遺餘力鼓動推廣。本書要講的,是在提爾之前與之後的那些人;他們看到了裂縫,大聲叫好。冷戰結束後,他們提出讓人意外的想法:資本主義或許早已在不知不覺間消失了。社會民主的超國家體制(superstate)填補了共產主義留下的空缺,政府支出只增不減。資本主義要得到真正勝利,必須更進一步。歷史終點處的局面如果不是在自由民主條件下存在的兩千餘個國家,而是幾萬個彼此競爭的各式各樣政治體制管轄區,那會如何?一位市場激進派人士就說了:「過去兩百年最強大的政治趨勢是政體權力集中化,如果二十一世紀捲土重來,那會如何?」如果我們需要創立新社會,那會如何?

一九七○年代開始,「特區」成為時髦的替代品,取代了大眾民主的混亂與笨重國家政體的蔓生膨脹。本書要講的主要思想家,他們信奉分離主義,而不是全球主義。這本書追蹤全球這群市場激進主義者,檢視他們半世紀以來尋找理想資本主義容身處的足跡。這趟旅程從香港到倫敦碼頭區(London Docklands)再到城市國家新加坡,從後種族隔離時代的南非到美國新南方邦聯(neo-Confederate)與美國西部的前邊疆地區(frontier),從非洲之角(Horn of Africa)的戰爭去到杜拜與全世界最小的小島,最後再到虛擬疆界元宇宙(metaverse)。支持分離是資本主義的人想望的是一種新的烏托邦:一座敏捷、永遠有行動力的資本主義堡壘,不會被尋求更平等的現在與未來的平民老百姓染指。

最佳賣點 : 只要妨礙他們賺錢的,

都要剷除,包括民主……