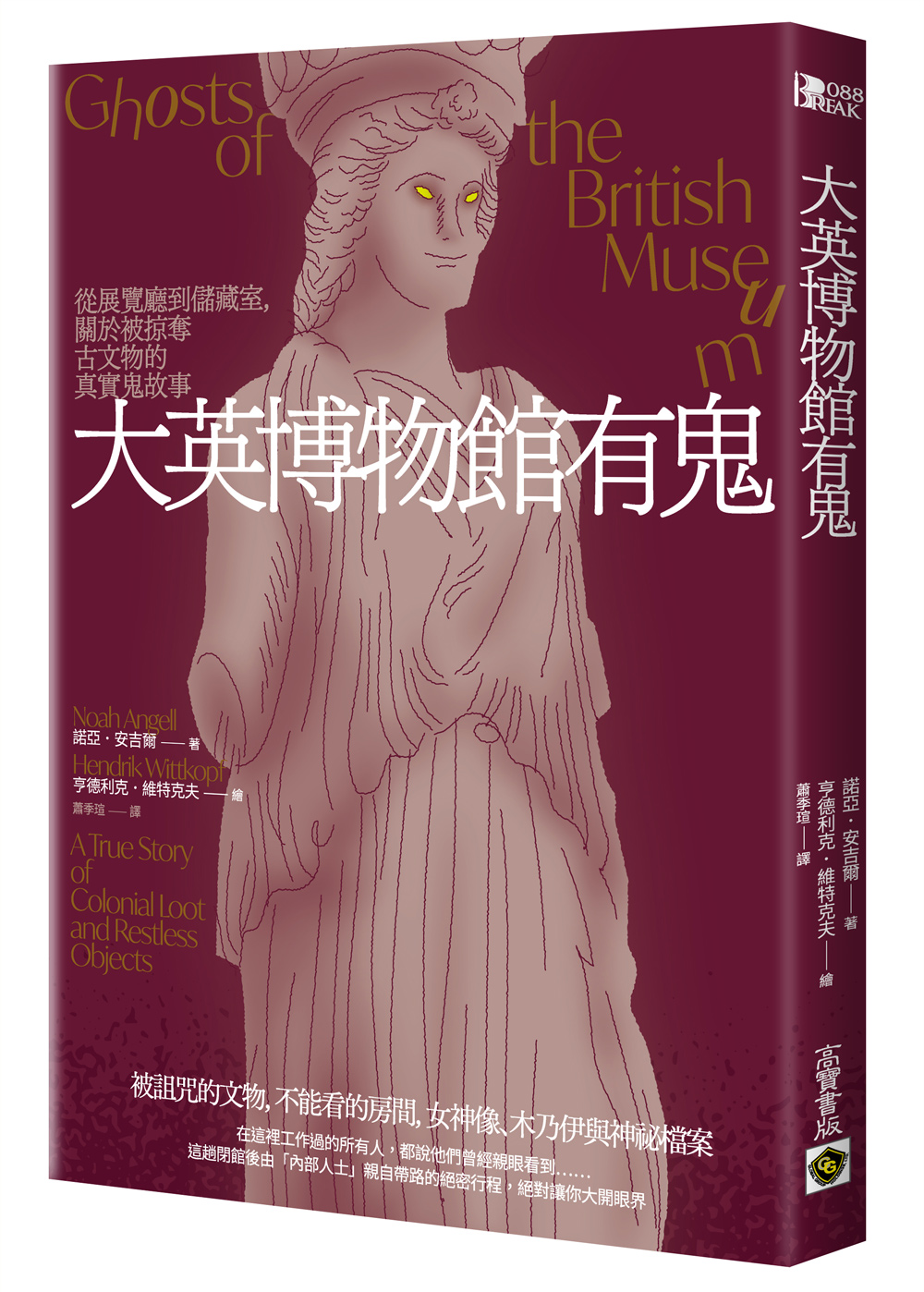

Ghosts of the British Museum: A True Story of Colonial Loot and Restless Objects

| 作者 | Noah Angell |

|---|---|

| 出版社 | 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 |

| 商品描述 | 大英博物館有鬼: 從展覽廳到儲藏室, 關於被掠奪古文物的真實鬼故事:被詛咒的文物,不能看的房間,女神像、木乃伊與神祕檔案在這裡工作過的所有人,都說他們曾經親眼看到… |

| 作者 | Noah Angell |

|---|---|

| 出版社 | 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 |

| 商品描述 | 大英博物館有鬼: 從展覽廳到儲藏室, 關於被掠奪古文物的真實鬼故事:被詛咒的文物,不能看的房間,女神像、木乃伊與神祕檔案在這裡工作過的所有人,都說他們曾經親眼看到… |

內容簡介 被詛咒的文物,不能看的房間,女神像、木乃伊與神祕檔案 在這裡工作過的所有人,都說他們曾經親眼看到…… 這趟閉館後由「內部人士」親自帶路的絕密行程,絕對讓你大開眼界 你是說,博物館裡鬧鬼嗎? 沉迷於鬼故事的藝術家一頭鑽進了博物館,試圖從充滿戒備的館員口中挖掘出流傳已久的幽靈真相。大英博物館的幽靈騷動流傳已久,館方高層嚴令禁止洩漏內情,然而負責巡邏的夜間保全和文物管理員有話要說。 在這個孕育鬼魂的地方,死亡只是開始 物品就和人類一樣,承載了記憶、情緒、聲音、靈魂。博物館內的藏品承載著歷史的幽靈,被強行扣留在展示櫃中,深夜闖入展廳的人們若不遵循守則,就會被捲入這場無盡的騷亂之中。 大英博物館的幽靈將故事敘述、民間傳說和歷史融為一體,深入挖掘人類歷史鮮為人知的過去,並揭開了世界上最古老的國家博物館作為一個持續衝突場所的面紗。在那裡,不安分的物品被違背自己的意願扣留,而進入其中的人類,很可能在不經意間目擊這場動盪。 博物館員的夜間守則 .穿過強風吹拂的幽靈船墓時,小心不要成為被帶走的人 .路過木乃伊要記得打招呼,有禮貌地問他今天過得如何 .不要觸碰夜之女王浮雕,如果你在它附近感到渾身發涼,盡快遠離 .不要輕易移動塞赫美特神像,它必須看守大門和自己的同胞 .聽見海之女神廟展廳穹頂傳出音樂聲時,不要跟著哼唱

作者介紹 【作者簡介】諾亞.安吉爾 Noah Angell他是一位作家和藝術家,以講故事和歌曲等口頭傳播形式進行他的工作。諾亞常年與各國博物館如挪威北部的極地博物館合作,同時在北卡羅來納州製作一部關於福音歌手康妮・B的紀錄片「steadman」,並在倫敦收集了大英博物館鬼魂的故事。【繪者簡介】亨德利克.維特克夫 Hendrik Wittkopf藝術工作者,曾在慕尼黑美術學院學習,目前在倫敦生活和工作。個人頁面:https: hendrikwittkopf.com 【譯者簡介】蕭季瑄倫敦大學亞非學院(SOAS)社會人類學碩士。鍾情學習語言、文化,熱愛旅遊,享受置身異地時交融的陌生感與熟悉感。譯有《私人圖書館員》、《少年小樹之歌》、《被害人》等書。

產品目錄 前言1. 大英博物館的幽靈2. 誰是薩頓胡的主人?3. 無盡之夜4. 石頭錄音帶理論的「無盡的血腥長廊」5. 她看守大門6. 幽暗牢房之歌7. 地下室鬼魂之屋8. 封閉的蛇廳9. 啟蒙時代藝廊的假門10. 混雜的鬼魂們11. 儲藏間:被遺忘者的領域結語後記謝詞註釋

| 書名 / | 大英博物館有鬼: 從展覽廳到儲藏室, 關於被掠奪古文物的真實鬼故事 |

|---|---|

| 作者 / | Noah Angell |

| 簡介 / | 大英博物館有鬼: 從展覽廳到儲藏室, 關於被掠奪古文物的真實鬼故事:被詛咒的文物,不能看的房間,女神像、木乃伊與神祕檔案在這裡工作過的所有人,都說他們曾經親眼看到… |

| 出版社 / | 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 |

| ISBN13 / | 9786264023139 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786264023139 |

| 誠品26碼 / | 2682972618001 |

| 頁數 / | 256 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21CM |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 一切始於酒吧──喬治王子酒吧,或是當地人口中的「喬治」,坐落在連接東倫敦達爾斯頓和倫敦菲爾茲社區那條狹窄、綠樹成蔭的後街的密集店家之中。那時正值二〇〇五年夏日,我參加了朋友的生日酒會。除了當時和我共事的策展人之外,我一個人都不認識,且現場的音響效果搞得我聽不見任何其他聲音。剛剛被介紹給我的那桌陌生人,正在模擬一則顯然非常振奮人心的故事。我不知所措,只能微笑以對,一邊努力突破酒吧裡含糊不清的雜音、哄然的大笑聲,再加上玻璃杯的叮噹作響及飲料擺上桌的敲擊聲。我完全聽不見任何一句話。

我必須搞清楚什麼事情能讓所有人聚集在桌子周圍,全神貫注地大笑,且仔細聆聽展開的奇聞漫談的每個細節。我放棄了糟糕的讀脣語術,轉而詢問朋友他們在說些什麼。她笑著回答,「我們一起上大學,一起唸書的時候,全都在大英博物館工作。他們在講鬼故事。」

聽起來挺古怪的。我想確定自己有沒有理解錯誤;搞不好我的耳朵還沒有回覆正常狀態。「妳是說,博物館裡面鬧鬼嗎?」她直視著我的雙眼點點頭。我沒有插話。我不想麻煩坐在桌邊的人把故事重講一次,他們似乎聊得很開心。終於適應酒吧裡的噪音後,我決意要快點搞懂這些故事。

時至今日,我已經在倫敦生活了十年,卻從未踏進過大英博物館。以前的我是個天真的新來者,誤以為大英博物館裡頭滿是純粹英國本地的藏品。後來我明白了,實情並非如此,但無論如何,我都跟大多數明智的人一樣,傾向於避開成群湧現的遊客。我在華盛頓特區一間博物館工作過六年,隨後也以參展藝術家的身份遊歷四處,但我一向不太喜歡博物館。它們聞起來有股淡淡的死亡氣息,且天知道這世界已經夠多死亡相關的東西了,所以出於一些微不足道的原因,我還沒有抽時間去參觀。

那時候,我的直覺認爲數量肯定有限──大概有六則大英博物館裡人盡皆知的鬼故事,這些故事被口耳相傳,將它們記錄下來將是一件很簡單的任務。此時,我的藝術實踐根植於對口述文化的研究──歌曲、講故事等等。關於密紋唱片,我有數百個田野調查實地錄音,且也開始涉足聲音檔案。此外,我也開始對採訪的形式深感著迷──我留意採訪者顯露出無知的方式、頻繁得沈默不語,以及當他們決定吐露訊息時,受訪者隱藏了哪些資訊,反之亦然。我認為,重述這些鬼故事的過程中,可能會產生一些有趣的變異。我開始四處打聽,看看哪些人和博物館有關聯。

關於這點,我應該要稍微回顧一下,告訴你我來自哪裡,以及我的早年經歷如何幫助我準備搜集大英博物館的鬼故事。

我出生於北卡羅萊納州,那是一片幽魂橫行的土地,在那裡,講述鬼故事是一種描繪這片大地的痛苦方式,也是一種向那些已經逝去,但仍與我們同在的人致敬的方式。

羅阿諾克島位於現在的北卡羅萊納州東北部,於一五八四年成為英國在北美洲的第一個殖民地。不論用什麼標準衡量,這片失落的殖民地都是一場災難。所有人都消失不見了,可能是因為饑餓、被同化、衝突或是其中幾種的組合──沒有人知道原因究竟為何。

「卡羅萊納」一詞源於卡羅勒斯(Carolus),也就是拉丁文中的查爾斯(Charles),用以紀念國王查理一世(一六二五至一六四九年)。當時英國人認為法國和西班牙人沒有聲稱擁有主權的所有土地,都是未分化領土的一部分,這些領地有點反常地根據「童貞女王」伊莉莎白一世(一五五八至一六〇三年)被命名,被稱為維吉尼亞州。殖民思想經常色情化未被征服的土地,將之類比為女性的身體,只等著被侵襲、被無情開採其中蘊含的所有價值。不用說,許多早已居住在此的原住民並不承認維吉尼亞州。

他們沒有理由關心這些奇怪且遠在他方的英國君王,也沒有理由理會那些戀愛經驗不足的故事。

最初,美利堅合眾國的建立,是英國的一項殖民計畫──隨著英國建立十三個奴隸制州,種植園成為了該國新興基礎建設的骨幹。種植園制度之所以能維持,是依靠令人咋舌的暴力──酷刑、性虐待、頻率高到令人頭昏眼花的殺戮,甚至是更加聳動的虐待方式。種植園主一直扮演著老闆的角色,盛裝打扮、縱情暢飲、刷刷刷地數錢。

漢斯˙斯隆(Hans Sloane)的藏品構成了大英博物館的核心,他也是一名種植園主。他的財富大部分來自牙買加的甘蔗種植園。穿梭於大英博物館內時,我從未忘記這一事實。種植園主並非字面上的意思──他們並沒有種植該死的任何一樣東西,而是在作物收成時唯一能看見利潤的人。要是沒有奴役勞工、沒有壓榨被奴役者的知識,或是沒有殘酷地破壞和重新配置維持人類億萬年的生態系統,斯隆就不可能於十八世紀瘋狂累積財富。

種植園邊界之外,根據種植園主的利益,警務制度以及其它法外形式的私刑與聚眾暴亂隨之誕生,確保天生自由或是用金錢換來自由的黑人,即便在強烈的命運逆潮中拒絕前進一步,最終也會被拉回種植園。內戰之前,貧困的白人經常因為佔用公共空間而遭逮捕,罪名是流浪、遊蕩以及在公眾場合酗酒。種植園主害怕窮人們──貧窮的白人、原住民和受奴役或是自由的黑人──結盟,推翻他們的財富所依賴的體系。

我母親的家族是貧窮的愛爾蘭人,他們可能是在十九世紀的大饑荒時期來到這裡的──我已故祖父的祖父母是東卡羅萊納州的佃農,這幾乎是人們記憶中最久遠的一件事情。我父親那邊是來自北方的貴格會教徒;他們離開將他們視為褻瀆者、威脅到政治秩序的英格蘭,如此便能夠和平地在聚會所相聚。貴格會教徒反對奴隸制的聲音越來越強烈,且經常實際與廢奴主義者結盟。大約五歲的時候,我就意識到雖然自己的膚色不黑,但也不能算是經常光顧鄉村俱樂部和名媛舞會的種植園主人的後裔。在我學會加減乘除之前,就明白我唯一知道的世界是由災難所建構。自此之後,我一直在努力弄清楚到底發生了什麼事。

身為一個成年人,在倫敦居住多年且更了解英國文化及政治之後,有時候我會發現,將北卡羅萊納理解並描述為一塊「前」殖民地,這件事情引人深思,因為它仍然受到殖民時代的暴力及其倖存的機構和執行者的影響。舉例來說,今日,當我們在美國看見警察殺害無辜、手無寸鐵的人們,尤其是黑人時,我們就會想到巡邏隊,也就是武裝奴隸巡邏隊,他們是美國警察的原型,首要責任是維持種植園制度並保護私有財產,而非保衛人類性命。許多方面看來,這些法外殺戮都可以被視為英國實施的種植園制度的遺留物。當我說種植園制度是國家基礎建設的基石時,不僅僅是指經濟和法律層面,還有──這一點至關重要──精神層面。即使是動產奴隸制度廢除之後,種植園依舊內化於心且難以撼動,它不僅存在於北卡羅萊納人民的集體記憶、他們對這片土地的了解之中,也深植於國家的精神之內。

一七八六年,摩西˙格蘭迪出生於北卡羅萊納州的卡姆登區,一出生便為他人奴隸,後來成為著名的廢奴主義者。他描述道,當母親年老體衰,「筋疲力竭」且失明而無法耕種時,被扔在大沼澤地的樹林裡自生自滅。天黑後他會送食物過去,在那裡會聽見母親、其他患有關節炎及被遺棄的年長者的哭聲,和森林內周遭的聲音混雜在了一起。面臨著返回種植園的無盡威脅,許多試圖脫離奴隸制的人會和這些逃亡黑奴一樣,在這片樹林裡生活數年,生孩子、從水坑中撈水,過濾掉蝌蚪後喝下,且會秘密地拾荒,種植園的懲罰凌駕於死亡,且會讓嬰兒也遭受奴役。

第一場雨並不會沖走如此創傷。在樹林地面的沈積物中,在不久前偽裝成臨時洞穴的破碎樹蔭和枯葉中,過往痛苦的餘燼依舊閃閃發亮。在我最早的記憶之中,我記得這片土地有一種深深的不安感,一種痛苦的感覺,難以與北卡羅萊納州富饒、絢爛的自然美景和諧共存。

二〇一六年我在東卡羅萊納時,晚上在橡島騎腳踏車。在晚潮退落的夜晚,我會在半夜左右走下甫被海水凝固的沙灘,原先的海浪退回到了大西洋,這座島嶼熟睡時,我就在世界邊緣的黑暗中前行。回家途中,我騎車經過一片長長的樹林。在那裡,我腦中浮現了一幅生動的畫面,並意識到自己多年來每次來到橡島,都會有相同的印象,並且總會將它驅逐出腦海。那是一幅有個人從樹林裡跑出來的畫面,那人用盡全身的力量以雙手揮舞著斧頭,彷彿要把我的頭顱劈開。迄今為止,這不是我在其它地方會想到的事情。我問自己這是否純屬幻想──腦袋瓜被劈開可不是我樂意幻想的事情──或許這個畫面背後,含有某種現實。我像是冥想一般,專注於這幅畫面上,希望能理解背後是否有重要的含義。我試圖掌控它,嘗試的時間越長,我就越感糟糕,所以我就不理它了,加快了踩踏板前進的速度。

離開橡島後幾天,我告訴母親有個揮舞斧頭的男人從樹林裡跑出來,這令我感覺很不安。她說那是史萬家的人,他們仍然居住在當地,且喜歡提醒人們他們曾經擁有半座島嶼,過去他們利用奴隸經營松節油營地,但內戰結束之後,他們失去了一切──財產和事業。

松節油是透過蒸餾活長葉松的樹脂製成,用斧頭將松樹砍出一個V字形,樹液便會流出,接著由海軍工人在別處集中並蒸餾。斧頭的畫面隨即冒了出來──在幾片蔓生的松節油營地中,斧頭不停揮舞、劈砍,碎片在陽光、透出蛾影的油燈,還有月色的照耀下飛舞。爆發衝突時,只要斧頭沒有移動,就位在伸手可及的地方。

所以說,也許我曾經經歷過來自遙遠過去的斧頭的強烈閃光。一八二六年橡島被設立為城鎮之前,一直被視為野生動物保護區,這背後可能意味著毫無限制的剝削,而沒有人會聽見槍響。「斧頭男」可能是個發瘋的工頭,殺害一名工人以訓誡所有人,或是想逃避支付薪水,也有可能是一位反抗的松節油勞工。我較傾向於前者,但也不是很確定。大約五十年前島上才鋪設道路,如今,許多房屋正在建設中,因此對我來說,古老的靈魂與能量可能被喚醒了,這麼想是有道理的。我唯一能確定的是,我確實看見,也感覺到了某個東西,而這不是我第一次,也非最後一次在橡島上踩著踏板進入一場無聲的戰爭中。

孩提時代,在泥地中玩耍時發現內戰時期美洲原住民的箭鏃和步槍彈藥並不罕見。我尚未完全定型的手指抹掉覆蓋步槍彈頭的泥土,顯現了一顆形狀扭曲的金屬團狀物,這樣的形狀說明它們貫穿了某個東西──也就是說,很有可能殺死了某個人。超過五十萬人喪命於美國內戰。老維吉尼亞再也不會被搞混成處女地了。縱使人類的視網膜看不見滲入大地之母土壤深處的鮮血,她終究被無可挽回地玷污了。戰爭爆發時,英國王室早已離開美國,並以特有的方式擺脫了這一切。

隨著年紀增長,我不再那麼堅持考古證據,而是逐漸著重於口述傳統的研究,如此增廣了我藝術家工作的見聞。北卡羅萊納擁有大量通俗音樂和街談巷語,至今仍是廣為流傳、活著的傳統。這些包括了田野吟唱、反覆的菸草拍賣口號、來自英國的傑克與魔豆(原文Jack tales。最有名的傑克的故事為開膛手傑克和傑克與魔豆,根據年代推測為後者)、非洲的布雷爾兔故事(Br’er Rabbits)、靈歌和民謠,以及無窮無盡、超級在地的鬼故事。我們的故事不僅僅反映了殖民時期和內戰之前的災難及後果,愛爾蘭、非洲、美洲原住民、蘇格蘭、英國、德國、瑞典和許多其他國家的口頭文化和神學也融合進了鬼魂傳說中。幽靈從未遠離。「幽靈」(Haint)一詞是美國南部廣泛使用的「鬼魂」的通俗詞彙,實際上代表「陰魂不散的人」。

北卡羅萊納的鬼故事中充滿了衝突、四處徘徊且不受干擾的原住民、迷失且飢餓的殖民主義者、被依法槍殺或者被絞死的海盜、被奴役而死的非裔美國人、逃亡中或是在拍賣台上與家人生離死別的人、街頭藝人、私酒販子、武力封鎖實行者、高速公路搶匪,以及那些因爲苦等一去不回的士兵、水手和季節性工人而傷心至死的人。此情景週而復始。這些鬼魂全都無所事事了幾個世紀,他們重溫無可擺脫的災難,把路人們拉回過往的年代,試圖要他們記住、見證自己無法忘卻的事情,並且希望目擊者們在意識到孤魂的困境時,能夠提供一條回家的道路。

祖母、鄉村的學校教師、能夠感知幽魂的人,以及足夠明白世界另一端的時間運作方式不同的人,都很清楚幽靈的存在;在在世者所生活的匆忙世界中,似乎為時已晚了,但贖罪並沒有截止日期。幽魂帶領我們回溯那些被忽略的、未被說出口的,以及未被滿足的懇求,提醒我們不能單單選擇遺忘,如果過去的事情尚未結束,他們就會出現。

第一次踏進大英博物館時,我並沒有真正意識到我出生在一個由英國殖民主義塑造的世界,以及其種植園制度導致的長期陰影之下。之所以會意識到,是因為掉入了一個意料之外的黑洞。我會見了夜間和白天的保全人員、遊客服務人員、藏品經理、存儲助理、博物館助理、管理員、策展人、維修人員、衣帽間和郵局服務員以及各類員工──勘測員、導遊和各種獨立研究人員。我們在館內安靜的角落、在他們家裡、在後台的辦公室以及在酒吧內會面。

一回到家,我就立刻戴上耳機開始將錄音檔轉化成文字。比故事、故事的措辭或節奏更令人難忘的,是博物館工作人員那有點一成不變的語氣中的情緒,當一切都偏離正軌時,他們不再確定到底發生了什麼事。這是他們腳下的地板塌陷的聲音,以及暫時摸不著頭緒的重量。這些聲音佔據了我的身體。每一個音節都被儲存了起來,在我的腦海深處揉捏著各自的意義。

就像處理黑暗衣櫃裡的一件麻煩物品一樣,一掉進那個黑洞,我便看見博物館和自己的家鄉是如何緊密相連。我將博物館和種植園理解為殖民基礎建設的兩大基礎建設。殖民種植園、礦井和勞改營被建立出來時,被迫在其中工作的人們也被迫脫離了他們的共同生活方式;他們的物質文化被裝箱運往國外的博物館,在那裡儲存並展示以避免滅絕。

我逐漸明白了,博物館是孕育鬼魂的地方。

殖民博物館和民族博物館容易鬧鬼,這是館內工作人員間公開的秘密。這也是一個跨文化的共識問題,縈繞的鬼魂源於被忽略的創傷,這些傷口因為猶豫不決的行動而潰爛,並因爲現代世界中持續存在的不公不義而惡化。或許單純將物質遺產放進博物館,就會將它們變成鬼魂。畢竟,收藏品往往涉及以暴力或不正當手段,被從其原始環境中榨取出來,這些作品被無限期放逐,被當作博物館內宛如細胞陳列中的一個單純物體。

正如民間傳說中充斥著孤兒、寡婦、囚犯、與親人失散或無法回家的人一樣,類似的主題也存在於博物館員工口中的民間傳說,以及工作場所內堆積如山、無依無靠的物品之中。在我搜集故事和第一手資料時,也開始見到了這樣的主題:一個物體──一件物質遺產──被強行帶離在這世界中應該存在的位置;透過竭力切斷這些藏品與其長期守護者之間的精神聯繫,並將原本在這個世界中具有實際用途、被人依賴的寶藏降格為「藝術」、降格為一件有編號的物品,博物館滋生了幽靈。

這本書是我過去七年採訪大英博物館現任及前任員工所學到和經歷到的精華。其中一些員工──他們可能同意也可能反對我解釋他們所經歷到的事件的方式──要求匿名,且在少數情況下,細節已經經過更改,以隱藏內容中出現的人物。寫作時,此機構陷入了一系列非常世俗的麻煩──涉嫌竊盜、洗劫、相互指責和辭職的事件層出不窮。所有這些都是相互關聯的,這些巨變就跟工作人員的心神體驗一樣,說明了布魯姆斯伯里(Bloomsbury) 中心面臨了危險的失衡現象。鑑於所發生的一切,可以理解爲什麼有些人認為必須隱瞞身份。

我將帶領你漫遊大英博物館:我們將一同調查你從前沒有見到的部分──它心中的軟肋。書中的章節是根據博物館的空間所組織:首先是一間又一間的展廳,然後來到辦公區域,最後進入深不見底的儲藏室中。

如果你有禱告的習慣,那現在正是時候。我建議所有人都帶著尊敬的心踏入這幢建築,至少要向進入墓園一樣小心謹慎。多年來,有些遊客嘲笑藝廊中呈現的鬼神,然後就帶著傷口離開了。我們是來搜集故事,不是來打擾迷失的幽靈的,所以請冷靜點、腳步放輕點。

在大英博物館內,我發現只要你仔細欣賞展品,並聆聽工作人員的說明,就會發現鬼魂們不受控制地飄散,每一件新的展品可能都加劇了幽魂的不安。它們對守衛釋出抗議,在安靜的角落和地窖裡升起怒火,流亡引起的心痛在博物館內令人抓狂的空閒中累積並爆裂。書中許多故事表明,鬼魂們只是想要人們知道他們的存在,因此我試圖讓他們的哭聲被聽見。

內文 : 1 大英博物館的幽靈

「演奏小提琴時,小提琴會保留住你的能量。」

一七五三年漢斯.斯隆過世,大英博物館因應而生。負責執行他的遺囑的人聚集在一起,決定他的收藏品的安置之地,如此便不會遭到破壞,偶爾也能供學者們研究。六十三位有影響力的斯隆友人擔任受託人,其中一些藏品被存放於英格蘭銀行的金庫中,且他的遺囑執行人要求議會訂定條款。

議會辯論的重點集中在擬建博物館的運營成本以及斯隆藏品的價值上,這些藏品是許多質疑和嘲弄瞄準的對象。作家暨首相的兒子霍勒斯.沃波爾寫道:「針對他的博物館,漢斯.斯隆爵士的估價是八萬英鎊,任何喜歡河馬、單耳鯊魚、跟鵝一樣大的蜘蛛的人也會這麼計算!」

儘管如此,為了不讓這些收藏品被斯隆遺囑中列出的那些有價值的儲存機構奪走,一七五三年六月,喬治二世批准了《大英博物館法》,政府同意支付斯隆的女兒們兩萬英鎊,購買七萬九千五百七十五件藏品(不包括植物標本室中的收藏),相當於斯隆估價的四分之一。

政府決定將蒙塔古故居(Montagu House)作為擬建博物館的館址。這是布魯姆斯伯里區內一座破舊、潮濕且陰冷的住宅,自一六八六年一場火災倖存下來之後,就沒有再回到過往的輝煌,但此處的價格剛好。為了資助博物館的建設以及購買斯隆的藏品,一場國家彩券活動被組織起來,籌得了九萬五千一百九十四英鎊用於博物館項目,而二十萬英鎊則被用作獎金發放。一些知名人士匿名買了數千張彩券再加價轉售,以及採用其它各種形式的暴利玩樂透。當一名彩券經理被發現非法購買數千張彩券而獲利四萬英鎊時,他被解僱並被勒令支付一千英鎊的罰款。即使在建築尚處於構想階段、尚未開始建設之時,大英博物館就已因不道德的交易而蒙上污點。

像一座島嶼的大英博物館由令人望而生畏的建築群組成,位於倫敦布魯姆斯伯里區,占地略超過五公頃。位於大羅素街的主入口是其對外的公共形象,已被無數電影、明信片和遊客的相機定格為永恆的場景。這座權威的希臘復興主義風格建築由羅伯特.斯莫克爵士設計,於一八五二年竣工,建築表面覆蓋了波特蘭石,並且聳立著四十四根愛奧尼柱式圓柱,每根柱子高達十四公尺。這座建築宣告大英博物館是西方古典傳統的繼承者,儘管在我看來它更像是一座帶有希臘風格的政府大樓。高大的鐵門每一扇重達五公噸,門上的尖刺塗成金色,標誌著博物館不僅是一座學習之家,而且是一個強化知識的地方。雲朵和烏鴉群聚在它的玻璃穹頂周圍,穹頂由鑄鐵肋拱撐起,從空中拍攝時,一片朝天際隆起的薄紗透出了翠綠的色彩。

穿過鐵門,成排的支柱蜿蜒勾勒出庭院的輪廓,一路通往了入口處,此時要在一個鋪有藍色地毯、放置折疊桌的帳篷區短暫停留,這裡是一個能遮風擋雨的迷你邊境站。在帳篷裡等待的感覺有點像在機場,我站在那些緊張地清點喧鬧學生團隊的教師,還有出來閒逛的蘇活區居民、沉默寡言的研究人員、喧鬧的美國遊客,以及那些前來朝聖、尋找自己文化遺產的訪客之間。在入口處,安檢人員粗略地翻看背包和錢包:「裡面有任何尖銳的東西嗎,老兄?」他們今天肯定問了這問題一千次。那些沒有背包的人會被揮手示意直接通過。

遊客頭頂上的山形牆是由理查.韋斯特馬科特爵士於一八四七年雕刻而成,上頭寫著「文明的進步」,這是一幅從左到右的進化模擬圖,帶領我們從人類原始的起源經過野蠻、宗教與藝術,最終抵達受科學啟蒙的對象:博物館的參觀者。進步的希望彷彿警告標語一般懸掛在博物館上空,但下方的人群卻沒有注意到,逕自湧向前方的台階。

正門口的內側玻璃門在參觀時間保持敞開,以便讓不斷湧入的遊客通過。一踏入前廳,你就會處在一個擁有更多高聳立柱的十字路口,一旁是川流不息的博物館參觀者的模糊身影,那些人匆匆走向左邊的衣帽寄存處和遠處的埃及雕塑藝廊。折疊輪椅和零散的滅火器被塞進了前牆的空隙中。一尊羅馬女雕塑在南側樓梯中段俯視著你。來自土耳其的石獅躺在樓梯間巨大裂縫的兩側,像牧場上的雙胞胎一樣凝視著對方。右手邊,一間紀念品店模擬了展覽空間,玻璃架上販售著廉價的文物複製品。此外,還有個形狀像飛碟、如同魚缸般被燈光照亮,裡面裝滿皺巴巴紙鈔和一英鎊硬幣的塑膠玻璃捐款箱。

微弱的陽光穿透大中庭的鋼構玻璃穹頂,照亮了閱覽室,這座圓柱形、高聳直上的內部塔樓構成了博物館的尖頂。遊客們在這整個景觀中自拍,周圍是顯然迷路了的巨人:克尼多斯之獅,一隻大型、溫順、雙眼失明、眼睛凹陷的大理石貓,出自二世紀的土耳其;為了尼斯迦族國家鷹海狸部落酋長盧亞阿斯打造的豪華雪松紀念柱。這根雕刻著雄偉紋章的柱子曾經在北美太平洋西北地區的露天環境中,屬於一棵仍紮根於土地的雪松樹。這柱子的高度如此雄偉,你會好奇它如何橫跨大海。有一塊來自大約五世紀的愛爾蘭砂岩紀念石板,上頭刻有歐甘字母(Ogham);法老阿蒙霍特普三世的頭部有一半是石英岩製成的,儘管如此,看

起來仍然栩栩如生。博物館內的深時極度不平均。很快地,你會發現自己看不見大英博物館的整體,也無法全面地了解它——發生太多事情了。你正處於鯨魚的肚子裡,和其他未被消化、未被排出的生物們一同熙熙攘攘地遊走著。這裡不是仔細做研究的地方。

一個獨立的塑膠玻璃亭裡放著一疊高度及腰的博物館紙質地圖,以防你需要穩住自己、重新確認自己所在的位置。現在我能夠憑記憶,可靠地畫出大英博物館的平面圖了。從啟蒙廳和一樓兩側的帕德嫩神殿雕塑,到佔據頂層北邊四分之一區域和南邊四分之一區域的北埃及和歐洲展廳,還有中間的數個藝廊。但老實說,我不是依照這個路徑參觀,是大英博物館自己朝我開展了路線。地方的碎片、博物館內的「物件」,是如此清晰鮮明。

在我看來,大英博物館是一個虛無的空間,是一個黑洞。彷彿寄居蟹一般,這片虛無在希臘復興主義建築殼裡落了腳。這個黑洞吸納了其他時代的碎片,它本身有陰險的引力;但即使我開始理解了一些內部運作,且聽到關於博物館工作人員的故事時,這份虛無仍舊變得更加響亮,愈發不可忽視。大英博物館僅僅展示了「差不多」八百萬件文物中的百分之一,因此只能勉強算是個展覽空間;從物質方面來說,它更像是個讓東西消失的地方。

在我附近有個圓形的資訊服務台,有三、四位遊客服務人員向前傾身,熱切地幫助參觀者們指路。二○一六年一位在服務台工作的女士告訴我,他們逐漸發現,每一位遇到博物館鬧鬼現象的工作人員,都是在上班時間撞鬼的。對於遊客服務人員來說,他們的任務是開放並關閉博物館,在開放期間內看守藝廊,並與大眾交流,有時候這代表遊客遇到怪事後會去找他們,尋求眼目所及第一個穿制服的人的幫助。我與這位訪客服務部的員工取得聯繫,是因為有人在博物館的內部公告欄上,代我發布了一則訊息,詢問是否有員工了解大英博物館的鬼故事並願意與我會面。她同意在匿名的前提下見面,因為館方可能不會善待那些向外界洩漏秘密的人。在她休息的時候,我們坐在前廊的石凳上,在午後陽光映照出的長長陰影下喝咖啡。她很好奇我為什麼要搜集博物館的鬼故事,並抱歉地表示她只有一個親身經歷的故事。

二○一五年,一對荷蘭夫妻拿著手機走近位於大中庭的遊客服務中心。遊客們經常拿著手機來到此處,秀出他們想要觀賞的收藏品圖像,因此我的受訪者滿心期待地招呼他們。然而,這對夫妻並沒有詢問物品或是藝廊的位置,而是希望有人能解釋他們甫拍攝的照片中的不尋常現象。

他們倆氣喘吁吁地解釋說,他們剛離開三十八及三十九號展廳「鐘錶藝廊」。在這兩個光線昏暗的空間內,高大、莊嚴的指針如催眠一般搖擺,時而小聲地齊聲滴答,時而發出不和諧、隆重的叮噹聲。他們拿出照片,強調那天是灰濛濛的陰天,且除了兩人之外沒有其他人在場。也就是說,玻璃板的銜接處,不會因為陽光照射導致手機中的照片變形,裡頭錯綜複雜的玻璃櫥窗也不會反射任何在展廳中遊走的人影。那對夫婦按順序展示他們在鐘錶藝廊拍攝的所有照片;每一張都很「正常」,除了機械帆船鐘(Mechanical Galleon)。

機械帆船鐘是一艘大帆船,是一種精緻的裝飾用戰艦形狀發條自動機械裝置。這艘船由德國南部奧格斯堡的漢斯.施洛特海姆(Hans Schlottheim)於一五八五年雕刻而成,並且曾屬於薩克森選帝侯奧古斯特。十六世紀時期,富有的國家元首著迷於軍艦,這項技術替他們帶來了財富,並促進了歐洲的擴張。他們委託人建造模型戰艦,作為象徵自身權力的紀念碑,並作為桌面擺設欣賞。或者,以這艘輪式大帆船為例,它會滑行過宴會長桌,讓奧古斯特炫耀給賓客觀看。

這艘帆船的機械裝置包括甲板下方的一個內置音樂盒,呈發條風琴的形式。士兵站立於船首和升起的帆頂,警惕地守望,船側水線上方有十六門小炮伸出船體。幾個世紀前,這些迷你大炮曾由侍從裝填火藥並在賓客面前發射。在高起平台中央的金色寶座上坐著一個迷你的魯道夫二世,這位神聖羅馬皇帝被一列七位選帝侯(包括薩克森的奧古斯特)圍繞著,這些選帝侯曾推選他登上皇位。

機械帆船象徵著帝國的內部核心,其設計如同描述天體運行的模型一般精確而必然。它被視為神聖的機械傑作,精心設計的船隻在當時很容易被視為國家的隱喻,彷彿天生就漂浮在世界之上,而世界的勞動力和資源推動了它的崛起。皇帝的腳邊有一個巨大的鐘面,象徵著在帝國事業中,塑造時間的能力是最根本的基石。這艘帆船所依賴的假想貿易風,正是那種能夠劃分大陸間大規模勞動季節的風力;這陣風協調收穫時節,創造了貿易日曆,也為勞動者們提供了閒暇時間。

荷蘭夫婦拍攝機械帆船時,某個人影出現了,焦距清晰地凝視著鏡頭,彷彿是玻璃櫃表面反射出來的影像。那是一個女人,或者說是個小女孩,有點像「侏儒」。她露出淘氣的笑容。「好像剛剛講了一個笑話一樣。」她沒有頭髮,似乎都掉光了;穿著也很奇怪,那是十六世紀的服裝,也就是說,和機械帆船鐘同個時期。這對荷蘭夫妻的到來令服務員非常震驚,並再三確認藝廊裡有沒有小孩;對方堅持除了他們兩人外展廳裡空無一人,根據手指敲擊檯面的節奏,他們顯然想要一個解釋。這是一張數位照片,服務員心想:如果是底片,就有可能是雙重曝光,但這並不容易解釋。

「妳說她在笑,看起來像是開了個玩笑?」我問,被這個細節逗樂了,「對,有可能是我要跑進你的照片了囉!」她自己也發出一陣淘氣的笑聲,證實那個身

影似乎隨機闖入了遊客的照片。我和她一起在陽光明媚的前廊處大笑,但荷蘭夫妻一點都不覺得這件事很幽默。

「 所以他們問我: 妳覺得呢? 妳知道的, 我們保證那裡面是空的—周圍沒有

人……。」

這是我採訪過的博物館工作人員都很熟悉的困境。他們會被帶往現場,被要求解釋一張一分鐘前拍攝的靈異、有時甚至很可怕的照片,而且在這之前,他們才剛親眼看見這張相片。服務員想要安撫客人,但自己也很困惑,同時也被博物館門面這個職位牽制住了。「對此你能怎麼說呢?」服務員疑惑地反問道。他們會和遊客一起盯著照片,試圖想出一個說法,直到訪客意識到並沒有任何安慰的話語,才向服務員道謝並走向出口。

然而,我採訪的這位遊客中心工作人員並非束手無策。「我請他們去找英國通靈師協會。這是相當熱衷於鬼魂的亞瑟.柯南.道爾(Arthur Conan Doyle)創立的機構。」或許接受過鬼魂行為訓練的人更有資格提供更完善的服務。

我訪問過的大多數博物館員工,並不認為自己相信鬼魂的存在。他們全神戒備,警惕任何情況都有可能導致安全漏洞。如果警報無緣無故響起,如果遊客出現在不應該進入的空間,如果入口處壅塞不已,或者違反標準作業程序無人看管,這些情況都必須加以追查,直至釐清原因。

博物館員工之間似乎達成了一個共識,那就是「物品具有能量」。這是一種經常被重複的說法,既涵蓋,也繞過了信仰問題,同時承認這些主導工作環境的物質遺產具有能量。大英博物館前研究助理海汀.威廉斯(Haydyn Williams)表示,「物品乘載記憶,就跟人類一樣。它們承襲了情緒,如果你願意的話,可以將你的感受賦予其中。」

遊客服務中心員工採取了一種寬容的不可知立場,承認人的感官有其侷限性。「我不會因為看不見或碰觸不到,就將可能性排除在外。演奏小提琴時,小提琴會保留你的能量,以及從前拉過這把小提琴的人的能量,所以我不排除有東西依附在一件物品,或是一個特定的環境中。有可能是鐘錶製作過程中,附近的某個人,但說實話,誰知道呢?」

她問我想不想去看看機械帆船鐘。後來我知道了,當工作人員提議帶你參觀鬧鬼的地方時,額外的資訊會順勢浮出水面。當我們從前廊長凳起身,走向通往鐘錶藝廊的南面樓梯時,她告訴我,除了確定照片中的服裝出自十六世紀之外,根據當時的西班牙繪畫,尤其是委拉斯奎茲的作品,矮小的人物會被雇用為娛樂宮廷的小丑。這樣的做法在中世紀時期遍佈歐洲的紳士名流圈,照片中人物的體型、服裝和俏皮的笑容暗示著服務員,她可能真的是一個小丑,曾經在宮廷內與機械帆船共享一席之地,並在塵世期間以表演此類惡作劇為職業。

「我依然記得那張臉。」服務員笑道,當她凝視著圍繞機械帆船鐘的玻璃時,又回想起那個特別的笑容。我們搜索著,像是在尋找蜘蛛網上的絲線,或是玻璃窗完美無瑕的表面上的一道刮痕,但什麼都沒找到,也沒看見那抹狡猾的微笑。

我在與博物館員工的訪談初期聽到了這個故事。在消化這則故事的過程中,我意識到,機械帆船鐘乍看似乎只是一件裝飾性物品,既沒有明顯的神聖功能,也沒有已知的創傷或被盜歷史。

工作人員觀察道:「演奏小提琴時,小提琴會保留住你的能量。」這句話一直烙印在我心頭。這是一句古老的、具有說服力的說法,說明了為什麼我們會經歷鬧鬼的博物館,也證實有些音符可以淵遠流傳,無法被澈底消除。

最佳賣點 : 被詛咒的文物,不能看的房間,女神像、木乃伊與神祕檔案

在這裡工作過的所有人,都說他們曾經親眼看到……

這趟閉館後由「內部人士」親自帶路的絕密行程,絕對讓你大開眼界