How to Eat

| 作者 | 舒國治 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

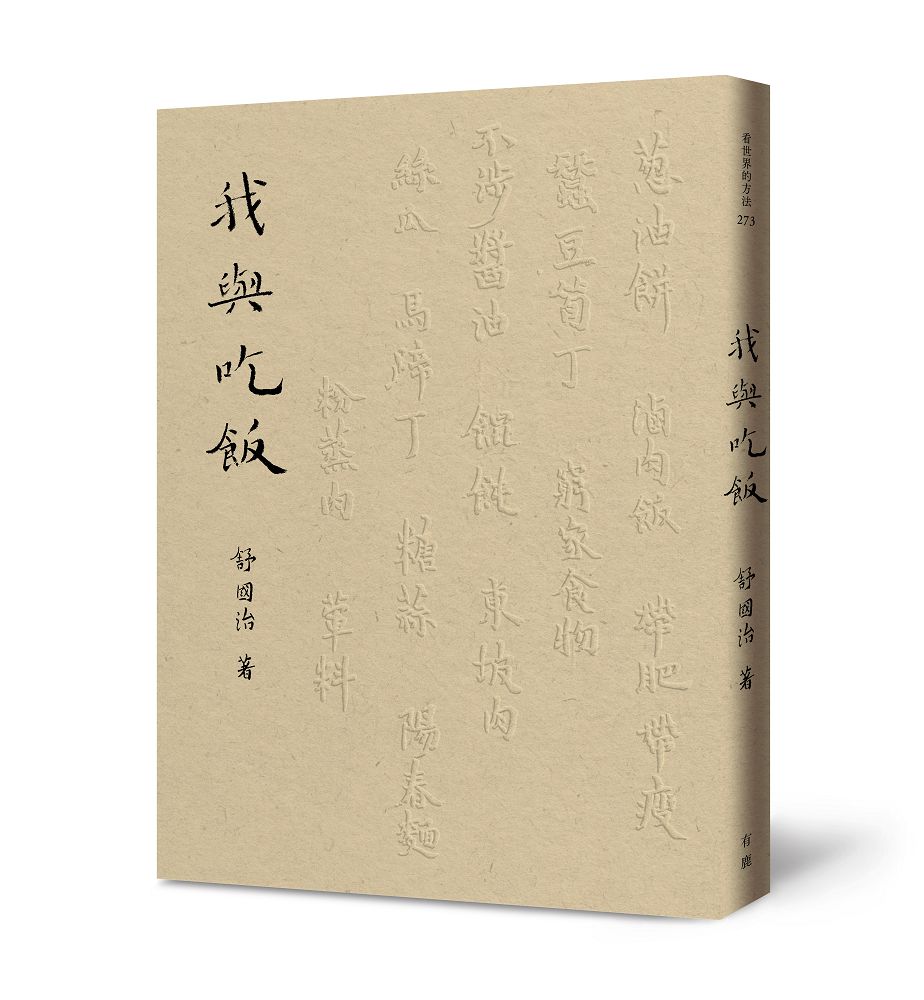

| 商品描述 | 我與吃飯:他說自己,一生為吃飯奔波,但要吃得好,簡單最重要。★好吃,就是「吃得下去」,就是「容易」,也就是「與你相和」★作家、小吃教主舒國治「極簡吃飯」最完備的 |

| 作者 | 舒國治 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 我與吃飯:他說自己,一生為吃飯奔波,但要吃得好,簡單最重要。★好吃,就是「吃得下去」,就是「容易」,也就是「與你相和」★作家、小吃教主舒國治「極簡吃飯」最完備的 |

內容簡介 他說自己,一生為吃飯奔波, 但要吃得好,簡單最重要。 ★好吃,就是「吃得下去」,就是「容易」,也就是「與你相和」 ★作家、小吃教主舒國治「極簡吃飯」最完備的體現 ★收錄舒國治飲食書法作品,蘊養食物香腴潤美 一頓飯吃下來,對於食物的精美之享受, 再加上對於製食者悉心烹調之感恩, 整個過程就是一趟優質的心靈之旅。 什麼是「好吃」?每天最該吃的飯、每頓飯的那幾道菜,要怎麼配置,才算得上恰到好處?吃到怎樣的飯才算快樂滿足?舒國治從紅燒肉談到油條,從粉蒸肉談到肉羹,從葡萄酒談到木瓜牛奶,從麵包塗牛油談到雪菜炒毛豆,從在家吃飯談到鼎泰豐開辦烹飪學校……他心目中的好飯菜很藝術,但其實更百姓。 唉!不就是吃一頓飯嘛! 這是一個一輩子吃中菜、對於中菜最研求又最平常心的寫作人他的看待吃飯的精妙角度。 厲害的吃家,最了不起的,是能把很簡略的幾樣食物,吃成、咀嚼成、搭配成極為鮮美富滋味的「口中物」,而很心滿意足的吞進喉裏—像把魚頭的腦汁咬出,再與煮得很黏熟的米飯同嚼,接著吃一口㸆得軟極的㸆芥菜,再嘗一口蒜苗豆乾絲…………這一類很助消化、很激發涎液、很在口舌間化成美味的用餐法!—舒國治 舒國治的人生好味金句: ● 好吃的餃子,你很快就餓了。此一者。又好的餃子,冷的也照樣好吃。甚至冷的皮、冷的韌勁,有另一番美味。 ● 一頓好的白粥,哪怕是連盡兩碗,三個小時後,竟然又餓了! ● 獅子頭,只用肥肉瘦肉斬成小丁去燒,則完全不加醬油照樣出成隽品,甚至不少的吃家更強調說,白燒的獅子頭最好吃 ● 油條最好的搭配物,是白粥。還不必是海鮮粥、皮蛋瘦肉粥、及第粥等這些有料的粥,是淨淨的白粥。主要是享受它的清隽配搭。 ● 炒飯的難,就是難在平常心。一旦想大張旗鼓去又加這山珍、又加那海味,那這盤炒飯多半就不妙了。 ● 說到勾縴,似乎肉絲白菜餡的春捲,必須勾一點縴,也就是包的時候,因有縴,於是有乾的效果。入油一炸,縴的部分化了,遂成了春捲皮內的湯汁,豈不妙哉! ● 雪菜炒毛豆,最厲害的,是做為素麵的澆頭。如有朋友吃素,在你家做客,你為他端上一碗這樣的麵,不管在賣相上,在滋味上,甚至在酵素、胺基酸等營養上,它都是一絕。 ● 青菜,是米其林大廚最「無用武之地」的材料。因為青菜的原味,最不需要施以「米其林式的高超技藝」。 ● 荷包蛋加幾滴醬油或不加,皆不礙。它的好吃與否,在於火候。 ● 白切肉或白斬雞,有一點高手到老年凡出招皆弄得簡略至淡淡幾筆的那種美感。更可能它的不施一抹脂粉,尤顯露出它的傾國傾城。 ● 有時和遠方的朋友聊到台北,我偶會說:「下次到台北,來嘗他幾碗乾麵吧!」因為麵條,總算還把台北維持得像一個猶頗深厚的老城市。 ● 肉絲,常是犧牲小我完成大我。它個體小,但炒出的滋味會融入飯裏,會融入豆乾裏,會融入青椒裏,會融入筍絲裏,會融入鹹菜裏…… 如何用人生品嘗巧味,請聽聽舒國治怎麼說!

作者介紹 舒國治一九五二年生於台北,原籍浙江。先習電影,後心思移注文學。七十年代末以短篇小說〈村人遇難記〉獲時報文學獎而深受文壇矚目。一九八二年寫完《讀金庸偶得》,有頗長時日擱筆。一九八三至一九九○,七年浪跡美國。返台後所寫,多及旅行,所寫之一九九七第一屆華航旅行文學獎首獎作品〈香港獨遊〉與一九九八第一屆長榮旅行文學獎首獎作品〈遙遠的公路〉,可見一斑。被譽為台灣旅行寫作的重要奠基者。其所著《水城台北》又被譽為寫「台北舊昔」最出色者。著有《門外漢的京都》《流浪集》《理想的下午》《台北小吃札記》《水城台北》《台灣小吃行腳》《雜寫》《台北游藝》《宜蘭一瞥》《我與寫字》《憶楊德昌》《門外漢的東京》等書。據他自己說,一生為吃飯奔波,但要吃得好,簡單最重要。他的簡略式「門外漢」觀察法,不只用在看風景、觀人物、察看麵攤或餐館,也更用在平日吾人於飯菜之張羅、食材之取得、菜色之設計,以及如何簡簡單單的把肚子吃飽吃快樂。外間早稱他「小吃教主」,本書是他「極簡吃飯」最完備的體現。

產品目錄 自序 每天最該吃的飯輯一坐一下油條配白粥的菜紅燒肉消失的台北餐館中菜的經方與時方如果鼎泰豐在美國開辦烹飪學校輯二所謂好吃從小到大我都醬油菜其實是傷害了中菜的進步調味料先一罐一罐備好的糟糕系統陳腐字眼與雕梁畫棟炒青菜的用蒜時機無調味料理門外漢的葡萄酒白切肉的美學輯三麵疙瘩炒肉絲 也談餵豬我家吃的寧波菜木瓜牛奶的美學不可小覷毛豆說勾縴粉蒸肉台北幾碗好乾麵論榨菜肉絲麵輯四怎樣才算得上很會吃索引

| 書名 / | 我與吃飯 |

|---|---|

| 作者 / | 舒國治 |

| 簡介 / | 我與吃飯:他說自己,一生為吃飯奔波,但要吃得好,簡單最重要。★好吃,就是「吃得下去」,就是「容易」,也就是「與你相和」★作家、小吃教主舒國治「極簡吃飯」最完備的 |

| 出版社 / | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267603079 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267603079 |

| 誠品26碼 / | 2682798264000 |

| 頁數 / | 256 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21CM |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

自序 : 每天最該吃的飯

我每天都得吃。但備上哪幾樣食物、取出碗筷,方能令這頓飯吃成、甚至吃好呢?並且今天吃明天吃、一吃竟吃上三十年五十年、甚至吃上了一輩子?

每頓飯的那兩、三道菜,究竟要怎麼配置,才算得上周全,甚至藝術,卻又其實很百姓,很容易就能完成呢?

我做為一輩子吃中菜的人,總是先想三件事情:一、白飯;二、一道肉的菜;三、一道蔬菜的菜。

在這三項主題後,再多豐潤一些,才有了五、六個菜或七、八個菜的局面。

先說這「三件頭」。哪怕只是半碗糙米飯,配它的菜,肉的是「骰子牛肉炒青椒」、菜的是「清炒荷蘭豆」,我已能好好把這碗飯細嚼吃個愉快。

切成骰子狀的牛肉,如只吃七、八顆,滋味已香美。配嚼著旁邊沾了牛肉汁的十幾段去籽糯米椒,已能配個四、五小口飯,而心中相當踏實了。但要把整個半碗飯吃掉,就要再吃些別的菜。前說的荷蘭豆,吃個二十多條,也不算多。

但若是一頓飯吃得完備些,是不是有一小盤的番茄炒蛋(用三個雞蛋、兩個番茄炒成),只吃三分之一(一人份);再有一尾乾煎肉鯽仔(也只吃三分之一);一盤清炒A菜(葉類之菜),那就全矣。

這還沒提湯呢!

以上雖是五菜一飯,但這五菜可全只用一只炒鍋,鍋具堪稱簡單。再者,所有的菜,皆吃原味,幾乎不怎麼用調味料。其中如牛肉要醃抓一下,放的黃酒、糖、醬油,其量,可全擱入一個小茶匙裏。

如要加一道海鮮,像白灼蝦,哪怕是四、五隻,三分鐘後就可上桌。若是快炒蛤蜊,也一樣。但如果不是下酒,只是吃飯,那沒有蝦與蛤蜊,沒啥差別。

那道骰子牛肉,如換成紅燒肉,或回鍋肉,或白斬雞,而其他菜不動,也照樣可以。如換成白菜獅子頭,那連白菜也一下子有了。如換成清蒸魚,那魚旁邊同蒸的五花肉片及豆腐、蔥段也一併可以吃到了。

前說的骰子牛肉這道肉菜,還得自己做;如果巷子口可以買到白斬雞、切它個四分之一隻,或在萬巒買到的一小份萬巒豬腳,或是前一晚自外打包帶回家的「白煮帶皮羊肉」,那豈不是更方便了?也不用自己動手做了。這一道肉的菜,在台灣太方便了(上火車我總是吃「排骨便當」。遇可以的自助餐店,炸鱈魚尾、爌肉等我也喜歡),於是從來用不上鮑魚、花膠、魚翅或螃蟹,主要前二者我不愛吃,第三者我不忍吃、第四者太麻煩。

葉子菜,如把A菜換成菠菜、或是莧菜、或青江菜、或空心菜,也同樣可以。

要把這三、四樣菜,配著飯,吃上一輩子,乃它的配法、甚至它的烹調法、甚至它的食材跨越度,必須像是千錘百鍊、終極設計出來的理想版本!

除了配置與設計要緊,「吃法」也要緊。主要把每吃四五口菜、再嚼一小口飯的那種菜咬碎了魚咬黏了肉咬出腴了的互相融合之中最佳的一頓飯中之搭配也。

為了有很多的咀嚼,這半碗白飯最好換成雜糧飯或糙米飯。不只是為了纖維,不只是為了皮殼上的營養,更為了「咀嚼」。

咀嚼,才是吃飯的本色。就像老虎在咬扯羊的皮肉那種,也像家中的狗在啃骨頭那種。不只以齒力來嚼是良好的吃東西的習慣,用齒與舌頭吸吮魚腦及析離魚肉與魚刺這諸多技巧,也是人做為靈長動物本該勤於操使之事。更別說,咀嚼令吃飯的過程更加長了。不像喝胡辣湯呼的一下就吃完了那種太快了、太沒有過程了。

另外,延長吃飯過程的,還有那半杯酒。我每次對著一小碟鵝肉,三、五片粉肝及鯊魚煙,或白煮大腸(米粉湯鍋撈起切段的),就會想來一小杯白葡萄酒或橘酒。若在福建就是「老酒」,若在江南就是「黃酒」,若在日本就是「清酒」。乃這種咬嚼鵝肉,或在齒舌間碾咀蛋白質如粉肝的當兒,很適合啜一下微酸而冷冽的酒,令它們同時滑入喉腹。

如把這種本質式的簡吃,安排成日式吧檯的出菜法,比方說,第一碟出七、八丁的骰子牛肉與三五條去籽糯米椒。第二碟出二十幾縷清炒A菜(只裝在小碟來出)。第三碟出一小尾的煎肉鯽仔。第四碟出五顆蛤蜊。這些都先是一邊吃菜、一邊小酌的。第五碟出番茄炒蛋,加上第六碟出滷白菜,就可以上一小碗淋了少許雞油、上面鋪雞絲的雞肉飯了。

所謂日式吧檯一小碟一小碟的出菜法,其實是將每人吃的量與食物種類皆規劃得不多不少,又各味兼備的好飲食形式。

我們欣羨日本吧檯這種天才設計,不但廚師出菜、客人吃菜那種流暢自在,也在於那種導師在上、生徒在下的杏壇式禮儀之美。這樣一頓飯吃下來,對於食物的精美之享受,再加上對於製食者悉心烹調之感恩,整個過程是一趟優質的心靈之旅。

但這種類似的心靈之旅,也可以在家裏用簡簡單單的三、五樣食材就把它製作出來、呈現出來。只要每樣食物之鮮美,包含大小尺寸正好、烹調火候無懈可擊,這就能在吃飯之中達到了心靈的慰藉了。

為了自己每天吃的那三、五道菜,我原想寫一本《七十八道菜》或《三十六道菜》的食譜小書(像本書中已有的「紅燒肉」、「粉蒸肉」、「麵疙瘩」、「毛豆」原是其中幾道),書裏面列出的菜皆是我能一號配五號、十六號配二十五號、如此的配成一小桌菜。這些菜,多半是「最本質的」(如白斬雞、白切肉、白灼蝦、水煮毛豆、清蒸魚、燙青菜),也最簡單的(如荷包蛋、炒青菜、蘿蔔排骨湯、豆乾炒肉絲),也最易吃的(如清炒蝦仁、珍珠丸子、涼拌萵筍、白菜獅子頭、㸆芥菜),並且也最不必是大廚才做得出來(如蕃茄炒蛋、乾煎鯧魚、紅燒肉、麵疙瘩)、各種食材在任何地方都能備得的(豬肉、雞肉、蝦、茄子、青椒、白菜…………)。當然也是我做為尋常百姓,能夠每天吃每頓吃、吃到老死皆是它們這些個菜!再就是,倘能把這些個菜色挑出二、三十道,開個小館子,只有七、八張桌子,每天只賣這些菜,這配過來、那配過去,卻烹調得精美得宜,令各食材相融後產生出佳味,而不是一逕只陳腔濫調的擱醬油、擱糖再勾縴而弄出的固陋老味,連米其林也搶著給它一、兩顆星,那就是吃飯的最高境界了!當然這本食譜書,一直無限期的拖延。唉!

即使如此,本書中已把我吃飯努力追求的原味(〈無調味料理〉、〈白切肉的美學〉)、不依賴醬油(不必吃人云亦云的調味模式。也不必倚賴工廠的製成物)、簡單不雕琢(乃快快可以吃成。又貧富皆吃得到)、享受時間的孕育(〈坐一下〉、〈炒肉絲 也談餵豬〉)、對原味炒出青菜的鍾愛(〈炒青菜的用蒜時機〉)、甚至對好食料來自真實土壤之篤信(〈門外漢的葡萄酒〉)…………皆已然點點滴滴說了很多矣。

唉,不就是吃一頓飯嘛!

內文 : 坐一下

葡萄酒開了瓶,倒在杯子裡,要放一下,才喝,令它接觸一下空氣,也令它原本封閉在瓶裡的酒體中諸多分子,這時自緊束中一點一點伸展開來,這時來喝,味道會適宜很多,甚至說,才是它應該的味道。

這個放一下的動作,大夥習稱「醒酒」。

麵,也有「醒麵」的同樣說法,麵粉摻上水,揉了幾十下,使之成為麵糰,這時還不忙著幹嘛,便用一塊布摀著,讓它放在那兒,然後說:「我們讓它醒一會兒吧。」

這時的麵粉與水混合後,兩方面皆要融合一段時間,然後毛細孔會自然這裡推推、那裡擠擠,伸伸懶腰,這廂躺平一下、那廂又靠倚一下,如此幾十分鐘後,這塊麵糰就到了最勻穩舒展的狀態。也就是,可以搓揉成條、捏成了小圓餅、去擀成餅皮;或是展成長布、再摺成疊條、要切成麵條等等。

前面的麵糰的幾十分鐘置放,是為「醒麵」。這跟醒酒是一樣的「天地之間的造物之理」。

就像牛肉一早屠宰後,送到廚師的手上,在晚上做牛肉料理前,考究的大廚會令它「坐一下」(sit for a while)。通常會置放在比較穩定的涼度(不可太凍、也不宜溫熱)下幾個小時,這就是教它的蛋白質開始產生些微變化但又還不到待會用烹調的火溫使之熟的潛蘊過程。

這個過程很重要,用的字,是「坐」(sit)。

生魚片更是如此。以前有人羨慕船上捕魚人,說「他們能吃到最新鮮、最剛剛一出水就進到他嘴巴的好幾種珍貴生魚!」但事實上,生魚的好吃,也要宰殺後、牠離開生命跡象後、令這大塊大塊的魚被切成中塊(哪怕是離開最早的急速冷凍狀態)後,在極適當的大小塊形下被置放於極好的冷涼櫃閣中一段時間。這也是蛋白質到我們嘴巴感到香美所需要的變化。

水果摘了下來,也要在室內放一下。

有的在樹上已長到紅極,摘了下來,一吃,似乎並不如它的顏色所顯,食之猶有生脆感。倒是放了兩天,味更熟香也。

香蕉最好吃是樹上熟。此人人皆同意事。然而看它在樹上由深綠轉淺綠,再由淺綠轉微黃,繼由微黃轉全黃。於是心道:「這兩天可以採了。」摘下後,置家中,今天一嘗,已香已清美,然甜氣尚淺。再一日,一嘗,已甜得正濃郁。再三、四日,則香氣已散,甜固甜矣,卻嫌軟塌太過也。

這是香蕉的熟成之例。哪怕是樹上熟,亦要略坐一日二日。這番「坐」,正是令它確定明明白白離開那猶在生長枝頭的情境也。

至於綠生生採下者,不管是慢放至熟抑是置米缸催熟,皆無法有樹上熟的那股完備之香韻甜魅也。

柿子之在樹,亦有講究。日人疼惜柿子,九十月間樹上滿滿結實,他登梯細揀,揀那已極飽滿紅大者入籃,可以上市去售。剩餘在枝頭者,再俟幾天。

不久又摘第二批。所剩者,已零零星星、稀疏掛枝頭,自此就不採了。

而這些慢熟的、晚熟的,到了十一月底十二月初,遊人自車上看去亭亭巨樹雖僅十個八個,卻紅豔耀目,在葉子落盡枯枝上閃爍著光芒。這就是農家自己用的。

當然柿子極熟時,會掉落地面。你如幸運,恰好走經,又是在人家牆外,或可拾起一嘗。往往味道極美甜。如你拾得五個七個,搋在懷裡帶回旅店。今天嘗的一個,往往較兩三天後嘗的第三號第五號等稍遜也。

也就是說,它雖果熟蒂落,實則還是可以「坐上一坐」。如此它的熟成更全也。

飯,煮好了,不開蓋,是為「燜一下」。這是必要的一個動作。燜了十分鐘,與只燜三分鐘,絕對有不同。

燜過十分鐘後,再用飯杓翻動鍋裡的飯,令它「鬆」,也令它透氣。這會使飯更適得其所。但另有一招,是將飯盛起來,放在木桶裡。

不管是在木桶裡放五分鐘,或是放二十分鐘(這時多餘的濕熱水氣會被木材吸收,使飯不至過濕。而飯如果愈放愈乾,如今在木桶裡,木材中所涵的濕氣也會令飯不至快速過乾),或甚至放三小時都要漸涼了,這飯,皆會十分好吃。

乃在於,他放過了。

其實飯之煮完、到燜完、到換至木桶,再到只是空放,全都是它的「熟成」過程。全都極有價值的。

飯靠放在木桶裡,除了木材是好東西(人靠在木牆也同樣舒服),其實飯經過貼靠,往往就使它熟化成好滋味。就像我最愛掛在口頭上的那一句話:「便當的好吃,是滷蛋下面壓過滷蛋印子的那一撮飯,最好吃!」

這說的是「壓靠」。不是滷蛋的滷汁。

乃這滷蛋自滷鍋撈出,早在大盤中放冷多時,早就是乾的。故被它壓過的飯,其形如同是受隕石擊凹的弧形山坑,一來頗好看,二來壓到滷蛋所呈極淺的褐色,也教人有胃口。但絕不是滷汁。

正因這壓靠,足可以使米飯獲得另一層的「蘊養」過程,於是好吃了。也於是,冷的、無滷汁的豆乾壓過的飯,也同樣好吃。只是滷蛋壓過有弧形槽,顯得更好吃。更別說它還是動物性蛋白質呢。冷的白切雞,皮與肉之間的液汁都結了果凍,這樣的冷雞鋪在冷飯上,成為「白切雞蓋飯」,在玻璃櫃裡已放了兩小時,你此刻才吃,把雞肉掀開,先嘗一口飯,哇,一定最好吃!

春捲炸好了,我習慣放個六、七分鐘,再吃它。乃為了油先滴瀝掉一些,再等它不那麼燙嘴,再為了它的表面酥脆有微微的潤濕與將皺,但仍有酥度,而一咬,還能拉扯出韌勁,這是最好吃的。

事實上,炸出來三、四十條春捲,每人一開始各吃了四、五條,到深夜電視看到一半,再取冷春捲來吃,照樣好吃得很。

放,在很多地方,都是很美好的。

餃子撈出鍋,端上桌,盤子上猶冒著煙汽,稍過了三四分鐘,煙汽褪了些許,盤上的餃子開始微微出皺了,煞是好看。這時吃,最宜。一來不致太燙,二來它皮的微皺,正是牙齒咬下會有扯勁的味道,三來它的「裙邊」已清晰顯現了。而裙邊與皺摺,正是好餃子應該有的美學「相貌」。這時一口氣吃掉一、二十個是最過癮的。

這樣的餃子放在飯桌上,過了三、四個鐘頭,你都連續劇看完一兩部了,竟然經過飯桌看到盤子裡冷的餃子,還想撈起一個再吃,不想一個不夠,兩個三個往下吃。結果吃完一算,又是八、九個吃掉。

這道出了二事:好吃的餃子,你很快就餓了。此一者。又好的餃子,冷的也照樣好吃。甚至冷的皮、冷的韌勁,有另一番美味。

東西放了,有經過時間的好變化。而人生的事態會不會也是如此?

近年偶取出舊昔的片段札記,常看到極多想要續寫的起念。常立刻就下手去接著寫,並且頓時又寫下了幾百或上千字。

甚至近年想寫的東西,寫著寫著,突然有一感覺:莫不這是一二十年前就一直想做之事,只是當時先讓它「坐一下」,待坐上一陣,時機夠成熟了,便可以下手了!

哎唷,老年豈不甚是珍貴?原來那些年輕時擱在心頭的念想,竟然會在垂老的時際顯出了瓜熟蒂落的呼喊!如今不經意寫出的東西,真去細審,難道不是五十年前、三十年前、十八年前就想過的事?

而那時候所以沒即去寫,會不會就像樹上猶有青澀氣的微紅柿子,你捨不得動手去摘;結果十月十一月確能採摘了,但你那時又不急了;終要弄到十二月一月整株枯枝大樹上僅孤零零吊著那七八顆紅飽圓透至光亮耀目的碩果,此時你不採它、它也要不久就落地到你的腳邊呢。

油條

炸物,日本比較高勝,但許多炸物他們不做。除了春捲沒有,油條他們亦無。奇怪,宋代以來,油炸鬼(或「檜」)全中國皆見,竟沒被日本人援引過去嗎?和尚亦不用吃嗎?又味噌湯,如此尋常日備,倘倉促中丟兩三段油條進去,豈不是佳美素湯!

油條放進湯汁中,好吃。吃稀飯,水𣽛𣽛的,很愛把油條配著吃。當然配甜豆漿,也宜;至若鹹豆漿,丟進了脆硬油條,更是增味也增音效。清豆漿加了醬油、醋,就變花了,湯汁霎時就粉屑化了。這時有些固體類的東西像榨菜丁、魚鬆、油條屑擱在裏面,吃嚼起來,就酣暢了。

油條包進糯米飯糰裏,所謂粢飯,真是了不起的發明。如果是鹹的,則榨菜丁、魚鬆也在其中。如果是甜的,則油條外,是鋪上白糖,也好吃。昔年大家習慣把老油條(也就是冷油條再回鍋炸一次,令之酥脆)包進粢飯裏,不想復興南路、瑞安街口的「永和豆漿」二十年前即已用新鮮炸出的綿軟油條整根擠入糯米飯裏,包成細細一條這樣的版本,竟然更是好吃。可見此店的創新力!

南京西路二三三巷二十號在永樂布市對面的那家「清粥小菜」,是我最讚不絕口的台式湯湯水水小菜之珍貴佳鋪。原本這位林阿姨亦有油條一款,沒想到幾年前不供油條了。一問之下,原來她一直進貨的老先生後來不炸了。她廣訪其他炸油條的店,每一家試嘗,皆有不對之味,幾家試過之後,她決定放棄。問她何以不行?她說,油條是嬌美之物,不能亂添加東西,加了,一吃就吃出來了。尤其是化學類的助劑,何必吃呢?

這林阿姨真是油條的知音。

油條又是極好的素菜中的配碼。像茭白筍絲炒油條,是一道有變化的素菜。油條白菜絲,水兮兮的白菜中浮著金黃色油條,也令此菜一下子有趣了。絲瓜做為菜,只要稍炒,已會出水,端上桌宜用深盆一點的盤子。帶汁的絲瓜,很像可以取名「絲瓜酪」似的。若以油條燴炒,是可以成為一盆素菜中的「油條絲瓜酪」呢!

有一年到福建泉州去玩,在開元寺徜徉了好一陣子,然後在附近古老巷弄中的二樓喝咖啡。喝著喝著,有人嗅到自曲巷飄來的油香味,都道:「好香啊,這是什麼?」店家道:「你們鼻子真好,這是我們這兒有名的炸油條小鋪,我去買幾根,你們嘗嘗。」

一吃,哇,還真香爽滑口。尤其是嘴中原已瀰漫著手沖咖啡的薄薄酸澀,這一下嚼入脆腴的油條,竟然很配。吃到剩下的一小段,把它浸一下咖啡,再吃,也好吃。而那杯沾過油條的咖啡,喝起來也沒不好之味。

大約二十八年前,我去爬河北保定附近的太行山(其實已過了滿城,已接近川里),在相當高的一個小村前,見人在路邊炸油條。是那種短短胖胖的,狀至福泰,我們也買了幾根吃。一吃,太驚豔了。同行者謂,這山裏人自己榨的油好。當然,麵粉也好。還有,露天炸,山高谷乾,空氣淨透又沒濕氣,最能炸出好東西!

有一次過年期間的某個下午,在友人家裏閒坐喝白葡萄酒,他左看右看,想找下酒菜,我說冰箱裏擱著的兩根油條拿來派用場吧。於是油條這下子用來配酒了,後來又找來一小塊blue cheese,咬一小段油條,嚼幾屑blue cheese,再啜一口酒,哇,也是那麼搭啊。

油條又是極好的陪伴物。我最喜歡注意水煎包裏的諸項雜料,像粉絲、油豆腐屑,偶還有油條末末,那就精采了。他們這些陪料,皆為了陪伴韭菜或高麗菜這主料。但有了這些極富百姓生活智慧的陪料(像粉絲,太聰明了。油條也是。當然豆腐屑或油豆腐屑皆是),這樣食物、頓時有神了!

有些餐館,為了做創意菜,喜歡把食料(像蚵仔)塞進油條裏,先進油鍋,再燴。燴時還狂加醬(蠔油什麼的)。這種菜,我幾乎很少動筷。主要油條你若視它為嬌美物,如何可以這麼折騰?那道菜烏漆嘛黑的,裏面還不情不願的硬填了東西,這種手工菜,或說創意菜,實在太不了解油條之為物矣。

油條最好的搭配物,是白粥。還不必是海鮮粥、皮蛋瘦肉粥、及第粥等這些有料的粥,是淨淨的白粥。主要是享受它的清隽配搭。這白粥最好煮得稠些,陶鍋小火,慢慢煮成粥面泛出白亮光色。以這樣的白粥,配炒得乾乾的雪菜毛豆、荷包蛋、剛出爐的板上豆腐一方,淋上幾滴醬油,最後加上一碟剪成小段的油條,便是千古不移的最文雅早飯了。

台北幾碗好乾麵

台北,這個了不起的城市,人有時想找一些東西來勾起他的記憶。

好比說,想找一找小時候隨處可見的小河(當然,早不見矣)。好比說,想到日本房子集聚的長牆巷弄去鑽一鑽、繞一繞(當然也很少了)。又好比說,你想看一看火車的鐵軌、聽一聽平交道柵欄噹噹噹噹放下的聲音(當然更沒有了。萬華到新店的那一線,拆掉變成了汀洲路;「淡水線」變成了捷運;「基隆線」也地下化了;地面上的「復興橋」、「復旦橋」都拆了)。

有時和遠方的朋友聊到台北,我偶會說:「下次到台北,來嘗他幾碗乾麵吧!」

因為麵條,總算還把台北維持得像一個猶頗深厚的老城市。

街巷裏的麻將聲,不多了,撐不起一個老城市。河面上的龍舟競賽,也不足撐起老城市。搞不好早上公園的太極拳,在台北還稱得上深厚。

但只有吃麵,台北真還算得上老練世故!

今天先說乾麵。

一、林家乾麵(泉州街十一號)。賣的是福州乾麵,醬汁淋進去,幾乎沒增添什麼顏色,然味道腴美。這是當年台北的「城南」最風行的麵點,也是公教人員最暖胃的早點。而「林家」幾十年來最樹立成標竿。

二、延平南路福州乾麵街。台北市的「城內」(四個城門之內),昔年也有很多的「凹槽」,往往是小吃攤販雲集之處。延平南路的一二一巷,便是我少年、青年吃福州乾麵最多的一個凹槽。如今早已驅散。倒是「樺林」(中華路一段九十一巷十五號)和「中原」(延平南路一六四號)這兩家店還能留守在這條路上,供應當年的煙汽、麵香。

其實,延平南路一直向南,過了愛國西路,再南,一直接近植物園,這仍然保有「老南城」的幽靜,不只是吃麵的好地方,也是懷舊的好區塊。

三、頂好紫琳(忠孝東路四段九十七號B1)。這是四十年前東區開始興起,台北人在商場的地下樓吃東西的古典版本。紫琳的炸醬麵頗受歡迎,而蒸餃牛肉捲餅等也照樣桌桌皆有。紫琳已然是大店了,但排隊的上班族照樣依序入座。

倘若以八十年代的國語流行歌曲風景來相喻,則進到「紫琳」,看到白領男女進食,可以耳中潘越雲、陳淑樺的歌曲來搭配。五、六十年代的美黛、紫薇,或是林黛的《藍與黑》《癡癡的等》這些曲風,則必須和泉州街、延平南路的街景(甚至有三輪車的穿梭)來做輝映。

四、永康街鼎泰豐(信義路二段一九四號)。如今搬到斜對面的「旗艦店」了。老台北若不時進鼎泰豐,只是尋常過日子式的快快吃一碗麵,加上一碟泡菜,就這麼吃完抹抹嘴走了;這是過台北日子最世故的表現。當然,這像是吃點心,最適宜在下午三、四點鐘,排隊人潮已少了。

這一碗乾麵,要不是擔擔麵,要不也可以是炸醬麵。想吃紅油燃麵也行。

永康街也是台北的一塊老生活區。五、六十年前這裡的過日子人家就能吃到最道地的生煎包子、煎好再鉗入炭爐裏烤的蔥油餅,以及早期的牛肉麵。這是一個世故的吃區,如今至少還有鼎泰豐這樣的世界級佳店將它延續下去。

五、南村小吃店(莊敬路四二三巷八弄十四號)。這店賣的是手擀家常麵,香港朋友來,我最愛帶他們吃這種麵,乃香港主要吃的是碱麵也。

「南村」有頗多乾麵,但我最常點「炒麵」。乃他把肉絲、青江菜絲、高麗菜絲皆炒進去外,主要還投入了蛋花,遂令麵汁中還融入了蛋的腥香氣所化出的鮮韻,這是他處嘗不到的美味。假如醬油再下得少些,那就更好了。另外我也愛點「陽春乾麵」,其實就是豬油拌麵(如果也能醬油少些,便更美也)。

這裏如今是「信義區」,是台北近二十年最繁華地。但五十年前台北學子上軍訓課到山坡邊打靶,離這兒並不太遠。可知此區之荒涼。

六、天母劉媽媽(天母西路三號一樓之六十)。這也是台北最有特色、最偏處北隅的一家極好乾麵店。十多年前我愛吃擔擔麵,最近我愛上「酸菜碎末麵」。酸菜醃得正好,肉末一混和,拌在細麵裏,真是絕妙。他的小菜,也是每碟精心製出,他的湯也好。他有一道麵叫「二合一」,是乾的榨菜肉絲麵上面鋪四顆餛飩,我也極愛,麵好餛飩也好!

天母雖偏北,又沒捷運,但這一碗麵,值得跑遠。

台北可說的事很豐富,我今天想想用一碗乾麵來把這個極有意思都市串起來吧。

最佳賣點 : 他說自己,一生為吃飯奔波,

但要吃得好,簡單最重要。

★好吃,就是「吃得下去」,就是「容易」,也就是「與你相和」

★作家、小吃教主舒國治「極簡吃飯」最完備的體現

★收錄舒國治飲食書法作品,蘊養食物香腴潤美